基于主成分分析与系统聚类的河南省经济宜居城市实证研究

2020-06-11李书覃程则续程启先翟慧敏

李书覃,程则续,程启先,翟慧敏

(1.信阳师范学院 地理科学学院/环境与规划研究所,河南 信阳 464000;2.信阳学院 大数据与人工智能学院/应用数学研究所,河南 信阳 464000)

随着城市经济、社会的不断发展,城市的经济发展水平与可持续发展能力逐渐受到关注。[1]经济宜居城市具有生活舒适、经济发达、交通便捷、环境优美等特点。[2]王世营等[3]就宜居城市概念模型与路径选择进行了探讨;李作志等[4]就城市可持续发展的和谐模型进行了研究;白青卓等[5]就城市建设中宜居性与经济性协调进行了研究;潘理虎等[6]就城市安全宜居度的仿真模型构建与求解进行研究。以上研究从实际情况探讨具体城市达到经济宜居的路径、协调等,未能就某一特定区域内经济宜居城市建设的差异性展开探讨,因此具有局限性。

本研究以河南省地级市为研究区,构建相应的经济宜居城市评价指标体系,依据主成分分析法进行经济宜居的因子提取,并结合系统聚类分析进行经济宜居城市的层次分类研究。

一、经济宜居城市评价指标体系

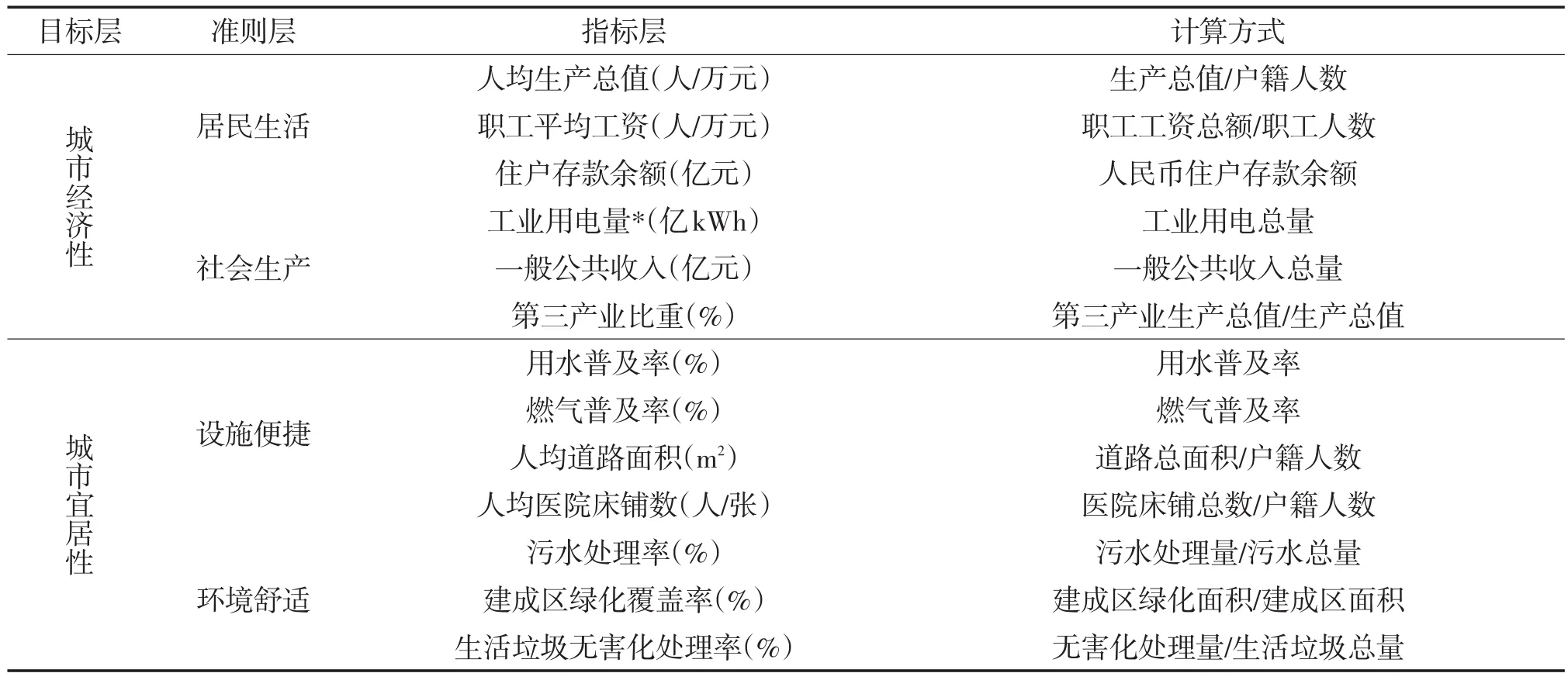

结合相关文献[2-9],依据城市经济性、城市宜居性2个目标层,将其分别划分为居民生活、社会生产,设施便捷、环境舒适4个准则层,继续细分为人均生产总值、职工平均工资等13个指标层,完成经济宜居城市评价指标体系的构建(表1)。

(一)居民生活

居民生活是城市经济性的重要表现,人均生产总值、职工平均工资、住户存款余额都与居民生活直接相关。其中,人均生产总值是居民生活的基础;职工平均工资、住户存款余额分别是居民收入、盈余的部分。

(二)社会生产

社会生产是城市经济性的重要基础,工业用电量、一般公共收入和第三产业比重能够直接或间接反映地方经济的发展情况。其中,工业用电量是地方产业经济发展的表征;一般公共收入体现地方政府税收情况并与科学、教育、文化、卫生等各项支出直接相关;第三产业比重体现地方产业经济结构的特征。

表1 城市经济性与宜居性评价指标体系表

(三)设施便捷

设施便捷是城市宜居性的重要表现,用水普及率、燃气普及率、人均道路面积、人均医院床铺数都与城市基础设施直接相关。其中,用水普及率、燃气普及率影响居民生活质量;人均道路面积是城市道路与交通设施完善程度的体现;人均医院床铺数是城市医疗与卫生设施完善程度的体现。

(四)环境舒适

环境舒适是城市宜居性的重要基础,污水处理率、建成区绿化覆盖率、生活垃圾无害化处理率能够直接或间接反映地方生态的发展情况。其中,污水处理率是水资源保护的重要部分;建成区绿化覆盖率、生活垃圾无害化处理率是城市生态环境工作的重要体现。

二、研究数据与方法

(一)研究区与数据

河南省地处我国中部的中原地区,素有“九州腹地、十省通衢”的美称。截至2018年末,河南省下辖17个地级市,生产总值48056亿元,人口数量10906万人。本研究以河南省的郑州、洛阳等17个地级市为研究区,研究数据来源于2017年的《河南调查年鉴》《中国城市统计年鉴》。

(二)研究方法

本研究主要运用到的方法包括主成分分析和系统聚类分析法。其中,主成分分析是利用多个指标的相关关系对其进行降维的分析方法[10];系统聚类分析是利用多个指标的类间距离对其进行合并的分类方法[11]。

三、河南省经济宜居城市的实证分析

(一)主成分分析

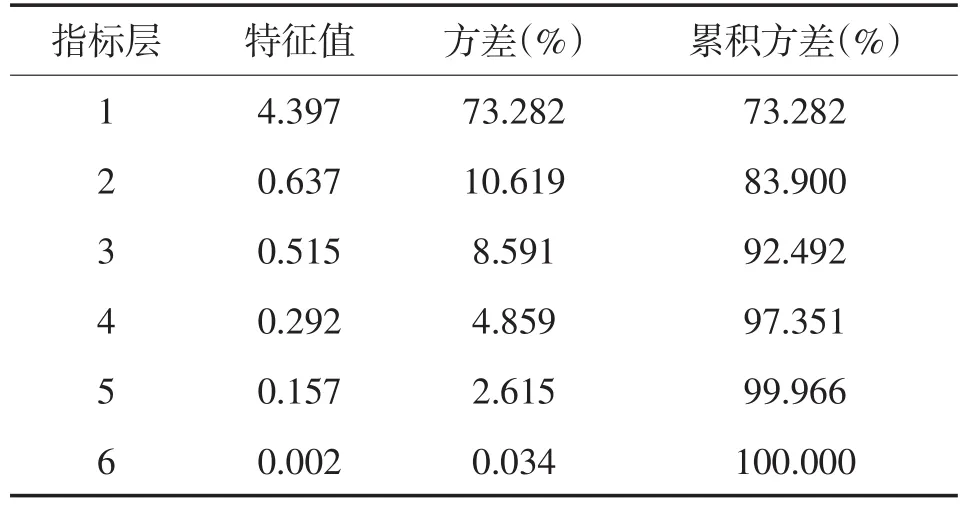

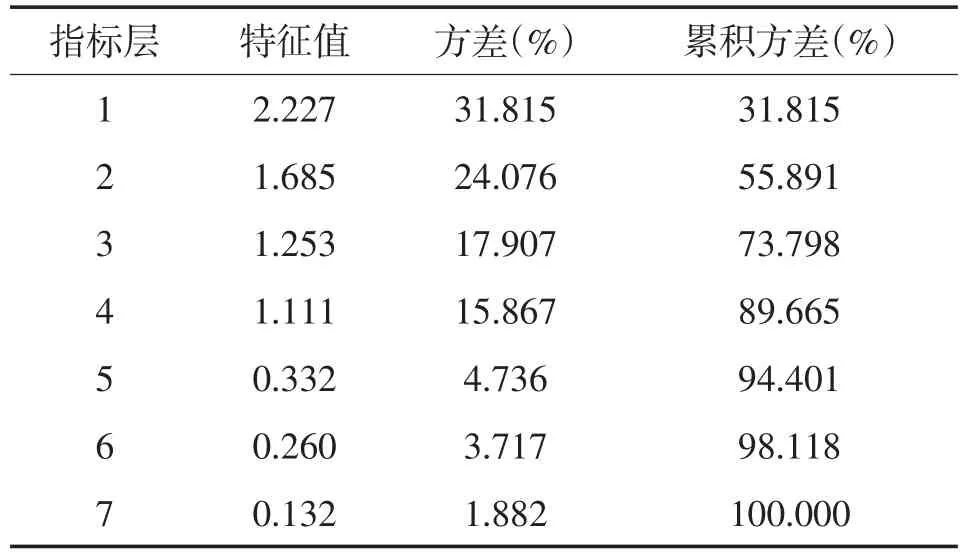

本研究采用SPSS 23.0软件进行主成分分析。依据城市经济性与宜居性评价指标体系表(表1),分别在城市经济性、城市宜居性的目标层中进行主成分分析(表2,表3)。

表2 城市经济性特征值与方差

表3 城市宜居性特征值与方差

本研究中的城市经济性、城市宜居性的累计贡献率都达到了85%,满足主成分分析的一般要求,并依据方差作为权重分别计算其经济因子和宜居因子。其中,城市经济性共提取3个主因子,累计贡献率达92.492%;城市宜居性共提取4个主因子,累计贡献率达89.665%。

(二)系统聚类分析

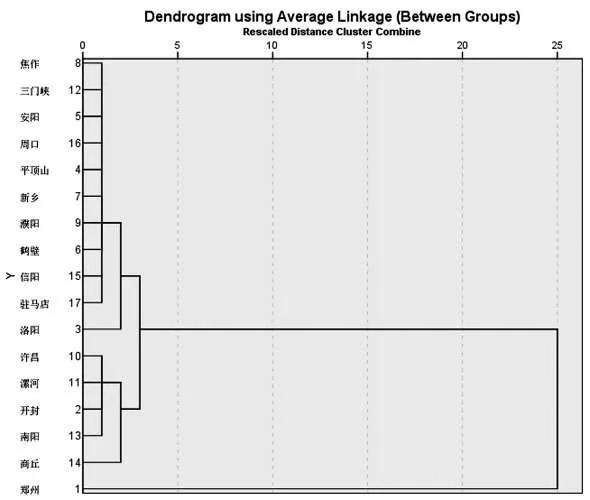

本研究采用SPSS 23.0软件进行系统聚类分析。依据城市经济性与宜居性的特征值与方差(表2,表3)提取的经济因子和宜居因子,并进行系统聚类分析(图1)。

图1 经济宜居城市的系统聚类分析图

本研究中的河南省经济宜居城市聚类效果较好,满足系统聚类分析的一般要求。[11]依据系统聚类的结果,将河南省地级市分成3个层次,并得到经济宜居城市的系统聚类分析表(表4)。

表4 经济宜居城市的系统聚类分析表

第一层次:郑州是河南省的省会城市,也是中原城市群的核心城市,其在经济、产业、设施等多个方面在省内遥遥领先,是河南省最宜居的城市[12],但其人均道路面积、建成区绿化覆盖率等指标仍存在不足,需要在今后的城市建设中进行重点关注。

第二层次:进一步细分为以洛阳、新乡为代表经济性较好的城市,以信阳、鹤壁为代表宜居性较好的城市。在这些城市中,应当注意加强城市经济性与宜居性的协调发展,在注重社会经济进步的同时,更要注重生态环境建设。[13]

第三层次:该层次中城市的经济性较差或宜居性较差,即一般存在经济发展较弱、生态环境较差、产业结构不合理、基础设施不完善等问题。在这些城市中,应当将发展经济水平、保护生态环境、调整产业结构、完善基础设施作为工作重心,并从城市发展战略、城市总体规划等方面进行适当调整,以适应新时代生态文明城市建设的要求。

四、结论与建议

构建经济宜居城市是城市可持续发展的重要组成部分,针对经济宜居城市在社会发展中的表征,本研究进行探讨并获得了以下主要结论:构建了城市经济性与宜居性评价指标体系;明确了主成分分析和系统聚类分析法在经济宜居城市中的可行性;验证了该方法在河南省地级市实证分析中的有效性。

本研究在评价指标的广度、空间与时间的跨度中存在不足,在后续研究中应当进一步丰富评价指标体系,并从空间与时间的跨度上进行突破,以获得更丰富的研究结果。