图书付印样质检实践中检视阅读初探

2020-06-10王景坤

王景坤

摘 要:对出版流程中把握内容质量关的最后一个环节——图书付印样质检工作阅读方式的研究,结合阅读体验和阅读本质的分析,以及阅读主体、客体、目的、环境、结果关系的讨论,对检视阅读这一概念进行界定。进而通过审读、通读、沉浸式阅读和检视阅读的比较分析,参考认知控制的相关理论,探讨检视阅读的特点、学科创新性和实践指导意义与方法,并借助于阅读中蕴含的认知过程探索出检视阅读过程中高理解度差错的析出路径,旨在将源于实践的理论重回实践的土壤。最终得到检视阅读具备可操作性并能够指导实践,以及高理解度差错的析出带来的是内容质量提高的结论。

人类对阅读的体验由来已久。在漫长的历史洪流中,尤其自印刷术发明以来,人们的阅读体验多是单向线性的纯视觉感知,文字符号传达所有信息。媒介融合时代的到来,从根本上改变了人们的阅读行为,由单向线性的视觉体验转变为多源融合的复杂感官体验,传统平面纸媒阅读逐渐被以新技术为依托的电子屏幕所取代。[1]伴随媒介的更迭,人们的阅读方式不断嬗变,从针对纸媒的各种阅读形式,到针对电子媒介的阅读形式,阅读方式、阅读习惯的变化都会对编辑工作中的阅读产生随机扰动。

阅读的本质是对话,是主体之间,即创作者和接收者之间的精神交互活动。[1]然而,媒介融合带来的阅读变化使人们接受信息的方式异化,许多读者逐渐趋向于简单化阅读和碎片化阅读,甚至不去思考,但这恰好是与日益复杂的社会现实相悖的[2],未来的图书出版是与人工智能、物联网、大数据深度融合的,因此如何通过阅读方式的调整达到内容价值的提升就成了不容忽视的问题。

一、检视阅读的概念界定及产生

阅读方式与图书付印样质检工作的关系是方法与对象的关系,对象随时代发生变化,方法也应做出相应的调整和革新。脱离纸媒的新型阅读并不一定导致阅读肤浅化。阅读是否肤浅化从主观上讲,取决于读者是否思考;客观上讲,取决于图书的内容质量。[3]检视阅读,即以检查出付印样中的遗留错误为目的,通过视觉等感官反馈给大脑,通过存疑,比对,联想,完善(脱离语境辨析或者结合语境析出),最终得出有效结论的专业化阅读方式。因此,无论传播手段和传媒技术如何变换,也无论阅读的载体如何突破常规,内容价值始终是图书出版行业的根本所在,而检视阅读正是凸显这一价值的有效手段。通常是针对不同的阅读目的,选择不同的阅读方式。质检工作中的阅读不同于读者的阅读,与编辑加工中的通读也存在一定程度上的差异。它以检查出遗留错误,降低差错率,保证图书合格,提高图书质量为目标,因此本文提出检视阅读的概念作为落实质检工作的重要抓手。

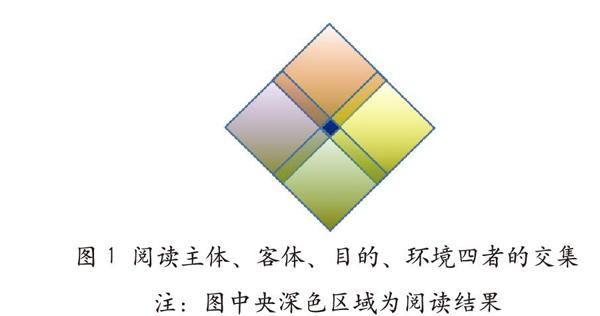

随着人工智能的发展,以及其在图书出版领域的应用,错字错词等浅表层差错的析出已经高效化、简便化。然而还有一些差错是需要在理解和实践作者原意的基础上认识的,本文将这类差错归类为高理解度差错。从某种程度上说,这一概念是阅读结果的一种体现,而阅读结果是阅读主体、客体、目的、环境四者的交集(如图1)。[4]

可见,阅读结果是四者经过复杂交互过程后的结晶。图书质检工作人员以析出高理解度差错为目的,在质检工作相应的阅读环境中对阅读客体,即图书付印样的专业阅读过程契合以上规律。换言之,正是在检视阅读的专业阅读目标下,借助于相对明朗的阅读环境,通过阅读主客体的相互作用,才最终捕获高理解度差错。从认知心理学的角度分析这一过程,即在明确阅读目的的前提之下,在相对明朗的阅读环境中,阅读主体通过对阅读客体的认识跃迁,达到更高一级的理解,在阅读主体头脑中实践作者原意,将文字、图像或音频等从分散的信息转化为具有联络性的、可以变通的、能够结合现实的对象。

二、检视阅读的特点、意义与方法

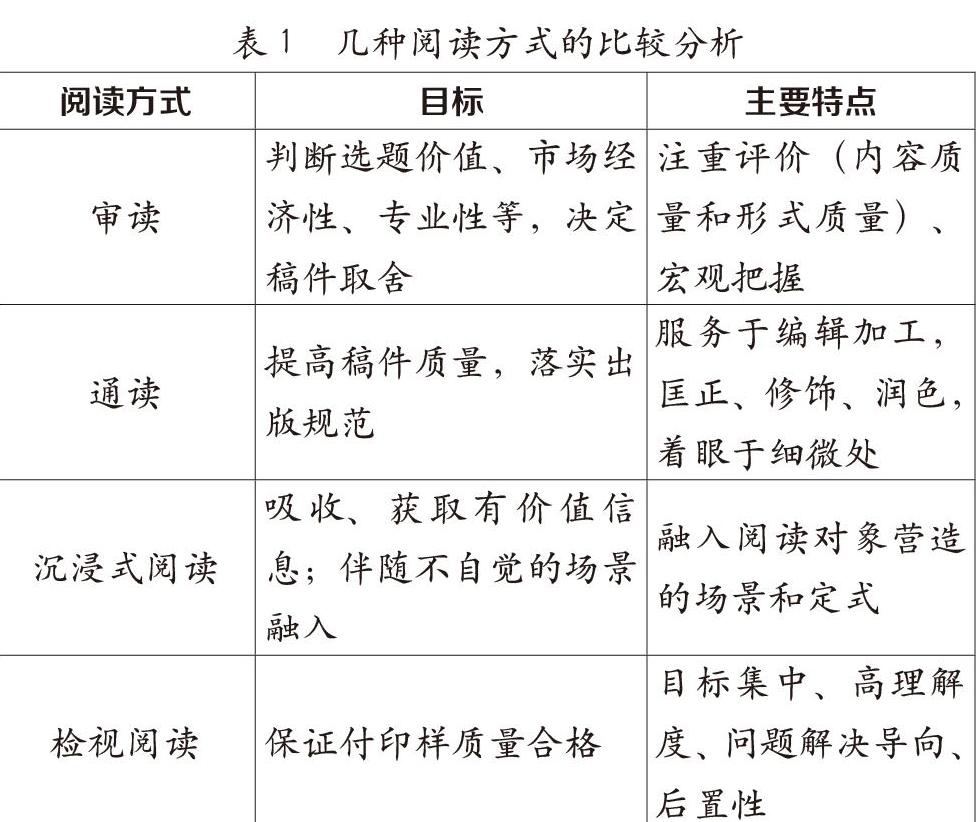

检视阅读与通读和审读既存在鲜明差异也存在共同点。出版行业的通读可以说是涵盖范围较广的一种指导实践型阅读方式,从出版规范的落实到语言文字的捋顺再到内容的把握一应俱全,但由于干扰项过于庞杂,阅读目标分散,结果往往存在差错遗留。而检视阅读是在审读和通读完成之后的阅读,也可以说是为保证图书质量的最后一道阅读关,它的针对性更强、阅读目标更加单一化,阅读环境也更加明朗,对阅读结果的要求更严格。审读可以看作一种高屋建瓴的阅读方式,它指导性强,一般不拘泥于细节,注重把关、导向和内容质量的整体评判,以问题的提出为目标不注重问题的解决。先不论二者在出版流程中的前后关口位置,单就检视阅读的目标而言,可以说是背道而驰的。检视阅读具有后置的补漏性质,不仅要找出遗留问题,更要提出合理解决方案,以保证付印样质量合格为目标。更不同于完全沉浸式阅读,这种阅读方式不容易跳出作者营造的场景和定式,对于付印样的质检通常是低效率的。通过与几种阅读方式的比较分析(表1),可以得到检视阅读的特点,即目标集中、高理解度、问题解决导向、后置性。

目前,已有学者提出出版专业阅读的概念,例如,中国传媒大学编辑出版研究中心的李频教授提出阅读的专业性的两个方面,一是阅读对象的专业性,二是基于特定专业领域,追求特定阅读方式和方法。进而厘清出版专业阅读的概念,即编辑出版者在编辑出版活动中发生的阅读行为,区别于非编辑出版者的阅读和编辑出版者在编辑出版活动中的其他非阅读行为。[5]这一概念聚焦于教学实践,涵盖审稿、审读以及相关写作。作者再三强调带着问题读书,可见与本文提出的检视阅读发现问题指向不同。因此,从指导图书质检工作专业阅读角度讲,检视阅读概念的提出具有一定的学科创新性和实践指导意义。

认知控制是当代认知心理学的研究焦点之一,有学者研究发现与任务反应的相关性决定了其所产生的干扰效应,即相关与不相关分别对应不同的干扰效应。[6]结合检视阅读的实践过程可以发现以析出高理解度差错为任务反应的干扰效应明显不同于与之不相关任务反应的对应干扰效应。以此为依据,在落实方法应用的进度中需要积极区分不同干扰效应,从而使检视阅读的结果得到最优化。具体而言,任务反应相关性对应的干扰效应通常具有隐性特征,它往往被表层信息覆蓋,干扰效应明显;任务反应不具相关性对应的干扰效应通常具有显性特征,包含在符号、文字、图像之中,干扰效应较弱。同时,在对认知控制的实验研究基础上,有学者得出认知控制的本质是对情景中不确定性问题的解决以及对任务优先性的确定,而不是对无关信息的抑制。[7]因此,在检视阅读过程中应秉持问题发现意识以及任务优先的原则,可以采用暂时搁置或者前期处理浅表层问题的方法抵消其产生的干扰效应,将注意力集中于高理解度差错的析出和解决。

三、检视阅读中高理解度差错析出路径

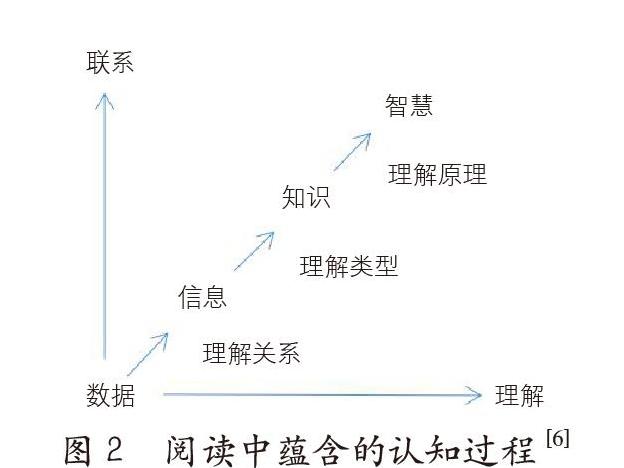

高理解度差错是存在于图书付印样遗留差错中的,通常利用目前的技术手段无法有效识别出,而需要阅读主体,一般为图书付印样质检工作人员,使用检视阅读的方法析出的一种差错类型。高理解度差错的析出与检视阅读分别对应结果与方法。探讨高理解度差错析出路径,离不开阅读中蕴含的认知过程(图2)[8]。由图2可知,如果仅获取大量数据,而不积极地理解并主动建立其中的联系,那么数据与信息不能实现认知层级的跃迁进而达到智慧的层面。智慧是一种经过深入理解的知识,加涅的信息加工理论也可以说明这一点。理解本身不是一个分离出来的层次,但是不同程度的理解支持了层次之间的跃迁,越是复杂的问题,越是需要运用高级知识与智慧来解决。[9]

图2 阅读中蕴含的认知过程[6]

检视阅读过程中应避免强势知识阻碍效应的干扰。有学者指出问题解决者根据对问题情境的主观认识而得到问题空间(即问题的内部表征),其间强势知识对问题解决者的引导作用不利于问题的解决。[10]也有学者通过眼动实验发现,实验对象会将注意力集中于与强势知识相关的信息上,从而忽略与之不相关的信息,尽管这些信息对于问题的发现或解决可能更具价值,这就是注意的偏向。[11]较强的工作记忆能力可能会让强势知识占据注意中心而无法转移[12],由此可以说明高理解度差错析出路径中存疑的首要作用。其次就是与关键诱饵词比对。有学者在实验中证明,当向被试提供多个词汇,并要求他们解决问题时,不提供关键诱饵词与提供关键诱饵词的结果明显不同,后者的效率更高。[13]再者,联想是高理解度差错析出路径中的一个要素。联想的主要作用在于思维扩散,通过对相关概念或相关事件的思维交互从而达到识别差错的目的。在路径的后期,也是最为关键的一环是对析出问题的解决,即完善。它通常分为两种情况,一是脫离语境辨析,二是结合语境析出。从心理学视角看,问题解决者在面对难题时可能会一再尝试无效的思路。脱离语境是为了避免陷入思维的僵局,进而设置错误的目标状态,搜索不到正确的基点。这种问题的解决是思维交替的过程,它包含抛弃错误的、无效的思路和接纳有效解决办法,从而促进内隐线索的启动。结合语境的目的是增强注意的灵活性并扩大注意范围,从而激活弱势信息,弱势信息往往能够引导问题解决者构建新的问题表征,从而更新初始状态,完善方案。[14]

四、结语

图书付印样质检工作服务于图书出版流程全局,以保障图书质量为根本目的。检视阅读是融合在出版工作中的一种阅读方式,扎根于实践的土壤,经受实践的考验和历练,同时她应该是发展中的,具备可操作性并能够指导实践。高理解度差错的析出与之分别对应结果与方法。人工智能的强势介入提高了图书出版内容质量,提高了编辑工作的效率,随着技术的沿革,相关编审软件对人脑的辅助作用将日益扩大,图书付印样质检工作人员可以关注的焦点也随着理解层次由低到高的延申发生跃迁。焦点跃迁,高理解度差错的析出带来的是内容质量的提高,即使已经进入读屏时代,内容质量仍然是出版机构和编辑价值的重要体现[15]。

参考文献:

[1]梁玲.阅读的“下一代”与“下一代”的阅读[J].中国出版,2018(24):13-17.

[2]丁伯铨.“后阅读时代”传媒业现实困境与对策思考[J].中国出版,2019(8):20-24.

[3]董小玉,刘千秋.媒介融合时代下的阅读嬗变与传统出版转型[J].科技与出版,2019(1):54-58.

[4]张怀涛.“阅读”概念的词源含义、学术定义及其阐释[J].图书情报研究,2013(4):32-35.

[5]李频.阅读效率·专业性·跨专业性:出版专业阅读教学手记二则[J].现代出版,2019(1):79-82.

[6]Forster S,Lavie N.Distracted by your mind? Individual differences in distractibility predict mind wandering[J].Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition,2014,40(1):251-260.

[7]Fan J.An information theory account of cognitive contro[J]l.Frontiers in Human Neturoscience,2014,8:680.

[8]贝林杰 G,卡斯特罗 D,米尔斯 A.数据、信息、知识、智慧[J].国外社会科学,2007(6):105-107.

[9]范蔚,赵凌澜.结构分析:碎片化阅读概念界定及影响因素[J].编辑之友,2019(4):31-35.

[10]Ohlsson S.Restructuring revisited:II. An information processing theory of restructuring and insight[J].Scandinavian Journal of Psychology,1984,25(2):117-129.

[11]Bilalic M,Mcleod P.Why good thoughts block better ones[J].Scientific American,2014,310(3):74-79.

[12]DeCaro M S,Van Stockum C A,Wieth M B.When higher working memory capacity hinders insight[J].Journal of experimental psychology:Learning, memory, and cognition,2016,42(1):39-49.

[13]Howe M L,Garner S R,Dewhurst S A,et al.Can false memories prime problem solutions?[J]Cognition,2010,117(2):176-181.

[14]黄福荣,江燕,唐爽.知识经验与顿悟:来自认知神经科学的证据[J].心理科学,2018,41(6):1339-1344.

[15]于殿利.供给侧结构性改革与出版高质量发展[J].出版参考,2019(1):5-12.

(作者单位系科学出版社)