农民工非教育型文化消费与未来收入关系分析*

——基于中国家庭追踪调查的实证分析

2020-06-10张楠楠陈山泉

张楠楠 陈山泉

(中国人民大学哲学院,北京 100872)

一、问题提出

布迪厄的“文化资本”理论为社会分层提供了解释:对文化形式的象征性掌握形成了文化消费,文化消费反过来能带来经济资本和社会资本的回报,从而影响社会分层。这一理论形成了一个文化消费与经济资源的可兑换关系,且这一兑换关系又包含两个层次的关系:其一,不同阶层的文化消费不同,阶层的变化可能伴随着文化消费的变化;其二,文化消费反作用于经济收入,也就是文化消费的变化会影响未来经济收入的升降。对于第一层次关系而言,大量实证研究业已表明:受教育程度高,收入较高,从事有名望的工作的人,比处于社会地位较低的人更热衷于文化消费(Chan,2013)[1]。然而对于第二层次关系Aaron Reeves等人发表于2019年的研究认为“由于可用的研究很少,而纵向数据的研究更少,现有的关于文化消费反作用于经济收入的定量证据仍然脆弱”。[2]这一项研究之所以困难,有两点原因:原因一:虽然阶层的变化通常带来文化消费的变化,但是阶层具有固化性,研究文化消费反作用于经济收入关系,研究对象最好是正在变化的阶层以及正在变化的文化消费,而发达国家很难找到这一研究对象。原因二:文化消费是一个正在生成中的概念,其范围非常广阔,包括教育、文化娱乐、体育健身、旅游观光,小到零经济投入的听收音机,大到付费千万的课堂都算是文化消费(Tallykatz-Gerro,2004)[3],目前有关第二层次兑换关系的研究几乎集中在教育型文化消费,但显然仅仅关注教育型文化消费的投入并不能扩展我们对于文化消费反作用于经济收入的全面理解。

农民工是我国特有的城乡二元体制的产物,是研究非教育型文化消费与经济资源兑换关系的理想研究对象。首先,农民工群体是一个正在实现社会阶层变化的群体。农民工是指户籍在乡村,进入城区从事非农产业劳动6个月及以上,常住在城区,以非农业收入为主要收入的劳动者,随着社会物质条件和文化氛围的变迁,农民工的社会地位不断得到改善,逐步实现从农村到城镇、从农民到工人的身份及认同变化。其次,农民工文化消费也相应发生变化。有研究表明:原生代农民工文化消费缺失及真空状态得到改善,新生代农民工在文化观念上已经呈现出明显的代际差异(汪一辰,黄平,2016)[4],总体来说,农民工文化消费支出持续上升,文化消费类型也日益多元化(毛哲山,刘珍玉,2017)[5]。再次,由于农民工普遍文化水平低,文化消费主要集中在娱乐型文化消费,轻教育型文化消费(占绍文、杜晓芬,2014)[6],因此农民工非教育型文化消费比较容易把握。基于此,本研究的首要目的是借助农民工这一群体,聚焦非教育型文化消费对其未来收入的影响。

对于文化消费如何影响未来经济收入的问题,现有学者主要有以下两种观点,观点一:收入和职业地位是围绕招聘和晋升的产物。因此,他们认为如果文化消费可以转化为更高的未来收入,那么它应该在招聘和晋升相关的流程中可见,此类的相关验证所选择的群体主要是精英或精英公司(Koppman,2016)[7]。观点二:文化消费对于改善阶级品味,加强阶级认同,对实现文化融合具有促进作用,并进而影响人们的经济收入。一方面,文化品位、文化融合会改变消费模式,从而反作用于经济收入(Friedman,2012)[8];另一方面文化上的相似性有助于建立关系及信任,弱关系对于就业机会的直接增加影响也是改变收入(Vaisey and Lizardo,2010)[9],本研究的第二目的将以这两点理论为基础,探究针对农民工群体非教育型文化消费发挥其对未来收入的影响,是否遵循同样的路径。

二、样本选择及研究设计

(一)数据来源

本研究所使用的数据来自一项全国追踪型调查—中国家庭追踪调查(CFPS),CFPS采用多阶段概率策略,覆盖中国29个省份的1800多个村庄或地区,该调查内容涉及人口学情况以及家庭详细的收入支出情况,因此被广泛应用于中国经济学与社会学领域的研究。中国家庭追踪调查(CFPS)在2014年招募了37,147名调查对象,2016年招募了36,892名调查对象。本研究的样本仅限于2014年和2016年皆被调查的农民工。农民工的筛选以国家统计局公布的定义为标准:指户籍在乡村,进入城区从事非农产业劳动6个月及以上,常住在城区,以非农业收入为主要收入的劳动者。最终本研究包含1,221个样本。

(二)变量描述

本研究的结果变量是:2016年因打工所得的年收入。中国家庭追踪调查(CFPS)记录了受访者每年自报的因外出劳动所得的年收入:“加上所有实物方面的福利或补贴,过去12个月,因外出打工总共挣了多少钱?如果有实物方面的福利或补贴,也请折算成现金”。

待探索的变量是:非教育型文化消费。中国家庭追踪调查(CFPS)询问受访者:“过去12个月,包括购买书报杂志、看电影、看戏等,您家用于文化娱乐的支出是多少?”该问题所体现的非教育型文化内涵与Aaron Reeves等人发表于2019年的研究所使用的文化内涵类似,因此由该问题所得的非教育型文化消费支出具有一定的代表性和可比性。

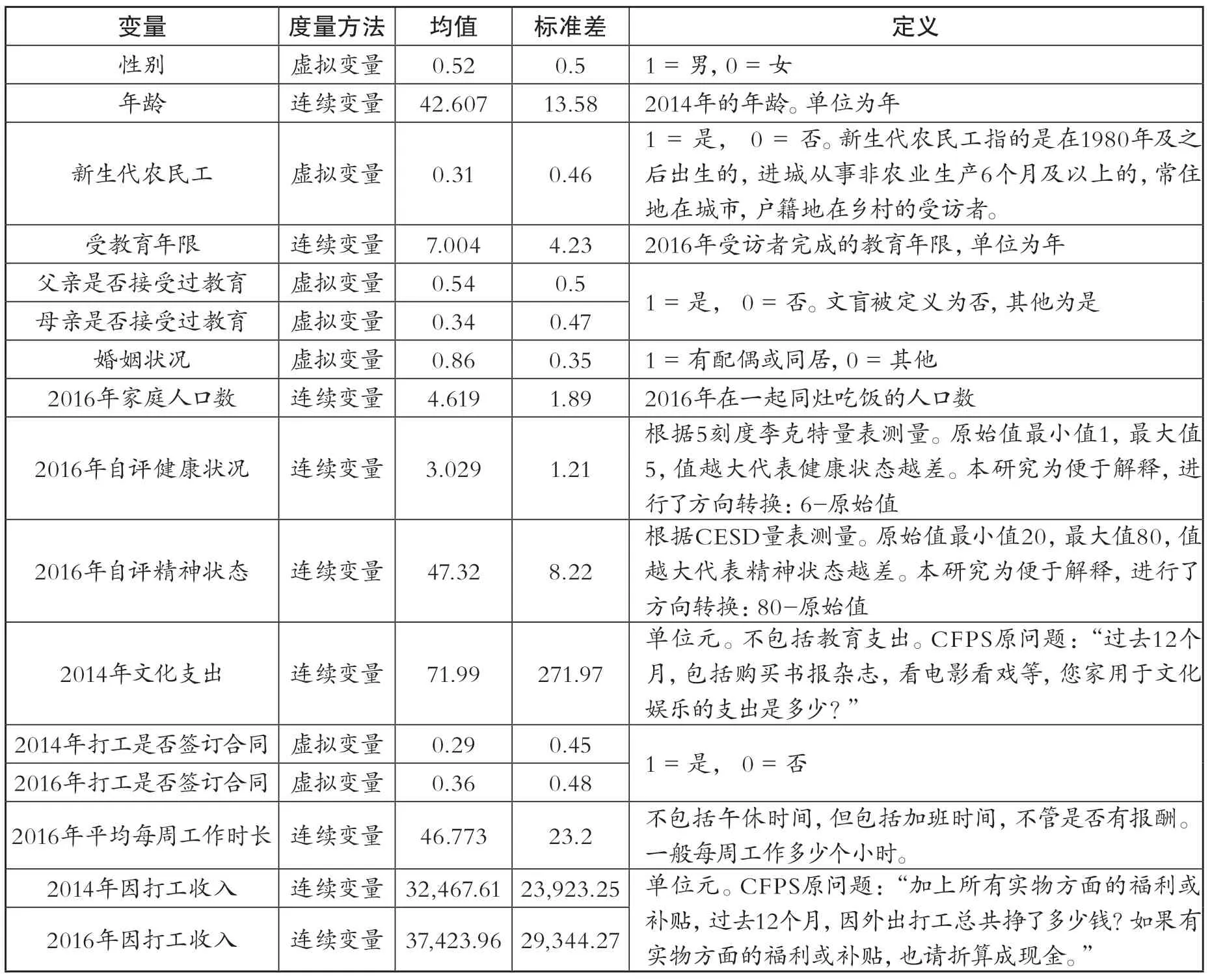

控制变量或协变量包括:社会人口变量,如年龄、性别、婚姻状况、自我报告的健康状况、受教育年限、是否是新一代农民工以及2016年家庭规模。此外,我们还包括了家庭背景变量,并以父亲的教育和母亲的教育来衡量。最后,我们还控制了工作相关的变量,包括2014年因打工所得的年收入以及2016年平均每周工作的小时数。表1给出了相关变量的具体描述。

中介变量或代理变量,根据前言所阐述的文化消费影响未来经济收入的可能路径,本研究选择是否签订合同为招聘和晋升相关流程的代理变量。以往研究表明,农民工的劳务关系经常建立于口头叙述,仍处于相对弱势的地位,相关的法律文件很难发挥其应有的约束能力,因此签订书面的劳务合同可以体现为农民工与雇佣者在招聘和晋升相关流程中相互博弈的产物。对于另一种可能路径,农民工的文化融入主要表现为城市融入,但是城市融入的内涵较为复杂,目前仍未有统一标准,有的研究以行为和情感方面进行分析(李树茁,2008)[10],有的以文化、社会、经济、心理来研究(李培林、田丰,2012)[11],本研究选择自评精神状态为城市融入度的代理变量,因以往研究表明两者具有较高相关性(聂伟、风笑天,2013;共青团中央维护青少年权益部,2012)[12-13]。

(三)数据分析

对于本研究的第一个目的,本文采用的是滞后因变量模型:

其中,i代表个体,代表其他协变量。该模型估计了2014年文化消费与2016年收入之间的直接关系。具体的模型的拟合采用的是层次回归分析(Hierarchical regression)的方法。

对于本研究的第二目的,本文在上述模型的基础上,引入了中介变量,通过结构方程模型估计2014年文化消费与2016年收入的间接关系。

本研究所有的统计处理都在R 3.6.1中进行。统计显著性判断标准为p<0.05。

三、结果

(一)数据描述

如表1所示,在被调查的1,221农民工中52%为男性,平均年龄为43岁,其中新生代农民工占有31%;处于同居或有配偶状态占86%;平均受教育年限为7年,相当于初中水平;54%的被调查者其父亲受过教育,34%的被调查者其母亲受过教育;被调查的农民工,自评健康状况平均得分为3 (最大5),大概处于中等水平;自评精神状况平均得分为47 (最大60),大概处于中等偏上水平。2014年被调查农民工,签有合同的占到29%,平均文化支出为72元,平均因打工年收入为32,468元;到2016年,同批农民工,合同签有率上升到36%,平均因打工年收入上升到37,424元。

表1 变量数据描述

(二)非教育型文化消费与未来收入增长关系的探究

表2展示了农民工2014年非教育型文化消费与其2016年因打工收入关系的层次回归结果。在不考虑其他协变量的情况下(模型1),农民工2014年在非教育型文化上每多投入1元,可以预测其2016年16.7元的打工收入的增长,且这种预测关系具有显著性的统计学意义。在陆续控制了自身的社会人口学信息(模型2)、家庭背景信息(模型3),以及工作相关的信息后(模型4),这种预测关系仍具有显著性的统计学意义。最后的回归结果表明农民工2014年在非教育型文化上每多投入1元,可以预测其2016年10.8元的打工收入的增长。

表2 非教育型文化消费与未来收入的层次回归结果

通过引入交互作用,表3展示了农民工非教育型文化消费对其未来收入预测能力的亚组人群分析,包括是否为新生代农民工(模型5)、不同性别(模型6)、不同婚姻状况(模型7)、不同受教育年限(模型8)、以及不同的家庭人口规模(模型9)。然而回归结果显示,上述预测能力的差异,在不同的人群之间并没有显著的统计学意义。

表3 非教育型文化消费对未来收入预测能力的亚组人群分析

(三)非教育型文化消费预测未来收入增长的可能路径探究

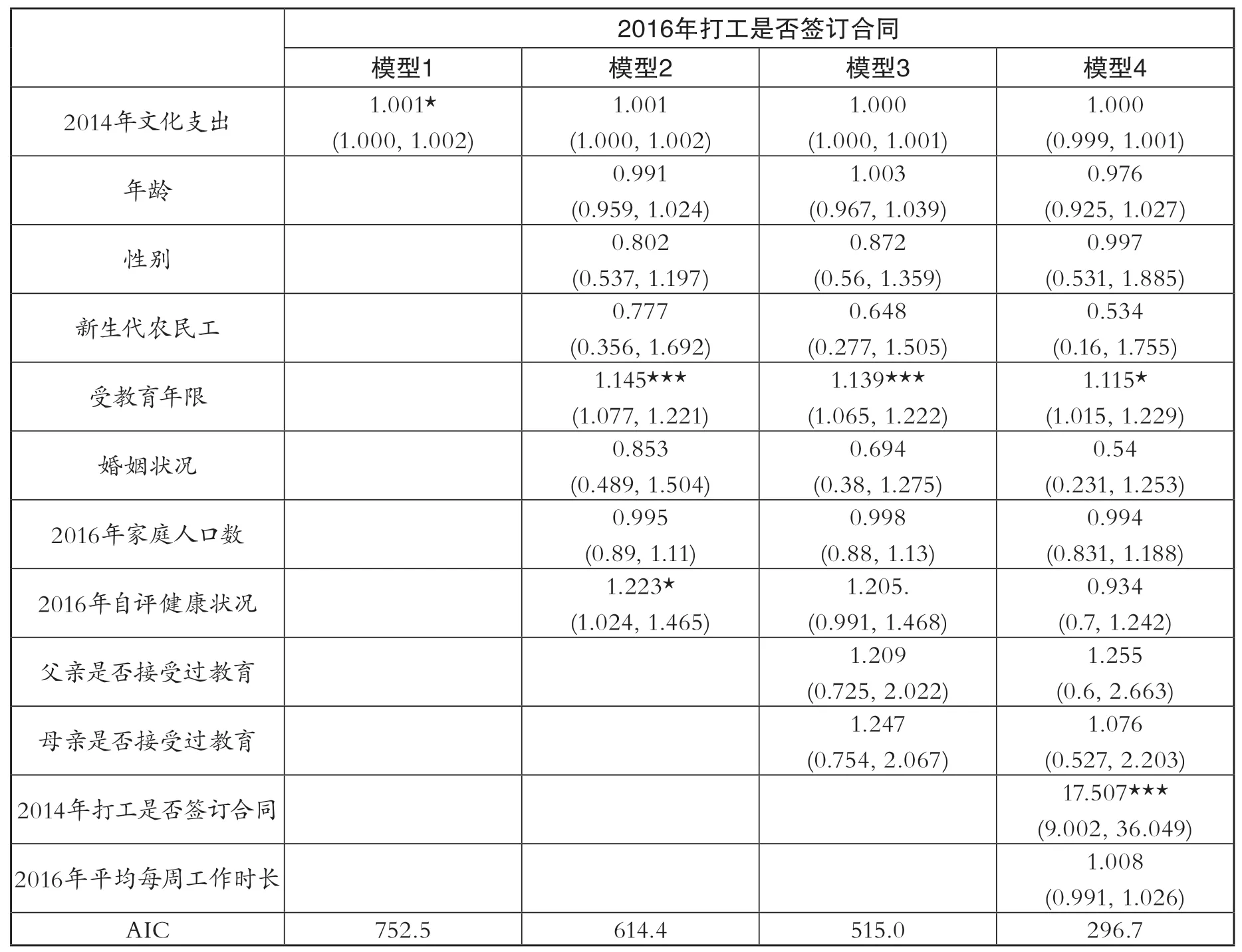

现有农民工依旧处于相对弱势的地位,签订书面的劳务合同可以体现为农民工与雇佣者在招聘和晋升相关流程中相互博弈的产物,因此本研究选择是否签订合同为招聘和晋升相关流程的代理变量,进一步探究这一路径的可能性。表4展示了农民工非教育型文化消费与其未来合同状态的层次logistic回归结果。模型1虽然显示农民工2014年的文化支出对其2016年的合同状态仍有统计显著的预测能力,但是在陆续控制了社会人口学信息(模型2)、家庭背景信息(模型3),以及工作相关的信息后(模型4),这种预测能力始终没有显著性。因此可以认为非教育型文化消费预测未来收入增长的能力很可能不是通过此路径发挥作用的。

表4 非教育型文化消费与未来合同状态的层次回归结果

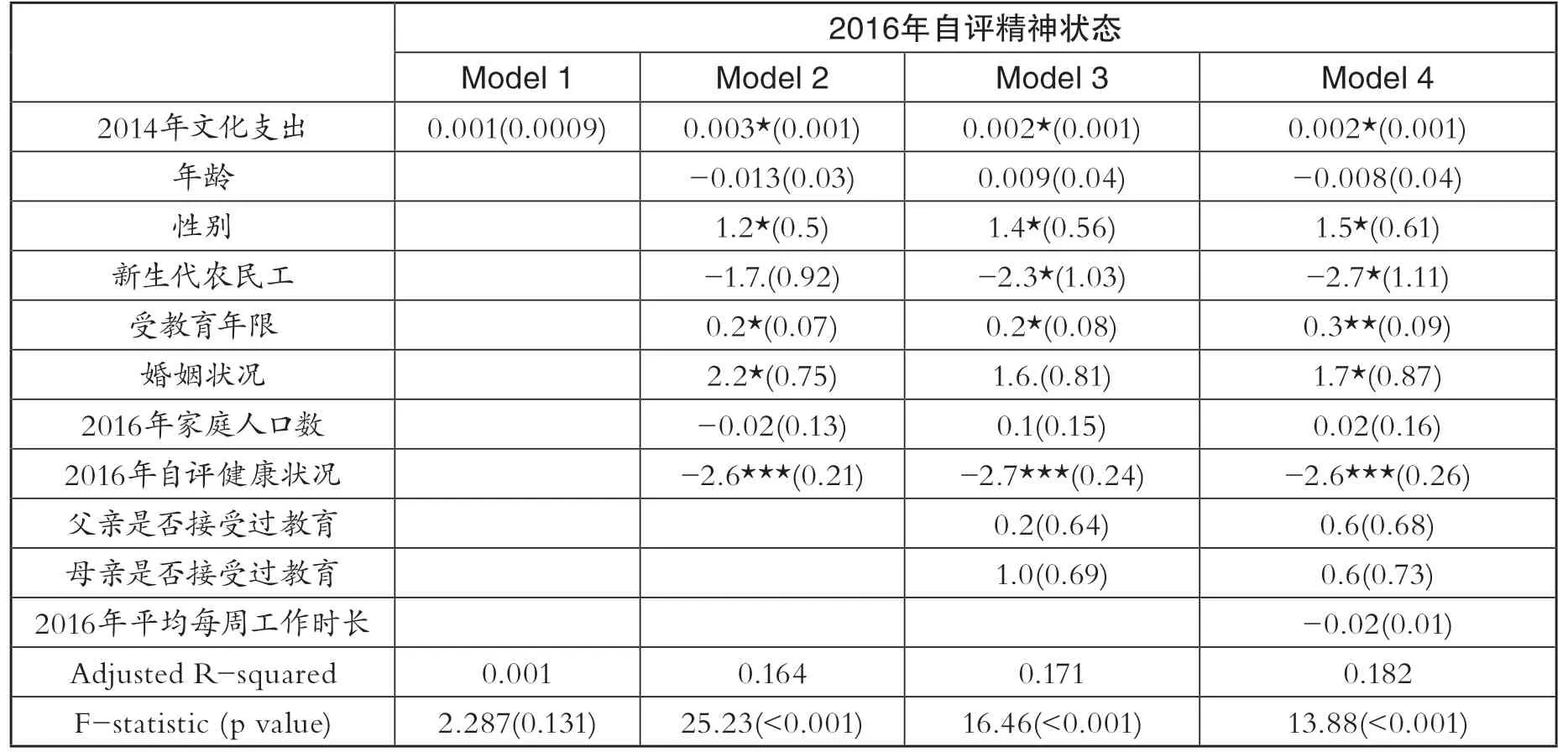

通过将自评精神状态作为城市融入度的代理变量,本研究探究了另一种路径的可能。表5展示了农民工非教育型文化消费与其未来自评精神状态的层次回归结果。虽然模型1显示农民工2014年的文化支出对其2016年的自评精神状态没有统计学显著性的预测能力,但是在陆续控制社会人口学信息(模型2)、家庭背景信息(模型3),以及工作相关的信息(模型4)的过程中,这种预测能力始终有显著性。

表5 非教育型文化消费与未来自评精神状态的层次回归结果

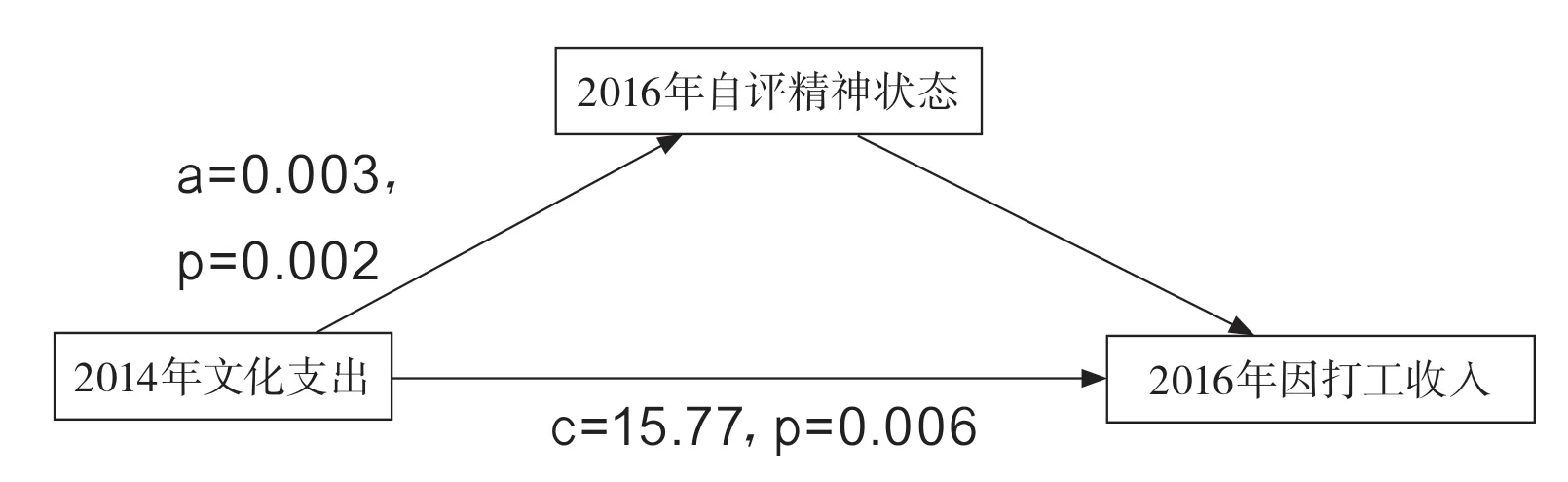

图1展示了将自评健康状况作为中介变量的最终结构方程回归结果。a路径控制的协变量为表5模型4中统计显著的变量,包括性别、是否为新生代农民工、受教育年限、婚姻状况、以及自评健康状况。b和c路径控制的协变量为表2模型4中统计显著的变量,包括受教育年限、2016年家庭人口数、以及2014年因打工收入。最终结果显示非教育型文化消费通过自评精神状态发挥间接预测能力的大小为0.2,但是该结果无统计显著性意义。因此该路径的可能性也被排除在外。

图1 非教育型文化支出通过自评健康状况,发挥预测作用的路径分析

a路径控制的协变量为表5模型4中统计显著的变量,包括性别、是否为新生代农民工、受教育年限、婚姻状况、以及自评健康状况。B和c路径控制的协变量为表2模型4中统计显著的变量,包括受教育年限、2016年家庭人口数、以及2014年因打工收入。间接作用为a*b=0.2, p=0.452.直接作用为c=15.77,p=0.006。

四、结论与启示

收入与文化消费关系研究大都停留在收入影响文化消费的单向逻辑上,本文旨在填补文化消费与收入关系研究的空缺,尤其是非教育型文化消费与收入关系的空缺。依托中国家庭追踪调查数据,本研究得出三点结论:

第一,通过滞后回归模型发现,农民工在非教育型文化上的投入可以显著地预测其未来的收入。具体而言,农民工在非教育型文化上每多投入1元,可以预测其能带来10.8元打工收入的增长。然而这种预测能力与是否为新生代农民工无关,也在不同性别、不同婚姻状况、不同受教育年限、以及不同的家庭人口规模上无显著差异。这一研究结果与2019年Aaron Reeves在《文化消费能否增加未来收入?探索文化资本的经济回报》一文中的研究结果基本一致。这一研究结果具有两层意义:首先:非教育型文化消费显然可以充当文化资本的角色,反过来带动经济资本的回报。这与布迪厄在《再生产》中提出文化消费可以作为文化资本,实现了社会再生产功能及“合法化”功能,进而影响人们经济收入的观点不谋而合。从经济学意义上讲,以文化消费带动经济发展是一条可行的道路,这也与当前我国文化消费已经成为拉动文化产业增长的主要引擎现状一致;从社会学意义上讲,非教育型文化消费作为文化资本可以置换经济资本或社会资本,是产生社会不平等的机制之一,那么相应地在促进社会平等、推动社会和谐发展方面,应该将非教育型文化消费纳入考虑范围,换言之,如果推广素质教育、义务教育、劳动就业教育等等的目的是从教育型文化消费角度改善民生,那么非教育型文化消费投入也应该普及到社会各个层面;从哲学意义上讲,人不仅是物质存在物,还是精神存在物,文化消费作为精神文明建设的一部分,是实现人民美好生活的必要因素,发展非教育型文化消费,在本质上讲,是人走向自由解放的内在要求。其次:关于改善农民工就业策略。过去农民工文化消费与收入的研究,主要是集中在强调通过提高收入来带动文化消费(甘宇等,2015)[14],或者是通过强调加大教育型消费来拉动未来收入(高武,2019)[15],由此产生的相关就业策略会集中在建议加大教育投入、职业培训投入上等。这就忽略了互联网时代,非教育型文化消费的作用,当文化符号可以成本极低地在网络空间中实现快速的跨阶层传递,意味着文化消费的便捷与多样化,我们就必须注意到这种非教育型文化消费对农民工生活的反作用,比如:新生代农民工通过新媒体可以获得更多的就业信息、培训信息、创业信息等等(郑欣,2014)[16],互联网产业的发展形成了很多的淘宝村,农民工利用各种互联网平台,线上出售农作物或展示独特手艺,因此引导农民工非教育型文化消费比如多样化使用新媒体平台、拓宽多渠道就业思路等等应该被予以考虑。

第二,本研究显示非教育型文化支出对未来收入预测的可能性路径,并不是通过招聘和晋升相关流程实现的。原因主要有三点:首先,通过招聘和晋升相关流程改变的理论主要是针对教育型文化投入与企业招聘。其次,农民工群体就业具有特殊性,其就业并非完全依照市场的招聘晋升路径,而是通过朋友、熟人、亲戚介绍等“强关系”这种同质社会资本获得(朱明宝、杨云彦,2017;钱芳、陈东,2014)[17-18]。这种“强关系”在目前农民工的求职过程中依然占有决定性作用,强化了口头承诺的同时,弱化了合劳务同应有的作用。最后,该理论在非教育型文化领域的应用主要针对的是“高身份或高耗时休闲活动”,比如:在一些精英专业服务公司,他们选择“高级认知和非认知能力强的人”,同时也关注是否参与“高身份或高耗时休闲活动”。研究证明此类活动可以作为为社会和道德品质的证书,在劳动力市场上具有货币转换的价值,包括晋升(Rivera,L.A,2011)[19]。显然该理论在对象选择上具有局限性,目前大部分农民工从事的是底层的体力型劳动,因此本文验证第一条路径没有明显作用。

第三,本研究认为农民工的收入提升也不是通过增加城市融入度实现的。尽管本研究显示这一路径不通,但是可能和本文选择的代理变量有关。如前文所述,“强关系”在目前农民工的求职过程依然占决定性的作用,非教育型文化消费可能会强化或拓展农民工的这种“强关系”,比如微信群相约锻炼、吃饭,广泛人脉的获得充当了社会资本,通过获得信息、权力和团结的优势可以增加他们获取较高收入工作信息的机会,如果将类似的社会支持变量也纳入进来,可能会有不同的结果,这一点未来需要更多的研究来佐证。此外,还有一种非主流假设留待研究,非教育型文化消费作用于文化多样性,可促进其与同事或雇主的相处,进而促进收入的提升。以往研究表明(Erickson,1996)[20],文化多样性可以被视为智力的指标,也可以理解为与他人的协调能力。雇主所青睐的应聘者不仅在休闲追求、经验和自我风格展示方面有能力,而且在文化上要与自己有相似性,雇主对共享文化的关注会胜过对绝对生产力的关注。同时,多样化的文化消费也是经理或者主管人员的重要特征,这使他能够与众多的同事建立起信任关系,并意味着有更好的协调能力。

众所周知,消除贫困,改善民生,逐步实现共同富裕是社会主义的本质要求,也是完善国家治理体系和治理能力的题中要义。当前基于生产与消费关系改善贫困的研究主要集中在消除绝对贫困,即从经济学意义上调整产业结构、增加收入、缩小收入差距,也就是注重生产对消费的正向作用。鲜少有学者研究消费对改善贫困的反作用,更鲜少有学者涉及文化消费对增加收入、改善贫困的意义。本文通过农民工非教育型文化消费与未来收入的正相关关系以及其实现路径,旨在说明布迪厄社会理论的现代价值,既然文化资本不仅可以与经济资源兑换,也意味着文化资本是产生社会不平等的机制之一,那么由此大到文化产业、文化消费政策,小到非教育型文化消费等的相关合理的文化政策,就会具有改善民生生活、改善社会不平等的作用,尤其科技的快速发展使互联网信息爆炸,带来了碎片化、娱乐化、分享化的全民学习现状,几乎每一个互联网公民都浸泡在非教育型文化中,研究非教育型文化消费政策如何引导推动民生发展、社会发展必然是新一轮的时代课题。