地理集聚会优化商业信用环境吗?— —来自浙江地级市的证据

2020-06-09陈海盛

陈海盛

(浙江省信用中心,杭州310006)

在经济增长过程中,经济活动的区域异质性是普遍现象。世界范围看,不同地区工业化发展与地理集聚程度的不断提高密切相关,美国底特律汽车城、欧洲蓝橡胶产业带[1]和日本沿太平洋产业带[2]均印证了该规律。中国自改革开放以来,随着先行地区政策效果阶梯性向内地显现,经济活动逐渐向东部沿海地带集聚[3-5]。以工业园区和产业发展带作为载体,在推进中国经济增长同时也导致了区域不平衡格局的出现[6]。尽管现有研究对地理集聚进行了较为深入阐述,但对地理集聚的经济效应缺乏“技术外部性”之外的验证。本文尝试从商业信用环境视角对地理集聚产生的外部性进行探索,弥补相关研究的一些不足。

一、文献回顾

对地理集聚的关注早在1920 年就已开始,Marshall[7]将劳动市场分享、知识外溢及投入产出关系作为地理集聚外部性的三种主要来源。Gilles 和Puga[8]在研究基础上,将外部效应总结为以下三类:一是匹配效应,如匹配概率和质量提升、敲竹杠现象减少等;二是共享效应,如公共产品效应、多样化与专业化效应、风险分担效应;三是学习效应,包括知识形成、积累及外部扩散。实践检验方面也成果斐然,中国学者通过研究,验证了地理集聚对企业组织形态[9]、技术改进[10]和企业间商业信用[11]具有明显作用。地理集聚有利于形成新的比较优势[12],并明显推动企业出口扩张[13]。

但是,已有研究重点对地理集聚的技术外溢性进行分析,对于交易成本、非正规金融等制度外溢效应较少涉及,尤其对于地区现代市场经济建立和运行密切相关的商业信用环境鲜有学者进行阐释。从国外研究看,意大利学者对地理集聚对缓解融资约束进行了系列研究。Otatti[14]指出产业集聚的内生动力包括企业商业信用的扩展,有利于改善要素供给条件。Fabiani 等[15]提出产业集聚企业优于非集聚企业的重要原因是信息和监督等存在较大优势。Russo 和Rossi[16]通过研究表明,意大利南部松散企业要比中部和北部集聚企业面临更大的融资成本和更窄的信贷渠道。总之,地理集聚存在技术性外部性同时,同样具有制度性外部性,对于提高地区整体的商业信用环境具有较大意义。但是,上述研究主要针对意大利,国内相关研究尚未系统开展关于地理集聚是否会优化商业信用环境的研究。对此,本文以浙江实践素材作为样本进行探索。

基于浙江数据研究具有一定代表性。一方面,法律、制度不健全和传统信贷模式路径依赖背景下,通过声誉机制、社会网络、商业信用等非正式机制开展金融借贷,是民营企业图生存求发展的现实写照。因此,作为中国民营经济最发达省份,浙江省追求经济发展的重要前提是切实改善地区商业信用环境。近年来,浙江以“最多跑一次”改革为牵引,通过政府数字化转型、法治体系和信用体系建设,切实降低制度性交易成本,促进民营企业追求内生式和长远化发展。另一方面,作为改革开放的沿海先行地区之一,浙江省以“亩均论英雄”为突破口,不断提高资源集约效率,推动经济增长方式转变和动力转换。地理集聚程度不断提升,以工业园区、经济开发区、科技城、特色小镇等为标签的地理集聚形态,随着实践要求不断向前演进。因此,浙江省民营经济与集聚形态的双重特色,为研究地理集聚与商业信用环境问题提供了生动案例。

地理集聚怎样影响商业信用环境呢?从理论上看,主要存在三种通道:一是供应链效应,地理上的集聚降低了交通运输成本,进而提高业务往来频率,增进商业信用环境;二是竞争效应,企业集聚提高了市场竞争强度,供应商为提高资金周转率,借助应收账款为企业提供商业信用,进而改善地区信用环境;三是声誉机制。企业商业信用提供的前提是交易信任及对方声誉[17]。声誉机制建立在两个基础之上,一是交易往来的历史时间相对较长;二是信息传播的速度较快,合同履行的监督成本较低[18]。地理集聚不仅通过商业往来增加彼此交易信任,而且通过信息加速传播,降低了监督成本,降低了违约概率,提高了声誉机制发挥作用的空间,交易双方共享商业信用好处,进而优化地区整体性的商业信用环境。

本文主要在以下三点有所创新:一是研究视角上,首次考察了地理集聚对商业信用环境的影响问题,从以往研究中注重交通拥挤、空气污染等“技术外部性”转向机制安排、提升商业信用环境、降低交易成本等“制度外部性”层面;二是研究方法上,以往研究大多应用最小二乘法进行计量,忽略了空间关联性,本文采用空间计量方法考察地理集聚对商业信用环境的影响,过程更为科学,结论更为可信。三是,本文不仅考察了地理集聚对商业信用环境的平均效应,而且讨论了其对不同区位、不同政治地位以及不同政策地区影响的差异性,为地理集聚与商业信用环境关系进行了更为全面和准确回答。

二、指标构造、数据说明与计量模型设定

(一)指标构造

1. 地理集聚指数

根据Porter[19]解释,集聚意为“具有经济联系企业在地理集中现象”。地理集聚重要特征包括地理集中、经济关联和专业分工不断深化等三个层次。关于地理集聚指数测算方式,概括来看,主要分为三种类别:一是建立在区位商基础上,以Holmes 和Stevens[20-21]为代表,该测算方式优点在于可以对地区专业化水平进行有效测算,但不足之处在于对地理集中水平和经济联系程度关注不够;二是借助人口密度指标对经济集聚程度进行估计,尽管对地理面积造成误差得到较大程度消除,但是也相应弱化了对经济内部联系和专业化程度的考量;三是通过对地区排名靠前的企业占据的比例进行测算,包括赫芬达尔指数以及Ellison 和Glaeser[22]以此为基础形成的EG 指数,该方法在实际工作中应用较为广泛,但是却因忽视其他企业相关信息受到一定质疑,为此,本文借鉴Krugman[23]思路,将传统基尼(Gini)系数修正为空间基尼(Gini)系数,并将关注点从微观层面的企业转到中观层面的产业,形成产业层面的地理集聚指数,其公式具体构造如下:

其中:Density 为地理集聚指数;Si表示地区i 某产业特定指标(资本、就业和产出)占全省该产业比重;Xi表示该地区i 上述指标占全省的整体比重;N 为全省地区数量。Density 处在[0,1]区间,越接近0 表示地理集聚程度越弱,反之越接近1 则表示地理集聚程度越强。

2. 商业信用环境

从研究文献看,目前信用风险评价模型主要包括Credit risk Metrics、KMV 模型和期权定价模型等,但是研究对象主要局限于单个主体或行业,缺乏对整体信用环境的衡量标准。基于此,中国管理科学研究院、中国市场学会信用工作委员会等单位组成联合课题组根据现代信用管理理论和社会信用体系运行原理,研发形成“中国城市商业信用环境指数(CEI)”并定期对外发布,为测度各地商业信用环境提供了支撑。CEI 指数依据城市公开信息数据,从信用投放、诚信教育、政府信用监管、重点领域诚信状况、征信系统、企业信用管理、诚信教育7 个方面对城市商业信用环境进行综合评价。

3. 其他控制变量

企业规模、居民人均存款、政府对经济影响力、对外联系强度、人均教育投入和失业保险覆盖率作为控制变量,根据浙江统计数据库进行计算并对数化处理。其中企业规模由规模以上工业总产值/单位数表示,政府对经济影响力由固定资产投资中财政支出占据比重表示,对外联系强度由进出口总额与GDP 占比表示。

(二)数据说明

本文使用数据为2014—2019 年浙江省统计年鉴和11 设区市统计年鉴及国家相关统计公告,商业信用环境数据来源于中国城市商业信用环境指数课题组开展研究并发布的CEI2013、CEI2015、CEI2017 和CEI2019,对于尚未发布CEI 报告年份的商业信用环境指标,参照同行惯例,采用相邻年份数据进行平均处理的方法进行测算。

(三)计量模型

本文研究重点在于考察地理集聚对地区商业信用环境的影响,基准计量模型设定如下:

其中:因变量trade-credit_environmentit表示商业信用环境指标;densityt为地理集聚指标,分别采用densityh_asset、density_employment 和density_output 进行具体描述;Zit表示地区层面控制变量,包括企业规模(X1)、居民人均存款(X2)、政府对经济影响力(X3)、对外联系强度(X4)、人均教育投入(X5)和失业保险覆盖率(X6);β 和γ 分别表示地理集聚、特定控制变量对商业信用环境的影响系数;αi、αt分别表示地区固定效应、时间固定效应。

对于特定地区来说,居民、企业、政府等主体状况和行为及相互交织影响,形成了不同的商业信用环境。对于企业来说,随着规模扩大,品牌意识更加强烈,更加重视自身信誉以求得长远发展。对于居民来说,随着收入提高,人均存款增加,更加重视生活质量,假冒伪劣产品存在空间减少,倒逼企业设计并生产或提供高质量产品和服务。对于政府来说,通过加大财政支出,应用于提高地区整体教育素质,扩大包括失业保险在内的社会福利保障体系,对于减少失信行为、弘扬良好社会风气具有正向作用。此外,增进国内外交流合作,有利于对标国际规则,构建基于规则和秩序的市场经济运行机制。

但是,一个地方商业信用环境质量的高低,在行政割据力量逐渐弱化情况下,不仅受到区域内部若干因素的影响,而且还愈来愈受到邻近地区商业信用环境的影响。尤其在长三角一体化高质量发展上升为国家战略背景下,生产要素的地理集聚更加强化了信用环境的空间依赖性。

对变量的空间相关性检验进一步支持了上述猜想。trade-credit_environmentit全局单变量莫兰指数为-0.312,trade-credit_environmentit与density_asset、density_employment、density_output、X1、X2、X3、X4、X5和X6全局双变量莫兰指数分别为0.063、-0.199、-0.267、-0.108、-0.223、-0.080、-0.084、-0.140 和-0.134,说明各地区商业信用环境之间以及因变量与各影响变量之间均存在较为明显的空间相关性。

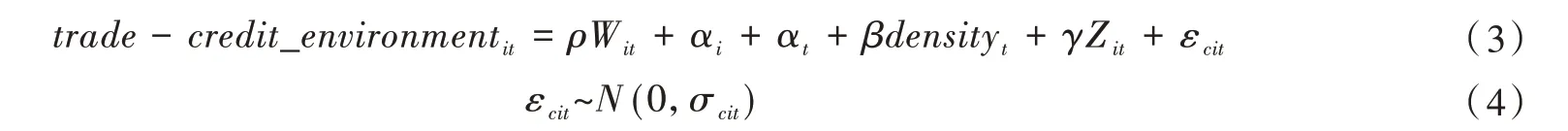

根据空间相关性不同冲击方式,选择空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)对地理集聚影响商业信用环境状况进行考察。空间滞后模型表达式如下:

其中:ρ 表示空间回归系数,对样本观测值的空间依赖性进行表征,Wit表示空间滞后因变量,即周边地区观测值对本地区商业信用环境的作用方向和力度;空间权重矩阵选择“车式(rook)”邻接,当地区x 与地区y 相邻时取1,反之,当地区x 与地区y 不相邻时取0。

空间误差模型表达式如下:

其中:λ 表示空间误差系数,反映样本观测值的空间依赖度,即指周边地区商业信用环境对本地区商业信用环境观测值的作用方向和力度,比较SLM、SEM 特殊性在于空间依赖性作用存在于误差项,衡量了周边地区关于因变量误差冲击对本地区观测值的作用程度;μ 表示正态分布随机误差向量。

三、计量估计结果

(一)基准模型估计结果

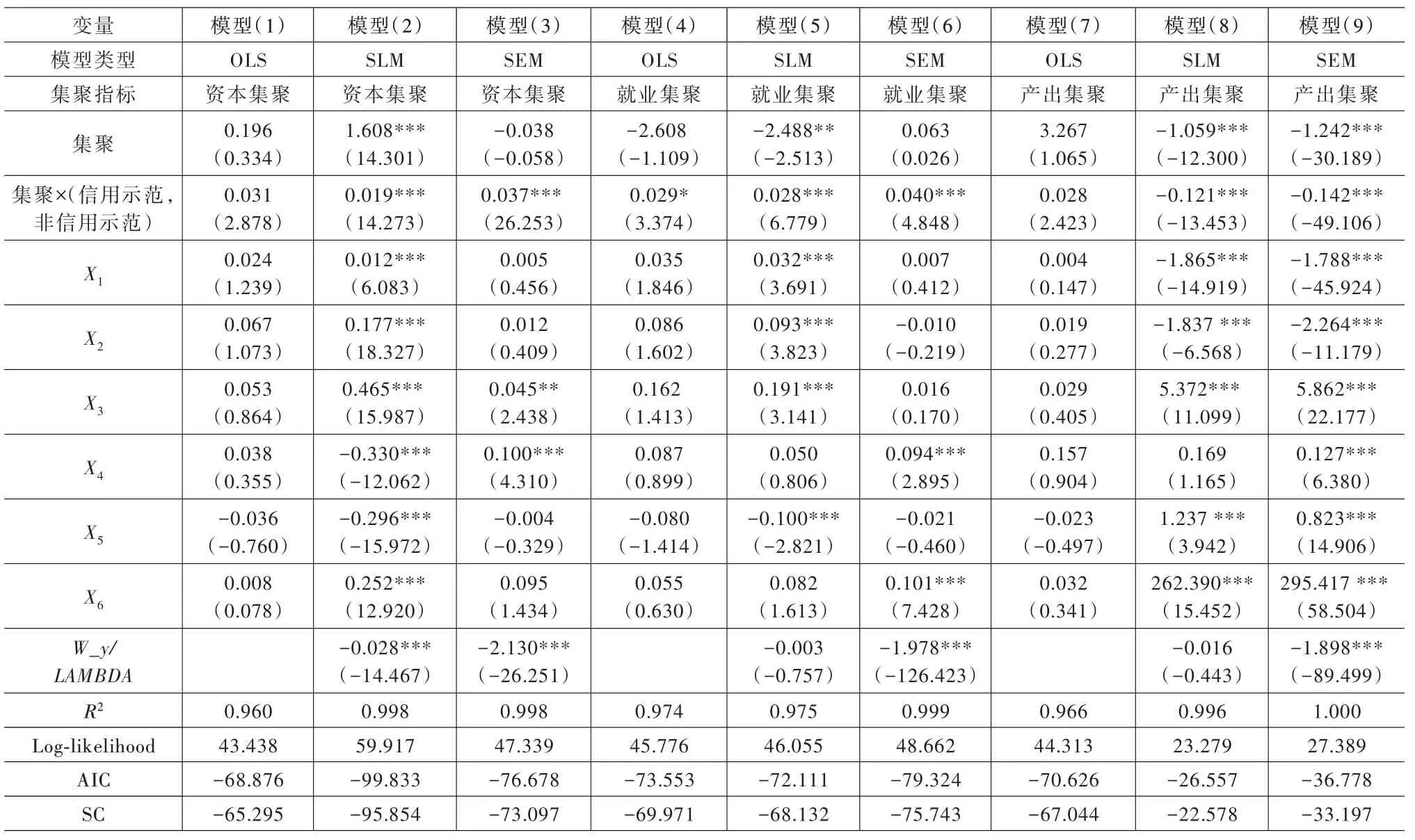

对涉及变量开展空间自相关检验之后,分别运用普通最小二乘法(OLS)、空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)考察地理集聚对商业信用环境(CEI)的作用程度,基准模型计量结果见表1。其中,模型(1)~模型(3)、模型(4)~模型(6)和模型(7)~模型(9)选取的地理集聚指标分别为资本集聚(density_asset)、就业集聚(density_employment)和产出集聚(density_output)。

通过Log-likelihood、AIC 和SC 比较分析,判定模型(2)、模型(6)和模型(9)拟合度最高,选择开展下一阶段的讨论。就业集聚降低了商业信用环境的质量,而资本集聚和产出集聚提升了商业信用环境,产出集聚对商业信用环境的作用为5.983,是资本集聚的2.508 倍。说明总体上地理集聚与商业信用环境具有较强的正相关关系,地理集聚较高的地区,商业信用环境水平普遍较高,产出集聚对CEI 的影响要高于资本和劳动力集聚的效果。经济学意义为,特定地区总体商业信用环境的优劣主要取决于该地区的经济发展程度,而与该地区的就业人数不存在直接的关系,这与新常态下经济发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变的是相印证的。

进一步对控制变量分析,政府对经济影响力(X3)对商业信用环境的作用为正,表明通过提高宏观调控力度,健全优化社会保障体系,一定程度上产生了正向外溢效应,提高了社会整体信用意识。人均教育支出(X5)与商业信用环境显著负相关,影响系数通过1%的稳健性检验。这可能与传统应试教育体制存在一定关联,在升学压力下,学校将主要精力放在提高学业成绩上,缺乏必要诚信教育课程,导致学生信用认知、意识和行为与社会要求差距较大。人均存款(X2)对商业信用环境的影响为正,这是因为人均存款较高地区客观上要求较高的商业信用环境才能更好支持间接融资有效运转,注重维护并提升商业信用环境成为地区增进社会利益的共同认识。

表1 地理集聚与商业信用环境:基准模型估计结果

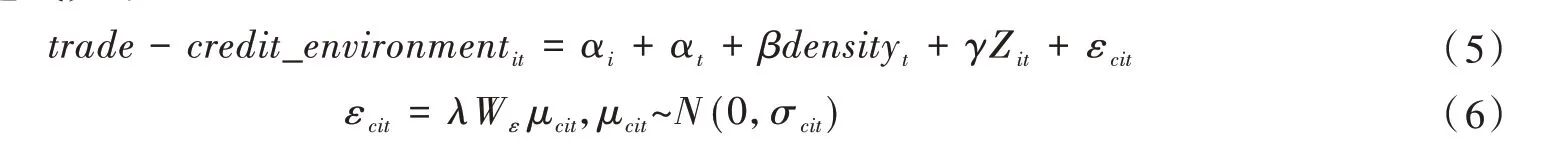

(二)地理集聚对商业信用环境影响:区位差异性

地域发展初始条件及演化路径存在异质性特征,沿海地区(杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、舟山、台州)在改革开放初期形成的先发优势,在“锁定效应”下逐渐拉大与非沿海地区(湖州、金华、衢州、丽水)的发展差距。沿海地区商业信用环境普遍较高,一方面,现代市场经济是法治和信用经济,在关系、声誉机制等非正式机制约束下,不同市场主体在经济活动中会更加重视自身品牌和形象经营,以便在资源要素配置、产品差异定价、国际化推广等领域获得优势。另一方面,相对于非沿海地区,沿海先行地区市场规则和秩序较为完善,作为制度有效供给的重要方面,社会信用体系建设及实践,有助于倒逼市场主体行为从软约束向硬约束、从自发秩序向制度秩序进行深层次的转变。因此,在基准模型中引入沿海地区和非沿海地区与地理集聚的交互项,对地理集聚影响商业信用环境的回归结果见表2。

通过Log-likelihood、AIC 和SC 值比较,选择模型(2)、模型(6)和模型(9)进行进一步分析。结果显示,地理集聚对商业信用环境的作用具有显著的区位差异性,就业集聚对沿海地区的商业信用环境的影响在1%的统计水平上为正,产出集聚和资本集聚在1%和10%统计水平上对非沿海地区的商业信用环境具有支撑作用,集聚×(沿海,非沿海)回归系数分别为0.017、0.013 和0.006,影响力度呈现依次递减的状态。经济学意义为,沿海地区整体处于工业社会向后工业社会转变的关键时期,人口流动频繁,人际交往方式由建立在亲缘、地缘基础上的熟人社会向基于规则、秩序的陌生人社会进行转变,并伴随着商业信用意识的普遍提高。对于非沿海地区来说,经济发展阶段滞后于沿海地区,经济发展占据更重要地位,而其中资本驱动型产业仍是经济增长的主要力量,地区信用状况对经济形势及资本特征较为敏感,在这种情况下资本集聚和产出集聚对非沿海地区的商业信用环境具有促进作用。

表2 地理集聚与商业信用环境:区位差异性

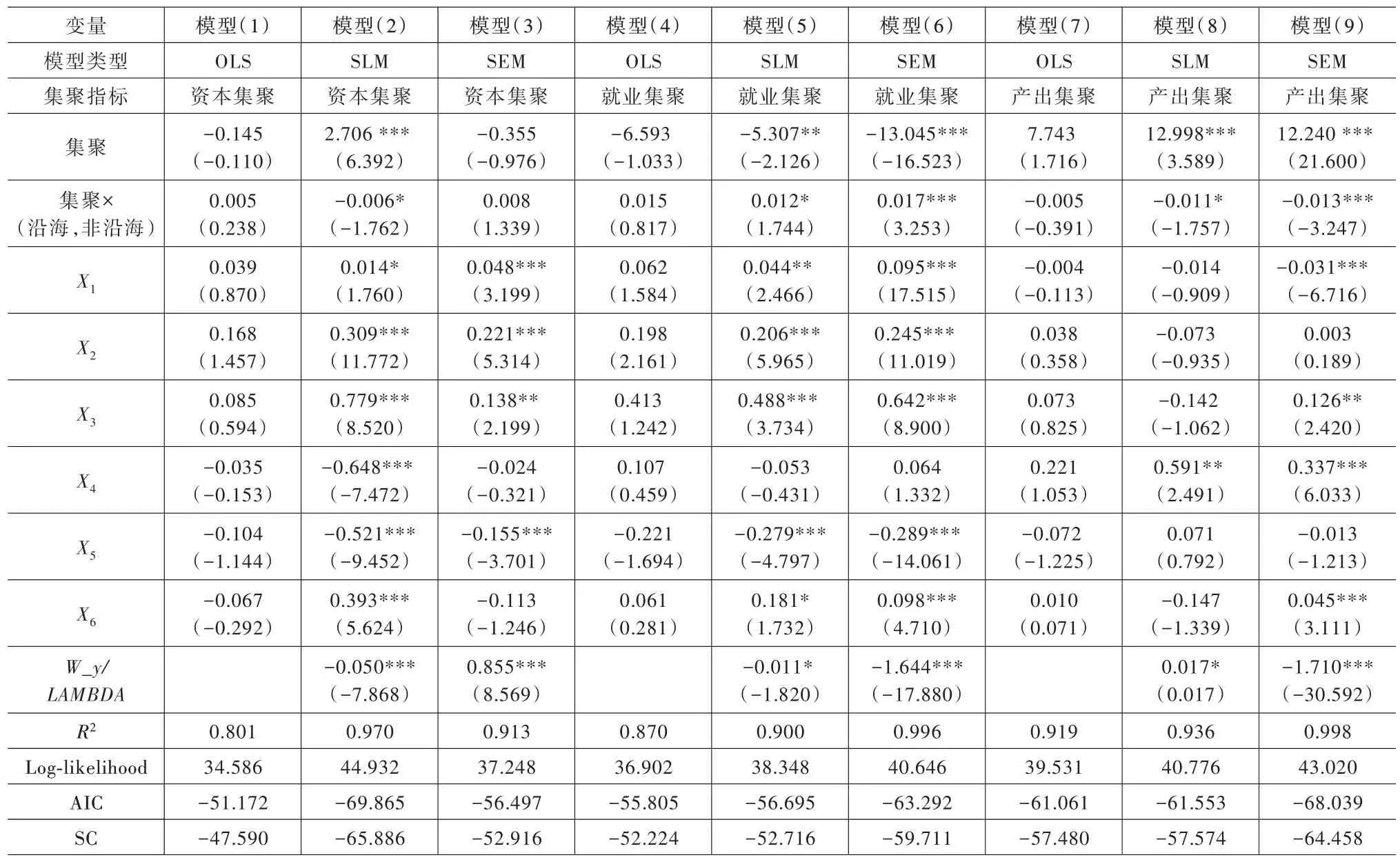

(三)地理集聚对商业信用环境影响:政治差异性

考虑到浙江乃至全国特殊转型背景,行政力量的存在仍然能够对经济社会起到一定的支配作用。副省级城市(杭州、宁波)相较地级市而言,在审批权限、金融财税、要素支撑等方面具有诸多优势,但与此同时,在经济发展方式深刻转变、市场化改革明显加快背景之下,“官本位”意识的消极作用也同样不可小觑,行政职能的错位和越位现象严重迟滞市场经济的现代化转型,不利于市场主体的主动性和创造性发挥,也将对社会整体信用环境造成威胁。有鉴于此,在基准模型中引入副省级和地级市与地理集聚的交互项,探讨地理集聚对商业信用环境的作用机理,回归结果见表3。

根据Log-likelihood、AIC 及SC 值,选择模型(2)、模型(5)和模型(9)开展下一步讨论。从计量结果看,集聚×(副省级,地级)的回归系数均为负,且就业集聚和产出集聚对商业信用环境的影响通过1%的统计检验,说明地理集聚在整体上对区域商业信用环境造成影响,但是存在明显的政治差异性。具体来看,在集聚特征依次选取就业、产出和资本情况下,交互项回归系数分别为-0.587、-0.053 和-0.001,表明地理集聚显著降低了副省级城市的商业信用环境,就业集聚对CEI 影响程度最大,其次是产出集聚,最后是资本集聚。其经济学解释如下:由于发展的阶段性特征,相对于地级城市来说,副省级城市一方面在居民落户、投资密度、环评准入等领域设置了较高的制度门槛,另一方面在通勤成本、房地产价格、生活质量等方面对市场资源要素的自由流动配置构成了系列隐蔽约束,进而对地理集聚造成一定的扭曲效应,相应降低了地区商业信用环境的质量。

表3 地理集聚与商业信用环境:政治差异性

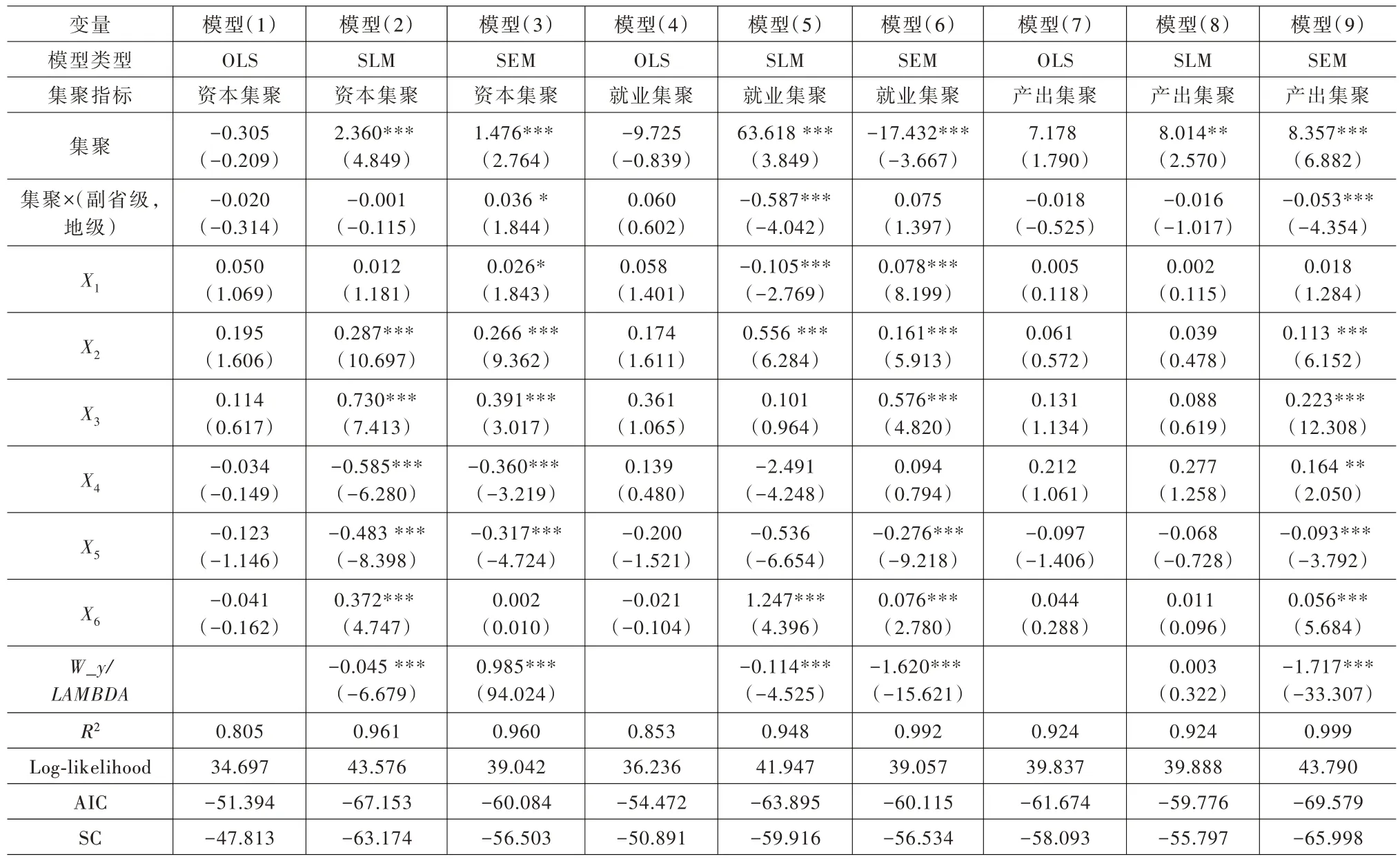

(四)地理集聚对商业信用环境影响:政策差异性

在现行体制下,政策差异性也是引致地区异质性的重要因素。作为推进社会信用体系建设的重要载体,国家信用示范城市创建(杭州、温州、义乌)通过平台构建、红黑名单认定及管理、城市分研发、信用服务机构培育等具体政策措施,在数据归集和信用应用两方面加快探索经验,并通过相应制度文件对成果进行固化,客观上对相关地区的商业信用环境起到了促进作用。为对以上分析进行检验,将集聚×(信用示范,非信用示范)引入基准模型,回归结果见表4。

对Log-likelihood、AIC 和SC 值进行比较分析,判断模型(2)、模型(6)和模型(7)拟合度最高,进行更深入讨论。从回归结果看,依次选取资本、就业和产出集聚情况下,交互项对CEI 回归系数分别为0.019、0.040 和0.028,表明总体上地理集聚提升了国家信用示范城市的商业信用环境,与上述假设结果相一致。具体来看,在1%统计检验条件下,资本集聚和就业集聚显著提高了信用示范城市商业信用环境,且就业集聚影响强于资本集聚,但产出集聚对信用示范城市CEI 回归系数不显著,说明政策差异背景下地理集聚对CEI 影响主要取决于资本和就业集聚,与产出集聚关系较弱。

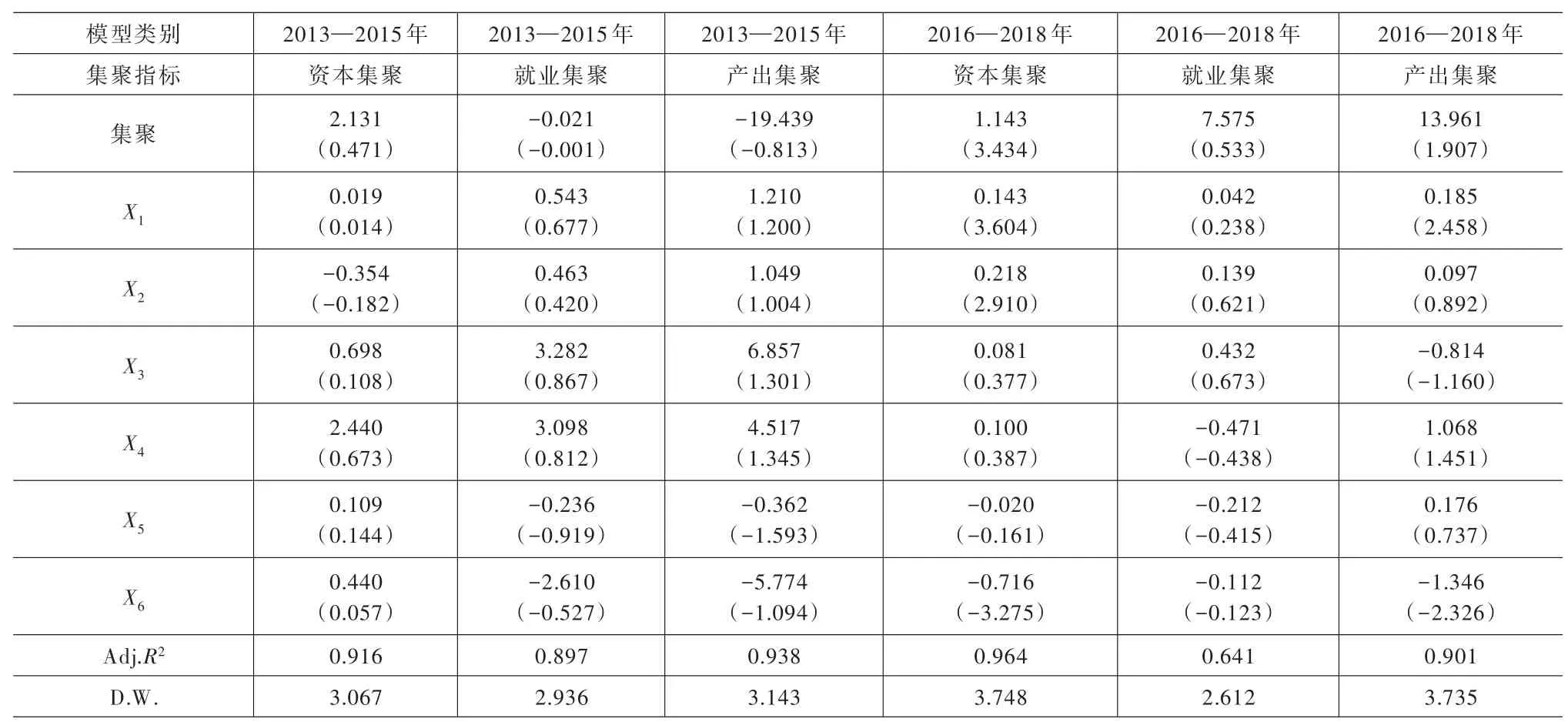

(五)“双重差分”(DID)估计

在以基准模型为基础的系列估计中,实际是根据不同地区集聚水平及差异化特征来估计地理集聚对商业信用环境的影响程度,在这种情况下,难以观察到“如果地区不存在差异的情况下”商业信用环境的“反事实结果”(counterfactual outcome),为此无法准确判定地理集聚对CEI 影响。为更好检验地理集聚作用,引入政策控制变量,运用“双重差分”方法,得到国家信用示范城市创建前和创建后的不同结果并开展相应分析,见表5。

表4 地理集聚与商业信用环境:政策差异性

表5 双重差分法估计结果:引入政策控制变量

比较政策前后地理集聚对商业信用环境影响估计结果,发现存在显著差异。政策实施前,资本集聚、就业集聚和产出集聚对CEI 回归系数分别为2.131、-0.021 和-19.439,呈依次递减状态,政策实施后,三者回归系数则分别为1.143、7.575 和13.961,呈依次递增状态,资本集聚对CEI 作用逐渐减弱,但仍为正向,就业集聚和产出集聚则均从负向效应转为正向效应。这进一步证实政策差异性是影响地理集聚对商业信用环境作用效果的重要因素。

四、结论

现有文献对集聚外部效应考察,侧重于“技术外部性”分析,缺少对商业信用环境作用的系统研究。本文借鉴Krugman[23]思路构建较为科学的地理集聚指标,以浙江案例为样本,运用空间计量方法考察地理集聚对商业信用环境的影响,并进而讨论了其对不同区位、不同政治地位以及不同政策地区影响的差异性。得出以下结果。

(1)地理集聚与商业信用环境具有较强的正相关关系,产出集聚的作用超过了资本集聚和就业集聚的效果。特定地区总体商业信用环境的优劣主要取决于该地区的经济发展程度,而与该地区的就业人数不存在直接的关系,这与新常态下经济发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变相适应。

(2)从区位差异性看,沿海地区就业集聚对商业信用环境存在显著正面作用,非沿海地区产出集聚和资本集聚对商业信用环境同样具有较强支撑作用。对于沿海地区来说,人口流动频繁,人际交往由建立在亲缘、地缘基础上的熟人社会向基于规则、秩序的陌生人社会进行转变,伴随着商业信用环境的逐渐优化。对于非沿海地区来说,资本驱动型产业仍是经济增长的主要力量,其信用环境对经济形势及资本特征较为敏感。

(3)从政治差异性看,地理集聚显著降低了副省级城市的商业信用环境,就业集聚的作用超过产出集聚和资本集聚。由于发展阶段性特征,副省级城市在落户、投资密度、环评准入等设置较高制度门槛同时,还通过高房价、高通勤成本等限制资源要素的自由合理配置,对地理集聚造成一定的扭曲效应,相应降低了地区商业信用环境的质量。

(4)从政策差异性看,资本集聚和就业集聚显著提高了信用示范城市商业信用环境,且就业集聚作用超过资本集聚,但产出集聚对商业信用环境影响不显著。

本文研究启示如下:首先,地理集聚不仅可以推动非正式制度发展,而且通过优化商业信用环境成为影响民营经济发展的重要因素,这为理解浙江产业集群发展历史和处理当下中国中小微企业融资约束问题提供了全新思路;其次,由于经济发展存在路径依赖性,不同发展阶段地区地理集聚对商业信用环境的影响机制不同,因此应根据区域异质性实施差异化措施促进经济高质量发展;再次,对于大城市来说,弱化地区间行政壁垒,减少行政力量对资源要素配置扭曲,是推动区域一体化发展的基本前提,也是深化市场化改革、优化商业信用环境的客观要求;最后,在现行体制难以取得突破性进展情况下,因地制宜采取适当政策,有助于缓解行政割据对地理集聚的扭曲效应,提升商业信用环境,进而支撑经济发展方式转变、经济结构优化和增长动力转换,最终实现中国经济深刻转型。