暴力伤医犯罪的成因与防控对策

——以97个暴力伤医犯罪相关刑事裁判文书为研究对象

2020-06-09马路瑶

马路瑶

内容提要:当前,我国暴力伤医犯罪频发。通过对97个暴力伤医犯罪案件的刑事裁判文书数据统计,可知暴力伤医犯罪的发生受到个体因素(性别、年龄、共情能力、教育程度、职业状况等)、环境因素(医疗技术和社会经济发展、医患之间的沟通等)和情境因素(犯罪目标的被害性、犯罪场所的安全防范水平等)的影响。对暴力伤医犯罪进行防控,应当加强法治教育、推进医疗卫生体制改革、提高医疗卫生机构工作人员的自我保护能力以及加大医疗卫生机构安全防范力度等。

一、问题的提出

近日,接连发生的暴力伤医案件引发了公众对于暴力伤医犯罪的关注和思考。2019年12月4日,孙某某及亲属将其母送至民航总医院治疗。孙某某因不满医生杨某对其母的治疗,怀恨在心、意图报复。12月24日6时许,孙某某在急诊抢救室内,持事先准备的尖刀反复切割、扎刺杨某颈部,致杨某死亡。[1]《民航总医院杀人案一审宣判 孙文斌获死刑!》,来源:https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/01/i d/4774899.shtml,2020年3月1日访问。2020年1月20日下午1时55分左右,北京朝阳医院眼科发生暴力伤医事件,共有三名医护人员和一位患者被持刀进入诊室的患者崔某某砍伤,其中该院眼科副主任陶某医生受伤最为严重,后脑勺、胳膊多处被砍伤。[2]《北京朝阳医院暴力伤医事件行凶者被检方批捕!》,来源:http://www.chinapeace.gov.cn/chinapeace/c54219/2 020-01/22/content_12317931.shtml.,2020年3月1日访问。在抗击新冠肺炎的战斗中,医护人员作为“战疫”的主力,仍然不免遭受暴力伤医犯罪的侵袭。2020年1月27日,柯某某的岳父田某某因疑似新型冠状病毒肺炎入住湖北省武汉市第四医院(西区)。1月29日晚9时许,田某某经抢救无效死亡后,柯某某及田某某的女儿到隔离区内护士站找到正在填写病历的医生高某,田某某女儿将高某拉出护士站后,柯某某随即用拳头殴打高某的头部、颈部,并拉扯高某的防护服、口罩、防护镜等,致高某颈部被抓伤,防护服、口罩、护目镜等被撕破、脱落。双方在拉扯过程中致一名前来劝阻的护士手套脱落。[3]《全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第一批)》,来源:https://www.spp.gov.cn/spp/x wfbh/wsfbt/202002/t20200211_454256.shtml#2.,2020年3月1日访问。

暴力伤医犯罪是畸形病态的医患关系恶化到一定程度的产物,频繁发生的暴力伤医犯罪不仅给医患双方带来伤害,更给整个社会带来多个层面的严重危害。[4]赵桂民、王小娟等编著:《医患纠纷刑事犯罪原理与案例研究》,知识产权出版社2018年版,第18页。解决之道在于尽可能地还原暴力伤医犯罪的现实状况,从现实出发结合犯罪学理论成果,探索这类犯罪的成因和防控对策。笔者以“杀医”“杀死医生”“报复医生”“捅刺护士”“暴力伤医”“暴力杀医”“医患纠纷”等作为关键词,在“无讼案例网”上对刑事裁判文书进行检索,对截至2020年1月1日上传该数据库的裁判文书进行筛选。筛选时保留行为人为患者或其亲朋,实施暴力或以实施暴力相威胁的对象为医生、护士、纠纷处理人员和医疗卫生机构其他工作人员以及上述人员的亲朋的裁判文书,符合条件的裁判文书共涉及案件97件。笔者将根据从裁判文书中提取的有效信息,在对暴力伤医案件的犯罪表征进行数量统计的基础上,探究暴力伤医犯罪的成因和防控对策。

二、暴力伤医犯罪发生的个体因素

(一)性别分布

调查样本中明确记载行为人性别的共158人,其中男性为126人,占80%;女性为32人,占20%。暴力伤医犯罪的性别分布与2017年全国罪犯性别分布状况具有总体上的一致性,即男性所占比例远高于女性;但不应忽视的是,暴力伤医犯罪中女性行为人所占比例高于女性罪犯占所有罪犯总数的比例,也高于暴力伤医犯罪涉及罪名[1]笔者所收集到的暴力伤医犯罪案件中,涉及罪名分别为:故意伤害罪(52个)、寻衅滋事罪(24个)、聚众扰乱社会秩序罪(9个)故意杀人罪(6个)、放火罪(4个)、爆炸罪(2个)、以危险方法危害公共安全罪(1个)、聚众扰乱公共场所秩序罪(1个)、帮助毁灭证据罪(1个),此外,有1个案件判决行为人无罪。所属案件类别中女性罪犯所占比例,甚至高于破坏社会主义市场经济罪和贪污贿赂罪等白领犯罪中女性罪犯所占比例。[2]根据统计数据计算可知,2017年女性罪犯占全国罪犯总人数的比例为9.31%;其中,在侵犯公民人身权利民主权利罪、危害公共安全罪和妨害社会管理秩序罪中,女性罪犯占罪犯总人数的比例分别为6.22%、4.00%和12.89%;在破坏社会主义市场经济罪和贪污贿赂罪中,女性罪犯占罪犯总人数的比例分别为19.92%和11.15%。参见伍晓梅主编:《中国法律年鉴2018》,中国法律年鉴社2018年版,第1185页。

可见,无论是对体力要求高的其他暴力犯罪,还是对体力要求低的白领犯罪,女性行为人所占比例均大大低于暴力伤医犯罪中女性行为人所占比例,这意味着暴力伤医犯罪的发生存在着更多性别之外的“拉力”。

(二)年龄分布

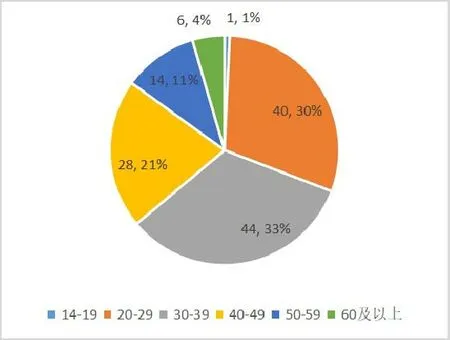

在调查样本中明确记载了出生日期的暴力伤医犯罪行为人共133人,分布最多的年龄段为30—39岁,所占比例为33%(详见图1)。行为人的年龄可能对其是否选择实施犯罪产生影响。

首先,该人群自身患病的可能性相比青少年时期有所增加。例如,在“连某某故意杀人案”中,被告人连某某因鼻部疾病,就诊时接受了医院耳鼻喉科医生蔡某某的手术治疗。此后,其认为手术效果不佳,多次到医院复查、投诉,并要求再次手术未果。其对蔡某某及医院处理其投诉事宜的医生王某某、为其进行CT检查的医生林某某心生怨恨,预谋报复杀人。[3]参见“连恩青故意杀人案”最高人民法院死刑复核刑事裁定书。本案便是患者自己在接受治疗后对效果不满而预谋实施的暴力伤医犯罪,犯罪发生的根源在于其自身健康状况不佳而患有疾病。

其次,该人群通常已经组建家庭,自己或配偶分娩困难以及年幼子女患病增加了医患纠纷发生的风险。例如,在“黄某某等聚众扰乱社会秩序案”中,被告人黄某某因其妻子所产胎儿死亡与医院产生纠纷,被告人黄某某等人遂决定纠集家属及同乡,通过在医院门口聚集拜祭死婴的方式向医院施加压力,医院工作人员廖某等人在清除医院门前的死婴照片及横幅时与被告人黄某某及其他同案犯发生冲突、打斗,致该院工作人员廖某等6人以及民警黄某受伤。[1]参见广东省广州市荔湾区人民法院(2017)粤0103刑初953号刑事判决书。在这类案件中,产妇的配偶往往情绪受到刺激最为严重,因而最有可能成为暴力伤医犯罪的组织者。

图1 暴力伤医犯罪行为人年龄分布

最后,该人群的父母或配偶之父母大多进入老年,其患病和死亡可能性大因而增加了医患纠纷发生的可能性。例如,在“陈某某故意伤害案”中,上诉人陈某某在其岳父经医院抢救无效死亡后,伙同死者的其他亲友到医院讨要说法,过程中陈某某手持一把木椅子砸向骨科医生王某,王某用左手去挡时骨折,构成轻伤。[2]参见湖南省永州市中级人民法院(2011)永中刑一终字第120号刑事判决书。可见,父母或者配偶之父母的患病以及治疗活动后的死亡,可能导致行为人迁怒于医务人员。

(三)行为人的受教育程度

行为人不良的学校教育与其犯罪心理的形成之间存在十分复杂的关系,既有学校教育对个体认知能力的影响等直接因素,又有学校教育对个体素质形成与发展的影响等间接因素。[3]邵晓顺:《犯罪心理内容及其分析路径探究——以罪犯教育改造为视角》,载《公安学刊(浙江警察学院学报)》2019年第4期。暴力伤医犯罪案件中行为人的受教育程度普遍较低。根据调查样本中明确记载受教育程度的行为人统计可知,受教育程度为义务教育阶段及以下的占79%,其中最为集中的为初中,占57%(详见图2)。

受教育程度较低者,由于无法充分接受学校对主流价值观的教育,而容易受社会上小群体的亚文化的影响。根据“中和理论”(Neutralization Theory),“更高的忠诚义务的吸引是中和内部控制和外部控制而使犯罪人走上实施不当行为的道路的因素之一。犯罪人声称他们的行为是符合他们所属群体的道德义务,而导致内部控制(克制犯罪行为的自身因素)和外部控制(克制犯罪行为的社会因素)归于无效。”[4]Shadd Maruna and Heith Copes, What Have We Learned From Five Decades of Neutralization Research? , Crime and Justice, Vol. 32 (2005), pp. 221-320.

图2 暴力伤医犯罪案件中行为人的受教育程度分布

如果学校教育中对于符合主流价值观的道德与法治教育无法有效得到受教育者的认同,那么便容易受到小群体亚文化的影响,走上犯罪道路。例如,在“秦某某故意伤害、吴某等寻衅滋事案”中,被告人吴某之妻到医院进行剖腹产手术时出现急性肾衰竭症状,尔后转诊治疗。产妇亲属在未经鉴定是否属于医疗事故的情况下,要求医院支付后续治疗费用。吴某和产妇亲属与医院多次协商未果。吴某为了向医院施压,纠集了秦某某等7人至医院闹事,并殴打医生和医生家属。上述被告人7人为初中学历,1人为中专学历,除1人为吴某姐夫外,其余均为吴某的朋友。需要特别关注的是,1名被告人曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年六个月,本案发生时距其刑满释放不足三年。[1]参见湖南省邵阳市中级人民法院(2011)邵中刑一初字第31号刑事判决书;湖南省武冈市人民法院(2011)武法刑初字第126号刑事判决书。从这一案件的发生可以推知,在一个文化程度较低的小群体中,如果其中有成员属于严重的“越轨者”,那么这一小群体中其他成员很容易受到其以违法犯罪的手段达到目的的思维影响,进而可能共同实施包括暴力伤医犯罪在内的违法犯罪行为。

暴力伤医犯罪与白领犯罪的受教育程度分布状况存在明显差异。例如,根据对裁判文书中有效信息的统计,2016年H市实施贪污贿赂犯罪的国家工作人员大多受过高等教育,大专及以上学历者占71.43%,初中及以下学历者仅占10.71%。[2]马路瑶:《贪污贿赂犯罪成因与预防对策的实证研究——以2016年H市66份刑事裁判文书为分析样本》,载《宜春学院学报》2017年第10期。究其原因,是因为暴力伤医犯罪属于暴力犯罪的一种,这类犯罪的实施更多的是“拼体力”而非“拼技术”“拼智力”,对行为人的受教育程度要求不高。

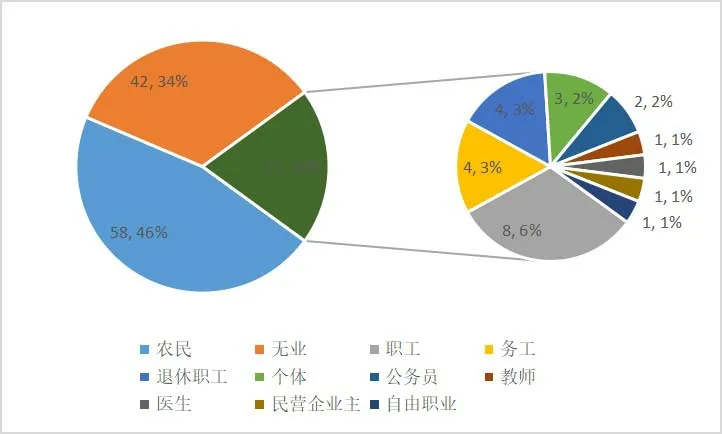

(四)行为人的职业状况

在裁判文书明确记载了职业的行为人中,占比例最大的两类是农民和无业,分别占46%和34%;各类有职业者所占比例均较小(详见图3)。因此,暴力伤医犯罪行为人绝大多数属于无固定职业者。

图3 暴力伤医犯罪行为人的职业状况分布

一方面,无固定职业者属于低收入人群,难以实质上享受高质量的社会保障。城市的交通、教育、医疗、建筑等方面的好处又强烈刺激着那些身居其中却享受不到这些好处、利益的人。[1]章友德主编:《犯罪社会学理论与转型期的犯罪问题研究》,广西师范大学出版社2008年版,第133页。这些无固定职业者显然成为了工业化、城市化发展进程中容易受到刺激的群体,在接受医疗服务要求未得到满足时容易以弱势群体自居,进而实施暴力伤医犯罪。

另一方面,无固定职业者自由支配的时间多,对传统的社会正当活动参与少,实施违法犯罪行为的时间和机会多。根据赫希(Hirschi)的“控制理论”(Control Theory),“参与”是与青少年犯罪有关的四个因素之一,卷入传统活动的人,受到职位、最后期限、工作时间、计划等的约束,很少有机会从事越轨行为。[2]张小虎:《当代中国社会结构与犯罪》,群众出版社2009年版,第392—393页。年龄处于20至29岁、受教育程度为初中及以下的无固定职业者是暴力伤医犯罪行为人中主要的群体。缺少组建家庭、学校教育和固定工作等传统活动的参与,为这一群体实施包括暴力伤医犯罪在内的违法犯罪活动增加了时间和精力。

(五)共情能力

英国临床心理学家西蒙·巴伦-科恩(Simon Baron-Cohen)指出,人之所以做出残酷行为,是因为共情回路出了故障。意图、威胁、文化约束、意识形态/信仰、早期经验、从众/服从、内群体/外群体、腐蚀性情绪、基因、神经系统状态、激素水平以及身体状态等,是可能影响共情的12个因素。[3][英]西蒙·巴伦-科恩:《恶的科学:论共情与残酷行为的起源》,高天羽译,广西师范大学出版社2018年版,第152—154页。实施犯罪行为,是行为人对被害人关闭共情而做出残酷行为的一种极端的表现形式。

在笔者收集的暴力伤医犯罪案件中,有患者亲属参与的案件占总数的60.82%,有患者参与的案件占总数的38.14%,有患者朋友参与的案件占总数的11.34%。可见,暴力伤医犯罪的行为人最主要的两类是患者亲属和患者本人。

患者亲属对于医方的共情能力有所缺失,诱因在于群体认同。人作为具有社会性的灵长类动物,生存依赖其所在群体是一种本能。在这种本能的支配下,人对于其所在群体会有一种亲近,并且同一群体内的人会相互帮助、相互保护;但是,对于所在群体以外的群体,会相对冷漠;对于侵害了所在群体利益的个体或者群体,会产生敌意。在暴力伤医犯罪案件中,患者亲属往往因为对医方的期待未被完全满足,而将医方视为侵害自己群体利益的一方,从而对医方关闭共情,甚至实施暴力伤医行为。

患者对于医方共情能力的缺失,则与其身体健康状况异常密切相关。“对于患者而言,身患疾病是一种不愉快的情绪刺激,会产生焦虑、恐惧、抑郁、孤独等情绪变化。这种心理变化来自于对于躯体症状和社会活动水平下降的不适感,对疾病转归和预后的不确定感和对医院环境与检查治疗过程的陌生感。”[1]曾诗慧、尚鹤睿:《共情视角下的医患共同决策实践困境及对策研究》,载《医学与哲学》2019年第24期。在这种情况下,患者所关注的更多的是自身的痛苦以及如何尽快痊愈而脱离痛苦;相应地,其对于包括医护人员以及医院其他工作人员在内的他人的内心、想法和知觉的关注便有所减少,甚至完全忽略。

患者亲属和患者本人对于医方共情能力的降低程度,与患者患病的严重程度均呈正相关。在笔者收集的案件中,共有59个案件的治疗方式有明确记载,其中实施手术的案件28个,已经或将要进行抢救或者在急诊科治疗的案件10个,进行分娩(不含剖腹产手术)的案件9个,仅进行药物治疗的案件8个,进行针灸治疗的案件2个,进行固定保守治疗或者康复治疗的案件2个。采取手术、抢救或急诊等治疗方式者,往往患者病情严重、情况危急且出现人身损害可能性大,而采取了这类治疗方式的案件共占79.66%。这意味着绝大多数暴力伤医案件中,患者的患病程度较重,出现人身损害的可能性大。另外,在97个暴力伤医案件中,有患者亲属而无患者本人参与实施的案件为56个,其中存在患者、新生儿或者胎儿死亡的案件为30个,占上述案件总数的53.57%,所占比重较大。

由上可知,暴力伤医犯罪往往发生于患者患有较为严重的疾病甚至出现死亡的情形之下,此时患者亲属以及患者本人对于医疗卫生机构工作人员的共情能力均较低,进而可能对其实施暴力行为。

三、暴力伤医犯罪发生的环境因素

(一)气候状况

表1 暴力伤医犯罪案件的季节分布

孟德斯鸠曾指出,在寒冷、温暖和炎热的地区,人们对快乐和痛苦的感受程度存在差异,人的情欲的强烈程度会有所不同,情欲引发各种罪恶的可能性大小不尽相同。[1][法]孟德斯鸠:《论法的精神》,申林编译,北京出版社2007年版,第87—88页。在这一论断的指引下,研究者经常会探寻气候状况与犯罪之间的关系。

由表1可知,暴力伤医犯罪案件发生数量排在前两位的月份为9月和12月;季节分布上并无显著差异,四个季节案件数量占比均处于22%至29%之间;案件数量最多的季节为秋季,但占比也仅为28.87%,相比其他季节并无明显聚集。

事实上,其他研究者的结论各不相同。有论者统计得出暴力伤医事件发生最多的三个月份分别为6月、7月和11月;从季度上来看,夏季发生的案件最多。论者认为暴力伤医事件集中于6月、7月的原因可能是天气炎热,医患双方心情容易烦躁,患方的愤怒情绪更容易被点燃。[2]梅姗姗、李政、张新庆:《228例网络媒体报道暴力伤医事件的质性数据分析》,载《中国卫生事业管理》2019年第6期。另有论者统计得出暴力伤医犯罪发生最多的三个月分别为5月、12月和11月,案发数量最多的季节为春季和秋季。该论者将原因归纳为“人们的社会活动及生活节律随气候的冷暖而不同”。[3]史忍:《当前我国暴力伤医犯罪问题研究》,中国人民公安大学2019年硕士学位论文。

由上对比可知,即使气候的冷暖会对人的情绪产生一定影响,但是这种情绪变化对于行为人是否会实施暴力伤医犯罪并没有决定性作用。因此,有论者提出的在暴力伤医高发月份加强安保力量和保护措施的防控对策,缺乏全面客观的现实依据,容易出现偏差而不当地降低警惕。

我国南北跨度大,温度差异明显。此类案件并不存在自温度低的地区到温度高的地区递增的趋势。这进一步印证了温度对于案件发生的影响不明显。

(二)医疗技术和社会经济发展状况

“随着科学技术的发展,中国不可避免地卷入全球化浪潮中,与新技术和新制度相伴而生的新型风险必然会对中国产生影响;与此同时,在尚未完成工业化和城市化、尚未真正进入福利国家时代的中国,传统的农业社会和工业社会中的风险仍然存在,并与新型风险交织在一起形成更加复杂的风险图景。”[4]叶良芳、马路瑶:《风险社会视阈下刑事立法的价值选择和目标定位》,载黄河、葛迪主编:《现代社会与犯罪治理——中国犯罪学学会年会论文集(2019年)》,中国检察出版社2019年版,第205页。暴力伤医案件发生较为集中的地区,属于我国人口密集、发展水平较高的中部地区和东部地区,这些地区面临着多重社会风险并存的复杂状况。

医学科学的发展大大提高了人类治疗疾病的能力,各种高精尖仪器的广泛使用更是提高了医务人员判断疾病的准确性,这在一定程度上提高了人们对于治疗效果的期待值,但是大量尚未攻克的医学难题的存在和患者个体差异等,导致治疗效果的不确定性始终是医疗服务的一个重要特征。[5]唐义红、罗刚主编:《医患伦理与医患纠纷法律防控研究》,中国政法大学出版社2017年版,第140页。有学者指出,在市场经济条件下,虽然医疗行业作为非营利的社会公益事业不能以经济利益为目的,但是病人接受医疗服务时必须付费,而且医疗费用的支出直接与患者个人利益相关,这意味着经济利益是连结医患关系的纽带,使得医患关系表现为一种特殊的消费服务关系。[6]邱杰:《医患关系的三种表现形式》,载《医学与哲学(人文社会医学版)》2009年第1期。尽管能否将医患关系作为消费关系看待存在伦理上的争议,但是在市场经济的指挥棒下,付出了金钱的患方会将自己视为消费者。如果患方的要求没有得到医方的满足,患方会产生维权意识,甚至可能会选择以暴力伤医等极端的方式维权。

此外,我国社会转型时期存在贫富差距大的问题,在经济发达地区,医疗服务所需费用可能会超出该地区收入较低者的承受能力,如果治疗效果或者医务人员提供医疗服务时的态度不能达到患方的预期,更容易引发患方的极端反应。相比之下,在欠发达地区,上述风险存在的可能性较小,因而发生暴力伤医犯罪的可能性会降低。

(三)医患之间缺乏有效沟通导致的信任缺失

暴力伤医犯罪发生的一个前置性条件是患方认为医方应当对其诊疗护理活动后发生的人身损害结果承担责任。从患方的暴力伤医行为中可以看出,其要求医方承受的既包括“以眼还眼,以牙还牙”式的私力救济,也包括高额赔偿。

表2 不同犯罪诱因下暴力伤医犯罪的伤害程度分布

笔者对犯罪诱因记载明确的80个案件的被害人伤害程度进行了统计(如有多个被害人,以伤害程度最严重者计)。

由表2可知,对治疗效果或措施不满,对医疗卫生机构工作人员治疗或服务时的态度不满,以及为向医方索偿施压或索偿未果,是暴力伤医犯罪的三类犯罪诱因。前两类诱因所反映的是患方对于诊疗护理活动的不信任,暴力行为的对象主要是对患者直接提供诊疗或护理服务的医生或护士。患方实施暴力行为的动机是报复或发泄愤怒,所追求的是让对方受到身体伤害,造成被害人轻伤、重伤和死亡等较为严重伤害的案件占比较大。最后一类诱因所反映的则是患者对医方处理医患纠纷的不信任,患方在人身损害结果出现时希望得到医方的赔偿或者得到超过医方承诺数额的赔偿,对医疗卫生机构工作人员实施暴力行为或者以暴力相威胁的行为,多数情况下只是一种施压的手段,因此无人受伤、未达轻微伤和造成轻微伤的案件所占比例较大。可见,暴力伤医犯罪发生的各种诱因都是患方对医方信任缺失的反映,而医患关系不同阶段的不信任对于暴力行为造成后果的严重程度存在重要影响。

事实上,只有当患方与医方就医方是否对于患者人身损害结果的出现存在过错、医方是否应当承担责任等问题的认识存在差异时,才可能出现医患纠纷甚至暴力伤医犯罪。这种认识差异的根源,在于医患双方信息的不对称。医生和护士经过学校中医学或护理基础知识的学习、临床诊疗或护理活动经验的积累以及科学研究,针对特定疾病的专业知识相比患者具有天然的优势。处于信息弱势地位的患者在出现人身损害结果时,往往难以对原因作出正确判断。如果医方的判断与之不一致,患方则会对医方产生不信任。如果在医患关系处理过程中难以建立双方的充分有效沟通,由信息不对称所导致的不信任将难以消除。

医患之间充分有效沟通的缺乏,一个重要原因是暴力伤医犯罪多发的医疗卫生机构面临着过大的诊疗压力,医护人员投入到每个患者身上的时间和精力有限。据笔者统计,暴力伤医犯罪案件中,发生在三级医院和二级医院的占医疗卫生机构名称明确记载的案件的78.26%。近年来,三级医院和二级医院无论从诊疗人次的绝对量还是所占比例上来说,均处于上升趋势。从2013年至2017年,三级医院和二级医院的诊疗人次(单位:万人次)分别为232991.0、254513.0、266997.7、284451.3和299427.6,在各类医疗卫生机构诊疗人次中所占比例分别为31.86%、33.48%、34.70%、35.86%和36.59%。[1]张学高总编:《中国卫生健康统计年鉴(2018年卷)》,中国协和医科大学出版社2018年版,第119、124页。可见,等级高、医疗水平高的医疗卫生机构面临着越来越大的诊疗压力,医护人员能够在每个患者身上投入的时间和精力逐渐缩减,与患者及其家属进行充分沟通的可能性便逐渐减小,容易导致患者对医方信任的降低。

四、暴力伤医犯罪发生的情境因素

情境或机会是所有犯罪行为的基本条件,虽然仅有机会并不一定能够导致犯罪的发生,但是如果没有犯罪的条件或者机会,即使是有可能犯罪的人,也不至于真正实施犯罪。[2]黎宏:《情境犯罪学与预防刑法观》,载《法学评论》2018年第6期。法律、犯罪人、目标、场所是犯罪的四维特征,因而目标和场所等情境因素在犯罪学研究中被看作与犯罪人具有同等重要的地位。[3]郝宏奎:《评英国犯罪预防的理论、政策与实践(二)》,载《公安大学学报》1997年第6期。

(一)犯罪目标具有易被害性

1.为患者提供医疗服务的工作人员

暴力伤医犯罪的第一类犯罪目标是直接为患者提供医疗服务的工作人员,包括主治医生、值班医生以及为患者输液、护理的护士等。

首先,这类被害人的医疗行为直接作用于患者身体,导致患方容易将不良后果归因于这类被害人。这类被害人直接为患者提供医疗服务,当其治疗的效果无法让患者满意甚至出现人身损害后果时,无论其在医疗活动中是否违反医疗卫生管理法规和诊疗护理规范、常规,主观上是否存在过失,医疗过失行为与人身损害后果之间是否存在因果关系,患者及其亲属、朋友都容易将对医疗服务效果的不满迁怒于为其直接提供医疗服务的医生、护士。

其次,由于医疗服务的面对面特性,在这类被害人为患者提供医疗服务时,这类被害人与患方在物理空间上距离较小,且通常处于无防备的状态。

再次,这类被害人具有医学或者护理、助产专业学习背景,在医护职业伦理和法律基础方面以课程学习等方式,具备从事医疗服务行业所需要的伦理和法律素养。然而,这更多的是正面强化医护人员的责任意识和守法意识,对于医护人员在面对暴力伤医犯罪等突发状况时的自我保护教育则有所欠缺。

最后,也有部分针对医护人员实施暴力犯罪的诱因是医护人员在提供医疗服务时存在不当言行。例如,在“王某某故意杀人案”中,被告人王某某在家中吸食毒品后感觉难受,遂到医院就诊,因该医院无法处理此种病例,值班医生徐某某、护士冯某某拨打120救护车电话前来接治。期间,被告人认为冯某某工作态度怠慢,便进入治疗室,持尖刀朝冯某某的胸部、腹部、背部、四肢等部位猛刺致其死亡。被告人在供述和辩解中提到,该护士曾说,是120车慢了,不关她事。[1]参见海南省高级人民法院(2013)琼刑一终字第64号刑事裁定书。在医疗服务过程中,医患双方存在信息不对称,医护人员如果态度傲慢、缺乏耐心、怠于沟通,容易引发患方的不满情绪,进而可能导致患方实施极端的暴力伤医犯罪。

2.负责处理医患纠纷和宣布诊疗结果的管理人员

暴力伤医犯罪的第二类犯罪目标是医疗卫生机构中负责处理医患纠纷和宣布诊疗结果的管理人员,包括院长、副院长、医务科或医患沟通办工作人员、科室负责人等。根据《医疗事故处理条例》第13条的规定,当医疗活动中发生或者发现医疗事故、可能引起医疗事故的医疗过失行为或者发生医疗事故争议时,负责在不同环节进行处置的是科室负责人、本医疗卫生机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员以及本医疗卫生机构的负责人,因而这类被害人在发生医患纠纷时需要与患方直接接触。上述与参与医患纠纷处理的医疗卫生机构工作人员所面临的被暴力伤害的风险比直接提供医疗服务的医护人员更大,因为前者的职责所在便是处理医患纠纷。

3.劝阻患方实施暴力伤医行为或者进行“医闹”的工作人员

暴力伤医犯罪的第三类犯罪目标是医疗卫生机构中劝阻患方实施暴力伤医行为或者进行“医闹”的工作人员,既包括医疗卫生机构的保安,也包括医务人员,还包括护工、临时工、水电工、司机、收费室工作人员等其他工作人员。上述人员中,保安依据《保安服务管理条例》负有安全防范的职责,有职责保障医疗卫生机构中工作人员的人身安全、医疗卫生机构的财产安全以及正常的就医秩序,因而其在履行职责时容易遭受患方的人身攻击。医疗卫生机构中的其他工作人员也负有一定的工作职责,当患方在医疗卫生机构中实施暴力行为对其正常工作产生妨碍时,其劝阻患方的可能性较大,易受到患方的人身攻击。非直接向患者提供医疗服务和与患者处理医患纠纷的医务人员对患方的暴力行为进行劝阻,是一种见义勇为的表现。当上述医务人员具有高度的道德责任感而对患方进行劝阻时,同样可能成为患方暴力袭击的对象。

(二)犯罪场所的安全防范水平低

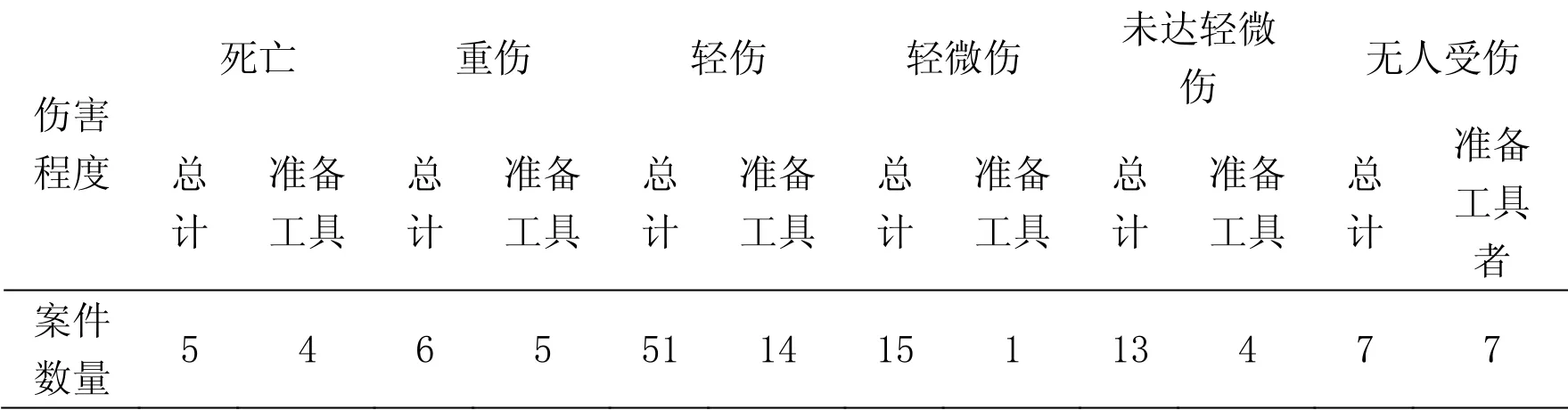

表3 暴力伤医犯罪案件中用以实施暴力的犯罪工具准备状况分布

木棒 1 汽油 5 酒精瓶 1 易燃物 9 9.28% 液化气罐 3 电击器 1 其他 2 2.06% 水枪 1

由表3可知,行为人准备了对医护人员及其他工作人员实施暴力犯罪工具的案件,在暴力伤医犯罪案件中占比超过三分之一,一个案件中行为人所准备的犯罪工具可能不止一种,以能够造成被害人机械性损伤的金属锐器和钝器为主,易燃液体和气体亦占有一定比例。

表4 被害人受伤害程度与行为人是否事先准备工具之间的联系

在事先准备了犯罪工具的案件中,被害人所受伤害的严重程度远高于未事先准备犯罪工具的案件。从表4可以发现,造成被害人死亡和重伤的案件中,绝大多数行为人事先准备了犯罪工具。行为人事先准备了犯罪工具但无人受伤的案件,有6例属于行为人在医疗卫生机构中点燃或者试图点燃易燃液体或气体,虽未造成人员伤亡,但对医护人员和其他工作人员造成了较大的恐惧;有1例属于作为患者的行为人携带犯罪工具长期滋扰接诊医生及其亲属,以实施暴力相威胁,对接诊医生及其亲属的生活、工作造成严重危害。可见,如果行为人事先有预谋且准备了犯罪工具,对医护人员及其他工作人员造成的身体伤害、心理伤害可能更为严重,由于一时激愤而实施的肢体暴力可能造成的伤害程度则相对较低。

五、暴力伤医犯罪的防控对策

(一)加强法治教育,减少犯罪动机

犯罪是人行为异化的一种表现,因此犯罪人中心主义理论主张犯罪控制的重点在于对人的规训。[1]郑海、李国华:《贪污犯罪与受贿犯罪的犯罪学特征——基于300例案件的实证考察》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2015年第6期。对于暴力伤医犯罪的防控而言,加强对人的教育以减少潜在的犯罪人是具有“治本”功能的措施,而不至于以犯罪转移的方式分流某一区域的同类犯罪。除了进一步强化基础教育的普及,并在教育过程中重视道德教育、法治教育和心理教育之外,还应当通过多种方式强化对于解决医患纠纷的合法途径和暴力伤医行为法律后果的宣传教育。

对于医患纠纷的解决而言,在实体上和程序上并非无法可依,而是有《中华人民共和国侵权责任法》《医疗事故处理条例》《医疗事故技术鉴定暂行办法》等法律、法规和部门规章作为依据。对于暴力伤医行为的法律后果,既有《中华人民共和国刑法》所规定的刑罚处罚,也有《中华人民共和国治安管理处罚法》所规定的行政处罚,还有国家发改委等28部门于2018年联合签署的《关于对严重危害正常医疗秩序的失信行为责任人实施联合惩戒合作备忘录》中所规定的16项跨部门联合惩戒措施等。如果只有立法而缺乏法制宣传教育,那么法所起的行为规范作用将大打折扣。

因此,应当针对不同群体接收信息的特点,综合利用微信、微博等新媒体平台,电视、广播、报纸等传统传媒平台,以及村委会、居委会、医疗卫生机构等处宣传栏,对这些法律规定以通俗易懂的方式进行宣传教育。同时,应当对大众传媒报道暴力伤医案件的方式进行正确引导,尽量客观地描述案件发生的经过,避免夸张的措辞和偏激的立场。

(二)推进医药卫生体制改革,从根源处化解医患矛盾

利益是医患双方争夺的焦点,更是医患冲突甚至是更为极端的暴力伤医犯罪的直接动力。[1]刘振华:《“医闹”事件的反思与防控机制重构》,载《广西社会科学》2015年第6期。医患双方产生利益冲突的体制根源,便是“看病难”“看病贵”和解决纠纷成本高。推进基本医疗服务实行分级诊疗制度可有效化解“看病难”问题。

当前医疗资源分配体制导致了绝大多数医疗资源集中在大医院,而基层医疗卫生机构门庭冷落。增加对基层医疗卫生机构的财政投入力度,充实基层医疗卫生机构中全科医生的力量,分流等级较高的医疗卫生机构中就诊的轻症患者,可以有效减轻大医院的诊疗负担,从而增加投入到每位重症患者上的时间和精力,使重病患者能够及时得到有效的诊疗,有利于提升治疗效果和医患沟通效果,进而化解医患矛盾,降低暴力伤医犯罪发生的可能性。“看病贵”问题在贫富差距大、人口密集的地区极易激化医患矛盾。增加政府在城乡居民基本医疗保险和大病保险中的财政投入,鼓励城乡居民购买相关商业保险,可以降低城乡居民接受医疗服务、购买药品的成本,进而降低患者及其家庭因病致贫、因病返贫的可能性,从而化解医患矛盾和减少暴力伤医犯罪。

优化解决医患纠纷的合法途径,则有利于引导患方自觉选择通过合法途径维护自身权益,而不再选择以暴力伤医或者以实施暴力相威胁等极端方式向医方施加压力的维权方式。根据《医疗事故处理条例》第34条的规定,经医疗事故技术鉴定不属于医疗事故的,鉴定费用由提出医疗事故处理申请的一方支付。这一规定的合理性有待商榷。医患双方信息不对称,因而患方申请启动医疗事故技术鉴定时,对于最终结果的预见能力相较医方而言显然更低。如果最终经鉴定不属于医疗事故,患方不仅无法得到赔偿还需承担鉴定费用,那么患方显然不愿承担未知的风险。患方已经因为患者的人身损害而承受了精神痛苦,又因为在医疗事故技术鉴定中承担更大的经济风险,医患矛盾极可能被激化。将鉴定费用纳入由城乡居民医疗保险报销的内容,或者由财政出资设立专门的医疗事故技术鉴定基金,以承担那些经过鉴定不属于医疗事故情况下的鉴定费用,都是可供选择的优化路径。

(三)提高医疗卫生机构工作人员的自我保护意识和能力,降低自身被害性

医疗卫生机构中的医务人员自我保护意识和能力的提高,可从以下两方面入手:

一方面,医务人员应当提高对于患者的共情能力,促进良性医患关系的形成。患者在感受到医生的情感共情时,情绪会趋于平和,减少对医生潜在的害怕、敌意与行为冲动,进而可以避免医患之间因存在情绪差异而发生的冲突。[2]曾诗慧、尚鹤睿:《共情视角下的医患共同决策实践困境及对策研究》,载《医学与哲学》2019年第24期。当医务人员能够理解患者因疾病而产生的负面情绪,并通过语言、说话语气、眼神、面部表情、肢体动作等向患者及其亲朋表达这种理解时,医患之间的因信息不对称产生的沟通障碍、情绪对立会被有效消除,从而降低患方实施暴力伤医犯罪的可能性。

另一方面,医务人员也要提高医疗风险意识和安全防范意识,学习具有实用性的自我保护方法和技巧,提高应对暴力的能力,并在面对暴力威胁时提前采取措施。医务人员自我保护能力的提高,可依靠学校教育阶段相关课程的开设以及在医疗卫生机构中定期开展培训和演习。

医疗卫生机构中的保安自我保护意识和能力的提高,亦有多种途径。加强对医疗卫生机构中保安的岗位技能培训,对于降低保安在这类案件中的被害性具有积极作用。医疗卫生机构可以组织研究典型案例中保安受到伤害或者成功避免伤害的原因,并对新入职的保安进行防卫技能的培训。同时,医疗卫生机构还可以邀请民警、消防员等对保安进行专项培训,提高保安应对暴力袭击以及患方在医疗卫生机构内放火、爆炸等突发事件的能力,保护医疗卫生机构中医务人员人身安全以及医疗卫生机构的财产和秩序安全的同时,避免自身受到伤害。

(四)加大医疗卫生机构安全防范力度,减少暴力伤医犯罪可能性

医疗卫生机构做好危机应变计划和安全防护措施,对于减少暴力伤医犯罪具有重要意义。“防卫空间理论”可以为解决这一问题提供思路。美国犯罪学家和行为建筑学家奥斯卡·纽曼(Oscar Newman)提出了两种减少犯罪机会的环境设计,一是“信道设计”,即通过设计栅栏屏障、加强过道守卫、增加门锁等防止未经允许的人进入某建筑物或者区域;二是“观察监视系统控制”,即通过配置现代的观察监视系统,将闯入者和潜在的犯罪人置于监视之下。[1]刘广三、李艳霞:《犯罪预防的新思路:利用环境设计预防犯罪——奥斯卡·纽曼的“防卫空间理论”述评》,载赵秉志主编:《刑法论丛》(第14卷),法律出版社2008年版,第432-455页。

一方面,医疗卫生机构可以逐步推广“安检”。当前医疗卫生机构的安全防范措施并不足以防止患方携带锐器、钝器、易燃物等犯罪工具进入,从而为暴力伤医犯罪的发生埋下安全隐患。南宁市第二人民医院“先安检,后看病”的措施值得借鉴。该医院在人流量较大的正大门竖起二道安检门和必备的金属探测仪,全面仔细地进行安全检测;同时,针对急诊科设置了绿色通道。[2]陆玉金:《南宁二医院:先安检 后看病——率先设置安检通道系统》,来源:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/gzdt/gs/2020/0 110/67558.html,2020年3月1日访问。这样的安检措施,既考虑到防止患方进入医疗卫生机构时携带可能伤害他人的犯罪工具,以减少暴力犯罪的发生,又考虑到急诊抢救具有紧迫性的特殊情况,是一种较好体现利益平衡的暴力伤医犯罪防控措施。目前,我国在机场、火车站、地铁站、审判法庭、博物馆等入口处设置安检,这些场所中安检措施的技术和操作经验可以为医疗卫生机构提供参考。

另一方面,可以通过在诊室、病房、医生办公室、护士站、医务科、院长办公室等暴力伤医犯罪高发场所设置“一键报警”装置和安装摄像头,加强监控。“一键报警”装置能够使医务人员及时向医疗卫生机构安保部门和公安机关传递报警信息,有利于保安和民警在第一时间赶赴现场对其进行营救。摄像头的安装则能够使安保部门主动发现暴力伤医犯罪的可疑现象,并固定证据。同时,应当以张贴警示海报等明显的方式向患方提示上述装置的存在,使潜在的犯罪人意识到被抓获、被判刑的可能性较大,从而起到震慑作用,减少犯罪冲动。

六、结论

暴力伤医犯罪的发生,与行为人的性别、年龄、受教育程度、职业、共情能力等因素息息相关,也与医疗技术和社会经济发展状况、医患之间缺乏有效沟通导致的信任缺失等社会环境因素密不可分,不过气候状况这一自然环境因素的影响则较小。作为犯罪目标的医疗卫生机构工作人员所具有的易被害性、作为犯罪场所的医疗卫生机构的安全防范力度低,则是暴力伤医犯罪发生的情境因素。

因此,防控暴力伤医犯罪应当从多方面着手。加强教育是最根本性措施,通过普及基础教育、强化道德与法治教育和心理健康教育,以及加强暴力伤医法律后果的宣传教育,可以减少潜在犯罪人的犯罪动机。

同时,推进医药卫生体制改革,以推进基本医疗服务实行分级诊疗制度的方式解决“看病难”问题,以财政支持和商业保险等方式解决“看病贵”问题,并不断优化解决医患纠纷的合法途径,是化解医患矛盾的有力措施。

以上从源头上减少暴力伤医犯罪的社会政策,往往难以立竿见影,需要配合情境预防措施来防控暴力伤医犯罪。医疗卫生机构工作人员应提高自我保护意识和能力,降低自身被害性。医疗卫生机构可以通过推广“安检”、设置“一键报警”装置和在高危地点安装摄像头,降低患方在医疗卫生机构中实施暴力伤医犯罪的可能性。