生命的超然与洒脱

——论朱英诞诗歌中的生命意识

2020-06-09包晓涵

□ 包晓涵

诗人朱英诞的生命与他诗歌的生命是浑然一体的,在其创作的3000余首现代诗中无不洋溢着诗人鲜活的生命意识。诗人朱英诞将精神情趣融于诗,又通过诗歌升华内心关于生命的感悟。解读朱英诞潜藏在诗歌背后的生命意识,是获取诗人独特生命体验的捷径,更是一场具有自省意味的审美活动。

一

对于“生命意识”这一概念,虽已有不少相关研究与论述,如叔本华所说的“生存意志”,柏格森提到的“生命冲动”“意识绵延”,弗洛伊德所说的“本能冲动”“潜意识”,萨特提出的“自我意识”等等,但他们所关注的,主要是人类的无意识现象及生命存在本身,而非特定概念内涵的“生命意识”。在我国学术界,对于“生命意识”的看法也不尽相同。朱志荣在《中国审美意识通史·史前卷》中这样定义中国审美意识史中的生命意识:“生命意识主要是指主体在审美活动和艺术创造的具体情境中,对物象、事象和背景的拟人和象生等方式加以体验和表达中的生命意味,它以物态人情化、人情物态化的审美思维方式,自发或自觉地体现了对感性生命乃至精神生命及其贯通的礼赞。”①杨守森在《生命意识与文艺创作》中有类似的观点:“具有了意识活动能力的人类,对自我生命存在的感知与体悟,以及在此基础上产生的对人的生命意义的关切与探寻,具体体现为生命体验、生命思考、生命策略与生命关爱等等。从性质上看,又可分为原初生命意识与文化生命意识两个层级。”如果以依循以上两种对生命意识的阐述为出发点,那么,我们在接受文学作品时不仅可以体验到不同创作者的生命表达,还可以从中获得独特的审美思维方式,丰富个体对生命的思考,乃至与创作者的生命世界相通。由此,研究文学作品中的生命意识便被赋予了特定的审美意蕴和艺术价值。

正如尼采在《悲剧的诞生》中认为,“艺术是生命的最高使命和生命本来的形而上活动”,受人喜爱的艺术作品中往往涌动着鲜活自然的生命色彩,创作者凝注于其中的生命意识的性质与内涵又影响了作品本身的境界层次。在阅读《朱英诞集 现代诗卷》的过程中,笔者常常感受到诗歌背后潜藏的诗人那超然洒脱的生命意识。朱英诞的诗歌空间是巨大的,小到对“尘埃”的书写,大到对宏大宇宙的描摹;朱英诞的诗歌时间是绵长的,既有静止的“一瞬”,也有四季的变幻。如此描绘时空的变化,诗人能够更加有效地诉说生命体验、探知生命的意义。阅读朱英诞的诗,我们可以体味到诗人隐秘于其中的生死观、宇宙观,理解诗人烛照自然的生命态度。诗人通过观照生命活动、记录生命体验表达着对生命的热切与关爱;对“孤独”的阐释更是诗人在诗歌语言中洞察生命本质、书写生命策略的证明。朱英诞无疑是一位将生命力倾注于诗歌的诗人。他在《一场小喜剧》中这样写道:“诗实在是相较最有韧性的一个生活的法门。我未免有童心的珍重。不过诗是精神生活,把真实生活变化为更真实的生活,如果现代都市文明里不复有淳朴的善良存在,那么,至少我愿意诗是我的乡下。”②这位将诗歌视为自己的精神故乡,并把自己最真实的精神世界寄托于诗的诗人,他不仅有着诗人的纯粹,而且对诗歌创作表现出了足够的坦诚。如果要证明这一点,读者可以轻而易举地在他的作品中找到证据。例如他在《〈冬叶集〉序(卢沟桥事变后)》中说:“我曾引蔼理斯的《断言》(Affimation)里所说的‘生活始终是种艺术,是种每个人都要学而谁也不能教的艺术’这句话来告诫自己,不过‘生活’一词要缩小到‘诗’罢了。”③从某种意义上来看,诗歌就是诗人朱英诞生活的缩影,无论是诗人情绪上的一颦一笑、心理上的喜怒忧惧,还是诗人思想中的明暗交错、意识中的轻重不一,统统融汇到他的诗歌里了。朱诗中闪现着他灵动的生命底蕴,一位将生活视为艺术、将生命体验交付于诗的诗人,我们不得不承认其诗歌中蕴藏的生命意识是饱满鲜活的,因而朱诗中洋溢着的生命力也是真实而有力量的。下面,笔者将从朱英诞诗歌中的生死观和诗人对生命活动的观照、对生命世界的书写这两大角度来解析朱英诞诗歌中的生命意识。

二

说起生死观,朱英诞对生命的态度与他对死亡的认知息息相关。在《泠泠七弦(遗嘱试作)》这篇散文中,朱英诞有这样一段自注:“生命的否定,实质上已包含在生命本身之中;死也是生命的重要因素,一切事物都在其自身的存在中间又包含着否定它们自身存在的因素。——这是常识,但也就足够了。”⑤朱英诞认为死亡是生命的一部分,死亡既包含于生命中,又呈现出与生命对立的形态,生与死,不过是同一事物的两个方面而已。诗人是不惧怕死亡的,他认为死亡不过是“生”的另一种呈现。“啊,你正在安眠,/他们说那叫作死”,“但是你只管做梦吧,(因为你正在安眠)”,在《墓志铭——为小妹勤子作》⑥这首诗里,诗人反复提到“安眠”“做梦”;“但是须经过多少迷惘的路程/我才能和你们共享幸福的梦/带着梦意我去和风相语”,在《死之恋歌——致夭亡的兄姊弟妹》中,也提到了“梦”和“梦意”。这表明,在诗人眼里,死亡不过如睡去那般平常,而且死亡不仅是简单的睡去,更是一种“安眠”。“我终于是一个主角似的/落在一出没有死的悲剧里”,在这首《死之恋歌》里,未亡者反而成了生命这出悲剧的主角,只能孤独地活着。诗里的“我”不仅不惧怕死亡,甚至认为可以通过死亡获得安眠般的安逸,一种向死而生的冲动感便在诗篇中萦绕起来了。在与死亡相关的诗篇中,诗人多次提到的“坟冢”也值得关注。“我设想/我是一片干净土/我将是一座坟墓”,“而我就是坟/等待着一颗星”,这是《茔地》的开头。坟墓作为亡者的归宿,而诗人认为坟墓的土是干净的,那么死亡也是纯洁的。“我”是一座坟墓,因为“我”最终的归宿不过是“一座坟墓”而已,死亡是每个人终将面对的。但是死亡并不可怕,因为“我”等待着一颗星,即使坟茔孤单地立在黑夜里,也有星光做伴相陪。阅读这几首诗,我们大概能从“梦”“安眠”“坟”这几个关键词中对诗人的死亡观窥之一二。朱英诞面对死亡的无畏坦然让人敬佩,同时也令人疑惑。实际上,朱诗中面对死亡的洒脱感与佛禅中“五蕴皆空”的思想有相通之处。朱英诞深受佛教文化的影响,他在《序(〈紫竹林〉)》中说:“使我心眼开张的实是佛典。我还记得我是十三四岁时,最初接触佛典是作为文学课程来读的,念到‘净土浮华’真如踏上了一个新的天地,和现实里春天踏青时,在桃花、杨柳、碧水、黄土间的风光大不一样,虽然那也是东方古国的事物,却反是‘意新理惬’,读之便如着了魔的一般!”⑦朱英诞虽没有系统研究过佛禅思想,但他在诗歌中表现的生死观都受到了佛教文化潜移默化的影响。例如在《墓园》这首诗里,“道旁的小园再不会遗忘/在乡野的大道上/墓上的花微笑/一个人没有伴侣的好”,不论是孤独地活着还是安逸地死亡,诗人了解了死亡后的孤寂和被遗忘,但他没有立马袒露出悲伤的情绪,转念一想,既有自然相伴,倒也不觉得孤寂了。诗中的“道旁小园”“乡野大道”等意象构成的诗歌环境不仅达到了佛禅中闲适自然的意味,还体现了诗人心底影影绰绰的隐逸情怀。“墓上的花微笑/一个人没有伴侣的好”,不难体味到诗人内心的“寂寞人外”之感。“死亡是美丽的高度位置,坟墓是闲情的点缀”,在《月光》这首诗中,诗人甚至将“死亡”与“美丽”媲美,并将“死亡的美丽”置于“高度的位置”,将象征死亡的“坟墓”和“闲情”相较。与其说这是诗人面对死亡的豁达,不如将其视为诗人心中“净土浮华、色空相即”的审美倾向,我们甚至还能感受到诗人将“死亡”视为“隐逸的归宿”的潜在心理。

在佛禅文化和隐逸思想的影响下,朱英诞面对死亡的态度是无畏洒脱的,他甚至赞美“死亡”所带来的美感。在这种死亡观的引导下,我们或许会以为诗人对待生命是厌弃的,有意思的是,朱诗中体现的生命观与其洒脱的死亡观有着相悖的趋势,这恰好与诗人所提到的“生命的否定,实质上已包含在生命本身之中”的观点相呼应了。

“春天的狂风/自海心涌起/千花百草虽柔弱/却有力的/走上有生之涯/风声有如呜咽/也夹着小鸟鸣悠悠/偶然也有蟋蟀/温习着一曲金风/你听海盗们/如今是渔人了/我曾经问你们买过/两瓶天上的颜色/完成了一个爱情”。在《生命》这首诗里,柔弱的千花百草面对狂风,却“有力的”走上了“生之涯”,呜咽的风声里夹着小鸟的鸣叫。春天是富有生机的,不论是花草还是小鸟,再微小的生命都渴望活着,追求着“生的希望”。然而春寒料峭,一切生命体都得接收大自然残酷的考验。诗人肯定了生命力量的强大,可那又如何呢?强壮如海盗,也敌不过时间的流逝,变成了渔夫。诗人认为,再强大的生命力也经受不住时间的摧残。尽管时间不断地摧毁生命,但人世间的“爱情”,又是“生命萌芽”的初始。《生命》这首诗勾勒出诗人完整的生命观,既有诗人对顽强生命力的赞赏、对时光流逝的叹息,但同时,诗人对生生不息的生命是怀有希望的,因而又获得了些许安慰。总体而言,诗人对生命充满了希望,欣赏着生命之美,但诗人对时光的流逝也有着清醒的认识。

诗人将生命观蕴藏在自然界中的一花、一草、一人、一物中,从生命本体出发,调动主观情感去真实感受客观世界的生命体,肯定了生命的价值。诗人曾在《诗满楼集·对客》诗后自注:“予向有三自三生杂说,三自者,自然,自我,自由;三生者,生存,生活,生命。”正如我们在朱诗中感受到的那样,诗人将或悲或喜的现实生活投射到诗歌世界里,把真实的自我意识沉浸其中,创造着完整鲜活的精神世界,诉说着生命的多重体验。

诗人的宇宙观也是生命观的一个侧面。“鸟儿语默无常/增强了静意/我爱这一盏雪后的青灯/赞颂它是宇宙的雏形/瓶花得之于九月的寒郊/献给你一束美梦/点缀你的宇宙/黄昏温柔地来临。”在这首《宇宙》中,诗人一下子便将宏大无边的宇宙拉近了,一盏雪后的青灯就是宇宙的雏形。温柔的黄昏、鸟儿的静默、寒郊的花朵皆是凡常生活中的点缀,而生活在宇宙里的生命个体,每时每刻都接受着时光的洗礼。这种活在当下的超然,视宇宙中渺小生命个体为自我主宰的思想,流露了诗中的禅思意趣。诗人不惧宇宙的宏大无边,反而将目光锁定到身边的一事一物上,在这种小与大、近与远、动与静的对比中,在“青灯相伴,瓶花相佐,做一场美梦,等待黄昏温柔地到来”的诗意里,彰显了“一灯一世界”的禅意。诗中的“花、鸟、青灯、黄昏”皆表现出物我交融的生命之感,呈现出一种“触目之处皆有禅意”的趣味。

古今中外,思考生命与生命本身相互依偎,人类对于生命的思考从未停歇。面对生命,有顺其自然的“知其不可奈何而安之若命”;有如法国哲学家蒙田视死亡“是宇宙系统的组成部分,是生命世界的组成部分”的观点;也有“天行健,君子以自强不息”这般奋进不屈的生命观。不同的生死观背后有着相异的价值选择和美学趣味。朱英诞面对死亡淡然洒脱,面对生命他又乐观豁达,表面上看,朱英诞的生死观呈现出相悖的矛盾感,然而当我们通过诗句洞察诗人隐秘的思想后就会发现,这种面对死亡的坦然不惧、面对生命的恬淡乐观,正是源于植根在诗人心中的禅宗意蕴。当然,在诗人隐逸情怀的影响下,诗人的生死观并未单纯地被抹上禅意的色彩,由于人生观念的转变,朱英诞由积极入世转而追求隐逸。因而,朱英诞的大部分诗歌中都流淌着隐逸情怀和佛禅思想的血液,在这种独特的创作性格下,诗人的生死观便在亦禅亦俗的诗句中鲜活了起来。朱诗中时常包含了诗人对世俗的隐忧和伤感,在这种情感出现后,又转而逐渐走向隐逸思想下的闲适与坦然,诗人便在这恬淡平易的诗句中诉说着他超然洒脱的生死观。

三

朱英诞诗歌中的生命意识还表现在对生命世界的书写和对生命活动的观照的层面上。

拥有了理性思维能力的人类,既知死亡是生命最终的必然结局,也就明白缘此而生的慨叹、悲伤、惊恐之类,都于事无补;以某种姿态面对生命,以某种方式生活于世,才是人生应有的选择。朱英诞的诗歌中对生命世界的书写,实际上是对个体生命策略的摸索和思考。

首先,朱英诞对生命世界的书写集中表现在诗人在诗歌中对花、草、虫、鱼、鸟、树等丰富的生物意象的描写,同时,诗人也对春夏秋冬、风、云、月、光、天空等非生物意象进行了细腻的描绘。在烛照自然、描写山水的过程中,朱英诞往往遗忘了世俗凡尘的烦恼,自然中的万物成了他生命的一部分。通过自然界中的各种意象来解锁生命存在的方式,是诗人作为人本身与自然相互交融的途径。

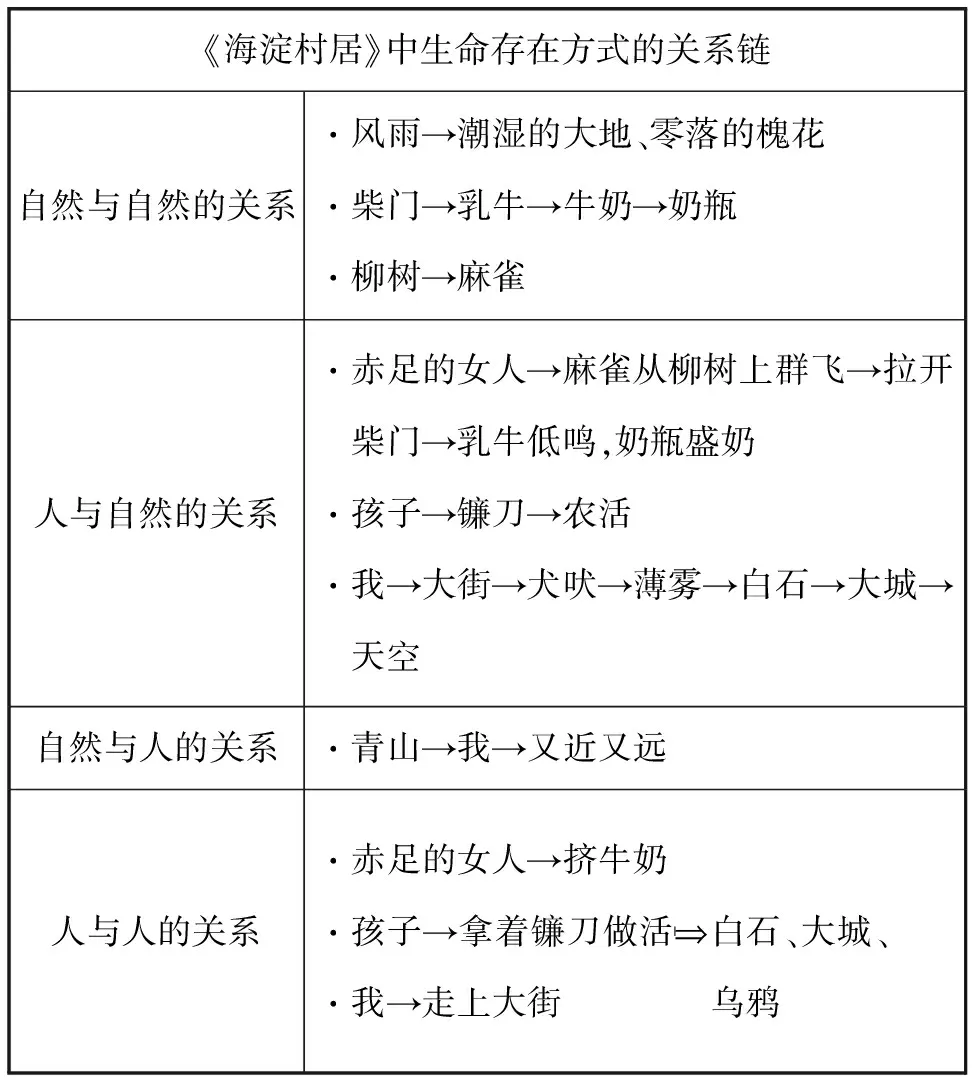

“大地上留下潮湿的昨夜,/风雨的暗影里钟声消失,/淡黄色槐花零落成残水,/远处有白石沉埋在梦里。/赤足的女人轻轻的走过,/徘徊将是很长的,/而柳树像海滨的伞,/麻雀群飞起来,/赤足的女人过去了,/她拉开白木柴门,/我听清楚乳牛低鸣和奶瓶的/欢欣的微风……闪烁着早晨/那弯腰的镰刀如一钩黄月,/清晨的孩子是一颗星。/我走回惟一的一条大街的尽头,/青山距离着我又近又远,/犬吠声如豹,/我穿过薄露——白石在远处,/灰色的大城,/灰色的天空外寒鸦如一点乌云,/翩飞着,散零下无数的X。”在《海淀村居》这首诗中,既有自然之景,也有对人的书写,更为精妙的是,这首诗暗含着“自然与自然、自然与人、人与自然、人与人”的四角关系,展现了完整的生命存在方式的关系链。从下面的表格我们可以清楚地解读出这首诗的含义:大地因风雨而潮湿,槐花也因此零落。赤足女人轻轻走过,受惊的麻雀从柳树上飞走。女人打开柴门,乳牛低鸣,牛奶被挤进奶瓶,牛奶和奶瓶碰撞出美妙的声音。清晨,孩子拿着镰刀干农活。“我”走向大街,又近又远的青山在我眼前浮现。“我”听着街上的犬吠声,穿过薄雾,继续走着。而此时,赤足的女人、拿镰刀的孩子和走上街的“我”都生活在远处有白石、天空里有乌鸦翩飞的灰色大城里。由此,自然与自然、人与自然、自然与人、人与人的四角关系便串联了起来,生命存在中相互依存、相互联系的生活方式也被剖析出来。

《海淀村居》中生命存在方式的关系链自然与自然的关系·风雨→潮湿的大地、零落的槐花·柴门→乳牛→牛奶→奶瓶·柳树→麻雀人与自然的关系·赤足的女人→麻雀从柳树上群飞→拉开柴门→乳牛低鸣,奶瓶盛奶·孩子→镰刀→农活·我→大街→犬吠→薄雾→白石→大城→天空自然与人的关系·青山→我→又近又远人与人的关系·赤足的女人→挤牛奶·孩子→拿着镰刀做活⇒白石、大城、·我→走上大街乌鸦

其次,除了对自然生命力的描绘、探索生命存在方式,朱英诞还在诗歌中对人的生命活动进行了书写,集中表现在对人生、生命的观照上。一方面,朱英诞在诗歌中关注了自身的生命力和生活状况,比如他时常将即时的情绪通过诗句抒发出来;另一方面,诗人对生命的关爱与呵护更多地表现在对弱者的书写上。

《卖花女》这首诗便是诗人对贫寒的卖花女生活的关注。“心的叫卖声/碰在风上/卖花女/你叫卖是什么花/卖的是香/卖的是色/卖的是声音的碰伤/卖的是沉默/也卖那手的抚爱吗/也卖那水的滋味吗/也卖阳光和泥土吗/也卖你的风的灵魂吗/走在淡黑的小巷/如在家室/怕些什么呢,怕/我的楼上没有雨/风的叫卖声/碰在心上/卖花女/你叫卖的是什么”。诗人首先描写了卖花女孩在寒风中叫卖的场景,风雨交加,却无人欣赏她抚爱过的,充满阳光、泥土和水的滋味的花,因而她的叫卖声在风中“碰伤”。她孱弱瘦小,仿佛有着风的灵魂,一吹就散开。为什么“我怕我的楼上没有雨”?因为“我”的善良与不忍,卖花女贫困漂泊,生活凄惨,“我”无法安心地在屋内躲风避雨,“我”希望同卖花女这些备受摧残的生命共同历经风雨的吹打。诗人没有直接叙述卖花女凄惨的境遇,而诗歌中的反复诘问,足以说明诗人对卖花女的怜爱与同情。《水手们》这首诗亦是如此,“因为他们是结实的/又沉着又洒脱/他的密秘是宇宙的密结 ”,水手们身体强健结实,长期面对海浪的他们沉着洒脱,他们漂泊在各地,仿佛知道整个宇宙的秘密。“把愁苦当作一个好玩的对象/他们嘲讽着,把自己也放在里面/以示公平和谦意;像一个狮子/他们翻滚着一个地球仪,像花朵/那伟大的埃及女皇是美丽的,/但她惯于用丑陋来蛊惑你,/因为只有丑陋能慰安/呵,水手们,让我们浮沉像船。”他们面临着生活的愁苦,他们生活在缺乏公平的环境里,经常被压迫和收买,他们的命运像船那般漂浮不定。尽管水手们乐观地嘲讽着不公,但生活的无奈与悲哀却是真实的。诗人在赞美水手强健、乐观之余,也讥讽了利用强权压迫弱者的权贵,流露出对水手的鼓励和同情。朱英诞对卖花女、水手生命活动的观察可谓细致入微,实际上,诗人在诗歌中书写了不少命运如浮舟般漂泊无依、生命如风般易逝的穷苦大众。对他人的生命的书写,足以展现朱英诞作为诗人的善良与强大的共情能力。他对个体生命的关爱、对群体生命的同情与悲悯,实际上是诗人对生命本身的珍视与怜惜。从这个角度来说,诗人是在“人本位” 精神的引领下对生命活动进行观照和书写的。

另外,朱英诞通过诗歌记录了自己独特的生命体验,洞察出了生命的本质内涵。阅读朱诗可以发现,诗人的生命体验感落脚在“孤独”这一关键词上。无论是《独立》中独立树下“再没有形与影/独立在春来秋去中”,任时光流逝依旧孑然一身,仿佛已经料到自己会孤独死去因而“追想着永远的安详”的人;还是《流亡》中“夜覆盖着我,且抚摸着 ”“远处灯火微茫”却与他无关的迟缓的行人,仿佛孤独便是他们生活的常态、孤苦漂泊是他们必将接受的宿命。即便他们孤独的命运让人唏嘘不已,诗人却在《独游的经验》中呐喊“独游之子是幸福的”,独游者在游历中感受青山的美善,“青山是美善的野兽”,在独游中冒险,“朝阳的雾霭,/洁净空阔的梦正沐浴重生”,在独游中迎接每一天的重生。在这种环境下,孤独者往往在静默中找到“沉默的门,黄金的门”。或许诗人早已通过或悲或喜的生命体验洞察出生命的本质了——一个人孤独地走向死亡。他是享受着孤独的,朱英诞隐逸的个性和超然豁达的心态使得他在面对这一密结时表现出强大的接受力。实际上,生命的相融与个体的孤独之间存在着天然的悖论,正如诗歌《孤独与侣伴》中所叙述的,独自一人时,诗人幻想着影子是自己的侣伴,“黯淡的影子是另一对侣伴”;明明只有太阳出现时“我”才能和影子相遇,但诗人却感叹“太阳就出来:多余的”,“啊,孤独是太阳”,嘲笑“太阳”才是孤单的第三方;纵使影子不会讲话,纵使太阳落下后“我”就会失去影子的陪伴,但诗人十分珍惜这位“侣伴”的存在,“当我们独自的时候,/我们依旧是侣伴在一起”。诗人是孤独的,作为“侣伴”的影子实际上也是诗人自己,但他是渴望陪伴的,即便是自己陪自己,也依然给它抹上了“温馨”的色彩,仿佛太阳出来时诗人有真侣伴相陪了。《温情》这首诗也将此悖论叙述得很生动,诗人明知温暖的大帷幔是一种生活的欺骗,“温暖是一面绵绣的大帷幔”,却渴望着梦中的万花筒,“那每夜都欺骗着我的/而我永远是迷恋着的/梦是万花筒”;“枫树为甚么逐渐消瘦/镜子里仿佛隐藏着白昼/我独自起身做什么呢/当夜深的时候”,夜里独自起身,“我”却开始期待白昼的到来,在夜的孤单里流露出对温情陪伴的渴求。一方面,诗人享受着孤独的体验,也追寻着独自一人的闲适安宁、自由随性;另一方面,作为生命个体,诗人无时无刻都体验着作为人的孤独寂寞,因而渴望与其他的生命体相融相通。诗人在诗歌中对生命本质的思考与诉说验证了这种悖论的合理性,这也不失为诗人自己隐秘的心灵际遇。

“细细赏味朱诗,我们不难发现诗人在较大程度上受到了京派文化传统的影响,诗中多表现个体的生命情怀和生命体验——爱、美、自由,有着强烈的个体生命色彩,呈现出向传统回归的审美倾向,同时也灌注了现代精神特质,其中尤以周作人的文学理念中‘人的文学’、‘自己的园地’等观念影响最为深刻。”⑧朱英诞的诗歌往往通过对自然的叙写抒发作者的主观情感,当然,也有一部分诗作是诗人对生命活动、生命体验的书写。后者作品中,涵盖了诗人对生命的体察与关怀,也蕴含了诗人对生命策略的思索和对生命本质的释义。朱英诞在观照生命活动、书写生命世界的创作中,回归到了“人的文学”命题上,这是诗人对生命本体关注的结果。

诗人朱英诞把诗歌作为人生的存在方式,将充满诗意的生命力安放于诗歌创作中,这也正是朱诗与生命和谐共生、完美契合的主要原因。诗人面对死亡的坦然无畏、面对生命超然洒脱的背后,是对禅意的通透领悟,禅宗自然适意、随缘任运的思想化为了诗人豁达闲适的心境和脾性;当然,诗人隐逸情怀的血脉中所存在的生存方式和人生理念也是诗作中时常流露“寂寞人外”的生命之感的根源。朱英诞追求心灵世界的自在自得,在诗歌中大量着墨书写了自然界的生命现象,这类诗歌作品不仅方便接受者厘清生命存在方式的关系链条、在观照生命活动中获得悲悯生命的体验,而且能够通过诗歌进一步洞悉“孤独”作为生命本质的美学价值。朱英诞在创作中保持了真实的自我,凿开了诗歌的生命之源,书写了“人”与“人性”的魅力,提升了“生命意识”的审美意蕴。

注释:

①朱志荣、朱媛:《中国审美意识通史:史前卷》,人民出版社2017年版,第32页。

②杨守森:《生命意识与文艺创作》,《文史哲》2014年第6期。

③朱英诞著,王泽龙主编:《朱英诞集(第八卷)》,长江文艺出版社2018年版,第27~28页。

④朱英诞著,王泽龙主编:《朱英诞集》(第九卷),长江文艺出版社2018年版,第24页。

⑤朱英诞著,王泽龙主编:《朱英诞集(第九卷)》,长江文艺出版社2018年版,第85页。

⑥如无另外标注,本文所引的朱英诞诗歌,均出自王泽龙主编的《朱英诞集》第一至五卷,长江文艺出版社2018年版。

⑦朱英诞著,王泽龙主编:《朱英诞集(第九卷)》,长江文艺出版社2018年版,第419页。

⑧王泽龙、伍娇丽:《论朱英诞旧体诗的题材特色与文化心理》,《现代中国文化与文学》2015年第2期。