敦煌世俗故事类变文题材演变与接受心理的互相影响

2020-06-08石小雨

项目基金:天津市研究生科研创新项目《敦煌世俗故事类变文题材演变与接受心理的互相影响——以伍子胥故事等题材为例》;项目编号:2019YJSS164。

摘 要:从《左传》到《伍子胥变文》,伍子胥故事文本发生了很大变化,本文梳理了这一时间段内故事的流变,认为伍子胥逃亡、入吴、复仇、死亡是故事发生变化最大的四个情节。而从时间上来看,汉代是这四个情节发生变化的重要时间。本文试图结合时代背景,分析伍子胥故事在汉代发生变化的原因,找出故事和接受心理之间的互动关系。

关键词:伍子胥故事;情节演变;接受心理;互相影响

作者简介:石小雨(1996-),女,汉族,甘肃省庆阳市人,天津外国语大学国际传媒学院中国古代文学专业文学硕士在读,研究方向:唐宋文学。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2020)-14-0-03

一、唐及以前的伍子胥故事对比

从先秦典籍到变文,伍子胥从最初史书中的配角变成了拥有完整故事的主角,甚至成为吴地信奉的水神,就文学创作而言,这样复杂的变化需要后世作者将自己的理解和故事重新糅合,赋予故事新的生命。所以,伍子胥故事的变化是作品和读者不断磨合、互相影响的产物。

(一)《左传》与《伍子胥变文》对比

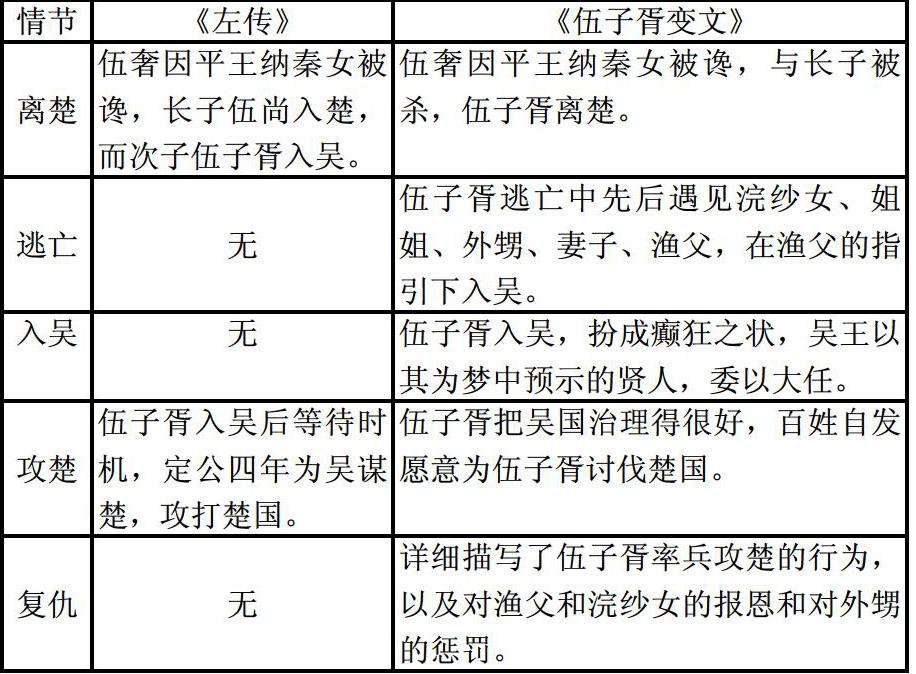

伍子胥故事最早见载于《左传》中。《左传》中伍子胥仅仅是一个由楚入吴,辅佐吴王夫差讨伐楚、越,最终由于君臣不和而被赐死的大臣。到了唐代,《伍子胥变文》情节的丰富度已经远远地超过了《左传》,更加全面地展示出伍子胥从父亲遇难起一生的经历。《左传》和《伍子胥变文》关键情节对比如下:

从对比可以看出,《左传》和《伍子胥变文》中所记载的伍子胥故事分别在逃亡、入吴、复仇的关键情节上有出入。为了找出故事发生变化的节点,笔者从唐向前追溯,梳理了历代的伍子胥故事。

(二)相异情节溯源

关于逃亡过程,《战国策》《史记》《吕氏春秋》中都数语概括。《越绝书·越绝荆平王内传第二》和《吴越春秋·王僚使公子光传第三》中记载的渔父和浣纱女送饭、自杀的情节和人物语言与变文已经十分接近了。

关于入吴以后的行为,《战国策·秦策三》中记载简略,《越绝书》和《吴越春秋》中“徒跣被发”“跣足涂面”的记载显现出变文中的神秘感。

关于复仇行为,《公羊传》《穀梁传》《汉书》《越绝书》中或借他人之口说出,或简单略过。而《吴越春秋》中则将伍子胥的复仇行为摆到读者的面前,让读者直接感受到了他复仇的残忍行径。

关于伍子胥之死,《左传》《国语·吴语》有了投尸于江中的说法,《史记》伍子胥被赐死后,吴王命人沉其尸于江中,《越绝书》记载伍子胥死后成为了水仙。变文中此段情节残缺,但从其承袭《吴越春秋》来看,不排除变文原文中有伍子胥为水仙的记载的可能性。

通过上文梳理,可以看出,在《左传》到《伍子胥变文》的发展过程中,逃亡、入吴、复仇、死亡这四个关键情节,都在汉代的文学作品中有了十分详细的叙述,部分情节几乎和《伍子胥变文》相差无几,是什么原因促使故事发生了这样的变化呢?

二、时代背景下受众思想对情节的推动

文本和受众互相依附,故事可以引发受众对隐含内容的思考,当隐含内容被发掘以后,显露部分也会得到改变,这是受众对故事内容的影响。而文本作為传播媒介,同时也在向受众传递价值观念,这是故事对受众的影响。在文本和受众的互相作用下,故事内容就发生了变化。伊泽尔谈到文本与读者的互相作用时说,“双向作用的出现并不是自然而然的,而是产生于某种诠解的行为之中,这种行为将表露出自己对于他人的看法,当然也不可避免地要表现出我们自己的形象。”[1]即读者对于故事的理解折射出读者本身的形象,民众通过丰富伍子胥形象表达自身的情绪需求,而民众的形象又和他所处的时代背景密切相关。

(一)时代思想的影响

汉代伍子胥故事中的解梦、占卜、复仇等行为体现出浓厚的谶纬、数术思想和复仇思想。这些思想早在上古时期就已经萌芽,所以汉代人们对先验谶纬、复仇思想有天生的亲近性。

1、谶纬思想、数术观念影响

《伍子胥变文》中记载伍子胥入吴之时行为怪异。一方面,在逃亡和复仇的重压下多次悲歌痛哭,异常行为可以看作是精神压力的外化。另一方面,伍子胥初来吴国便“獐狂大哭”“东西驰走”,似乎有宿命论的感觉,吴国就是他的容身之处。这样的理解是以变文中对逃亡过程和人物心理的渲染为前提的,但汉代伍子胥故事对于逃亡的过程涉及甚少,无法支撑起这样的情感推论,所以,伍子胥的行为就显得十分神秘。《越绝书》有“徒跣被发,乞于吴市。”《吴越春秋》有“乃被发佯狂,跣足涂面,行乞于市。”此外,变文中记载的斗法情节也不被先秦典籍所载。《越绝书·越绝外传纪策考第七》中记载伍子胥解梦和《越绝书·越绝外传记军气第十五》中对“军气”的描写都表现出五行观念和术士特点,《吴越春秋·王僚使公子光传第三》中也记载了伍子胥在建城时用到了风水的知识。

笔者以为,汉代作品中伍子胥初入吴的怪异行为和斗法等情节与汉代普遍的谶纬先验思想密切相关。葛兆光先生在《中国思想史》中将先唐描述为“谶纬之风可以说几乎笼罩半个思想世界”[2],张峰屹先生在《两汉谶纬考论》中以《汉书》中多处先验观念为论据,提出西汉时期的思想领域内广泛存在着先秦以来的谶纬先验观念,更不用说东汉时期谶纬之风有多盛行。《汉书·艺文志》中列“阴阳”和“五行”类,言五行与吉凶的关系。《汉书》列《五行志》篇,可见东汉时期阴阳五行观念不仅在民间有广泛的基础,连官方都十分重视这种思想。《越绝书》等记载的斗法情节不仅增加了故事性,更真实地反映了汉代的谶纬思潮,是汉代学术思潮的产物。

2、血亲复仇观念的影响

关于古代血亲复仇的价值观念,王立先生在《略论中国古代文学的复仇主题——兼谈古代文化中的复仇意识》一文中梳理了血亲复仇在古代社会的发展。血亲复仇来源于上古文化,在儒家的宣扬下又被赋予了道德的荣耀,统治者既需要褒奖复仇来鼓励民众的忠义之举,又担忧私人复仇对社会秩序的影响,这种摇摆不定的态度并没有打消民众对复仇的热情。在这样的社会氛围中,伍子胥故事中对复仇行为的描述越来越生动具体。

先秦的作品中对复仇的描写已经十分直白了。《公羊传》《穀梁传》中记载了伍子胥辱性报复行为,如“易无楚者,坏宗庙,徙陈器,挞平王之墓。”[3]这里出现了“鞭墓”之说,而在《史记》中有“鞭墓”和“鞭尸”两种说法。苗江磊在《伍子胥复仇形象研究》对比诸家文献,得出的结果是:伍子胥的复仇行为应该是存在的,究竟是“鞭墓”还是“鞭尸”则众说纷纭,可以肯定的是,“鞭尸”更具有文学加工的特点。

从“鞭墓”到“鞭尸”,体现出主人公情绪宣泄的血腥化、激烈化。这样过激的行为在当时非但没有遭到强烈的抵制,反而越发受到欢迎。《越绝书·越绝篇叙外传记第十九》记载伍子胥有妻楚王母的恶行,但春秋之时可以“量功掩过”,其行为依然被人们接受。而《吴越春秋·阖闾内传第四》中则直接借孙武、伍子胥之口表达了对复仇行为的肯定,将个人的复仇置于国家军事行动之上,以成功复仇作为评判战争的标准,复仇至上思想十分深重。

先秦史书重在記事,对复仇行为不加敷衍,随着文学的政教、娱情功能凸显,对血亲复仇行为的描写既符合儒家提倡的孝道,又满足了民众对于复仇的期待,所以伍子胥故事的复仇行为愈演愈烈,在《伍子胥变文》中达到了顶峰。

(二)文学观念的影响

除了思想方面的影响,文学观念的转变也促进了伍子胥故事的改变。汉唐时期的伍子胥故事更加关注对人物内心的描写。东汉时期的作品开始着意于描写逃亡过程的人物心理,相对于先秦的作品来说无疑是一次巨大的进步。《吴越春秋》中逃亡心理的描写表现出伍子胥前路难卜,悲痛无人可说的无力感。《越绝书》记载伍子胥沉江时从声、形、气势三方面描写了江水的奔腾之势,用江水的激荡形容伍子胥忠谏而死的悲壮,这何尝不是对伍子胥心理的另一种描写?斯人已逝,托物言其怀。

笔者认为,逃亡和沉江的描写,说明了作者不再仅着眼于整体情节,而是关注到了“人”的内心,为伍子胥故事的演化辟出了一条新路。这种转变与汉代的文学风气不无关系。首先,从创作心理上来说,关注“人”的内心体现了汉代文学的人文关怀。赵敏俐先生在《魏晋文学自觉说反思》中论述了汉代文学已有“个体意识”的存在。本文无意讨论文学自觉始于何时的问题,只是从文献梳理的角度来看,汉代伍子胥故事逃亡和沉江的确透露出“个体意识”。结合时代背景来看,汉代也具有表现人物的主体意识的土壤。其次,从叙述语言上来说,《越绝书》中沉江的描写颇得汉赋的风气,汉赋本就适合表达酣畅淋漓的情绪,此处虽然短短七句,亦有铺排纵横之势,将伍子胥内心的刚正、愤懑与情感上的激荡表现得十分明白。

三、故事情节对受众心理的影响

先秦作品中很少提及伍子胥逃亡和复仇的具体行为,一方面是因为史书传统的限制,另一方面是因为春秋战国社会失序,人们厌倦了朝秦暮楚的纷乱,渴望寻找一个稳定的新世界,伍子胥对吴国的忠诚就是这种乱世中的一剂良药,而汉代作品中渔父和浣纱女的出现就是对伍子胥故事价值的再次肯定,二人形象对读者的接受心理有所影响。

(一)对复仇行为接受的影响

《史记》中第一次出现的渔父仅为伍子胥指明去处,《越绝书》《吴越春秋》中的渔父和浣纱女都是既授伍子胥以食物、又为他的逃亡而丧生的角色。这两个人物形象让伍子胥故事从仇恨——复仇行为,变成了仇恨——受恩——复仇——报恩的行为。

二人对伍子胥的复仇行为有以下三点影响:首先,伍子胥在逃亡过程中受到二人的救助,更为他放弃生命,这是作者对伍子胥人物价值的侧面赞扬。在作者看来,伍子胥的逃亡与复仇是值得付出他人的鲜血与生命的。其次,二人的死亡符合中国的悲剧审美。二人为伍子胥而死,一方面表现出了伍子胥的逃亡之艰辛,另一方面读者会将二人的死亡归咎于楚平王,甚至楚国。所以伍子胥的复仇不仅是个人复仇,还是为渔父和浣纱女复仇。这样刚烈的牺牲促使读者接受伍子胥残忍的复仇行为。再次,伍子胥成功复仇不但是对已故父兄的交代,而且还是他报恩的前提。成功复仇之后报答恩人,其恩怨分明的人物形象便更加鲜明了。此外,个人力量的复仇,演变成复仇过程中受到渔父、浣纱女等人的帮助,也符合汉代对复仇的开放态度。

复仇行为的变化引起了伍子胥形象的转变。从汉代起,伍子胥的形象从早期复仇形象不鲜明的忠臣形象转变成既为血亲复仇的孝子、又辅佐吴王的忠臣的双重形象。首先,这样的人物形象转变符合文学的发展规律。从正史到杂史,伍子胥故事已经逐渐进入民间文学系统,人们喜欢看到戏剧冲突强的作品。其次,一个被标榜为忠臣表率的人有血腥的复仇行为,人们会觉得难以接受,因为暴虐和忠诚是两个对立的性格特点。而一个遭受了血亲离世,又有忠义之人为他献身的、精神极度需要发泄的人作出过激举动时,人们会觉得情理之中。与前文复仇情节变化相似,笔者认为从“忠臣”到“孝子——忠臣”的转变同样有利于读者接受伍子胥过激的复仇行为。

(二)对民众信仰的影响

文学作品具有导向性,伍子胥故事在演变的过程中对部分地区的信仰也产生了很大的影响。《史记》中记载吴人为伍子胥立祠是因为同情心,《论衡》中记载立庙是为了宽慰伍子胥,而后来《越绝书》中伍子胥被尊为水仙,从史书传统进入文学传统,再进入民间信仰传统,不可否认这是伍子胥故事对民众的接受心理的极大影响。李蓦在《<伍子胥变文>的情节、体制衍变考索》一文中认为《左传》和《国语》中对伍子胥死亡的描写不同,可能是伍子胥的故事在他死后就已经进入了口头传说系统,所以才有不同的版本流传下来。笔者认为这种说法不无道理,或许民间对伍子胥的议论推动了伍子胥故事的流传,而文学作品对伍子胥死后的渲染促进了伍子胥进入民间信仰体系。

余论:

本文梳理了唐及唐前伍子胥故事的流变过程,用动态视角分析伍子胥故事的关键变化,试图从文学和读者互相影响的角度分析影响伍子胥故事变化的因素。在本文看来,汉代的时代思潮、文学观念对伍子胥复仇情节有十分重大的影响,同时伍子胥故事也对读者的思想世界有一定的影响,这些都是促进伍子胥故事不断演进的重要因素。

注释:

[1]【西德】沃尔夫冈·伊泽尔.文本与读者的相互作用[A].张庭琛.接受理论[C]. 成都:四川文艺出版社, 1989:47.

[2]葛兆光.中国思想史(卷一)[M].上海:复旦大学出版社,2000:277.

[3](晋)范宁 集解,(唐)楊士勋 疏.春秋穀梁传注疏[M].北京:北京大学出版社,2000:367.

参考文献:

[1]杨伯峻.春秋左传注(修订本)[M].北京:中华书局.2015.

[2](晋)范宁 集解,(唐)杨士勋 疏:春秋穀梁传注疏[M].北京:北京大学出版社,2000.

[3]上海师范大学古籍整理研究所校点.国语[M].上海:上海古籍出版社.1990.

[4](汉)刘向 集录.战国策[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[5]许维遹 撰.吕氏春秋(新编诸子集成本)[M].北京:中华书局.2009.

[6](汉)司马迁 撰,南朝(宋)裴骃 集解,(唐)司马贞 索隐,(唐)张守节 正义.史记[M].北京:中华书局,1959.

[7](汉)班固 撰.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[8](汉)袁康. 越绝书[M].上海:中华书局, 民国25.

[9](后汉)赵晔 撰.吴越春秋[M].天津:天津古籍出版社.1992.

[10]黄征,张涌泉.敦煌变文校注[M].北京:中华书局,1997.

[11]葛兆光.中国思想史(卷一)[M].上海:复旦大学出版社.2000.

[12]张庭琛.接受理论[M].成都:四川文艺出版社, 1989.

[13]李蓦.《伍子胥变文》的情节、体制衍变考索[A].李蓦.敦煌变文话本研究[C],沈阳辽宁大学出版社,1987:121-122.

[14]王立.略论中国古代文学中的复仇主题——兼谈古代文化中的复仇意识[J].广西师院学报,1992(01):71-77+81.

[15] 张峰屹.两汉谶纬考论[J].文史哲,2017(04):5-24+165.

[16]张钰.试论中国古代复仇现象盛行的原因[J].天中学刊,2018,33(04):25-31.

[17]杨华,冯闻文.伍子胥故事的文本流变和中国古代的价值观[J].长江学术,2013(03):143-152.

[18]苗江磊. 伍子胥复仇形象研究[D].山东大学,2016.