1975—2018年南四湖流域景观生态风险时空变化及其驱动因素研究

2020-06-08张文静孙小银单瑞峰刘飞

张文静, 孙小银,2,3,* , 单瑞峰,2, 刘飞,2

1975—2018年南四湖流域景观生态风险时空变化及其驱动因素研究

张文静1, 孙小银1,2,3,*, 单瑞峰1,2, 刘飞1,2

1. 曲阜师范大学地理与旅游学院, 山东 日照 276826 2. 南四湖湿地生态与环境保护山东省高校重点实验室, 山东 日照 276826 3. 日照市国土空间规划与生态建设重点实验室, 山东 日照 276826

研究区域的景观生态风险变化趋势及其驱动因素, 可以更加科学地保护和开发流域生态系统。以南四湖流域1975—2018年9期土地利用数据为基础, 借助ArcGIS 10.2和Fragstats 4.2等软件计算景观生态指数, 并构建景观生态风险评估模型, 通过空间自相关性分析, 探究南四湖流域自改革开放40年来生态风险的时空变化, 并用地理探测器定量研究驱动因子的贡献量。研究结果表明: 流域最大斑块指数不断减小, 景观破碎化加剧, 且与景观生态风险指数呈正相关; 而平均分维数、香浓多样性和香浓均匀度与生态风险指数呈负相关。在空间上, 生态风险指数具有较强集聚性, 东部草地和林地区域主要是高值区, 湖区北部以及西部耕地和建设用地则主要是低值区; 总体上, 研究区大部分为低风险和较低风险区, 且生态风险平均值不断降低; 地理探测器分析表明, 海拔和人为干扰度因子贡献量在35%以上, 对生态风险有显著的解释力。据此, 以后应减少人类行为对南四湖流域生态系统的干预, 降低流域的景观生态风险, 实现经济、社会和生态的可持续发展。

土地利用; 景观格局; 景观生态风险; 地理探测器; 南四湖流域

0 前言

生态风险是指种群、生态系统乃至整个景观的生态功能受到外部压力, 因而降低生态系统的健康、生产力、遗传结构、经济价值和美学价值的一种情况[1-2]。区域生态风险评估主要是在区域的尺度上研究自然因素和人为活动对生态系统产生负面影响的程度[3]。流域是一种内部结构复杂的地理区域, 它以地表水和地下水为主要纽带, 密切联系着自然生态系统与社会经济系统[4]。对流域的生态风险进行评价可以有效保护和管理流域的生态环境[4-5], 而进一步研究流域景观生态风险则可以为制定流域综合风险防范的决策提供可靠的依据, 更加有效地优化和管理流域的景观格局[6], 对流域生态系统的可持续发展具有重要意义。

近些年来, 国内外许多学者运用多种模型结合GIS空间分析等方法对区域景观生态风险进行了研究。例如, 吴莉等(2014)采用空间自相关分析的方法分析了山东沿海区域的生态风险变化特征时, 同时运用Spatial-Markov模型模拟2020、2030年生态风险格局[7]。巩杰等(2014)、高宾等(2011)、刘世梁等(2014)通过计算景观格局指数然后构建生态风险评价模型, 在多种时间尺度和空间尺度上对人类活动所造成的生态风险进行评价[8-10]。国外学者对此也同样开展了大量研究, 例如Paukert利用四种流域尺度生态威胁指数, 确定对水生生物构成最大潜在威胁的区域, 为流域规划提供依据[11], 还有学者采用风险商指数研究人类的行为活动对生态风险的影响[12]。国内外大多数学者在研究区域的景观生态风险时首先计算区域景观格局指数, 其次建立景观生态风险模型, 很少涉及到对引起景观生态风险的影响因素或者驱动力的定量分析, 所以本研究采用地理探测器定量分析南四湖流域景观生态风险时空变化的驱动力因素。

南四湖流域在山东省具有重要的生态地位, 是重要的能源基地和粮食生产基地, 同时在南水北调的工程中, 南四湖是重要的调蓄枢纽[13-14]。此外, 南四湖还是以保护湿地生态系统为主的省级自然保护区。因此, 研究南四湖流域生态风险变化对自然保护区的保护和开发以及整个流域的生态保护具有重大意义。因此, 本研究以1975—2018年9期的土地利用数据为基础, 使用ArcGIS 10.2和Fragstats 4.2等软件, 通过建立景观生态风险模型并运用空间自相关分析, 探讨南四湖流域的景观生态风险变化, 利用地理探测器对其驱动力因素进行定量分析, 比较不同驱动因子对景观生态风险变化的贡献量, 为南四湖流域生态环境的保护和社会的可持续发展提供决策支持。

1 研究区概况

南四湖流域(34°15′—34°53′N, 114°50′—117°48′E)大部分在山东省西南部, 行政范围涉及山东、江苏、河南、安徽, 包括菏泽、济宁、枣庄、临沂、泰安、徐州、开封、宿州、商丘等市(图1)。南四湖属于淮河流域, 由南阳湖、独山湖、昭阳湖和微山湖4个湖泊组成, 流域面积3.14×104km2。南四湖流域地处暖温带半湿润季风区, 降水年际变化大, 形成春秋干旱夏涝的特点。南四湖流域东部主要分布着山地和丘陵, 西部为平原, 地势北高南低, 流域中所有的河流水系都呈现出辐射状汇入湖区。

图1 南四湖流域位置图

Figure 1 Location map of the Nansihu Lake basin

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

本研究以南四湖流域1975、1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015、2018 年共9期土地利用数据为基础, 其中1980—2018年数据来自中国科学院资源环境科学数据中心( http: //www.resdc.cn), 分辨率为30 m。1975年土地利用数据来源于遥感影像解译, 以南四湖自然保护区Landsat 影像(60 m×60 m)为基础, 利用ENVI 4.7进行人工交互式目视解译获得, 解译结果检验精度>90%。参考土地资源分类系统[15], 将南四湖流域的景观类型划分为6个一级类型, 分别是: 1-耕地, 2-林地, 3-草地, 4-水域, 5-建设用地, 6-未利用地。南四湖自然保护区数据源于南四湖自然保护区地图(1: 25万)矢量化, 驱动力分析中使用的保护区数据则是通过对土地利用数据进行缓冲区分析获得。综合考虑研究区域的范围并参考相关文献[16-19], 将研究区域在ArcGIS10.2软件中划分成10 km×10 km 的网格, 整个研究区一共划分为356个网格。计算每个网格的生态风险指数, 并采用Kriging空间插值的方法得到南四湖流域各时期景观生态风险分布。

2.2 研究方法

2.2.1 景观格局指数的选取

本文根据研究区域实际概况并结合研究目标, 选取最大斑块指数(LPI)、平均分维数(FRAC_MN)、香浓多样性指数(SHDI)、香浓均匀度指数(SHEI)指标来分析南四湖流域景观格局的变化, 利用Fragstats 4.2来计算上述景观格局指数。

2.2.2 景观生态风险指数的构建

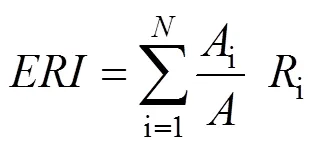

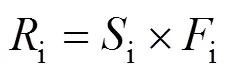

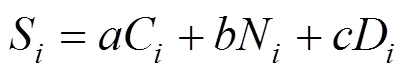

根据相关文献[20-22], 本文通过景观损失度、景观干扰度和景观脆弱度来构建景观生态风险指数(Ecological Risk Index, 简称为 ERI)。计算公式如下[17]:

式中,A为某一种景观类型的面积;为所有景观的面积,S为景观干扰度指数,F为景观脆弱度指数。

景观干扰度指数是由景观破碎度、分离度、优势度分别赋予相应权重后综合得出, 其计算公式如下[17]:

式中,C为景观破碎度指数;N为景观分离度指数;D为景观优势度指数;、、分别为破碎度、分离度和优势度指数的权重, 3种指数的计算公式详见参考文献[17]。结合前人的研究成果, 对以上3种指数分别赋以0.5, 0.3, 0.2的权值。

景观脆弱度指数表示某一种景观生态系统在受到外界干扰时的易损性。根据南四湖流域的实际情况[16], 未利用地赋值为7, 林地和草地赋值为5, 耕地赋值为3, 建设用地和水域赋值为1, 然后进行归一化处理, 最终得到景观脆弱度指数。

2.2.3 空间自相关分析

空间自相关分析是用来检验某些空间变量在特定位置的属性值是否与邻近位置的属性值显著相关的算法, 可以分为全局空间自相关与局部空间自相关[23-24]。选取Moran's I指数研究区域全局空间相关性, 当Moran's I的值为正数时, 说明具有正相关性, 并且随着数值的增大相关性也越来越明显。通过LISA图来研究属性值在局部地区是否存在显著的高高聚集情况和低低聚集情况。

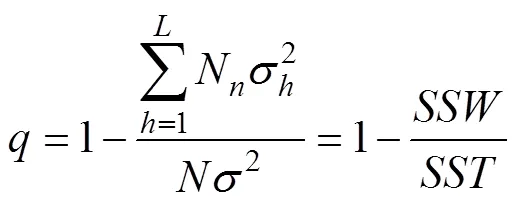

2.2.4 地理探测器

地理探测器是由王劲峰等人提出的一种空间分析模型, 大多用来分析各个因子之间的交互作用, 主要分为风险探测器、因子探测器、生态探测器和交互作用探测器四部分[25-26]。因子探测器用来探测自变量对因变量的解释力, 其大小用值来衡量[25]。本文选取因子探测器来分析影响南四湖流域景观生态风险的各个驱动因素, 公式如下:

3 结果与分析

3.1 景观格局

3.1.1 景观格局指数分析

南四湖流域1975—2018年的景观格局指数计算结果见表1。由表1可以看出, 最大斑块指数在整体上呈现出减小的趋势, 平均分维数比较稳定, 有小幅度的增加, 说明最大斑块优势明显降低, 景观整体上复杂性增加, 破碎化程度增加。香浓多样性指数和香浓均匀度指数较为稳定, 比较研究期的起始节点两个指数均有所增加, 说明研究区景观类型的优势度下降, 多样性增加。由于受到人类活动的影响, 景观类型间的连通性降低, 整体上的异质性增加。

通过SPSS 24软件对上述四种指数与景观生态风险指数进行皮尔逊相关性分析, 结果显示, 最大斑块指数与景观生态风险指数的相关系数为0.858(<0.01), 两者显著相关。而平均分维数、香浓多样性指数和香浓均匀度指数与景观生态风险指数的相关系数分别为-0.988、-0.757和-0.757, 说明三者与景观生态风险指数都具有负相关性, 且平均分维数与景观生态风险指数的相关系数最高。

3.1.2 景观格局动态变化

研究区内主要景观类型为耕地, 1975—2018年间耕地面积不断下降, 分离度增加, 生态风险增加, 人类活动对耕地的干扰程度上升。建设用地是流域内第二大景观类型, 从1975年2018年增加了近2.33倍, 但建设用地斑块数量先增加后减少, 建设用地的破碎度和分离度均降低, 其生态风险指数同样降低, 流域中城市规模不断扩张, 建设用地由小斑块不断合并变成集中分布。同时, 耕地和建设用地的优势度为流域中各类景观的前两位。林地和草地的面积变化相似, 在研究期内都是先增加后减少, 两者的破碎度和分离度不断降低, 其生态风险指数也相应降低, 两种景观类型的斑块连通性不断加强。研究期内除1990年干旱导致水域面积骤减外, 其他年份水域面积均不断增加, 其斑块数量也不断增加, 总体上水域的破碎度和分离度不断增加, 生态风险指数不断提高。

研究期内, 各景观类型中耕地的景观损失度最小而未利用地最大, 因为耕地的干扰度和脆弱度都是各景观类型的最低值, 因此损失度最小。而未利用地不断转化为其他土地利用类型, 其景观优势度不断降低, 同时也因为未利用地的脆弱度本来就比其他土地利用类型高, 因此损失度最大。水域、建设用地、林地、草地的损失度指数均呈不断减小的趋势。

3.2 景观生态风险分析

3.2.1 景观生态风险空间分布

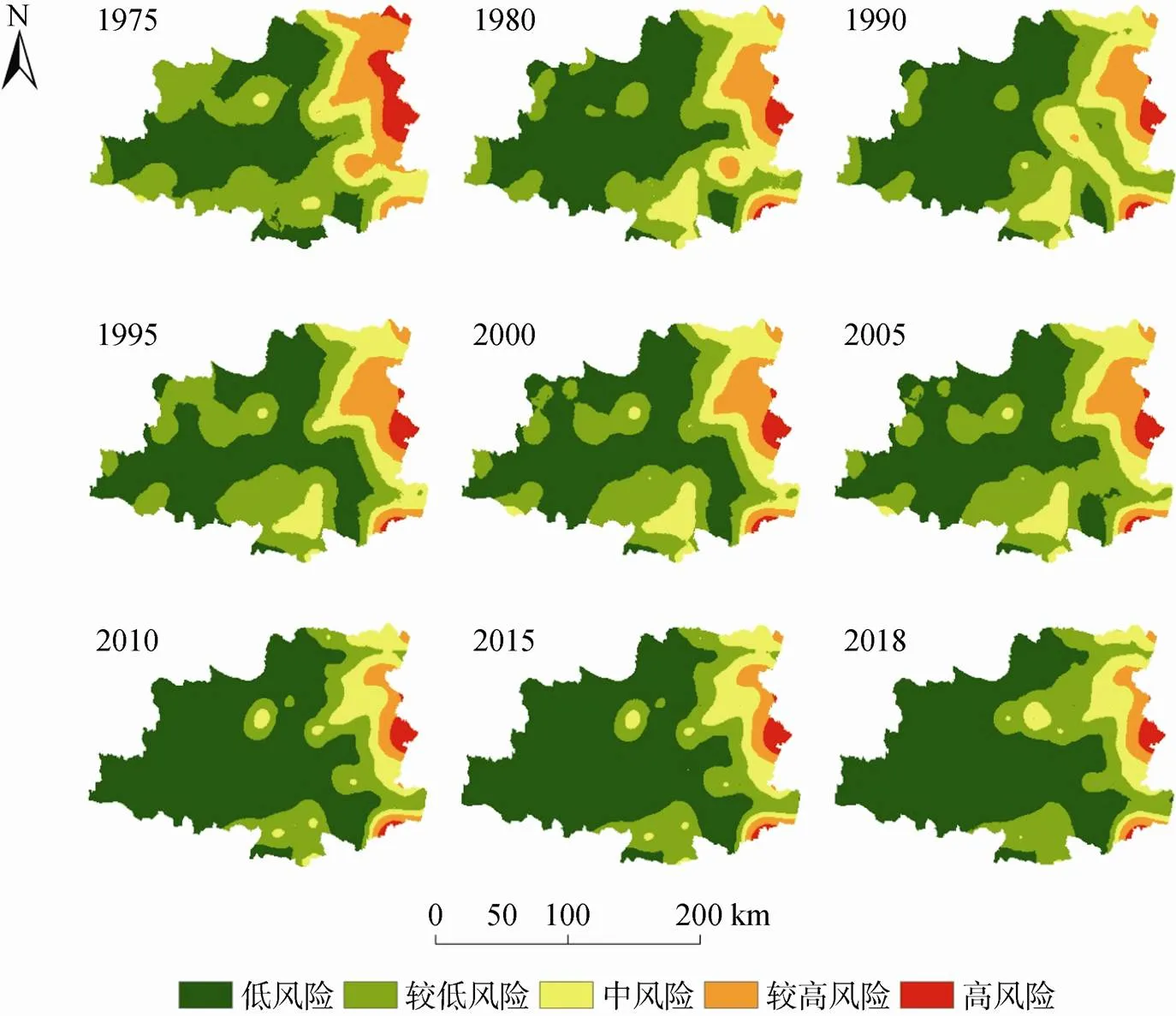

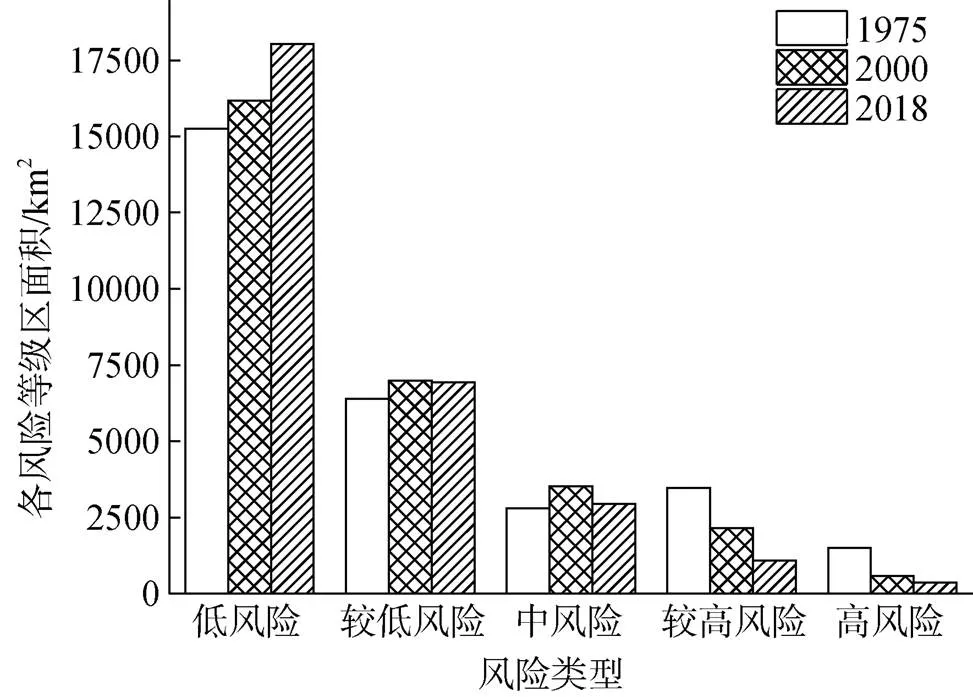

计算出每一个网格的景观生态风险, 通过ArcGIS 10.2 的地统计分析模块进行Kriging插值, 从而得到南四湖流域的景观生态分布图(图2)。将研究区的生态风险划分为5个等级: 低风险区 (ERI < 0.06)、较低风险区(0.06 ≤ ERI < 0.09)、中风险区(0.09 ≤ ERI < 0.13) 、较高风险区(0.13 ≤ ERI < 0.20) 和高风险区(ERI ≥ 0.20)。1975-2018年不同风险等级空间分布与所占面积分别见图2、3。

表1 1975—2018年南四湖流域景观格局指数

图 2 1975—2018 年南四湖流域生态风险空间分布图

Figure 2 Spatial distribution pattern of ecological risk from 1975 to 2018 in the Nansihu Lake basin

如图3所示, 1975年研究区内处于低风险和较低风险区域的面积分别为15256.69 km2和6387.19 km2, 各占总面积的48.57%和20.33%, 主要分布于流域的中部和西部地区(图2), 这些区域以景观脆弱度较低的耕地为主, 故景观生态风险较低; 中风险区面积为2808.56 km2, 占总面积的8.94%, 主要分布于湖区东部, 斑块破碎度和分离度较高, 表明人类活动对该区域有较大影响; 处于较高风险和高风险区域的面积分别为3476.81 km2和1509.75 km2, 占总面积的11.07%和4.81%, 主要分布于流域东部地区, 该区域以山地丘陵为主, 草地和林地覆盖率高, 景观脆弱度高, 故景观生态风险较高。

与1975年相比, 2000年流域内低风险和较低风险区的面积均有所增加, 分别增加至16175.81 km2和6990.75 km2, 占研究区总面积的51.45%和22.23%, 在空间上主要表现为低风险区向东部延伸, 面积增大, 这段时期内该区域城市不断发展, 建设用地面积大幅度增加, 因而景观类型的风险程度降低。中风险区的面积增加为3529.69 km2。较高风险和高风险区的面积均减少, 分别减少为2156.63 km2和588.38 km2, 这期间人们以生态风险指数较低的建设用地取代了原来的林地和草地, 导致景观生态风险降低。

至2018年, 流域内低风险增加至18032.06 km2, 占总面积的57.46%。较低风险区和中风险区的面积变化不大, 分别为6928.31 km2和2945.81 km2。而较高风险区和高风险区的面积继续减少, 分别为1083.94 km2和372.94 km2, 占总面积的3.45%和1.19%。通过图2可知, 流域的高风险区重心逐渐向东部地区移动, 中部和西部的较低风险和低风险区面积逐渐增大。

3.2.2 景观生态风险空间格局变化

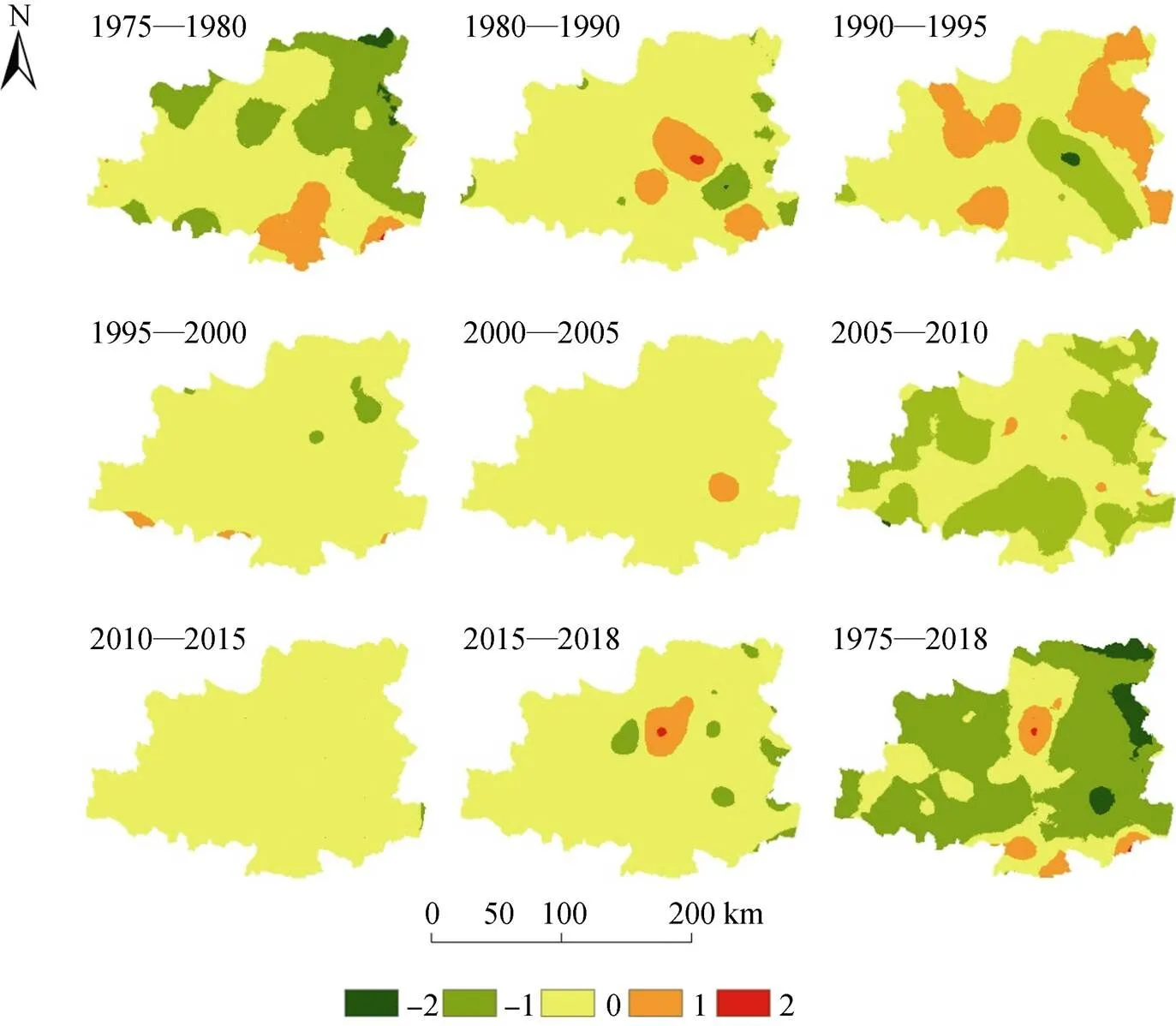

利用 Arc GIS 10.2的栅格计算器, 得到1975—2018年南四湖流域景观生态风险空间变化图(图4)。为了显示研究区景观生态风险变化的空间差异, 本研究将景观生态风险变化的等级分为五级, 其中0代表前后两个时期景观生态风险未发生明显变化, ±1代表景观生态风险上升或下降1个等级, ±2代表景观生态风险上升或下降2个等级。在1975—2018年期间, 除1990—1995年上升外, 其他时期景观生态风险平均值都是降低。1975—1980年, 建设用地的面积大幅度增加, 整体景观生态风险平均值从0.098降低到0.08。1980—1990年, 整体景观生态风险变化不大, 但是水域面积大幅度减少, 未利用地面积增加, 因此湖区北部地区景观生态风险值上升明显。1990—1995年, 东部景观生态风险等级上升, 因为这段时期东部地区景观生态风险较高的林地面积有所增加。2005—2010年, 流域西南部和东部生态风险等级下降, 与同期内该地区草地和林地转化为建设用地有关。在1995—2000年、2000—2005年、2010—2015年和2015—2018年这四个时期土地利用类型变化较为稳定, 生态风险值变化不明显。1975—2018年, 景观生态风险平均值呈下降趋势, 从0.098降低到0.068, 降低最明显的地区是流域的最东部, 除此之外, 湖区东部和西部的景观生态风险等级也在降低。

图3 1975—2018年各风险等级区面积

Figure 3 The areas of the ecological risk from 1975 to 2018

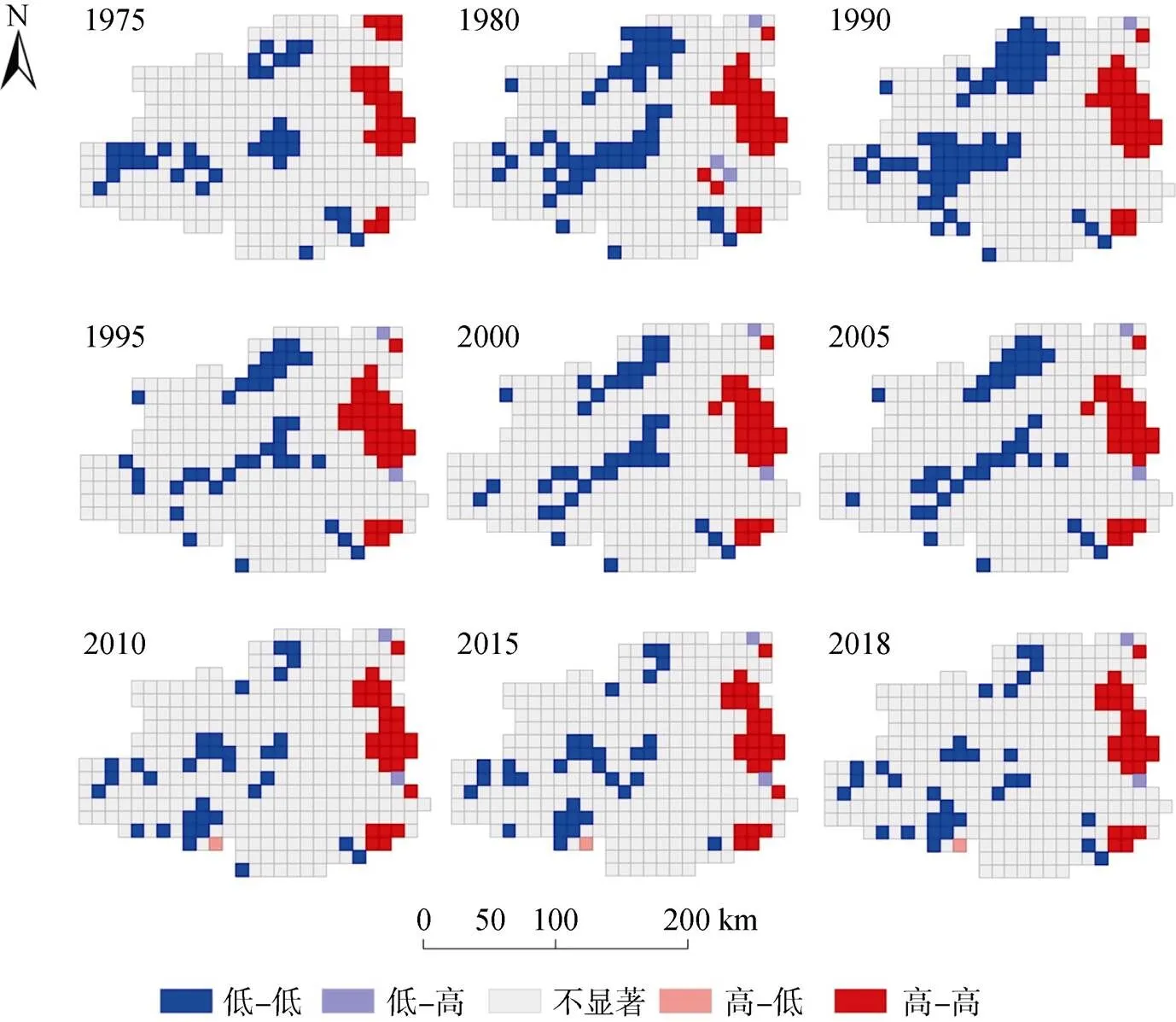

3.2.3 景观生态风险空间自相关分析

(1)全局空间自相关

利用GeoDa计算研究区1975年、2000年、2018年生态风险指数的全局Moran’s I 值, 研究整个区域的整体分布和空间聚集情况。1975、2000和2018年Moran’s I分别为0.5593、0.5721、0.6053。三个时期Moran’s I的数值均为正值, 说明南四湖流域景观生态风险指数在空间分布上具有较强的正相关性, 即相邻地区在空间上呈现出高度相似性。1975—2018年期间Moran's I值不断增加, 说明南四湖流域生态风险的空间自相关性增强, 空间趋同性增强。

(2)局部空间自相关

由于Moran’s I值并不能展现空间上的相互联系, 因此采用局部自相关LISA来进一步分析研究区生态风险空间相关程度和空间聚集性。根据自相关分析, 得到1975至2018年研究区景观生态风险的局部自相关LISA 结果(图5)。由图可知, 1975—2018年, 南四湖流域的景观生态风险指数均以高-高聚集和低-低聚集为主。高-高聚集区主要集中在研究区的东部地区, 原因在于该区域海拔较高, 土地利用类型主要是林地和草地且集中分布, 景观脆弱度较高。低-低聚集区主要分布在研究区北部及中部的部分地区, 这些地区海拔较低, 耕地与建设用地较多, 生态风险强度较低, 生态系统的稳定性较高。

图 4 1975—2018年南四湖流域生态风险变化图

Figure 4 Change of ecological risk from 1975 to 2018 in the Nansihu Lake Basin

图 5 1975—2018年南四湖流域生态风险指数的局部空间自相关

Figure 5 LISA of ERI cluster map from 1975 to 2018 in the Nansihu Lake Basin

3.3 南四湖流域景观生态风险动态变化驱动力分析

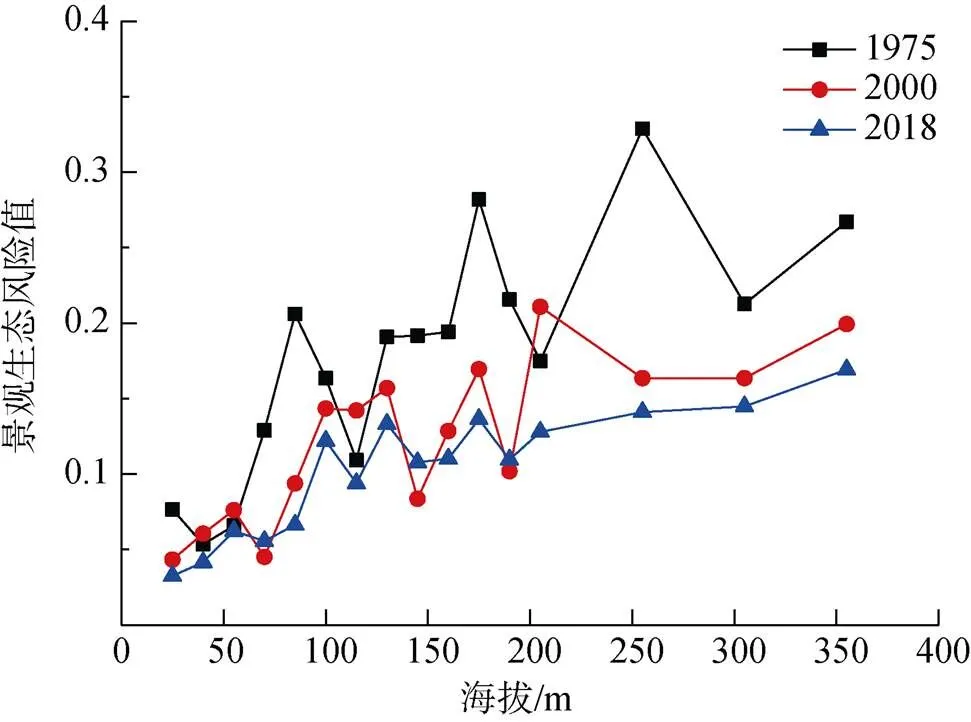

3.3.1 海拔高度

1975—2018年南四湖流域景观生态风险与海拔的关系如图6所示, 可知1975、2000和2018年三个时期的景观生态风险增幅在海拔50—100 m处最大, 此区间为景观类型从草地和林地向农田和居民点过渡的区域, 景观脆弱度较高, 故景观生态风险增幅较大。而景观生态风险最大值均出现在海拔200 m以上。在不同海拔高度, 流域的景观生态风险值有较大差异, 0—25 m为湖区, 景观脆弱度和损失度都很低, 景观生态风险值最低: 25—75 m主要是农田和居民点, 分布在流域的中部和西部, 景观脆弱度较低, 景观生态风险也较低; 85—175 m主要是草地和林地, 分布在流域的东部地区, 其景观分离度和脆弱度都较高, 景观生态风险较大。

图6 1975—2018年南四湖流域景观生态风险与海拔之间的关系

Figure 6 Relationship between landscape ecological risk and altitude from 1975 to 2018 in the Nansihu Lake basin

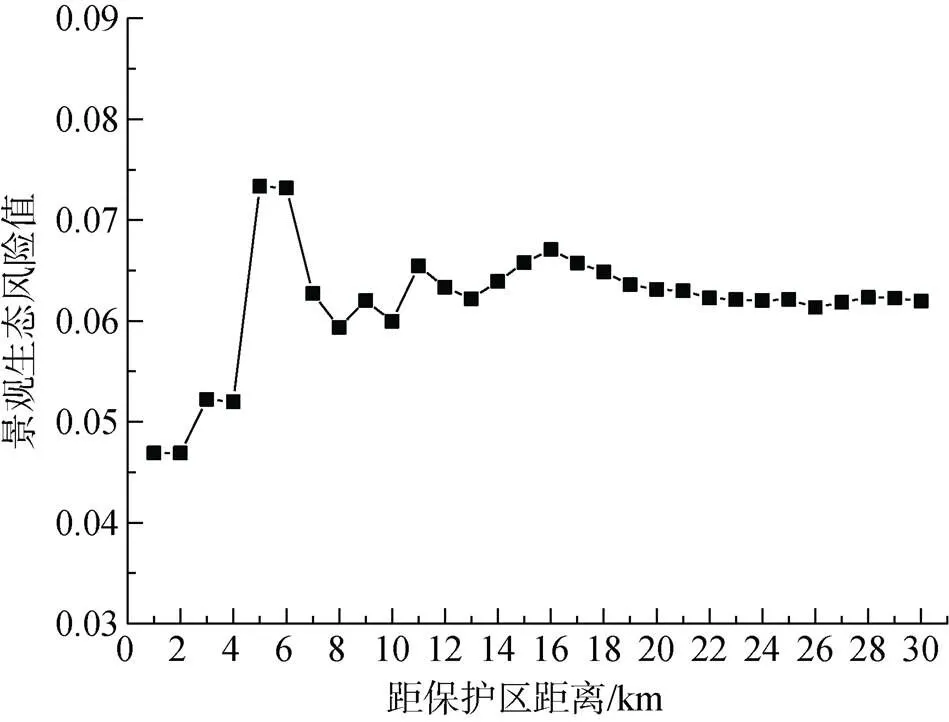

3.3.2 距保护区距离

利用ArcGIS软件计算出距南四湖省级自然保护区不同距离的景观生态风险平均值, 得到当前(2018年)南四湖流域景观生态风险与距保护区距离之间的关系图(图7)。由图可知, 距保护区距离越小, 景观生态风险值越大, 在0—5 km距离处, 景观生态风险值不断增大, 说明这个范围内受到人类活动影响大, 因此景观生态风险值也相应增大; 在5—30 km距离处, 随着距保护区距离的增大, 人为活动对景观的影响减小, 景观生态风险值缓慢降低并逐渐趋于稳定。

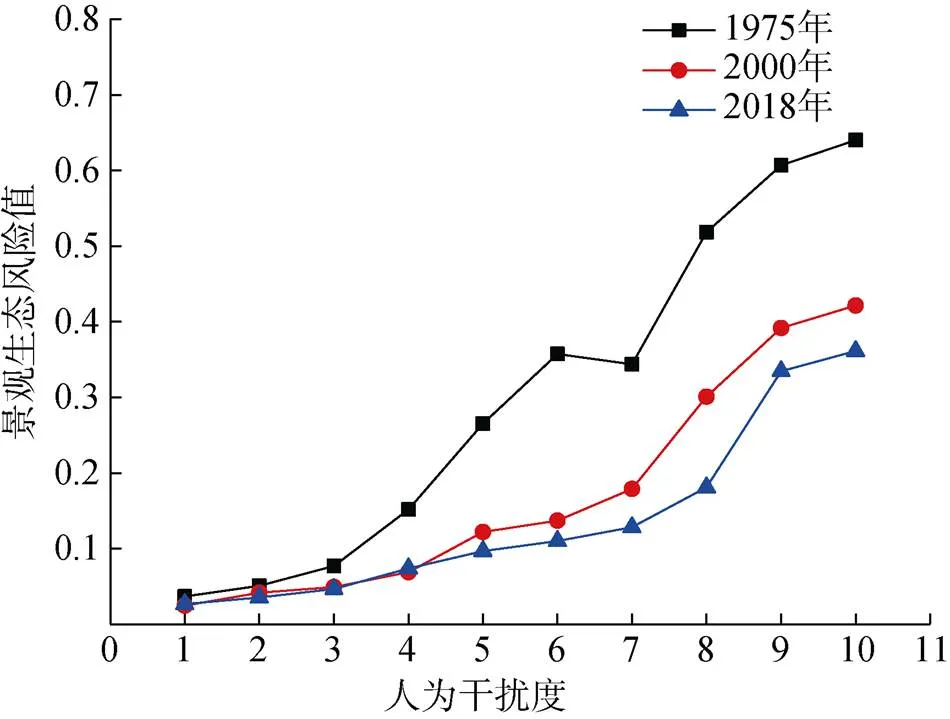

3.3.3 人为干扰度

根据相关参考文献[27-28]并结合南四湖流域实际情况, 利用ArcGIS的空间分析功能, 得到1975—2018年南四湖流域景观生态风险与人为干扰度之间的关系图(图8)。把计算的得到的人为干扰度划分为十个等级, 等级越大, 干扰强度越大。由图可知, 各时期的景观生态风险值与人为干扰度关系的变化趋势相似, 随着人为干扰度增大, 景观生态风险值也不断增大。景观生态风险最小值均出现在第1级, 说明人为干扰度越小景观生态风险越小, 而景观生态风险的最大值均出现在第10级, 说明随着人类活动强度的增大, 对生态系统造成的影响也增大, 进而景观生态风险也增大。从时间发展来看, 1975—2018年的景观生态风险值呈现出降低趋势, 说明随着时间的推移, 生态系统受到人类干扰的程度不断降低。

图7 2018年南四湖流域景观生态风险与距保护区距离之间的关系

Figure 7 The relationship between landscape ecological risk and distance from protected area at 2018 in the Nansihu Lake basin

3.3.4 景观生态风险驱动因子定量分析

本研究采用因子探测器来衡量各个驱动力因素对景观生态风险的解释力, 分析结果见表2。由表可知, 1975—2018年, 海拔和人为干扰度的因子贡献量均在35%以上, 海拔和人为干扰度是景观生态风险的主要控制因素。1975年影响景观生态风险的主要因素为人为干扰度(76%)、海拔高度(56.7%)和土壤类型(35.1%), 说明人为干扰度是最具有解释力的影响因子。2000年, 人为干扰度(52.9%)、海拔(41.4%)和地貌类型(40.4%)是影响景观生态风险的主要因素。2018年, 人为干扰度(36.5%)和海拔(39.8%)是影响景观生态风险的主要因素, 但人为干扰度的因子贡献量相较于前两个研究年份明显下降。

图8 1975—2018年南四湖流域景观生态风险与人为干扰度之间的关系

Figure 8 The relationship between landscape ecological risk and human disturbance from 1975 to 2018 in the Nansihu Lake basin

4 结论与展望

本研究以南四湖流域为研究区域, 通过构建景观生态风险模型, 对南四湖流域景观生态风险时空变化与驱动力进行研究。分析表明:

(1)通过对1975—2018年南四湖流域景观格局指数的分析, 可以得到最大斑块指数不断减小且与景观生态风险指数呈正相关, 而平均分维数、香浓多样性指数和香浓均匀度指数总体上呈增加的趋势, 与景观生态风险指数具有负相关性。研究区内耕地、水域和未利用地的生态风险不断增加, 林地、草地和建设用地的生态风险不断降低。景观整体上破碎化程度增加, 景观多样性增加。

(2)通过分析1975—2018年南四湖流域景观生态风险空间分布图和空间变化图, 以及借助空间自相关, 可知研究区内生态风险指数在空间上具有较强的集聚效应。中部和西部大多是耕地和建设用地的地区, 多是低风险和较低风险区, 也是低-低聚集区; 湖区东部的小部分地区则是中风险区; 研究区东部草地和林地广布, 则是较高风险和高风险区, 也是高-高聚集区。总体来说流域以低风险和较低风险区为主, 且随着时间的推移, 南四湖流域生态风险平均值整体呈现出逐渐降低的趋势。

表2 景观生态风险各驱动因子贡献量(%)

(3)从影响因素上看, 1975—2018年南四湖流域的景观生态风险最大值均出现在海拔200 m以上, 因为东部地区的草地和林地具有较高的景观分离度和景观脆弱度; 随着距保护区距离增加, 景观生态风险下降; 景观生态风险随着人为干扰度的增加而不断增大; 通过地理探测器可知, 海拔高度和人为干扰度是影响南四湖流域景观生态风险的主要因素, 地貌因子的驱动力也愈发重要。

通过景观生态风险评价, 可以发现流域当前景观格局中存在的问题, 最终通过采取优化措施使生态安全格局更加合理。对于评价结果中不同风险级别的区域, 分析其不同的风险源特点, 进而采取不同的措施。首先, 东部林地和草地受自然因素及人类活动影响, 生态风险值较高, 这部分区域应该合理地调控人类活动的强度, 对本身脆弱度较高的原生景观建立保护区建设, 提高生态系统的自我修复能力和增加稳定性, 严禁耕地占用林地草地等生态用地, 进而降低高风险区域的生态风险等级。其次, 从湖区部分往东与东部林地草地交界的耕地区域为中风险区, 这部分区域应将生态建设与经济发展放在同等重要的地位, 实施退耕还林还草还湖政策, 提高生态系统的稳定性, 保持并且尽量减小生态风险等级。最后, 对于研究区中部以及西部大部分的低风险等级区, 要合理规划土地资源, 保护耕地的同时集约利用建设用地, 严禁大规模开发对生态环境造成不利影响的建设用地, 实现流域内经济社会和生态环境的可持续发展。

[1] 张小飞, 王如松, 李正国, 等. 城市综合生态风险评价—以淮北市城区为例[J]. 生态学报, 2011, 31(20): 6204– 6214.

[2] 田颖, 李冰, 王水. 江苏沿海地区景观格局的生态风险研究[J]. 水土保持研究, 2015, 22(1): 241–245,251.

[3] 巩杰, 谢余初, 赵彩霞, 等. 甘肃白龙江流域景观生态风险评价及其时空分异[J]. 中国环境科学, 2014, 34(8): 2153–2160.

[4] 许妍, 高俊峰, 赵家虎, 等. 流域生态风险评价研究进展[J]. 生态学报, 2012, 32(1): 284–292.

[5] SERVEISS, VICTOR B. Applying Ecological Risk Principles to Watershed Assessment and Management[J]. Environmental management, 2002, 29(2): 145–154.

[6] 彭建, 党威雄, 刘焱序, 等. 景观生态风险评价研究进展与展望[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 664–677.

[7] 吴莉, 侯西勇, 邸向红. 山东省沿海区域景观生态风险评价[J]. 生态学杂志, 2014, 33(1): 214–220.

[8] 巩杰, 赵彩霞, 谢余初, 等. 基于景观格局的甘肃白龙江流域生态风险评价与管理[J]. 应用生态学报, 2014, 25(7): 2041–2048.

[9] 高宾, 李小玉, 李志刚, 等. 基于景观格局的锦州湾沿海经济开发区生态风险分析[J]. 生态学报, 2011, 31(12): 3441–3450.

[10] 刘世梁, 刘琦, 张兆苓, 等. 云南省红河流域景观生态风险及驱动力分析[J]. 生态学报, 2014, 34(13): 3728– 3734.

[11] PAUKERT C P, PITTS K L, WHITTIER J B, et al. Development and assessment of a landscape-scale ecological threat index for the Lower Colorado River Basin[J]. Ecological Indicators, 2011, 11(2): 304–310.

[12] DAUNER A L L, DIAS T H, ISHII F K, et al. Ecological risk assessment of sedimentary hydrocarbons in a subtropical estuary as tools to select priority areas for environmental management [J]. Journal of Environmental Management, 2018, 223: 417–425.

[13] 郭洪伟, 孙小银, 廉丽姝, 等.基于CLUE-S和InVEST模型的南四湖流域生态系统产水功能对土地利用变化的响应[J].应用生态学报, 2016, 27(9): 2899–2906.

[14] 孙小银, 郭洪伟, 廉丽姝, 等.南四湖流域产水量空间格局与驱动因素分析[J].自然资源学报, 2017, 32(4): 669– 679.

[15] 刘纪远. 国家资源环境遥感宏观调查与动态监测研究[J].遥感学报, 1997, 1(3): 225–230.

[16] 徐燕, 孙小银, 张大智, 等. 1980-2015年南四湖流域景观格局及其脆弱性[J]. 应用生态学报, 2018, 29(2): 635– 642.

[17] 刘春燕, 张科, 刘吉平. 1976-2013年三江平原景观生态风险变化及驱动力[J]. 生态学报, 2018, 38(11): 3729– 3740.

[18] 张月, 张飞, 周梅, 等. 干旱区内陆艾比湖区域景观生态风险评价及时空分异[J]. 应用生态学报. 2016, 27(1): 233–242.

[19] 刘吉平, 董春月, 盛连喜, 等.1955-2010年小三江平原沼泽湿地景观格局变化及其对人为干扰的响应[J].地理科学, 2016, 36(6): 879–887.

[20] 潘竟虎, 刘晓.疏勒河流域景观生态风险评价与生态安全格局优化构建[J]. 生态学杂志, 2016, 35(3): 791–799.

[21] 位宏, 徐丽萍, 李晓蕾, 等.博斯腾湖流域景观生态风险评价与时空变化[J]. 环境科学与技术, 2018, 41(S1): 345– 351.

[22] 赵越, 罗志军, 李雅婷, 等.“三生空间”视角下的赣江上游流域景观生态风险时空分异研究[J]. 生态学报, 2019, 39(13): 1–11.

[23] 陈英, 冯定邦, 蔡立群, 等.耕作层土壤养分含量的空间自相关分析—以秦安县郭嘉镇为例[J]. 干旱地区农业研究, 2016, 34(1): 66–73.

[24] 郑杰, 王志杰, 喻理飞, 等.基于景观格局的草海流域生态风险评价[J]. 环境化学, 2019, 38(4): 784–792.

[25] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116–134.

[26] WANG Jinfeng, LI Xinhu, CHRISTAKOS G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun region, China [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(1): 107–127.

[27] 陈爱莲, 朱博勤, 陈利顶, 等.双台河口湿地景观及生态干扰度的动态变化[J]. 应用生态学报, 2010, 21(5): 1120– 1128.

[28] 高永年, 高俊峰, 许妍. 太湖流域水生态功能区土地利用变化的景观生态风险效应[J]. 自然资源学报, 2010, 25(7): 1088–1096.

Spatio-temporal quantification of landscape ecological risk changes and its driving forces in the Nansihu Lake basin during 1975-2018

ZHANG Wenjing1,SUN Xiaoyin1,2,3,*, SHAN Ruifeng1,2, LIU Fei1,2

1. College of Geography and Tourism, Qufu Normal University, Rizhao 276826, Shandong, China 2. Shandong Universities Key Laboratory of Nansihu Lake Wetland Ecological and Environmental Protection, Rizhao 276826, Shandong, China 3. Rizhao Key Laboratory of Land Space Planning and Ecological Construction, Rizhao 276826, Shandong, China

Researching the trend of landscape ecological risk changes and its driving forces is of great significance to protection and development of watershed ecosystem. Based on the land use data of the Nansihu Lake basin from 1975 to 2018, we constructedthe landscape ecological risk model with ArcGIS 10.2 and Fragstats 4.2. With the help of spatial autocorrelation analysis method, we explored the spatial and temporal changes of ecological risks in Nansihu Lake basin in the past 40 years since the Reform and Opening. And we used the geographical detector to quantify the impact of driving factors. The results showed that the largest patch index was decreasing and positively correlated with the ecological risk index, while the fractal index distribution, Shannon's Diversity Index and Shannon's Evenness Index were negatively correlated with the landscape ecological risk index. The ecological risk index in the study area had a strong agglomeration effect in space. The high values were grassland and forest mainly distributed in the western part of the study area, and the low value was mainly distributed in the north of the lake and cultivated and construction land in the northern. On the whole, the landscape ecological risks in the study area were mainly low and low-medium risk areas, and the average value of ecological risk kept decreasing. Geographic detector analyzed showed that altitude and human disturbance explained much of the landscape ecological risk, and factor contributions were all above 35%. In the future, it is necessary to reduce the disturbance of unreasonable human activities to the regional ecosystem of Nansihu Lake basin, reduce the ecological risk of river basin, and realize the sustainable development of economy, society and ecology.

land use change; landscape pattern; landscape ecological risk; geographic detector; Nansihu Lake basin

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.03.023

S157.2

A

1008-8873(2020)03-172-10

2019-08-10;

2019-10-20

教育部人文社科一般项目(14YJCZH138); 国家自然科学基金项目(41471389)

张文静(1996—), 女, 山东省德州市人, 硕士研究生, 研究方向为地图学与地理信息系统, E-mail: 932572512@qq.com

孙小银, 男, 硕士生导师, 副教授, 主要从事流域污染生态过程与生态修复、流域生态服务功能评估与区划研究, E-mail: xiaoyin-sky@163.com

张文静, 孙小银, 单瑞峰,等. 1975—2018年南四湖流域景观生态风险时空变化及其驱动因素研究[J]. 生态科学, 2020, 39(3): 172–181.

ZHANG Wenjing,SUN Xiaoyin, SHAN Ruifeng, et al. Spatio-temporal quantification of landscape ecological risk changes and its driving forces in the Nansihu Lake basin during 1975-2018[J]. Ecological Science, 2020, 39(3): 172–181.