1951—2017年榆林市区夏季降水量年际变化特征分析

2020-06-07苏进飞高雪娇

苏进飞,高雪娇

(1.32211部队,陕西榆林 719006 ;2.榆林市气象局,陕西榆林 719000 )

榆林地区位于陕西省的最北部,黄土高原和毛乌素沙地交界处,属于温带半干旱气候区,年平均降水量600 mm以下,其中夏季降水量占全年50%以上[1-2],且主要集中于7—8月[3]。尽管陕北区域性的暴雨或大暴雨出现较少,但是近年来榆林夏季短时暴雨出现频次增多,给人民生命财产带来了严重影响[1, 4]。因此,陕北榆林地区的大雨或暴雨特征及其成因的研究得到了越来越多的学者的关注。低层高温高湿的环境和高空急流的抽吸作用是形成陕北强对流天气的环流背景,但是在不同类型的暴雨事件中,部分环境参数也会有着明显的不同[4-6]。2013年7月21—22日和2014年7月8—9日两次陕北暴雨与高低空急流关系密切,暴雨带位于低空急流左侧的水汽辐合区[7-8]。2017年7月26日和8月22日榆林两次暴雨过程都与高低空急流密切相关,但是前者有冷空气卷入,而后者锋面作用显著[5, 9]。这些关于暴雨特征及其成因的分析均为个例分析,而关于榆林夏季降水的年际变化特征的研究相对较少。统计分析表明:榆林全市平均每年出现致灾暴雨3.5次,在地域上呈南部多于北部、东部多于西部的分布特征[10]。本文基于榆林国家基本气象观测站多年观测数据和大气再分析资料对榆林市区(以下简称榆林)夏季降水变化特征进行深入的分析,旨在加深对榆林夏季降水长期变化及环流特征的了解和掌握。

1 资料与方法

利用1951—2017年榆林国家基本气象观测站夏季逐日降水观测资料、美国气象环境预报中心和美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)逐月大气再分析资料(分辨率为2.5°×2.5°)的水平风场、位势高度场和比湿场资料,统计分析榆林夏季降水变化特征,采用Morlet小波变换分析榆林夏季(6—8月)降水的周期性特征,应用合成分析方法对榆林降水异常年的降水、环流和水汽输送进行诊断分析,使用t检验对合成结果进行显著性检验。

定义日降水量≥0.1 mm为一个降水日,降水日数为某时段内的降水总日数。降水频次分无连续降水和有连续降水两种情况分别统计,若时段内无连续降水日,降水频次即为降水日数;若连续几日均出现0.1 mm以上降水,则视为一次降水过程,降水日数即为不连续降水日数与连续降水过程次数之和。本文统计时段为夏季(6—8月)。

2 夏季降水年际变化特征

2.1 降水量年际变化

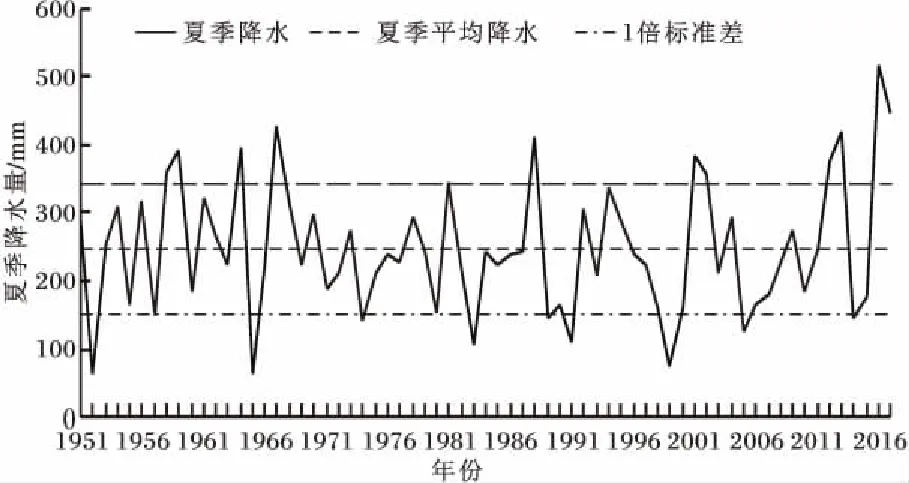

图1给出了1951—2017年榆林夏季降水量的时间序列,可见明显的年际和年代际变化。夏季平均降水量247.5 mm,降水量标准差为96.4 mm。

各个年代降水距平百分率分别为:0.5%、9.7%、-13.3%、-6.0%、-17.5%、-2.9%、25.5%。20世纪70年代之前为多雨期,70年代进入少雨期,这与郑金风和孙虎[2]研究指出榆林夏季降水在1985年之前存在一个降水偏多~偏少的20 a时间尺度的周期震荡是一致的。80年代后呈现较为缓和的波动变化,但直至21世纪初总体处于少雨期。21世纪10年代降水有增多趋势,进入多雨期。

1951—2017年,榆林夏季平均降水量247.5 mm,其中正距平27 a,负距平40 a。2016年降水量最多,为516.0 mm,正距平百分率为52%,达到最大,且正距平百分率大于等于50%的仅此1 a。负距平百分率小于等于-50%的共有15 a,其中小于等于-200%的有3 a(1952、1965和1999年)。1952年降水量最少,仅为62.1 mm,负距平百分率为-299.2%。最多年降水量较最少年偏多7.3倍,可见榆林夏季降水年际差异非常大。

图1 1951—2017年榆林夏季降水量年际变化

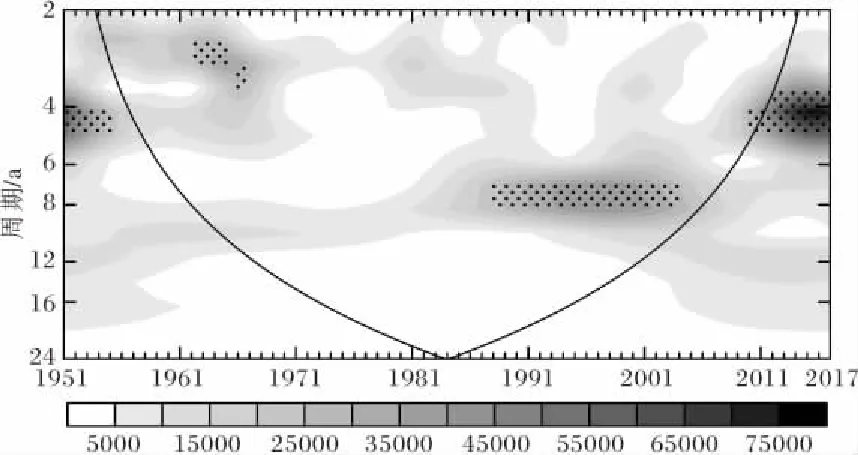

对榆林夏季降水量作Morlet小波变换,如图2。在年代际变化上,无明显周期特征。在年际变化上,60年代存在显著的3 a左右的变化周期,1985—2005年存在显著的8 a左右的变化周期。

图2 1951—2017年榆林夏季降水量小波分析功率谱(阴影区;散点区域表示通过α=0.1显著性检验;图中曲线为影响锥曲线)

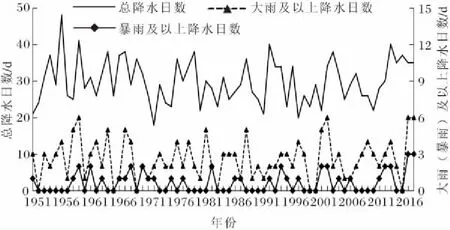

2.2 降水日数和降水频次的年际变化

夏季降水量的多少与降水日数、降水频次和降水强度有关,本文主要分析降水日数及频次变化。图3给出了1951—2017年榆林夏季总降水日数、大雨及以上(≥25 mm/24 h)降水日数和暴雨及以上(≥50 mm/24 h)及以上降水日数的年际变化图。可以看到这三类降水日数都存在明显的波动变化。年平均总降水日数为30 d,最多有48 d(1956年),最少仅有18 d(1972年)。大雨及以上降水日数年平均2.6 d,最多有6 d(出现4 a,频率5%,分别为1959、2002、2016和2017年),最少0 d(出现7 a,频率10%,1952、1965、1969、1983、1999、2000和2015年),频率最高为2 d(25%),其次为3 d(22%)。暴雨及以上降水日数年平均0.64 d,最多3 d(出现2 a,频率3%,2016和2017年),最少0 d(出现38 a,频率57%,最长1952—1957年连续6 a无暴雨)。

图3 1951—2017年榆林站夏季降水日数年际变化

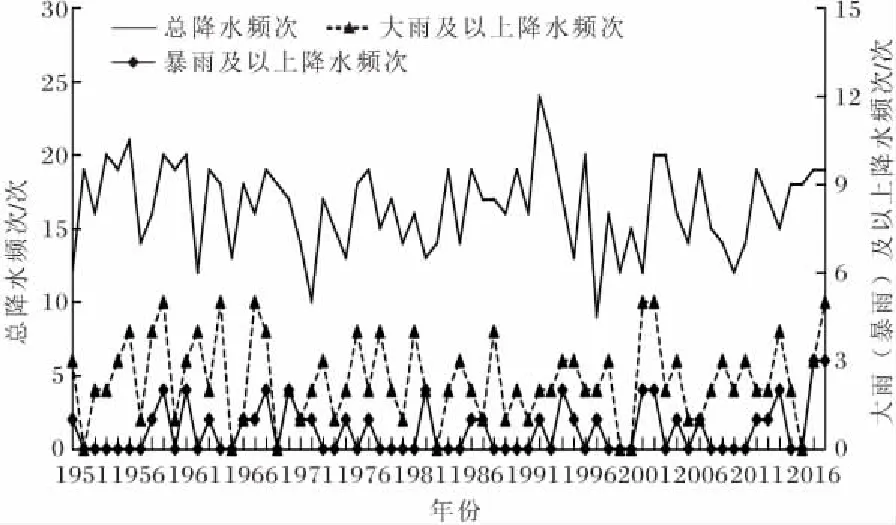

图4给出了1951—2017年榆林夏季总降水频次、大雨及以上降水频次和暴雨及以上降水频次的年际变化,这三类降水的频次都存在明显的波动变化:总降水频次平均16.5次/a,最多24次(1992年),最少9次(1997年);大雨及以上降水频次平均2.3次/a,最多5次(出现6 a,频率9%),最少0次(出现7 a,频率10%),频率最高的是2次(32%);暴雨及以上降水频次平均0.63次/a(仅2012年出现1次连续2日的暴雨),最多的3次(出现2 a,频率3%),最少的0次(出现38 a,频率57%)。

图4 1951—2017年榆林夏季降水频次年际变化

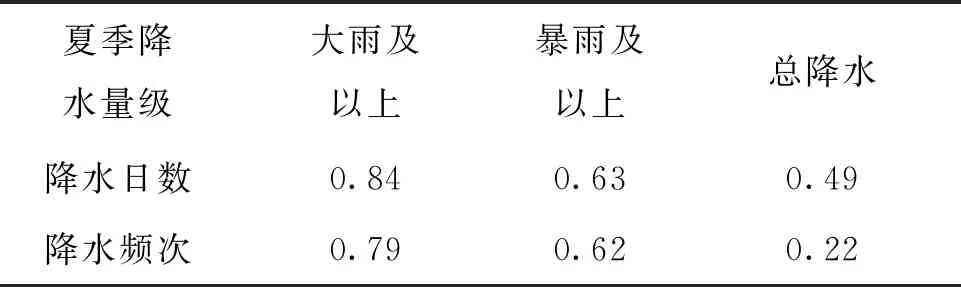

分别统计榆林夏季降水量与降水日数、降水频次的相关系数(表1),发现夏季降水量与降水日数较与降水频次的相关更为密切,与大雨及以上降水日数和频次相关最显著,对榆林夏季降水量的年际变化有主要贡献。

表1 1951—2017年榆林夏季降水与降水日数、降水频次的相关系数

3 榆林夏季降水异常的大气环流特征

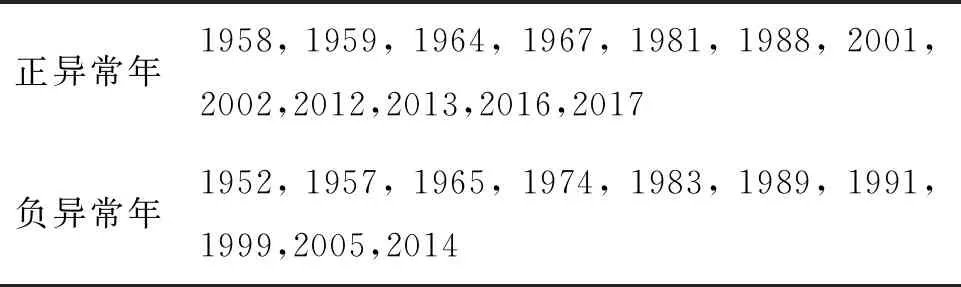

上述分析表明榆林夏季降水量存在显著的年际变化。根据榆林夏季降水时间序列(图1),以1倍标准差为标准,以正距平多于1倍标准差为正异常年,以负距平多于1倍标准差为负异常年(见表2)。应用合成分析法(正异常年与负异常年之差)诊断榆林夏季降水异常时所对应的环流异常。

表2 1951—2017年榆林夏季降水正、负异常年份

3.1 位势高度场特征

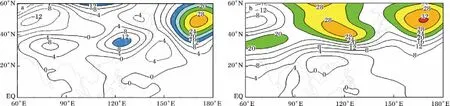

榆林夏季降水异常年的位势高度合成分析(正异常年平均值减去负异常年平均值)发现,500 hPa中高纬度中亚到贝加尔湖南为大片负异常区(图5a,见第33页),有一值为-12 gpm的负异常中心,伊朗高原和亚州大陆东岸分别有一正异常中心,表明榆林夏季多雨年贝加尔湖附近低槽活跃,副高偏强偏北,相应的100 hPa高度合成分析显示伊朗高原和我国大陆东部分别有20 gpm和28 gpm的正异常中心,显示南压高压的强度偏强(图5b,见第33页)。

3.2 风场和水汽特征

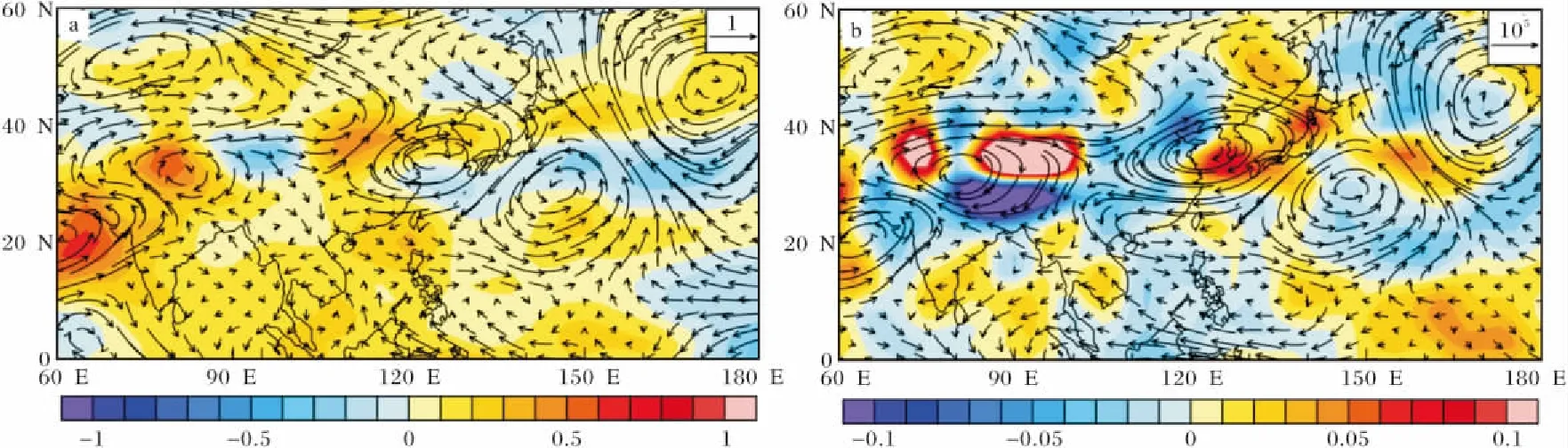

榆林夏季降水异常的700 hPa风场合成分析发現,我国西北地区的40°N有明显的西风异常区(图6a),孟加拉湾有弱的偏南风,我国大陆东部有一异常的反气旋环流,并在四川盆地到河套形成一支异常的偏南气流,这支偏南气流为地处河套北部的榆林市输送了充足的水汽,并形成了河套北部的高比湿中心。700~300 hPa水汽积分显示(图6b),高原东侧的四川盆地到河套北部,有一支明显的偏南气流的水汽输送,并在河套地区形成水汽通量的辐合区。

4 小结

(1)榆林夏季降水存在明显的年际和年代际变化特征。年代际变化无显著周期;年际变化上,20世纪60年代存在显著的3 a左右的变化周期,1985—2005年存在显著的8 a左右的变化周期。

(2)榆林夏季降水量年际变化与降水日数相关最为密切,与降水频次的相关性略低。榆林夏季降水变化主要与大雨及以上降水日数和频次有关。

图5 榆林夏季降水异常年的合成场(a为500 hPa,b为100 hPa,单位为gpm;阴影区域表示通过α=0.1显著性检验)

图6 榆林夏季降水异常年合成的700 hPa水平风场(矢量,m/s)和比湿(彩色,g/kg)场(a),700~300 hPa水汽通量(矢量,kg/(m·s)))及其散度(彩色,kg/(m2·s)))分布(b)

(3)榆林夏季降水异常与区域大气环流变化有密切关系,当南亚高压偏强,西太平洋副热带高压偏强、偏北,高原东侧对流层低层偏南气流偏强,榆林市夏季大雨、暴雨等强降水的频次较多,因而榆林夏季降水易偏多。