“双钥匙原则”下亚欧会议扩大进程比较分析

2020-06-05朱天祥

朱天祥

自1996年成立以来,亚欧会议(Asia-Europe Meeting,ASEM)先后进行了五轮扩大,其成员从最初的26个增加到如今的53个。虽然亚欧会议具有的广泛代表性和潜在影响力曾一度引发学术界的关注,(1)亚欧会议的53个成员代表了全球人口的60%,全球经济的65%,全球贸易的55%,全球旅游的75%。参见 ASEMInfoBoard, “ASEM in Numbers,” https://www.aseminfoboard.org/。但相对于亚欧会议深化维度的研究,(2)新加坡欧盟中心主任杨丽慧(Yeo Lay Hwee)曾指出,学术界关于亚欧会议的研究总体上可分为四大类。一是政治学家从国际关系视角对亚欧会议的实用性和有效性的研究;二是经济学家对亚欧之间贸易与投资流动及其经济联系的研究;三是来自不同学科的学者对亚欧各自的地区主义以及双方的地区间合作的研究;四是新闻记者、评论人、政策建议与分析人士对亚欧会议特定议题的研究。参见Yeo Lay Hwee, “The Ebb and Flow of ASEM Studies,” in Josine Stremmelaar and Paul van der Velde, eds., What About Asia: Revisiting Asian Studies, Amsterdam University Press, 2006, p.69。亚欧会议的扩大进程却一直没有得到学术界尤其是国内学者的足够重视。(3)国内外学者专门研究亚欧会议扩大进程的成果比较少见,代表性文献包括Bart Gaens, “ASEM Enlargement: Pitfalls and Potential of An Expanding Partnership,” in Bart Gaens, eds., “The Future of The Asia-Euorpe Meeting: Looking Ahead into ASEM’s Third Decade,” http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/asem/docs/20150915-final-future-of-the-asem_website_en.pdf;Howard Loewen, “ASEM’s Enlargement: State-to-State or Region-to-Region Dialogue?” in Yeo Lay Hwee and Wilhelm Hofmeister, eds., “The Asia-Europe Meeting: Engagement, Enlargement and Expectations,” https://cohass.ntu.edu.sg/eucentre/rp/Documents/Books/ASEM-BOOK-2010.pdf;David Capie, “Bridging Asia and Europe? Australia and New Zealand Membership in ASEM,” in Sebastian Bersick, Ger-Bart Egberts and Paul Van Der Velde, eds., The Asia-Europe Meeting: Contributing to a New Global Governance Architecture, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011; Bertrand de Crombrugghe, “ASEM’s Future Enlargement: The Way Forward,” in Sebastian Bersick Ger-Bart Egberts and Paul van der Velde, eds., The Asia-Europe Meeting: Contributing to a New Global Governance Architecture, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011; Bart Gaens, “ASEM’s Process of Enlargement and Its Implications,” in Bart Gaens and Gauri Khandekar, eds., Inter-Regional Relations and the Asia-Europe Meeting (ASEM), Palgrave Macmillan, 2018; 潘光:《亚欧会议的新一轮扩大和发展新机遇》,《求是》2010年第21期,第59~61页。

总的来看,目前关于亚欧会议扩大进程的研究主要有以下几个特点:一是从研究对象来看,直接论述的少,间接关联的多;二是从研究范围来看,以前三轮扩大为主,对后两轮扩大的关注明显不够;三是从研究视角来看,分析更多集中于新成员为何以及如何加入的问题,对亚欧会议既有成员接纳新成员的考虑研究不够;四是从研究框架来看,“双钥匙原则”(two-key approach)虽多有提及,但很少被作为通篇的分析路径,特别是没有充分注意到欧盟和东盟这两大地区组织所扮演的独特角色和发挥的特殊作用;五是从研究路径来看,多以扩大的时间先后顺序依次展开,缺少对整个扩大进程异同的对比和分类。

对此,笔者认为,作为与深化进程并行共存的另一维度,扩大进程也应是亚欧会议研究的一项重要内容。围绕亚欧会议新成员在地理区位、地缘归属、行为体属性等方面的多元化和多样性,对亚欧会议扩大进程展开系统研究和比较分析,有助于进一步揭示亚欧会议的附加价值,明晰亚欧会议的发展方向,提升亚欧会议的吸引力和影响力。

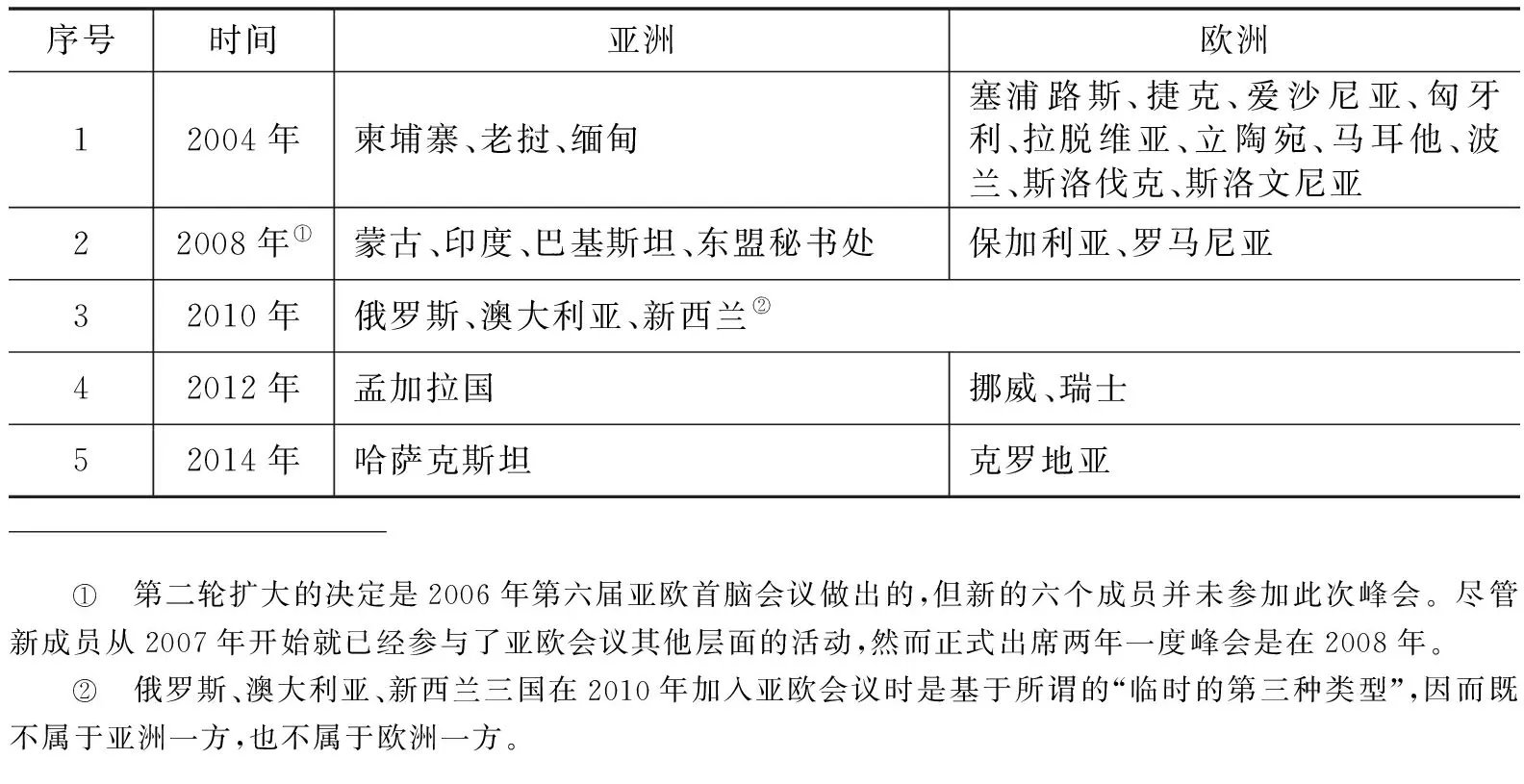

表1亚欧会议历次扩大简况(截至2020年3月)

图表来源:作者自制。

一、双钥匙原则的内涵辨析

1996年,首届亚欧首脑会议在泰国曼谷成功召开。一些未能成为创始成员的亚欧国家,如孟加拉国、伊朗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、澳大利亚、新西兰、印度、巴基斯坦、俄罗斯等纷纷表态希望加入亚欧会议。对此,曼谷峰会就亚欧会议进程的“开放”与“渐进”性质进行了首次确认,从而为今后的扩大事宜确定了原则性基调。1998年,第二届亚欧首脑会议再次决定“继续讨论扩大新成员的时间和方式”,(4)参见《第二届亚欧首脑会议主席声明》, https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682206/zywj_682242/t1271217.shtml。并在《亚欧合作框架》中指出,“扩大新成员应由国家元首和政府首脑们协商一致决定”。(5)参见《亚欧合作框架》, https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682206/zywj_682242/t1271220.shtml。尽管《亚欧合作框架》被视为亚欧会议各领域活动的指导性文件,然而它在扩大问题上仅仅指明了一个方向,却未能提供一种简便易行的操作方法。

有鉴于此,第三届亚欧首脑会议正式通过的《2000年亚欧合作框架》明确指出,“亚欧会议作为一个开放、渐进的进程,旨在加强亚欧伙伴关系,扩大新成员应分步骤进行,对每个申请国既要考虑其自身条件,又要考虑其可能对亚欧会议进程做出的贡献”。在此基础上,亚欧会议的扩大将奉行“双钥匙原则”,即“关于新成员参与的最终决定将由所有成员协商一致作出,而此前,该侯选国必须先获得本地区成员的支持”。(6)参见《2000年亚欧合作框架》, https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682206/zywj_682242/t1271479.shtml。

从理论上讲,任何想要加入亚欧会议的国家都必须满足上述框架提出的所有条件,包括渐进性、资格性、贡献力等,但实际上这些要求都不足以成为新成员入会的真正障碍。换句话讲,双钥匙才是决定亚欧会议扩大与否的关键因素,而第一步就是要寻求所在地区对新成员的首肯和支持。值得注意的是,从双钥匙原则的内涵来看,如果第一把钥匙指的是申请者必须首先获得本地区所有成员的支持,那么第二把钥匙就应该只需要获得对方地区所有成员的同意即可,而没有必要再一次强调由亚欧双方的全体成员协商确定。这究竟是表述上的累赘,还是包含了其他含义呢?

事实上,上述问题与亚欧会议的性质密切相关。关于亚欧会议究竟是“地区间论坛”(region-to-region)还是“国家间论坛”(state-to-state)的争论一直存在。(7)此处的地区间论坛仅涉及狭义上的地区间主义(bilateral interregionalism),主要包括地区组织与地区组织、地区组织与地区集团、地区集团与地区集团之间的关系。此类论坛与作为广义上地区间主义的跨地区主义(transregionalism)最大的区别即是前者存在基于地区的协调机制,而后者仍注重以国家为单位的各自为政。海纳·亨吉(Heiner Hänggi)在对地区间主义(interregionalism)的早期分类中把亚欧会议视为地区组织与地区集团之间的对话与合作,并将其归入狭义的地区间关系。(8)参见Heiner Hänggi, “Interregionalism as a Multifaceted Phenomenon: In Search of a Typology,” in Heiner Hänggi, Ralf Roloff and Jürgen Rüland eds., Interregionalism and International Relations, London and New York: Routledge, 2006, p.41.朱莉·吉尔森(Julie Gilson)也认为:“尽管亚欧会议并不是将两个先前就已经存在的地区聚集起来,然而在此论坛中奉行平等伙伴观念的相关决定则表明了参与成员国创建地区与地区对话,而非遵循一种诸如亚太经合组织模式的跨地区主义路径的明显意图”。(9)Julie Gilson, “New Interregionalism? The EU and East Asia,” in Fredrik Söderbaum, Luk Van Langenhove, eds., The EU as a Global Player: The Politics of Interregionalism, London and New York: Routledge, 2006, p.61.

然而,于尔根·吕兰(Jürgen Rüland)并不赞同上述观点。在他看来,“东盟仅仅是作为七个东盟国家参与这一论坛,而东盟+3(APT)也最好被视为一个地区集团,而非地区组织。此外,尽管双方的地区内协调起到了越来越多的作用,然而无论是从技术上还是在正式意义上,亚欧会议仍旧是一个由个体成员所组成的论坛”。(10)Jürgen Rüland, “Interregionalism: An Unfinished Agenda,” in Heiner Hänggi, Ralf Roloff and Jürgen Rüland, eds., Interregionalism and International Relations, London and New York: Routledge, 2006, p.297.但与此同时,他又承认亚欧会议与作为典型跨地区主义的亚太经合组织存在明显不同,因为前者“尚未发展出属于它自己的一套像秘书处那样的囊括性制度”,(11)Ibid.而这恰恰又是区别“双边地区间主义”(bilateral interregionalism)与“跨地区主义”(transregionalism)的关键。

上述争论发生在亚欧会议的早期阶段。但即使出现了亚欧会议历史上的第一次扩大,亚欧会议作为欧盟这一地区组织与东亚地区集团之间的对话论坛,其地区间属性也并没有改变。从第二次扩大开始,尤其是南亚、中亚、非欧盟国家、甚至是亚欧身份均比较模糊的国家加入亚欧会议之后,关于亚欧会议到底是亚欧两大地区之间的地区间论坛还是遍及欧亚大陆的国家间论坛的讨论又再一次引发了各方的热议。

对此,第九届亚欧外长会议曾授权高官们就亚欧会议扩大的标准、原则与程序展开研究。而第十届亚欧外长会议则明确表示,必须继续维持《2000年亚欧合作框架》所设定的“两极模式”(bipolar model),确保亚欧会议作为欧洲与亚洲地区间合作论坛的基本属性。(12)“The Tenth ASEM Foreign Ministers’ Meeting Chairs’ Statement,” pdf, p.20.但这并不能够否认亚欧会议进程中国家仍然作为主要行为体的事实,毕竟它们是参与亚欧会议的实实在在的成员。同时这也不能够否认亚欧会议的诸多双边和多边后续活动仍然以国家为中心,比如“基于议题的领导”(issue-based leadership)这种合作方式基本上都是由特定国家而非地区组织牵头进行的。因此,总的来讲,“亚欧会议是国际间合作和地区间合作的特殊形态和新生事物”。(13)卢光盛:《亚欧会议:机制和绩效》,《国际论坛》2005年第2期,第1页。它一直以来都具备一种“双重特征”(dual character),可以被视作一个“地区对地区的政府间论坛”。(14)Bart Gaens, “ASEM Enlargement: Pitfalls and Potential of An Expanding Partnership,” in Bart Gaens, eds., The Future of the Asia-Euorpe Meeting: Looking Ahead into ASEM’s Third Decade, Brussels: European Union, 2015, p.68.其中,国家对国家的属性表现为扩大进程中全体成员对新成员入会问题的协商一致,而地区对地区的属性则更多体现在“双钥匙原则”的第一个环节,即新成员须首先获得所在地区的认可与支持。

需要特别指出的是,地区间主义所涉及的“地区”不仅仅“作为地理路标,表明参与地区间关系的行为体的来源和边界”,而且还“作为政治架构,限定并塑造地区和国家行为体的个体行为和相互关系”。(15)朱天祥:《双层互持——冷战后欧盟对东亚的地区间外交研究》,上海人民出版社2018年版,第14页。同时值得注意的是,“在亚欧会议形成和发展过程中,欧盟和东盟起到了‘主导轴心的作用’”。(16)于向东:《亚欧关系的历史跨越——从日内瓦会议到亚欧会议》,《东南亚研究》2004年第6期,第58页。这两大地区组织不仅掌握着关于欧洲和亚洲作为地理区域的划定权限,(17)Bart Gaens, “ASEM’s Process of Enlargement and Its Implications,” in Bart Gaens and Gauri Khandekar eds., Inter-Regional Relations and the Asia-Europe Meeting (ASEM), Palgrave Macmillan, 2018, pp.177~178.甚至早在首届亚欧首脑会议召开之前就已经达成共识,即“地区集团才应该是决定各自地区哪些国家可以被纳入亚欧会议进程的行为体”。(18)Howard Loewen, “ASEM’s Enlargement: State-to-State or Region-to-Region Dialogue?” in Yeo Lay Hwee and Wilhelm Hofmeister, eds., “The Asia-Europe Meeting: Engagement, Enlargement and Expectations,” pdf, p.28.

从这个意义上讲,对于任何想要加入亚欧会议的国家或其他行为体,无论是本地区提名还是对方地区认可,欧盟与东盟都是最为关键的一环。这既符合欧盟长期以来作为亚欧会议欧方成员资格垄断者的独特身份,也迎合了欧盟作为地区间主义首倡者、践行者与引领者的特殊战略,同时还反映了东盟在东亚地区一体化进程中所扮演的主导角色和导向作用。虽然相对于欧方的单一性,亚方成员的多样性更为明显,力量格局也更加多样,但鉴于中国在主观上并不追求发挥领导作用,同时“日本的亚欧会议外交只是在个别的一些问题上发挥着积极的作用”,(19)宫本光雄:《亚欧会议进程与两地区关系的未来》,《国际政治研究》2000年第2期,第10~11页。而韩国对于亚欧会议的期待则重在政治与外交议程,尤其是朝鲜半岛问题,(20)David Camroux and Sunghee Park, “Korea and ASEM,” in Wim Stokhof, Paul van der Velde and Yeo Lay Hwee, eds., The Eurasian Space: Far More Than Two Continents, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004, pp.172~193.从而作为小国集团的东盟即便不能完全垄断亚欧会议的亚方成员资格,也能够在事实上成为决定亚方成员提名和接纳欧方成员的话事者。因此,尽管亚欧会议经过了多年的发展,“亚欧会议基本上与其最初发起时一样主要是由欧洲与东盟国家主导的”,(21)Ibid., p.10.“主要博弈方就是欧盟和东盟这两个区域集团”。(22)宫占奎、孟夏、刘晨阳主编:《亚欧会议研究》,南开大学出版社2006年版,第299页。

二、欧盟与东盟之间的博弈

1997年7月,老挝、缅甸正式加入东盟。出于对本组织成员的支持,东盟提名这两个新成员同时加入亚欧会议并出席1998年在伦敦举办的第二届亚欧首脑会议。对此,欧盟以缅甸自20世纪80年代末90年代初以来的人权和民主问题为由,先是阻挠东盟接纳缅甸为新成员,然后又因东盟执意为之而推迟了第十三次东盟—欧盟联合合作委员会会议,因而反对缅甸参加亚欧会议。这将欧盟与缅甸之间的双边矛盾上升到了欧盟同整个东盟对抗的层面。然而,在对自己进入新世纪后的亚洲政策进行重新评估后,欧盟愈发意识到东盟的战略性作用不能因缅甸问题而受阻,因此在2000年4月通过了与东盟发展进一步关系和恢复欧盟—东盟部长级会议的一揽子计划。同时也鉴于缅甸军政府对反对派态度的逐渐改善,欧盟同意缅甸可以参加联合合作委员会会议并出席第十三次东盟—欧盟部长级会议。(23)参见黄云静:《1988年以来欧盟对缅甸的立场与政策浅析》,《东南亚研究》2010年第1期,第32页。在此背景下,2002年的第四届亚欧外长会议首次在主席声明中对缅甸国内政局的积极发展表示了欢迎,并重启了关于亚欧会议参与问题的讨论,尤其是涉及到东盟的三个新成员国,同时还建议领导人在第五届亚欧首脑会议期间就此做出相关决定。

然而,缅甸军政府在2003年5月对昂山素季和其他民盟人士的扣押和逮捕使得本已向好的局面出现逆转。不仅第五届和第六届亚欧外长会议对此给予了特别关注,呼吁缅甸恢复有关民族和解与民主的努力,而且欧盟委员会和欧洲议会甚至宣称,如果军政府领导人与会的话,它们就将取消举办第五届亚欧首脑会议。但是,在即将发布对东盟最新战略文件的节骨眼上,(24)此处指的是欧盟委员会于2003年7月9日发布的《与东南亚新的伙伴关系》通讯。是否还能承担起与东盟脱钩的风险是欧盟不得不慎重考虑的事情。有利的是东盟与欧盟早在2003年初的第十四次欧盟—东盟部长级会议上就缅甸问题达成了初步共识,特别是东盟表示已经准备好接受欧盟的10个中东欧新成员加入亚欧会议,因而也希望欧盟能够接受东盟的三个新成员。(25)参见Howard Loewen, “ASEM’s Enlargement: State-to State or Region-to-Region Dialogue?” in Yeo Lay Hwee and Wilhelm Hofmeister, eds., “The Asia-Europe Meeting: Engagement, Enlargement and Expectations,” pdf, p.29。对此,出于对双钥匙原则赋予东盟对等否决权的考虑,加上欧盟对缅甸的立场和政策尚存在接触的一面,(26)参见黄云静:《1988年以来欧盟对缅甸的立场与政策浅析》,《东南亚研究》2010年第1期,第31页。以及亚欧会议的论坛性质为敏感性政治对话创造的适宜平台,最终欧盟同意缅甸可以参加亚欧会议,但只能派低级官员出席。

严格地讲,亚欧会议在2004年的首次扩大实际上是欧盟与东盟两大地区组织内部扩容的结果。起初,欧盟和东盟都认为“地区集团的扩大应当自动使得新国家加入亚欧会议进程”,(27)Howard Loewen, “ASEM’s Enlargement: State-to State or Region-to-Region Dialogue?” in Yeo Lay Hwee and Wilhelm Hofmeister, eds., “The Asia-Europe Meeting: Engagement, Enlargement and Expectations,” pdf, p.28.但缅甸问题的出现却让作为“规范性强权”(normative power)的欧盟提议设置了基于对方认可的“第二把钥匙”。而根据双钥匙原则的相关规定,欧盟有权否决亚欧会议亚方成员的入会资格。因此,亚欧双方围绕缅甸问题展开的博弈实际上也正是双钥匙原则发挥作用的一个体现。然而,欧盟和东盟逐步意识到,在亚欧双方均有新成员入会且双方均可报复性否决对方成员的情况下,第二把钥匙其实也就没有什么实质性意义了。就此而言,虽然双钥匙仍旧是扩大进程必须遵循的基本原则,但在缅甸入会问题解决后,亚欧双方其实在很大程度上默认了双钥匙原则的单钥匙运作。而这也使得后来保加利亚、罗马尼亚和克罗地亚作为欧盟新成员“自动”加入亚欧会议成为一种现实。

值得注意的是,在亚欧会议的欧方创始成员中,欧盟委员会是一个较为特殊的存在。它的超国家属性和国际法人资格既是欧盟双层复合结构的集中体现,又是欧盟致力于推动亚欧地区间对话的重要载体。但欧盟却一直苦于在亚洲找不到对应的地区行为体,这也是“欧盟持续关注并继续支持东盟一体化的重要动因”。(28)朱天祥:《双层互持——冷战后欧盟对东亚的地区间外交研究》,上海人民出版社2018年版,第76页。尽管现实中秘书处所能扮演的角色和发挥的作用与后来制定的《东盟宪章》在理论上对秘书处的赋权存在差距,(29)周士新:《试析东盟秘书处的权力限度》,《东南亚纵横》2016年第5期,第3~10页。但东盟秘书处作为独立成员申请加入亚欧会议不仅在某种意义上展现了东盟对亚欧会议地区间属性的一贯期许,而且还能够在一定程度上破解欧盟在亚洲推行地区间主义战略的对象难题。而对于东盟来讲,亚欧会议的亚洲一方已经从最初的“10+3”演变为第二轮扩大后的“10+6”。(30)“10”是指东盟十国,“3”是指中国、日本、韩国,“6”是指中国、日本、韩国、蒙古、印度、巴基斯坦。这种多元化和分散化的趋势不仅使得亚方内部的协调变得更加繁琐和困难,而且也增加了东盟传统地区主导权被离散和式微的风险。对此,在东盟一体化和共同体建设持续深入推进的背景下,东盟急需通过东盟秘书处来进一步促进和展现其内在的协调一致,同时借助东亚地区既存的“10+X”合作架构稳步构建其在亚欧会议亚洲事务中的总体协调权。(31)参见Japan Centre for International Exchange and University of Helsinki Network for European Studies “ASEM in Its Tenth Year: Looking Back Looking Forward:An Evoluation of ASEM in its First Decade and an Exploration of its Future Possibilities,” pdf, p.19.从这个意义上讲,东盟秘书处在2006年被接纳为亚欧会议新成员的价值已远远超越了量的范畴。它使得亚欧会议从“X+1”演变为“X+2”结构,(32)“X”是指亚欧会议国家成员,“1”是指欧盟委员会,“2”是指欧盟委员会和东盟秘书处。从而进一步夯实和凸显了亚欧会议的地区间主义属性。

三、亚欧地缘边界的渐次扩大

亚欧会议于2004年的首轮扩大使得该论坛成员从创始时的26个大幅增加到39个。其中,欧方成员的增幅及数量均远在亚方之上。为了有效平衡亚欧双方的数量差距,欧盟委员会早在1997年发布的一份关于亚欧会议进程的远景与优先性的文件中就曾明确指出,如果亚欧会议要扩大的话,那么在逻辑上首先应当考虑亚洲国家的参与。(33)Commission of the European Communities, “Perspectives and Priorities for the ASEM Process,” pdf, p.8.然而,对东盟来讲,由于其自身扩容业已完成,亚欧会议亚洲一方的扩大就不得不考虑其他非东盟的亚洲国家。事实上,亚洲一方除了东盟国家以外,本就包含了中国、日本、韩国三个国家。这既反映出东盟出于力量对比而做出的综合考虑,因为它“知道自己单枪匹马与欧盟打交道,势单力薄,必须将中国等东亚国家包括进来,以东亚集体方式才能旗鼓相当地与欧盟对话”,(34)马孆:《亚欧会议十年进程回顾》,《当代亚太》2006年第9期,第9页。又迎合了欧盟的亚洲新战略对包括东南亚和东北亚在内的整个东亚地区的关注,同时还“符合欧盟政治战略中的安全与人权目标,也有利于欧盟实现其经贸与合作战略的基本诉求”。(35)朱天祥:《双层互持——冷战后欧盟对东亚的地区间外交研究》,上海人民出版社2018年版,第91页。

有鉴于此,东盟考虑的侯选国首先来自于东北亚地区。其中,蒙古成为了当时唯一的现实可选项。(36)俄罗斯地区身份模糊不定,而朝鲜则因为半岛核危机不具备参与的成熟条件。而蒙古在其“第三邻国政策”(Third Neighbour Policy)指导下积极寻求融入地区合作进程,参与地区间多边对话机制的诉求与实践,也为其加入亚欧会议奠定了良好的基础。(37)Ts. Munh-Orgil, “Regional Integration Processes and Mongolia,” The Mongolian Journal of International Affairs, No.12, 2005, pp.3~7.当然,蒙古加入《东南亚友好合作条约》,参与并于2005年主办东盟地区论坛,也都是其获得东盟支持的重要原因。与此同时,在欧盟看来,蒙古是亚洲地区第一个前共产主义国家向民主和市场经济转型的成功案例,不仅有助于在亚洲推广欧洲的观念与利益,而且还有利于促进欧盟与中亚之间的良好关系。(38)Kateryna Rolle, “Mongolia: Country Overview and Foreign Policy,” pdf, pp.1~9.在此意义上,蒙古的申请并不存在什么障碍,其入会进程也相对顺利很多。

然而,无论从数量均衡还是从力量平衡的角度看,蒙古一国的分量始终还是非常有限。因此,东盟不得不将选择的范围扩大到亚洲的其他地区。其中,人口体量和经济潜力巨大的印度成为东盟考察的重要对象。事实上,在“东向政策”(Look East Policy)指导下,印度早在亚欧会议筹备之初就开始积极争取成为创始成员,但由于当时以马来西亚为代表的部分东盟国家坚持亚欧会议在地理范围和发展规模上的有限性,特别是担心南亚次大陆的安全困境和军事冲突会扰乱亚欧合作进程,甚至还忧虑印度的加入可能会对东盟在亚欧会议中的主导权形成冲击,因而多次拒绝了印度的入会申请。(39)Rajendra K. Jain, “India and ASEM: The Quest for Membership,” India Quarterly, Vol.69, Issue 4, 2013, p.360.虽然此前阻碍印度入会的因素仍然存在,但是在新一轮扩大需求的压力下,以新加坡为代表的支持派最终成功说服东盟成员国,从而东盟在接受印度入会的问题上达成了基本共识,结束了印度长达10年的入会努力。

当然,印度能够加入亚欧会议也离不开欧盟的大力支持。其实,在欧盟委员会先后发布的两份亚洲战略文件中,南亚地区一直都被视为亚洲的重要组成部分。进入21世纪以来,欧盟不仅在对亚洲的总体战略文件中表示,“印度作为一个地区和全球行为体的角色,以及欧盟—印度关系的进一步增进,值得我们(欧盟)特别关注”,(40)Commission of the European Communities, “Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships,” pdf, p.20.而且还在专门讨论亚欧会议的工作文件中将印度与中国、日本、韩国和东盟一起看作是全球和地区舞台上的主要行为体。(41)Commission of the European Communities, “Perspectives and Priorities for the ASEM Process (Asia Europe Meeting) Into the New Decade,” pdf, p.12.这似乎在一定程度上表明了欧盟将印度当做亚欧会议亚洲一方潜在成员的政策取向。加上欧洲议会多年来催促其理事会和委员会帮助印度入会以及英国这一前宗主国的协力推动,印度的入会在东盟首肯的背景下自然也就没有什么悬念了。

与此同时,鉴于巴基斯坦与印度在南亚地区的持续角力以及亚欧合作进程的稳定性,在接纳印度的同时吸收巴基斯坦成为亚欧会议新成员也就成为一件“理所当然”或“不可回避”的事情。(42)Bart Gaens, “The Outcomes of the ASEM 6 Summit in Helsinki,” in Bart Gaens, ed., Europe-Asia Interregionalism: A Decade of ASEM, Aldershot: Ashgate, 2008, p.150。这与当初印度加入东盟地区论坛时,许多成员提出应同时接纳巴基斯坦的考虑是一致的。自2003年起,“与东盟加强关系是巴基斯坦‘东向政策’的重点之一”。(43)杨勇:《冷战后巴基斯坦与东盟关系发展及未来走势》,《印度洋经济体研究》2015年第6期,第88页。而巴基斯坦“地处南亚、中亚和中东交界十字路口的战略地缘位置”,加上其事实上的有核国家、反恐前线国家、以及伊斯兰世界重要国家等多重身份,均是东盟希望与巴基斯坦在包括亚欧会议在内的各个层面开展对话与合作的重要动因。(44)同上,第100页。联合打击恐怖主义和极端主义,维护阿富汗及其周边地区安全与稳定的初衷也为欧盟积极支持巴基斯坦入会奠定了良好的基础。自此,南亚次大陆成为东亚地区成员基本满额后亚欧会议亚方成员扩容的主要方向之一。这也为孟加拉国在2012年的加入铺平了道路。当然,孟加拉国之所以首先受到东盟和欧盟的青睐,也与其在区域一体化进程中的引领和推动作用密切相关。(45)1980年5月,孟加拉国前总统齐亚·拉赫曼首先提出南亚区域合作倡议。1985年12月,南亚区域合作联盟第一届首脑会议在孟加拉国首都达卡举行。会议发表了《达卡宣言》,并制定了《南亚区域合作联盟宪章》。而这也预示了南亚区域合作联盟(SAARC)的其他成员届时加入亚欧会议的积极前景。

如果说东盟将亚欧会议亚方成员资格从东亚扩大到南亚尚且容易理解,那么东盟对哈萨克斯坦的提名却多少有些出乎意料。虽然东盟在第二轮到第四轮扩大进程中推动了一些超出传统“10+3”机制的亚洲国家入会,但它毕竟还可以在东亚峰会框架下维持其中心协调地位,而来自中亚的国家则不然。更何况迄今为止没有任何一个中亚国家成为东盟对话伙伴。双方唯一的制度化联系也仅存在于东盟与上海合作组织的相关合作中。(46)参见 “Overview Of ASEAN-SCO Relations,” https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/DONEOverview-of-ASEAN-SCO-as-of-Oct-17-fn.pdf.但这或许是东盟“迫不得已”采取的“权宜之计”。虽然南盟其他成员国可以得到优先考虑,但是它们并未表现出加入亚欧会议的明确意愿。反而是来自中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦早在亚欧会议成立之初就表达了加入亚欧会议的诉求。(47)潘光:《亚欧会议的新一轮扩大和发展新机遇》,《求是》2010年第21期,第60页。因此,为了进一步缩小亚欧双方成员数量的差距,同时也为了充分体现东盟对亚洲一方的特殊责任,东盟不得不在中亚地区挑选新的亚方成员。难怪巴特·盖恩斯(Bart Gaens)指出,哈萨克斯坦的入会是在“最后一刻的加入”(last-minute joining)。(48)参见Bart Gaens, “ASEM’s Process of Enlargement and Its Implications,” in Bart Gaens and Gauri Khandekar, eds., Inter-Regional Relations and the Asia-Europe Meeting (ASEM), Palgrave Macmillan, 2018, p.182.

实际上,亚欧会议多年来强调的互联互通建设也为中亚国家的入会奠定了坚实的基础。在哈萨克斯坦正式加入亚欧会议的第十届峰会上,亚欧领导人就呼吁“在亚洲和欧洲之间建立一个综合、可持续、安全、高效和便利的空中、海上和陆地运输系统,包括多式联运的解决方案”。(49)参见“Responsible Partnership for Sustainable Growth and Security:10th ASEM Summit Final Chair Statement,” pdf, p.2.此举正好彰显了中亚地区不可或缺的连接地位,而哈萨克斯坦在地理区位上的接近和综合实力上的领先则使其更易于发挥在欧洲大西洋和欧亚地区之间的桥梁纽带作用。(50)徐海燕:《哈萨克斯坦:新丝绸之路上的明珠》,香港城市大学出版社2015年版,第96~113页。另外,哈萨克斯坦在能源领域和安全事务上所能扮演的积极角色同样也是东盟愿意打破常规的因素之一。当然,因为在欧盟的中亚战略中被定位为“优先国家”(priority country),哈萨克斯坦得到欧盟的支持自然也不在话下。(51)参见“Kazakhstan and the EU,” https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en/1367/Kazakhstan%20and%20the%20EU。

随着亚欧会议亚洲一方在地缘上的不断突破,亚方成员开始对欧盟垄断欧方成员资格的做法提出质疑和批评,认为“将欧洲成员资格限制在欧盟范围内是与亚欧会议开放和发展的性质相冲突的”,因而“需要确保非欧盟的欧洲国家也可以加入亚欧会议”。(52)Bart Gaens, “ASEM Enlargement: Pitfalls and Potential of An Expanding Partnership,” in Bart Gaens, ed., “The Future of The Asia-Euorpe Meeting: Looking Ahead into ASEM’s Third Decade, ”pdf, p.71.出于对亚洲国家的一种适当妥协和积极回应,欧盟在2012年同意挪威和瑞士作为非欧盟成员国加入亚欧会议。尽管两国看似游离于欧盟之外,然而挪威其实早就通过欧洲经济区协定(EEA)和申根协定(Schengen Agreement)与欧盟在单一市场和人员自由流动方面日益融为一体,而瑞士则是欧盟在欧洲经济区以外合作最为深入的国家。不仅如此,欧盟与瑞士还于2014年开始就“共同制度框架”(common institutional framework)展开谈判,旨在进一步增强和深化双方的合作关系。(53)参见“Norway and the EU,” https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/1631/norway-and-eu_en.;“Switzerland and the EU,” https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/7700/switzerland-and-eu_en。从这个意义上讲,挪威与瑞士的入会并非是在分化欧洲,反而是有助于欧盟在欧洲拓展影响。与此同时,挪威和瑞士同属东盟对话伙伴,因此东盟在两国的入会问题上也并无异议,更何况这本来就符合东盟要求欧盟去垄断化的初衷。

综上所述,亚欧会议已经超越了最初仅限于欧盟与东亚之间的地区间架构,而日益表现出一种“洲际”(inter-continental)特征。(54)Yeo Lay Hwee, Bart Gaens and Shada Islam, “Asia-Europe Meeting (ASEM) in the Age of Connectivity,” pdf, p.16.那么,这是否意味着欧盟与东盟这两大地区“操盘手”愿意放弃它们在亚欧会议扩大进程乃至整个亚欧对话与合作事务中的主导权呢?答案恐怕是否定的。从实际操作与后续效果来看,欧盟明显倾向于维护原有的“双地区”(bi-regional)或“双极”(bipolar)模式。(55)Bart Gaens, “ASEM Enlargement: Pitfalls and Potential of An Expanding Partnership,” in Bart Gaens, ed., “The Future of The Asia-Euorpe Meeting: Looking Ahead into ASEM’s Third Decade,” pdf, p.71.尽管新加入的欧方成员包括了非欧盟的挪威和瑞士,然而在扩大后的地区协调机制中,亚欧会议欧洲一方的地区协调员仍然固定为欧盟对外行动署(EEAS)和欧盟轮值主席国。不仅如此,欧方成员还在亚欧首脑会议上对东盟扩展其伙伴关系表示赞赏,同时反复强调愿意经由“东盟主导”(ASEAN-led)的所有进程进一步加强同亚洲地区的接触。(56)参见“The 11th ASEM Summit Chair’s Statement,” pdf, p.10;“The 12th ASEM Summit Chair’s Statement,”, pdf, p. 4。由此观之,东盟在亚太地区的“中心位置”(centrality),包括在亚欧会议进程中的特殊性,并没有因为更大范围的扩容而受到实质性冲击。相反,在欧盟和东盟的共同努力下,亚欧会议的地区间主义属性将得以有效延续。

四、临时的第三种类型

如果说欧盟与东盟在缅甸入会问题上的争执主要是围绕其“实际资格”展开的,那么双方关于俄罗斯、澳大利亚、新西兰入会申请的分歧则首先涉及到三者的“名义资格”问题。早在亚欧会议成立之初,俄罗斯就立刻表达了参与的兴趣和诉求。在其“欧亚战略”的指导下,俄罗斯认为它可以在亚欧会议中扮演一种特殊的角色,“因为它是唯一一个与欧盟签有伙伴合作协定的‘亚洲’国家,同时也因为它是唯一一个既拥有亚太经济合作组织又拥有东盟地区论坛成员身份的‘欧洲’国家”。(57)Rogov Sergei, “The Eurasian Strategy of Russia,” Ekonomicheskiye Strategii, No.6, 2000, p.52,转引自Fyodor Lukyanov, “Russia in ASEM: Engagement and Expectations,” in Yeo Lay Hwee and Wilhelm Hofmeister, eds., “The Asia-Europe Meeting: Engagement, Enlargement and Expectations,” pdf, p.97.然而,俄罗斯对自己这种“双重身份”的自信并未赢得欧洲和亚洲国家的一致赞赏,反而成为阻碍其加入亚欧会议的一大障碍。因为根据双钥匙原则,任何想要申请成为亚欧会议成员的国家都必须首先明确各自的地区属性。它要么是欧洲国家,要么是亚洲国家,而所谓的欧亚跨地区身份并没有被纳入既有的扩大标准,因而也就无法启动相关的扩大程序了。

最初,俄罗斯先是以欧洲国家的身份提出了入会申请。这不仅与苏联解体后俄罗斯向西转向的对外战略密切相关,而且也是俄罗斯长期以来在对外观念上仰视欧洲、俯视亚洲的重要体现。(58)Fyodor Lukyanov, “Russia in ASEM: Engagement and Expectations,” in Yeo Lay Hwee and Wilhelm Hofmeister, eds., “The Asia-Europe Meeting: Engagement, Enlargement and Expectations,” pdf, p.85.但欧盟对此明确表示了拒绝。因为至少在当时所有想要加入或已经加入亚欧会议的欧方成员都必须是欧盟成员国。很显然,俄罗斯并不符合这个最基本的条件。尽管它也提出过加入欧盟的请求,然而在成为欧盟成员遥遥无期的情况下,俄罗斯不得不考虑以亚洲国家的身份申请入会。与亚欧会议的欧洲一方相比,亚洲一方本来就比较多元化,亚方的成员资格又并未同东盟的成员资格捆绑在一起,但即便如此,俄罗斯作为亚洲国家的身份也还是受到了亚欧会议亚方成员的质疑。“因为很难说俄罗斯属于哪一个地区:欧洲还是亚洲?实际上,俄罗斯一部分属于欧洲,一部分(中亚部分)属于亚洲,这显示了在程序上还存在一个尚未沟通的裂痕。”(59)科拉多·列塔:《亚欧会议的未来》,时事出版社2003年版,第749页。

比起俄罗斯跨界身份带来的尴尬,澳大利亚的入会申请更是一波三折。1995年亚欧会议尚处于筹备阶段之时,新加坡、英国、日本和印度尼西亚就曾明确表态支持澳大利亚成为亚欧会议创始成员。但由于受到马来西亚时任总理马哈蒂尔的坚决反对,澳大利亚两度无缘亚欧会议。(60)马哈蒂尔在任时两次反对澳大利亚作为亚洲国家加入亚欧会议,主要是因为马哈蒂尔对亚欧会议亚洲一方的理解更多局限在其当初提议的“东亚经济集团”。在他看来,澳大利亚并不属于东亚的地理范畴。此外,澳大利亚与美国过于亲近的关系也是促使马哈蒂尔拒绝澳大利亚申请的一个重要原因。此后多年,因为澳大利亚政府偏向于双边主义尤其是注重与美国的关系,所以对申请加入亚欧会议的兴趣持续走低。直到新的执政党重塑对多边主义的信心,澳大利亚才又对加入亚欧会议表现出强烈的兴趣。在2008年的第七届亚欧首脑会议上,关于澳大利亚加入亚欧会议的问题再次得以讨论。2009年5月,第九届亚欧外长会议最终同意澳大利亚在次年举行的第八届亚欧首脑会议上正式成为亚欧会议的一员。(61)David Capie, “Briging Asia and Europe? Australia and New Zealand Membership in ASEM,” in Sebastian Bersick and Paul van der Velde, eds., The Asia-Europe Meeting: Contributing to a New Global Governance Architecture, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011, pp.161~162.

新西兰本来在20世纪90年代中期也曾考虑过加入亚欧会议,但终因成本收益差距导致其较早地放弃了这一念头。然而,澳大利亚的成功入会却使新西兰开始重燃入会的念头。这一方面是因为新西兰意识到它即将成为当时东亚峰会成员中唯一一个非亚欧会议国家,另一方面也因为它觉得确有必要力争在亚洲的所有地区性机制中占有一席之地。(62)新西兰将此对外战略形象地称为 “a horse in every race”。因此,新西兰随即向亚欧双方的协调员提出以亚洲国家身份申请加入亚欧会议。虽然亚欧双方对新西兰的申请并无实质性的反对意见,但新西兰却在时间上错过了亚欧外长会议关于扩大问题的讨论,但它又希望与澳大利亚和俄罗斯同时加入。幸亏在作为亚欧会议东盟协调员的柬埔寨的支持下,所有亚方成员才一一同意采取非常规办法接受了新西兰的请求。(63)David Capie, “Briging Asia and Europe? Australia and New Zealand Membership in ASEM,” in Sebastian Bersick, Ger-Bart Egberts and Paul Van Der Velde, eds., The Asia-Europe Meeting: Contributing to a New Global Governance Architecture, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011, pp.164~165.

对欧盟而言,澳大利亚与新西兰不仅与欧洲拥有密切的历史关联和相同的价值观念,而且这两个天然的伙伴还有助于帮助欧盟更大程度地介入东亚峰会并加强与东盟的联系。(64)参见David Capie, “Briging Asia and Europe? Australia and New Zealand Membership in ASEM,” in Sebastian Bersick and Paul van der Velde, eds., The Asia-Europe Meeting: Contributing to a New Global Governance Architecture, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011, p.168.因此,即便从解决亚欧双方成员“数量均衡”(numerical balance)的角度讲,欧盟也更愿意澳大利亚和新西兰成为亚欧会议的亚方新成员。至于俄罗斯,欧盟同意其入会在某种程度上也是为了缓和因其东扩造成的与俄罗斯关系紧张的局面。而对于东盟来说,俄罗斯作为前超级大国,澳大利亚和新西兰作为“中等强国”(middle powers)的加入在“量”和“质”两方面都有助于缓解亚欧双方存在的不对等现状。不仅如此,上述三国成为亚欧会议成员的意义还在于,它们符合东盟历来奉行的“大国平衡战略”,是进一步强化东盟地区主导权,提升东盟对欧平等地位的重要借力。当然,这并非东盟的一厢情愿。俄罗斯、澳大利亚、新西兰各自面向亚太地区的战略调整,尤其是突出与东盟的特殊关系,也是东盟积极支持三国入会的重要原因。

值得注意的是,俄罗斯、澳大利亚、新西兰虽然自己提出以欧洲或亚洲国家的身份加入亚欧会议,但三国在2010年正式入会时其所属的地区身份却并未明确,而是以所谓的“临时的第三种类型”(temporary third category)出席了第八届亚欧首脑会议。乍一看,这种“规避‘双钥匙’原则以第三方身份加盟的方式会在一定程度上削弱亚欧会议关于成员资格的规则”,(65)孙溯源:《制度匮乏下亚欧合作的选择:议题、形式和方向》,《当代亚太》2011年第3期,第36页。但从另一个角度来看,这恰恰是变相坚持“双钥匙”原则的一大体现。最初,新加坡为解决俄罗斯、澳大利亚、新西兰的入会身份问题,建议在亚欧会议内部创造一个基于第三种地理区域的新组别,但考虑到亚欧会议本质上的“双地区特征”(bi-regional character),其他成员并未予以支持。于是,这才有了柬埔寨在维持亚欧地理边界的基础上提出的“临时的第三种类型”。(66)Bart Gaens, “ASEM’s Process of Enlargement and Its Implications,” in Bart Gaens and Gauri Khandekar, eds., Inter-Regional Relations and the Asia-Europe Meeting (ASEM), Palgrave Macmillan, 2018, p.179.2012年,俄罗斯、澳大利亚、新西兰正式以亚洲国家身份参加第九届亚欧首脑会议。这标志着上述临时性举措的终结,也表明亚欧会议的基本原则和发展方向,当然也包括扩大进程的“双钥匙原则”,并未因三国的加入而发生根本或重大逆转。(67)潘光:《亚欧会议的新一轮扩大和发展新机遇》,《求是》2010年第21期,第60页。

五、结 语

从2014年至今,尚未有其他新成员加入亚欧会议。2018年的第十二届亚欧首脑会议和2019年的第十四届亚欧外长会议的主席声明也均未出现有关扩大问题的字眼。不仅如此,从2020年亚欧会议轮值主席国柬埔寨公布的有关第十三届亚欧首脑会议的筹备情况来看,扩大事宜亦不在本届会议的议程之中。或许这在某种意义上印证了杨丽慧的观点,即在缺少秘书处的情况下,亚欧会议的快速扩大导致了不同群体的出现,从而给协调工作带来了一些挑战,进而加重了其本来就存在的合作深度缺乏、可见性成果缺失以及存在感缺少等问题。(68)参见Yeo Lay Hwee, “Asia-Europe Meeting: Contemporary Challenges and the Way Forward,”pdf, pp.2~3.因此,亚欧会议领导人更希望在现有成员的基础上深化务实合作而不是继续推动扩大进程。但需要指出的是,扩大并不必然是深化的绊脚石。有时,扩大反而能够倒逼相关改革,从而成为深化合作的垫脚石。这就要求亚欧会议必须摒弃过去那种粗放式的扩大路子,而应当着眼于亚欧务实合作的大局,致力于为新近提出的亚欧互联互通架设畅通的交流平台。(69)扩大成员对于亚欧互联互通尤其是其中的交通设施联通具有直接且重要的意义。巴特·盖恩斯就提出,亚欧会议是探讨欧亚互联互通路径的一个绝佳的论坛。参见Bart Gaens, “ASEM and the Asia-Europe Connectivity Agenda,” https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/asem-and-asia-europe-connectivity-agenda-21420。从这个意义上讲,白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、土耳其等国都可以成为下一步亚欧会议扩大的侯选国。此外,鉴于上述国家均位于“一带一路”沿线的重要交通节点,中国亦可通过推动亚欧会议有针对性的扩大,切实发挥亚欧会议在共建“一带一路”过程中的独特作用。(70)2015年3月,中国国家发展和改革委员会、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》就曾在合作机制部分明确提出,应强化亚欧会议等多边合作机制的作用,让更多国家和地区参与“一带一路”建设。2019年4月,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报,在谈到加强发展政策对接时,也强调了亚欧会议互联互通工作组等有关倡议与合作框架所带来的机遇。