水生态修复与保护方法技术的发展和实践分析

2020-06-05沙朋朋

沙朋朋

(宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院,宁夏 银川 750199)

1 水生态损害

水生态损害就是缺乏必要的生态水或生态水体遭受污染,危及人类和植物、水生生物的生存,进而产生生态灾难。具体是什么引起水生态破坏,从而引发生态环境问题的呢?下面将详细介绍。

1.1 污水的来源

生态环境中污水的来源主要有两个方面:①人在日常生产生活中排放的污水;②生态系统中自身存在的如酸雨等。 人为产生的污染是比较好控制的,哪里的废水排放不符合标准责令当地政府整改便可解决,真正麻烦的是由于生态系统中自身存在引起的污染。

1.2 河流的过度开发

为了促进经济发展,通过水流获得能源,避免洪涝等灾害的发生等,各级水务部门加大了对河道的开发与利用,但是这些开发多是以经济利益为先,忽视了生态系统的完整性,从而造成对河流的过度开发。例如某条河,当地政府为了提振经济,在该河流两岸沿线建设多座大坝,这些水利设施的建设对该河流流域的生态系统运行产生了严重的影响,水文情势被破坏,鱼类的生殖繁衍受到阻碍,上下游的水质相差较大。同时在建设的过程中河堤的硬质化也严重破坏了生态的自我修复功能,同时随着河流中砂石的开采,河岸不断的后退,湿地受到破坏,从而使水生态系统遭到更严重的破坏(表1)。

表1 河流的过度开发中所引发的问题

1.3 河道规划不合理

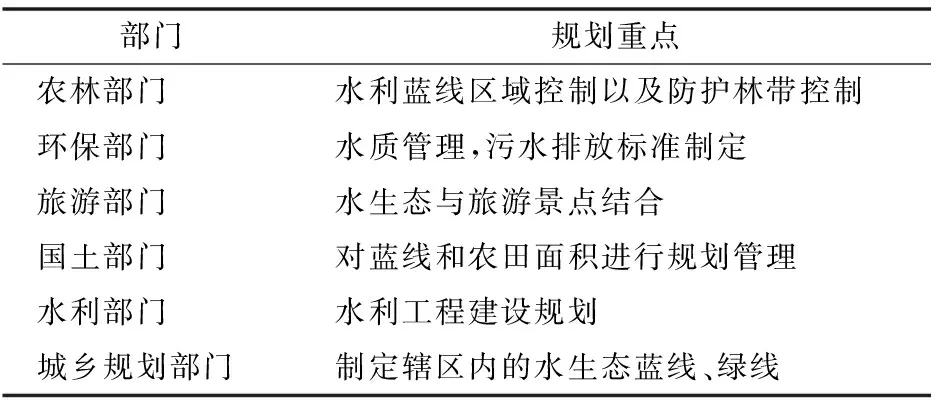

水生态系统保护功能区划分一般采用一级区划和二级区划的两级体系划分标准,通过一级区划,协调区域间的用水关系,满足水资源的可持续发展要求,实现水生态环境的保护和恢复。二级区划的存在,在理论上可以使各个水务本门的合作加强,但是水生态功能区划,这种方式只是简单地保护水域,没有考虑到陆地生物活动对水域的影响,有很浓的理想色彩,很难成功地实行,并且没有把规则细节落实到每个部门。这种划分非常复杂,导致工作落实有很大的难度。生态建设涉及的部门较多,这些部门各自制定相关的办法,导致各部门间的联系较差,对河流的规划管理不到位(表2)。

表2 涉及河流管理的各部门

2 水生态修复工艺技术分析

水生态修复是一项系统性工程,主要包括生态浮床、清除淤泥后底质改良、河岸建立河道缓冲带、水体中建设砾间接触氧化工程、人为建造湿地工程等5项基本处理工艺。在设计水生态修复方案前,首先需要掌握这些基本工艺的原理、步骤及优缺点,然后根据技术可行性、治理周期、处理经济性等多种因素来选择合适的处理工艺,按照对症下药的治理思路,结合本流域的具体污染状况、工艺的合理性和工程实施难度来确定具体综合修复方案[1]。

2.1 生态浮床

生态浮床是选取环境友好型的材料于水中搭建构造水生植物成长所需的良好环境,将有净水效果的水生或陆生植物种植在受污染的水体中,生态浮床的功能主要体现在4个方面:①净化水质;②为鸟类提供生存空间;③保护水域堤岸;④使水域景观美化。

2.2 底质改良

底质改良是通过向水中添加有生物、物理、化学活性的物质,降低影响水生物生长物质的浓度,从而达到使水体符合生物繁殖的要求。河道清淤后,在河道使用水质底质改良剂,减少了有害物质的存在以及病菌病毒,赋予水生动植物以良好的生存环境,使水生动植物生存率提高,进而增强生态系统的稳定性,在改善水质的同时使河道的结构得到改善。

2.3 河道缓冲带

为保持河道生态环境健康而设计的河道缓冲带在实际工作中运用较多,河道缓冲带指河道与陆地区域间的过渡地带,缓冲带主要由树木及其他植被组成,沿河岸有一定的宽度范围,缓冲带不但为各种生物在河道附近繁殖提供生存环境,其中构建的生态系统能起到防止水土流失的作用,同时河道中生物的主要物质和能量来源就是由缓冲带提供的。

2.4 砾间接触氧化工程

通过构建数个小的生态体系,模拟生态环境中的自我净化能力而构建出的砾间接触氧化工程也是净化水体的一种强力方式。将砂石投入人工建立的微生物反应器中,使砂石上长出一层微生物薄膜,再将这种砂石置于污染的水体中,生物膜与水接触的面积增大,水体中污染物体流经砾间处理单元时,通过吸附、过滤、生物降解、接触沉淀等多种机制实现净化。

2.5 人工湿地

人工湿地是通过人工模拟湿地系统而建立起来的,具有与天然湿地同样净化水体的能力,而且可以人为控制监督的废水处理系统,被污染的水体经过人工湿地时,湿地通过物理吸附、生物降级等作用将水体净化。

3 水生态保护的主要措施

3.1 建立完善水生态文明体系

实施水生态的红线管理。完整的生态文明体系的建立尤为重要,规划、节约利用水资源;控制建设项目在河流两岸的开发,在城市规划时保留一定湿地建设面积;限制用水量,对于用水量过度以及开发过度的地区实行重点保护。

3.2 加强流域协调管理,实施山水湖田的综合治理

制定科学合理的保护方案,尽快实施水资源保护方案,改善水资源调配机制,对于重点江河湖泊重点保护;完善生态补偿机制,使经济与生态保护共同发展;改革创新江河湖泊的管理模式,以保护、自然恢复为主。

3.3 建设友好生态水工程体制,发挥水工程的生态保护和修复作用

协调生态保护和建设水利工程之间的关系,加强水利工程的规划设计、建设施工等多个环节对生态的保护。河流工程的布局应该尽量不破坏河流的天然性,在工程施工过程中做到影响最小,同时使浅滩、河湾、湿地等栖息地得到最好的保护。

3.4 建立生态水网体系,实现河道湖水系统的连通性

建设河道、湖水联通工程,优化水资源配置,利用天然连通和人工连通互相结合的方法,使河道与人工湖泊、天然湖泊相连通,增强河流的可承载力,使得河流与湖泊的自我调节能力得到加强。

4 实践案例分析

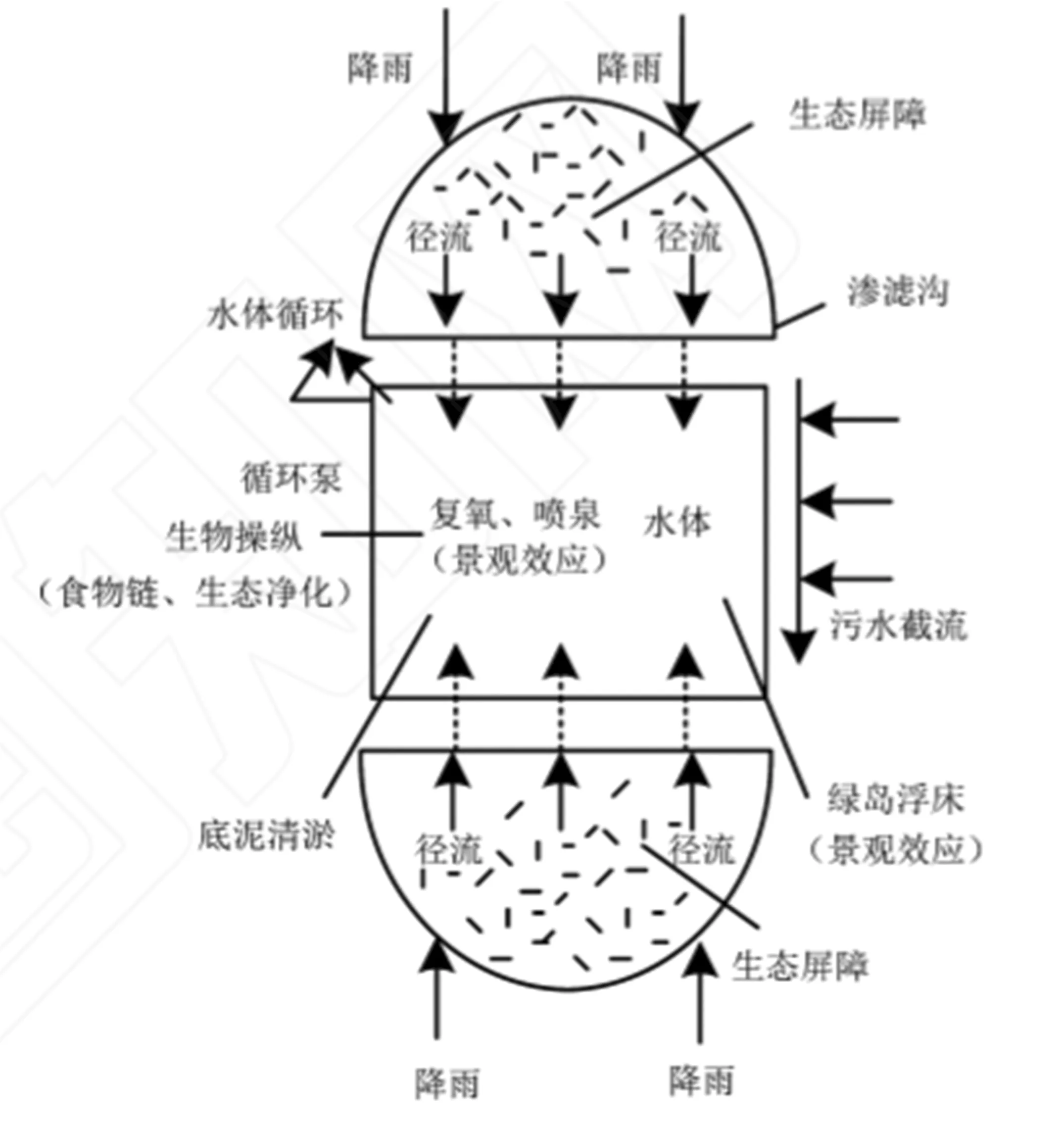

宁夏南部山区梯级河库水体修复就是运用生态修复的案例,其综合的修复理念给日后的工作带来指导性意义(图1)

图1 生态修复方案示意图

4.1 修复理念

污染控制与生态修复相结合。 采用污染控制与生态修复技术修复梯级河库污水过程中,应充分利用水体的自净能力,避免过度的人为参与,确保污水修复效果。 将修复过程分为3个阶段:第一阶段,杜绝外界污染物进入水体,如河库清淤、整修截污干管,以降低流域污染物比重;第二阶段,由于污水中的氮、磷会导致“水华”,因此降低水体中氮、磷比重十分关键,第三阶段,稳定发挥水体的自净功能,在水体中投放鱼苗、蚌等水生生物形成优化的生物链,稳定水体自净功能。以下的修复方法就是按照上述的修复理念所制定的合理的方法。

4.2 修复方法

(1)污水截流,首先由于宁夏山区梯级河库淤积严重,水体的污染严重,由于西部开发力度加大,宁夏山区梯级河库附近因开发速度快导致部分项目排污不达标,污水在未经处理的情况下直接进入河库,进而污染水体。 针对这种状况,应在污水的排放口安装截留装置,减少污水的流入。

(2)河底清淤,梯级河库成库历史悠久,具有流速小、水体置换周期长的特点,外界污水排入导致梯级河库底部淤积大量沉积物,应填埋、清除梯级河库底部的淤泥及石头等,以降低河库水体受影响程度。

4.3 修复结果

修复前,污染水体水质基本不变,且局部污染物浓度上升;实施生态修复后,通过监测水体中COD(化学需氧量)、BOD(生物需氧量)、氮磷等污染物质的含量,通过修复后一年的监测,水体中各类污染物质含量有了明显的减少。运行初期污染物浓度降低程度较大,修复结束后随着运行时间的延长,污染物浓度下降程度有所降低。由此可见,宁夏梯级河库的修复工作取得明显效果。

4 结 语

水生态修复是一项综合性的工程,需多个方面综合考虑,比如技术可行性、经济合理性等,不同的地区不同的河流应因地制宜制定合理的方法,按照“一河一策”的思想开展水生态治理。在当前严峻的水生态损害的大背景下,要求管理者和具体工作人员,要不断创新思维,丰富知识库,用多元化的方式开展水生态修复工作,提升环保工作渗透效果,增强水生态环境修复技能。