乡村振兴背景下的超大城市近郊乡村规划实践

——以上海唐镇郊野单元规划为例

2020-06-05□王奕

□ 王 奕

2017年,习近平总书记在党的十九大报告中提出乡村振兴战略,指出农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略。

作为超大城市,上海乡村有其独特特征。为了探索适合超大城市的乡村振兴之路,2018年底,上海出台《上海市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和《上海市乡村振兴战略实施方案(2018—2022年)》,紧紧围绕强村、富民、美环境,做实做好乡村振兴这篇大文章,加快打造具有江南水乡特征和大都市郊区特色的上海农业农村新风貌。

郊野单元规划是上海针对乡村地区制定的规划类型。城市开发边界外的区域均需编制郊野单元规划作为乡村地区规划建设的法定依据,也是上海落实乡村振兴的重要抓手。

1 超大城市近郊乡村发展概况

由于我国城乡土地长期以来实行的是二元公有制,即城镇的土地属国有,农村的土地属集体所有。而传统城市规划的关注对象是被划入城市规划区范围的区域,城市规划区范围之外的乡村地区则往往被忽视,造成乡村发展建设缺乏有效指导。作为超大城市(根据国务院发布《关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市),上海城乡二元制差异尤为突出。在6340平方千米的行政面积中,二分之一仍然是半城市化或乡村地带。上海乡村地区存在现状建设用地使用低效粗放、耕地生态用地等非建设用地被蚕食;基础设施和公共服务设施配套不齐全、环境污染严重等问题。

大城市近郊是一个介于城市和乡村之间错综复杂的区域,城乡接合部即是对这类区域的通俗称谓。正是由于乡村发展建设的薄弱,导致城乡接合部成为二元公有制矛盾最为突出的地方,往往给人留下难以管理、城乡环境面貌“脏乱差”等印象。从城乡规划角度,大城市近郊乡村普遍存在着景观资源丰富、自然资源敏感;交通结构差、交通秩序混乱;建筑风貌良莠不齐,空间布局混乱;基础设施不完善,缺乏规范管理问题。

2 唐镇乡村发展特征与问题

唐镇地处浦东新区中部,东与合庆镇毗邻,西与张江、金桥镇接壤,南至川沙新镇,北接曹路镇,是浦东新区中部“唐镇—曹路—合庆”提升型城镇圈的核心城镇。唐镇紧邻浦东中心城区,是典型的近郊型城镇(见图1),毗邻张江、金桥和川沙3个城市副中心,区位极佳。

图1 唐镇区位图

唐镇镇域面积32.32平方千米。唐镇郊野单元为城市开发边界外的区域,也就是乡村地区部分,主要位于镇域西侧和北侧,面积8.93平方千米,仅占镇域总面积的四分之一。唐镇下辖17个村、13个居民委员会、3个产业区片,截至2017年末,全镇常住人口约15万人。其中,唐镇乡村地区涉及13个村,人口约5万人,占总人口三分之一。作为近郊型城镇,无论从人口比例或是面积比例,唐镇乡村地区都仅占到全镇域的一小部分,是一个“以城为主,以乡为辅”的城镇,相较于远郊城镇“以乡为主,以城为辅”的特征是截然相反。

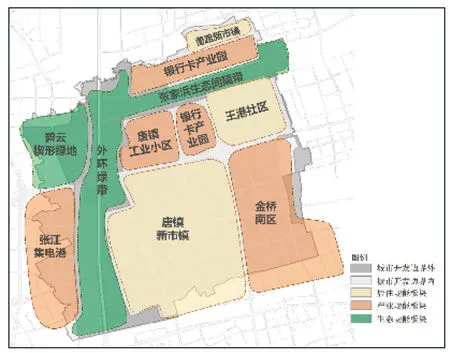

自1995年成立以来,唐镇居住、产业和生态各大功能板块逐步形成(见图2)。居住功能包括唐镇新市镇、王港社区和曹路新市镇3个板块。产业园区集聚,张江集电港是张江科学城重要产业基地之一;金桥南区、银行卡产业园是区级产业园区;唐镇工业小区则是镇级个产业园区。生态功能由外环绿带、碧云楔形绿地和张家浜生态间隔带构成的“十字绿轴”。此外,浦东运河、川杨河、张家浜绕镇而过,水绿环抱,生态品质卓越。

图2 唐镇功能板块图

2.1 功能定位不清晰

随着城市化进程加快,唐镇乡村地区不断被城市开发侵蚀,最终形成现在“以城为主,以乡为辅”的空间格局。乡村地区的功能也随之不断变化着。虽然《上海市浦东新区国土空间总体规划(2017—2035)》(下称“浦东2035总规”)将唐镇乡村划入外环绿带、碧云楔形绿地和张家浜生态间隔带,明确了生态功能,但是具体功能定位尚不清晰。唐镇乡村未被纳入农业“三区”,且仅涉及极少量基本农田保护区,现状村庄也将全部撤并,意味着唐镇乡村不是一个以农业生产和居住为主要功能的区域,这与传统乡村的主要职能有所差异。因此,明确唐镇乡村的功能定位和其在城镇发展中的作用是首要问题。

2.2 建设用地使用粗放

唐镇乡村土地利用现状以建设用地为主,面积为642公顷,比例为71%;农用地次之,面积159公顷;水域和未利用地91公顷(见图3)。但是现状建设用地使用粗放,人均建设用地面积高达128平方米,到达了一般城市的人均建设用地水平。类型以宅基地和工业用地为主,其中工业用地大多是村级集体经济组织和私人小型企业为主,利用效率低下。现状建设用地总量与“浦东2035总规”确定的116公顷建设用地天花板更是相差甚远,面临巨大减量化压力。

图3 土地利用现状图

2.3 生态资源有待提升

乡村地区是森林等生态资源的主要建设空间。唐镇乡村现状林地83公顷,仅占乡村总面积的9%,远低于“浦东2035总规”中对于唐镇森林覆盖率16%的要求。根据地理国情普查数据,林草覆盖面积也仅为227公顷,其中大部分为草地,林地仅占36%。因此,无论从生态资源总量还是从生态资源结构来看,都有待提升。张家浜生态间隔带、外环绿带和碧云楔形绿地三块重要生态空间也仍需进一步建设和贯通,提高唐镇生态基质。

2.4 乡村风貌丧失特色

唐镇有露德圣母大教堂、芳祭阁堂、小湾区公所、培德商业学校4处历史建筑和重庆桥、报恩桥唐家桥等古桥,可谓江南水乡和西方哥特式风格融合并存。但是乡村地区大部分建筑的建筑风格、色彩、材质等都杂乱无章。这是由于我国政府对于乡村地区的建设管控偏重以宅基地面积、建筑面积的定量控制,而缺乏建筑风格、色彩等定性引导,导致乡村风貌长期缺乏有效指导,在农民自行新建改建自有住房的过程中,形成了大量风格各异、五花八门的乡村建筑。

3 唐镇乡村振兴的规划策略

3.1 功能定位和产业发展策略

3.1.1 功能定位

唐镇作为紧邻浦东中心城区的城镇,周边有多个重要居住和产业板块。而乡村地区穿插在这些板块中,这是中心城区缺乏而近郊区特有的生态优势。一方面,随着人们生活水平的提高,对于大自然的向往日益迫切,越来越多的郊野公园成为人们休憩的目的地;另一方面,乡村地区的生态功能也需要服务于人,促进人与自然和谐。因此,适宜的功能定位是如何处理好唐镇城乡关系的突破口。因此,规划提出“错位发展、优势互补、城乡共生”,将唐镇乡村定位为生态唐镇、活力郊野,发展成为城市生态保育重点区,上海东部郊野休闲游乐目的地。

具体功能分为三块:生态优越的保育示范区、休闲特色的游憩观光区、近郊特色的休闲农业区。首要功能是生态保育,唐镇乡村均位于三类生态空间,远期将实现农民全部进镇集中居住,工业全部减量,力求打造为生态优越的保育示范区。其次以休闲观光、生态教育为特色,发展有利于体现区域风貌、提升市民生态保护意识的各类休闲游憩教育活动,为唐镇乃至浦东市民提供休闲游乐的场所。此外,农业生产方面也突出近郊特色,结合基本农田和耕地保护,发展为镇居民服务的、具有一定特色的近郊休闲农业,满足人们日益增长的休闲需求。

3.1.2 产业发展策略

产业发展是地区发展的内生动力。规划在功能定位基础上,进一步提出产业发展策略。结合“浦东2035总规”要求以及唐镇乡村现有资源禀赋特征,依托自然林地、耕地、生态公园将农业生产与文化、科技、服务等要素有机结合,构筑三生融合的全景产业链,突破一产、二产、三产限制,实现传统产业与文化创意的紧密融合,带来产业融合的经济乘数效益。以稳固农业生产功能、凸显生态功能、创新服务功能、激活乡村地区经济活力为目标,提出“一田、一林、一水、一人文”4大产业发展引导策略(见图4)。

“一田”是基于基本农田保护区,发展近郊特色休闲农业,特色农产品种植、生态菜园认领、有机蔬菜网上直卖等产业。“一林”是依托退建还林发展契机,利用碧云楔形绿地和外环绿带,发展生态型游憩休闲、森林观光、体育运动等产业。“一水”是利用丰富的水系,有机协调绿地、河湖、林地、耕地资源,打造水环绿绕的生态格局,重点是沿张家浜、外环运河沿线选择性开展水上运动、休闲垂钓、水岸休闲等多方面活动,发展综合性的、多行业参与的、有水域资源特色的旅游休闲产业链。“一人文”是依托唐镇原生态的江南水乡环境和深厚的人文积淀,以及镇区生态休闲、文创产业以及历史文化建筑等资源,充分发挥生态优势、人文优势和产业优势,大力推动文化、教育、生态产业之间的融合,发展充满活力和创新属性的生态文化产业。

图4 产业发展策略图

3.2 空间布局策略

3.2.1 空间管制分区

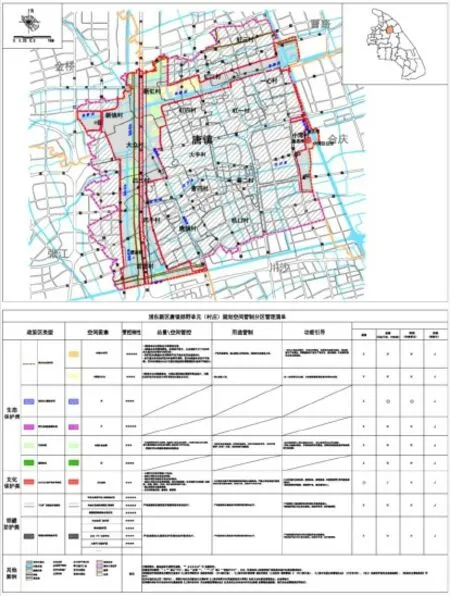

根据上海“四线管控”要求,对唐镇乡村地区的生态保护类、文化保护类、邻避防护类进行空间管制,并形成管理清单(见图5)。生态保护类重点管控永久基本农田和生态空间。落实唐镇乡村永久基本农田保护任务26.31公顷。基本农田将发挥维护城市供应安全和生态安全的双重作用,一经划定不得随意调整,促进基本农田耕地质量更高、局部更集中成片发展。生态空间则是推进外环绿带、张家浜生态间隔带和碧云楔形绿地的建设。保护林地资源,加强贯通建设,提升生态空间连通性和完整性。在生态间隔带与外环绿带中实施造林,提高生态空间的森林覆盖率。文化保护类包括不可移动文物小湾区公所以及报恩桥、唐家桥和重庆桥3座古桥。邻避防护类划定“三高”沿线控制防护区和各类市政设施的邻避控制防护区。

图5 空间管制分区管理清单

3.2.2 建设用地

根据“浦东2035总规”要求,唐镇乡村减量化用地面积达5.37平方千米,占总用地面积的60%。建设用地指标极为紧张,仅有1.16平方千米。因此,如何合理安排建设用地,确定减量时序规划,是规划的重点之一。

在减量化要求下,唐镇乡村建设用地优先向公益类、基础设施类用地倾斜,严控经营性设施用地。重点保障道路交通设施、市政设施、乡村公共服务设施和文物古迹设施用地。现状建设用地必须为合法用地,方可保留。对以往发展过程中不合法的建设用地统一减量清退,还乡村原貌。

镇村发展是唐镇乡村发展重点。综合考虑上位规划要求、村庄发展条件和镇村意愿,优化完善村庄布局。至2035年,唐镇乡村地区村庄远期全部撤并,撤并村农民全部向城镇集中,妥善安置,形成“5E+0X+0Y”镇村体系。5处城镇集中安置区(E点)位于镇域北部曹路新市镇内,总用地面积18.71公顷。根据规划地块区位、设施配套条件等,适当调整容积率至2.0,以满足安置需求,提高土地利用效率。

3.3 生态提升策略

结合减量化后土地,对唐镇乡村生态系统进行提升。通过种林对土壤污染进行治理,逐年增加林地建设规模,推进生态系统的整体保护、系统修复和综合治理。优先在外环绿带、生态间隔带等区域实施现状建设用地减量和造林,提升生态空间连通性和完整性,提高森林覆盖率,达到“浦东2035总规”要求的16%。

此外,改变农、林、水分离式发展模式,统筹优化唐镇乡村农、林、水空间布局,在增加林地、水域的同时,充分拓展耕地和粮食生产空间,体现农、林、水等各类空间要素的景观性、生态性、生产性功能,丰富区域内的生物多样性,建立农林水一体化生态屏障,改善区域生态环境自修复能力。在生态片林中建设发挥生态保育功能的生态生产区,通过片林建设促进区域空气净化,提高氧含量,改善区域农田小气候。通过田块布局、河流治理、生态护岸、林带建设等,强化复合的景观性,提升农田休闲、游憩功能,发挥多元目标。加大湿地生态修复,加强生态驳岸、农田缓冲带等生态工程建设,提高农田的自然、生态价值。

3.4 风貌引导策略

唐镇乡村具有江南水乡特点,河网密布,水环绿绕,建筑肌理保持了临水而居,以水为路的布局,属于滨海平原风貌特色区。与此同时,唐镇是具有人文底蕴的城镇,因此,规划围绕自然资源和人文要素的整合和特色挖掘,提炼总结乡村风貌、色彩引导、元素符号等特征,继承和发扬传统文化,突出不同区域的特点,提出保护提升乡村生态区风貌的景观策略。

总体风貌格局为“两带串四区”,依托张家浜和外环运河两条骨干河道,串联起4个各具特色的风貌区。“两带”为依托外环绿地及其两侧的自然生态条件,打造外环绿廊风貌带。沿张家浜水系,分段演绎不同沿河风景,打造滨水风貌带。“四区”为城市绿地风貌区、沃野田园风貌区、森林风貌区以及湿地风貌区。

自然风貌依托乡村自然肌理,以尊重自然、保护自然、顺应自然为原则进行生态风貌的维护和重塑。对田、水、路、林、建筑等要素的形态、分布进行分类引导和有机组合,形成以田为底、以水为脉、以路为骨、以林为肌的风貌格局,凸显乡土景观和自然风貌(见图6)。鼓励可持续、高标准的利用河道岸线的自然与人文资源、将水系两岸的农村风貌与河道梳理相结合,提升景观的可识别性、突出片区风貌特色。

图6 乡村风貌引导图

由于唐镇乡村不保留宅基地,因此以公共建筑风貌引导为主,形成江南水乡白墙黛瓦的总体风格,适当融合现代建筑元素。规划对建筑高度、建筑材料、色彩、细部予以引导。确定建筑高度控制在不超过18米;色彩以白、灰,黑为主,适当点缀素雅的彩色,避免采用大面积高饱和度彩色;建筑材质以砖、瓦、木为主,避免使用大量金属、玻璃材质。

4 结语

超大城市近郊区是城与乡交汇处,也往往是最容易被忽视的区域,无序的用地、混乱面貌是以往“城乡接合部”的印象。要实现乡村振兴,首要工作是突破原有乡村规划的局限,跳出城市规划的逻辑,更多地关注乡村发展的实际需要。此外,从城乡关系入手,摈弃二元规划的思维,从产业、用地、生态和风貌维度实现城乡一体化发展。作为上海近郊乡村规划的一次实践,唐镇郊野单元规划为超大城市近郊乡村的规划方法提供一些思考。