氯喹/羟氯喹抗病毒作用及其临床应用

2020-06-05尚谦慧周瑜曾昕陈谦明

尚谦慧 周瑜 曾昕 陈谦明

氯喹(chloroquine,CQ),是1934 年由德国科学家合成的一种与天然奎宁结构相似的抗疟疾药,由于当时使用剂量过大导致出现严重的药物不良反应。因此,科学家在1950 年合成一种与CQ结构类似的化合物,羟氯喹(hydroxychloroquine,HCQ)。临床试验发现,HCQ与CQ作用相似且安全性更高[1]。随着抗CQ的疟原虫菌株的出现,CQ /HCQ在抗疟中应用逐渐减少,但其他潜在临床价值逐渐被挖掘。研究发现CQ/HCQ可以通过升高内吞体/溶酶体的低PH值、抑制"炎症风暴"发挥抗病毒的作用。尤其是在新出现的、无特效治疗药物的、威胁全球公共卫生安全的病毒性疾病面前,如严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-CoV)、中东呼吸综合征冠状病毒(middle-east respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV),CQ/HCQ选作为辅助药物,均取得良好的疗效。此外,CQ/HCQ还具有免疫调节、抗炎、抗肿瘤作用,并已用作治疗各种慢性自身免疫性疾病、非疟疾感染和肿瘤的辅助药物[2]。

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19),病原体为2019-nCoV, 又称严重急性呼吸综合征冠状病毒2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2),人群普遍易感,主要经呼吸道飞沫和密切接触传播[3]。近期一项研究表明口腔黏膜上皮尤其是舌部可能成为SARS-CoV-2感染的潜在部位,说明口腔存在易感性[4]。病毒传播迅速,防疫形式严峻,且目前尚无针对COVID-19的特效药物。结合新冠疫情,国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》将CQ纳入抗病毒药物,并已在多个机构开展临床试验[3,5],这使得CQ/HCQ的抗病毒机制及其临床应用备受关注。因此,本文对CQ/HCQ的抗病毒机制以及应用研究综合介绍,以期加深临床医生对应用CQ/HCQ治疗COVID-19的理论依据及应用策略的理解。

1 CQ/HCQ抗病毒机制研究

病毒只有寄居在有易感性的活细胞内才能完成增殖。病毒与宿主细胞发生特异性结合进入细胞后,以其自身基因组为模板复制出病毒基因组并完成蛋白质合成,最终经过装配释放出子代病毒。少数时候,病毒在复制时可整合其基因组DNA片段插入宿主染色体DNA中,并和宿主DNA相连接。这种整合对病毒依赖性的癌变至关重要,如人乳头瘤病毒等。增殖的病毒和免疫细胞相互作用,释放多种细胞因子,形成炎症风暴并造成细胞大量的死亡[6]。病毒还可以通过抗原变异、损伤免疫细胞来进行免疫逃避[7]。CQ/HCQ可以通过抑制病毒的增殖、调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌,达到抗病毒的目的。

1.1 抑制病毒的增殖

1.1.1 抑制病毒吸附和入侵 病毒吸附于易感细胞是感染的第一步。病毒通过表面的吸附蛋白与宿主细胞(包括上皮细胞、巨噬细胞、T淋巴细胞等)表面特异性受体相结合,选择通过胞吞作用形成早期内吞体进入细胞质内[4,8]。继而和来源高尔基复合体的含有酸性水解酶的运输小泡发生融合,在其囊膜上质子泵的作用下,将胞质中的H+泵入,使得胞内的PH值降到6.0以下。此时病毒可在内吞体/溶酶体酸性环境中脱壳释放出核酸[9-10]。

CQ/HCQ一方面可以影响宿主细胞表面受体的糖基化,进而影响病毒和细胞的结合。如减少血管紧张素转换酶-2(angiotensin converting enzyme-2, ACE2)受体的末端糖基化[8]。另一方面,CQ/HCQ可以影响病毒表面的吸附蛋白而减少病毒对易感细胞的吸附。如影响人免疫缺陷病毒-1(human immunodeficiency virus, HIV-1)包膜糖蛋白gp120的糖基化[11]。此外,有研究表明破坏内吞体酸化和脱壳过程可抑制病毒复制、阻止病毒感染。CQ/HCQ溶水后呈碱性,可通过质子化积聚在内吞体/溶酶体等低pH值细胞器的酸性囊泡中,通过升高内吞体/溶酶体酸性pH值,破坏其结构与功能,进而影响病毒的感染[6,12-13]。

1.1.2 抑制病毒复制 CQ可通过影响铁离子含量和抑制细胞自噬来影响病毒遗传物质的复制。研究表明病毒复制时需要铁依赖性核糖核苷酸还原酶。晚期获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS) 患者体内有大量铁离子积累,CQ可以有效降低巨噬细胞内铁含量,这可能是由于它干扰转铁蛋白受体介导的铁摄取,也可能是由于它能够抑制转铁蛋白释放铁离子,降低细胞内铁离子含量,继而干扰病毒复制,但需进一步证实[14]。 此外,已有研究证明细胞自噬可以促进寨卡病毒(zika virus,ZIKV)的复制[15]。而CQ可导致自噬溶酶体聚集,使自噬相关蛋白降解减少,抑制细胞自噬发生,从而抑制病毒的复制[12,15]。

1.2 抑制炎症风暴

某些病毒(SARS-CoV,埃博拉病毒(Ebola virus,EBoV)等)在感染后期可引发炎症风暴(亦称为细胞因子风暴),促使炎性细胞因子[包括白细胞介素-1β (interleukin-1β,IL-1β),IL-2,IL-6,IL-10,肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α),干扰素-α(interferon-α,IFN-α),IFN-β]持续大量产生,活化免疫细胞聚集到炎症部位,并产生释放大量一氧化氮,增加内皮细胞的通透性和感染性,造成组织充血、水肿、损伤,导致出现急性呼吸窘迫综合征和多脏器衰竭[16]。

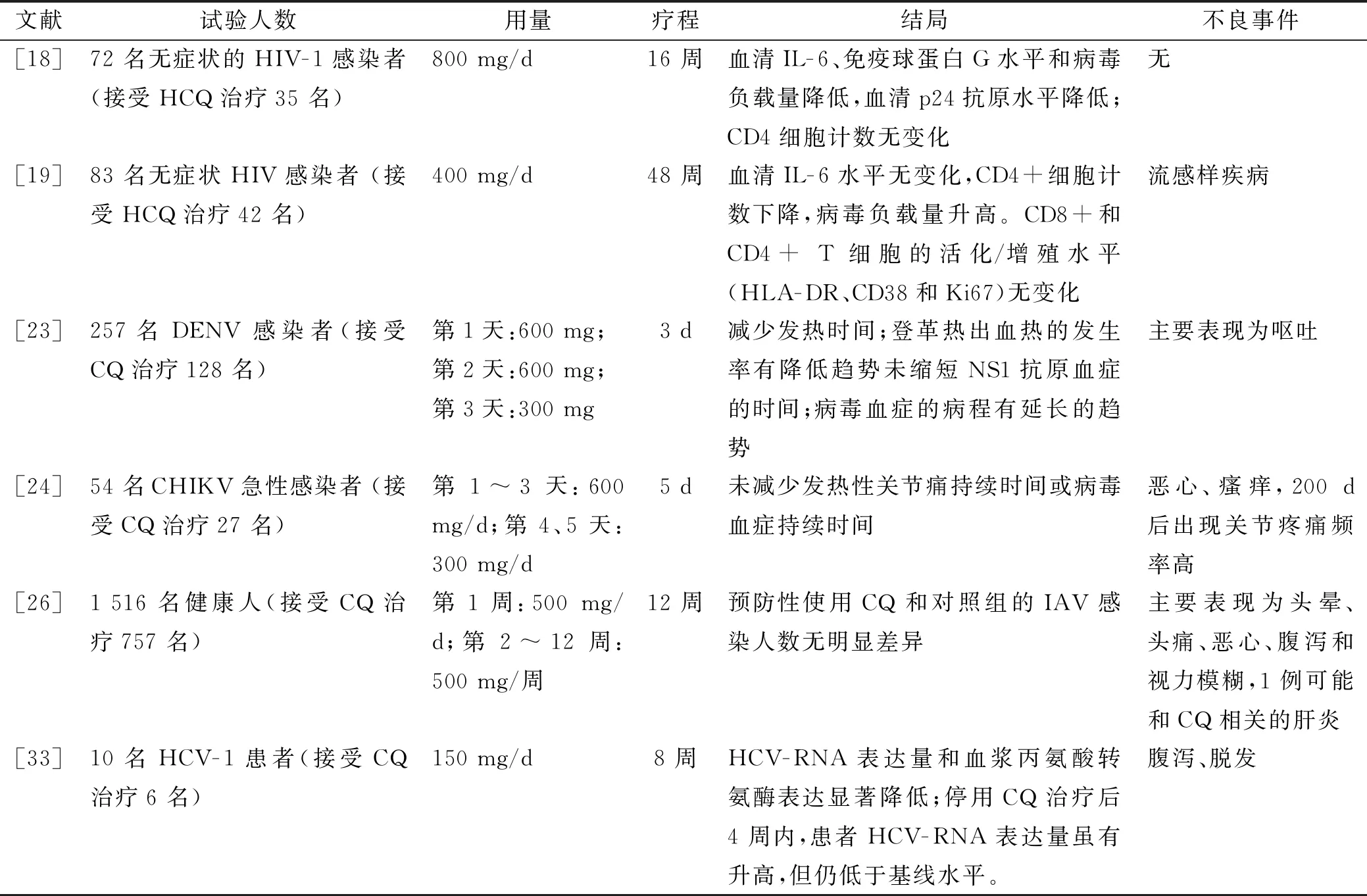

CQ/HCQ可通过影响细胞因子表达水平和免疫细胞活化状态来调节免疫功能。研究发现,CQ对TNF-α、IL-1和IL-6的分泌具有抑制作用[6,17]。此外,CQ可以通过降低下游信号分子白细胞介素1受体相关蛋白激酶-4和干扰素调节因子-7表达水平以及抑制IFN-α的合成,来抑制Toll样受体/ MyD88信号通路和浆细胞样树突状细胞活化[13](表 1)。

2 CQ/HCQ抗病毒的临床应用

2.1 HIV感染和AIDS

HIV属于反转录病毒科的慢病毒,主要攻击人CD4+T淋巴细胞,感染者可经过数年、甚至长达10 年或更长的潜伏期后发展成AIDS而最终导致死亡。大量研究发现CQ可以通过影响gp120糖基化、内吞体酸化来影响HIV对浆细胞样树突状细胞的吸附和入侵,还可以通过下调 IFN-α等细胞因子来抑制免疫活化[11,14]。一项早期随机对照临床试验中发现,HIV感染者服用 800 mg/d HCQ 16 周后:CD4细胞计数未出现变化,血清IL-6水平和病毒负载量降低(P<0.05)[18]。而在另一项临床双盲随机对照试验结果显示,HIV感染者服用HCQ(400 mg/d)48 周后IL-6水平未出现变化,CD4细胞计数下降,病毒负载量升高(P<0.05)[19]。

表 1 CQ/HCQ抗病毒机制

2.2 埃博拉出血热(Ebola hemorrhagic fever,EHF)

自1976年起中非地区曾爆发数次EHF,死亡率高达60%~80%。EBoV是一种含有包膜的丝状病毒,可通过酸性内吞体的低PH值来引发包膜糖蛋白对宿主细胞表面分子的结合以及引起炎症风暴造成组织损伤[16,20]。体外实验证明,CQ可通过改变细胞内PH环境来影响EBoV进入宿主细胞[20]。Madrid等[21]在BALB/c小鼠模型中发现CQ(90 mg/kg,2 次/d)可明显提高小鼠70%~80%总体生存率(P<0.05),但是在相同用药剂量的荷兰猪模型中却未出现相同结果,并且在更低用药剂量(>25 mg/kg)的荷兰猪模型中出现药物毒性。

2.3 登革热(Dengue)和基孔肯雅病(Chikungunya)

登革热和基孔肯雅病都是由虫媒传播引起的急性传染病。登革热病毒(dengue virus,DENV)和基孔肯雅病病毒(chikungunya virus,CHIKV)均由低PH值的内吞体途径进入宿主细胞[9,13]。体外实验表明CQ/HCQ对DENV 和CHIKV有抑制作用(P<0.05)[9,22]。一项双盲随机对照试验中,CQ(第1、 2天 :600 mg;第3 天:300 mg)虽可以缩短DENV感染者的发热时间(P<0.05),但不良事件发生率高于对照组(P=0.01)[23]。且在一项关于CHIKV急性感染的双盲随机对照试验中,CQ未能有效减少关节疼痛和病毒血症持续时间,且出现轻微不良反应(P<0.01)[24]。

2.4 甲型流感(Influenza A)和禽流感(Avian influenza)

甲型流感和禽流感均是由甲型流感病毒(influenza A virus,IAV)引起。体外及动物实验表明,CQ可通过影响IAV进入细胞的内吞体/溶酶体途径及抑制细胞自噬来发挥有效作用[10,25]。而一项临床双盲随机对照试验表明,健康人对CQ具有良好耐受,但CQ(第1周:500 mg/d;第2~12周:500 mg/周)并不能有效预防甲型(H1N1、H3N2)和乙型流感病毒感染,且不良事件发生率更高(P<0.000 1)[26]。

2.5 严重急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome, SARS)与中东呼吸综合征(Middle-East respiratory syndrome, MERS)

SARS于2002 年底首次出现在我国广东地区,并蔓延至全球29 个国家/地区。研究发现其病原体SARS-CoV刺突(spike,S)蛋白的S1区域可与宿主细胞表面受体ACE2结合进入宿主上皮细胞内,继而通过内吞体/溶酶体途径脱壳释放病毒颗粒,并在感染后期引发炎症风暴[6,8,13]。MERS是2012 年来由MERS-CoV引发的一类严重呼吸道疾病,病死率约为35%。MERS-CoV可通过内吞体/溶酶体途径发挥作用[13]。研究发现,CQ能够同时抑制SARS-CoV诱导的Vero E6细胞系中病毒复制,半抑制浓度[IC50=(8.8±1.2) μmol/L]接近急性疟疾治疗期间所达到的CQ血浆浓度,提示CQ对该细胞系应用的安全性[27]。此外,Vincent等[8]还发现Vero E6细胞暴露SARS-CoV之前和之后均用CQ处理后病毒复制均受抑制,突显出CQ对SARS-CoV的预防和治疗的优势。De等[28]筛选348 种FDA批准化合物,确定CQ对MERS-CoV[半最大效应浓度(EC50)=3.0 μmol/L]和SARS-CoV(EC50=4.1 μmol/L)有抑制作用。

2.6 COVID-19

研究表明,COVID-19的病原体SARS-CoV-2与SARS-CoV具有亲缘关系,且与蝙蝠冠状病毒HKU9-1相似。并发现SARS-CoV-2的S蛋白RBD区域可与人宿主细胞表面的ACE2相结合[29]。在细胞水平上,CQ[EC50=1.13 μmol/L,半细胞毒性浓度(CC50)>100 μmol/L]能够有效抑制 SARS-CoV-2 感染[30]。临床试验结果表明,CQ在抑制肺炎恶化、改善肺部成像结果、促进病毒阴性转化和缩短病程方面优于对照组,且无严重不良反应[5]。并形成《磷酸氯喹治疗新型冠状病毒肺炎的专家共识》,CQ每次 500 mg,2 次/d,疗程10 d[31]。后由临床数据的进一步丰富,确保该药在临床使用中更加安全有效,强调CQ适用于18~65 岁的成人,并需要根据患者体重差异调整CQ的用法用量[32]。

2.7 其他

ZIKV,属于黄病毒科,通过母婴传播引起胎儿严重的小头畸形症。体外及动物实验表明,CQ/HCQ可以抑制ZIKV的垂直传播[12,15]。丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)同属黄病毒科,已造成全世界7 110 万人感染。一项三盲临床随机对照试验表明,对聚乙二醇干扰素和利巴韦林的联合治疗无反应的HCV-1患者经过CQ(150 mg/d)治疗8 周后,HCV-RNA表达量和血浆丙氨酸转氨酶表达显著降低(P<0.05)[33]。单纯疱疹(herpes simplex)是I型单纯疱疹病毒(herpes simplex virus-1,HSV-1)感染所致,具有传染性。体外实验表明,CQ(150 μmol/L)不能有效阻止HSV对细胞的吸附或侵入,但CQ(10 μmol/L)可以增强IFN(10 IU/ml)的抗病毒作用[34]。

表 2 CQ/HCQ用于抗病毒治疗的临床试验一览表

3 药物安全性

研究表明一次服用20 mg/kg CQ会出现药物毒性,当一次服用30 mg/kg则会引起死亡。不良反应包括:头晕、头痛、视力模糊、注意力难以集中、轻微肠胃不适和瘙痒。少见皮肤色素脱失、毛发变白、脱发以及各种皮疹。长期大剂量使用CQ(累计总量达1 g/kg或者50~100 g)可诱导不可逆性视网膜病变[35]。

因此,在使用CQ时需要谨慎选择用药剂量,以确保其安全性。CQ在我国用于治疗COVID-19时,也由最初的每次500 mg、 2 次/d改为根据体重差异选择用药剂量,并且疗程从10 d缩短为7 d。

4 小结及展望

CQ/HCQ作为经典的抗疟疾药物已使用近百年。随着近年来对其抗病毒机制的深入研究,尤其是对新出现的、危险性高的人畜共患病毒,CQ/HCQ展现出巨大的使用价值。但是,众多研究对CQ的抗病毒作用未能得到统一结果,这可能与CQ/HCQ开始治疗时间、使用剂量、联合用药种类不同有关。因此,寻求CQ/HCQ的最佳治疗时间、选择有效剂量,确定适合的联合用药方案对CQ/HCQ发挥抗病毒作用具有巨大的临床意义。

doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.0019.