功能价值视角下“物质的分类”教学设计

2020-06-04高彩凤

高彩凤,杨 敏

(青海师范大学 化学化工学院,西宁 810000)

1 设计背景

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称新课标)对“物质的分类”这一内容的要求是认识到元素可以组成不同种类的物质,并根据物质的组成和性质对物质进行分类。同类物质具有相似性质,各类物质可以在一定条件下相互转化[1]。新课标从物质的分类、通性、转化三个角度来阐释“物质的分类”的功能价值。新课标还明确指出,教师在教学过程中应重视STSE内容主题的选择,应密切联系生产生活实际,使学生能够运用所学知识解释和解决与STSE有关的问题[1]。

从教材来看,“物质的分类”是人教版《化学1》第二章第一节的内容,“物质的分类”不仅帮助学生复习了之前的化学物质,还会贯穿物质性质和化学反应的始终。教材中指出,当分类标准确定后,同类的相似性还可以帮助人们预测物质的性质,能够做到举一反三[2]。从学情分析看,学生在初中阶段已初步了解化学物质的分类,但只知物质分类而不知分类的方法,知道物质类别通性而不知类别之间的转化。因此,在教学过程中,教师要通过生活中真实的问题情境来帮助学生逐步提高自身的认识水平。

2 教学目标

第一,通过物质分类的摆放活动,让学生能够依据物质的组成与性质对化学物质进行合理分类。第二,通过酸碱盐通性的回顾活动,让学生能够掌握常见物质类别的基本通性。第三,通过讨论硫酸钙制备方法的活动,让学生能够体会到物质类别之间的相互联系与转化。第四,通过预测二氧化硫性质的活动,让学生能够对性质相似的氧化物进行预测。

3 教学过程

3.1 创设情境

教师:教师使用PPT展示两个书柜,一个书柜的书杂乱的堆放在一起,而另一个则是整齐有序的排列,问哪一个书柜可以一目了然的找到我们所需要的书?

学生:通过直观图片体会到分类在生活中的应用。

过渡:同样,化学也需要分类。化学元素仅有一百多种,但由元素组成的化学物质却不计其数,面对这些庞杂的物质[2],我们该用什么方法认识这些物质呢?

设计意图:设置情境中分类的生活意义和化学意义得到体现,庞大的化学物质激发了学生的认知驱动力。

3.2 基于“宏观辨析”形成静态分类

教师:将学生分为五个小组,然后将教学用具(即零散的药品卡片)分给每个小组并提出以下问题:(1)挑选出检验氯离子的药品。(2)对药品进行分类。

学生:挑选出零散的药品卡片。

过渡:这些药品可不可以用一种简洁明了的形式表示?

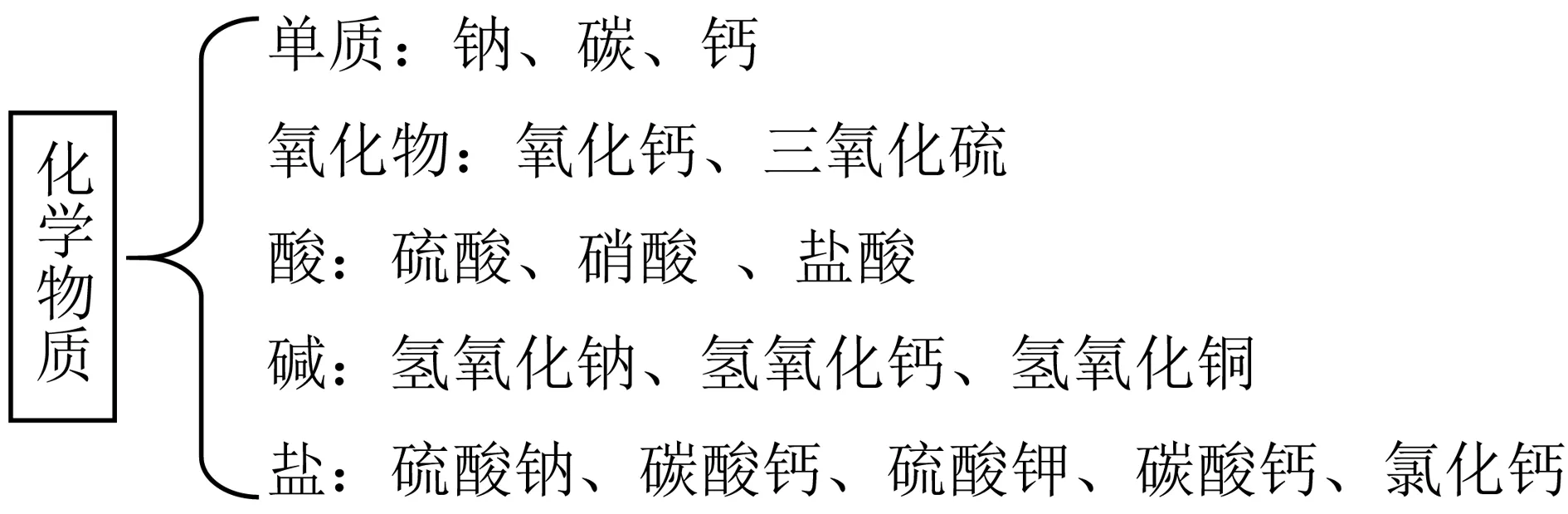

学生:结合树状分类法将药品分为以下结果:

(3)我们经常看到新闻报道某工厂排放的废水中含有大量钡离子,哪些物质可以净化废水中的钡离子?

学生:挑选出Na2CO3、K2SO4、Na2SO4、K2CO3。

教师:找到这些药品是根据什么标准呢?

学生:思考并回答,根据能与钡离子反应生成沉淀找到的。

过渡:这些药品又应该如何进行归类?

学生:从树状分类法分析,这些物质都属于盐,通过观察这几种物质,可以从物质阴阳离子的构成角度进行交叉归类。

设计意图:在师生互动中多用“怎样进行分类”、“为什么这样分类”等问题引导学生思维外显。学生在解决氯离子和除去钡离子问题的过程中掌握了树状分类法和交叉分类法,形成了静态分类观。

3.3 基于“变化思想”促进学生动态分类观的生成

教师:请同学们在小组内回顾酸碱盐的通性。

学生:复习酸碱盐的通性并进行交流讨论,发现同类物质性质相似,相似物质可以归为一类。

教师:找出药品中含有钙元素物质的转化关系。

学生:Ca→CaO→Ca(OH)2→CaSO4

金属→金属氧化物→碱→盐

过渡:钙是金属单质,那相应的非金属单质是不是也有上述的转化关系呢?以碳为例。

学生:C→CO2→H2CO3→Na2CO3

非金属→非金属氧化物→酸→盐

教师:查阅资料可知,制作石膏的主要成分是CaSO4,请结合手头的药品,用尽可能多的方法来获得硫酸钙。

学生:找到常规制备硫酸钙的药品之外,还尝试用氧化钙和三氧化硫来获得硫酸钙。

设计意图:通过生生互评的形式激活学生的已有认知,促进学习方式的转变。在问题解决过程中,将物质类别与物质通性建立起联系,不同物质类别之间的相互转化、相互联系形成了动态分类观,符合学生的认知发展规律。学生对物质性质的认识发展水平由具体到抽象,由初级到高级逐步提高。

3.4 基于“证据推理和模型认知”来预测陌生物质的性质

教师:空气质量日报上有一种物质为二氧化硫,那么二氧化硫有什么性质呢?

学生猜想:二氧化硫与二氧化碳都属于非金属氧化物,它们的性质可能相似。

二氧化碳的性质:CO2+H2O=H2CO3;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O

二氧化硫的性质:SO2+H2O=?SO2+Ca(OH)2=?

依据:二氧化硫和水反应可以生成一种酸,与碱反应可以生成一种盐和水。

过渡:师生互动,一起回顾二氧化碳可以溶于水的实验。

学生:受到启发并在小组内设计实验,验证二氧化硫与水反应生成了一种酸以及二氧化硫和碱发生了化学反应。

设计意图:通过分析STSE的实际问题帮助学生形成研究新物质性质的一种思维模式,即新物质归类、预测和实验验证。

4 结语

通过对生活中实际问题的探究,学生能够从元素的角度来理解物质的分类,并写出某元素所对应的不同类别的物质。这不仅使学生了解了每类物质的类别通性,又增强了从已知推测未知的能力[3],实现了学生在宏观辨识、变化思想、证据推理、模型认知中发展化学学科核心素养的目的。