重建清代府级自然灾害事件序列的可行性论证与方法探讨

——基于西安府方志文献的量化和统计分析

2020-06-04胡鹏李军

胡 鹏 李 军

(1.陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710119;2.中国农业大学 经济管理学院,北京 100029)

一、引言

自然灾害事件序列重建是中国历史灾害研究的核心问题之一。在丰富的历史文献资料支撑下,学术界很早便对清代自然灾害问题进行了统计和分析。最早可追溯至20世纪30年代的民国时期,1925年,竺可桢根据《九朝东华录》等文献资料统计了清代各省水旱灾害的总数;1932年,王树林根据方志、会典等史书资料和《清史稿》统计了1644—1908年中国省级年度灾荒频次表,以及各省内受灾州县范围;1934年,朱涣尧统计制作了清代江苏省县级年度水旱灾害表;1939年,陈高傭等编制出版了《中国历代天灾人祸表》,其中部分依据《清史稿》《清史纪事本末》和《清鉴》等文献资料按年统计了自然灾害发生的频次和范围;1943年,谢义炳统计分析了1644—1908年黄河流域、长江流域和华南流域的县级水旱灾害频次。[1-5]

新中国成立后,涉及清代自然灾害统计的研究取得了突出成绩。主要表现在以下两个方面:第一,历史灾害文献资料整理方面,1975年,中央气象局研究所根据北京清代“晴雨录”整理出了1724—1973年北京地区的降水量;1981年,中央气象局气象科学研究院编制绘成了近500年中国逐年旱涝变化图。[6-7]2000年以来,郑景云和张德二分别主持建立起了历史气候变化文献数据库和近3 000年来中国古代历史文献中有关气候变化的史料;温克刚组织编写了省际中国历史气象灾害史料。[8-9]此外,水利水电科学研究院还在20世纪90年代前后,整理编写了全国各大流域清代洪涝档案史料。(1)包括1981年出版的《清代海河滦河洪涝档案史料》,1988年出版的《清代珠江韩江洪涝档案史料》和《清代长江流域西南国际河流洪涝档案史料》,1993年出版的《清代黄河流域洪涝档案史料》,1998年出版的《清代淮河流域洪涝档案史料》和《清代辽河、松花江、黑龙江流域洪涝档案史料,清代浙闽台地区诸流域洪涝档案史料》等。第二,清代自然灾害事件具体统计方面,最具有代表性的成果是:中央气象局气象科学研究院通过对全国120个固定观察点旱涝史料的整理,以图像的方式展示的1470—1979年中国年度旱涝灾害情况;李向军以《清实录》为主要依据,编制的清代全国省级年度各类自然灾害发生频次表。[7][10]

当前,清代自然灾害统计性研究存在两点比较显著的局限:其一,统计单位样本方面,以省级年度为主,同时亦有部分对州县灾害的统计,尚未形成府州级样本的统计;其二,统计种类方面,以水旱灾害为主,较少涉及低温、风雹、虫害、病疫等自然灾害。当然,这一局限主要受历史文献资料的性质所限。从文献学角度讲,历史文献资料中所记载的往往是当时影响较大的事项,且受当时技术水平和记录方式影响多会存在不同程度的遗漏,而且历史文献资料在形成之后往往会有部分佚失的客观情况,所以单位样本范围越小、涉及灾害种类越多,统计难度也越大。

近年来,随着《中国地方志丛书》《中国地方志集成》、各种《稀见方志丛刊》等大批方志文献的出版问世,以及国家图书馆“数字方志”资料库的建立,通过方志文献资料进行系统的专题性研究成为可能。而清代方志文献中即有大量涉及自然灾害记载,且在单位样本范围方面以县级和府级行政单位为主。为重建清代府级各自然灾害事件序列提供了文献资料基础。

为进一步推动清代灾害史问题研究,本文以西安府方志文献为例,在量化方志文献资料的基础上,运用统计学分析方法,论证重建清代府级各类自然灾害事件序列的可行性,并对如何有效使用方志文献记录提出建议。

二、重建清代府级自然灾害事件序列的可行性论证

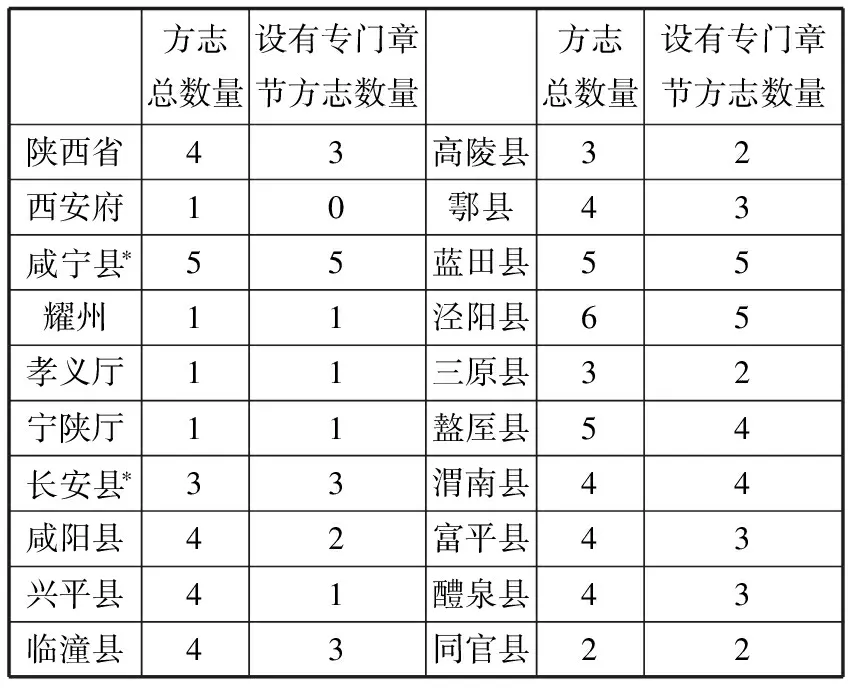

清代的方志文献中有大量涉及自然灾害事件的记录,为重建清代府级自然灾害事件序列提供了坚实的史料基础。就数量而言,以国家图书馆“数字方志”资料库和“中国地方志丛书”等为基础,我们搜集到直接涉及清代西安府的方志文献67种。如表1所示,包括陕西省志4种、西安府志1种、县(厅州)志62种,其中设有专门章节记录自然灾害事件的方志文献52种,涵盖了西安府内所有18个县级行政单位。

此外,值得注意的是,《西安府志》只有1种,成书时间为乾隆四十四年(1779),而且志内未有专门章节记载自然灾害事件,对于重建清代西安府自然灾害事件序列的助益不大。因此,西安府的府级自然灾害事件序列的重建,还需凭借相关县级方志文献记录。

表1 清代西安府方志文献数量统计

注:“*”咸宁县志和长安县志的数量中均统计了民国《咸宁长安两县续志》。

对于方志文献的统计方式,有两方面事项需要特别说明。其一,统计对象选择。方志文献中涉及自然灾害的记录主要集中于“灾异”“祥异”或“纪事”等章节,“建置”“河渠”“恩泽”“人物志”等其他章节亦会有少数相关的记录。由于重建序列的目的在于进行量化和统计分析,而量化和统计分析对样本的选择有比较严格的要求,所以在选择统计对象时应以设有“灾异”“祥异”或“纪事”等专门章节的方志文献为主,此类记录在样本结构和分布方面相对更宜于进行统计分析。其二,单位样本确定。宜于采用年度地域尺度进行统计、建立单位样本。一方面,方志文献中的自然灾害事件记录具有比较明确的地域指向,所记之事通常为本属域内发生之事,若非本属之事则会特别说明,且多为上级行政单位之事。如康熙《长安县志》所载“(顺治)十一年,五月初八日夜,西安各郡地大震”(2)康熙《长安县志》卷八,《杂记·灾祥》。。另一方面,方志文献中自然灾害事件的记录形式通常为“某年+灾异”,若是某朝第1条记录,则会在句首增加皇帝名称。如民国《咸宁长安两县续志》第1条为“乾隆十年,秋霪雨……”,第2条为“十三年,三月陨霜杀麦……”。而第17条因为是嘉庆朝的第1条记录,句首再增加皇帝名称,“嘉庆五年,夏四月雨雹……”。(3)民国《咸宁长安两县续志》卷六,《田赋考·祥异》。

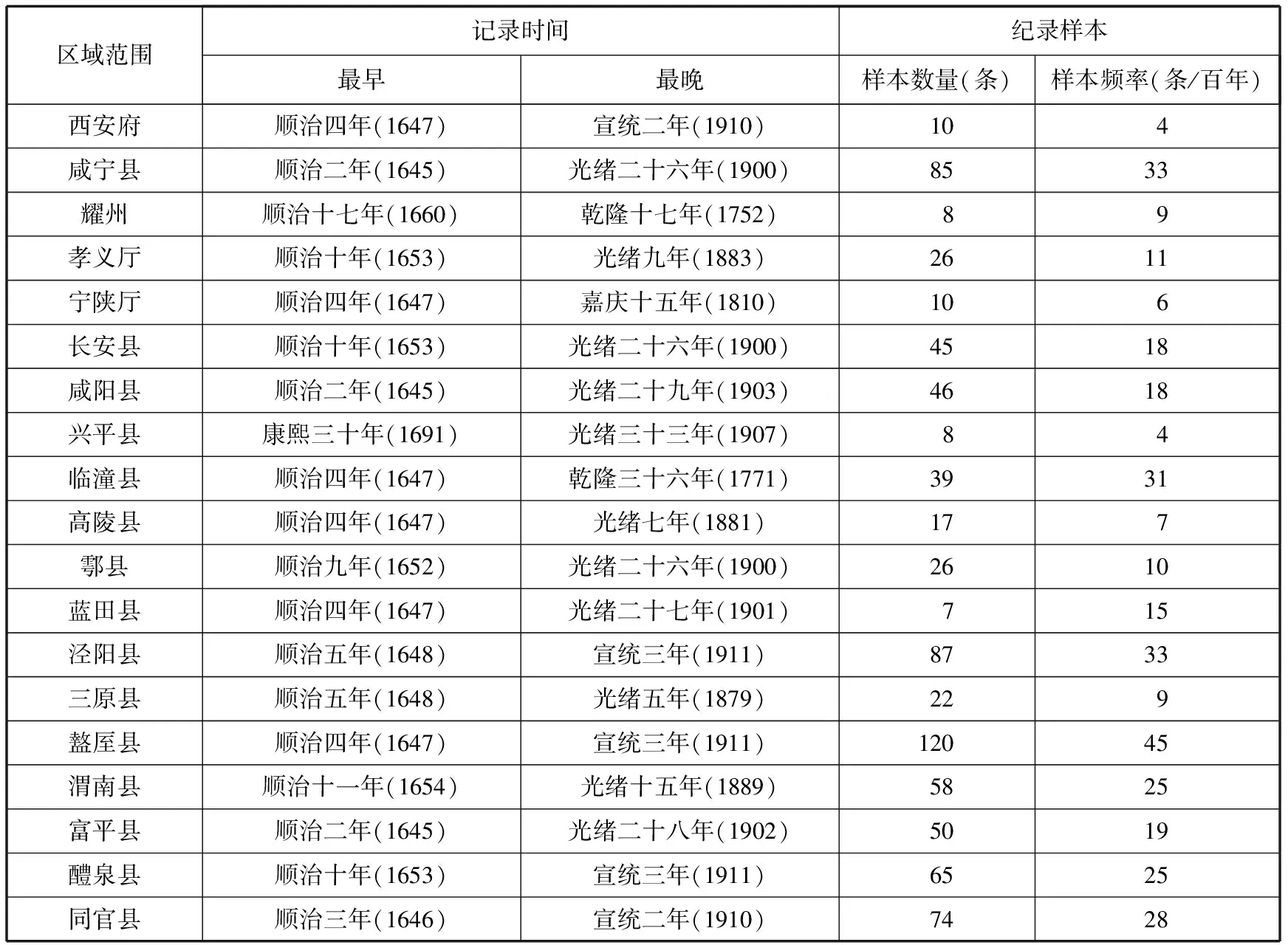

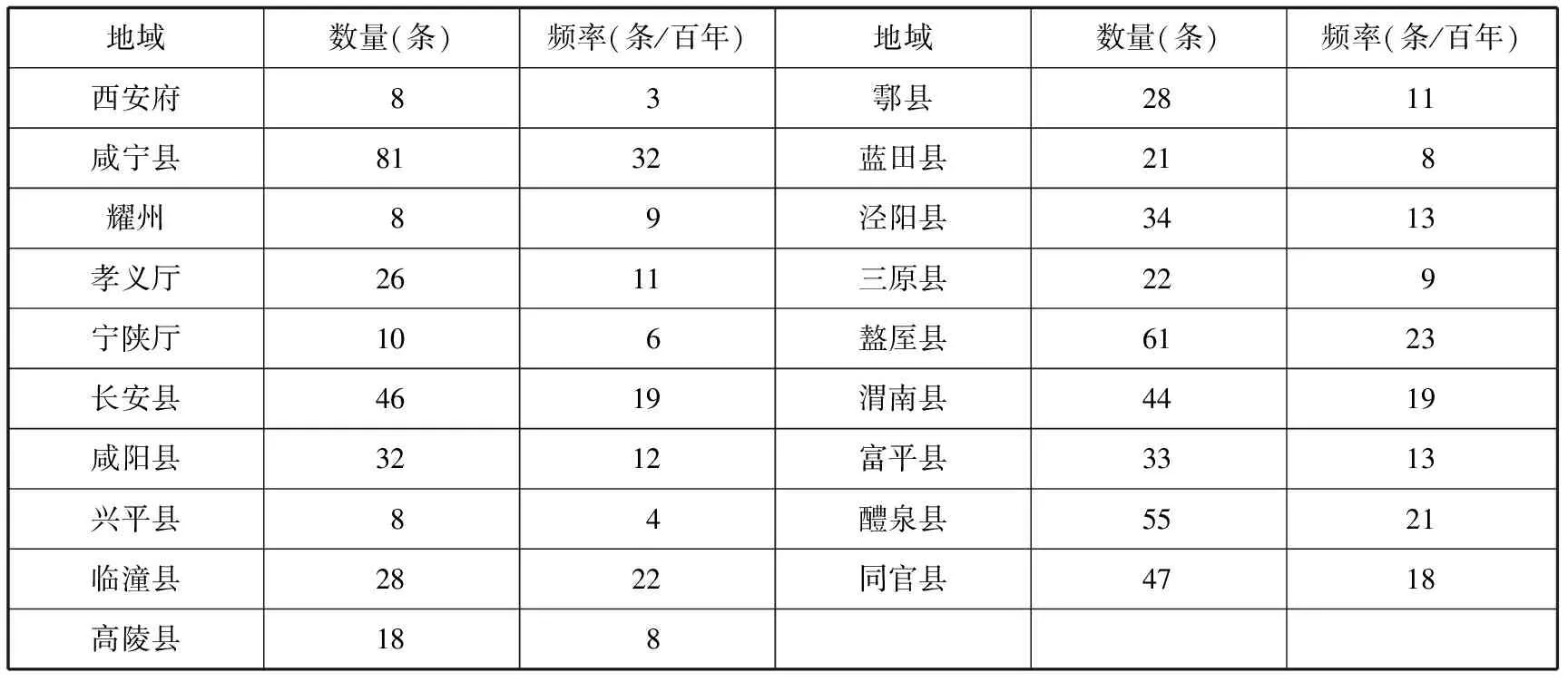

通过对设有专门章节记录自然灾害事件的52种方志的量化统计,共提取833条涉及各类自然灾害的记录样本。如表2所示,就记录样本的空间特征而言,除10条直接涉及西安府的样本外,其他823条均为县级样本,记录样本整体比较丰富,平均每县(厅州)有46条记录样本。但部分县(厅州)的记录样本也存在比较显著的差异:耀州、孝义厅、宁陕厅、兴平县、高陵县、鄠县和三原县的样本数量较少,均未超过30条;宁陕厅、耀州和临潼县的样本记录时间范围较小,分别为96年、164年和125年。

表2 清代西安府自然灾害事件记录样本空间特征统计

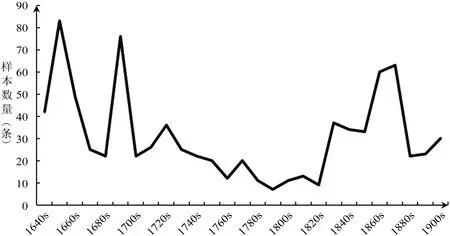

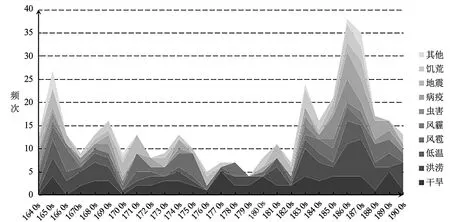

就记录样本的时间特征而言,如图1所示,以10年的年代际为尺度的统计结果显示(4)此处1640s的时间范围是1664—1669年,共计6年;1900s的时间范围是1900—1911年,共计11年。,只有18世纪中期到19世纪初(乾隆朝中期到嘉庆朝)的样本数量相对较少,整体不存在严重的样本缺失,可用以重建自然灾害事件序列。

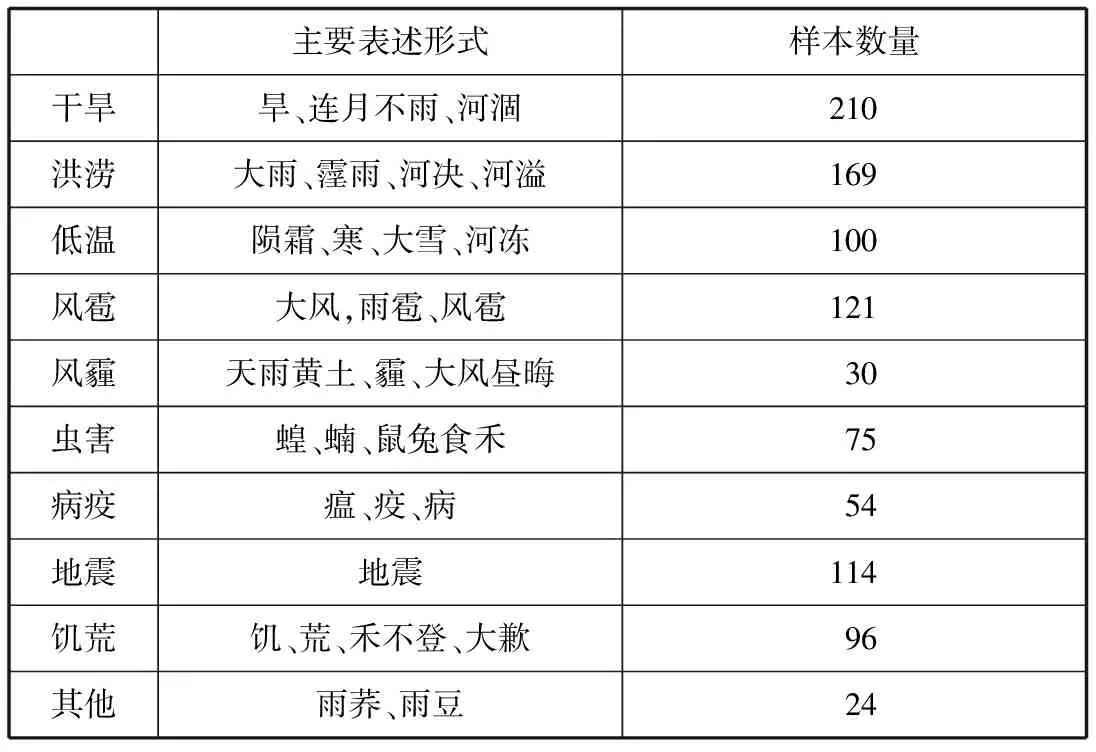

就记录样本所涉的自然灾害事件种类而言,清代西安府发生的自然灾害主要有干旱、洪涝、低温、风雹、风霾、虫害、病疫、地震、饥荒和其他等十类自然灾害事件。(5)由于史料中对部分灾害类型的描述较为模糊,所以此处的分类方式与灾害名称与气象学和灾害学学科专业的分类有一定差异。此外,方志文献中还有1条涉及高温事件的史料,康熙四十二年(1703)咸阳县:“冬十一月,銮舆西幸,暖如二三月,人谓有脚阳春。”(乾隆《咸阳县志》卷二十一《祥异》),而且,查阅此时前后西安府内各州县文献记录,均未发现相似情形,疑为附会,故未单列,归为“其他”之类。如表3所述,各类灾害记录样本中以干旱和洪涝为主,风雹、地震、低温和饥荒次之。

图1 清代西安府自然灾害事件记录样本时间特征统计

表3 清代西安府自然灾害事件的主要类型与记录样本数量

对于自然灾害事件的分类,还有以下四点需特别说明:

第一,“大雨”的记录。此类记录通常与洪涝事件相关,主要表述形式为“大雨数十日(旬)”“某月(季)大雨”等,或后有类似“水深数尺”的文字。如雍正元年(1662)高陵县“五月大雨,平地水深数尺。八月又霖雨四十余日,诸水皆溢,渭水冲崩南岸数村,绝渡半月”(6)雍正《高陵县志》卷四,《祥异》。。然而,需要注意的是,“某日大雨”的表述形式往往对应干旱事件,而非洪涝事件。表述形式多为“无收+某日大雨+秋成”,在逻辑上为久旱逢甘雨之意。如在有关康熙三十一年(1692)临潼县“大雨”的记录中,康熙《临潼县志》为“夏无麦,斗粟价至七钱。六月十一日大雨。是年秋成”,而乾隆《临潼县志》为“夏无麦,六月乃雨。是年秋成”,(7)康熙《临潼县志》卷六,《祥异志》;乾隆《临潼县志》卷九,《志余·祥异》。直接印证了“某日大雨”记录与干旱事件的关联性。

第二,“雪”的记录。此类记录通常与低温事件相关,主要表述形式为“大雪”,且后常有类似“深数尺”或“冰冻”的文字。如光绪十九年(1893)咸阳县“九月十四日大雪,深盈尺,冬菜皆冻死”(8)民国《重修咸阳县志》卷八,《杂记志·祥异》。。此外,需要注意的是对“冬无雪”记录的判断。“冬无雪”在历史气候研究中常被用作气候温暖的证据[11],但亦有可能与干旱事件相关,需要根据其他邻近地域的情形综合判断。如对于康熙五十九年(1720)咸阳县“冬无雪”的判断,同年的相关记录有:醴泉县“秋冬无雨雪,米价腾贵”,同官县“自春徂冬不雨”,临潼县“秋旱”,高陵县“秋大旱,民饥”,盩厔县“春至六十年夏大旱,麦禾俱不登”;次年的相关记录有:醴泉县“春夏大旱,斗米银七钱,流离载道,盗贼满乡”,同官县“大旱,斗米八钱,六月丁未十七日始雨”,临潼县“春无雨,麦每斗价七钱,六月乃雨”,高陵县“春夏旱甚,无麦,斗米五钱,逃徙无算”,盩厔县“春大旱,麦禾无收,斗米价至七八钱,至六月乃雨”。(9)乾隆《咸阳县志》卷二十一,《祥异》;乾隆《醴泉县续志》卷下,《杂志·灾异》;乾隆《同官县志》卷一,《舆地·祥异》;乾隆《临潼县志》卷九,《志余·祥异》;雍正《高陵县志》卷四,《祥异》;乾隆《重修盩厔县志》卷十三,《祥异》。由此可以判断,康熙五十九年咸阳县的“冬无雪”记录应为“冬旱”之意,实为干旱事件。

第三,迷信附会的记录。此类源于中国古代的“咎征”思想,表述形式多为“天雨荞麦、豌豆”等。如顺治十二年(1655)咸阳县“雨荞麦、豌豆,煮之皆成红水”,同治九年(1870)临潼县“二月,雨荞麦、黑豆、粟谷,颗粒甚小,不类常种”。(10)乾隆《咸阳县志》卷二十一,《祥异》;光绪《蓝田县志》卷三,《纪事沿革表》。此类记录可能与风雹或风霾事件有关,但是否可以作为其证据还有待商榷,统计时归为“其他”之类。

第四,饥荒的记录。部分记录仅有反应灾害事件影响的信息,未表明灾害事件的种类。此类记录的主要表述方式有“饥”“荒”“人相食”“无禾”或“粮价奇昂”等。如康熙三十一年(1692)耀州“饥”,道光二十七年(1847)富平县“无麦,大饥”,光绪四年(1878)醴泉县“粮价奇昂,饿殍盈路,人相食”。(11)乾隆《耀州志》卷八,《纪事志》;光绪《新续渭南县志》卷十一,《杂志·祲祥》;民国《续修醴泉县志稿》卷十四,《杂记志·祥异》。因此,类记录与自然灾害事件直接相关,统计时归为“饥荒”之类。

通过对以上从52种清代西安府方志文献中提取的833条记录样本在时间、空间和涉及灾种等三方面特征的统计分析可知,虽然直接涉及西安府的府级记录样本较少,县级样本却十分丰富,可以为重建清代西安府灾害事件序列提供充实的文献资料支撑。

三、重建府级自然灾害事件序列的方法探讨

为实现对重建清代府级自然灾害事件序列方法的有效探讨,我们通过两个步骤展开:首先根据记录内容对方志文献样本进行再处理;然后通过一致性比对探讨重建清代西安府自然灾害序列的方法。

(一)自然灾害记录样本处理

根据记录内容对方志文献样本的处理具体包括以下两个方面:

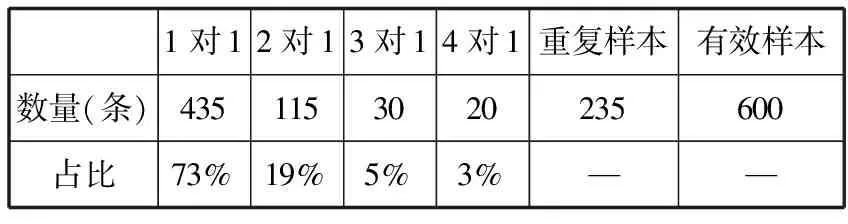

第一,合并处理。整理自然灾害记录样本时可以发现,存在多条样本记录同一自然灾害信息的现象,即“多样本对一信息”。如对于顺治八年(1651)泾阳县发生的风雹事件,除乾隆《泾阳县后志》外,其他4种《泾阳县志》中均有记载。(12)康熙《泾阳县志》卷一,《地理志·祥异》;乾隆《泾阳县后志》卷一,《地理志·祥异》;乾隆《泾阳县志》卷一,《地理志·祥异》;道光《泾阳县志》卷十,《大事考》;宣统《重修泾阳县志》卷二,《地理下·祥异》。从内容层面讲,顺治八年泾阳县的该4条样本,实际只是1条有效记录样本。因此,需要对“多样本对一信息”的记录样本进行合并处理。如表4所示,清代西安府域内方志自然灾害事件总记录样本中,重复样本232条,有效样本559条。

表4 清代西安府自然灾害事件有效记录样本统计

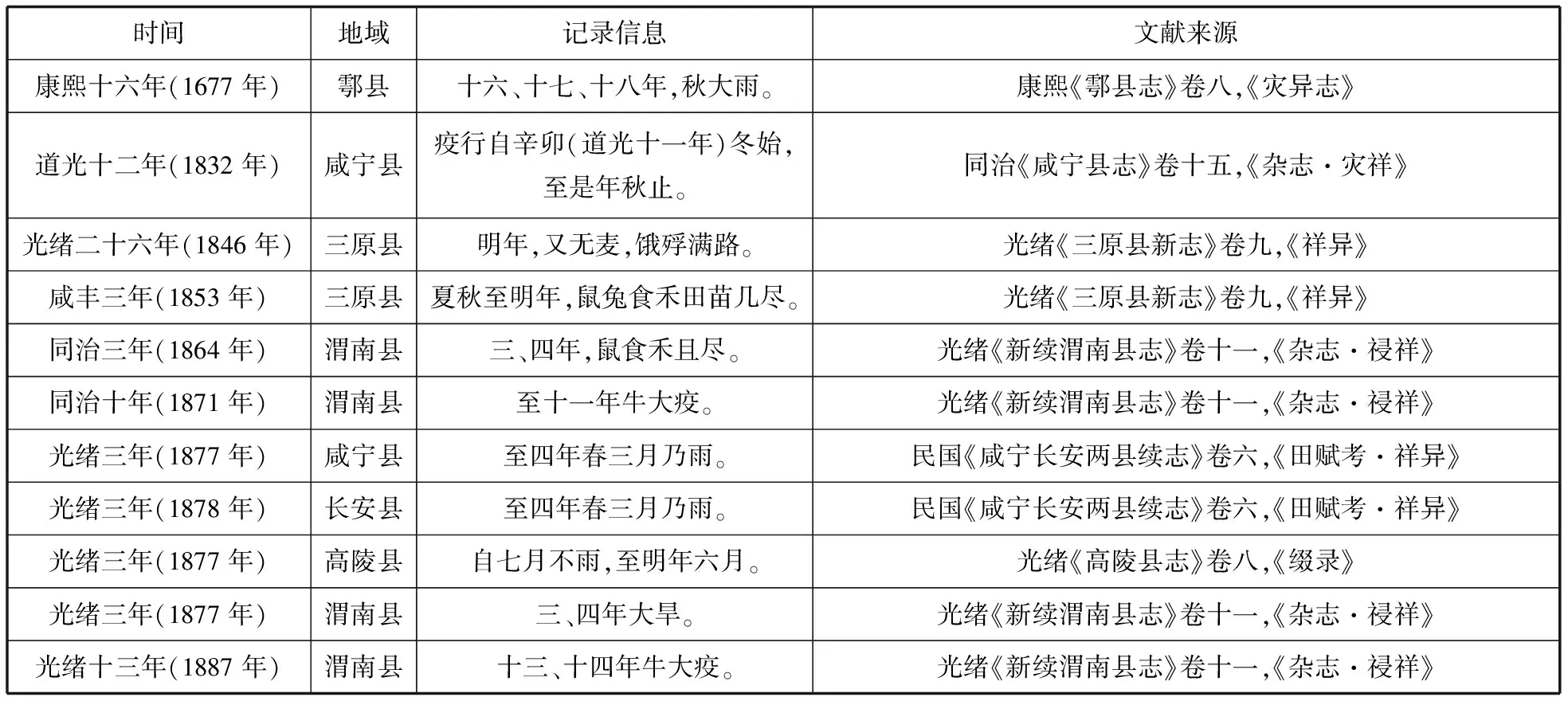

第二,拆分处理。与“多样本对一信息”相反,同样存在“一样本对多信息” 的记录样本。如光绪三年(1877)咸宁县、长安县“至四年春三月乃雨”(13)民国《咸宁长安两县续志》卷六,《田赋考·祥异》。。实际有2条有效记录样本,需要做拆分处理。另外,拆分处理时还要注意比较其他记录样本,避免形成新的重复样本。如同治十年(1871)蓝田县“十年、十一年,大疫”,此记录样本虽根据内容可拆为2条,但已有同治十一年蓝田县“大疫”的记录样本,如若再拆分将形成重复样本。(14)前条样本记录见光绪《新续渭南县志》卷三,《纪事沿革表》;民国《咸宁长安两县续志》卷三,《纪事表》。后条样本记录见宣统《蓝田县乡土志》下册,《纪事》。此时不宜进行拆分处理。如表5所示,共有11条需要拆分的样本,除1条需拆分为3条外,其余10条均拆分为2条,即拆分后将新增12条有效记录样本。

表5 清代西安府自然灾害事件记录拆分样本概览

通过上述合并和拆分处理,可以得到清代西安府域内方志自然灾害事件有效记录样本833条。如表6所示,清代西安府方志文献有效记录样本仅有8条,单以西安府的记录重建清代西安府自然灾害事件序列不具有可行性。西安府域内各县(厅州)的有效记录样本相对丰富,数量共计602条。因此,从样本数量层面讲,通过县(厅州)记录建立清代西安府自然灾害序列事件序列具有较高可行性。

表6 清代西安府自然灾害事件有效记录样本统计

(二)县级自然灾害事件记录比对分析

信息的一致性是通过县级记录建立府级自然灾害事件序列的基础。通常而言,各县级区域的共性越多,重建的府级序列的代表性越高,县级区域的一致性是重建府级序列的前提。因此,我们通过县(厅州)记录建立清代西安府灾害事件序列时,需要比对各县(厅州)记录的一致性。

第一步,自然灾害事件发生频次统计。在有效记录样本的基础上,以县(厅州)为空间尺度、年为时间尺度,统计清代西安府各类自然灾害事件的发生频次。如表7所示,清代西安府内各县(厅州)共发生各类自然灾害事件709次,其中以干旱和洪涝事件发生频次最高,分别为163次和121次,约占灾害事件总量的40%。

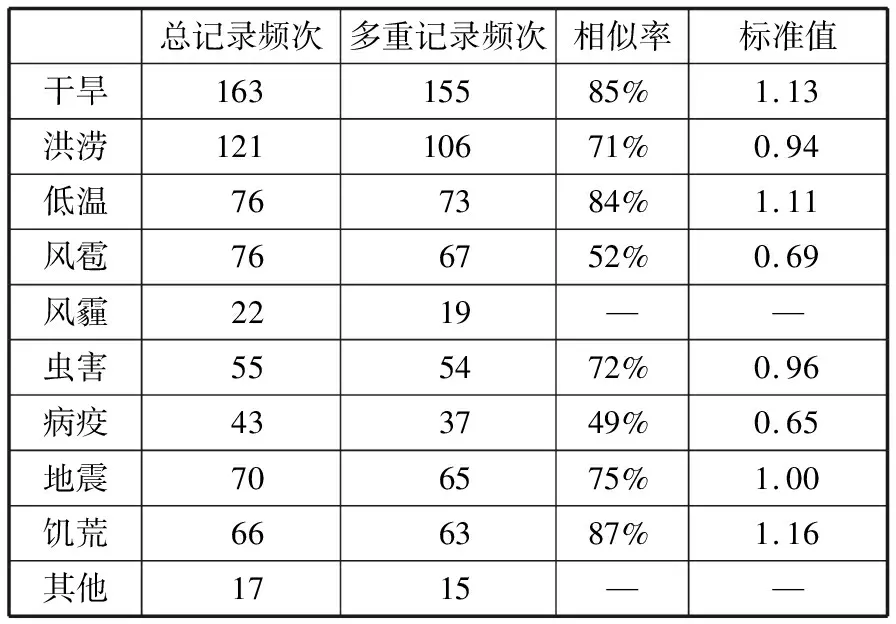

表7 清代西安府内各县(厅州)自然灾害事件发生频次

第二步,自然灾害事件发生频次一致性比对。我们设置了相似率和标准值等两个指标进行清代西安府内各县(厅州)灾害事件发生频次一致性的比对分析。其中,相似率指标是指,在同一年度有两个或以上县(厅州)发生自然灾害事件记录(多重记录频次)中,信息一致记录的占比,其数值越大表明一致性越高;标准值指标是指,以地震事件的相似率指标为基准值对其他灾害事件记录进行标准化处理后的数值,其数值越大表明一致性越高。将地震事件作为基准进行标准化处理,主要是因其可以为校正统计偏误提供有效的参考:考虑到西安府的地域范围和面积,地震事件的发生应具有显著的共性,若某一县(厅州)地震,府内其他县(厅州)亦会有地震,即地震事件的相似率指标在理论上应为1。但是,受当时科技水平和记录形式的限制,方志文献中的自然灾害事件记录存在信息缺失的可能性较高,而地震事件的一致性指标则可以大致反映这种记录信息缺失的程度。

如表8所示,整体而言,清代西安府内各县(厅州)其他自然灾害事件存在比较显著的一致性。具体言之,干旱、洪涝、低温、风霾、虫害和饥荒等自然灾害事件的发生通常是全府性的,即若某县(厅州)发生该五类灾害事件时,西安府内其他地方同时发生的概率亦非常高;而对于风雹和病疫事件,类似情况发生的概率则相对较低,该两类事件存在一定的区域性倾向。(15)全府性风雹事件较少的原因与冰雹灾害单次影响空间范围较小的特点有关。全府性病疫事件较少可能与古代交通条件和人员流动有关,传播速度在空间范围内传播较慢。

表8 清代西安府内各县(厅州)自然灾害事件发生频次一致性比对

注:“—”表示因观测值(记录频次)数量不足,不进行统计分析。

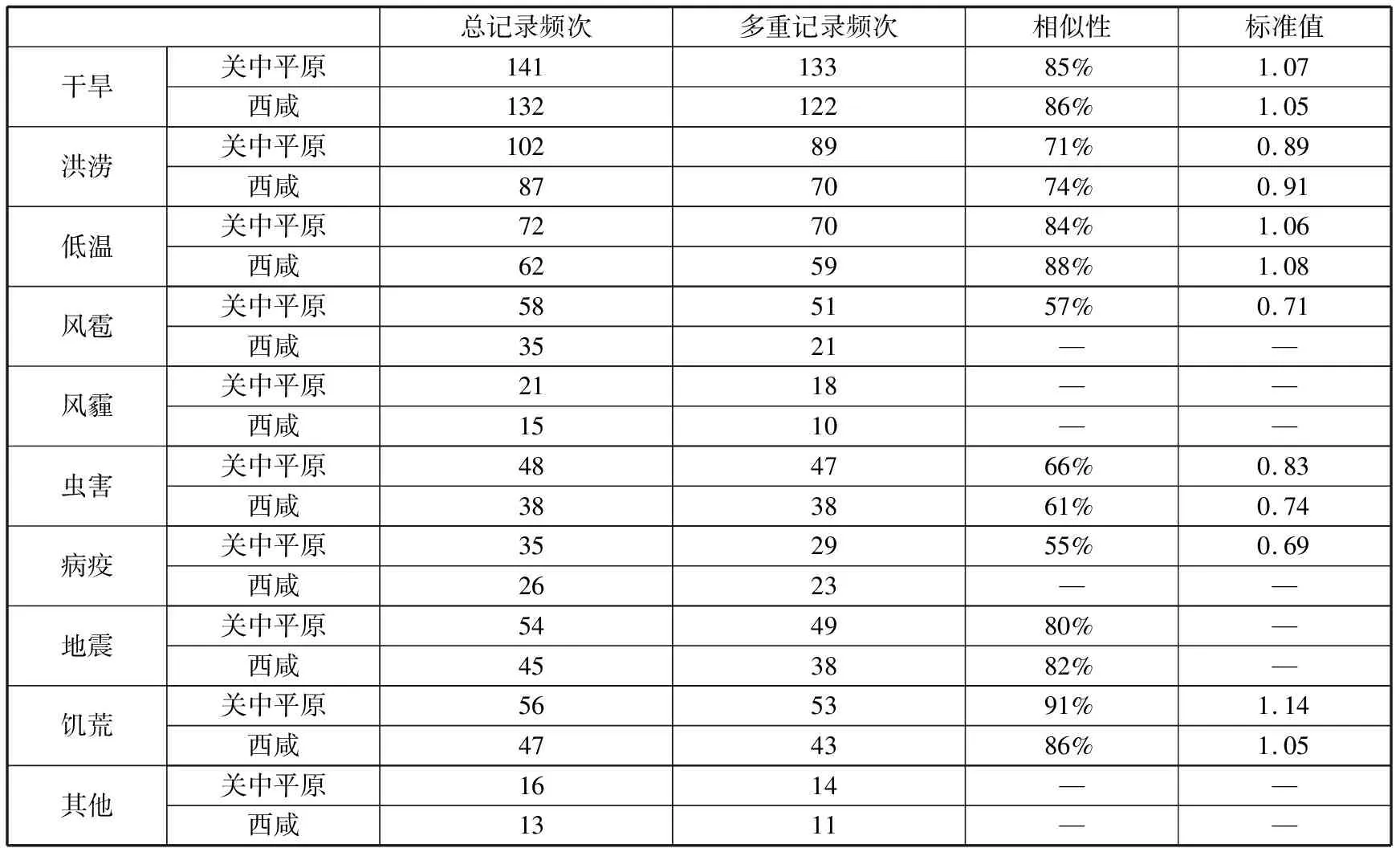

为进一步验证以上一致性比对结果的稳健性,我们调整对象范围,设置关中平原地区和西咸地区分别进行统计分析。其中,关中平原地区包括除地处高原或山区的耀州、同官县、宁陕厅和孝义厅外的其他14个县,目的在于考察地形因素可能造成的偏误;西咸地区包括今西安市和咸阳市范围内的咸宁县、长安县、咸阳县、兴平县、临潼县、高陵县、鄠县、蓝田县、泾阳县、三原县、盩厔县、醴泉县等12个县,目的在于考察经济社会等因素可能造成的偏误。(16)此处设置西咸地区而非西安市地区进行考察,主要基于两方面的考虑:第一,西安市范围内的咸宁县、长安县、临潼县、高陵县、鄠县、蓝田县和盩厔县等7个县除干旱和洪涝事件外,其他观测值(记录频次)较少,难以有效进行统计分析。第二,西安府地域范围内的西咸地区在政治、经济、社会、文化等方面的联系相对密切。

如表9所示,关中平原地区和西咸地区的比对结果,同样支持了前述清代西安府内各县(厅州)自然灾害事件存在显著一致性的结论。此处值得注意的是,通过结合表8和表9,可以发现,干旱、洪涝、低温虫害和饥荒等事件的一致性并未因范围的缩小而提高,而风雹和病疫事件的一致性因此有所提高。即进一步佐证了干旱、洪涝、低温、虫害和饥荒等自然灾害事件的全府性,而风雹和病疫事件则倾向于区域性。(17)从理论上讲,若一致性因比对范围缩小而提高,表明该事件为区域性事件的概率较大;反之,缩小比对范围后,一致性不变或降低(降低主要是调整比对范围引起样本结构变化而造成),则表明该事件为全局性事件的概率较大。

表9 清代西安府关中平原地区和西咸地区自然灾害事件发生频次一致性比对

注:“—”表示因观测值(记录频次)数量不足,不进行统计分析。

通过以上对进一步处理后的602条有效记录样本的比对分析可知,清代西安府内各县(厅州)的自然灾害事件存在比较显著的一致性。因此,通过综合县(厅州)记录即可有效重建清代西安府的灾害事件序列。

四、清代府级自然灾害事件序列的重建

本部分将在前文的基础上,尝试重建清代西安府自然灾害事件序列,然后进一步对利用方志文献重建清代府级自然灾害序列时面临的灾害等级评定问题进行讨论。

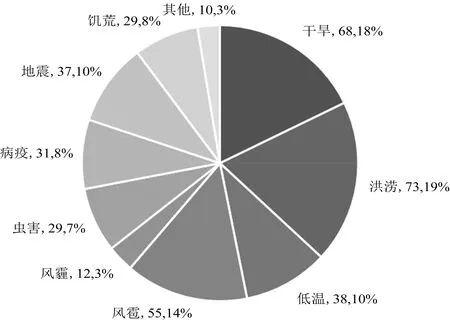

(一)清代西安府自然灾害事件序列重建

通过综合县(厅州)记录“由县至府”的方法,我们重建了清代西安府自然灾害序列。经统计,在1644—1911年的268年间,西安府共发生各类自然灾害事件382次、年均1.6次,其中84年里没有灾害事件的记录。就自然灾害事件的结构特征,如图2所示,洪涝和干旱两类事件发生频次最高,分别为73次和68次,约占总频次的37%;风雹事件次之,为55次;低温和地震两类事件再次之,分别为38次和37次;病疫和虫害两类事件再次之,分别为31次和29次;风霾事件发生频次最低,为12次。

图2 清代西安府自然灾害事件发生频次统计

清代西安府自然灾害事件的时间特征,如图3所示,以10年的年代际为尺度统计(18)此处1640s的时间范围是1664—1669年,共计6年;1900s的时间范围是1900—1911年,共计11年。,整体而言,19世纪60—70年代(咸丰朝末期和光绪朝初期)自然灾害事件发生的频次最高,先后达到38次和35次;18世纪60—80年代(乾隆朝中期)自然灾害发生的频次最低,在4至7次之间。就灾害种类而言:干旱事件18世纪70年代和19世纪90年代最高,均为5次;洪涝事件19世纪70年代最高,8次;低温事件19世纪60年代最高,5次;风雹事件17世纪60年代和18世纪50年代最高,均为5次;虫害事件19世纪50—60年代最高,均为5次;病疫事件19世纪60年代最高,6次;地震事件17世纪50年代、18世纪10年代和19世纪70年代最高,均为4次。此外风霾事件发生的频次整体较低,均未超过2次。

图3 清代西安府各类自然灾害事件年代际分布面积累加图

对于以上重建的清代西安府自然灾害事件序列,此处还有一点需要说明。如前所述,清代西安府内各县(厅州)干旱、洪涝、低温、风霾、虫害、地震和饥荒等自然灾害事件的发生通常是全府性的;风雹和病疫等自然事件更倾向于区域性;而其他一类则因样本量较少无法进行一致性比对分析,而无法确定其倾向于全府性还是区域性。因此,重建的干旱、洪涝、低温、风霾、虫害、地震和饥荒等自然灾害事件序列可以直接进行相关的数据分析和利用;风雹和病疫等自然灾害事件还需经过其他处理——如灾害等级划分等,才可作为基础数据进行相关的其他分析;其他一类的可用性则还有待商榷。

(二)自然灾害事件的等级评定

等级划分是历史时期自然灾害研究的重要议题之一,亦是量化研究灾害史的基础之一。目前,在量化统计自然灾害事件方面最为突出和最具代表性的研究成是《中国近五百年旱涝分布图集》。该书将旱涝情况分为“涝”“偏涝”“正常”“偏旱”和“旱”五个等级。根据书中对分级依据和标准的说明,其评定依据是气象记录文本中的修饰性文字,如表示时间的“春夏”、表示范围的“湖广”等。(19)参见中央气象局气象科学研究院:《中国近五百年旱涝分布图集》,地图出版社1981年,“说明”。但这种主要以气象记录为基础的分级方法存在一定不足,主要表现为主观因素太强。(20)有关《中国近五百年旱涝分布图集》采用的等级评定方法的不足,还可参考卜风贤:《中国农业灾害史料灾度等级量化方法研究》,《中国农史》1996年第4期,第38-46页。以民国时期的两种盩厔县志记录的同治十年(1871)和十一年(1872)的旱情为例,《广两曲志》的表述为“十年,旱。十一年,又旱”,对十一年的旱情,若将“又旱”理解为“连续旱”之意,则会倾向将之评定为5级“旱”;若不强调“又”为“连续”之意,则可将之评定为4级“偏旱”。再观《盩厔县志》的表述:“十年,三伏旱。七月中旬大雨弗止,渭水南徙县北城下。八月中旬至九月初间阴雨连绵,河水暴涨,伤害禾稼,房壁倾倒无数。十一年,三伏无雨。九月至次年四月虽间有雪雨,仅湿尘而已。”(21)《广两曲志》卷六,《风俗志·天灾》;民国《盩厔县志》卷八,《杂纪·祥异》。据此可将十一年评定为5级“旱”,但其依据已经截然不同:并非因其与前一年发生“连续旱”,而是因其与后一年发生了“跨季(年)旱”。由此可知,方志文献中有关自然灾害程度的文字记录具有较强的多变性和不确定性,以之为依据的等级评定可能存在偏误。

单以方志文献为依托较难评定成灾程度,甚至是否成灾或不成灾也需要再商榷。举例言之,很多涉及自然灾害的记录中都有“不成灾”的文字表述,如同治四年(1865)咸宁县“秋旱,尚不成灾”。(22)同治《咸宁县志》卷十五,《杂志·灾祥》。此处所述“不成灾”在理论上存在两种可能:第一,灾害学意义上的不成灾,即只是出现了旱情,未造成破坏性影响。第二,荒政意义上的不成灾,即未达到政府实施救灾措施的程度——清代灾分划定中往往视被灾5分及以下者为“不成灾”,不予灾赈。据笔者初步判断,清代方志文献中的“不成灾”应为第二种荒政意义上的,因为清代方志文献中的自然灾害事件具有比较显著的“荒政”色彩。如顺治《扶风县志》的纂修者在《祥异》后的按语中言:“《麟经》所记日食山崩之余,其书水旱蝗螟之类甚详,虽曰天道示警,实民生之休戚系焉……是以《赋役》之后续志《灾祥》,盖深有望于赈灾恤黎、加惠扶民云尔。”其他很多纂修者在灾异记录后的按语中都有类似“非敢侈言天道也,要以人事为归云尔”的表述。(23)顺治《扶风县志》卷一,《田赋志·祥异》;民国《续修陕西通志稿》卷一百九十九,《祥异》。再如,据《清实录》记载,乾隆三年(1738):“……榆林府属之榆林、绥德、清涧、米脂四州县于七八月间曾被冰雹,有损禾稼,虽被雹地方旧例有借无赈……著格外加恩……发粟赈恤,后不为例。”(24)《高宗实录》卷七十八,乾隆三年四月甲午。即榆林府内的榆林、绥德、清涧、米脂四州县发生了雹灾,且造成了一定的经济损失,但未达到政府赈济的标准,属于荒政意义上的“不成灾”。相应地,我们在道光《清涧县志》查到当年只有地震的记录,而没有雹灾的相关信息。(25)道光《清涧县志》卷一,《灾祥》。比较合理的解释即是纂修者按照荒政意义上的“不成灾”标准,因而没有记录此次风雹事件。

至于应当如何有效评定自然灾害事件的等级,我们认为通过政府的灾害应对措施是一种相对更加有效的方式。中国古代很早建立起了荒政制度,到了清代,尤其是乾隆朝以后,政府的救灾措施已经形成了一套以“收成分数”为基础的制度。虽然可直接反应成灾程度的“收成分数”记 录仅有少部分存留至今,但《清实录》和《上谕档》文献中系统而全面地保存了政府救灾措施的记录。清代政府救灾措施的制度化特征非常显著,不但有灾必赈,而且会根据受灾程度,按照《清会典》《清会典事例》《户部则例》,以及地方性的 《省例》和类似《度支津梁》等的具体规定,实施不同种类的救灾措施,而且相关的形式也比较固定,故而通过政府救灾措施评定自然灾害等级将相对客观和准确。此外,就单位样本的范围而言,《清实录》和《上谕档》以府级和县级为主,可以较好地与通过方志文献重建的自然灾害事件序列相匹配。(26)由于相关分析和论证比较复杂,且所涉内容已超出本文设定的方志文献研究范围,所以有关方志文献与《清实录》和《上谕档》所记荒政事项的区别,以及具体的处理的方法,此处不作赘述,笔者将另文论述。

五、结论

目前,有关清代自然灾害序列的研究,在空间尺度方面多为省级序列,较少涉及府级序列;在灾害类型方面,多为旱涝灾,较少涉及低温、风雹、虫害等其他灾害。

本文以西安府方志文献为例,通过量化和统计分析法,探讨了重建清代府级自然灾害事件序列的可行性和方法。首先,从52种清代西安府方志文献中提取833条涉及各类自然灾害事件的记录样本,通过对其时间、空间和涉及灾种等特征的统计分析,认为重建灾害事件序列有比较充实的文献资料支撑。其次,经过进一步处理整理出602条有效记录样本,通过比对分析发现,清代西安府内各县(厅州)的自然灾害事件存在比较显著的一致性,即自然灾害事件的发生多为全府性的。所以,通过综合县(厅州)记录即可有效重建清代西安府的灾害事件序列。最后,尝试重建了清代西安府自然灾害事件序列,进一步表明了通过方志文献资料重建清代府级自然灾害事件的可行性;同时,讨论了方志文献在灾害等级评定方面的局限性。

由此可知,依托丰富的方志文献资料,可以采取由县至府的方法,重建清代府级自然灾害事件序列;若要进一步建立划分等级的自然灾害事件序列,则可以尝试引入《清实录》和《上谕档》等文献中有关政府救灾措施的记录实现。