神树

2020-06-03夏艳平

夏艳平

春婶盔完一块地的棉花钵儿,抬头看了看天,天上的太阳,像个要出远门的男人,仍在不远处偷眼看着她。

春婶有些恼了,对着磨磨蹭蹭的太阳骂,你个懒日头,我们做了恁长时间,你还在这里赖着?春婶骂完,把两只手撑在膝盖上,往起站。人是站起来了,身子却像一只大龙虾,弯在地里,不能动弹。

春婶龇着牙,把手绕到身后,握成拳,在酸痛的腰背上,轮番地敲打着。

春婶的敲打,先疾后徐,由重而轻,似是戏台上敲击板鼓的师傅,在导引着一个重要角儿的出场。果然,在她敲到缓慢处,队长卫东的声音就响了。队长卫东说,大家累了吧?歇下憩儿,歇下憩儿。

队长卫东一喊,挑棉花钵儿的,盔棉花钵儿的,还有开厢沟儿的男男女女,全放下手头的活儿,鸡鸭一般,扇起翅儿往地头那棵大樟树底下跑。

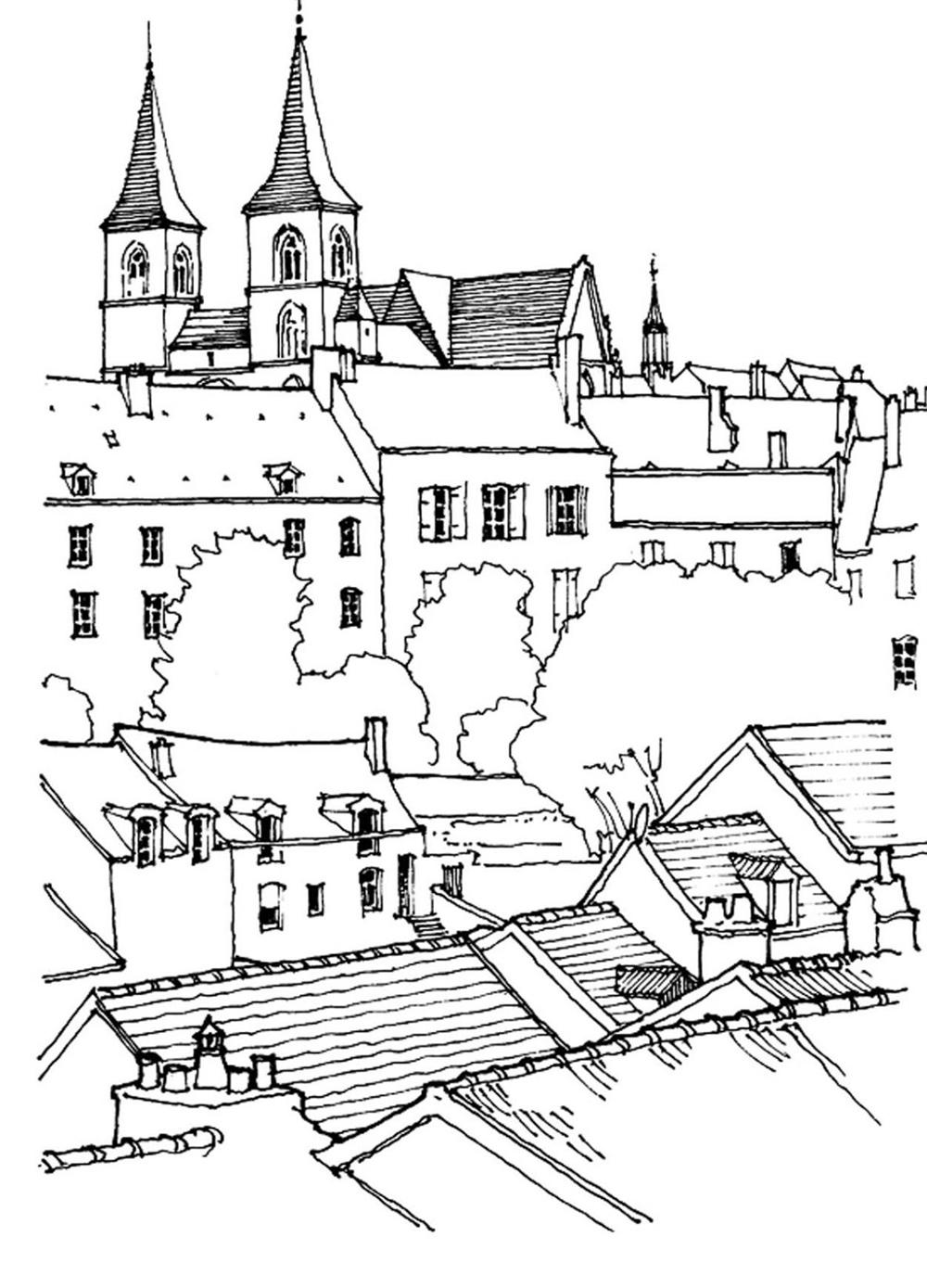

那棵大樟树,原本长在春婶家门口,是春婶家的风景树,也是她家的香火树。后来,上面来了政策,要迁村腾地,单家独户的春婶家就搬到大垮去了。

春婶家一搬,那地儿就野了,方圆几里路没了人家,社员们干活儿到了这里,中间歇憩儿,或是遇上阵头雨,总爱往大樟树底下跑。

大樟树长得像一把巨型大伞,能遮风挡雨,下面的空地儿上,有拆屋残下的砖头石块,正好供人坐下歇息。

凡事没有个绝对,无用也可能是大用。

记得当初,上面的人来动员春婶家搬家,春婶家死活不同意搬。在一个地方住久了,连风儿都是熟悉的,谁愿意搬呢?更重要的是,他们担心,家搬走了,谁来照管大樟树?

那可是她家的送子观音呢,没有它,她家的香火可能早断了。

相传,春婶男人大旺的太爷爷结婚后,太奶奶的肚子一直鼓不起来,任凭太爷爷怎样努力,都没有效果。直到太爷爷五十岁那年,家里来了一位风水先生。风水先生在太爷爷家好吃好喝了十多天,临走时给太爷爷留下了一句话,他说,你在门前栽一棵樟树吧。

早已心灰意冷、力不从心的太爷爷,对风水先生的话,将信将疑,但还是照着做了,死马当作活马医吧。没承想,第二年,太奶奶的肚子真的就鼓了起来,并顺利地产下了一个男婴。这个男婴后来成了大旺的爷爷。

大樟树一年年地生长着,大旺家也一代代地繁衍了下来。一代代繁衍下来的大旺家,把大樟树当神一样供着,谁也莫想动它一枝一叶。五八年大炼钢铁那阵,周围的大树都被砍光烧光了,可钢铁还没炼出来。为保证炼钢铁的炉子不熄火,大队干部就带着伐木队来砍大樟树。

当时,大旺的爷爷已年逾古稀,且病得深沉,躺在床上,只有出气,没有入气,家人正在偷偷地为他准备后事呢。可听到这个消息,他一下子从床上跳下来,抄起一条两头尖的冲担,就往门外跑去。跑到大樟树底下,他黑着脸,横在伐木队的人面前,高声说,谁要是砍这棵树,我就要谁的命!

老人声如炸雷,把伐木队的人全给震住了。他们不敢相信,眼前这个风烛残年的老人,竟有如此大的能量,发得出这样震天撼地的声音。

就在人们惊讶之时,老人像池塘里吃进了食物的鸭子,把脖子猛地往起一抬,把上身使劲往前一耸,接着,张开黑洞般的大嘴,喷出一口污血来。那口污血,有如一柱从地心里进发出来的岩浆,正好射在那位领头的大队干部脸上。

领头的大队干部感觉脸上一股灼热,眼前一片血红。等他用手抹掉血污,重新睁开眼睛,老人已重重地倒在了地上,那条冲担却深深地插进了泥土里。

大旺的爷爷用自己的死,换来了大樟树的活。

迁村腾地,对大樟树来说,又是一个劫难。可胳膊拗不过大腿,春婶家虽说不愿意搬家,但也知道,政策规定了的事情,硬犟是犟不住的,你不搬家,队里就不给你记工分,不给你发口粮。

在大集体时代,没有工分和口粮,一家人怎么活啊?为了让一家人活下去,他们只有丢卒保车了,跟前来做工作的干部说,屋可以拆,家可以搬,但那棵大樟树必须给我们留着。

面对这个刀劈不进、水泼不进的钉子户,包保干部正犯愁呢,突然听他们这样说,心里不知有多高兴,当即表态说,只要把屋拆了,把家搬了,别的事情都好说好商量。

这样,大樟树就留了下来。

留下了大樟树,那地儿就种不了庄稼,种了庄稼也长不了,因为枝繁叶茂的大樟树,把那一方天的阳光雨露都承接过去了。好在队里也不缺少那一块儿耕地,种不了庄稼就不种了,反正春婶家搬走了,包保干部的任务完成了,至于腾出来的地儿种没种庄稼,就没有人管了。

春婶来到大樟树底下,见砖头石块全被人坐了,就抬起脚来往外走。春婶想到后岸边上去靠一下,那里有一块大青石。她感到腰背还有些酸痛。

春婶刚走了几步,就听见有人喊,春婶,你躲那么远干嘛?家里来了这么多的客人,你烟不烟茶不茶的不说,连招呼也不打一声?春婶忙调转身来,对那人说,人家做穷了呗,只有躲远点呀。

那人把嘴一撇,说,你莫跟我们叫穷,快把你家大旺叫过来,抽根烟我们嗦一嗦。

想嗦根烟还不容易呀。春婶边说边用眼睛在人群里扫。扫完一圈,没见着大旺,就扯起喉咙喊,大旺,大旺!喊了几声,没听到应答,就绷起脸来骂,这头瘟猪,又死到哪儿去了?

有人说,春婶,你跟我们演戏呀,明知道你家大旺去了公社水利队,还假兮兮地这样喊,也不怕把喉咙喊破了?

哟,还真是呢,你看我这记性!春婶说着,抬起手来,在自己的头顶上重重地拍了一巴掌。拍完又说,要不,等大旺回来,再给大家补上?春婶看着说话那人,讨好似的笑着。

那你就记好喽,等大旺回来,一定叫他把今天欠的烟给我们补上,不然,我们就把他的鸟窝给掏了。

说这话的是个女人,年龄跟春婶差不多,也是四十挂边儿,嘴巴利索,很有些号召力。她一说完,几个女人就跟着起哄,说,是啊是啊,到时候大旺要是当赖,就别怪我们不讲情面。

不能讲情面,千万不能讲情面。春婶不是总喜欢掏别人的鸟窝吗,你们也把大旺的鳥窝给掏了,让她夜里没得玩的。

春婶看着陶叔,进也不是,退也不是。

陶叔呢,见春婶在看他,赶忙低下了头,把已经收回了的两只脚,又往回收着。两只脚的后跟,收得抵在了屁股下的砖头上,不能再往回收了,他就倾着身子,伸出双手,分别捏着两个脚腕子,用力地往回拉。拉不动了,又把两条腿张开,从砖头的两侧,继续往回拉。两只脚的后跟,被拉得贴在了大腿上,头几乎触到地面了,他还在拉。

不能再拉了,再拉一下,陶叔的身子就会倒翻过去。春婶既焦心又着急,想叫他停下来,又开不了口,只好站在那里,看着他拉。陶叔拉一次,春婶的心就往里紧一分。春婶感觉自己的心,已缩得比鸽子蛋还小了,里面的血,还在不停地往外渗。

春婶不敢再看了,也不忍心再看了,只好把摇摇晃晃的身子转过来。转过身子的春婶,被眼前的景象惊呆了,刚才那些近乎疯狂的男人,此刻像是被孙悟空使了定身法,全僵在了离她不远的地方:刚才那些不停鼓掌呐喊的女人,此刻像是吃了哑药,都默默地坐在原地,只把眼睛偷偷地朝她这边看着。

这是个什么事儿嘛!春婶像是置身于抽光了空气的密室,有种窒息般的难受。她赶忙把头抬起来,仰面朝天。她看到,大樟树上那些青翠欲滴的树叶,在欢快地舞蹈;飞来飞去的鸟儿,在忘情地歌唱。看着这些,春婶慢慢地活泛了起来。她想,人要是像树叶和鸟儿一样,无忧无虑地活着,该有多好啊。

春婶定定地朝上看着,迟迟不愿把目光收回来。她的身体,不由跟着树叶一起舞动,嘴巴,不由跟着鸟儿一起鸣唱。就在春婶看得忘情的时候,一坨白色的鸟屎,像流星一样,从天空划落下来,不偏不倚,正好落在她那高高的鼻尖上。春婶感到了一丝冰凉,赶忙用手一抹,没想给自己化了一个小丑妆。

要说呢,春婶的样子,真的很滑稽,可站在她面前的那些男人,还有远处坐着的那些女人,竟没有一个人发笑。男人们仍像先前那样,怔怔地站在那里;女人们仍像先前那样,哑哑地坐在原地。但春婶还是听到了笑声。那笑声,压抑但爽朗,苍老却锐利,邪气而童真,像是从地底里发出来的。春婶听出来,那是陶叔的笑声。春婶急忙转过身去,看到陶叔已翻倒在地。

陶叔像只老猴,迅速地坐回到砖头上,头依然低着,两只脚仍在往回收,但酱色的老脸上,多了一层太阳红。

春婶慢慢看明白了,刚才她被绊倒,并不全是自己的慌乱所至,而是陶叔故意使然。如果他不有意把脚伸出来,自己是不会被绊倒的。尽管陶叔一直把头低着,但她的一举一动,全被他看在了眼里,不然,他就不会发出那样的一声笑,也不会这样极力地掩饰自己。

春婶嗅到了陶叔身上的生气。

春婶不由兴奋起来,笑着问陶叔,你的鸟儿是不是长大了?想我们帮你把鸟窝掏一下?没待陶叔回答,春婶就扭过头去,大声喊道,姐妹们,快来呀,我们把陶叔的鸟窝给掏了!

听到春婶的喊声,女人们先是一愣,接着,一个个从地上弹起来,应声好,就狼一样围了过来。男人们自觉地闪到了一邊,这个时候,他们喜欢当看客。

女人们手脚麻利,加之轻车熟路,几下就将陶叔的裤子扒了下来。刚才领头起哄的那个男人,恰到好处地扔过去一盒火柴。春婶捡起来,掏出一根来,“哧”的一声划着了火,“嘣”地一下,将陶叔裆下那丛乱蓬蓬的茅草点燃了。

待女人们像饱餐后的狼群慢慢散开去,陶叔才从地上站起来。站起来的陶叔,虽然有点尴尬,但还是跟先前一样,乐呵呵地笑着,并用双手盖住裆下。这次,他没有提裤子,裤子已被春婶她们甩到大樟树上面去了。

陶叔走得有点别扭。裆下那只乌黑的大鸟,一直在振翅往外飞,他的双手都有点盖不住了。队长卫东见了,赶忙帮他把裤子取了下来。

队长卫东喊,开工啦,开工啦!再不开工,太阳就要落山了!听了队长卫东的喊,春婶和那些女人们,都看着陶叔哄哄地笑了,说,开工哦,开工哦,再不开工天就要黑了。喊叫完,一个个像得令的士兵,迅速地回到了各自的岗位上。

春婶看到,天上的太阳,羞红着脸,一个劲地往西山上躲。她扭了一下身子,又扭了一下身子,感觉腰背不再酸痛了。

过了一段时间,大伙儿惊奇地发现,陶叔活了,陶婶的肚子鼓了。春婶跟垮里的女人说,陶婶的肚子里,怀的可能是个男孩。

真的呀?那太好了。女人们看着春婶,疯劲儿又来了,起哄说,那叫陶叔哪天请我们喝酒,不然,我们又把他的鸟窝给掏了。

春婶说,得得得,你们一个个大功臣似的。陶婶怀孩子是你们的功劳?女人们沉默了一下,但很快有人反问春婶,那是你的功劳?春婶说,是我家大樟树的功劳啊,那可是一棵神树呢。春婶这句话,得到了女人们的一致认同。

责任编辑/董晓晓