他用一生为我们点亮了前途

2020-06-03饶曦

饶曦

2019年11月10日至11日,中国艺术研究院音乐研究所、艺术与文献馆、文化艺术出版社和中国音乐学院联合主办的“杨荫浏先生诞辰120周年学术研讨会暨《天韵社曲谱》首发式”在中国艺术研究院召开。这既是一次与杨先生百年诞辰相隔二十年之久的学术盛会,也是由吴畹卿抄录、杨荫浏视之如命的《天韵社曲谱》刊印出版的大日子。

本次研讨会暨首发式是杨荫浏先生诞辰120周年系列活动之一。同时,还举办了以杨荫浏先生译谱、采集、记录的传统音乐为主的音乐会以及“杨荫浏先生和他的学术集体”纪念展。活动中,我们不仅听到了杨先生和蔼的无锡腔,还看到了“音研所”前辈们丰硕的学术成果。我们惊叹于录制阿炳六首乐曲的钢丝录音机是如此厚重,又簇拥在曾悬挂于新源里的“音研所”门牌处合影留念,睹物思人。

研讨会刊印的摘要有49篇,正式发言共46篇,议题涉及杨荫浏先生的研究理念、音乐观、学术成就与影响;中国音乐中的个案研究:民族音乐学学科建设与发展等等。那么,杨先生究竟具有什么样的特质与情怀能够凝聚起整个中国音乐学界?

一、一份热爱,一个集体,一种学风

杨先生学术思想的核心——“立足实践”,即音研所的学风,成为本次研讨会的热点话题,学者们不约而同地以“实践”为主题讲述各自研究心得。樊祖荫曾三次重读《十番锣鼓》,认为杨先生的锣鼓乐研究是最好的范本。先生重视实践与理论的结合,开创了记谱新纪元,为阐释乐学结构和乐种传播奠定了坚实基础。孙玄龄《实践与音乐——谈杨荫浏先生在(中国古代音乐史稿)中对昆曲的使用》一文,论述了杨先生从热爱昆曲转入研究昆曲,继而以昆曲为本撰写《语言音乐学初探》和《中国古代音乐史稿》。《天韵社曲谱》的出版增多了人们学习昆曲的机会,但一定要联系实践才能推动中国音乐继续前进。杜亚雄《理论联系实践

学问贯通中西——从杨荫浏先生对我的教诲谈起》回忆了向杨先生请教研究经验,他按照先生的理念,向歌手学唱民歌,自学多国语言,体会了裕固语和曲调的关系,创作了裕固人熱爱的裕固族歌,论证了裕固族西部民歌保存了古代回鹘民歌的特征。项阳的发言梳理了杨先生等前辈学者史论并举的研究理念,呼吁学界应继承“音研所”的学术传统,将活态音声与历史文献对接。傅利民对杨先生的音乐理念给予三方面总结:第一,创造切合传统音乐实际的记谱方式;第二,树立客观研究态度;第三,指引我们的研究方向。王军《实践出真知——杨荫浏先生音乐史观透视》以杨先生的音乐史观为坐标,将实践调查纳入中国音乐学院古代音乐史教学。自2014年起,他带领学生们先后至甘肃、青海、宁夏等地,每次考察皆获益良多,深刻体会到杨先生超前音乐历史观的巨大能量。汪静渊和施艺均叙述了杨先生将毕生心血献给挚爱的民族音乐,以生平事迹透视先生的治学方法、学术理念和家国情怀。杨先生曾批判“中国字调迷”乐维斯过于强调平仄系统,于韵菲对比杨、乐两人书稿,理解了正是先生具备扎实的音韵学实践才会对乐维斯予以消极评价。此外,吕畅的论文虽涉及律学研究,但揭示的研究特点仍是先生充分结合琵琶、古琴、笛、笙等乐器的制作与演奏实践。

杨先生的学术成果遍布中国音乐学的各大领域,所以,选取先生某一领域的研究,继续推进的论题,亦是研讨会的一个热点。杨先生曾斩钉截铁地对陈自明说,你要到印度去,才能学到真正的印度音乐。正是杨先生的话使其下定决心去印度学习,并对先生的研究作进一步修正;第一,凤首箜篌并非印度独有,实际是缅甸的特征乐器;第二,曲项琵琶应起源于伊朗。刘再生以杨先生《中国古代音乐史稿》为界,论述史学著作常见的三种现象:受时代制约、结构无序(指年代)、观念隔阂。秦序介绍了前辈学者建立的“科学范式”形成的“学术共同体”,对中国音乐文化史研究提出多元一体格局的探索方略。钱茸的汇报是继杨先生在语言音乐学方面的深入思考,她认为声乐研究要强调非音符类的核心认知,不能把唱词定性为文学符号,需配合音乐性解析;谱面提倡“双音唱谱”,标注国际音标能更好地展示区域文化的多元。李玫将《白石道人歌曲》和燕乐二十八调研究相关联,她发现不同谱中的四种相同谱字有半音之差,可将调号布局降低一个大二度,再将《杏花天影》由中吕宫双调转为无射宫越调,虽不能说修正的版本就是当时的唱本,但这些谱字符号却让我们体会到乐律学价值和文化符号体系的传承稳定性,让我们看到符号于变迁中发生变异的方式、方向和规模。周青青于80年代初的学位论文《河南方言对河南筝曲风格的影响》以杨先生《语言音乐学初探》为重要参考文献,她对比纯器乐作品和以古筝为声乐伴奏的大调曲子和小调曲子,寻找河南筝曲中地域音乐风格形成的过程。付晓东论述了杨先生所译《音乐物理学》是中国现代音乐科学译著的承启之作,它的出现为构建科学的音乐学带来重大价值。作者遵循学科规范,对译稿中弃用的学说予以更新,模糊之处加以澄清。例如,sound皆译为“音”,但现代声学sound译为“声“,tone译为“音”;“谐和程度受合成的影响”源自亨德米特“合成音”说,如今已不采纳,等等。

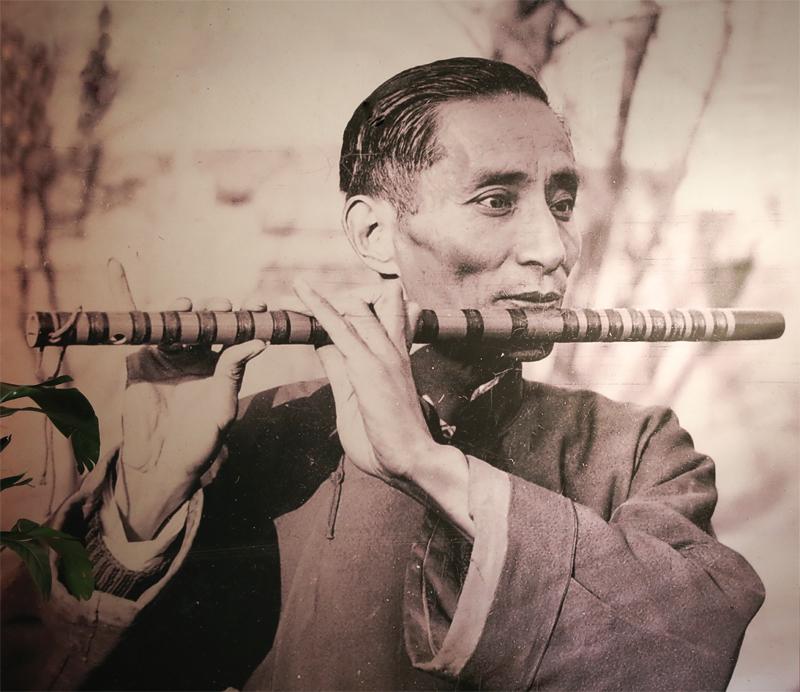

《天韵社曲谱》策划人张振涛在开幕式致辞中说“杨荫浏在17岁的年龄竟然立下宏愿,花了五年时间,抄录了四大函天韵社曲谱。这是多大的雄心和耐心,那是无数个春光灿烂和天光大好的日子,摒弃懒惰,不顾娱乐的牺牲。这个了不起的行动足见抄谱少年的志向,这也就是抄谱人最终站到历史前沿的基石。”一份手抄曲谱折射了抄谱人恢弘的意志和传承传统的良苦用心。同样,会议中不乏学者客观地评价杨先生的音乐观,体现了先生谦虚谨慎、扎根传统的科学精神。乔建中以《九层之台始于累土——对杨荫浏先生1950-1956年多次田野考察的再思考》为题,详细叙述先生参与考察、撰写报告和学术论文背后的历史意义与学科价值。先生记录的乐谱使口传音乐遗产转化为历史典籍,把不为人注意的民间口传文化提升至国家历史典籍层面,近年来,一批谱本集成的出版就是先生不凡创举的蝴蝶效应。先生开展的这些工作,不是个人行为,他以一己之力牵动了一大批地方学者,使那一代学术集体为开创中国音乐学研究进发出开拓、创业的精神。向延生时隔20年再谈杨先生的“防范心态”。他认为,杨先生的家庭背景和接触的群体都不属于“剥削阶层”,先生发表的论著因时代局限,出现瑕疵,势所必然。所以,先生无需与“剥削阶层”划清界限,也不可能产生”防范心态”。郭克俭关注了学界较少注意的杨先生对民族声乐研究的贡献。他评价杨先生是文化自觉、自信的典范,呼唤建立“杨荫浏学”。林晨以《琴谱》《琴荟》的记谱方式审视杨先生尊重琴乐自身逻辑的谨慎态度。罗艺峰、李欣忱从史学考证、美学思辨、时代审美范式解读了杨先生《中国音乐史纲》的美学关怀,展现了音乐史家的不同学术面相。蒲方以两份档案,对照杨荫浏年表得出两点思考:一,杨先生对音乐教育的贡献,除去史论,广涉笛箫;二,从国立音乐院到中央音乐学院,研究室的划分是以筹建音乐学为目。银卓玛《研读(杨荫浏全集)相关民族音乐学研究的几点启示》认为,先生看重记谱能力、研究方法、音乐普查以及自我反思等。先生对研习西乐者提出研习国乐嘱托,为保存民间艺人的“活态”音乐撰书立著。

梁茂春、蔡良玉夫妇作为杨先生的邻居、同事、学生,通过“口述史”视角回顾杨先生的学术生涯。他们认为,杨先生的求学经历,使其深受西方宗教观陶染,但学界对杨先生在宗教音乐领域的贡献重视不够。杨先生自述研究音乐史的道路可分为三个阶段,第一个阶段在燕京大学,第二个阶段在重庆国立音乐院,第三个阶段是完成《中国古代音乐史稿》。最后,二老将杨先生生前赠予他们的洗相放大机和放大尺回赠给音乐研究所,并建议开办杨荫浏研究中心或资料馆。

关于杨先生对冀中笙管乐研究的发言有齐易与胡小满,他们回望了《定县子位村管乐曲集》的研究途径与方法,评述了该论著对区域音乐研究的示范意义。齐文重点探讨了杨先生对民间乐师解释调名与实际演奏的偏差,体现了学者的高度敏锐与怀疑精神。胡文强调钢丝录音机的使用,认为这次调查是现代科技支撑的国家记忆,对中国音乐学建设起到开路先锋作用。

二、漫漫求索路,群贤话征途

涉及民族音乐学研究,既有王耀华、刘桂腾、褚历和韩梅的个案研究,也有包爱军与和云峰的少数民族音乐案例。王耀华从杨先生的严谨学风着手,阐明现实研究对乐种、曲种、剧种、歌种、曲目的记录,不宜轻率改名。略举了“歌仔”与“锦歌”,“梆鼓咚”与“俚歌”等歌种的变名经过,希望研究者秉承求真务实的学风,还原历史真实。刘桂腾剖析了埃文克“泰加林型”萨满鼓的图案是萨满宇宙观的象征和隐喻,也为敖鲁古雅鄂温克族的迁徙提供了旁证。韩梅探讨如何以民族音乐学者的角度,把学科理念、学科态度应用于国际交流平台。她认为,国际交流是新型的“田野工作”场,它不仅是文化产品的输出渠道,更是拉近距离、转换视角、重新认识“他者”与认识“自我”的过程。

考古学的专题研究有王子初、王清雷和孔义龙。王子初以湖北叶家山出土的曾侯犹编钟分析了考古实物带给学界的四点提示:一,两件编钟的侧鼓部有明确的敲击标识,是迄今“双音钟”铸调技术的最早例证;二,{尊入“乐县”的首例,是大型组合编钟之策源地;三,五件编钟体现四声音阶规范,“周乐戒商”的命题是不用商音;四,五件一组的编钟体现了“乐县”制度随礼乐制度的发展走向完备。王清雷对刘家洼出土乐器的研究且有填补空白的学术意义。如:M2出土的两架钟篪、B型山字形磬和四件建鼓,其工艺和形制均属目前周代首见。孔义龙从羁糜制的角度厘清了岭南铜鼓乐由具有乐器和礼器的双重功能,向汉唐高文化属性过渡,又回归乐器本态的兴衰过程。

古代音樂史研究方面,钱慧认为,“女倡卖酒”的普及是“设法卖酒”和“侑酒“传统的推波助澜,是商家谋利的营销手段,是对杨先生关于宋代“市民音乐的勃兴”观点的支持:司冰琳为改变学生面对史料无从下手,面对历史信息无从把握的困境,拟编撰一套具有问题意识的“古代音乐史料长编”。

近现代音乐史研究亦有三位学者的发言。宫宏宇认为,以往的研究对郝路义本人及在华事迹关注甚微。他通过关注郝氏的教育背景修正了郝氏与杨先生初识的时间,利用西文报刊和档案资料考证郝氏去世日期。郭威、陈猛整合会议、期刊、论著以及发言稿等文本资料,勾勒出”中国古代音乐史”编写工作的全过程。根据三位编写者(杨荫浏、廖辅叔、李纯一)的社会身份和成长环境,评价了他们各自出版的三种成果的目的。郭威特别指出,评价《中国古代音乐史稿》当以“史”评“人”,以“史”论“事”。林媛从黎锦晖的时代曲表现了大众化主题而受追捧,谈到了报纸、唱片、广播媒介的重要性。又从大众传播媒介的成熟,谈到黎锦晖一跃成为中国都市流行音乐的掌门人。她介绍了中国社会现代转型中的城乡差异、大众化的娱乐需求,希望学界将目光转向黎氏音乐的“合理性”,而不是黎氏音乐的“合法性”。

蔡际洲从研究范畴和研究角度谈中国传统音乐的形态研究,共归纳七组范畴和四类角度。他根据角度的不同向学界提问,应如何看待系统性分析和选择性分析、定量分析和定性分析、静态分析和动态分析以及直觉分析和逻辑分析等问题。

如果说,杨晓以她在艺术教育系工作的契机关注了音乐教科书,提出有关义务教育影响中国人听觉习惯的命题,那么李红梅的发言则是从应用技术类高校的教学,反思中国音乐史学与民族音乐学的学科发展。她认为,以往音乐学过于强调专业细分导致学科窄化。为打造一专多能的培养模式,应广泛吸取各门学科精髓。

柏互玖将地方志文献与国家礼典志书结合,解析了明清时期安徽地区的国家礼乐与民间礼俗。他认为,国家礼乐与宫廷有相通性,民间礼俗有区域性。地方官府既要听从国家安排,又拥有一定的自主权,故民间礼俗是对国家礼制的效仿与自发需求。

韩启超采集了两名南昆闰门旦女性演员的嗓音和呼吸信号,实验发现,昆曲闺门旦歌唱颤音的声学特性接近欧美美声歌手的平均颤音区间,颤音速度和振幅与演员年龄、呼吸方式等因素相关。

“音研所”名誉所长田青把杨先生比作火炬、比作灯塔,杨先生热爱音乐的心,对民间艺人敬重的情,无不影响着他的成长。他希望通过这样的活动,从杨先生身上汲取力量,接续历史,期望青年学子中出现在某个领域超越杨先生的人。的确,作为21世纪的中国音乐学人在新的文化背景下,应继承更新老一辈音乐学者开创的研究理念,以饱满热情的斗志投入田野考察,为叙述鲜活的中国音乐史奉献青春。至此,历时两天的“杨荫浏先生诞辰120周年学术研讨会”于11月11日下午6时,在田青既有温度,又具深度的总结中闭幕。