农户分化、乡土依赖与集体收益分配权退出

2020-06-03李荣耀

李荣耀,王 欢,迟 亮

(1.农业农村部 管理干部学院/乡村振兴研究中心,北京 102208;2.清华大学 中国农村研究院,北京 100084;3.中国农业大学 国家农业农村发展研究院,北京 100083)

改革开放以来,家庭联产承包制下的农户分散经营逐渐成为我国农村的基本经营方式,极大地调动了农民的生产积极性,使大量的农民从土地上解放出来,向城镇转移就业。截至2017年末,我国城镇常住人口从1978年的1.7亿人增加到8.1亿人,年均增加1 644万人;常住人口城镇化率从1978年的17.92%增长到58.52%,年均提高1.04个百分点(1)数据来源:国家统计局网站http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0301&sj=2017.。城镇化的快速推进,引发了对进城落户农民基于集体经济组织成员身份的土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权(以下简称“三权”)处置的考量。2014年底,原农业部《关于第二批农村改革试验区和试验任务的批复》,在重庆市梁平区等地开展土地承包经营权退出试点任务。2015年3月,原国土资源部《关于印发农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点实施细则的通知》,将泸县等地纳入三项改革试点范围,探索宅基地使用权的有偿退出。2015年6月,原农业部、中央农办、原国家林业局联合下发了《关于积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革试点工作的批复》,在全国选取29个试点县(市、区),对拓展农民集体资产股份权能展开试验,赋予农民对集体资产股份有偿退出权能。

集体收益分配权作为农户基于集体经济组织成员身份享有的参与集体收益分配的权利,相对于土地承包权和宅基地使用权,更接近于完整意义上的财产权利[1]。总体看来,我国农村村级集体经济发展不平衡,多数村级集体经济力量薄弱[2],农户基于集体经济组织成员的集体收益分配权的权能虚置,个体农户在集体财产中的权利模糊,多数地区农户对集体收益分配权的依存程度较低。随着城镇化的深入推进,构建集体收益分配权退出通道,既是完善“三权”退出机制,引导进城落户农民进一步市民化的现实需要,也是深入推进集体产权制度改革,赋予更多财产权利的实践需要。在此背景下,从农户视角分析集体收益分配权的决策机理和退出意愿选择,对于深入推进集体产权制度改革实践,探索完善构建“三权”退出机制,有着重要的参考意义。

一、制度演进及文献回顾

1.新中国成立以来的集体分配制度演进

从新中国成立以来,我国在收益分配制度方面的演进主要经历了四个阶段。第一,合作化阶段(1949—1958年),从土地改革推向全国,到高级农业生产合作社的普及,土地所有制经历了从封建剥削的土地所有制到农民的土地所有制,再到集体所有制的转变,此阶段的分配制度,相应地从自给自足的分散经营,到初级社的按劳分配为主、生产资料作价入股获得相应报酬,再到高级社取消土地等生产资料报酬、定额计酬和按件计酬的变化。第二,人民公社阶段(1958—1978年),为了在更高水平上进行农业合作,随着人民公社化运动的不断推进,农村的集体所有制逐渐转变为全民所有制,此阶段的分配制度则是供给制和按劳分配相结合,在人民公社后期则逐渐的倾向平均主义的分配方式,尤其在“文革”开始之后,分配上以人头为依据,平均主义倾向严重[3],把“正确的劳动态度”和“全心全意为人民服务”作为评工标准,评工计分与政治运动的结合助长了劳动中的消极怠工[4]。第三,家庭联产承包阶段(1978—2012年),“文革”中出现的分配平均主义得到纠正,从强调“各尽所能,按劳分配”到逐渐承认了包干到户、包产到户等多种形式的生产责任制的合法性,以家庭联产承包形式的经营模式得以确立,包干到户、联产计酬成为主要分配形式,“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的”,取消了以工分计酬和统一分配的方式,并且提出了包括按劳计酬、股金分红等分配方式的合作经济。第四,十八大以来(2012年至今),对集体收益分配权进行了不断探索并在多处展开试点,主要方向在于赋予农民更多财产权利,壮大集体经济,维护集体经济组织成员的集体收益分配权的权能,探索建立有偿退出机制,为进城落户农民构建退出通道。

2.相关研究综述

当前,对于集体收益分配权的研究不断丰富,主要集中在对集体收益分配权的概念界定、权能实现方式探索等方面。从概念界定方面来看,集体收益分配权是农民个体对农民集体所有财产享有的一种权利,农民个体基于其在集体中的成员身份而对集体所有财产的收益提出的分配请求,这种收益分配的请求对象一般是集体财产的投资经营性收益如集体财产经营取得的收益、补偿类收益如征地补偿收益、政策性补助收益以及其他农民集体收益[5]。韩松提出集体成员以股份分配的方式实现集体成员收益分配权,称为集体资产股份收益权[6]。也有学者认为,集体收益分配权是基于成员权获得的对集体净资产的分配权利,因此也称其为农民集体资产股份权[7-8]。对于其权能实现方式,从农村集体资产股权的权能来看,其具有明显的成员性和福利性,权能属性并不完备,缺乏市场化特征[9]。2014年开展的集体资产股份权能改革,旨在丰富其权能内涵,如“长洲模式”中“一权”向“四权”的转变[10]以及甘肃陇西县地区“一权”向“六权”的转变[11]。

集体产权制度改革赋予了农民更多的财产权利,壮大集体经营性资产、股权量化到人,为农民增加了财产性收入。但是,农村集体经济收益分配制度属于惰性分配制度[12]。集体经济组织成员天然享有集体收益分配权,而集体经济经营性资产进入市场必然要承担一定的风险,农民作为集体经济组织成员,仅参与共享收益,却不承担经营风险。尤其是部分农户离农进城之后,继续享有集体收益分配权。而集体收益分配权相对于其他财产权利,更符合完整意义的财产权利,尤其在十八届三中全会后,强调赋予农民对集体收益分配权有偿退出等权能,使集体收益分配权的流动性增强[1]。在此背景下,为进城落户农民提供有偿退出通道既是完善集体收益分配制度的需要,也是丰富集体收益分配权的权能的需要。目前对“三权”退出的研究主要集中在土地承包权和宅基地使用权“两权”退出方面,对于集体收益分配权的研究也尚在探索阶段,鲜有研究关注集体收益分配权的退出问题。随着集体产权制度的深入推进和集体经济的不断壮大,构建集体收益分配权退出通道对于完善集体经济组织成员财产权利,推动农民市民化、加快城市化进程也有重要意义。因此,本文在对重庆梁平、成都温江、泸州泸县三个改革试验区进行调研的基础上,采用716个农户的微观数据对集体收益分配权的退出意愿影响因素进行实证分析,检验农户分化、土地承包权和宅基地使用权退出对集体收益分配权退出意愿是否产生影响。

二、理论分析框架

集体收益分配权除了财产权利,对农户来讲兼有集体经济组织成员身份特征。城镇化背景下,农民对其退出选择更多是基于离农进城的城乡流动决策[13]。Todaro在乡城人口流动模型中指出,农户的迁移决策取决于农户预期城乡收入差异V(0)[14],即考虑乡城转移成本C(0)和获得就业概率P(t)的城市的工资收入Yu(t)与在乡村的收入Yr(t)之差:

(1)

据此模型,并借鉴王常伟等[15]的思路,在具备退出条件下,农户退出相关权能离农进城,退出其基于成员权的财产权利的收入为进城就业工资水平与补偿之和:

(2)

式(2)中,I(t)为农户退出承包地、宅基地和集体资产股份的补偿的第t期补偿。为简化分析,本文考虑农户的当期退出决策,即t=0,在不考虑农户的城市就业概率的情况下,式(2)简化为:

V=(Yu+I-Yr)-C

(3)

当农户选择保留相关权能继续留在农村时,农户在非农就业和农业生产之间配置家庭劳动力,资本投入不变的情况下,农户持有农地预期收入主要包含农业经营收入和非农工资性收入。在当前情况下,大部分农户将宅基地视作保障性资产持有,分散性的农村集体经济发展缓慢,集体收益分配权农户更多的将其视为潜在性的收入来源。因此农户的退出选择主要体现在农业生产经营和城市非农就业的差距,在具备退出条件下的农户的收入水平为:

Yr=W(L-l)+pf(l,S1)+R

(4)

式(4)中,W为非农就业工资水平,L为家庭劳动力数量,l为农业劳动力数量,p为农产品价格,S1为承包地面积,f(l,S1)为C-D形式的农业生产函数,R为集体收益分配权的预期收益。

当农户选择退出相关权能进城时,此时收益为:

Yu+I=WL+I1S1+I2S2+I3S3

(5)

式(5)中,I1S1、I2S2、I3S3分别为退出土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权所获得补偿。把式(4)和式(5)代入到式(3)中,可得:

V={WL+(I1S1+I2S2+I3S3)-[W(L-l)+pf(l,S1)+R]}-C

(6)

M=f(V),f'(V)>0,若V>0,农户愿意离农进城,退出相关权能。

由式(6)对W求偏导得出,∂V/∂W>0,即非农就业收入水平对其退出意愿有正向的影响,在农业生产规模报酬不变的情况下,当W(L-l)>pf(l,S1)时,农户更倾向于离开农业转移进城就业,此时,W(L-l)增加,pf(l,S1)减少,农业经营收入占比降低。

据此提出假说一:农业经营收入占比越低,即分化程度越高,农户越倾向于退出集体收益分配权。

由式(6)对S1、S2求偏导得出,∂V/∂S1>0,∂V/∂S2>0,即承包地退出对集体收益分配权退出意愿有着正向的影响,宅基地退出对集体收益分配权的退出意愿有着正向的影响。承包地和宅基地的退出,可以反映出农户对乡土的现实依赖情况。

据此提出假说二:农户对乡土的现实依赖程度越低,越愿意退出集体收益分配权。

三、模型设定、变量选取及数据来源

1.模型设定

本文考察农户的集体收益分配权的处置意愿,被解释变量为“集体收益分配权退出意愿”,有 “不愿意”“不一定”“愿意”三种选择(y=0,1,2),存在数据内部的排序,故选用OrderedProbit模型进行估计,基本模型设定如下:

y=F(x1,x2,x3,…,x11)+ε

(7)

式(7)中,x分别为生产决策者特征、家庭特征、农户分化、乡土依赖、权能特征、区位因素等变量。

2.相关变量选择

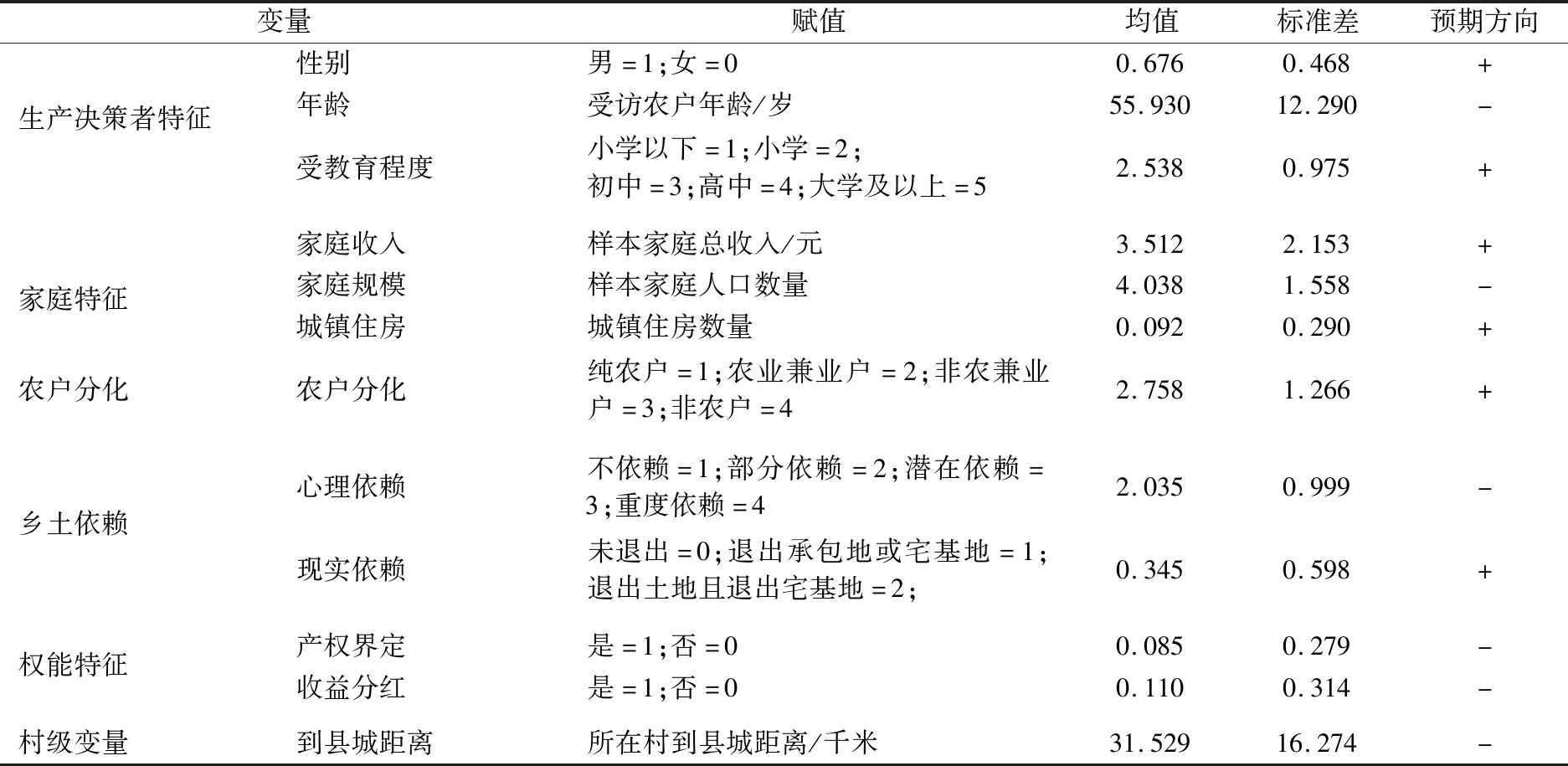

集体收益分配权兼具财产权利和身份属性双重特征,为了解集体收益分配权的退出意愿及影响因素,并着重了解集体收益分配权退出与农户分化及乡土依赖之间的关系,基于调研并参考相关研究,选择以下变量进行分析,具体变量含义、统计结果及预期作用方向见表1。

表1 变量选择、统计特征及预期作用方向

(1)生产决策者特征。通常认为,生产决策者的个人特征对农户家庭的生产决策等有着重要影响,进而会影响到农户的集体收益分配权退出意愿。如在面临风险决策时,男性和女性的行为会表现出明显差异[16];年龄较大农户相对乡土情结较重,面临处置选择可能相对保守;受教育水平较高农户在非农就业方面更具优势,在面临退出选择时可能相对积极。因此,在生产决策者特征方面选择性别、年龄、受教育水平三个变量。

(2)家庭特征。农户的退出决策是基于其家庭总体效用最大化的理性决策,家庭总收入水平是农户决策的重要参考因素;农户家庭的人口数量关乎其家庭的生产、消费等决策,也影响到其转移进城的难度;是否拥有城镇住房对于农户转移进城成本有着较大的影响,进而影响到农户的离农进城决策。故家庭特征方面选择家庭收入水平、家庭规模、城镇住房三个变量进行分析。

(3)农户分化(2)本研究结合研究目标并参考相关研究,参照农业农村部统计标准,根据家庭中劳动力从事第一产业和非农产业劳动情况,以第一产业收入占家庭收入的比重,将农户分化按程度划分为纯农户(第一产业收入占家庭纯收入的80%以上,含80%)、农业兼业户(第一产业收入占家庭纯收入的50%~80%,含50%)、非农业兼业户(第一产业收入占家庭纯收入的20%~50%,含20%)、非农户(20%以下,不含20%),分化程度依次递增。。在城镇化的进程中,大量的农户不断分化,逐渐离开农业农村向城镇转移就业。农户分化的异质性带来的经济社会地位的变化[17]对农户的财产权利价值认知和产权偏好产生影响[18],造成其对农村财产权利的依赖程度的差异,进而影响到退出意愿的选择。

(4)乡土依赖。在传统农耕文化背景下,农民对故土存在乡土情结,集体收益分配权的退出兼有成员身份的部分退出,选择农户对农村的心理依赖程度变量进行分析。同时,为从现实角度进一步检验农户对乡土的依赖情况,选择是否退出土地承包权、宅基地使用权作为对乡土的现实依赖变量进行检验。

(5)集体收益分配权权能特征。集体收益分配权作为农户的一项财产权利,在当前农村集体经济空壳化普遍的情况下,集体收益分配权的权能体现较弱。产权清晰界定是退出的前提,是否获得相应的集体收益分红对其集体收益分配权的退出意愿有着重要的影响。因此,选取产权界定、收益分红变量进行分析。

(6)村级控制变量。一般而言,靠近城镇地区的农村相对有着更多的集体经营性收入的途径和来源,更有可能影响到农户对集体收益分配权的权能认知,进而影响其处置选择,故选择到县城距离作为控制变量。

3.数据来源及描述性统计

为全面了解农民进城及财产权利退出意愿,课题组在设计问卷并开展试调研的基础上,于2017年7—8月间选择重庆梁平、成都温江、泸州泸县三个农村改革试验区(县)进行入户问卷访谈,调研区域覆盖三个试点县(区)的12个乡镇24个村,最终收集问卷730份,剔除无效问卷后共获得有效问卷716份。其中,男性占67.6%,女性占32.4%;年龄在30岁以下占2.65%,30~40岁占5.45%,40~50岁占23.6%,50~60岁占25.7%,60~70岁占28.07%,70岁以上占14.53%;受教育水平在小学以下的占11.45%,小学占42.24%,初中占33.94%,高中及以上占13.27%;非农户占42.52%,非农兼业占19.16%,纯农户占28.39%,农业兼业户占9.93%;样本中已退出宅基地农户151户,占样本总量的21.09%,参与退出承包地的农户96户,占样本总量的13.41%;对于集体收益分配权的退出意愿,表示不愿意退出农户74户,占样本总量的10.34%,表示不一定的农户332户,占样本总量的46.37%,表示愿意退出的农户有310户,占样本总量的43.30%;表示曾获得过集体收益分红的农户有79户,占样本总量的11.03%;有集体资产股权证的农户有61户,占样本总量的8.52%。

四、实证结果与分析

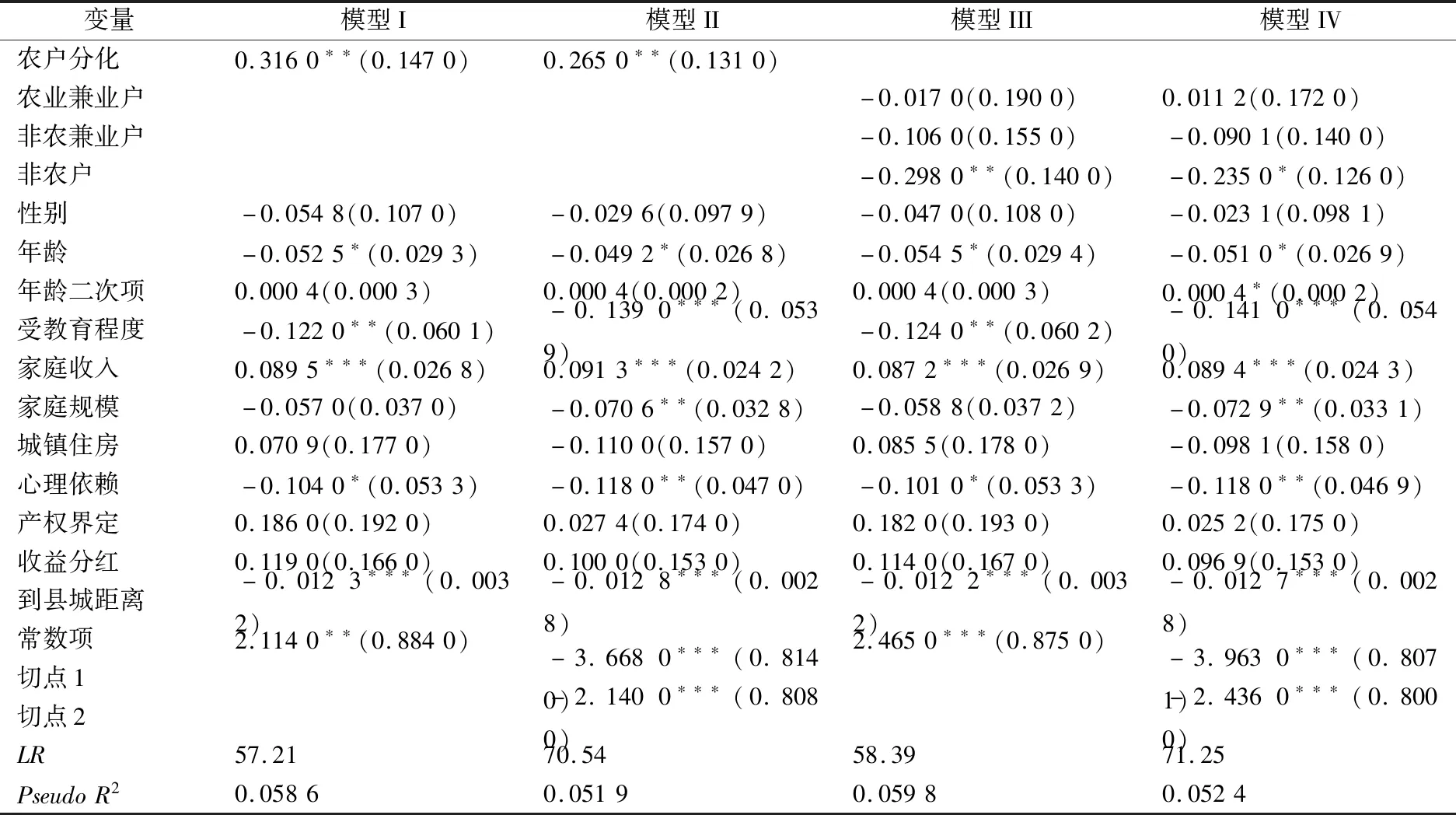

基于以上分析,对农户的集体收益分配权退出意愿进行估计,首先对自变量的相关系数检验,模型不存在多重共线。模型I是对明确表示愿意退出集体收益分配权农户的考察,若农户愿意退出集体收益分配权,yi取值为1,否则为0,选择Probit模型进行估计。为更合理的对农户的集体收益分配权退出意愿进行分析,模型II是按照农户集体收益分配权退出意愿强度的考察,作为对模型I结果的进一步验证。农户从不愿意退出集体收益分配权到愿意退出,呈现出递进的意愿强度特征,故定义当农户选择“不愿意”“不一定”“愿意”退出集体收益分配权时,yi分别取值为1、2、3。因此,根据因变量情况,选择OrderedProbit模型进行回归。模型I和模型II的回归结果基本一致,表明估计结果较稳健,回归结果见表2。

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著; 括号内的数值为标准误。下同。

1.集体收益分配权退出意愿影响因素

(1)生产决策者特征。年龄变量在模型I和模型II中均为10%水平上显著且系数为负,表明年龄越大的农户越不愿意退出集体收益分配权。一般而言,年龄较大的农户转移进城的难度较大,相对更愿意留在农村,对于集体收益分配权的退出意愿较低。

年龄二次项变量在模型II中在10%水平上显著,表明农户的集体收益分配权的退出强度变化随着年龄的变化存在拐点,计算表明拐点大概在62岁,即62岁以下的农户,年龄越大越不愿意退出集体收益分配权,62岁以上的农户,年龄越大越愿意退出集体收益分配权。这与调研发现相吻合,62岁以下农户上具备劳动能力,年龄越小的农户进城转移就业的可能越大,相对更愿意退出集体收益分配权以获得补偿,年龄越大的农户越对其不具备劳动能力后的养老存在担忧,对集体产权制度改革带来的红利有着较高的预期,更愿意保留集体收益分配权;对于62岁以上的农户,年龄越大的农户更愿意退出集体收益分配权,获得相应的补偿改善其生活状况。

受教育水平变量在模型I和模型II中均在5%水平上显著且系数为负,即受教育水平越高的农户越不愿意退出集体收益分配权。当前集体产权制度改革的不断推进,强调保障农民的财产权利,发展农民股份合作,赋予农民对集体资产股份的更多权能,受教育水平较高的农户对集体收益分配权的权能有着更高的预期,所以有着较低的退出意愿。

性别变量在模型I和模型II中均不显著,即生产决策者的性别并未对其集体收益分配权退出意愿产生影响。

(2)家庭特征。在模型I和模型II中,家庭收入水平变量均在1%水平上显著且系数为正,即家庭收入水平对农户集体收益分配权的退出意愿有着显著的正向影响。这与预期相符,家庭收入水平越高,意味着农户家庭的承受风险能力越强,转移进城的基础较好,对集体收益分配权的依赖较弱,尤其在当前集体收益分配权权能尚未充分体现的背景下,更愿意退出集体收益分配权获得一定补偿。

家庭规模变量在模型I中系数为负但不显著,进一步在模型II中对意愿强度的有序回归,其系数为负并在5%水平上显著,表明农户的家庭规模对集体收益分配权的退出意愿有着负面的影响,家庭人口越多,其转移进城的成本越高,退出集体收益分配权的意愿越低。

城镇住房在模型I和模型II中均不显著,即农户是否在城镇有住房对其集体收益分配权的退出意愿的影响不显著。

(3)农户分化。农户分化变量在模型I和模型II中均在5%水平上显著且系数为负,即分化程度越高的农户的集体收益分配权退出意愿越低。这与土地承包权退出决策有着相似之处[13],分化程度较高的农户,收入来源更多元,相对有着更高的非农收入,集体收益分配权退出获得的补偿带来的福利改善程度较低,因此,分化程度较高的农户更倾向于保留集体成员身份,将集体收益分配权作为增值性资产继续持有,有着更低的退出意愿。

(4)乡土依赖。心理依赖变量在模型I中在10%水平上显著且系数为负,在模型II中显著性水平提高至5%,表明农户对农村的心理依赖越严重,越不愿意退出集体收益分配权。农民长期在农村生产生活,承包地、宅基地长期以来具有突出的社会保障属性,对于农村有着较强的依赖,即使农户进城非农就业之后,仍有着较为特殊的乡土情结,尤其农耕文化中有着根深蒂固的落叶归根思想。调研中了解到,一些农户认为集体收益分配权的退出相当于其集体成员身份的丧失,有较强的乡土情结的农户不愿退出集体收益分配权。

(5)权能特征。农户是否拥有集体资产股份证书与是否获得过集体收益分红两个变量在模型I和模型II中均不显著,表明当前农户是否拥有产权证书及是否获得集体收益分红对于其集体收益分配权的退出影响不明显。调研发现,当前农村集体经济组织空壳化严重,集体经营性资产较少,受访农户中仅有11.03%的农户获得过集体收益分红,仅有8.52%的农户获得过集体资产股权证书,集体收益分配权的权能依然较弱。

(6)村级变量。在模型I和模型II中,所在村到县城距离变量均在1%水平上显著,且系数为负,即到县城距离较远村的农户有着较低的集体收益分配权退出意愿,较近村的农户退出意愿更高。可能的解释为,距县城较近的村有着更好的发展条件,就地城镇化的成本较低,农民更愿意退出集体收益分配权获得相应的补偿,换取城镇的医疗、教育、养老等社会保障条件。

2.农户分化对集体收益分配权退出意愿的检验

根据上文结果,农户分化程度越高的农户,越不愿意退出集体收益分配权,这与预期作用方向相反,故对其结果的稳健性进一步检验。按照农业农村部统计指标,以第一产业收入占家庭收入的比重,体现农户分化程度,第一产业收入占比越高,表明农户分化程度越低。因此,为进一步进行稳健性检验,选择农业收入占家庭总收入比值作为农户分化的替代变量,对表2中模型I和模型II集体收益分配权的退出意愿进行回归,回归结果见表3中模型I和模型II,农业收入占家庭总收入比值变量的回归系数为正并在5%水平上显著,表明农业收入占家庭总收入比值对农户的集体收益分配权退出意愿为正,比值越低,即农户分化程度越高,越不愿意退出集体收益分配权。

为了进一步分析,按照农户类型进行分类,以纯农户作为参照,引入是否为农业兼业户、非农兼业户、非农户替代农户分化变量,回归结果见表3中模型III和模型IV,是否为农业兼业户和非农兼业户对农户的集体收益分配权退出意愿影响虽不显著,但系数为负,可以理解为农业兼业户和非农兼业户的集体收益分配权退出意愿并非更高,甚至可能更低。非农户变量则在模型III和模型IV中分别在5%和10%水平上显著,即相对于纯农户,非农户的集体收益分配权退出意愿显著更低。

表3 农户分化与集体收益分配权退出意愿回归结果

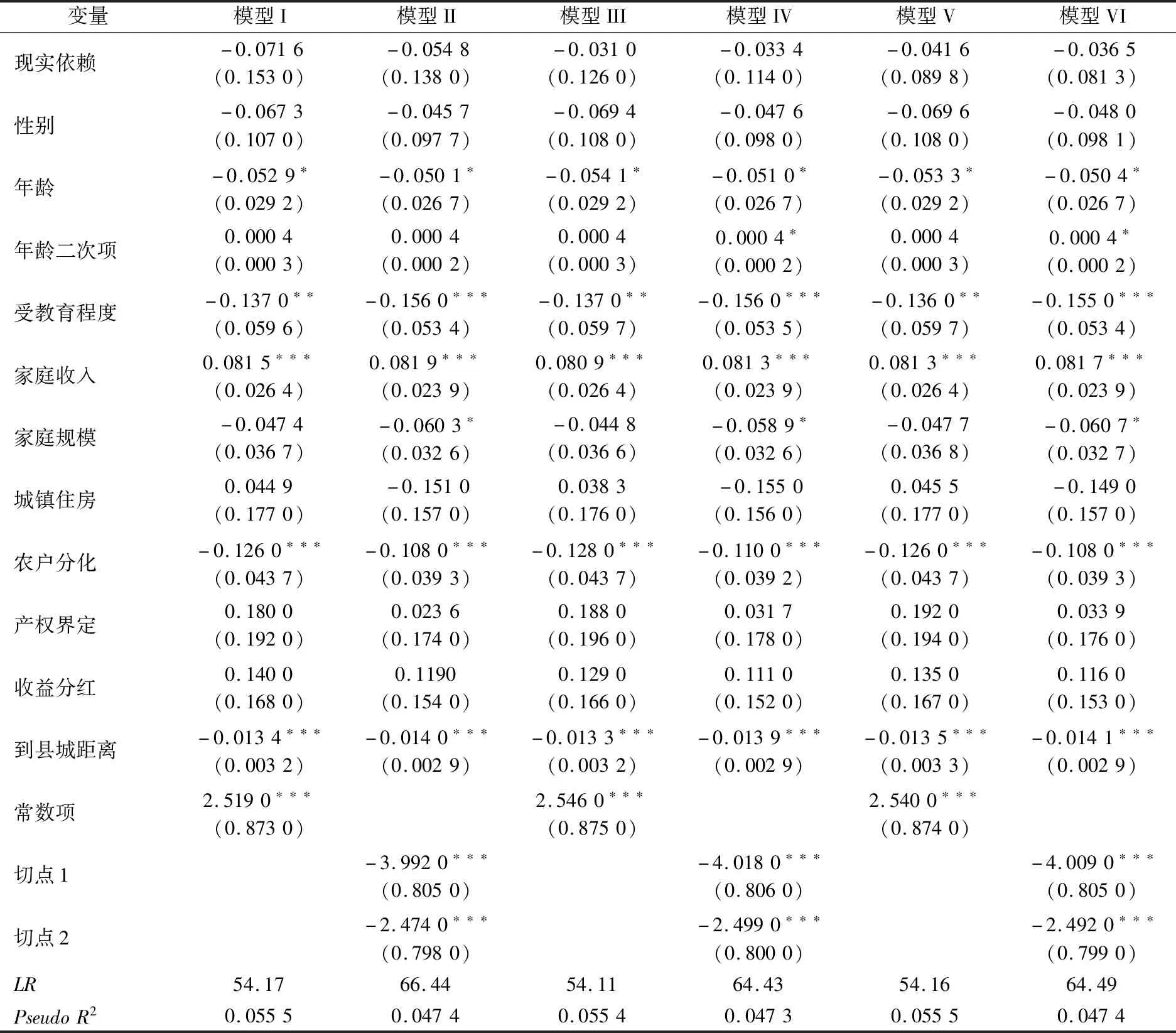

3.乡土依赖对集体收益分配权退出意愿的检验

前文结果表明,农户对农村的心理依赖程度对其集体收益分配权的退出意愿有着反向的影响,即乡土情结较重的农户有着更低集体收益分配权退出意愿。接下来,从现实依赖角度对农户的乡土依赖进行分析,以对前文结果进行补充。首先,对于表2中模型I和模型II中引入土地承包权退出变量作为乡土现实依赖替代心理依赖变量进行回归,结果见表4中模型I和模型II,现实依赖变量不显著,即土地承包权是否退出对农户的集体收益分配权退出意愿影响不显著;其次,对于表2中模型I和模型II中引入宅基地使用权退出变量作为乡土现实依赖替代心理依赖进行回归,结果见表4中模型III和模型IV,变量不显著,即宅基地使用权是否退出对农户的集体收益分配权退出意愿影响不明显;再次对于表2中模型I和模型II中引入“三权”退出数量作为农地现实依赖替代心理依赖变量进行验证,结果见表4中模型V和模型VI,变量仍不显著,即农户权能退出数量对其集体收益分配权的退出影响不明显。

由此可以得出,乡土依赖对农户的集体收益分配权的退出的负面影响主要为心理依赖水平,土地承包权、宅基地使用权的退出对集体收益分配权退出意愿的影响不显著,即对乡土的现实依赖并未对农户集体收益分配权的退出意愿产生影响,农户在面临退出选择时心理上存在乡土情结。

表4 乡土依赖与集体收益分配权退出意愿回归结果

五、结论与建议

新型城镇化背景下,集体产权制度改革的深入推进,引发了对有条件转移进城农户的集体收益分配权处置的政策考量。本文基于三个改革试验区的微观调研数据,着重分析了农户分化、乡土依赖对农户集体收益分配权退出决策的影响。研究结果表明,一是城镇化进程中农户的不断分化并未提高其集体收益分配权退出意愿,分化程度较高的农户更愿意继续持有集体收益分配权;二是土地、宅基地的退出对集体收益分配权退出意愿未产生显著影响,但是心理依赖水平对农户的集体收益分配权有着显著的反向影响,这表明在集体收益分配权的退出中,对退出意愿的影响更多的是农户对乡土的心理依赖,而非现实依赖;三是农户的集体资产股权特征影响不显著,这与当前大部分农村集体经营性资产较少,农户对集体收益分配权的权能认知和预期较弱有关;四是农户特征对集体收益分配权的退出意愿影响显著,年龄对集体收益分配权的退出意愿影响为反向影响且为U型,拐点在62岁左右,受教育水平对集体收益分配权的退出影响为反向;此外,家庭收入水平对农户的退出意愿有着正向的影响,家庭规模、到县城距离对其退出意愿有着反向的影响。

当前对“三权”退出相关政策的探索,旨在为有条件进城落户农民构建退出通道,而研究结果表明,分化程度较高的农户反而更倾向于继续持有集体收益分配权,并且农户在面临退出选择时仍存在突出的乡土情结。究其原因,一方面是在集体经济普遍空壳化的背景下,集体收益分配权对农民来说,很大程度上是一种身份认同,农户不愿意放弃农村集体经济组织成员身份;另一方面,对于分化程度更高的农户来说,目前权能退出带来的福利改进有限,尤其在集体产权制度改革的背景下,权能的丰富和集体经济不断壮大,让其对继续持有集体收益分配权有着更高的增值预期;同时,集体收益分配权区别于土地、宅基地的不可移动性,更接近于完整意义的财产权利,农民持权进城并不受限制。这要求在进一步探索中,既要有改革的紧迫感,完善退出机制,引导符合条件的农户理性退出集体收益分配权,也要有历史的耐心,充分尊重农户的乡土情结。

基于以上分析,就完善集体收益分配权退出机制提出以下建议:第一,要充分尊重农户的退出意愿,做好风险防范,既允许符合退出条件的农户有偿退出集体收益分配权,也要允许不具备退出条件农户进城后继续持有,同时设定退出门槛,防范不具备转移进城能力农户非理性退出;第二,完善激励机制,稳定农户预期,通过确定合理补偿标准和多元补偿方式引导有条件农户退出相关权能,通过明确集体收益分配权的权能属性、设定受让人范围和优先序,让农户对相关权能有着合理预期;第三,退用联动,壮大集体经济,激发农业农村发展活力,要继续加大资金投入,盘活农村闲置资源,拓宽农户收入渠道,提高农户的财产性收入。此外,要完善配套制度,放宽户籍准入,让具备进城落户条件的农户同等享受城市公共服务,进一步完善农村地区社会保障体系建设,回应农村老年群体的心理担忧。