新型冠状病毒肺炎疫情期间护士焦虑状况及相关因素调查

2020-06-03叶君荣夏志春肖爱祥李思珏林建葵

叶君荣,夏志春,肖爱祥,李思珏,林建葵,聂 莎,王 琛

(广州医科大学附属脑科医院,广东 广州 510370

2019年12月31日,我国湖北省报道多名患者新型冠状病毒肺炎感染后,确诊病例迅速攀升,并根据甲类传染病相关要求的实施标准预防[1]。新型冠状病毒肺炎可通过呼吸道飞沫传播和接触传播,临床表现与普通感冒相似,以发热、乏力、干咳为主,但约半数患者多在一周后出现呼吸困难,严重者可进展为急性呼吸窘迫综合征[2]。由于传播途径广、人群普遍易感、起病症状轻、并发症严重,新型冠状病毒肺炎于2020年春节前后在我国爆发,截止2020年2月20日,全国累计确诊新型冠状病毒肺炎病例75 465例,重症病例11 633例,死亡病例2 236例[3]。国内多个城市实行重大突发公共卫生事件I级响应,医护人员取消春节休假、投入疫情防控工作。临床一线护士应对新型冠状病毒肺炎疫情过程中,由于精神高度集中、工作强度大、防护用具紧缺、疫情持续严峻、职业暴露风险高等因素,易引起一系列的负性反应,产生焦虑情绪[4]。焦虑情绪可对护士身心造成严重的后果,影响其在抗击疫情工作中的专业表现。维持护士群体心理健康对疫情防控具有重要意义,国家卫健委提出落实各项措施保护医务人员身心健康[5],为了解护士在抗击新型冠状病毒肺炎期间的焦虑情绪,并对其实施有针对性的心理干预,现对护士进行焦虑情绪和影响因素调查分析。

1 对象与方法

1.1 对象

于2020年1月29日-2月5日采用方便抽样方法,以在职护士为研究对象并进行调查。纳入标准:持有护士执业资格证书,近一年全职从事临床护理工作;自愿参与本调查。排除标准:实习护士。最终回收问卷2 112份,剔除填写错误8份,实际有效问卷2 104份,有效问卷回收率为99.6%。本研究获广州医科大学附属脑科医院伦理委员会批准,问卷填写前,采用统一指导语告知本次调查目的,受访者同意参加调查后点击“开始填写”链接进行作答,不同意参加则关闭窗口退出问卷,受访者可在填写过程中随时退出作答。

1.2 调查工具

采用自制一般情况调查表收集调查对象的性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、职称、工作年限、工作省份(是否在湖北省)、是否在新型冠状病毒肺炎收治病房工作、亲友感染情况和是否接受心理调适情况。采用广泛性焦虑障碍量表(Generalized Anxiety Disorder,GAD-7)评定护士的焦虑程度,共7个条目,根据不同焦虑症状出现频率,使用0~3分4级评分。总评分为21分,GAD-7评分<5分为无焦虑症状,5~9分为轻度焦虑倾向,10~13分为中度焦虑倾向,≥14分为重度焦虑倾向。该量表内部一致性系数为0.93,所有条目的因子载荷矩阵系数均>0.78,具有较好的信效度[6]。

1.3 调查方法

通过学术团体委员会微信工作群发送电子问卷链接,并由专委会成员将电子问卷转发到国内各医疗机构工作群,对机构内在职护士进行调查。采用统一的指导语在问卷填写前,说明调查的目的、纳入标准和排除标准。受访者同意参加调查并点击开始后自动跳转至正式作答,作答完毕后提交自动生成答卷。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0进行统计分析,计数资料采用频次、百分比描述,计量资料采用(±s)描述。组间比较采用t检验、方差分析,多因素分析采用线性回归分析。检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 受访者一般情况

共2 104名护士完成此次调查,其中男性460人(21.9%),女性1 644人(78.1%);年龄:≤25岁336人(16.0%),~35岁1 089人(51.8%),~45岁475人(22.6%),>45岁204人(9.7%);婚姻状况:已婚1 483人(70.5%),未婚621人(29.5%);受教育程度:中专123人(5.9%),大专701人(33.3%),本科及以上1 280人(60.8%);职称:初级职称1 273人(60.5%),中级职称653人(31.0%),高级职称178人(8.5%);工作年限:≤10年1 241人(59.0%),~20年504人(24.0%),~30年286人(13.6%),>30年73人(3.4%);工作省份:湖北省77人(3.7%),非湖北省2027人(96.3%);是否在新型冠状病毒肺炎收治病房工作:是351人(16.7%),否1 753人(83.3%);亲友感染情况:是119人(5.7%),否1 985人(94.3%);是否接受心理调适:是565人(26.9%),否1 539人(73.1%)。

2.2 GAD-7评分结果

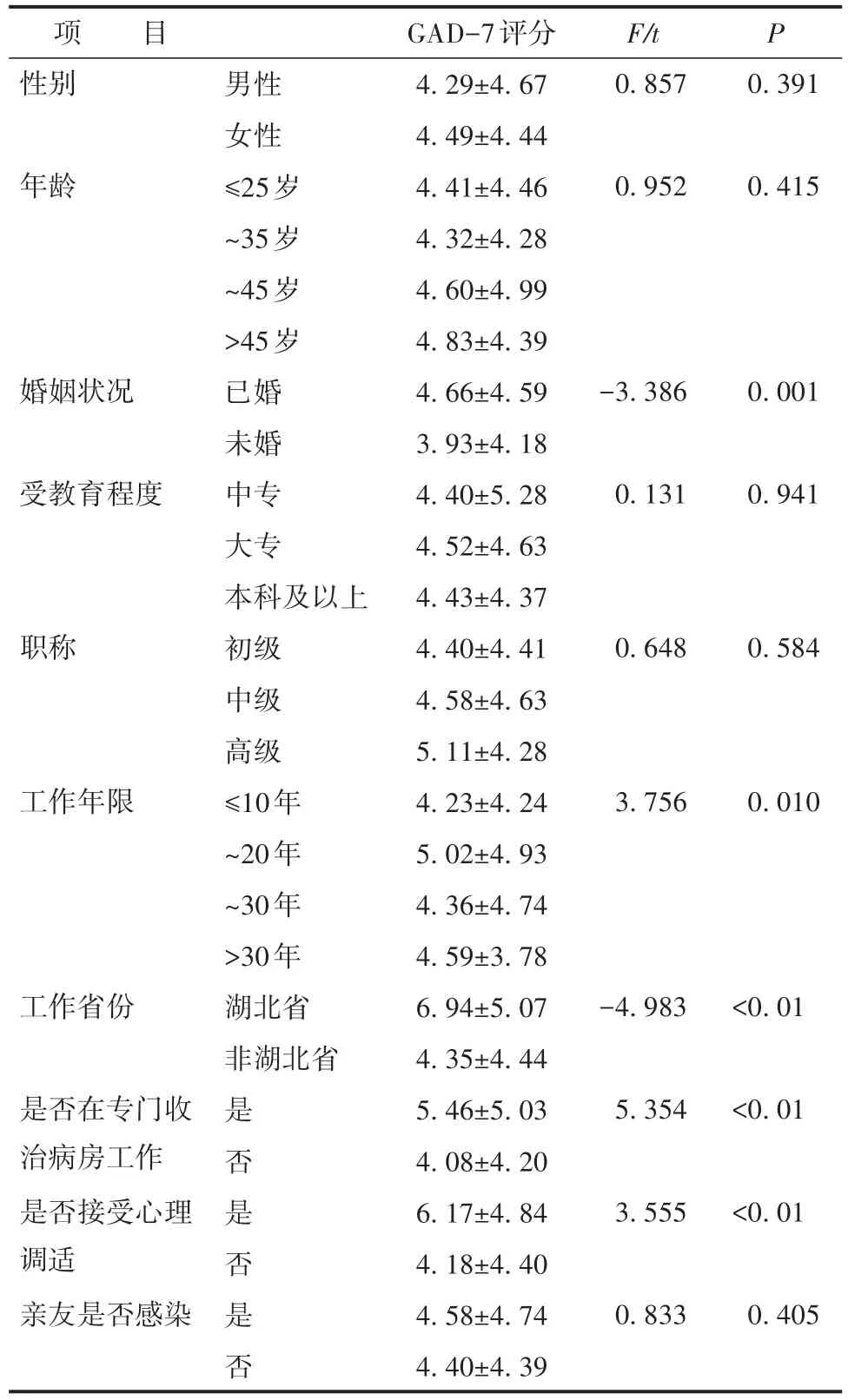

GAD-7评分总体情况:无焦虑症状1 186人(56.4%),轻度665人(31.6%),中度149人(7.1%),重度104人(4.9%)。单因素分析表明,不同婚姻状况、工作年限、工作省份、是否在专门收治病房工作和是否接受心理调适的护士GAD-7评分差异均有统计学意义(P均<0.01)。见表1。

2.3 GAD-7评分多因素分析

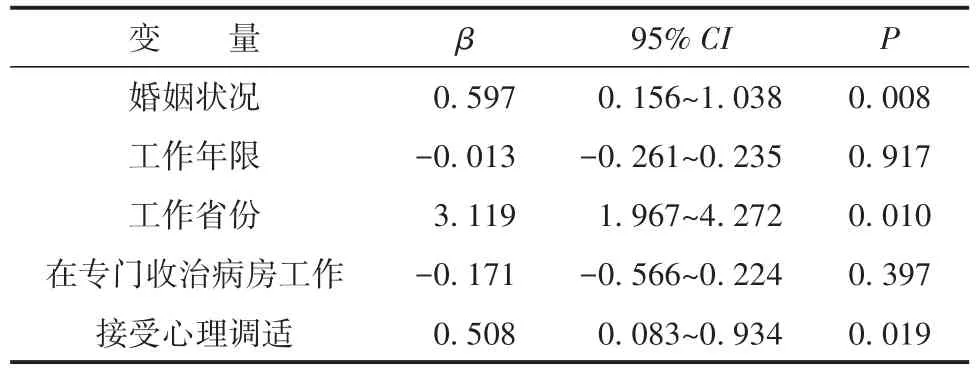

线性回归分析显示,婚姻状况、工作省份和接受心理调适是影响护士GAD-7评分的因素(P<0.05或0.01)。见表2。

表1 不同人口学资料的护士GAD-7评分比较(n=2 104)

表2 GAD-7评分回归分析

3 讨 论

医护人员在参与重大突发公共卫生事件中,由于要同时兼顾工作、家庭、社会等方面的角色,在此过程中承受巨大的生理和心理压力,出现焦虑情绪,应引起重视[4,7-8]。徐明川等[4]对湖北省武汉市抗击COVID-19的临床一线护士调查结果表明,78.1%(32/41)的护士出现焦虑情绪。本研究采取方便抽样调查方法,面向全国护士,报道一线护士因COVID-19疫情所致的焦虑情绪。抗击疫情期间,护士出现焦虑情绪的比例远高于既往报道的22.5%~24.8%[9-10],本研究中,43.6%(918/2104)的护士存在不同程度的焦虑情绪,中度和重度焦虑倾向的占比高达12%(253/2104),可见应对重大突发公共卫生事件对护士的情绪产生较大的影响,这些问题可能会影响其临床工作表现,对护理安全造成隐患,亟需进行及时有效的情绪疏导。

GAD-7评分多因素分析结果显示,在疫情爆发区域工作、已婚、曾经接受心理调适是出现焦虑情绪的影响因素。本研究中,在湖北省工作的护士焦虑情绪较非湖北省工作的护士严重。湖北省是疫情爆发的集中区域,在该区域工作的护士处于物资紧缺所致的高职业暴露风险、工作负荷繁重、经验不足、低自我效能、不实舆论所致恐慌等刺激源中,且护理工作需要与COVID-19确诊患者密切接触,以上因素整体作用下可使护士的焦虑情绪更加严重[4]。婚姻状况是影响护士焦虑情绪的重要因素,已婚护士的焦虑程度较未婚者高(P<0.01),此结果与已有研究结果[9,11]一致,可能由于在抗击疫情期间工作时间增加,已婚者陪伴配偶和子女的时间减少,可能因临床工作和家庭角色冲突产生焦虑情绪[12-15]。此外,已婚者焦虑症状更严重的其他原因可能是担心自己一旦感染COVID-19,需要接受隔离治疗而无法照顾家人,以及因职业暴露导致家庭成员交叉感染,故焦虑情绪较未婚者更严重。

此外,在因COVID-19疫情事件接受过专业心理调适的护士中,GAD-7评分达到轻度焦虑倾向水平,高于未接受心理调适者。然而,本研究结果不能充分验证接受专业心理调适是焦虑情绪的影响因素。接受心理调适者焦虑情绪较未接受者严重,其可能原因是护士重视个人情绪管理,自我觉察情绪失衡时会主动寻求专业的心理调适,因此这部分群体本身就存在焦虑情绪。

焦虑情绪严重影响医护人员的身心健康,生理上可出现易疲劳、头痛、肌肉紧张等表现,认知方面可出现注意力不集中、判断力下降、记忆力减退的症状,间接影响工作质量[16]。因此,对于存在焦虑情绪的护士应及时给予心理调适。一方面,筛查焦虑情绪易感个体,如在疫情爆发区域工作者(或与确诊病例密切接触者)、家庭负担较大者以及有寻求心理调适者,对易感个体给予及时干预和随访,并评估其能否继续胜任岗位。另一方面,应正视COVID-19疫情,树立战胜疫情的信心,组织一线医护人员开展巴特林小组[17-19]、放松训练[20]、正念认知练习[21-23]等心理调适活动,提高职业生活质量,缓解工作倦怠感。本研究存在以下局限性:采用方便抽样法代替随机抽样调查,可能造成抽样偏差,影响研究结论对护士群体推断的严谨性。