平生江海客:吴文英梦窗词的隐逸思想解析

2020-06-02谢盛华

谢盛华

(广东工程职业技术学院 人文艺术学院, 广州 510520)

吴文英作为南宋末年最具代表性的词人之一,其《梦窗词集》340首词作因词路强烈的跳跃性,隐约闪烁而无迹可求,给后人营造了纷繁复杂扑朔迷离的情感世界,以致迷雾茫茫不可洞悉其意旨,因而有“如七宝楼台,眩人眼目”之誉称(1)本文部分吴文英词作的释评参考了赵慧文、徐育民的《吴文英词新释辑评》(中国书店2007年版)。。文学的解读,本质上还是要回到研究资料与对象中,基于这样的路径才有向深层次开掘的可能。正如戴伟华所说:“李白研究中的有些问题可以在细读文本中,再作细致的分析。这样的工作进路基于如下认识:文学研究的创新仍应以文献及其解读为基础。”[1]

吴文英一生从未做过官,以一介布衣寒士而终。他和姜夔一样,都代表了唐宋以来未中科举士人的另外一种选择和生活路径、生活模式,也成为当时的一种文化现象。从这个意义上说,他们都是历史的坐标,是隐士史上界碑式的人物。

一、梦窗词篇目梳理

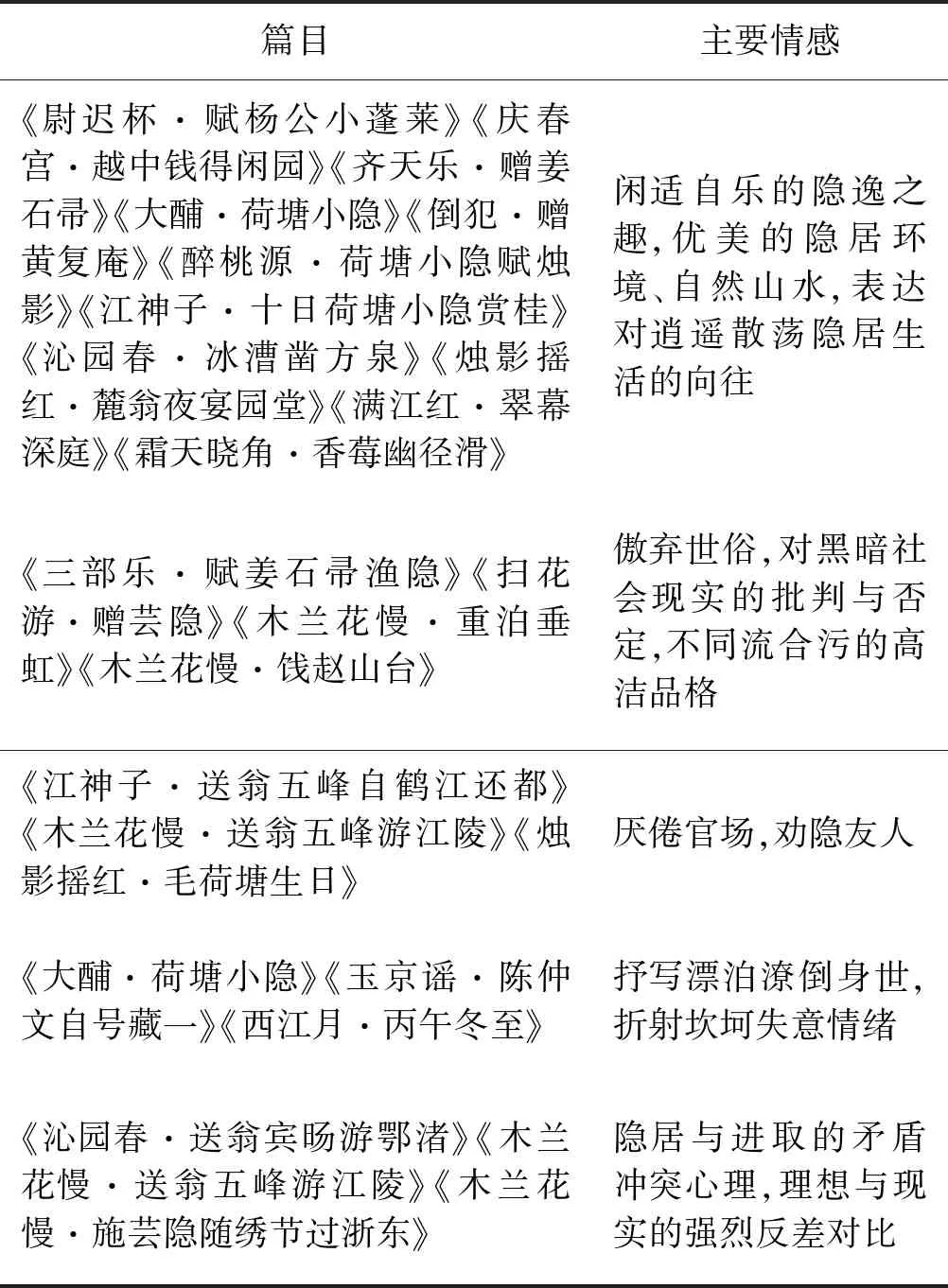

“考证作者生平、作品版本是必须的,但理论研究也不应该被弱化;微观研究是必须的,但宏观研究也不应该受到忽视;研究艺术形式和技巧是必须的,但对古代文学思想内涵的研究也不应该偏废。古代文学研究不应该是一座品种单一的、冷冰冰的标本陈列馆,而应该是一个沟通古代人的精神世界与现代人的日常生活的百花齐放的大花园。”[2]本文用文本分析法,在仔细研读吴文英340首词作的基础上,集中以其22首隐逸词作为蓝本,结合作者所处的时代背景,对作者仕隐并出的情志及个人与社会时代因素进行全面分析(见表1)。可以看到,梦窗的个人生活经历、身世、气质个性及时代大环境造就了梦窗其人其词入世的家国情怀与归隐并存的独特精神特质。

表1 梦窗隐逸词主要篇目及蕴含情感

二、梦窗词隐逸思想的分类

(一)闲适自乐,对逍遥散荡隐居生活的向往

吴文英闲适隐逸生活的主要内容有:读书饮酒,交友游乐,题词作赋,词、酒、隐三位一体。纵情山水,于山林之乐中涤除俗世的烦忧,获得精神的自由与安顿。340首词作使梦窗从中享受着超功利、超现实的纯然愉悦。“只可自怡悦,不堪持赠君”是对闲适心态最好的注解。“人莫乐于闲,非无所事事之谓也。闲则能读书,闲则能游名胜,闲则能交益友,闲则能饮酒,闲则能著书。天下之乐,孰大于是?”[3]

《庆春宫·越中钱得闲园》紧扣“得闲”主题,描绘了庭院如仙境一般的景象。主人公悠闲逍遥自在,情趣高洁,在描绘园林优美景物中寄寓着隐逸之情:

莲尾分津,桃边迷路,片红不到人间……小晴帘卷,独占西墙,一镜清寒。

既有世外桃源的景,又有隐逸欢愉的情。“风光未老吟潘。嘶骑征尘,只付凭阑”,不为仕途奔波劳碌,而把兴趣寄寓远眺的自然山水之中,一个“只”字,道出了兴趣的执著所在。化用西晋潘岳的《闲居赋》“风光未老吟潘”的典故,表达友人在园林中悠闲生活的状态。

吴文英的隐逸词作有许多反复出现“闲”字并且以“闲”字为题旨和词眼。“闲”是梦窗隐逸的生存样态和生活方式,“其创作主体尤须远离热场,静思以沉淀,寻绎以逗出,如此情发而动,既不与人同,并常与理触,所以,很自然地,更须用‘闲’的态度,做超越实相与功利的表达”[4]19。

中晚唐特别是宋代,“闲适”的生活情趣在士大夫群体中悄然兴起并蔚然成风。宋代的时代精神已经不在马上,而在闺房;不在世间,而在心境。人的心灵意绪成了艺术和美学的主题。“人生理想不再是唐代的出将入相、金戈铁马、高歌凯旋、轰轰烈烈的外部功业,转而为一种琴棋书画、诗礼弦歌、调息养气、宁静自适的内在充实。”[5]从文化心理视角看,“闲适”是士人在“出世”与“入世”之外开辟的另一种安顿心灵的路径。“并发而为诗文、为词曲,为戏曲小说,创作出与存意庙堂、襄赞教化不同的更个人化的作品,……最易表现与心切爵禄、念兹在兹的进取文学不同的更自然超脱的审美特性。”[4]107如《满江红·翠幕深庭》,“闲”字是全篇的词眼:

有花香、竹色赋闲情,供吟笔。闲问字,评风月。是载酒,调冰雪。

词人描绘了一幅悠闲自得的画面,一种闲逸的境界,烘托了词人的闲适心境。“人境不教车马近,醉乡莫放笙歌歇。”化用陶渊明《饮酒》的词句,表露梦窗也幻想与陶渊明一样远离尘世官场的纷扰,在田园隐居中享受宁静自由的生活。

《烛影摇红·麓翁夜宴园堂》:“静中闲看,倦羽飞还,游云出 ”,化用陶渊明《归去来兮辞》:“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”典故,表达自己对隐居山林的向往之情。

《尉迟杯·赋杨公小蓬莱》歌咏杨泳斋的小蓬莱景色幽美,幽深邃远,从形、声、色勾画出佳美的境界:

涓涓暗谷流红,应有缃桃千顷。临池笑靥,春色满、铜华弄妆影。……蛛窗绣网玄经,…… 清尊伴、人闲永日,断琴和、棋声竹露冷。笑从前、醉卧红尘,不知人在仙境。

主人杨公在清幽的环境中淡泊守志,不羡富贵,撰诗文、玄经,无丝竹之乱耳,过着清净无为的世外桃源生活。表明梦窗淡泊明志,不慕人间显贵的高洁品格。“冷”和“笑”两字表达了词人既有竹林七贤不问世事的出世情怀,又希望与当下生活在纷繁红尘醉生梦死的自己决裂。今昔对比,以嘲笑的口吻和笔调反思现在,赞美蓬莱的仙境,表达了作者的超逸之态。

《齐天乐·赠姜石帚》,该词作与《三部乐·赋姜石帚渔隐》主旨一样,歌咏了石帚行迹江湖的隐逸之乐。“雾锁林深,蓝浮野阔,一笛渔蓑鸥外。红尘万里。冷涵空翠。”此地自然环境优美,隐居在这远离红尘的桃源:雾气迷重,云霭漂浮,披蓑戴笠,垂钓溪边,吹笛舟上,何其悠游!此地的山水河流蕴涵着空寂与冷寒,这种境界,含有几分禅宗的意味。

桃溪人住最久,浪吟谁得到,兰蕙疏绮。砚色寒云,签声乱叶,蕲竹纱纹如水。笙歌醉里。

主人公石帚隐居期间的主要生活内容是饮酒吹笙,吟诗作赋。与《三部乐·赋姜石帚渔隐》情趣一样,“咏情吟思,不在秦筝金屋”,没有金屋藏娇,没有歌姬吹筝,只有丝竹砚墨相伴。

《大酺·荷塘小隐》,此词为梦窗隐逸词的代表作,写梦窗自己在毛荷塘的隐居生活:

渔蓑櫵笠畔,……浣花新宅……沧波耕不碎,似蓝田初种,翠烟生壁。料情属新莲,梦惊春草,断桥相识。

作者隐居山林与渔櫵为伴,引用杜甫在浣花溪建草堂以自喻自己的隐居生活。化用《太平广记》中阳翁伯得到神仙指点种石得玉的典故,梦窗希望在这种神妙仙境下过着神仙一般的悠游生活。词人憧憬自己以后可以欣赏香郁的莲花,可以题出像谢灵运“池塘生春草”般的自然佳作,可以在西湖断桥结识一些高洁品格的隐士。

吴文英的隐逸词许多是在交游活动中创作的。自然山水不但赏心悦目,而且激发词人的创作热情和灵感。朋友交往也有同样的作用。正所谓良辰美景、良师益友、诗酒风流。“古代文人远比现代人善于体验其中悠闲适意的美感。在这种古典的交游中,文人们可以充分体会到个人生命价值的审美实现所带来的快感。”[6]95如《倒犯·赠黄复庵》为酬赠词,叙述了当年同游的友情并邀请友人一同隐居山林。“清溪上,惯来往扁舟、轻如羽。”回忆与友人昔日在清澈的溪水上放荡扁舟,轻盈飘逸,尽兴而归隐山林。“到兴懒归来,玉冷耕云圃。按琼箫,赋金缕。”面对可望而不可即的美景,词人希望的是耕耘于山间的隐居生活。这种隐居生活可以伴奏着玉箫,作赋歌唱金缕曲调,何其快意!“枕水卧漱石,数间屋,梅一坞。待共结、良朋侣。”隐居山林之中,建几间简陋的房屋,搭砌起可以种植梅花的花坞,邀约一些志同道合的高雅之士一同去山野赏花饮酒,穷足到野花的尽头,枕水卧石,无拘无束。这是归隐山林之后的设想,也表达了作者闲适自乐的隐逸之趣。

《醉桃源·荷塘小隐赋烛影》,此词是一首吟咏隐逸之乐的小令。与《大酺·荷塘小隐》主旨一样,叙写了梦窗自己在毛荷塘的隐居生活:

飞醉笔,驻吟车。香深小隐家。明朝新梦付啼鸦。歌阑月未斜。

秋夜下吟诗作赋,醉酒乘车,何等潇洒惬意!隐居地荷塘的荷花香气沁人心脾,自己与友人在月光下尽兴歌咏欢畅夜游,这样的隐逸之乐让人流连忘返。“梦窗有康乐之标轨。皆苦心孤造,是以被弦管而格幽明。”[7]4196

《江神子·十日荷塘小隐赏桂》紧扣“赏桂”题旨:

到东篱。簌簌惊尘,吹下半冰规。拟唤阿娇来小隐,……蝶相思。客情知。吴水吴烟,愁里更多诗。

作者带着“采菊东篱下,悠然见南山”的心境欣赏迟开的桂花,同时展开了美妙的想象,在这样优美的境界,想邀请美女阿娇来陪伴自己一起归隐。吴文英在《醉桃源·荷塘小隐赋烛影》《大酺·荷塘小隐》中都描绘了隐居地荷塘的优美环境:隐隐青山、清泚碧水、桃红柳绿、渔樵为伴。虽然在凄迷的吴地烟水中作别难免有几许忧愁,而这愁情别绪不正是词人吟诗作赋的诗意与画境吗?

吴文英这类隐逸词开创了人文情趣与自然山水相互交融的隐逸模式,对中国古典诗词的自然山水化、意象化产生了潜移默化的影响。“释道哲学为封建士子准备了另一条生存道路,以人格的高尚慰藉生活中的苦难,以自我的虚无性来弥补自我的渺小性,以思维的至上代替现实的真实——隐士开始了对自己命运的真正主宰。这是隐士生命的普遍归宿。”[8]吴文英困踬潦倒一生,终生没有家业与田亩,也没有从行动上践行陶渊明式的躬耕田园,但其在心理情感上有着强烈的隐逸情结。他不厌其烦地叙写自己的隐士生活情景,抒发自己的隐逸理想。比如他大量描写江湖泛舟的生活,“相对来说,原来处于政权边缘的小吏在出处选择上就较为轻松。他们中有的作品侧重描述自己纵情山水的快乐……显然,对翁敏之这样的小吏来说,脱去官服鞋帽,遁入名山大川,并非难事。相反,一旦归隐,生活立即会变得多姿多彩……离开了官场上的是非纷争,琴、酒和自由遂高于一切。”[9]301

吴文英过着半幕僚半隐居的生活,但已经“身存魏阙,心在江湖”,对幕僚生活的厌倦使他走向自然山水,将自己安顿在自己营造的毛荷塘幽美环境中。这并不是他与现实妥协的无奈选择,而是顺应自己本性,主动融入隐逸生活并安之若素。所写的这类隐逸词体现了君子固穷守节的道德精神与洒然通脱的超然心态,正如陶渊明的本性“少无适俗韵,性本爱丘山”“只可自怡悦,不堪持赠君”,那是一种独特的内心体验,一种自在自适的真乐;是主体同自然完全顺应已至冥化而达到的自由境界,体现为一种审美自由;是审美主体达到“自然”之自由状态而体会到的审美愉悦。

(二)傲弃世俗,对黑暗社会现实的批判与否定

《三部乐·赋姜石帚渔隐》词中,“渔隐”即为姜石帚归隐垂钓的游船名字。

咏情吟思,不在秦筝金屋。夜潮上、明月芦花、傍钓蓑梦远,句清敲玉。

主人公的吟咏歌唱,不在华屋的宴席上,不在歌楼的乐曲中,而在月夜芦花岸边的小舟上,在身披蓑衣独自陶醉的垂钓中。词人运用对比反照,将“秦筝金屋”与“明月芦花”进行对比,形成强烈反差,在富贵喧闹与寂静逸适的比较中,主人公姜石帚的高洁隐逸之情不显自明。

越装片蓬障雨,瘦半竿渭水,鹭汀幽宿。那知暖袍挟锦,低帘笼烛。

垂钓的小舟装饰简易,在幽冷的隐逸生活中,主人公自我满足于鹭汀幽宿、片寸舟蓬。作者继续将富贵人的锦袍、帘笼、烛火与心仪的简陋的隐逸生活对比,表明了梦窗不羡富贵的高洁气质。

《扫花游·赠芸隐》,芸隐为梦窗好友,进士未第,和梦窗一样,也做过幕僚。“倦茶荐乳。看风签乱叶,老沙昏雨。古简蟫篇”,主人公的隐居生活安然自在,读书品茗,风雅脱俗。“醒眼看醉舞。到应事无心,与闲同趣。小山有语……暖通书床,带草春摇翠露。”芸隐有清醒的眼光和高洁的品格,众人皆醉我独醒,在污浊的社会中而不同流合污,与书为伴,以书为床,无心去应对繁杂的世事,只落得一身清闲。刘永济评道“‘应事无心’八字,非至高洁出尘之人不能,非至熟至密之友不知。必其人之性情、学问、言论、风采,皆知之甚悉,然后言之清切有味。”[10]15词末尾,作者以强烈对比,出人意料,“未归去。正长安、软红如雾”,主人公仍然痴迷于滚滚红尘之中。梦窗以讽谕的口吻告知好友,这一切不过如过眼云烟,不可久留依恋,含蓄表达对芸隐的招隐之意。“醒眼看醉舞”,化用屈原《渔父》“众人皆醉我独醒”的典故,表达了词人的独立品格。

再如《木兰花慢·重泊垂虹》:

怅断魂西子,凌波去杳,环佩无声。阴晴。最无定处,被浮云,多翳镜华明。

“怅”字是全词的词眼,表达了词人惆怅失意、迷惘怅恨的心情。悲欢离合,人世间的一切都充满变数,“最”字表明功名利禄好似变幻浮云不以人的意志为转移,也表达了作者对纷繁复杂的世事的厌倦,对闲适自得的山野隐居生活的向往。

《木兰花慢·饯赵山台》为饯别词,表达了梦窗思乡归隐之意。“天孙云锦,一杼新诗”“依稀。数声禁漏,又东华、尘染帽檐缁”,天上短暂的美丽浪漫与现实污浊的人间形成了强烈反差。“争似西风小队,便乘鲈脍秋风”,面对无法改变的黑暗现实,词人婉劝友人,也警示自己,不如趁着爽悦的秋风退隐归去,归隐山林,享受自由自在的生活。

陶渊明在隐逸史上具有特殊地位,是隐逸之宗,其品格和文格都是后来者难以企及的典范。吴文英追慕陶渊明,以陶为楷模,表达自己的志向,其隐逸词作中大量引用陶渊明的典故。如“一醉莼丝脍玉,忍教菊老松深”,以菊松象征隐逸者的高洁品格,给人超尘脱俗之感。

(三)厌倦官场、疏离仕途,对友人隐居的规劝

吴文英词多次指出仕宦之险恶,充满了悲剧,隐居的归心甚于宦情,愁、恨之情绪溢于言表。梦窗虽然胸怀兼济之志,但奈何依附权贵,身份地位低微,因力不从心而常生倦意。

吴文英远离喧嚣的世俗政治,舍弃了自己的政治生命,追求审美化的艺术生命。借助于文学创作的审美与艺术,保持心斋虚静的精神境界,忘怀世俗的纷扰和苦痛。

庄子是将生活艺术化、审美化的典型,吴文英企慕庄子。庄子通过“游艺”,即把艺术作为心所逍游的寄托。吴文英《梦窗词集》的340首词作,就是游心与艺的结果,是他对社会政治、家国人生的感慨。梦窗艺术创作方面的成就以及将人生价值寄托于学术研究的自觉选择,让我们看到,“两宋学术的空前发展,的确为‘士’阶层遁迹世外提供了一条方便而富有价值的新途径。与此同时,隐逸与学术之间逐步建立起来的内在联系,也能使隐逸人格的独立价值得到更高更好的体现”[9]95。

陶渊明远离世俗的田园归隐生活也引起了梦窗的共鸣。吴文英自己精心营造的毛荷塘就是要圆自己的归隐之梦。这里是范蠡驾扁舟入五湖之地,极具象征意义。吴文英在这里生活的主要内容便是读书作词、饮酒泛舟,沉浸于山水之乐。他疏离仕途和社会主流,在仕途以外寻求和享受生活的诗意与自由,用审美的追求与获得来冲淡仕途功名的得失。“所以他们归隐后一般都要过一种文化人习惯过的文化生活,并从事一定的文化创造活动。决心抛弃人生的现实功利性,否定了功利的人生,转而追寻着一种艺术的人生,他们所创造的是一种与功利文化相对抗的非功利文化。”[11]

《江神子·送翁五峰自鹤江还都》是告别好友的赠词:

新归重省别来愁。黛眉头。半痕秋……湘浪莫迷花蝶梦,江上约,负轻鸥。

多情善感的词人与好友依依惜别时又增添了几痕淡淡的忧愁。这里化用庄周梦蝶的典故,嘱咐奉劝好友不要迷恋于官场仕途之中,因为人生短促,荣华如梦,不如趁早归去,承续鸥盟相约,一起归隐山林。

“从宋代开始,士人的社会生活出现了大的裂变,即从传统的以仕隐为主线索而一变而为仕隐之外的多种人生模式,出现士人脱离政治为中心而以专业知识为谋生手段的社会职业分工的裂变。”[12]280可以说苏轼代表了宋代士人,特别是北宋士人在获得科举功名,踏入仕宦生涯之后的矛盾心境。“这是一种心理空间的仕隐情结;范成大则代表了南宋士人功成身退的人生模式,是一种现实空间的仕隐情结。”[12]280仕隐矛盾在心理空间的转换,亦是仕隐人生在现实空间的变化。

梦窗既为布衣,本应远离权贵;但且为清客,则需依附权贵而生。因此,“布衣清客”才是梦窗的本来全貌。“平生江海客。秀怀抱、云锦当秋织。”他的“渔蓑樵笠畔”式的隐士生活始终伴随着漂泊流离。作为颠沛无所归依的流浪者,“归”字是梦窗词常用的字眼之一。布衣梦窗之“归”似乎是对陶渊明、范蠡之归的呼应,虽然他们有着不同的身世背景和情绪心理,但都同样在苦苦寻觅着自己的人生归宿。梦窗词集中有众多的“归”意,如“未归去。正长安、软红如雾”,“归隐何处?门外垂杨天窄。放船五湖夜色。”“新归重省别来愁。黛眉头。半痕秋。”“到兴懒归来,玉冷耕云圃。”梦窗企慕远离尘世归隐而去,未等实现便已老迈,“松江上,念故人老去”,但哪里又是自己的归老之所呢?

不论在心理空间还是现实空间上(现实空间上,吴文英只是一介布衣,一生依附权贵,没有自食能力,不事生产,不懂吏治,如“晋宋雅士”的游士阶层,依靠寄生于士族的体制生活,以“游食”为生),吴文英都深受这两种空间模式的影响,特别是对梦窗这样下层的庶族寒士更是具有示范性作用。吴文英选择的第三条路径和生活模式,不仅仅是宋代文化的产物,也是时代悲哀的写照,更是社会没落、士人没落的产物。

从梦窗的许多词作中,我们能够体会到这种生活模式越来越困难了,在梦窗反复的惆怅、怅恨、唏嘘叹息中,洞见到这种生活的艰涩与无奈。

《木兰花慢·送翁五峰游江陵》,翁五峰即翁宾旸,吴文英有几首送翁宾旸的词作,如《江神子·送翁五峰自鹤江还都》《沁园春·送翁宾旸游鄂渚》。翁宾旸为贾似道幕僚,吴文英用“幕府英雄今几人”来肯定友人的才能。“叹路转羊肠,人营燕垒,霜满蓬簮”,词人感叹人生的艰难,犹如羊肠小道般狭窄,也像垒巢的燕子般苦苦经营。梦窗在《玉京谣·陈仲文自号藏一》中也言道“任客燕、飘零谁计?”这是作者的自况自喻和身世感慨,也是对友人的担心。“愁侵。庾尘满袖,便封侯,那羡汉淮阴”,官宦之途充满了险恶,难得善终,即使封王封侯,又有什么值得追求和羡慕呢?因此,梦窗非常愁苦担忧,也有对友人的劝隐之意。

在吴文英三首送翁宾旸的词作中,可以看出梦窗对友人隐居江湖的挽留之意。结合词人的身世和生活经历,梦窗似乎对仕途科举并不热衷。相反,在这一类词作中充满了梦窗对尘世无常、人生悲苦的感慨。这也是南宋末期国势颓败的时事阴影在作者心理上的反映,折射为词人强烈的家国情怀与江湖隐逸思想的矛盾冲突心理,同时有力表现了梦窗政治生命的宏放之美,在塑造主体人格的同时,以幻象化的笔触来展示整个社会时代的悲剧主题。

刘永济《微睇室说词》评论道:“从吴文英词中寻索,如《扫花游·赠芸隐》则讽其未能归隐,《三部乐·赋姜石帚渔隐》则极道隐居之乐,又如《暗香疏影·赋墨梅》词中对当时朝贵有讽意,合而观之,似文英见国事日非,宦途污秽,已无仕进之心,故虽游于贵戚之门而不被荐举,但以文字相交而已。”[10]127

梦窗一生不能化解的仕隐情结,催生了《梦窗词集》中优秀作品的诞生,词人的隐逸思想对作品创作起到了不可低估的作用。梦窗潜心词赋,从事着精神的积累和创造,其词作越发显示出精神贵族的气质。“古代文人之隐逸或退居,从政治层面看,不代表主流文化,但从哲学、美学、艺术的层面看,其所创造的文化与文学,却是人类生活中不可或缺的高级精神食粮。因为文人隐逸或退居,有利于精神家园的自然纯净和独立自守,有利于自由自主地创造文化,更多元地实现生命价值。”[6]9

(四)以隐逸自况,抒写生平与身世,折射身世坎坷的失意情绪

吴文英一生穷困潦倒,依附贵胄而漂泊无依。其隐逸词融入了强烈的身世之感与漂泊之恨,彷徨无依的形象鲜明。作为为生计所迫而行役四方的地位低微的文士,梦窗身世坎坷的失意情怀无处不在难以排遣。因此,其隐逸词一定程度上也是梦窗身世坎坷的失意情绪的折射。

《大酺·荷塘小隐》,此词写梦窗自己在毛荷塘的隐居生活:

平生江海客。秀怀抱、云锦当秋织。任岁晚、陶篱菊暗,逋冢梅荒……忍弃红香叶,集楚裳……归隐何处?门外垂杨天窄。放船五湖夜色。

梦窗一生布衣而终,浪迹江湖,“平生江海客”是实写,点明了自己的身份和身世背景。作者抒发了自己隐居山林的志趣怀抱,歌颂了天空的自在彩云,向往赞美了山水自然。任凭岁月变迁,自己可以像陶渊明那样“采菊东篱下,悠然见南山”,也可以如林逋那样孤自赏梅。作者不忍心放弃欣赏秋天的香山红叶,表达自己登高览秋的高洁。最后,梦窗发出“归隐何处?”的感慨,以引用范蠡隐遁太湖的典故作结,到广阔的太湖去隐居,去月夜放船,这是何其的洒脱飘逸,也再次表达了梦窗隐而不仕的人生情怀。

《玉京谣·陈仲文自号藏一》此词为赠友而作,也是梦窗的自况。文中友人号藏一。

“蝶梦迷清晓,万里无家,岁晚貂裘敝。”陈藏一为了追求所谓的功名,常年漂泊在外,无以为家,穷困潦倒。“长安闲看桃李。烂绣锦、人海花场,任客燕、飘零谁计?”置身纷扰的京城,悠看官场起伏,适志从容,只求在茫茫人海中藏一身。但是事实是友人如客居的燕子,漂泊无着,孑然一身。人海花场的锦绣反衬出飘零的孤零。“待对影、落梅清泚。终不似、江上翠微流水。”孤自对影赏梅,不如到远离京城的自然山水之中隐居藏身为好。其实,这也是吴文英自己一生依附的写照,作者在此以友人自喻。该词紧紧围绕词眼“藏”字铺展开来,具体表现为以客燕垒巢比喻友人的“一生藏”;独处微吟的藏身;京城喧嚣纷扰反衬其藏;对月赏梅之藏身;最后,奉劝友人不如离去,到大自然的山水之中隐居藏身。

《西江月·丙午冬至》,“小帘沽酒看梅花。梦到林逋山下”。词人在冬至日冒雪饮酒赏梅,祝贺节日,酒醉后入梦,向往林逋那样的隐居生活。上片描写达官贵人家冬至节日的热闹情景,下片述写自己在孤独中独自饮酒自慰。这里,吴文英将节庆日的喜庆热闹与自己身世遭遇的怅惘哀伤作对比,悲情令人唏嘘不已。

(五)隐居与进取、家国情怀与江湖隐逸思想的矛盾冲突心理

正如前文所述的游心于艺,梦窗隐逸词的忘我和沉醉,“带有强烈的超功利的目的,深受道佛思想浸润,把瞬间的审美态度扩大到对整个人生的态度,把在审美注意中形成的与实际人生的距离看成是摆脱政治、伦理束缚的思想武器。除了审美的原因之外,一是为了抚慰在人生竞技场争斗所造成的疲惫压抑的灵魂,获得一种现实的心理平衡,一是为了实现自己的人生哲学理想……一为了超脱人生,一为了协调人伦。这种思想反映了士大夫思想的两极”[13]。这种两极始终交互参融,在吴文英的精神内质中冲突并存着。

《沁园春·送翁宾旸游鄂渚》为送别词,送友人翁宾旸入贾似道幕府。吴文英在词里表达了自己的家国情怀,更表现了对国势日危的忧虑以及拳拳情切的爱国之心。他将家国情怀与隐逸思想结合起来,将历史人物与帝王将相糅合在一起,打通历史与现实的界限,艺术化地铺张词人追求政治理想、个人抱负、家国情怀的心路历程,成为意念化的政治图解。

梦窗虽然有归隐蓬莱仙境的游仙幻想,但是对家国功业念念不忘,美政理想与儒士经义始终维系着其思想观念。其隐逸词的飘逸仙意和艺术化浪漫想象,经过巧妙的心理转换,化为现实家国情怀的政治图式,高张了梦窗庶族寒士的现实政治情感,具有强烈的沉郁抒情色彩。

“梦窗长处,正在超逸之中见沉郁之意。”[14]清人况周颐道:“欲学梦窗之致密,先学梦窗之沉著……梦窗与苏、辛二公,实殊流而同源。”[7]4447今人傅宇斌在考证东坡词的“清雄”风格时说:“何以东坡之词与秦少游词、吴文英词有相契处?当于‘空灵’‘沉著’求之。黄庭坚、晁补之词从苏轼豪放、旷逸词风而来,沉著、浑厚之迹不显,……梦窗之与东坡同源殊流,也当作如是观。”[15]

“宋代的隐逸还有更深层的原因,这个原因在文人的心理世界,在于塑造这个心理世界的新儒学本身,在于那个儒学导引的文人的思维方法、价值观念、人生理想。”[16]宋代的隐逸文化除了这些因素之外,更有社会政治的必然性在。南宋偏安一隅的颓势总体未有改变,虽然也有力图收复中原的昂扬血性时刻,但不过是转瞬一逝。作为深受儒学熏染的正统文人,吴文英具有积极用世的先儒精神。关心国运是这类文人的天性,儒学所恪守的“道”与“治国平天下”的家国情怀,是血脉一贯的。“梦窗作为长期曳裾王门的庶族寒士,自然做出了庶族的文化价值选择。这些代表作都表现出了鲜明的主流文化时代倾向,这种倾向是传统的儒学母题与梦窗家国情怀持久碰撞到某个时代转折点必然释放的天然效应。”[17]

“松江上,念故人老去,甘卧闲云”,作者虽有一腔报国豪情,但是不得不正视难以挽回的颓势。吴文英此时年已六十,只能在松江上闲云野鹤,布衣终老了。

南渡之后,宋代文坛发生了很大的折变。国土沦丧,民族危机,使文学家的面貌、作品的内容和风格都有深刻变化。一代有识之士关心时势,身任天下的家国情怀强烈地感染着吴文英,激发了他的一腔热血。这使他在《梦窗词集》中表露的归隐思想带有了历史的必然。特定时代背景的每一个人都是一个复杂的整体,一人一世界,他自身就蕴藏着一个世界。由此,对吴文英隐逸词的宏观理解就必须融入微观的实证。

吴文英的隐逸词作也蕴涵着深刻的社会时代因素。刘勰《文心雕龙·时序》云:“文变染乎世情,兴废系乎时序。”南宋是中国历史上最屈辱的时代,经历了金兵入侵的巨大灾难,半壁江山沦陷。民族的灾难震动了整个社会,有识之士无不扼腕,也不可避免地参与了这民族危亡之际的艰苦斗争。时代的风云,家国的罹难,铸就了文学深广的时代内容。关心时局的镗鞳之音酿成了南宋词坛的爱国主义主旋律,词风渐趋沉郁悲壮。张元翰、辛弃疾等词人一扫艳丽之气,抒发爱国豪情,寄寓亡国之悲慨,流露崇高的民族精神。“两宋隐君对时事政治的关心,实际导源于他们想维护‘皇王之道’的人格自觉。这种新的隐逸文化传统之所以能够形成,是与当日隐士普遍注重儒学研究的客观实际密不可分的。而随着隐逸阶层参与当代社会生活的深广度的增加,他们对现实政治的认识和判断就会更加清晰起来。”[9]77

《木兰花慢·施芸隐随绣节过浙东》“到越吟、翻调倚吴声”。作者化用庄舄越吟的典故:越人庄舄在楚国为高官,在病痛中仍然吟唱越国的曲调以表达思乡之情。“恨赋笔分携,江山委秀,桃李荒荆”,“恨”字是全词的词眼,不仅包含和友人的别恨,也寄寓着梦窗的家国之恨,是词人对南宋末期如覆巢国势无限忧伤的家国情怀的流露,寄托词人怀恋盛世江山的哀思。

身为下层庶族寒士的幕僚,进取之心与兼济之志构成了吴文英人生的两极主导,因此不可忽略另外一极,即归隐自然山水亦是梦窗情志中难以抵御、不可消除的现实人生理想。它与梦窗关注现实,积极用世的沉郁家国情怀相始终、相融合,并行不悖,构成了一明一暗的两股思绪之潜流。吴文英心如水底涡湍,始终没有忘怀儒士的那一份社会责任。这是封建社会士大夫所普遍存在和遭遇过的一种心理,其中很多人甚至终其一生都停留在这一矛盾状态之中。

分析吴文英的隐逸词及其矛盾对立的心理,“更易于探究士人的仕隐文化心理;从文学研究的角度来说,仕与隐、出与处是对于传统文学家影响最为深重的一对矛盾组合,几乎每个诗人的一生,都是仕隐矛盾情结的一生,而这种情结与生活,极大地影响了中国文学的演进”[12]305。

三、结语

吴文英一生处于矛盾冲突中,平生充满对自由生活的向往,但是从其生平遭遇来看,他最终没有为自己找到人生的出路,也没有真正自我解脱。他虽然以陶渊明为学习榜样,但并没有如后者那样在人生实践上真正走向统一,实现守节乐道的人生理想模式。从其22首隐逸词作来看,他只是规划设计了自己的理想人生模式,实际上,因其个人的自身处境、性格气质等因素的影响,词人并没有能够归去到自己笔下描绘的理想世界。

梦窗一生更多地处在“归去”状态,作为依附权贵的幕僚,其本身就一直边缘化于政权体制之外的“渔蓑樵笠畔”式的五湖之上,但他自己没有意识到已经隐逸了,“笑从前、醉卧红尘,不知人在仙境”,他一生仍然在孜孜寻觅自己的人生归宿。身在江湖却求之于江湖,可寻但不可求,这无疑是悲哀的。清客布衣,“平生江海客”,既是梦窗仕进功业的家国情怀之载体,也是其个人人生理想之依托。仕隐之间在吴文英这里无意地融为一体,只是他本人始终没有意识到,所以一直都找不到自己的人生归宿。“蝶梦迷清晓,万里无家,岁晚貂裘敝。”他一生过着飘荡浮萍寄人篱下的生活,一生为生计而奔忙。

梦窗倦于客途,无法实现归去之现实空间的愿望。除了“归”字外,“客”字也是梦窗的另一种生存状态。“蝶相思,客情知”“任客燕、飘零谁计?”这种无处归家的漂泊感和沦落意识贯穿于梦窗一生的词作之中。

吴文英的隐逸代表了大批下层庶族寒士的另一种隐逸方式。他们虽不是世家贵戚,没有高贵的血统,但他们是南宋以降不入史册的新一群社会底层士人,是南宋末年特殊转折时期前无古人的以词赋创作为生计的新阶层。吴文英如当时一批隐逸者那样,不再坚持隐逸的纯粹性,而是有意拓展自己的生活空间,更加自由地选择职业,为丰富和发展隐逸文化的时代内涵作出了新的努力。

“宋代隐士、居士利用相对自由的生活方式,主要从文化、审美的维度实现人生价值,丰富人生实践,创造了别有一番生命激情和审美意趣的文化艺术成果,其中的政治、文化、历史、文学艺术内涵非常丰富,是本民族非常宝贵的精神遗产,因而具有研究价值。”[6]9