“非遗”大师赵红育:毫厘之间绣乾坤

2020-06-01

中国刺绣艺术的历史悠久,锡绣,无锡传统工艺中的一朵奇葩。作为锡绣传承人的赵红育谈起它,可谓感慨万千,苦涩与甘甜混杂于心中。

一辈子做一件事

赵红育,1958年出生,江苏无锡人。1973年开始学习刺绣,至今已有40余年。她全面地继承、掌握了传统刺绣的各种技艺技法,系统地掌握了刺绣的专业理论知识,并有深入的研究,她撰写的专著《实用刺绣入门》2011年由北京金盾出版社出版,深受刺绣学习者的喜爱。几十年来经过长期的艺术锤炼和孜孜不倦的艺术追求,在刺绣艺术上有较高的造诣,最擅长其首创的“双面精微绣”。作品卷幅微小,构图精美,绣技精湛,精微绣画面形象虽只有寸人豆马,细若蝇毫,凭借扎实的美术基础和过硬的刺绣技艺,以针代笔、以线代墨,刻画入微,形神兼备,刺绣细部时能将一根丝线分成六十、七十分之一,现无锡精微绣在全国刺绣行业中独树一帜。2008年无锡精微绣被列入国家级非物质文化遗产,2009年赵红育被文化部名命为该项目唯一的国家级代表性传承人。

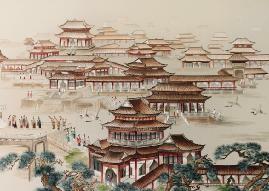

赵红育创作的许多作品被中国工艺美术馆、中国艺术研究院、德国海德堡博物馆等国内外博物馆收藏。她创作的多件作品在国家、省级的评比和展览中多次摘得金奖、银奖。作品双面精微绣《丝绸之路》被国家作为“中国工艺美术珍品”收藏于中国工艺美术馆,并获第五届全国民间工艺博览会“金奖”;《百鸟朝凤》《饮中八仙》等作品获中国工艺美术最高奖“百花奖”;发绣长卷《古运河梁溪风情图》获上海大世界基尼斯之最;《饮中八仙》获中国传统工艺美术精品大赛“银奖”;《百寿图》获全国旅游纪念品一等奖;《击鞠图》获全国七夕女红手工艺大赛“银奖”……

“一辈子能把一件事做到极致不容易。干这行,要守得住清贫,耐得住寂寞。”赵红育作为锡绣第四代传人,15岁走进锡绣艺术大门,21岁进研究所独立创作。40年丝线相伴的日子,令她难以割舍。

刺绣是对艺术的感悟

1982年,赵红育创作了第一幅双面精微绣《寿星图》,在5厘米高的寿星袍服上绣了100多个不同字体的寿字,且正反两面完全一样,打破了以往锡绣单面绣的传统方式,不失为对锡绣的一次创新。

而在双面精微绣中,给人物“开脸”最为不易。“开脸”之所以分的很细,是因为弯弯的眉毛、眼睛的神态不是一针就能做出来的,需要做的很漂亮。”赵红育一边演示一边解释工艺难点。

她介绍说,在“开脸”过程中,一根丝线要分成七八十份,而“开脸”时只能用七八十分之一的丝线,这样做出来的绣品色彩丰富立体感更强,让人看了还想看,值得去品味其中的每个细节。

赵红育称,在刺绣工艺中,线的运用很重要,而针法是为绣出不同的质感而服务的。“学刺绣很简单,但没有感悟是做不出来的,天分很重要也很难培养,师傅教的是技巧,而绣品的好坏,靠的是个人的艺术修为。”

传承与生存的博弈

上世纪90年代后期,随着现代绣品实用功能的消退,机绣、电脑绣的出现,无锡刺绣业陷入萎缩。在整个行业不景气的情况下,赵红育的事业也陷入了低谷,她所在的无锡工艺美术研究所发不出工资,她也差点半途而废。但她最后还是舍不得这份手艺,选择了继续坚守。

“不要把自己看得很高大,为了生存我们虽然有过反复,但进入这个行业后,就要做一行爱一行。”赵红育终于挺过来了,并于2005年开办了刺绣工作室,这次她决定走精微绣的这条路。

一方手帕大小的织物,在刺绣艺人的精心绣制下,丰富多彩的图像和文字跃然尺幅之中,寸人豆马形神兼备,蝇毫文字秀丽清晰,完美的画面意趣无穷,令人叹为观止,这就是无锡精微绣。有“寸人豆马”之誉的精微绣考验的不只是工艺,还有耐心。“一幅精微绣作品往往要花费数月时间,精品多则要几年。”赵红育坦言,生存是第一位,“没有生存何谈发展?”

她介绍说,精微绣艺术水平高,技艺难度大,要求绣工要有一定的美术功底,而真正培养一位大师则需要二三十年,锡绣艺人已屈指可数。

据了解,在无锡市政府支持下,赵红育的6名学徒如今每月可获得相应补贴,在她身边为精微绣的传承出力献策。此外,赵红育的儿媳在繼承精微绣家族事业的基础上,正在结合新技术与赵红育一起摸索无锡精微绣发展的新道路。

创新不易否定更难

“要成为一个真正的精绣师,不仅需要时间成本,而且需要具备相当的潜质和悟性。”

民间手工技艺需要创新,但创新又谈何容易。赵红育是个善于动脑筋并积极付诸实践的人。赵红育的爱人从事的是光电机械行业,在他的启发下,赵红育在设计、绣制双面异色异图声光精微绣《百鸟朝凤》时,大胆地在凤尾羽毛和仕女冠冕上,分别绣嵌上发光二极管,一根连接二极管的细铜丝随着图案线条的走向被巧妙地绣于其间。通电后,凤羽和花冠就会闪闪发光,十分新奇。1990年、1991年,该作品分别获得“中国工艺美术品百花奖优秀新产品二等奖”和江苏省第七届轻工业优秀作品评比“优秀新产品奖”。但她冷静地回头审视,觉得声光电虽然新奇、热闹,却掩盖了刺绣作品最本质的光华,有喧宾夺主之嫌。创新不易,否定自我更难,赵红育毅然决然做了舍弃。谈及创新,赵红育一直在强调要学会否定自己。

在赵红育看来,刺绣作品一是贵在材质美。蚕丝独特的折射光是使刺绣品独具魅力、最为迷人之所在。二是贵在技艺美。三是贵在形式美。

赵红育说,要想成为大师,更重要的是个人的内涵修养、审美情趣的修炼。作品的俗与雅往往只有一步之遥,但很多人就是难以跨越。小小尺幅的精微绣,可以绣制出大千世界。