长江流域水生态环境安全主要问题、形势与对策

2020-06-01刘录三黄国鲜储昭升李海生

刘录三, 黄国鲜, 王 璠, 储昭升, 李海生*

1.中国环境科学研究院,北京 100012

2.国家长江生态环境保护修复联合研究中心,北京 100012

长江是中华民族的母亲河,长江流域拥有约占全国20%的湿地面积、35%的水资源总量和40%的淡水鱼类种类,覆盖204个国家级水产种质资源保护区,是我国重要的生态安全屏障,亦是我国经济重心所在、活力所在,经济社会地位和生态环境价值突出[1-4]. 习近平总书记从中华民族永续发展的战略高度,亲自谋划、部署和推动实施长江经济带发展战略[5]. 近年来,长江生态环境保护已初见成效,但水资源、水环境、水生态、水风险等多重问题纷繁复杂、相互交织,水生态环境安全形势依然严峻,需要立足生态系统整体性和长江流域系统性进行科学认识,从而支撑实现精准、科学、依法治理. 在生态环境部指导下,国家长江生态环境保护修复联合研究中心依托长江生态环境保护修复联合研究一期项目,围绕长江水生态环境安全的主要问题及形势进行了剖析,提出了进一步加强长江流域水生态环境安全保障的对策建议.

1 长江流域水环境质量问题

1.1 磷污染成为制约水质改善的主要影响因素

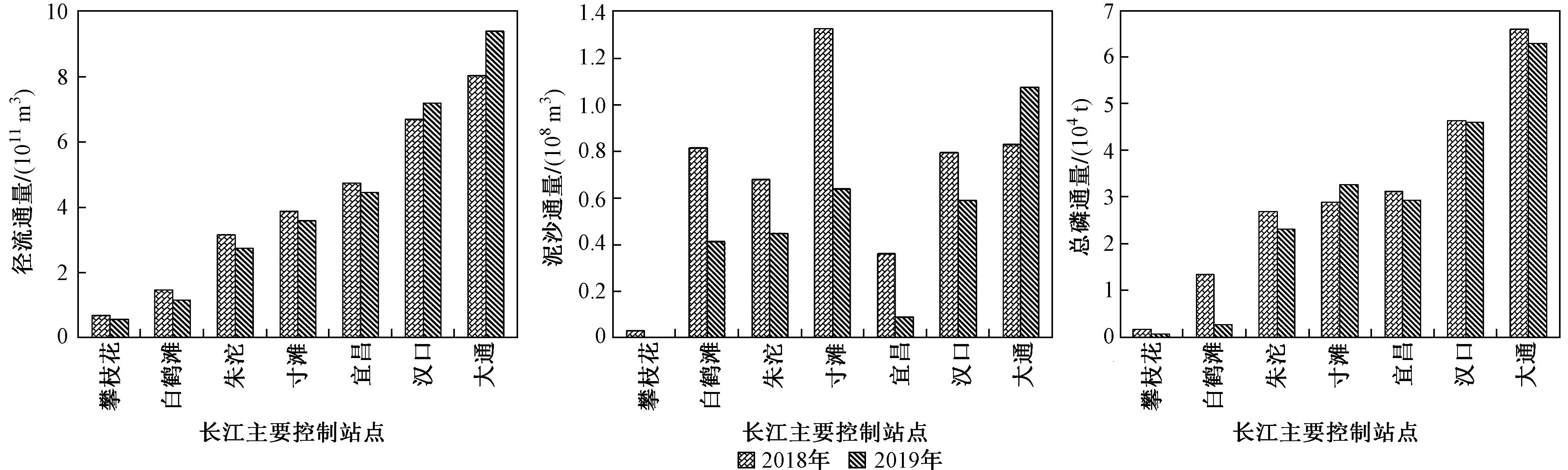

图1 长江干流主要水文控制站的径流、泥沙和总磷通量Fig.1 The Runoff, sediment and total phosphorus fluxes of the main hydrological control stations on the mainstream of the Yangtze River

2019年1—11月,长江流域水质状况良好,其中GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅰ~Ⅲ类断面占83.45%,劣V类断面占0.99%. 2017—2019年,总磷浓度整体呈下降趋势,2019年总磷年均浓度比2017年下降了19.5%,其中贵州省降幅较大(30.1%),长江生态环境保护修复联合研究的58个驻点城市中46个城市总磷浓度有所降低. 但2017—2019年,以总磷作为水质超标定类因子的断面占51.5%,高于以耗氧型指标(27.4%)和氨氮(18.2%)作为水质超标定类因子的断面占比,总磷是长江流域水体污染的首要超标污染物. 根据长江干流主要水文站总磷通量分析结果(见图1),2018年和2019年大通站输送总磷通量分别为6.6×104和6.3×104t. 在大通以上范围,宜昌—大通区间(干流约 1 100 km)为磷污染重点关注区,其总磷通量贡献与长江源头—宜昌区间(约 4 000 km)相当.

1.2 农业源排放量占比高但工业源入河影响更直接

从磷污染物排放量(排入环境量,非入河量)看,基于第二次全国污染源普查数据,长江经济带11省市(包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、云南省和贵州省)和青海省农业源总磷排放量占各污染源磷污染物排放总量的比例高达68%,生活源占30%,工业源仅占2%,农业源为区域污染物的主要来源(见图2),但农业源排入环境后的代谢路径和入河量尚不清楚. 工业源入河系数高,相比农业源对局部水体影响更直接、不容忽视[6-7]. 从涉磷工业源分布看,总磷超过GB 3838—2002 Ⅲ类标准断面与“三磷”企业(磷矿、磷化工企业、磷石膏库)的分布位置相关性明显. 如云南玉溪地区、四川岷沱江流域是磷肥、黄磷、磷矿企业的集中区,江苏镇江—南通沿线是含磷农药和磷肥企业聚集区,亦是水体中总磷超过GB 3838—2002 Ⅲ类标准值的断面的集中区[8].

1.3 水库群运行带来的水沙条件变化对磷污染沿程演变有明显影响

图2 长江经济带11省市和青海省总磷排放量及其来源组成Fig.2 TP discharges and its source composition from 11 provinces (or municipalities) and Qinghai Province in the Yangtze River Economic Belt

磷对泥沙有较强的亲和力[9]. 水库运行导致库区水沙条件变化和泥沙拦蓄,对磷通量有削弱作用,改变着坝下水体泥沙颗粒级配、磷浓度及形态组成,影响着磷污染沿程演变[10-13]. 长江上游水库群拦蓄大量泥沙,总磷滞留明显[14]. 攀枝花—宜宾段规划有7级水电站(国家及省级核准). 2013年向家坝、溪洛渡水电站相继下闸蓄水后,水文站点向家坝站总磷年通量由约 18 000 t骤减至约 2 000 t. 长江干流上游来沙自宜宾向下游约300 km进入三峡水库,泥沙被进一步拦截,2012年和2013年拦蓄沙量分别为1.74×108和0.94×108t,伴随之,磷物质通量也被进一步削弱. 2014年以来,三峡出库总磷浓度与入库持平或略有降低. 中游通江湖泊(以洞庭湖为例)和长江河口区磷污染演变与水库运行影响密切相关[15-16]. 2003年三峡水库运行后,长江“三口”(松滋、太平、藕池)入洞庭湖水沙、总磷(尤其颗粒态磷)通量均显著降低;湖体总磷由颗粒态为主转为溶解态为主,入湖总磷负荷转变为“四水”(湘、资、沅、澧)输入为主. 2003—2016年长江入海径流量处于波动稳定平衡状态,输沙量比1986—2002年减少了58.8%;伴随之,长江口海域含沙量、活性磷酸盐浓度均有所降低.

2 长江流域水生态健康问题

2.1 长江水生生物资源衰退

长江流域鱼类物种多达416种,其中特有种177种,列为国家级保护动物的鱼类有7种,约占我国淡水鱼类种类数的40%[17]. 从鱼类资源变化看,目前特有鱼类、重要经济鱼类数量下降. 长江流域年捕捞产量已从20世纪50年代的40×104t以上降至2018年的10×104t左右[18],鱼类资源数量下降,且鱼类资源小型化趋势明显[19];长江上游特有鱼类(圆口铜鱼、长鳍吻鮈等)种群数量下降明显[3],受威胁鱼类数占鱼类总数的27.6%;四大家鱼等重要经济鱼类的种群数量显著下降. 另外,白鱀豚、白鲟、鲥鱼已功能性灭绝,长江江豚、中华鲟成为极危物种[20].

根据鱼类生物完整性评价,从干流来看,除了长江口等级为“好”以外,其他地区均属于“一般”等级;重要支流及湖泊区中,除了汉江以外,其他均为“一般”等级[21-22]. 究其原因主要是,受工农业生产、生活污水的污染、水利工程建设、江湖连通受阻、航运活动及酷渔滥捕等影响,“人鱼争江”问题凸显,鱼类栖息生境受到威胁. 未来随着长江水电梯级开发的陆续完成、长江黄金水道的建成、干支流相关涉水工程的实施以及新型污染物的出现等,对鱼类的影响将进一步凸显.

2.2 长江湖库富营养化格局发生改变

长江流域水系发达,湖库众多,水面面积大于1 km2的湖泊有805个,水面总面积1.76×104km2;各种类型水库约5.16×104座,占全国水库总数的52.65%,总库容3 606.89×108m3[23]. 湖库均属于封闭或半封闭水体,水体流速慢、滞留时间长、交换能力弱,极易引起富营养化现象发生. 根据《长江流域及西南诸河水资源公报(2008—2018)》显示,近10年来,长江流域湖库富营养化趋势没有得到好转,富营养化湖库数量增加,贫营养湖库消失,轻度富营养化湖库成为主体. 长江流域湖库主要分布于我国云贵高原湖区、中东部平原湖区,普遍属于磷限制或氮磷联合限制型湖库[24-25]. 伴随人类活动干扰(如围垦、水产养殖、污染物排放等),入湖氮磷营养盐负荷超过其环境承载力,是引起湖库富营养化的根本原因;同时,河湖连通性变差、水库群调节导致水体流速变缓,水体交换慢,营养盐易蓄积,加剧了湖泊富营养化和水华风险[26-29].

2.3 长江湿地生态功能退化

长江流域湿地面积约25×104km2,占全国湿地总面积的20%左右,自然湿地面积为8.50×104km2,其中有17处国际重要湿地,168处国家级或省级湿地自然保护区,但湿地保护率低,远低于全国平均水平[30-31]. 长江流域湿地主要分布在长江中下游地区[32],城镇化快速发展及围湖造田侵占导致天然湿地面积减少,污染物输入使得湿地水质污染严重,一些不合理开发利用行为造成湿地生物多样性下降,湿地严重退化且生态功能减弱[33]. 此外,10万多个闸坝在长江干支流鳞次栉比,水文情势显著改变,生态连通性受阻,重要生境破碎;中下游江湖关系紧张,洞庭湖、鄱阳湖湿地面积不断萎缩[34-35].

3 长江流域水环境风险问题

3.1 “化工围江”现象明显

目前,长江经济带分布有化工企业14 813家,主要集中在158家省级以上化工园区(见图3)和上千家市级园区. 化工园区遍布全流域,主要集中分布在云贵、川渝、湖北和江浙沪等地区,其排放量占全国化工行业排放总量的比例高达37.7%. 据不完全统计,截至2017年底,仅江苏段就分布有700多家化工企业、117个化工码头,年过境危化品超2×108t[36]. 另外,这些化工企业大多沿江沿河分布,企业排污口与取水口交错布局,加之长江沿线城市水源结构单一,饮用水源安全保障压力大. 据调查,流域内30%的环境风险企业位于饮用水水源地周边5 km范围内[34],且集中了众多大型石化企业.

3.2 航运与尾矿库污染事故风险较大

图3 长江经济带158家省级以上化工园区分布Fig.3 Distribution of 158 chemical industrial parks above the provincial level in the Yangtze River Economic Belt

长江水路通畅,航运发达,航运承担货运量达26.9×108t,支撑了沿江11省市经济社会发展所需85%的铁矿石、83%的电煤和85%的外贸货物运输量[36]. 干流货物吞吐量逐年攀升,空间分布上呈现从上游到下游递增的状态,其中下游的上海港和苏州港吞吐量相对较大,均在5×108t以上[37]. 干线港口危险化学品种类超过250种[34],年吞吐量已达1.7×108t,生产和运输点多、线路长,泄露风险大;长江沿线港口特别是中上游港口码头投产年份长,设施老旧,风险防控能力较弱. 此外,截至2019年,长江经济带内河港口共有船舶含油污水和化学品洗舱水接收设施1 032个,累计接收船舶含油污水36.9×104t. 虽然,港口码头环保管理逐步规范,但仍存在污染物接收设施地区分布不均衡、含油污水船与岸衔接不畅通、洗舱水化学品种类复杂、处理难度大等问题[38].

此外,上游汇水区遍布众多尾矿库,存在巨大的环境风险. 如贵州省内矿产资源丰富,铝土矿保有储备量为5.31×108t,其中70%的铝土矿分布在乌江流域;因这类矿产不成片、零星且分散分布的特点,铝泥综合利用率低、违规滥采现象较多,采矿产生的矿渣、废水等污染物的治理难度也较大,给乌江流域水环境安全防治造成较大的风险隐患[39-40]. 嘉陵江是四川省、重庆市10余座城市的重要饮用水源,但其上游布局了大量采矿冶炼企业,形成了200余座尾矿库,大多数依嘉陵江支流而建,一旦泄露,随水流很快就能造成水体污染. 近年来,嘉陵江流域境内连续发生跨界输入型污染事件,2015年锑尾矿库泄漏、2017年含铊废水通过尾矿库直排,分别导致嘉陵江水体锑和铊严重超标,严重影响了饮用水源安全[41].

4 长江流域水环境安全保障形势

4.1 长江源头区水资源战略储备减少

注: 蓝色竖线为云南省所处位置;绿色竖线为贵州省所处位置; 红色为长江经济带上游地区所处位置.

图4 长江经济带COD、氨氮、总氮、总磷、废水排放量库兹涅茨曲线

Fig.4 The Kuznets curve of COD, ammonia nitrogen, total nitrogen, total phosphorus and wastewater discharge in the Yangtze River Economic Belt

气候变暖使长江源区冰川退缩、冻土层消融,水资源储备面临重大挑战. 被誉为“中华水塔”的三江源气温平均每10年升高0.38 ℃,高于全球及全国升温水平,致使积雪深度减小、积雪日数减少、融雪过程提前,春季径流显著增加[42-44]. 1950年以来,青海省域内的冰川表现为一致性的退缩趋势,且90年代以来冰川退缩幅度急剧增加,威胁长期水资源战略安全,同时影响着冰川的降温增湿等气候调节功能[45-46]. 此外,源区地处高寒,自然条件严酷,生态系统结构单一、脆弱,在气候变化和人类活动叠加影响下,一旦生态系统被破坏,将极难恢复[47-48]. 近年来,三江源生态保护和建设一期、二期工程的实施对减少人类活动干扰发挥了正效应,高寒湿地生态系统退化态势有所遏制,但形势仍不容乐观.

4.2 部分区域面临经济发展与环境保护的双重压力

长江经济带横跨我国地理三大阶梯,资源、环境、交通、产业基础等发展条件差异较大,地区间发展差距明显,区域发展不平衡,传统的粗放型发展方式仍在持续[34]. 统计显示,从长江经济带整体看,COD、氨氮、总氮、总磷排放量已经越过库兹涅茨曲线拐点,排放量进入下行期(见图4). 然而,上游地区(特别是云南省、贵州省)氮、磷排放量未越过拐点或在拐点附近,随着经济的发展,污染排放量在一定时间内还将持续增加,说明部分区域经济发展上行的环境压力仍然较大.

4.3 水环境质量持续改善但仍存问题隐患

2017—2019年,长江流域水质状况持续改善,首要超标污染物总磷的浓度呈下降趋势. 然而,水体仍存在有毒有害污染物风险隐患,对饮用水安全、水生生物保护形成威胁,且由于该类物质是水质非常规指标、未列入水质评价往往容易被忽视. 调查显示,长江流域内化学品生产的六大行业主要涉及230种有毒有害污染物,包括内分泌干扰物(约60种)、持久性生物累积性有毒污染物(PBT)、强持久性高生物累积性有毒污染物(vPvB)(约90种)、突发环境事件高发类化学品(30多种)和重金属(30种)[49]. 对长江中下游七省14个湖库水体采样监测发现,长三角地区尤其是干流江苏段及杭嘉湖地区持久性有机污染物(POPs)及重金属污染风险较大;中游典型湖泊——洞庭湖中磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑等多种抗生素在水产及畜禽养殖中用量大,具有一定风险;红霉素和氧氟沙星是长江下游水和沉积物主要抗生素污染物,磺胺类抗性基因是主要抗性基因污染物[50].

同时,化工企业生产事故,水上交通运输事故、污染物倾倒与违法偷排等导致突发性水污染事件频发,可能成为水质安全的不定时炸弹. 2009年盐城市化工污染事件、2012年镇江市苯酚污染事件、2014年汉江武汉段氨氮污染事件、2014年靖江水污染事件,分别引起一个城市数十万居民断水,严重影响了当地生产生活[51].

注: 图中红圈范围对应典型湖泊所处阶段.

图5 湖泊总磷浓度削减与藻类生物量变化“四阶段”关系示意

Fig.5 The indication of the ‘four stages’ relationship between total phosphorus concentration reduction and algae biomass change in lakes

4.4 水生态系统退化的态势未得到根本遏制

近十几年来,在国家和地方政府的积极努力下,太湖、巢湖、滇池氮磷含量逐步降低(太湖2016以来有反弹),但水华发生程度并未改善[52-54]. 洞庭湖、鄱阳湖氮磷污染趋稳向好,但局部水华频发;洱海水华控制效果初显,亦存反弹风险. 根据湖泊总磷与水华控制“四阶段”关系(见图5),伴随总磷浓度降低,富营养化较轻湖泊的藻类生物量将明显下降、水生生物恢复较快,但富营养化严重湖泊的藻类生物量下降缓慢,需较长时期内实施总磷削减和水华应急双重管控.

在长江水生生物资源养护方面,开展了长江水生态监测试点、鱼类增殖放流、过鱼设施建设、生态调度试点等大量研究与实践探索,但鱼类多样性目前依然没有得到显著改善[55-58]. 依托国际重要湿地、湿地自然保护区、国家湿地公园,目前已形成了较为完备的长江流域湿地保护体系,2016—2018年中央财政继续加大了投入力度,开展了生态效益补偿、湿地保护工程、退耕还湿等湿地保护和修复工作,但湿地功能退化、生物多样性降低趋势还没有得到根本扭转[59].

河口生态环境状况是检验流域治理成效的“指示器”. “十三五”期间长江口生态系统健康状态呈现向好态势,水质和沉积物质量稳中趋好,生源要素氮、磷、硅比例趋于协调,生态系统结构和功能基本稳定,渔业资源有所恢复. 但长江口整体仍处于亚健康状态,重度富营养化海域面积虽减少,但占比仍高,赤潮频发. 低氧区在长江口外邻近海域长期存在[60],严重制约了生态安全水平的提高.

5 进一步加强长江流域水环境安全保障的对策建议

5.1 推进区域绿色协调发展,筑牢长江上游生态安全屏障

高度重视长江源头区淡水资源储备减少问题,积极应对气候变化,加强气候变化背景下三江源区域生态环境监测、影响评估,建设以国家公园为主体的自然保护地体系示范区. 面向上游地区生态环境保护和经济发展双重压力,坚持走生态优先、绿色发展之路,严守生态红线,统筹推进污染防治攻坚战和脱贫攻坚战;融合优势资源,探索创新生态产品价值转化机制,加快生态产业培育,加速推进传统产业的转型升级,打造上游地区绿色高质量发展模式,筑牢长江上游生态安全屏障. 在长江全流域,加大对上游重点生态功能区的纵向转移支付,加快探索流域上中下游横向生态补偿机制,完善省际协商合作机制,清除市场壁垒,推动长江经济带上中下游优势互补、错位发展、协同发展格局[61].

5.2 强化磷污染点面源综合管控,持续推进长江流域水环境质量改善

统筹“山水林田湖草”综合治理,在COD、氨氮等指标继续得到较好控制的前提下,聚焦长江磷污染问题,持续推进水质改善. 在宜昌上游以上地区,继续以“三磷”控制为重点,强化云南省昆明市和玉溪市、四川省绵阳市和德阳市、贵州省贵阳市和黔南布依族苗族自治州、湖北省宜昌市等地区涉磷工业全过程防控. 在宜昌—大通区间,多管齐下,推动湖北省、湖南省、江西省、安徽省四省磷污染综合治理,削减总磷通量. 在长江干流大通—入海口区段,继续抓好江苏镇江—南通段沿线“三磷”整治,深化苏沪浙生活源治理. 以汛期水质恶化断面为抓手,开展河(湖)溯源分析,推进关键区域、关键时段面源综合管控. 强化对POPs、环境内分泌干扰物(环境类激素)、微塑料等新型污染物的监测调查及生态效应评估.

5.3 统筹全流域“一盘棋”,着力提升长江流域水生态健康水平

着眼于“十四五”期间长江流域涉水管理由水环境质量改善为核心向水生态环境质量改善为核心转变的态势,加快完善流域水生态保护顶层设计. 以重要湖泊和河口为管控对象,以防控富营养化和藻类暴发为目标,坚持目标导向,全流域“一盘棋”,统筹河流、湖泊、河口的氮磷(总氮/总磷、各形态氮/磷)污染控制指标和目标,突破现有河湖、陆海营养盐管控不衔接问题. 从全流域角度,统筹干支流水利工程运行背景下水生态保护措施,推进水生生物及其栖息生境的常态化监测调查,实施富营养化湖泊修复、重要湿地生态修复、重要水生生物栖息地抢救性恢复等重大工程,探索全球视野下长江流域湿地保护修复模式. 参照澳大利亚等国家的经验,定期开展长江流域江—河—湖—海水生态健康调查联合评估,发布健康报告卡,强化公众监督.

5.4 加快长江流域水环境安全风险隐患排查整治,提升风险防范、监控预警及应急管理能力

针对化工园区/企业、水上运输、尾矿库等风险源,进一步摸清底数,掌握有毒有害污染物生产、贮存、利用、转运、处置情况,评估风险管控能力及其对周边敏感目标的影响,加快推动风险隐患问题排查整治,强化全过程监管. 立足长江全流域,制定科学合理的产业发展规划,推动化工产业布局优化与产业升级,强化区域协同合作,避免重复建设. 科学量化生态环境约束下的航运承载力,加强航运(尤其油品、危化品运输)污染防治设施配套. 优化沿江城市取水结构、取水布局、取水方式及取水口设置等,鼓励联网供水方式、多水源供水格局,建立健全沿江上下游联防联控机制,构建以饮用水安全保障为核心的水环境风险监控预警与应急管理体系.

5.5 强化科技创新有效供给,精准科学依法加强水生态环境安全保障

针对当前科研工作系统性、整体性、实用性不强,各自为政、缺乏协同攻关等弊病,加大科技资源整合力度,开展多领域、多学科、多层次联合攻关,强化长江流域科技创新的有效供给. 以解决长江水环境安全突出问题为目标,立足生态系统整体性和长江流域系统性,深化重大水环境问题及成因研究,推进水环境安全目标体系、标准体系与调控技术体系研究、水污染控制与水生态保护适用技术集成与验证推广、基于水环境安全的流域空间管控策略与绿色发展模式研究、多源数据融合的智慧决策平台研发等,提出科学性、针对性、操作性强的水环境安全保障整体性解决方案.

其中,近期以长江磷污染及水体富营养化等生态效应管控为目标,重点关注磷污染来源解析,上游水库内源磷污染风险评估,加强涉磷行业清洁生产与污染防治、农业源污染防治、富营养化修复等适用技术筛选. 以水生态保护为目标,重点关注水生生物监测、评估与保护修复相关标准规范体系研究,开展水陆统筹的治理与保护优先区识别,引领投资与保护方向. 以水环境风险管控为目标,重点关注江河—湖泊—湿地多元体系有毒有害物质迁移过程、入河排污口及地表水体低成本低能耗水质监控预警技术、化工园区以及航运污染全过程监管与风险防控技术. 统筹水资源、水环境、水生态、水风险,推进江—河—湖—海多要素多过程协同的流域水环境安全保障技术体系研究.

6 结论

a) 着眼于长江水生态环境安全内涵,从水环境质量、水生态健康、水环境风险三方面开展问题剖析. 在水环境质量方面,磷污染成为制约水质改善的主要影响因素,农业源排放量占比高,但工业源入河对水体的影响更直接,水库群运行带来的水沙条件变化对磷污染沿程演变有明显影响;在水生态健康方面,长江水生生物资源衰退、湖库富营养化格局发生改变、湿地生态功能退化问题突出;在水环境风险方面,化工围江、航运污染风险对饮用水源安全、人群健康威胁较大,引发广泛关注.

b) 长江流域水生态环境保护近年来取得积极成效,但形势仍然复杂严峻,如源头区水资源战略储备减少、区域经济发展与生态环境保护双重压力仍较大、水环境质量持续改善但仍存问题隐患、水生态系统退化的态势未得到根本遏制等,使得未来保护工作面临诸多挑战.

c) 建议统筹长江全流域“一盘棋”,推进区域绿色协调发展,筑牢长江上游生态安全屏障;强化磷污染点面源综合管控,着力提升江—河—湖—海水生态健康;加快水环境风险隐患排查整治,提升风险防范、监控预警及应急管理能力;同时,强化科技创新有效供给,支撑科学、精准、依法开展水生态环境保护.

致谢:感谢生态环境部环境规划院、国家海洋监测中心、水利部中国科学院水工程生态研究所、交通运输部天津水运工程科学研究院和交通运输部规划研究院等国家长江生态环境保护修复联合研究中心共建单位在资料收集和问题分析方面提供的大力支持.