论“真实语境”

2020-05-30郑昀徐林祥

郑昀 徐林祥

《义务教育语文课程标准(2011年版)》和《普通高中语文课程标准(2017年版)》都指出,语言文字运用包括生活、工作、学习中的听说读写活动和文学活动,存在于人类社会各个领域。《普通高中语文课程标准(2017年版)》(下文简称“2017年版课标”)首先提出“真实的语言运用情境”,准确来说有两处表述:一是在论述课程性质时,提出应引导学生在“真实的语言运用情境”中进行自主语言实践,发展思辨能力、培养审美情趣、积累文化底蕴等;二是在界定语文核心素养概念时,再次明确语文核心素养既是学生在“真实的语言运用情境”中表现出来的语言能力及其品质,是学生在语文学习中获得的思维方法与思维品质,情感、态度与价值观的综合体现。

“情境”并非新词。早在20世纪30年代,陈望道就提出成功的修辞须与“情境”相适应,此处的“情境”与创立完整语境理论的伦敦语言学派弗思提出的“情景语境”(言语行为发生时的具体情境)表义相同,被看作我国语言学界从修辞学角度对语境的新认识。从这一观点来看,“真实的语言运用情境”可理解为“真实语境”。王宁教授更是明确指出,2017年版课标中的“情境”就是语文课堂教学內容涉及的語境。陈望道论述情境时,曾认为它“没有定规可以遵守,也不应受什么条规的约束”,但语文教学所需要的语境并非毫无约束。同时,又因语文核心素养概念兼具语言因素与非语言因素的复杂特质,为语文教学中真实语境的建构带来了新挑战。我们需要深入追问:真实语境之“真实”有何指向性?真实语境的呈现状态该如何描述?真实语境与语文核心素养背景下学习任务群的实践有何关联?

一、真实语境之“真实”有何指向性

笔者认为,语文核心素养的培养所需要的真实语境之“真实”,并非通常认为的“跟客观事实相符合;不假”,尤其是人工智能、虚拟现实技术逐渐深入基础教育领域的今天,“真实”与“虚构”的边界渐趋模糊。真实语境之“真实”并不排斥虚构,而是强调客观存在性,主要指向两个“客观存在”:一是语言运用是基于汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体鉴赏、创造规律之上的语言运用,这种规则、规律是客观存在的,是抽象的、稳定的;二是基于汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体鉴赏、创造规律的语言运用活动及其产物处于运动之中,这种运动也是客观存在的,是具体的、变化的。

汉语言语法规则对以汉语言为交际工具的社会全体成员而言,具有普遍性,而强调汉语语体、文体鉴赏、创造有特定的规律,则是基于语文学科的特性。进入语文教学的语言,不是一般意义上的口头语言与书面语言,而是艺术化、审美化的口头语言与书面语言。语文教学建构并依赖的语境,应当是适应这一特性的语言作品的鉴赏与创造情境。对特定语体、文体的鉴赏“并不直接联结,也不很快过渡到逻辑思考,概念意义,而是更长久地停留在对象的形式结构本身,并从而发展其他心理功能如情感、想象的渗入活动”。形式结构的重要性,也是由语文学科特性决定的。语文课程既是祖国语言内容的教学,又是祖国语言形式的教学。歌德曾说:“内容人人都看得见,其含义则有心人得之,而形式却对大多数人是秘密。”富有魅力的形式使得内涵趋向确定与纯粹,并赋予其经典意义。语文课程教授汉语言语法规则,但更要教授不同语体、文体形式审美规范对字法、词法、句法、章法运用的制约,同时语文教师也关注包括教材编者、选文作者、选文内部言语交际主体等在这一规约之下的能动作用的发挥,并引导学生为发展超越性的语言运用活动选择、建构语境。

二、真实语境的呈现状态该如何描述

“共时”“历时”是索绪尔区分共时语言学与历时语言学时提出的概念。共时与历时两种状态的根本区别在于时间因素的有无。共时语言学研究的是一种或多种语言在其历史发展中某一阶段的情况,不考虑这种情况如何演化而来,是着眼于语言系统本身的研究。“共时”不等同于“同时存在”,而是强调“共存”。索绪尔以下棋为喻,将这种“共存”比作每两步棋之间的平衡状态。当需要决定下一步棋如何走的时候,下棋的人要考虑的是当下的位置,而不需要考虑该棋子先前是如何移动到了现在的位置。历时语言学研究则聚焦语言长期演化过程,对演化历史的研究不是在研究语言,而是在研究“影响或修改过语言的一系列事实”。对语文学习来说,共时状态的语文知识,可以是现代汉语的语音、词汇、语法知识,或古代汉语的语音、词汇、语法知识;相对应的历时状态研究的汉语知识,就是语音、词汇、语法从古至今发展演进的知识。值得注意的是,索绪尔有意强调,共时语言学与历时语言学并不是两类成分的区分,而是两种研究语言的方法。本文认为,借鉴这一研究方法,尤其是共时观与历时观的辩证统一,能够帮助我们梳理出语文核心素养背景下真实语境的两种呈现状态。

语文教学中真实语境的呈现状态,或者说语文教学视角下语境观的研究内容,应当主要分为:汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体形式审美规范对语言运用在共时、历时两个层面的制约;处于运动中的语言运用活动及其产物对汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体形式审美规范在共时、历时两个层面的能动作用。能动作用又分为表现为顺从、适应的消极能动作用和表现为冲击、超越的积极能动作用。

本文阐发的语境观,是立体的、动态的语境观,是对以往平面地、静态地理解语境的一种超越。在实际教学中,西方语用学中语境观的相关理论话语,如上下文语境、情景语境、民族文化传统语境相关理论话语,经常被语文教师借鉴并用来描述汉语语音、词汇、语法规则对言语活动共时、历时层面的制约。比如学生初学写作时,可能会写出“通知的同学还没有来”“告别家乡的亲人”等句子,这时就需要教师引导学生了解—种句法关系可以包含多种组合层次,必要时需进一步提供上下文,变换为“班主任通知的同学还没有来”“告别家乡的亲人从未忘记家乡”等,避免歧义的发生。又如,教师引导学生在进行与人物形象塑造有关的选文审美鉴赏时,要求学生分析人物话语描写是如何与人物思想、心态特征等情景语境构成元素相契合的。再如,教师提供汉民族文化心理特有的谦逊、避讳等语境规则,引导学生进行某一社会生活主题下的口语交际训练活动。同一民族语言系统中的古今词汇发展演变,也会对语言运用产生影响。如若不了解古今词汇意义用法的差异,就容易造成言语交际的困扰。

汉语语体、文体形式审美规范对语言运用的制约,因语体、文体彼此之间的差异,有不同的表现形式。如古代诗歌与现代诗歌,都追求韵律的美感,但又有意象选取、韵律规则等方面的诸多区别,且这种区别又具备历时演进的特征。与汉语言语法规则的制约作用不同的是,语体、文体形式审美规范对语言运用的制约,有可能以表面上对语境和谐的背离与反转表现出来。比如鲁迅在《记念刘和珍君》一文中写道:“中国军人的屠戮女婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功”,其中的“伟绩”“武功”,临时具备了其本不具备的贬义、讽刺的色彩意义,但该句是为表达作者对反动当局残杀爱国学生的愤慨,所以也可以说是对词语处于静态时的色彩意义的反转。表面上是离奇的,不合理的,深层次却蕴含着合理,“合”的正是批判性杂文语势强大、一针见血之“理”,与语境达到深层次的和谐。

在共时层面,语言运用活动及其产物对汉语语体、文体形式审美规范消极的顺从与适应,难度远远低于积极的冲击与超越。因为冲击与超越的发生,需要历时的时间因素介入。要让学生认识进而习得这种超越意义,无法单纯依靠语文教材预设的、外显的语文知识完成,而是更要依靠师生在时间纵向历程中发挥创造性思维进行原创提炼。对语文核心素养的培养而言,正是在这一过程中,学生的思维方法与思维品质,情感、态度与价值观,与语言运用得到有机整合。此时,“修辞技巧(话语存在方式)”的考察已难以满足语境建构的需要,着眼点应向语段、语篇等更为宏观的“修辞诗学(文本存在方式)”视野迈进。文本被视为修辞策略。比较与“还原”,是该语文学习阶段关键的思维方法。比较是还原基础上的比较,而所谓还原,简单来说,就是为配合历时纵剖层面文本修辞策略的比较而建构参照系。参照系的建构可以通过引入同一作家、同一文体的不同作品实现,也可以通过引入不同作家、同一文体的不同作品实现。有相似的人物范型与母题类别,成为参照系建构的重要指征。

比如,朱自清的《背影》历来是语文教材中的经典名篇,但《背影》并不是朱自清所有散文作品中唯一涉及父亲形象的。创作于1933年的《冬天》,描写了三个生活片段,第—个片段便是朱自清兄弟三人冬天围炉吃煮豆腐的场景。在近四百字的篇幅中,作者对豆腐的滋味只字未提,而是四次提及“父亲”:写因炉子太高,父亲便常常站起来为兄弟三人夹取豆腐;写父亲说吃了豆腐便能暖和,兄弟三人眼巴巴等待着从父亲筷子上掉下来的豆腐。在作者笔下,父子煮豆腐、吃豆腐并不在于果腹,更像一种娱乐。但这一其乐融融的场景中父亲更显高大的身影,却不及《背影》中父亲的“背影”感人,原因就在于《背影》并没有着力于父爱的温馨与伟大,而是着力写出儿子对父亲的关爱从误解、不愿接受到感动、感喟这一复杂的情感态度变化过程。正是在对“错位”的父子亲情的细致描绘中,父亲的“背影”在作者个人生命观感中完成了从高大至于渺小而又复归高大的修辞历程,丰富了语文学习者对散文的“神”——即渗透在描述对象特征中的“某种感情和某种生活趣味”这一形式审美规范的体认,获得了经典意义。统编语文教材八年级上册《背影》引自1996年版《朱自清全集》,文后未注明写作时间,仅以补白形式节选朱自清三弟朱国华的《朱自清与<背影>》中的一段,记录了1928年秋朱自清的父亲首次通过《背影》一文的同名散文集读到这篇文章时的情景,仍未提供准确的写作时间。2013年版《朱自清散文经典全集》在《背影》文后注明该文为作者1925年10月在北京所写。明确《背影》作于《冬天》之前,也更有助于帮助学生清楚地看到,同一作家同类作品中对形式审美规范起到积极的丰富与推动作用的言语作品,未必是后出的作品。

言语作品对形式审美规范的超越,通常难以依靠单个作者实现。当我们把言语作品还原置入不同时代不同作家的更具时间跨度的创作历程中会发现,随着语体、文体形式审美规范不断演进,修辞策略更新迭代,文本的审美功能也在不断提升。对民族文化传统语境的改造,正是历代作者有意革新修辞策略的必然结果。从这一历时状态出发建构语境,实现语言、思维、审美、文化诸要素的关联,对语文核心素养背景下学习任务群的实施有重大意义。

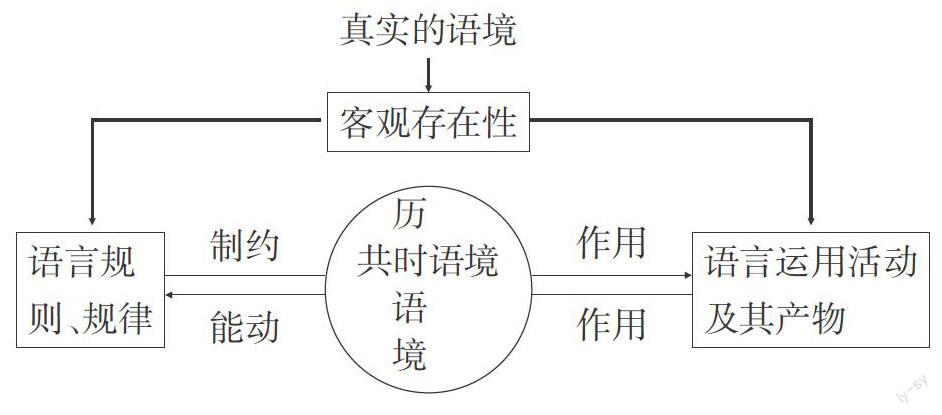

我们可以通过下图标示语文教学中的语言规则、规律和语言运用活动及其产物在共时语境与历时语境双重维度下的运行机制:

如上图所示,综合前文论述,真实的语境之“真实”指向客观存在性。具体来说,汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体鉴赏、创造规律(图上表示为“语言规则、规律”)是客观存在的,语言运用活动及其产物同样是客观存在的。真实语境的呈现状态应描述为:相对抽象、稳定的汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体形式审美规范对语言运用在共时、历时两个维度的制约;处于运动、变化中的语言运用活动及其产物对汉语语音、词汇、语法规则以及汉语语体、文体形式审美规范在共时、历时两个维度的能动作用。总体来看,语文教学中的语境应当是立体、动态的,语文教师应依据各方言语交际主体的现实、具体情况进行选择与实践。

鉴于语言运用活动及其产物对汉语语体、文体形式审美規范历时的冲击与超越有更大的难度,该历时维度语境的建构对语文核心素养背景下学习任务群的实施有重大意义。

三、真实语境与学习任务群的实施

《普通高中语文课程标准(2017年版)》确立了十八个学习任务群组成的全新课程结构,其中,“整本书阅读与研讨”居于十八个学习任务群之首。其学习目标包括“在指定范围内选择阅读一部长篇小说”“梳理小说的感人场景乃至整体的艺术架构”等;教学提示规定教师的主要任务是设置专题学习目标,引导学生“重点解决一两个问题”。该版课标在附录部分推荐的长篇小说,都是在思想内容与艺术架构层面早有定评的经典名篇。语文教师如果仅仅引导学生鉴赏、研讨某个人物在某个场景的话语运用,极易使学习陷入碎片化、表面化,重复已有的鉴赏分析成果。此时,要提出高质量的专题学习目标,需要语文教师着眼于文本修辞策略,完成真实语境历时状态的建构。下文以《红楼梦》“整本书阅读与研讨”任务群学习目标的生成为例,演示整个思考流程。

“女性死亡”母题贯穿《红楼梦》始终。在中国传统文化生活中,死亡往往是世人努力避讳或委婉谈及的话题。假设现实中的女性之死为“女性死亡0”,那么,小说叙述的女性死亡根据死亡原因属于道德修辞还是审美修辞,可以分为“女性死亡1”与“女性死亡2”。

在《红楼梦》之前展现“女性死亡1”叙事模式的小说文本中,作者惯于运用充满残暴、血腥色彩的话语描写女性死亡现场,对女性放纵肉体欲望进行鲜明的道德批判。如《醒世恒言》第十六卷《陆五汉硬留合色鞋》中被奸骗后自尽的潘寿儿,《金瓶梅》中的潘金莲、庞春梅,《水浒传》中与和尚通奸的杨雄之妻潘巧云等。这类故事情节渗透着“善有善报,恶有恶报”的道德观念,是中国封建社会以男权为中心,女性是男性的附庸这—价值观的体现。作品为达到劝善惩恶的道德说教目的,女性的死亡场面多被刻画得残忍而血腥。

与“女性死亡1”模式的道德语境修辞话语产生反差的,是“女性死亡2”审美语境修辞话语。从唐代一直到《红楼梦》的产生,历代小说作者从未停止对女性死亡情感以修辞处理的探索。如唐传奇《霍小玉传》,艺伎霍小玉被出身名门、心之所爱的李益背叛,怀恨抱病,号哭而绝。同样为情而亡的,还有宋代《情史·王娇》中的女主人公王娇,《醒世恒言·闹樊楼多情周胜仙》中的周胜仙,《醒世恒言·杜十娘怒沉百宝箱》中的杜十娘等。即便是同时运用了“女性死亡1”叙事模式的《金瓶梅》,作者也将情感的光辉投向李瓶儿之死——她遭到潘金莲的算计,却忍气吞声,直到儿子官哥被潘金莲设计害死,她病重,临终前,仍对西门庆表现出了不舍与深情。

上述女性形象是审美语境修辞话语建构过程中的重要实践,但限于篇幅,人物形象独特的审美特征未得到充分展开,且作者在敘述死亡悲剧的同时,难以完全摆脱男性视角下的艳情色彩。当“女性死亡”母题演进到长篇小说《红楼梦》,作者运用女性人物独特的情感逻辑,对传统的道德语境进行了颠覆性的改造,“女性死亡”的审美修辞超越了民族传统文化语境。《红楼梦》前八十回,除了作为已故人物出现的女性之外,死亡的女性人物人数众多,有秦可卿、秦可卿的丫鬟瑞珠、王夫人的丫鬟金钏、鲍二媳妇、尤三姐、尤二姐、晴雯等。其中有非主要人物的死亡,如瑞珠是在秦可卿死后触柱而亡,而金钏则是被王夫人打骂后含羞自尽,鲍二媳妇自尽是因与贾琏的奸情被凤姐撞破一事而起。上述情节仍属于“女性死亡1”叙事想象范畴,都以插叙一笔带过。在众多生命凋零的女性人物中,对于占据更多篇幅的尤二姐、尤三姐、晴雯之死,作者充分运用了审美修辞,突出女性强烈真挚的情感如何推动悲剧的到来。尤其在晴雯之死一节,作者极力突出晴雯所处环境的恶劣,又因宝玉是偷偷探视,作者将宝玉为晴雯倒茶、尝茶,晴雯断甲,并与宝玉交换内衣,直至二人诀别的过程写得曲折而又动人,极力表现晴雯临终前对宝玉的不舍以及内心的愤怒不平。较前人笔下女性死亡的场面,《红楼梦》注重强化人物情感、性格逻辑,并通过人物情感的多重交织,超越并改造传统道德语境下“女性死亡”情节的修辞策略,使之获得更高的文学价值。

如果要为《红楼梦》“整本书阅读与研讨”任务群设置专题学习目标,则完全可以展示出现时间在先的“女性死亡”母题情节中简短而又关键的语段,引导学生比较《红楼梦》中属于同一母题的相关情节,回归历时层面,进行贯穿整部小说的“女性死亡”母题修辞策略探究,为学生的语言运用活动提供有效语境。除此之外,也完全可以选择《红楼梦》其他人物范型或母题情节,建构符合语文核心素养整体培养目标的真实语境,展开学习。

综上,本文对“真实语境”的阐释,旨在揭示其内在指向与呈现状态,驱散笼罩这一表述的迷雾,为语文教学建构真实语境提供路径。