邓小平与安徽的情缘

2020-05-29陈劲松

陈劲松

在邓小平70多年的革命生涯中,他曾4次踏上安徽这块红色热土,与这块热土结下深深的情缘。每在安徽革命、建设、改革的关键时刻,他或亲临,或遥指,总是能及时为江淮儿女拨正航向,定准目标,让江淮儿女念念不忘,铭记于心。

第一次:中央巡视员邓小平

重建安徽省委

早在1923年冬,受陈独秀委派到安庆恢复并发展党团组织的安徽歙县人柯庆施,就在安庆北门万安局濮家老屋主持召开会议,成立中共安庆支部,柯庆施担任书记,党员有王步文、许继慎、濮清泉等人。与此同时,寿县青年学生党员薛卓汉、徐梦秋放寒假回到家乡,在小甸集小学成立了中共小甸集特别支部。这是安徽农村第一个中共党组织。此后,安徽各地的党团组织纷纷成立。但直到近4年后,中共第五次全国代表大会在武汉召开期间,才由中共中央政治局候补委员陈延年(安徽怀宁人,陈独秀长子)指示柯庆施、周范文,向中央提出成立中共安徽省临时委员会,得到中央批准。中共安徽省临委在武汉成立,柯庆施任书记,周范文、王步文、王坦甫等7人为委员。武汉七一五反革命政变后,中共安徽省临委返回安徽,在芜湖建立省委机关。中共安徽省临委的成立,第一次为安徽革命确立了领导核心。

鉴于两次奉命巡视安徽党务工作的中央巡视员尹宽,向中央报告安徽地区党的工作没有起色,省临委内部不团结,影响全省工作的开展,1927年12月6日,中央决定暂时解散安徽省临委。由于斗争的残酷性,也因缺乏统一的组织领导,1928年初安徽党组织遭到破坏,郭士杰、王绍虞等重要领导人或被捕或被杀害。3月,中央决定重建安徽省临委,尹宽任书记,与王步文、王教组成常委会。一方面是革命热情的高涨,另一方面是斗争经验不足、斗争环境残酷,年轻的省委领导同志之间产生严重意见分歧,矛盾频频爆发,致使领导层缺乏民主空气,命令主义和盲动主义突出。面对如此情势,1929年5月24日,中共中央决定取消安徽省临委,安徽工作暂时由中央直接领导。

但形势催人,革命的迅猛发展,梅城、阜阳、请水寨、广德等地农民武装暴动的此起彼伏,以及皖西苏区的创建,都在不断呼唤一个全省性的党的机构来统一领导安徽革命。1931年1月,中央决定撤销江南省委(辖江苏、浙江、安徽),在安徽成立中共安徽省委。2月15日,安徽省委在芜湖成立,王步文任代书记(书记方英未到任,旋调任皖西北特委书记,王步文接任书记)兼宣传委员,霍锟镛任组织委员兼职工运动委员会书记,郭春华(郭学云)任军委书记,刘静波任省委秘书长,并由王步文、霍锟镛、郭春华组成常委会。同时,根据工作需要,建立省委书记处、组织部、宣传部、秘书处、交通处、印刷处、发行处(主要发行省委机关刊物《安徽红旗》)等工作机构,以保障工作的顺利进行。

正当全省各地党的工作在省委的统一领导下快速有效展开时,1931年4月6日,由于叛徒出卖,中共安徽省委机关遭到严重破坏,省委书记王步文、常委霍锟镛等11人被捕,并于5月31日在安庆英勇就义。4月7日,省委常委郭春华启动应急机制,组织代省委,以维持安徽省委的日常工作,并赶赴上海向中央汇报工作。由于“左”倾路线以及宗派主义的影响,代省委未能得到中央认可,郭春华亦未返回芜湖,代省委即告终止。4月中旬,省委组织部秘书谢节之到达上海,先后三次向中央上书,汇报安徽省委遭敌人破坏,以及代省委内部的所谓“取消派”问题,请求中央派巡视员来安徽指导党的工作。邓小平就是在这种复杂严峻的情势下来安徽巡视党的工作的。

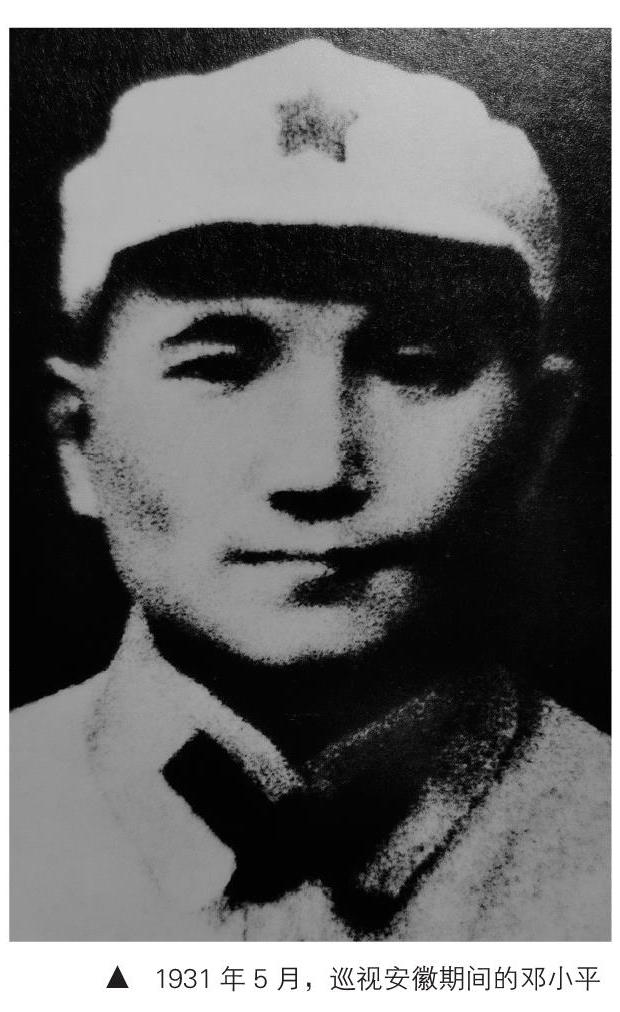

1929年12月至1930年2月,邓小平先后在广西领导发动百色起义和龙州起义,创建了中国工农红军第七、八军和左右江革命根据地。1931年2月,邓小平通过党的地下交通线,由江西到达上海,向中央汇报广西工作,提交《七军工作报告》,并向中央请示,欲赴苏区工作。恰在此时,谢节之多次向中央上书,请求中央派员巡视安徽党的工作。中央经过慎重考虑,决定派邓小平赴安徽巡视党务工作,理清安徽省委被敌人破坏后的混乱局面。于是,27岁的邓小平开始了他的第一次安徽之行。

在谢节之的陪同下,5月初邓小平到达当时安徽省委所在地芜湖。此时的江城笼罩在白色恐怖之中。邓小平到达芜湖后,冒着生命危险迅速投入工作,不断与省委机关同志谈话,秘密召开会议,了解安徽党的建设情况。短短几天时间,邓小平便指导成立了新的中共安徽省临时工作委员会,重建安徽党的领导核心机构。一切就绪后,邓小平返回上海,向中央复命。对于邓小平的芜湖之行,新组建的安徽省临委在5月23日给中央的报告中写道:“巡视员返回,谅早见过,关于安徽一切事实情形,想已代为呈报中央,无庸赘叙……同时经济问题很难解决,前次筱萍同志派来巡视时,该问题他是知道的。”7月20日,谢节之在给中央的报告中说,“中央认为安徽问题很严重的,即派巡委小萍同志随同我去芜,调查一切事实,产生一个临时工作委员会”。这两个报告中的“筱萍”“小萍”,就是邓小平同志。

第二次:总前委书记邓小平

指挥百万大军决战江淮

第二次踏上安徽的土地,距离第一次已经过去16年。共产党领导的革命武装,已经从当年的杀戮屠刀下发展壮大起来,开始與国民党反动派逐鹿中原,向解放全中国迈进。1947年6月30日,按照中共中央的部署,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫野战军(先后改称中原野战军、第二野战军)一举突破黄河天险,千里跃进大别山,揭开了战略反攻的序幕。面对毛泽东“陕北情况甚为困难”的绝密电报,刘邓大军大战鲁西南,越过黄泛区,强渡淮河,进入大别山,将尾追的国民党军23个旅,甩在淮河北岸,像一把利剑牢牢插在国民党统治者的心脏。正牵引胡宗南几十万大军在陕北转“蘑菇”的毛泽东,闻听刘邓大军已胜利渡过淮河、进入大别山,长舒了一口气说:“我们终于熬出来了!”由此可见,刘邓大军千里跃进大别山的战略意义。

在转战大别山期间,所到金寨、太湖、临泉等处,邓小平都及时将党中央、毛主席的声音传递给人民群众,深入调查研究,听取地方党政军领导的工作汇报,给出指导性的意见,同时将人民的声音报告给党中央。1947年10月27日,邓小平在太湖刘家畈胡家祠堂召开陈锡联所率三纵旅以上干部和皖西人民自卫军支队以上干部会议,学习贯彻由毛泽东亲自起草,朱德、彭德怀署名,10月10日发布的《中国人民解放军宣言》(也称《双十宣言》),该“宣言”第一次提出了“打倒蒋介石,解放全中国”的口号,以及《中国土地法大纲》。会议为期4天,研究解决了皖西地区党政军组织机构的设置等重大事项,确定今后的战略战术,这对皖西地区革命形势的发展,具有重要意义。1948年3月,邓小平将调查研究所得《进入大别山后的几个策略问题》,报告给毛主席。报告详细列举进入大别山后所犯“左”倾急性病的几个方面表现,提出任何时候都不要忽视团结90%以上的人,中立那些可中立或暂时可中立的人;分别巩固区域游击区的不同策略;禁止乱杀人;注意工商业政策,等等。并针对“急性土改”,明确提出在新区不搞土改,不分浮财,“禁止乱打人、乱捉人、乱杀人”,应该减租减息、剿匪反霸。邓小平的报告,引起毛泽东的高度重视,认为“非常之好”,要求“立转各地仿办”,指出没有这种“全盘的策略观点和政策观点,中国革命是永远不能胜利的”。

1948年11月6日淮海战役打响后,中央军委决定设立淮海战役总前委,统一指挥中原、华东(后改称第三野战军)两大野战军。总前委由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林组成,刘伯承、陈毅、邓小平为常务委员,“临机处置一切”,邓小平任总前委书记。11月13日,总前委由河南张公店迁至淮北濉溪县古镇临涣集的文昌宫,10天后再迁临涣集小李家村。在临涣的48个昼夜里,总前委指挥了以徐州为中心,东起连云港、西至商丘、北起临城、南达淮河广大地区,中共领导的28年革命斗争中歼敌数量最多、政治影响最大、战争情势最为复杂的淮海战役。

淮河战役中,在我军即将啃下黄维兵团这块硬骨头的关键时刻,党中央和毛主席已经在谋划下一步的作战计划了。12月12日,中央军委给总前委发来电报:“黄维歼灭后,请刘、陈、邓、粟、谭五同志开一次总前委会议,商讨在邱(即国民党第二兵团司令邱清泉)、李(即国民党第十三兵团司令李弥)歼灭后的休整计划,下一步作战计划及将来渡江作战计划,以总前委意见带来中央。”按中央军委的要求,12月16日晚,刘伯承、陈毅、邓小平从小李家村赶往华野指挥部所在地萧县蔡洼,住在李春华家后院的堂屋里。次日天亮,谭震林由山东兵团前线赶到。早饭后,由邓小平主持开会,主要研究淮海战役结束后的渡江作战与部队整编等重大问题。战争年代,环境恶劣,交通时常阻断,因此蔡洼会议是淮海战役期间总前委5位成员召开的唯一一次会议。在会议召开的当天,恰逢新华社记者陆仁生带着在战场上缴获的相机来到了蔡洼。会议休息时,忙里偷闲的总前委5位领导同志主动提议拍一张照片,取景就在指挥部前的石榴树旁。随着“咔嚓”一声响,留下了总前委5位领导人的唯一一张合影,铭记历史珍贵的一瞬。

淮海战役胜利后,根据中央军委的指示,总前委开始了渡江战役的准备工作。3月22日,总前委进驻蚌埠附近的孙家圩子(今属蚌埠市蚌山区燕山乡)。26日由邓小平主持,在这里召开第二、三野战军高级干部会议,研究制定渡江作战方案,以及战时筹粮政策、解放江南后的货币发行计划,等等。会后,小平同志亲自拟定《京沪杭战役实施纲要》(即渡江战役实施纲要),并于4月1日上报中央军委,3日中央军委复电,批準《京沪杭战役实施纲要》。

为便于靠前指挥,4月4日(一说4月5日)下午4时,陈毅、邓小平、饶漱石率总前委、华东局、华东军区机关,离开蚌埠孙家圩子,乘“闷罐车”驶往合肥,于第二天抵达合肥东南的瑶岗村。在瑶岗期间,总前委一方面对部队进行思想政治教育,针对干部战士大多是北方人这一情况,采用不同方式进行渡江作战训练,熟识水性;一方面发动群众,筹集粮草、船只、车辆、担架,组织人力物力做好即将到来的支前工作。万事俱备,只待中央一声令下。4月20日,国民党政府拒绝在《国内和平协定(最后修正案)》上签字。当晚,人民解放军百万雄师发起渡江战役,横扫千军如卷席,国民党军队苦心经营三个半月的长江防线全线瓦解。23日南京解放,国民党政府总统府红旗猎猎,换了人间。27日,邓小平和陈毅乘车离开瑶岗,前往南京。

邓小平和他的战友,为安徽乃至全国人民的解放事业作出了卓越贡献。今天,他们战斗过的地方,建起了一座座纪念馆,成为红色教育基地,鼓舞着安徽人民去创造更加美好幸福的明天。

第三次:中共中央总书记

邓小平视察安徽

新中国成立后,邓小平日理万机,但他没有忘记安徽这块被烈士鲜血浸染的热土。1960年2月19日,中共中央政治局常委、中共中央总书记、国务院副总理邓小平,于新中国成立后第一次来到安徽视察,随同前来的还有中共中央政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会副委员长彭真以及中共中央书记处候补书记杨尚昆、刘澜涛等。邓小平一行在安徽进行了为期一周的视察调研。

2月19日凌晨,邓小平一行乘坐的专列抵达合肥,在用过早餐后,即赶赴金寨视察。在金寨,邓小平详细询问老区人民的生产、生活情况,在听闻因修建梅山、响洪甸水库淹没10万亩良田,使得本来就山多地少的金寨人民生活更加困难时,邓小平说,金寨人民对中国革命有很大贡献,今天为社会主义建设又淹掉10万亩良田,地方党委政府要关心老区人民的生活、生产,要千方百计地帮助他们渡过困难时期。他建议,要抓适合山区的多种经济生产,不断增加人民群众的收入,改善人民群众的生活。并举例说,福建的桉树成长快、树干直,不妨引进种植推广。当天下午,邓小平又匆匆返回合肥,并利用下午尚余的一点时间,游览了合肥著名历史人文景点包公祠和明教寺,在包公祠前和明教寺“屋上井”留影。

在合肥,邓小平一行在安徽省委第一书记曾希圣、省长黄岩以及合肥市委第一书记刘征田等省市领导的陪同下,先后视察了省博物馆、省委钢铁厂、省农具展览馆、合肥软木厂、砂轮厂、综合艺术模型厂、安徽大学、合肥工业大学以及合肥市郊区蜀山人民公社、江淮人民公社。在合肥工业大学,他参观了科研展览馆,明确支持校长孙宗溶恢复正常的教育科研秩序,鼓励师生“做试验嘛,不要怕失败”,“一个新方法,要多研究和试验”,“发展高科技主要靠年轻人,希望你们将来研制出更多的成果来”。19年后,邓小平应邀为“合肥工业大学”题写了校名。在蜀山公社,邓小平叮嘱钱朝圣等基层干部,要“抓工业生产、经济建设,老百姓的生活搞不好怎么行呢?”“干部与群众应该是鱼水关系,要打成一片。”“地方发展要有远景规划,要向社员宣传,让他们知道向这个方向努力啊!”邓小平还参观了蜀山幼儿园,与孩子们合影留念,指出“品德教育要从娃娃抓起,他们是我们未来的接班人”。

2月24日,邓小平一行来到淮南,在兴致勃勃参观望峰岗选煤厂的生产过程后,小平同志决定到“一五”期间我国自行设计建设的第一个现代化大型矿井谢二矿井下视察。在井下,邓小平仔细查看、询问井下安全生产情况,亲切慰问正在采煤的工人,在看到工程技术人员都很年轻时,他十分高兴,仿佛看到了事业发展的不竭源泉,勉励他们努力工作,为中国煤炭事业贡献自己的聪明才智。面对淮南煤矿机械厂职工在一没资金,二没钢材、水泥,创造性地用砖头代替水泥板做出拱形屋顶时,他高兴地说:“这种建筑是个宝,既节约木材、水泥,又节约资金,很好,很好!”

2月25日,邓小平特意来到当年淮海战役最激烈的鏖战地双堆集(今属濉溪县)尖谷堆前,伫立在寒风中,向在淮海战役中牺牲的战友默哀。面对陪同的省地县领导和当地群众,邓小平深情地说:“双堆集人民为淮海战役的胜利做了大量的工作,作出了牺牲。”

第四次:中国改革开放总设计师邓小平登临黄山光明顶

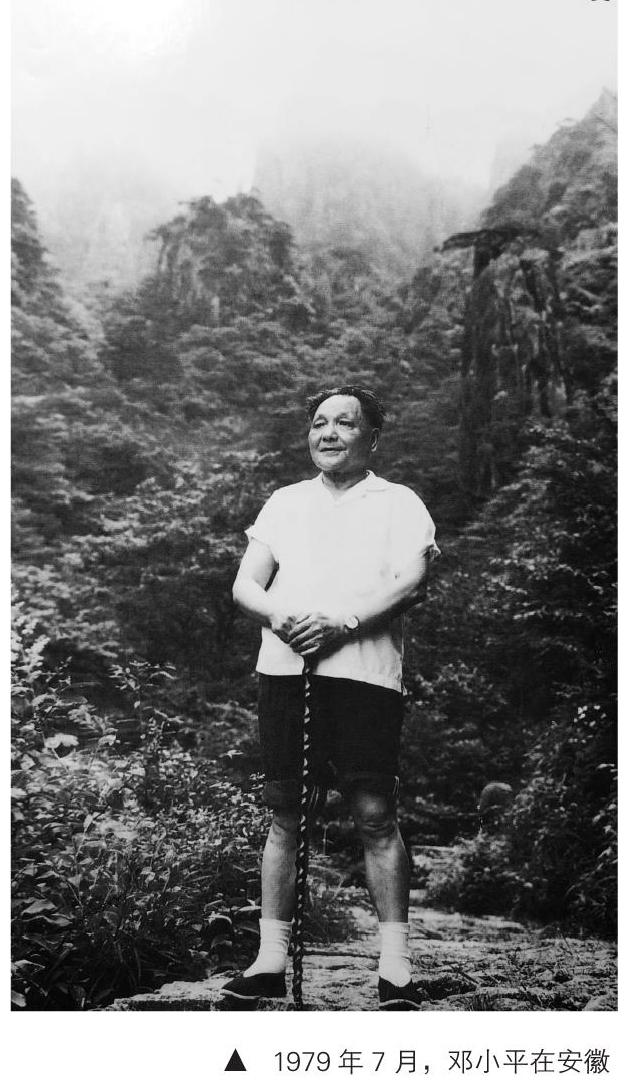

邓小平最后一次专程来到安徽,是在1979年7月中旬,在全国开展真理标准大讨论的热烈氛围中,中共中央副主席、国务院副总理、中央军委副主席、全国政协主席邓小平来到安徽,在黄山进行了为期5天的参观游览。

7月11日中午,邓小平抵达黄山观瀑楼。稍事休息后,邓小平兴致盎然地游览了附近的桃花峰谷,登上桃花亭,遥望天都峰、莲花峰诸峰的云蒸霞蔚,烟岚缥缈。12日早上7点多,山风清凉,晨曦微露,75岁高龄的邓小平开始登山,并提前与省委负责同志“约法三章”:一是不要妨碍群众登山游玩;二是省委同志不要来陪;三是不要搞特殊化。在登山途中,他步履矫健,精神愉悦,与陪同的医护人员边走边聊,向大家传授经过长征检验的登山“秘诀”——卷起裤管。这就是今天我们在邓小平登黄山的珍贵照片中,看到的“卷起裤管”的由来。12日夜,邓小平歇住玉屏楼,第二天登上了光明顶。在登鳌鱼峰时,复旦大学新闻系女学生陶维佳、刘晓红、陈静等追上邓小平,兴奋地说:“邓副主席,我们在北海那边听说您老人家来了,我们一路不休息,追了上来,见到您,真是太高兴了!”“是您恢复了高考制度,我们才上了大学。我们是文化大革命后第一批从中学毕业直接上大学的,所以我们非常感激您,都很想见您。看到您这么大年纪还能登山,知道您身体很好,我们都非常高兴!”这就是人民的心声!邓小平看看她们的学生证,新闻系的,笑着说:“哦,难怪消息这样灵通呢。”面对因激动而面庞潮红充满朝气的年轻人,邓小平高兴地为她们签字并合影留念。在登山过程中,邓小平始终没有乘坐黄山管理处给他安排的随行简易滑竿。在黄山的游览史上,以1949年为界,1949年以前的历朝历代统治者登山,大都是老百姓用肩膀抬上去的;1949年以后,共产党人都是与群众一起走上去的,正如邓小平所说:“我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民。”1980年10月,陪同法国总统德斯坦参观西藏,回到北京的外交部长黄华,去看望邓小平。邓小平在表达想去西藏和香港的愿望,却恐身体不允许后,撩起裤管对黄华说:“你看,我的腿肿了一个月了,还没有完全消掉。我坚持自己走上黄山,爬到山顶。他们要我坐滑竿,我坚决不干,下山也是自己走的。”陪同父亲一起登山的邓楠也曾说,下山以后父亲的腿肿了整整一个月,但他说“黄山这一课,证明我完全合格”。在1979年这个敏感时间点上,邓小平这不是在登山,他是在传达必须解放思想、改革开放的声音,表达坚定不移推动改革开放的信心和勇气!

10月16日,邓小平于黄山观瀑楼接见安徽省委和徽州地委负责同志,听取省委工作汇报。他指出,黄山是个发展旅游的好地方,物产很丰富,是你们发财的地方,也将是全国最富的地方,你们要很好地创造条件,把交通、住宿、设备搞好,把服务态度、清洁卫生搞好。他鼓励安徽省委和徽州地委“解放思想,开动机器;广开门路,增加收入”,“要有点雄心壮志,把黄山的牌子打出去”!

邓小平的黄山之行,揭开了黄山开发的新篇章,黄山由过去的“养在深闺人未识”到今天的“芳名远扬传世界”,成为安徽乃至全国改革开放的时代弄潮儿。

热切关注:鼓励安徽人民

解放思想大胆创新

邓小平惦念着他曾战斗过的这方热土,长期关注、支持安徽的发展。今天,坐落于合肥的中国科技大学无疑是安徽的一张靓丽名片,是科教兴皖、打造合肥“创新高地”的重要支撑。中科大在创建发展的进程中,就多次得到邓小平的大力支持。早在1958年6月2日,时任中共中央总书记邓小平就在聂荣臻给中央书记处请示创办中国科技大学的报告上批示:“书记处会议批准这个报告,决定成立这个大学,校址另议。”1975年9月,中国科学院负责人胡耀邦、李昌向主持国务院日常工作的邓小平建议,中国科技大学直接从高中毕业生中招生,邓小平表态支持:“科学院要把科技大学办好,选数理化好的高中毕业生入学,不照顾干部子弟。这样做要是犯错误,我首先检讨。这不是复旧!一点外语知识、数理化知识也没有,还攀什么高峰?中峰也不行,低峰还有问题。”这在当时是冒着很大政治风险的。1983年12月,就中科大创办少年班这一问题,邓小平说,“科大少年班可以搞”,并强调“要看得远一点,要不然来不及了”。次年,邓小平再次对少年班给予较高评价:“少年班很见效,也是破格提拔,其他几个大学都应该办少年班,不知办了没有。至少北大、清华、交大、复旦应办一点少年班。”在邓小平的关心支持下,中科大成为国家重点建设高校,各方面都得到长足进步,迈入世界一流高校行列。

作为中国钢铁企业的后起之秀,马鞍山钢铁公司的发展得到党和国家领导人的高度重视。早在1958年9月、1959年10月,毛泽东主席更是连续两年亲临视察,指明马钢“条件很好,可以发展成为中型钢铁联合企业”。三年困难时期,中苏交恶,苏联撤走全部援华专家,撤销援华的156个项目,这其中就包括轮毂厂。中共中央总书记邓小平主持中央书记处会议,研究决定自己动手,“丰衣足食”,在安徽马鞍山建设自己的轮毂厂。为尽快建成投产,根据书记处研究决定,国家调集8支建设队伍、8个部委专业力量、21个省市的192家主要设备制造厂和2万多名建设大军,投入协作建厂大会战。人多力量大,柴多火焰高,从1962年5月动工,到1963年11月中国制造的第一个轮箍、1964年7月中国制造的第一个车轮相继轧制成功,前后仅两年时间,就结束了我国车轮轮箍长期依赖进口的历史,产品迅速销往东南亚,由亏损转向创汇,“江南一枝花”香飘世界。

中国的改革从农村开始,农村的改革由安徽发端。对于肇始于安徽的农村改革,邓小平始终给予关注并大力支持。早在1961年初,为解决三年困难时期造成的“饿病逃荒死”问题,以曾希圣为首的中共安徽省委顶着巨大压力,在安徽试点推行“责任田”,迅速有效地解决了农民吃饭问题,被群众称之为“救命田”,可是在“左”的思想束缚年代,却被宣布为“犯了方向路线性错误”,安徽省委被改组,曾希圣被调离安徽。在这种恶劣的政治气候下,邓小平仍强调“责任田”是新生事物,可以再试试看,并引出著名的“猫论”。1962年6月,他指出不管是黄猫、黑猫,只要捉住老鼠就是好猫。在过渡时期,哪一种方法有利于恢复生产,就用哪种方法。7月,他在《怎样恢复农业生产》一文中进一步阐述他的主张,指明农村经济改革的方向和途径:“生产关系究竟以什么形式为最好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式;群众愿意采取哪种形式,就应该采取哪种形式,不合法的使它合法起来。”对于20世纪70年代末发端于安徽的家庭联产承包责任制,小平同志更是旗帜鲜明地给予支持。1977年11月,万里领导的中共安徽省委顺应民心,点燃中国农村改革的第一把燎原之火,出台了拯救濒临破产的农村经济的《关于当前农村经济政策几个问题的规定(试行草案)》(即“省委六条”),震动全国。1978年2月3日,《人民日报》以《一份省委文件的诞生》为题,详细介绍了“省委六条”的主要内容、诞生的背景,在全国引起很大反响。这一天,邓小平在成都看了《人民日报》的这篇报道后,他对四川省委负责人说:“安徽的万里搞了个农村政策六条规定,你们可以参考一下……农业的路子要宽一些,思想要解放,只是老概念不解决问题,要有新概念……只要所有制不动,怕什么!工业如此,农业如此。要多想门路,不能只在老概念中打圈子。”1980年,在“大包干”引发全国争论最激烈的时刻,5月31日,邓小平又一次就农村改革表明态度。他说:“农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,增产幅度很大。《凤阳花鼓》中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的。我們总的方向是发展集体经济。”并一针见血地指出,“从各地的具体条件和群众的意愿出发,这一点很重要”,“总的来说,现在的农村工作中的主要问题,还是思想不够解放”。正是在邓小平的强有力支持下,坚持党的群众路线,解放思想,实事求是,发端于安徽的农村改革才得以在全国全面铺开。

作为中国改革开放的总设计师,邓小平对改革开放中出现的新生事物,充满热情并给予关心引导。20世纪80年代,安徽芜湖出了个个体户年广久,他雇佣100多人制作销售“傻子瓜子”,发家致富,名扬全国。“老革命”碰到新问题,年广久雇佣这么多人给他干活,是不是剥削?他能不能这样发家致富?一时间,众说纷纭。许多人认为这是“剥削致富”,主张取缔。对此,邓小平态度明确:不能动!1984年,他在中顾委第三次全体会议上,专门谈到这个问题:“前些时候那个雇工问题,相当震动呀,大家担心得不得了。我的意见是放两年再看。那个能影响我们的大局吗?如果你一动,群众就说政策变了,人心就不安了。你解决了一个‘傻子瓜子,会牵动人心不安,没有益处。让‘傻子瓜子经营一段,怕什么?伤害了社会主义吗?”1992年,邓小平在南方谈话中再次提到这件事。他说:“农村改革初期,安徽出了个‘傻子瓜子问题。当时许多人不舒服,说他赚了一百万,主张动他。我说不能动,一动人们就会说政策变了,得不偿失。像这一类的问题还有不少,如果处理不当,就很容易动摇我们的方针,影响改革的全局。城乡改革的基本政策,一定要长期保持稳定。”邓小平的两次点评,也让年广久获得了“中国第一商贩”的美誉。

1992年2月20日,邓小平在南方视察返京途中停靠蚌埠市,面对地方党政领导,再次对安徽的发展提出殷切希望,要求安徽解放思想,胆子更大一点,决心更大一点,只争朝夕,把经济搞上去。这是邓小平最后一次踏上安徽的土地。他始终没有忘记这方他和他的战友们战斗过、牺牲过的热土,他对这方热土爱得深沉!

〔责任编辑 袁小玲〕