榕江平原全新世硅藻记录与古环境重建*

2020-05-27张恺凌恳刘春莲殷鉴吴月琴

张恺,凌恳,刘春莲,殷鉴,吴月琴

(1.中山大学地球科学与工程学院/广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室, 广东 广州 510275; 2.广东省地质调查院,广东 广州 510080; 3.广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室,广东 广州 510275)

硅藻作为一种单细胞真核藻类,数量庞大,广泛分布于海洋和陆地水体中,是海洋植物中最主要的成员之一[1-3]。硅藻不仅对于水体理化性质(如温度、盐度、水深、pH值和营养条件等)的变化十分敏感,且由于细胞壁由非晶质SiO2组成,其抗溶解能力较钙质微体化石更强,更易于保存在沉积物中[4]。因此,硅藻常作为追溯环境变化的有效生物标志,被运用于第四纪古环境重建,以探讨海平面升降变化和海岸线变迁等问题[5-9]。

潮汕平原位于粤东沿海地区,是韩江和榕江于河流入海口处形成的三角洲平原,主体部分可分为韩江三角洲和榕江平原。前人通过沉积相、微体古生物学及年代学分析,对潮汕平原第四纪古环境演变进行了探讨[10-18],但研究区均以韩江三角洲为主,榕江平原的第四纪研究相对较少。硅藻在潮汕平原第四纪沉积物中含量丰富,是重建该地区古环境变化较为理想的指标。本文对采自榕江平原揭阳地区2条钻孔岩心的硅藻记录进行了系统分析,并结合岩性特征和测年数据,重建榕江平原全新世以来的古环境演变。

1 材料与方法

研究所用钻孔ZK01位于揭阳市榕城区(116°23′36″E,23°32′51″N),孔深90.85 m,孔口高程8 m;钻孔ZK02位于揭阳市炮台镇(116°28'30″E,23°31′36″N),孔深100 m,孔口高程2 m(图1)。钻孔ZK01和ZK02仅在全新统中出现硅藻化石,故文中主要关注钻孔全新世沉积与古环境演变。

图1 榕江平原钻孔ZK01和ZK02地理位置Fig.1 Location of boreholes ZK01 and ZK02 in the Rongjiang Plain

分别对2条钻孔岩心进行岩性观察、硅藻分析样品和粒度分析样品的采集。ZK01孔12.65 m以上全新世沉积中共取硅藻分析样品41个,粒度分析样品39个。ZK02孔21.65 m以上全新世沉积中共取硅藻分析样品71个,粒度分析样品78个。

硅藻样品处理方法如下:取5 g样品,分别加入体积分数为10%的盐酸与30%的双氧水充分反应,以去除样品中钙质与有机质。然后将样品过100目网筛进行筛选,并使用ZnBr2重液对筛下物质进行浮选。最后加入甘油制成玻片,在Olympus CX31光学显微镜下对硅藻进行观察、鉴定和统计。显微镜放大倍数为400,每个样品鉴定和统计硅藻壳体至少300粒。硅藻丰度(A0)为每克干沉积物含硅藻壳体粒数,通过以下公式计算:

其中,A为观察的硅藻壳体粒数;S为样品总行数,s为观察行数;V为总体积(mL),v为盖玻片滴溶液的体积(ml);W为样品干质量(g)。

粒度分析方法根据样品的不同特征,分别采用激光法与传统筛分法。粒度分析处理流程如下:每个样品取5 g左右置于烘箱内,以40 ℃温度烘干至恒质量。将烘干的样品放入规格为50 mL的离心管中,分别加入体积分数为15%的双氧水与20%的盐酸,充分反应以去除样品中的有机质和钙质。随后对经过上述处理的样品加入纯水清洗。对于粒径小于2 000 μm的样品,加入5 mL浓度为0.5 mol/L的六偏磷酸钠溶液,超声波震荡10 min后送入Mastersizer 3000激光粒度分析仪进行粒度测试,每个样品测试3次,测试结果取平均值。粒径大于2 000 μm的样品在清洗步骤后过2 mm网筛,细颗粒部分仍采用激光粒度分析仪进行测试,粗颗粒部分用传统筛分法分析,两部分数据合并获得完整的粒度数据。粒级标准采用尤登-温德华氏等比制Φ值粒级标准,粒度参数采用福克和沃德粒度参数公式计算。

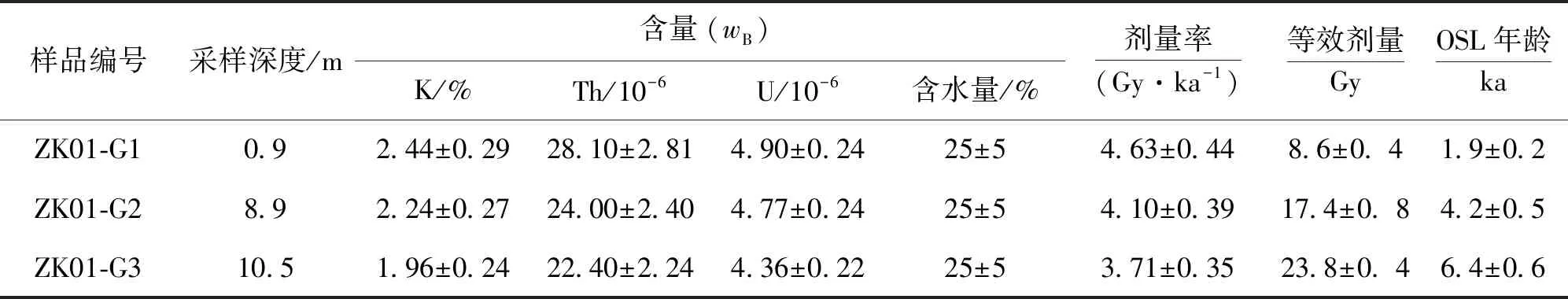

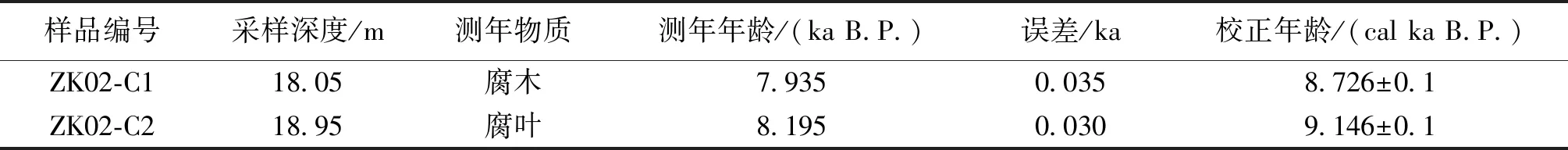

此外,在钻孔岩心中选取样品分别进行加速器质谱(AMS)14C测年与光释光(OSL)测年。AMS14C测年在北京大学加速器质谱实验室完成,测量数据由软件Calib校正为日历年龄。光释光(OSL)测年在中国地质大学(武汉)释光测年实验室完成, 采取单片再生与标准生长曲线法进行测试。测年结果见表1和2。

表1 榕江平原钻孔ZK01光释光(OSL)测年结果Table 1 OSL dating results of borehole ZK01 in the Rongjiang Plain

表2 榕江平原钻孔ZK02 AMS14C测年结果Table 2 AMS14C dating results of borehole ZK02 in the Rongjiang Plain

根据沉积速率外推法推算出钻孔ZK01全新世沉积底界年代约为9.6 cal ka B.P.,钻孔ZK02全新世沉积底界年代约为10.4 cal ka B.P.,钻孔其他深度年代根据测年结果由内插/外推法估算。

2 沉积学特征

根据钻孔ZK01和ZK02的沉积物岩性及粒度特征,结合年代数据,将钻孔ZK01和ZK02全新世岩心从下而上划分为5层(图2,图3)。

2.1 ZK01孔

ZK01孔沉积物岩性于孔深12.65 m处发生突变,12.65 m以下为灰白色黏土质粉砂,见零星铁锰质斑点,12.65 m以上为青灰色细砂质粉砂。结合钻孔ZK01于孔深10.455 m获得的光释光年龄(6.4±0.7) ka,判断该粘土质粉砂层为末次盛冰期产物,与同时期珠江三角洲花斑黏土层及长江三角洲硬黏土层相当。将孔深12.65 m作为钻孔ZK01全新统与更新统界线,除去顶部0~0.5 m人工扰动层,钻孔ZK01全新统按照孔深划分如下:

1) 12.65~10.48 m:青灰色细砂质粉砂,见较多腐木与贝壳碎片,孔深11.9~11.8 m炭化腐木与贝壳碎片富集,呈层状展布。粒径范围为4.95~5.67Φ,平均值为5.31Φ。标准偏差为1.57~1.88Φ,平均值为1.72Φ。

2) 10.48~7.98 m:青灰色粉砂质细砂,见零星腐木,孔深8.15~8.10 m处出现大量贝壳碎片。粒径范围为3.36~5.11Φ,平均值为4.31Φ。标准偏差为1.68~2.34Φ,平均值为2.13Φ。

3) 7.98~4.73 m:灰黑色细砂质粉砂,见零星腐木与贝壳碎片。粒径范围为4.23~5.96Φ,平均值为5.32Φ。标准偏差为1.59~2.35Φ,平均值为1.95Φ。

4) 4.73~2.73 m:青灰色细砂质粉砂,见大块腐木。粒径范围为5.62~6.53Φ,平均值为6.02Φ。标准偏差为1.33~1.83Φ,平均值为1.64Φ。

5) 2.73~0.5 m:青灰、灰褐色细砂质粉砂,顶部见褐黄色铁锰质斑点。

图2 榕江平原钻孔ZK01岩性特征及测年结果Fig.2 Lithological characteristics and calibrated dates of boreholes ZK01 in the Rongjiang Plain

2.2 ZK02孔

ZK02孔沉积物岩性于孔深21.65 m处发生突变,21.65 m以下为灰白色粗砂,仅含少量粉砂与黏土,21.65 m以上为灰白色细砂质粉砂。结合钻孔ZK02于孔深18.95 m获得的14C年龄(9.146±0.1) cal ka B.P.,判断该粗砂层属于末次冰盛期河流相沉积。将孔深21.65 m作为钻孔ZK02全新统与更新统界线,除去顶部0~1.47 m人工扰动层,钻孔ZK02全新统按照孔深划分如下:

1) 21.65~20.23 m:灰白色细砂质粉砂。粒径范围为4.07~6.67Φ,平均值为4.97Φ。标准偏差为1.32~3.45Φ,平均值为2.88Φ。

2) 20.23~17.75 m:灰黑色黏土质粉砂,孔深19.05~17.75 m见大量弱炭化腐木。粒径范围为6.42~6.90Φ,平均值为6.66Φ。标准偏差为1.12~1.59Φ,平均值为1.36Φ。

3) 17.75~13.23 m:青灰色黏土质粉砂。粒径范围为6.72~7.10Φ,平均值为6.96Φ。标准偏差为0.90~1.62Φ,平均值为1.07Φ。

4) 13.23~1.97 m:青灰色含黏土粉砂,孔深8.9~9.1 m见大量贝壳碎片及少量腐木。粒径范围为5.76~6.97Φ,平均值为6.70Φ。标准偏差为0.99~1.78Φ,平均值为1.21Φ。

5) 1.97~1.47 m:灰黄-青灰色含黏土粉砂,见褐黄色铁锰质斑点。

图3 榕江平原钻孔ZK02岩性特征及测年结果Fig.3 Lithological characteristics and calibrated dates of boreholes ZK02 in the Rongjiang Plain

3 硅藻特征分析

3.1 硅藻生态类型

根据硅藻对于水体盐度的适应性,硅藻主要有3种生态类型:海水种、半咸水种与淡水种[2, 19-20]。钻孔ZK01和ZK02共鉴定出2属8种硅藻,属于海水种和半咸水种。海水种包括Coscinodiscusoculus-iridis,C.perforatusvar.pavillardi,C.jonesianus,C.argus,C.asteromphalus和C.turgidus,这类硅藻喜生活于正常盐度的海水环境,其中C.perforatusvar.pavillardi为冷水性种。半咸水种包括C.rothii和Triceatium.favus,它们适应盐度范围较广,常见于潮间带。两个钻孔中均以C.oculus-iridis和C.asteromphalus为主要优势种。

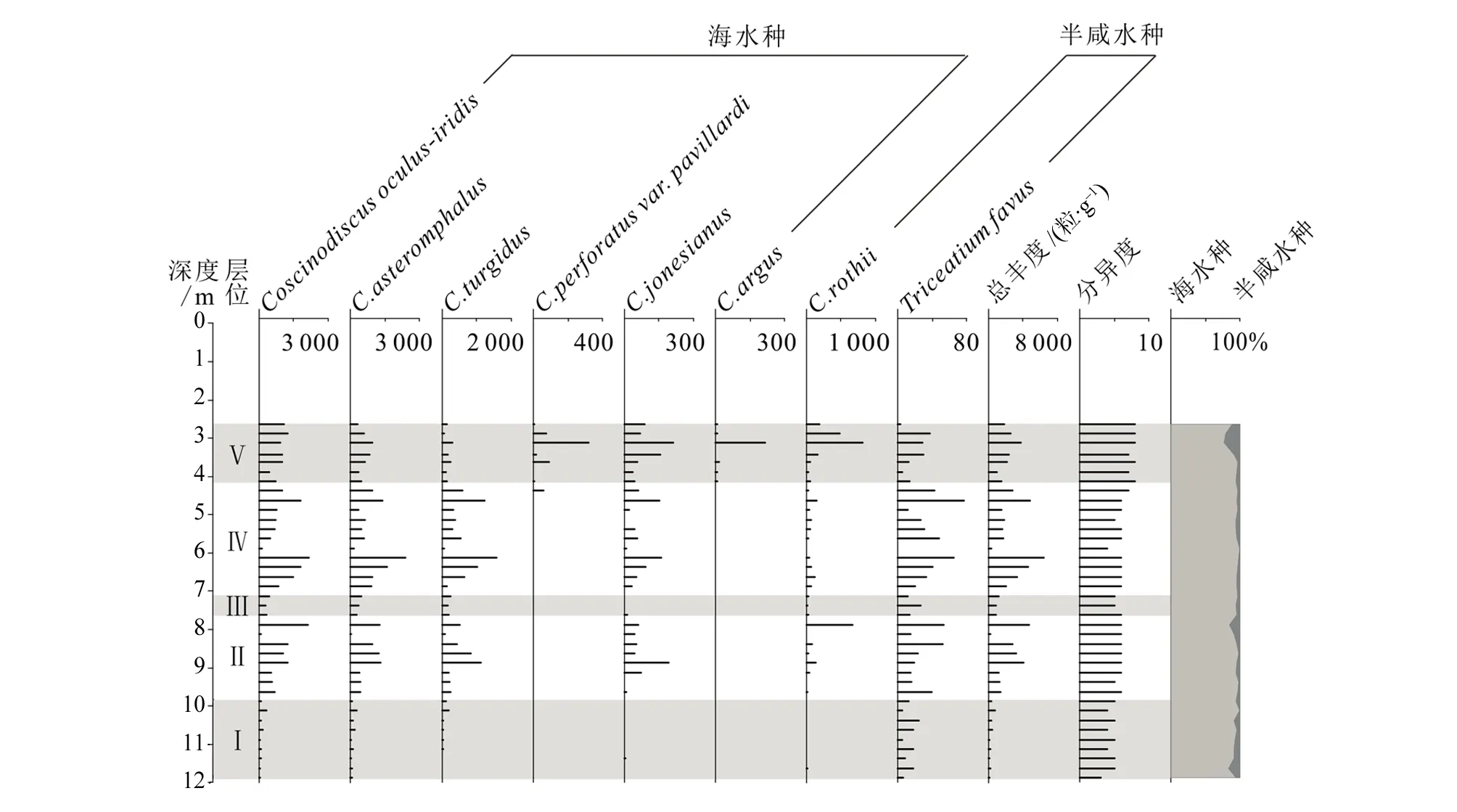

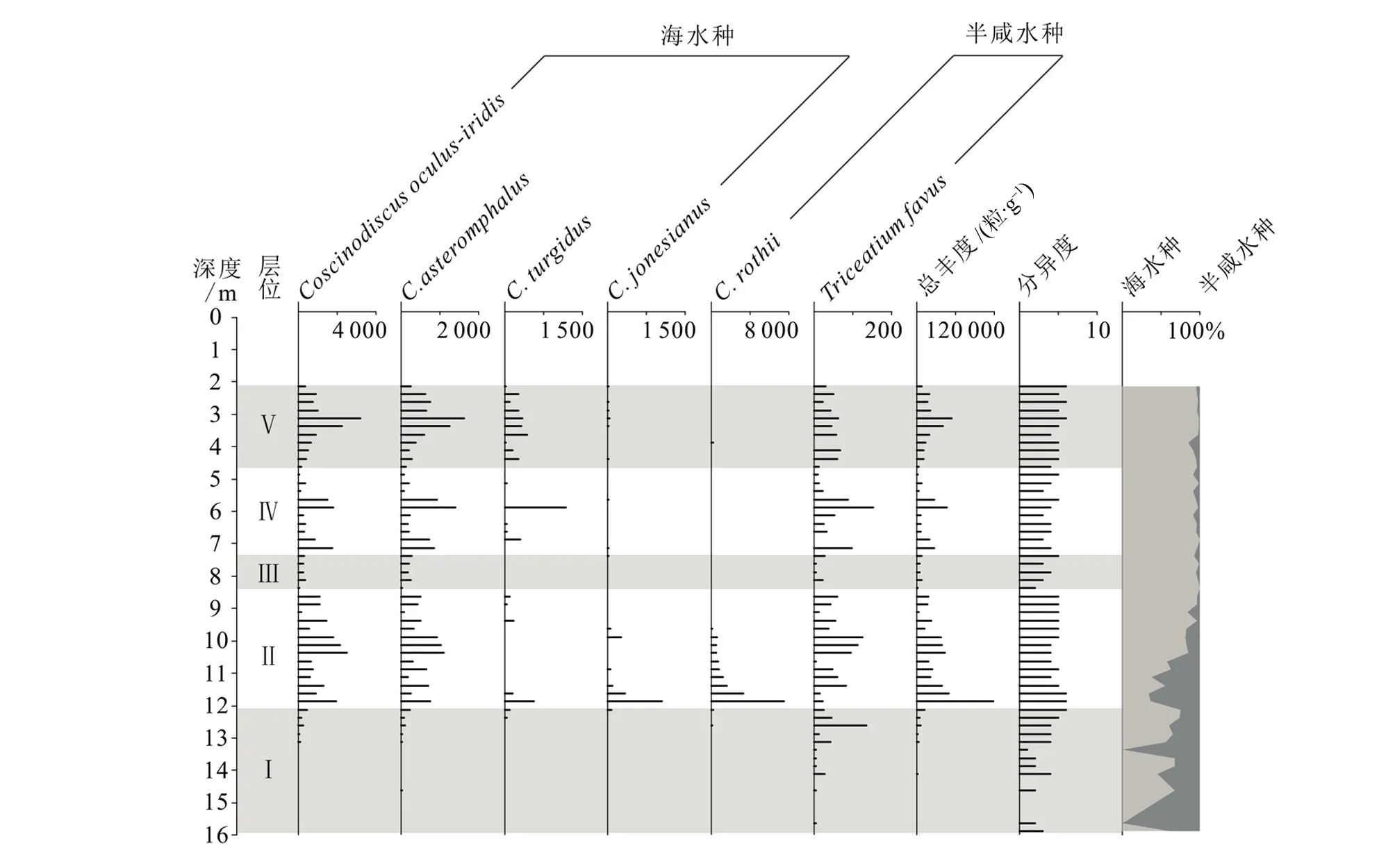

3.2 硅藻在钻孔中的分布特征

钻孔ZK01孔深11.90 m以下未见任何微体古生物。孔深11.90 m以上则硅藻丰富,共鉴定出8种硅藻,包括C.oculus-iridis,C.asteromphalus,C.turgidus,C.rothii,C.jonesianus,C.perforatusvar.pavillardi,C.argus和T.favus。钻孔ZK02孔深15.90 m以下未见任何微体古生物。孔深15.90 m以上则硅藻丰富,共鉴定出6种硅藻,包括C.oculus-iridis,C.asteromphalus,C.turgidus,C.rothii,C.jonesianus和T.favus。根据沉积物中硅藻海水种和半咸水种的相对占比以及硅藻总丰度的垂向变化,ZK01和ZK02孔中可以识别出5个硅藻层位(图4和5):

Ⅰ:8.5~5.5 ka B.P.(ZK01孔深11.90~9.85 m,ZK02孔深15.90~12.10 m)

硅藻初始丰度很低,向上略有增加,平均硅藻丰度不超过300 粒/g。ZK01孔以海水种C.oculus-iridis(43%)和C.asteromphalus(37%)为主要优势种。ZK02孔以海水种C.oculus-iridis(42%)为主要优势种,但半咸水种占比达32.4%。

Ⅱ:5.5~3.9 ka B.P.(ZK01孔深9.85~7.85 m,ZK02孔深12.10~8.60 m)

硅藻丰度明显增加,ZK01孔平均硅藻丰度上升至3 764 粒/g,ZK02孔平均硅藻丰度上升至3 252 粒/g。ZK02孔硅藻丰度在孔深11.9~11.85 m处达到全孔最高值(11 802 粒/g)。ZK01和ZK02硅藻丰度分别于孔深8.15~8.10 m与9.15~9.10 m出现大幅度降低,平均硅藻丰度不超过300 粒/g,半咸水型硅藻占比分别上升至8.2%与16.7%。ZK01主要优势种依然为海水种C.oculus-iridis(40%)和C.asteromphalus(32%)。ZK02主要优势种为半咸水种C.rothii(38%)和海水种C.oculus-iridis(37%),半咸水种占比升高至39.5%。

Ⅲ:3.9~3.7 ka B.P.(ZK01孔深7.85~7.10 m,ZK02孔深8.60~7.35 m)

硅藻丰度较前一阶段突然大幅度降低,分异度也出现下降。ZK01孔平均硅藻丰度下降至954 粒/g,分异度由6降为5。ZK02孔平均硅藻丰度下降至453 粒/g,分异度由5降为4。两个钻孔优势种均为海水种C.asteromphalus和C.oculus-iridis。

Ⅳ:3.7~2.9 ka B.P.(ZK01孔深7.10~4.15 m,ZK02孔深7.35~4.60 m)

硅藻丰度较上一阶段再次上升。ZK01孔平均硅藻丰度上升至2 804 粒/g,硅藻丰度分别在孔深6.15~6.10 m和4.65 m处达到峰值;ZK02孔平均硅藻丰度上升至1 334 粒/g,硅藻丰度分别于7.15 m与5.9 m达到峰值。主要优势种均为海水种C.oculus-iridis和C.asteromphalus,海水种占比高达96%。

Ⅴ:2.9~2.4 ka B.P.(ZK01孔深4.15~2.60 m,ZK02孔深4.60~2.10 m)

硅藻丰度较上一阶段未发生太大变化,平均硅藻丰度为2 100 粒/g,但硅藻分异度达到钻孔最大值。ZK01孔硅藻丰度在3.15 m达到峰值(3 732 粒/g),ZK02孔硅藻丰度于3.9 m处达到峰值(5 297 粒/g)。硅藻主要优势种仍为海水种C.oculus-iridis和C.asteromphalus。但ZK01孔海水种占比下降至87%,并出现少量冷水性种Coscinodiscusperforatusvar.pavillardi(3%)。

4 古环境重建

依据钻孔ZK01和ZK02 的硅藻分布特征和沉积特征,并结合年代框架,可重建研究区全新世以来的古环境演变。研究区于10.4 ka B.P.左右开始接受冰后期沉积,约8.5 ka B.P.开始出现硅藻记录,约2.4 ka B.P.硅藻消失,其间硅藻分布和沉积特征发生了多次变化。钻孔ZK01和ZK02的硅藻垂向变化趋势一致,均可划分出5个硅藻层位(图4和图5)。位于南部的ZK02孔硅藻丰度总体上高于ZK01孔,但两个钻孔的硅藻层位之间呈对应关系,显示相似的阶段性。据此,可将研究区全新世以来的沉积环境演化按时间顺序从老到新分划为6个阶段(图6)。

图4 榕江平原钻孔ZK01硅藻属种垂直分布特征Fig.4 diatom distribution of borehole ZK01 in the Rongjiang Plain

图5 榕江平原钻孔ZK02硅藻属种垂直分布特征Fig.5 diatom distribution of borehole ZK02 in the Rongjiang Plain

图6 榕江平原钻孔ZK01和ZK02全新世以来的沉积环境演化Fig.6 Holocene environmental stages of boreholes ZK01 and ZK02 in the Rongjiang Plain

1)约10.4~8.5 ka B.P.

随着末次冰期的结束,气候变得温暖湿润,南海海平面于约19 ka B.P.开始迅速回升[21]。珠江三角洲约在13.6 ka B.P.出现海侵记录,该时间与长江三角洲最早海侵时间相当[22-23]。李平日等[24]提出韩江三角洲接受海侵时间相对较晚,约从12 ka B.P.开始。根据所得测年数据推算,钻孔ZK02所在位置约于10.4 ka B.P.开始接受全新世沉积。其沉积特征表明,钻孔所在地初期发育河漫滩环境,约9.2 ka B.P.后逐渐转变为沼泽环境。钻孔ZK01接受沉积时间略晚,约于9.6 ka B.P.开始发育沼泽环境。该阶段钻孔沉积物中未见微体生物记录,表明海水尚未入侵钻孔所在地。研究区沉积环境可与同时期韩江三角洲沉积环境进行比对,郑卓等[14]对汕头-澄海地区的孢粉研究表明,韩江三角洲南部地区在10~8.5 ka B.P.发育淡水沼泽环境。沉积记录中常有腐木层出现,是由于沼泽环境中生长大量沼生与湿生草本植物所致。

2)8.5~5.5 ka B.P.

沉积物中开始出现硅藻记录(对应硅藻层位Ⅰ),指示海水开始进入研究区。硅藻起初仅有零星出现,后丰度逐渐上升,表明海水影响逐渐增加。但硅藻半咸水种T.favus与C.rothii在ZK02孔中占比高达32.4%,反映该阶段海水对研究区的影响有限。李平日等[24]认为,中全新世早期粤东海平面迅速上升。海水分两支进入潮汕平原,东支从澄海进入韩江三角洲,西支经过牛田洋涌入榕江三角洲[11]。与研究区邻近的韩江三角洲在中全新世普遍发育红树林沼泽环境[24],并在8~5 ka B.P.达到最盛,汕头-澄海一带也有相应记录[14]。榕江平原与韩江三角洲沉积特征相似,钻孔ZK01沉积物中出现大量腐木与贝壳碎片,表明钻孔所在地在该阶段受到海水入侵影响,发育潮间带沼泽环境;钻孔ZK02沉积物中出现贝壳,反映潮滩环境。

3)5.5~3.9 ka B.P.

两个钻孔沉积物中硅藻含量非常丰富(对应硅藻层位Ⅱ)。钻孔ZK02海水种硅藻占比大幅度增加,由33%上升至96%,表明海水对钻孔所在地影响增强,研究区开始发育河口湾环境。钻孔ZK02在约5.5 ka B.P.(孔深11.9~11.85m)硅藻丰度达到最高值,指示海侵影响达到最大。前人对于韩江三角洲的研究表明,潮汕平原在5.5~4 ka B.P.处于海侵范围扩大阶段,海水最远可达潮州和揭阳以北[12, 15],海平面在6~5 ka B.P.期间达到最高[10-11, 13-14, 16-18]。中国东部地区基于孢粉记录的古气候重建也显示,气温于6 ka B.P.达到最高[25]。此外,湄公河三角洲最大海侵记录也发生在5 ka B.P.左右[26-27],文中榕江平原的海侵扩大阶段与最大海侵记录可与之对应。需特别指出的是,钻孔ZK01和ZK02分别于孔深8.15~8.10 m与9.15~9.10 m发生岩性突变,沉积物中砂含量增高,硅藻含量骤降,并出现大量贝壳碎片。据此推测,该层位记录了约在3.8 ka B.P.发生的一次风暴潮事件。

4)3.9~3.7 ka B.P.

5)3.7~2.4 ka B.P.

该阶段硅藻丰度再次出现上升,分异度达到最大(对应硅藻层位Ⅳ与层位Ⅴ),指示研究区开始发育河口湾环境。硅藻丰度在该时间段内出现3个旋回,与小规模的水深变化旋回相应。ZK01孔沉积物中细砂含量升高,沉积物中出现少量植物碎屑,表明受河流影响更强。李平日等[24]对于广东东部全新世海侵的研究表明,中全新世晚期海平面处于缓慢上升至相对停滞的状态,粤东一带在该时间段内广泛发育的贝壳堤型海滩岩可为佐证。该阶段韩江三角洲沉积环境与本区存在差异,郑卓[12]关于汕头-澄海-庵埠一带的钻孔孢粉记录显示,4 ka B.P.后红树植物大幅减少,表明海水已经退出韩江三角洲。这一差异可能是由于韩江三角洲与榕江平原向前推进速度不同导致。韩江输沙量较大,使得韩江三角洲泥砂在该阶段进一步向南堆积,而榕江输沙量小,“源短沙少”且榕江河口湾牛洋田的潮汐作用较强,导致钻孔所在区域向外淤进的速度比较缓慢[15]。该阶段后期钻孔ZK01中半咸水种C.rothii丰度占比显著上升,并出现冷水性种C.pavillardi,反映研究区受到河流影响,水体盐度及水温均有所降低。珠江三角洲的孢粉分析中也存在2 ka B.P. 左右水松因气候转冷而大量死亡的记录,可与此现象进行比对[28]。

6)2.4 ka B.P.以来

沉积物中硅藻消失,岩性变为灰褐色细砂质粉砂,表明该阶段海水退出,研究区发育三角洲相沉积。前人记录中,海水从韩江三角洲退出时间约为2 ka B.P.[10],据《潮州府志》记载,潮州北侧2 km处的意溪以南在秦汉时期(距今2.2~1.8 ka B.P.)为仍为滨海地带,后随着三角洲向海推进,逐渐变为陆地[11]。榕江平原和韩江平原类似,约2.4 ka B.P.以来河流作用增强,海水退出,研究区发育三角洲平原相沉积。

5 结 论

对钻孔ZK01和ZK02沉积特征与硅藻特征的分析表明,在海平面变化与河流作用的共同影响下,榕江平原全新世环境演化经历了6个阶段:

1)约10.4~8.5 ka B.P.研究区尚未受到海水影响,形成河漫滩-淡水沼泽相沉积;

2)8.5~5.5 ka B.P.海水入侵,沉积物中开始出现硅藻记录,发育潮间带沼泽-潮滩环境;

3)5.5~3.9 ka B.P.沉积物中硅藻含量丰富,研究区为河口湾环境。约5.5 ka B.P.海侵达到最大,此时ZK02孔硅藻丰度与分异度达到全孔最高值;

4)3.9~3.7 ka B.P.发生一次短暂海退,海水影响作用减弱,导致硅藻丰度明显降低,ZK01孔发育咸水沼泽相沉积,ZK02孔仍为河口湾环境;

5)3.7~2.4 ka B.P.海平面再次上升至相对稳定,研究区持续发育河口湾环境,期间出现3次小规模的水深变化旋回,水体盐度随之发生变化,从而影响硅藻组成与丰度;

6)2.4 ka B.P以来,海水退出研究区,河流作用增强,研究区发育三角洲平原相沉积。