消防救援行动现场安全系统研究

2020-05-26朱显伟

摘要:统计分析了近十年消防队伍接警出动和人员伤亡情况,认为安全管理工作系统性不强、繁复易遗漏是制约当前消防队伍消防救援行动安全管理水平的瓶颈问题。结合消防救援行动安全特性,确定了消防救援行动现场安全系统的6个子系统,并将其分为3个层级,在此基础上选取适配的事故致因理论,并构建事故处置现场行动安全管理模型,明确了基础安全、附加安全和底线安全在安全系统中的地位和作用,并通过与组织指挥的适配,实现更加可靠、高效的消防救援行动现场安全管理。

关键词:人员伤亡;消防救援行动;安全系统;事故致因理论;安全管理模型

1引言

消防员自身的安全是消防救援行动的基本要求和根本前提,近年来我国消防救援行动中的伤亡事故时有发生,随着社会经济的迅速发展,消防救援对象发生着日益深刻复杂的变化,消防救援行动安全管理工作也面临着更加严峻的挑战。因此,利用系统科学研究消防救援行动的安全问题,实现更加可靠和高效的消防救援行动安全管理,具有重要和深远的现实意义。

当前我国施行的一系列条令和准则中,对消防救援行动中的安全管理制度、安全防护和安全保障措施进行了明确的要求,然而照此要求进行的基于经验的消防救援行动安全管理在实践过程中机动性不强,也不足以应对不断出现的新的安全问题。相关学者研究认为通过专业的学习和训练提高灭火救援专业能力、通过组织指挥能力的提高加强安全保障措施、通过消防装备的建设和管理发挥装备效能等手段可以有效预防和减少消防员伤亡,主要从长远的、制度的角度看待安全问题并提出长效的改进措施。

笔者统计分析了消防救援行动安全现状,结合消防救援行动的安全特性,运用系统科学的原理和方法确定消防救援行动现场安全系统,并通过选取的适用于消防救援行动现场安全系统的事故致因理论,构建消防救援行动现场安全管理模型,確定了模型的要素和内涵,以便于进行系统高效的消防救援行动现场安全管理。

2我国救援行动安全现状

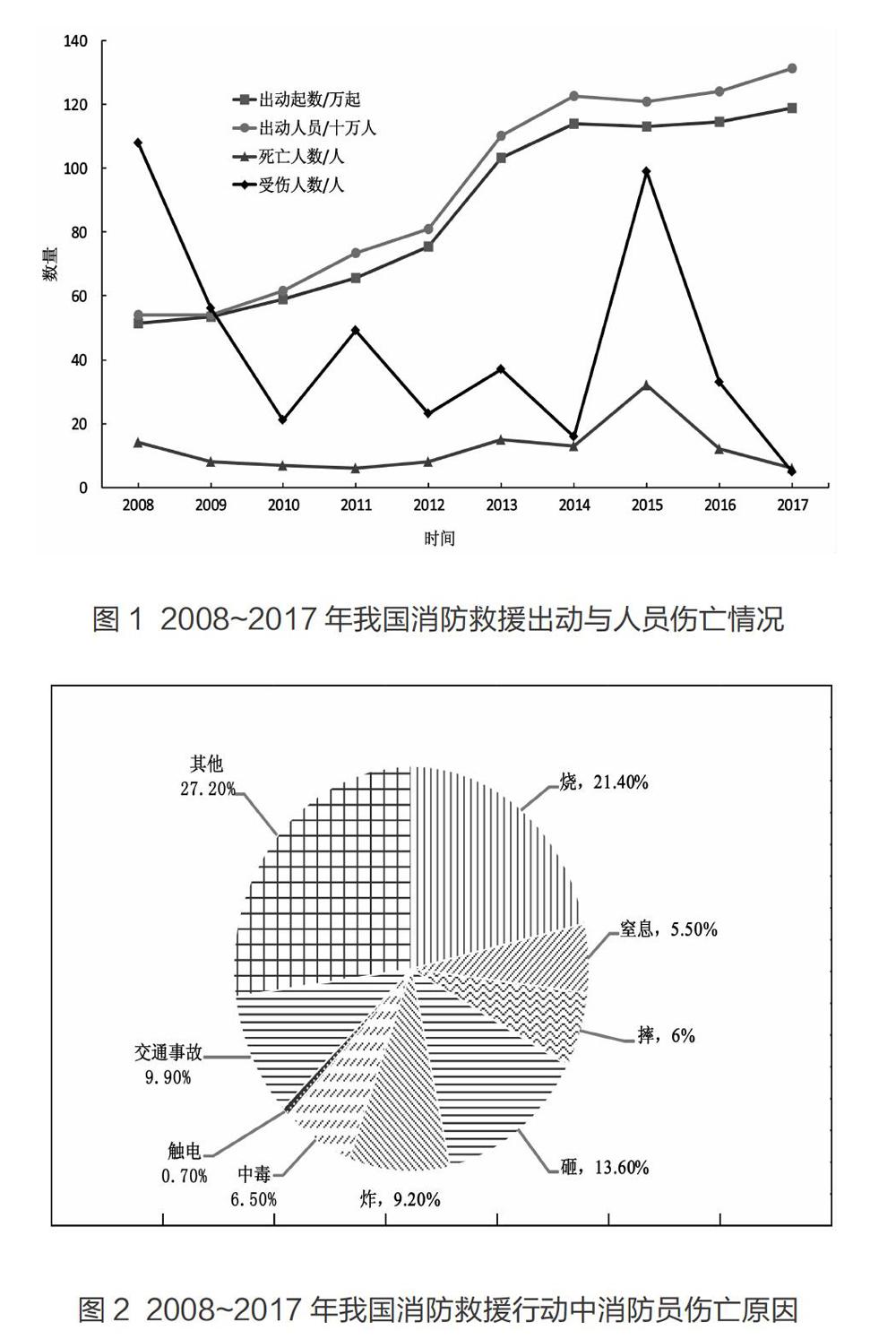

对2008~2017年我国消防救援出动次数和伤亡人数进行统计,见图1,近年来消防救援出动次数和出动人员持续增加,消防员出动百万起亡人率约为14.4,出动百万起伤人率约为62.6,整体伤亡人数较少且没有随消防救援出动次数增多而增加。然而,我国消防救援出动年度伤亡人数起伏波动较大,表现为伤亡人数与出动次数无明显关系,“偶然因素”导致的安全事故是造成人员伤亡数量波动的主要原因。这些由“偶然因素”导致的安全事故的反复出现,说明现阶段我国消防救援行动安全管理工作易出现遗漏,并且已成为主要问题。

按照现有统计方法,对2008~2017年我国消防救援行动中消防员伤亡原因统计见图,除其他原因外,导致消防员伤亡的原因由主到次依次为烧、砸、交通事故、炸、中毒、摔、窒息和触电,符合当前我国消防队伍对消防救援行动危险性的认识,与装备建设及安全管理的侧重点相吻合。然而,尽管我们在防止由烧、砸、交通事故、炸、中毒、摔、窒息和触电等原因造成的消防员伤亡中做了大量的工作,消防员伤亡事故仍时有发生,究其原因,由夹、割等等其他原因导致的伤亡在消防员总伤亡人数中占比最高,却没有得到应有的重视,表明当前我国消防队伍在消防救援行动安全管理中结构不合理,“头痛医头,脚痛医脚”的“处方式”安全管理模式缺乏系统性,已经不符合现阶段消防救援行动安全管理要求。

3消防队伍灭火救援作战行动的安全特性

消防队伍面对的灾害事故各不相同,灾害发生后,消防人员需要立即出动到场并且紧急开始抢救人命和灭火救援行动,与其他生产活动相比,消防救援行动具有明显的特殊性、困难性和危险性:

3.1任务迫切

各类灾害事故都是突然发生的,之后灾情会持续变化,很难准确预测后续发展,并且往往会带来人员伤亡和财产损失,消防队伍到场后即使不了解事故详情,也需要立即展开行动以抢救人命和减少损失,一旦未能及时应对,就可能导致事故严重化,使人民群众的财产和安全受到更大的威胁。

3.2行动受阻

消防员在搜救人员、扑灭火灾、保护或疏散物资前,还需要面对灾害事故现场的种种障碍,比如火灾烟气内的有毒气体、停电造成的黑暗、横在道路上的水带、坠落倒塌的建筑构件、乱堆乱放的设备和物品等等,需要在本没有路的地方架设道路或在遇到阻碍时进行破拆。

3.3危险性高

消防员的作战行动与普通群众的日常活动有着本质上的差别,发生灾害事故时,普通群众都在慌忙疏散,而消防员必须进入灾害事故现场进行处置,灾害事故现场往往存在各种超出人体承受能力范围的失控能量,有时还需要进入必须严格进入管制的地方,如可能发生爆炸的可燃气体泄漏现场、可能受到辐射的带有放射性物质相关设施的场所等。

3.4身心压力大

灾害事故突然发生,现场混乱可怕,消防员需要冲在事故处置的前线,去完成大负荷甚至超负荷的任务,消防员在这种情况下也很难完全保持冷静,一旦精神紧张、情绪激动,就容易出现注意力分散和思考能力减弱的现象。因此,所有消防员都必须完全发挥自己的能力,在身心的互相影响下,很容易导致极度疲劳。

总的来说,消防救援行动的作业对象、作业条件、作业方式和作业目的都不相同,其作业对象均处于不安全状态,其作业条件则是作业对象的不安全状态构成的客观危险环境,因此,消防队伍灭火救援行动现场安全工作就是通过作业目的或作业方式的调整来应对危险环境,在物的不安全状态下实现对人的行动的管理。

4灭火救援行动现场安全系统

系统论认为,一个事物可分为若干独立的部分或元素,它们之间互相联系、互相作用,为了一个共同的目的或者为了实现某种功能而结合在一起。安全系统涉及到的不确定因素很多,有人、物、环境、社会的等等,有些因素的影响是长期潜在的,不知何时便会引发事故,有些因素的影响是突发的,需要采取一些迅速果断的非同寻常的处理方法。安全系统工程立足于人的不安全行为和物的不安全状态,从人一机一环境3个子系统入手分析安全问题,在作业对象确定、作业条件稳定、作业方式和作业目的固定的工程技术领域被广泛应用。

结合消防救援行动安全特性,对消防救援行动现场安全系统的研究应着眼于短期的、突发的影响因素,从人和作业条件入手,分析系统构成及各子系统之间的相互关系。

消防救援行动现场安全系统的危险因素包括处置人员操作不当或行动不规范、处置人员暴露于危险环境、现场安全保障措施不到位、处置人员安全防护不到位、不能接收或识别预警信号、不能采取有效的避险措施或无应急力量进行外部响应等,与之对应的消防救援行动现场安全系统的6个子系统分别为规范行动、避开危险环境、安全保障措施、个人安全防护、危险预警、紧急避险和外部响应,6个子系统结合形成消防救援行动现场安全纵深防御体系。如图3所示。

根据安全防护层级,可以将消防救援行动现场安全系统的6项子系统分为基础安全、附加安全和底线安全3个层级。

规范消防员行动和使消防员行动避开危险区域属于指挥者对现场行动安全系统进行的基础安全设计,旨在通过作业目的调整保障作业条件的安全,从而实现系统“内在的(buildinq-in)”安全,基础安全是消防救援行动现场安全管理工作需要寻求的最佳状态。

在实际灭火救援行动中,因为抢救被困人员或控制灾情扩大任务的必要性和迫切性,很多情况下消防队伍无法回避或采取迂回的替代措施,必须置身于危险的环境,基础安全也就无法保证,这就需要“附加上去的(adding-to)”安全。采取适当安全保障措施和根据灾情落实个人安全防护属于指挥者对现场行动安全系统进行的附加安全设计,旨在通过作业方式的调整保障作业条件的安全,在基础安全无法有效建立的情况下,“冗余的”附加安全应是消防救援行动现场安全工作的重点。

危险预警、紧急避险和外部响应属于指挥者对现场行动安全系统进行的底线安全设计,无论基础安全和附加安全如何完善,我们都不能说消防救援行动现场没有危险,这就需要指挥者着眼于事故出现、发展和发生的过程,确保消防员能够通过预警信号识别和判断危险、能够采取及时有效的避险措施以及留有机动的应急力量进行外部响应。

基础安全、附加安全和底线安全三个层次的安全管理都是通过消防救援行动现场指挥者的组织指挥实现的,因此,通过建立与消防救援行动现场安全系统匹配的安全管理模型,将安全系统纳入消防救援组织指挥进行系统高效的消防救援行动现场安全管理是可行的。从组织指挥角度看,消防救援行动现场安全系统不是由6个子系统以简单的线性关系排列构成的,我们还需要建立与消防救援行动安全特性相适应的事故致因理论基础,明确各子系统的相互作用机理及其在整个安全系统中的地位。

5消防救援行动事故致因理论

事故致因理论即事故模式,对人们认识事故本质,消除和控制事故发生、指导事故调查、事故分析、事故预防及事故责任的认定都有重要作用,根据对消防救援行动现场安全系统的分析,我们可以从基础安全、附加安全和底线安全3个层级出发确定与之适配的事故致因理论。

5.1基础安全层级的事故致因理論

基础安全层级关注消防救援行动中个人以及个人与作业条件的耦合作用对事故的影响,因此我们对事故频发倾向论和轨迹交叉理论在消防救援行动现场安全系统的适用性进行探讨。

事故频发倾向论认为企业工人中有个别人存在着容易发生事故的、稳定的、个人的内在倾向,将具有事故频发倾向性的个人调离对应的工作岗位则可以避免事故发生,在以劳动者个人能力为技术基础、以劳动者主观工作计划为直接组织形式、以劳动者个人生理或心理因素为事故主要影响因素的工作形式具有一定的参考意义。灾害事故不断发展变化,消防救援行动必须具有一定的机动性,且处置人员的身心状态也时刻发生着变化,正确认识消防员个人心理素质、体能和技能的差异和有限性,在任务开始前避免了人因的事故因素,同时在事故处置全过程关注消防员身体和心理状态变化并及时作出轮换或撤出等调整,对消防救援行动安全管理意义重大。

轨迹交叉理论认为在人的不安全行为和物的不安全状态的形成过程中,一旦发生时间和空间的运动轨迹交叉,就会导致事故发生,轨迹交叉理论示意图见图4。关于人的不安全行为和物的不安全状态在事故致因中地位的认识,是事故致因理论中的一个重要问题,轨迹交叉理论从时间和空间角度构建了一个三维事故致因理论模型,认为从管理出发,消除人的不安全行为、消除物的不安全状态、防止人和物运动轨迹的时空交叉等三种措施都可以避免事故发生,是指导避开危险环境、安全保障措施、个人安全防护3个子系统的理论基础,完成了基础安全和附加安全两个层次的过渡。

5.2附加安全层级的事故致因理论

附加安全层级关注在人不可避免地处于危险作业条件中的防护措施,主要从主动防护和被动防护两个维度考虑安全问题,下面对两类危险源理论在附加层级的适用性进行探讨。

两类危险源理论认为危险源的存在是事故发生的根本原因,防止事故就是消除、控制系统中的危险源。危险源为可能导致人员伤害或财务损失的事故的、潜在的不安全因素,根据危险源在事故发生、发展中的作用,把危险源划分为两大类,即第一类危险源和第二类危险源。

把系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质作为第一类危险源。第一类危险源是事故发生的前提,它在发生事故时释放出的能量或危险物质是导致人员伤害或财务损失的能量主体,并决定事故的严重程度。

导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素成为第二类危险源。在生产和生活中,为了让能量按照人们的意图在系统中流动、转换和做功,必须采取措施约束、限制和屏蔽能量,即必须控制第一类危险源,绝对可靠的控制措施并不存在,在许多因素的反复作用下,约束、限制和屏蔽能量的控制措施可能失效或被破坏从而导致事故发生。第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件,并决定事故发生可能性的大小。

5.3底线安全层级的事故致因理论

底线安全层级关注人与危险信号的交互,瑟利S-O-R人因模型把事故的发生发展过程分为危险出现和危险释放2个阶段,见图5。这两个阶段各自包括1组类似的人的信息处理过程,即对事件的感觉(刺激,Stimulus)、对事件的认识(内部响应、认识活动,Orqanism)以及生理行为响应(输出,Response),这2个阶段的6个信息处理过程中,如果前面对任何一个问题的处理失败,都立即导致危险迫近或造成伤害损坏的出现,如果每步都处理成功,则最后导致无危险或无伤害损坏。

6消防救援行动现场安全管理模型

通过对消防队伍消防救援行动现场安全系统的分析,结合事故频发倾向性理论、轨迹交叉理论、两类危险源理论和瑟利人因模型,以系统性和可操作性为出发点,构建了消防救援行动现场安全管理模型(ROSAWE模型),模型图见图6。

6.1要素构成

灾害事故处置现场行动安全管理模型包括6个要素,1是R(requirement),代表处置任务要求要素,有符合处置任务要求人员即为符合该要素安全标准;2是O(original hazard),代表第一类危险源要素,第一类危险源不超出人体承受能力范围即为符合该要素安全标准;3是S(space-time),代表时间一空间要素,处置人员活动和能量释放范围在时间和空间上没有交叉即为符合该要素安全标准;4是A(additional hazard),代表第二类危险源要素,已失效的能量约束措施可以补救或替代、当前完好的能量限制措施可靠或可以加强即为符合该要素安全标准;5是W(warning signals),代表事故预警信号要素,事故预警信号能够被处置人员识别或接收即为符合该要素安全标准;6是E(evasive action),代表紧急避险措施要素,处置人员能够采取紧急避险措施并且外围有机动应急力量进行响应避免事故伤害即为符合该要素标准。

ROSAWE6个要素根据安全管理进程顺序构成消防救援行动现场安全管理模型,分为ROW、ROWE、ROSW、ROSWE、ROSAW、ROSAWE和ROSA7种运行模式,在运用过程中,对前边任何一个环节应对不当,则对其后序环节的应对无效,或者说对其后序环节的应对不能有效预防事故发生。

6.2模型内涵

6.2.1适配组织指挥程序

ROSAWE模型将安全管理工作化整为零地融入消防救援的组织指挥中,与处置任务的计划、实施和检查同步开展,模型的同步运行为组织指挥中决策的制定和实施提供了参考。同时,安全模型运行中信息的反馈也通过组织指挥的信息反馈同步实现,实现了消防救援行动现场的动态安全管理,做到时时有安全,处处有安全。

6.2.2关注基础安全

安全管理关口前移,将基础安全设计放在消防救援行动组织指挥中制定决策的阶段,借鉴事故频发倾向性理论和轨迹交叉理论,通过对任务要求的分析对领受任务的人员进行筛选,若领受任务的人员精神状态过于亢奋或低迷、不具备完成处置任务的体能或技能,则应在进行人员更换或培训后才能开始处置任务,对于专业性较强的处置任務,需还应联动调派专业技术人员进行处置。正确认识消防员个人心理素质、体能和技能的差异和有限性,在任务开始前避免了人因的事故因素,同时在事故处置全过程关注消防员身体和心理状态变化并及时作出轮换或撤出等调整,对消防救援行动安全管理意义重大。

此外,关注人与作业条件的耦合作用对安全系统的影响,借鉴轨迹交叉理论,在对作业条件因素的分析中,如果作业现场有超出人体承受能力范围的能量或危险物质,则首先对处置人员行动和能量释放的范围和时间进行分析,进而提高安全管理的效率。

6.2.3重视附加安全

安全管理重心下移,消防救援行动中在无法保证基础安全的情况下,借鉴两类危险源理论,从能量角度看待安全事故,依据对两类危险源定性或定量的评价,采取相应的能量约束、疏导、屏蔽或隔离手段,提高消防救援行动中安全保障措施和个人安全防护的针对性,实现主动安全防护和被动安全防护的有机结合。

6.2.4突出底线安全

安全管理底线不变,确保底线安全措施在消防救援行动安全管理中的地位,无论两类危险源的危害性大小、人与能量是否有时空交叉,只有在处置人员能够识别或接收事故预警信号,并且能够采取有效紧急避险措施的前提下,处置行动才能展开。要求指挥管理人员综合考虑战斗部署和作战人员身心状态、作战环境的关系,明确撤离信号、撤离路线,并保障通信渠道、撤离路线畅通,同时,利用外围预留的机动应急力量掩护或搜救作战人员M。

7结语

(1)当前我国消防救援行动中“处方式”的安全管理模式系统性不强,容易出现繁复和遗漏,已经成为消防队伍提升灭火救援行动中安全管理水平的瓶颈。

(2)消防救援行动存在任务紧急、危险性高、行动受阻、体力消耗大和精神压力大的安全特性,广泛应用于工业生产领域的系统安全方法不适用于灭火救援行动安全管理。

(3)确定消防救援行动现场安全系统的危险因素和安全措施,将安全管理分为基础安全、附加安全和底线安全3个层次,实现安全管理与灭火救援组织指挥的匹配,为通过安全管理模型进行系统高效的灭火救援行动现场安全管理提供了基础。

(4)在事故频发倾向性理论、轨迹交叉理论、瑟利人因模型和两类危险源理论等事故致因理论的基础上,建立安全管理模型(ROSAWE模型),确定了模型的6个要素及其内涵,模型具有安全管理关口前移、重心下移、底线不变和适配组织指挥程序等特点。

ROSAWE模型可以用于消防队伍灭火救援行动现场预测事故、发现隐患和安全方案决策,本文仅做初步探索,此后还需要通过对消防队伍作战行动进行调查统计和模拟实验,引入适配度高的、可量化的两类危险源、人员和能量的时空轨迹、预警信号接收和紧急避险措施等指标系统,开发消防救援行动现场安全管理模型的安全评价和动态完善功能。

作者简介:

朱显伟,硕士研究生,消防救援局昆明训练总队。