长洲水利枢纽坝下3 000吨级航道设计最低通航水位分析

2020-05-25刘颖

刘颖

文章根据梧州水文站水位、流量统计资料,对长洲水利枢纽坝下至界首河段3 000吨级航道的设计最低通航水位进行分析,并研究水位下降的影响及对策,可为同类型或类似情况的航道建设提供技术借鉴。

3 000吨级航道;枢纽坝下航道;设计最低通航水位

U612.3-A-48-173-3

0 引言

根据梧州水文站水位、流量统计资料,2000年前梧州水文站水位流量关系一直较为稳定,但2000年至2007年间,由于受上游枢纽建设及长洲枢纽-界首河段河床采沙等活动的影响,导致相同流量级水位有逐年小幅下降的趋势。2007年,长洲水利枢纽开始蓄水发电,导致坝下至界首河段河床产生冲刷,河床下切较严重,进一步引起航道水位下降。《西江航运干线贵港至梧州3 000吨级航道工程可行性研究报告》(下称《3 000吨级航道工可》)编制完成至2018年已7年,这7年间长洲枢纽坝下至界首河段水位下降趋势仍较为明显。

长洲至界首河段是整条西江黄金水道能否全程建成3 000吨级航道的关键航段。本文对长洲坝下至界首河段的设计最低通航水位进行分析研究,为该段3 000吨级航道建设提供设计参考,对水位下降的影响进行分析并提出对策。

1 工程背景

西江是珠江主干流,河长2 074.8 km,流域面积为35.5万km2。广西处于西江中游,上接滇黔湘,下连粤港澳。素有“黄金水道”之称的西江航运干线,是指南宁至广州航道,其和长江干线并列为我国高等级航道体系的“两横”,是我国西南水运出海大通道的重要组成部分,是目前广西最繁忙的航道,广西内河运量的90%需经过此段,地位极其重要。

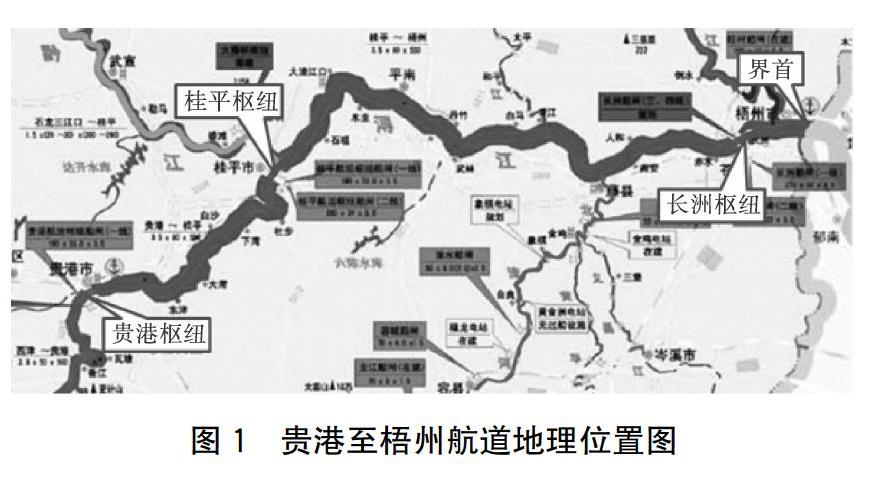

贵港至梧州航道(见下页图1)自贵港航运枢纽至梧州界首(两广交界)止,全长290.5 km,是西江航运干线上非常重要的一段,其中贵港航运枢纽至长洲水利枢纽为266.5 km长的库区航道。长洲至界首现状航道等级为Ⅱ级双线航道,航道尺寸为(3.5×80×550) m(水深×宽度×弯曲半径),通航保证率为98%,设计船型为2排1列式2 000吨级顶推船队和2 000吨级货船。按工程项目划分,长洲至界首河段属于西江航运干线贵港至梧州航道工程的最下游一段,长24 km,与广东境航段相接,也是贵梧航道上唯一的天然航道段。

2009年12月,西江航运干线贵港至梧州Ⅱ级航道工程竣工交付使用,西江航运干线广西段的运力大大提升,同时贵港至梧州3 000吨级航道的建设也提上日程。2011年,《3 000吨级航道工可》编制完成并通过评审。考虑到长洲枢纽建成后,长洲坝下水位有下降趋势,以及长洲三线船闸和四线船闸准备开工、西江航运干线广东段的技术方案尚未明确等因素,贵港至梧州3 000吨级航道并未实施建设。至2016年,贵港至梧州3 000吨级航道的建设重新提上日程。

本文为该段3 000吨级航道建设提供设计参考,为提高本次设计最低通航水位推算的可靠度,对坝下河段进行大断面和枯水水文补充测量,主要包括坝下河段13条设计水位计算断面的航道地形大断面测量、枢纽船闸引航道出口至下游整条河段的现状航槽纵断面地形测量及坝下河段瞬时水位及流量同步测验工作。

2 技术路线(见图2)

(1)采用2016-10-01至2017-03-20梧州水文站实测水位及流量,建立该站水位-流量关系曲线,用于推求最小通航流量Q=1 100 m3/s时梧州水文站的设计最低通航水位。

(2)采用2016-10-01至2017-03-20梧州水文站及长洲坝下、龙圩航道站、梧州航道站、界首固定水尺水位,分别建立梧州水文站与其他固定水尺的水位相关关系,用于推求其他各固定水尺的设计水位。

(3)根据推算的长洲坝下、龙圩航道站、梧州航道站、梧州水文站及界首固定水尺水位,以及沿程枯水期瞬时水位测量成果,采用比降插入法计算沿程各计算断面整治前设计的最低通航水位。

(4)根据最新实测水位、流量成果,推算河床糙率并进行验证。

(5)根据设计最小通航流量与对应水位,以及航道设计开挖尺度,通过水力计算,推求航道整治前后沿程设计水面线。

(6)本报告与《3 000吨级航道工可》设计水面线进行分析比较,对水位下降的影响进行分析并提出对策。

3 参数指标

3.1 设计最低通航水位标准

设计最低通航水位采用保证率频率法计算确定,保证率取98%,重现期取5年。

3.2 设计最小通航流量

根据2000年前的20年连续流量资料(流量稳定,受人为干扰少),确定梧州水文站保证率为98%、重现期为5年的流量作为该站设计最小通航流量。

结合枢纽运行方式,确定内外江汇合口至桂江入汇口设计流量以及龙圩水道外江设计流量。

3.3 设计水位

根据梧州水文站设计最小通航流量,通过2016-2017年最新枯水期水位-流量关系,取相关综合线与下包线的平均值,再综合确定梧州水文站设计水位。

根据梧州水文站与界首水位相关关系,确定设计最小通航流量时航道整治前界首设计最低通航水位为1.303 m,低于《西江(界首至肇庆)航道扩能升级工程》初步设计模型试验研究成果推荐航道工程实施后界首水位1.56 m (1.69-0.13=1.56),相差-0.257 m。

4 结语

(1)长洲至界首3 000吨级航道设计最低通航水位

长洲至界首3 000吨级航道设计最低通航水位采用保证率频率法计算确定,保证率取98%,重現期取5年,设计最小通航流量为1 100 m3/s。结合长洲枢纽运行方式,确定内外江汇合口至桂江入汇口设计流量为1 090 m3/s,龙圩水道外江设计流量为845 m3/s。

(2)设计最低通航水位对比分析

推算得出的设计最低通航水位成果与《3 000吨级航道工可》设计最低通航水位成果对比,结论如下:

①长洲坝下至界首河段在设计最低通航流量的情况下,航道整治前水面已出现下降情况,其中龙圩航道站至11#旧坝河段水面下降幅度较小,为0.268~0.355 m;12#旧坝至西江三桥河段整治前设计水面线下降幅度有所增加,下降值增加至0.538~0.541 m;二顶角至界首河段整治前设计水面线出现了较大幅度的下降,下降值>0.7 m,最大达0.961 m(界首)。

②整治后本次分析的设计最低通航水位与原《3 000吨级航道工可》推算成果相比,河段范围内水面下降明显,最大下降值达0.861 m(界首),最小下降值为0.642 m(梧州水文站)。

(3)航道地形对比分析

2013年3月至2017年2月期间,长洲坝下至界首河段总体来说冲淤变化较为明显。冲淤类型及原因如下:

①人类活动引起河床变化。人类活动主要包括长洲枢纽三线船闸和四线船闸下游引航道开挖、梧州西江三桥和四桥以及扶典西江大桥等桥区航道整治及沿程码头水域开挖、西江广东段Ⅰ级航道整治等,这些原因引起航道下切。

②长洲水利枢纽调节下泄流量及枯季补淡压咸引起的河床变化。长洲水利枢纽建成运行后,其不规则地调节下泄流量及枯季补淡压咸改变了河道水文的自然属性,特别是“清水下泄”造成了水沙不同步,引起河床下切。

③自然冲淤引起河床变化。此类变化主要为航道在水流作用下,自然产生的冲淤变化。在本次分析河段中,河床变化类型包括以下几类:总体处于冲刷状态,冲刷强度一般≤0.3 m/a。河床断面同时出现冲刷或淤积现象,总体上冲淤强度及范围大体一致或冲刷强度及范围大于淤积范围。

(4)设计水位下降趋势分析结论

从整体上看,2011—2017年,枯水期相同流量情況下,梧州水文站水位呈下降趋向,但从2016—2017年实测数据来看,近年水位下降趋势减缓,水位逐渐稳定。

(5)对长洲枢纽船闸的影响

设计最低通航水位下降降低了一、二线船闸的通航保证率,需要采取有效保障措施提升一、二线船闸通过能力:①采取非工程措施,如增加枢纽下泄流量、全面禁止河段采砂等措施;②可通过工程措施,对一、二线船闸进行改造来适应下游水位的降低,增大船闸的通过能力。

(6)问题与建议

受枯水期流量的制约,长洲坝下龙圩水道—界首段航道整治技术难度大,在建设长洲至界首3 000吨级航道前,应做更充分的研究论证工作,可结合船舶交通组织形式,对该段航道的整治方案进行河工模型试验研究。试验研究的内容可包括:①航道整治设计方案试验研究;②航道整治开挖等引起的长洲坝下水位下降值研究;③提出控制长洲坝下河床下切的具体工程措施;④船舶交通组织形式研究。

参考文献:

[1]JTS 181-2016,航道工程设计规范[S].

[2]GB 50139-2014,内河通航标准[S].

[3]JTS 145-2015,港口与航道水文规范[S].