瞬变的空间

2020-05-25李斓珺

李斓珺

摘 要 本文由技术的发展,介绍了高速发展的当代社会中,空间流动性的深层含义、内与外关系逐渐割裂,由当代媒介又再次定义空间关系,由此引发的对于建筑与人主体存在的思考,从情境主义到建筑电讯派的纸上建筑,再到库哈斯的都市理论与建筑实践,最终反思建筑学当下的时代精神。

关键词 内部性;建筑技术;情境主义;建筑自治

1瞬变时代的内外分离

进入当代,现代生活舒适化、娱乐化的倾向,也使得传统的空间精神结构陷于瓦解。尼尔·波兹曼在《娱乐致死》的前言中写道:“在《一九八四》中,人们受制于痛苦,而在《美丽新世界》中,人们由于享乐失去了自由。简而言之,奥威尔担也我们憎恨的东西会毁掉我们,而赫胥黎担心的是,我们将毁于我们热爱的东西。”

长久以来,西方建筑的人文主义传统已经在建筑的内部与外部关系间建立了一个道德联系——外部立面造型将反映建筑内部隐含的活动。

但是,当代都市发展的原动力已经具备流变(flashy)的特点,唯理性主义浸染下的各种惯性思路,正在逐步被抛弃。现代主义建筑的理论也在朝着这个方向努力——柯布西耶的“自由平面”、密斯的“通用空间”,都在企图极尽发挥建筑内部空间的适变能力。具有纪念碑性质在现代社会中快速地消失,在工业文明主宰的世界中,平庸和琐碎的日常不需要被宏大叙事囊括,在这场内与外——实际名为流动性与纪念性的冲突中,内外的统一关系被打破,成为互不相容的需求。能指与所指之间的断裂,在艾森曼看来,是建筑自治的保证也是挑战[1]。

2聚集定义的要素演变

内部的幻觉对个体而言,代表着宇宙。在內部,他将遥远之地与久远之时聚合一体。他的起居室是世界剧院中的一个包厢。

——本雅明

“内外的分离”意味着在建筑的内外之间有关能量和物质交换变得不再直接。因此,当大量的使用面积以空间增殖的形式被生产出来的时候,建筑技术变得尤为重要。

在实践中,家庭聚集功能中心在餐厨间与客厅之间角色转换,也表明技术对空间聚合关系的影响。例如,现代房屋将客厅与餐厅合二为一(living-dining)或将客厅、餐厅、家庭室合二为一(living-dining-family)的简化做法近代才出现,最大原因在于壁炉的功能演化。睡觉的空间也不能再用于接待他人,房间不再互相直接嵌套或直接串接,导致了专门用于循环走动的新兴内部空间——走廊的出现。这反映了人的内在主体性被发现的过程。同时,与一个人自己家庭的“永久亲密”关系并行的,是住宅内的个体家庭成员的日益“孤独化”。

当没有特别的生存需求能将人聚集到一起的时候,媒体技术的介入进一步强调了公共空间与私人空间之间的紧张状态。例如,矿石收音机兴起之初还未有扬声器,如当今的MP3一般需使用入耳装置扩音,而其稀有性,使得人们不得不以群聚共享,“合家男女老少各用一副听筒套在耳朵上,听到洋洋乎盈耳哉的声音”。

此时,传统空间的核心已由家庭权威变为了娱乐化的媒体中介物。当电视机的时代到来之时,无论中西方,这种偏转愈发明显。愈加发达的在线视频功能和5G网络,势必加速公共空间的物质层面意义的瓦解。数字媒体不是记录永恒记忆的,它是面向当下与瞬时的[2]。

3分裂与愈合的尝试

你将能够用光建造一座建筑,这样你就可以四处走动,并且改变它。

——斯蒂芬·孔斯

3.1 强制的分裂

安东尼奥·圣埃利亚在著名的《未来主义建筑宣言》中颂扬着“轻巧、务实、短暂、快速”的事物,这一立场得到了资本主义生产标准的相应,但是它还是标志着建筑与实践运动关系中一种根本的断裂。专业者们因此开始不断求索如何让建筑这一看起来凝固的事物具备追赶时代的可塑活力。20世纪60年代,情境国际和建筑电讯派对日常生活、身体的可移动性与自由程度、都市状态的话题进行了频繁讨论。但仅就理论实践方面而言,情境主义强调空间的彻底自由和主体的漂移,而建筑电讯派侧重于表达客体及其运动性。他们都试图以动态表达自由,但无一例外地趋近一种“失控”——认为生活无序且偶然。

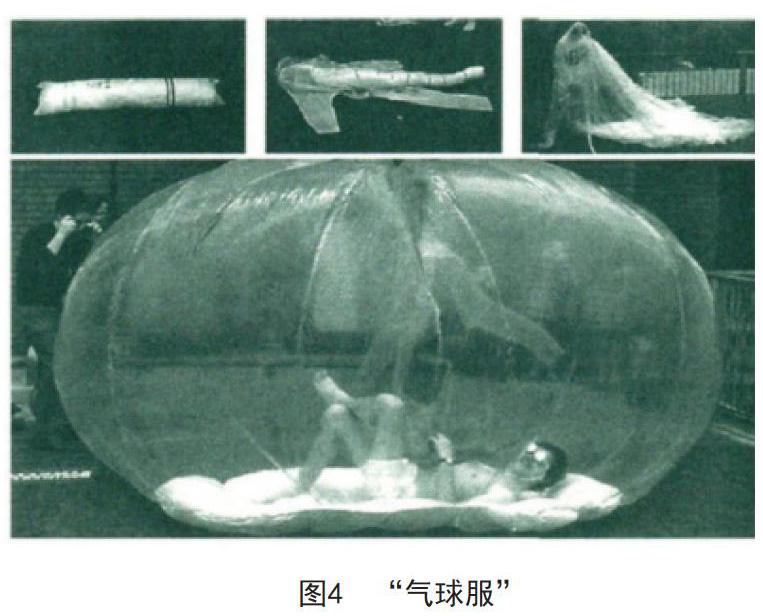

情境国际否定了静态建筑的传统概念。无论是“新巴比伦城”畅想的具有生长能力的开放建筑体,还是“空中城市”(Urbanisme Spatiale)中不断变化的城市空间,都可以认为是基于“漂移”(drifting)概念的一个初步构架,并没有对实质物理环境或建筑模式提出切实构想。建筑电讯派提供了具体的模型——嵌入城市(Plug-in City)和行走城市(Walking City)。个体与场所的情感链接被彻底根除。人的身体外扩成为一个被赋予高速移动能力移动的建筑,即“最小居住单元”。韦伯的坐垫车(Cushicle)、气球服(Suitaloon);格林(David Greene)的居住豆荚体(Living Pod);乔克的舱体居住室(Capsule Home),都是一种提供“瞬时”体验的居住单元。在这些假想的设计中,都市中的人就如同被电子元件包裹的宇航员,而如今的汽车、便携电子设备、无线网络,都让人成为或正在成为“行走的建筑”——极度私密,但无限仰赖公共设施的接入——仿佛是一种“返祖”的现象[3]。

3.2 主体存在与建筑空间愈合

(1)机械操作——电梯

第一座载人升降梯的发明者,奥的斯戏剧化地展示了他所发明的安全制动装置如何在缆绳断裂的情况下防止载人平台坠落。绳索切断的瞬间,安全与危险、成功与失败的对峙被设定在一个极端状况之中,正如同电梯带来的串联作用——人们距离地面越远,与自然资源(阳光、新鲜空气)的联结也愈发紧密——这看似矛盾的状况,在当代都市之中却合情合理。

升降梯不仅是一种串联空间的机械,而且试图将个体的自由选择和生活的不定多变发挥到极致,以便触动甚至颠覆建筑固有的稳定性。库哈斯试图以电梯赋予建筑更为开放、自由的品质。在波尔多住宅(Bordeaux House)中,借助于升降平台的移动,主体的选择使得主体与周遭的关系处于不断的运动变化当中;而轿厢的踏面移动,也影响了水平方向上空间的状态。

(2)建筑本体操作

当坚硬的混凝土厚板成为可弯折界面时候,它与萨尔瓦多·达利笔下柔软的钟建立了某种联系。在1987-1993年的诸多项目之中,OMA嘗试破解结构造成的隔阂。在鹿特丹当代艺术馆(Kunsthal De Rotterdam)中,两个倾斜的楼板并置,组成一个X交叉,配合着顶部的第三个斜坡面,巧妙地与水平向展览空间结合,形成一个连贯路径,即以立体螺旋的方式将不同标高的楼板联系起来。在巴黎朱苏图书馆(the Deux Biliothkjues Jussieu,Paris,未建成)中,OMA在立方体空间里设定了一个相对稳定的多米诺柱网体系是,楼板进行了倾斜、折叠、反转等操作形成了一个连续的“传送带”。这条“传送带”最终超越了平面束缚,成了自由穿梭于各楼层之间的“街道”,将各个街巷要素串联了起来,访客在其中,就如同居伊·德波笔下的“漂流”之人,被所到之处的事件所诱惑。重出屋顶的结构代表未完成的状态,暗示向上叠加增殖的可能[4]。

4结束语

技术的发展带来了社会与空间形态剧烈的重构,加剧了对地点与认同感之间纽带的现代腐蚀。社会的架构既是一种通过拆除社会空间旧有秩序而得到形成新社会集体性的能力,也是一种可能的方向就是普遍孤立化的个人生存。借用德里达的话说,这是一种“分解的同盟”。公共还是私密,轴线还是离散,空间内容物的既有约定在时间线上都可能是随机的,任何主体的立场在当下的时代都会得到积极的建构。当空间感的定义不再由具体的建筑要素来定义的时候,建筑学如何创造这种乌有之地,也许还是应当回到对于“关系”的塑造之中。

参考文献

[1] [美]尼尔·波兹曼著.娱乐致死[M].北京:中信出版社,2015:51.

[2] Rem Koolhaas.Delirous New York[M].Rotterdam:010 Press,1994:100.

[3] [英]阿德里安·福蒂(Forty. A.)著.欲求之物[M].南京:译林出版社,

2014:145-146.

[4] Habermas,Jürgen. The structural transformation of the public sphere:an inquiry into a category of bourgeois society[M]. Quarterly Journal of Speech,1991:51.