包豪斯师生在纳粹德国时期的设计实践*

2020-05-25

20世纪初,随着现代工业技术迅速发展,以德国的国立包豪斯设计学院[Staatliches Bauhaus]为代表,其在建筑设计、工业设计与平面设计的领域中兴起了一场现代主义的设计革命。其特征为:在形式上的追求功能至上的极简主义,以民主化的为大众生产为目的,并积极采用现代工业生产为技术手段。这场运动对于现代设计发展的重要性自然不言而喻。然而,在之后将近半个世纪中,主流的设计史对该运动的描述却存在明显的断裂。一般意义的设计史对于他们活动的叙述大多终止于1933年纳粹党在德国夺取政权。1以美国设计史学者大卫·瑞兹曼为例,他的《现代设计史》中对此描述甚少:“学校与左翼的密切联系以及被种族主义者仇恨的‘外国人’在学校中具有相当的影响,这些因素导致了自1919年以来14年办学的终结。”见 David Raizman,History of Modern Design,Laurence King Publishing,2010,p.203.尽管1933年包豪斯的关闭成为了现代主义运动的标志性事件,然而这并不代表他们在德国的创作实践而因此中断,虽然一些现代主义设计师在德国受到了纳粹官方冷落,可他们中的大部分仍在德国继续工作至1937年前后才开始移居美国,2如路德维希·密斯·凡·德·罗1938年离开德国前往美国;马塞尔·布劳耶1937年离开德国前往美国;约翰内斯·伊顿1938年离开德国前往瑞士;桑迪·沙文斯基1936年离开德国前往美国;费迪南德·克莱默在1938年离开德国前往美国;路德维希·希施费尔德-马克1939年离开德国前往英国。尽管沃尔特·格罗皮乌斯于1934年离开德国前往英国,但他一直与纳粹政府保持了密切联系,1937年移居美国后仍坚持保留德国国籍。而包括朱斯特·施密特、克里斯蒂安·戴尔、玛丽安·布兰德、威廉·华根菲尔德等人则始终没有离开过第三帝国。通过考察以格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗等人在这一时期的工作,笔者试图揭示他们所代表的这一代现代主义设计师同纳粹政权之间的关系:他们并没有像通常设计史所认为的那样对新生政权有任何抗议的行动,而是试图在极权主义政治的环境下继续生活并工作,但这段历史却被大多数设计史所忽略。

一 现代主义在纳粹时期建筑设计领域内的影响

作为极权主义政权的领袖,希特勒自魏玛时期就开始关注建筑,这是其早年所向往的职业。早在1920年起,他就多次在公众场合表达对于建筑的重视。3Elaine Hochman,Architects of Fortune:Mies van der Rohe and the Third Reich,Weidenfeld and Nicolson,1989,p.147.1929年,他曾发表演讲,“出于我们的新意识形态和掌权的政治意愿,我们将创建不可磨灭的丰碑”。4Mein Kampf,I,360-64.Speech of April 4,1929,转引自Otto Dietrich,“Adolf Hitler als kunstlerischer Mensch,” Nationalsozialistische Monatshefte,III,1933,p.473.因此,纳粹比其他的政党都更加重视建筑对于其意识形态的重要作用。但纳粹党早期的宣传中主要围绕着凡尔赛条约与反犹主义展开,并无暇顾忌现代主义艺术的争论。直到1928年由阿尔弗雷德·罗森堡[Alfred Rosenberg]领导的意识形态监督委员会的成立,纳粹政党才开始将现代主义艺术视为敌人。尽管希特勒在20年代初曾强烈批判现代主义绘画,但他从未直接批评过现代主义设计,现代主义建筑在许多方面确实根源于新古典主义传统中的理性主义。希特勒在1934年的纽伦堡党代会上,甚至批评了纳粹党内的保守主义:“这些突然出现的落后的旁观者们想象着将自己强加于国家社会主义革命之上,他们企图将陈腐的遗产带到明天,‘条顿艺术’只是来源于他们模糊世界中的浪漫主义概念。”5希特勒1934年9月5日发表了此番讲话,来源于Hildegard Brenner,“Art in the Political Power Struggleof 1933 and 1934”,Republic to Reich: The Making of the Nazi Revolution,Hajo Holborn,New York: Vintage Books,1972,p.422.转引自Jonathan Petropoulos,Arists under Hitler,p.52.事实上,包豪斯学校关闭的原因更多地来自于经济上的困境,以及犹太生源的问题,而非纳粹简单的对于现代主义设计的排斥。6见路德维希·密斯·凡·德·罗1933年4月12日与阿尔弗雷德·罗森堡的会谈记录,收藏于柏林包豪斯档案馆:Bauhaus-Archiv,Berlin,op.cit.,p.130.转引自Eva Forgacs,The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics,Oxford: Oxford University Press,1991,p.199.

1933年2月,希特勒上台后组织建设的第一个大型国家建筑项目为帝国银行大厦的修建。此项目被希特勒视为展现纳粹政党与短暂的魏玛共和国根本性不同的绝佳机会。帝国银行项目中,竞标并未向社会开放,而是邀请了三十位当时知名的德国设计师设计方案。格罗皮乌斯与密斯·凡·德·罗都参与了此次竞标,他们将这次的竞标看作未来在第三帝国中立足的根本,一旦中标,意味着官方对于现代主义设计在政治上的认可。因此,他们二人都精心设计了方案并制作了模型。由于经济大萧条的影响,格罗皮乌斯还在方案中尽全力控制了成本的支出,以便使自己的设计更加具有竞争力。7关于该方案详细内容收藏于包豪斯档案馆Bauhaus-Archiv,Berlin,Gropius Papers,GS 20,Mappe 95.参考Jonathan Petropoulos,Arists under Hitler: Collaboration and Survival in Nazi Germany,p.75.从建筑风格上来说,格罗皮乌斯显然为了适应纳粹的审美习惯而修正了自己的风格。最明显之处在于建筑的高度达到了八层,且共有四组,这是格罗皮乌斯当时设计过的最大规模的单体建筑。而建筑的外立面也采用了纳粹喜欢的大理石材料,以体现出对于永恒性的象征。但同样,该建筑也带有很强的现代主义的特点,格罗皮乌斯仍没有放弃对预制件及玻璃的大规模使用,出于功能主义的目的,玻璃的使用使得间隔了一定距离的四组建筑之间都可以达到良好的采光的效果。为了赢得这次竞标,沃尔特·格罗皮乌斯甚至希望能摆脱曾经留给大众“左倾”的印象,他开始强调自己在为富人生产汽车的阿德勒汽车制造厂[Adler Automobile Works]担任设计顾问的身份。1933年,密斯·凡·德·罗与格罗皮乌斯一同参与了帝国银行的竞标,并进入了六人的最后决赛。密斯自包豪斯时期起,就与他的同事们在设计理念上保持着距离。1920年代,格罗皮乌斯领导下的包豪斯关注于建造廉价的大规模的居民区,以解决工人们迫切的住宅需求。但密斯对于建筑的成本根本不屑一顾,而以大量使用奢华材料受到富裕阶层的欢迎。8例如其1929年设计的巴塞罗那世博会的德国馆。在帝国银行方案中,密斯希望使用新技术展现其一贯的审美追求,例如大量使用的玻璃与钢铁等现代主义惯用的材料,以清晰简单的几何线条勾勒出了十层的对称布局,形成了宏伟的气势(图1),从而试图以现代主义的形式满足纳粹党在意识形态方面的要求。此方案得到了纳粹中反传统的现代主义者们的拥护,认为其代表了社会的彻底复兴。菲利普·约翰逊[Philip Johnson]1933年夏天到达柏林看到此方案时认为:“一个优秀的现代的帝国银行……将向德国的知识分子和别的国家证明,新德国并未摧毁所有曾经辉煌过的现代艺术……德国不能否认她在这方面的进步”9Philip Hohnson,“Architecture in the Third Reich,” Hound and Horn 7:1,October-December,1933,p.139.

图1 1933年密斯·凡·德·罗为帝国银行设计的方案

虽然希特勒本人的干预,该项目最终选定了由海因里希·沃尔夫[Heinrich Wolff]设计的方案,但当时的媒体也没有隐瞒作为包豪斯前任校长的格罗皮乌斯与密斯·凡·德·罗进入决赛的新闻。密斯·凡·德·罗在此次项目中收获的5000 马克资助,也极大缓解了他因为包豪斯关闭而带来的财务危机。10Elaine Hochman,Architects of Fortune:Mies van der Rohe and the Third Reich,Weidenfeld and Nicolson,1989,p.152.

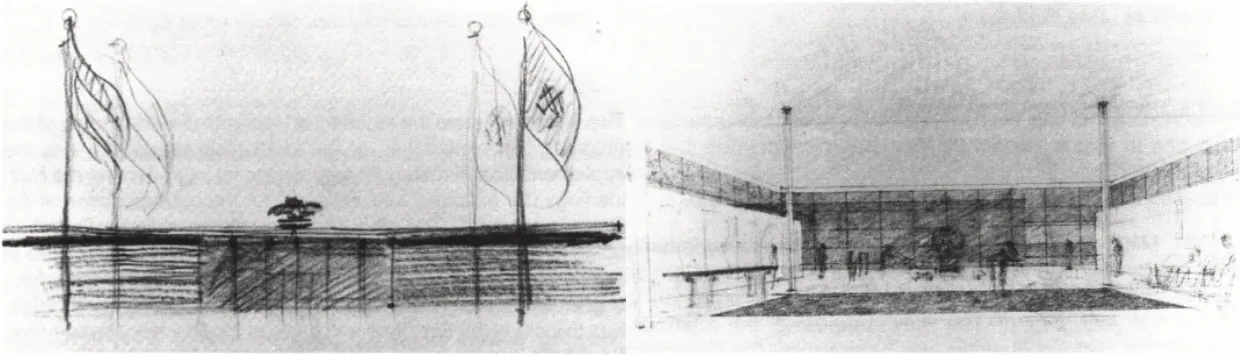

在此之后,格罗皮乌斯参加了“德意志劳工之家”[Häuser der deutschen Arbeit]设计方案的竞标,他同样为此作了极为细致的准备。格罗皮乌斯甚至模仿阿尔伯特·斯佩尔[Albert Speer],增加了纳粹的旗帜以赢得纳粹的好感(图2)。但最后希特勒选择了另一位带有现代主义风格的建筑师克莱芒·克洛泽[Clemens Klotz]负责该项目,此建筑直到二战结束前也未能完工。尽管两次为纳粹政府设计的方案最终都被否定,但格罗皮乌斯在这两个项目中的合作伙伴鲁道夫·希勒布莱希特[Rudolf Hillebrecht]却得到了纳粹的重用,他被纳粹任命为汉堡市的规划师,并一直在汉堡工作至1945年以后。尽管在现实的环境中不断经受挫折,格罗皮乌斯仍然认为现代主义设计运动应当在纳粹德国建筑领域承担领导者的地位。1934年,格罗皮乌斯在参与了纳粹多个竞标失利后于3月写信给他的好友,第三帝国视觉艺术委员会主席尤金·霍尼格[Eugen Honig]:“难道伟大的新建筑运动在德国兴起,最后却要在德国中断?难道德国民族可以承担得起将新建筑与它的精神领袖抛向海外,而自己没有人可以继承他们的责任吗?”11Elaine Hochman,Architects of Fortune:Mies van der Rohe and the Third Reich,Weidenfeld and Nicolson,1989,p.220.

图2 1934年格罗皮乌斯为“德意志劳工之家”设计的方案

1934年,纳粹德国的宣传部长戈培尔亲自委派密斯·凡·德·罗担任1935年布鲁塞尔世博会德国馆的设计师。展览内容包括了“农民与土地”[Peasant and Soil]“人民与国家”[People and Nation]等宣传第三帝国价值观的专题内容。宣传部要求“展览的建筑必须体现第三帝国的政治诉求”,展览使用的材料“必须体现出纳粹主义德意志的特点”。12来源于纳粹专员巴伦思[Baehrens]为1935年布鲁塞尔世博会起草的指导意见。转引 自Celina R.Welch,“Mies van der Rohe's Compromise with the Nazi”,p.105.1934年,密斯·凡·德·罗拒绝了为乌尔里希·兰格[Ulrich Lange]设计私人住宅的委托,而将精力全部投入到了布鲁塞尔世博会德国馆的设计之中。密斯在制作了模型和草图后于1934年7月3日递交戈培尔,并附上了信件对设计加以说明。他描述了他的整体设计思路:“展览大楼必须通过雄伟的形式表达国家社会主义的意愿;它必须成为国家社会主义战斗力与英雄意志的象征。”同时指出,最近几年,德国的博览会建筑的形式逐渐远离了博览会建筑的本质,不再以“有效直观的视觉形式,表现德国所取得的真正成就”。在最终方案之中,密斯依然以清晰而明确的视觉语言继续了现代主义建筑风格,并强调这种风格乃是“体现了德国的本质”。13以上内容见1934年7月3日密斯·凡·德·罗给宣传部的信件:Elaine Hochman,Architects of Fortun,p.81.(图3)

图3 密斯·凡·德·罗1935年为布鲁塞尔世博会设计的德国馆方案

1935年,希特勒本人作为评委审阅了密斯·凡·德·罗设计的德国馆模型,然而,出乎了密斯的预料,希特勒依旧不喜欢他的作品。14Elaine Hochman,Architects of Fortune:Mies van der Rohe and the Third Reich,Weidenfeld and Nicolson,1989,p.228.最终,希特勒下令德国退出这一届世博会。密斯·凡·德·罗在纳粹时期的工作一直试图证明,现代主义的设计语言完全有能力建筑出符合新古典主义优雅比例的宏伟建筑。虽然马塞尔·布劳耶与密斯·凡·德·罗等人在二战前夕离开了德国,但纳粹德国的杂志《现代家居》[Wohnung der Neuzeit]等仍为马塞尔·布劳耶,密斯·凡·德·罗的家具设计作专题介绍,15[德]保罗·贝茨撰,〈包豪斯与纳粹——现代主义历史上的一章〉,让尼娜·菲德勒等编,査明建等译,《包豪斯》,浙江人民美术出版社,2013年,第37 页。他们所设计的家具依然没有受到纳粹政府的排斥。

二 包豪斯师生在工业领域内的设计实践

包豪斯学校曾设立了金属、木工、陶瓷等作坊,引导学生对日用器具进行设计。他们将自艺术与手工艺运动以来的功能主义与理性主义倾向发扬光大,开启了以简洁实用为特点的现代工业设计。相对而言,这一领域内的设计师几乎很少受到政权更替的影响。大部分设计师在战前仍可以保证自己稳定的设计工作,如克里斯蒂安·戴尔[Christian Dell]、沃尔夫冈·图佩尔、以及威廉·华根菲尔德等。他们的作品成为了1937年巴黎世博会、1937年与1940年米兰三年展中德国馆的主角。16同注15,第37 页。

1.凯撒兄弟台灯厂

1923年,格罗皮乌斯在“技术与艺术的统一”这一新的理念指导下,邀请了拉兹洛·莫霍利-纳吉[Laszlo Moholy Nagy]来到包豪斯,担任金属工坊的形式大师,由克里斯蒂安·戴尔担任技术大师。莫霍利-纳吉的十分强调技术的重要性,他曾指出:“我们时代的现实是技术:机器的发明、建设和维护。使用机器符合我们的时代精神。”17思比尔·莫霍利-纳吉:《拉兹洛·莫霍利-纳吉,彻底的试验》,美因茨-柏林,1972年,第30 页,转引自让尼娜·菲德勒等编,査明建等译,《包豪斯》,浙江人民美术出版社,2013年,第295 页。因此,在他的带领下,包豪斯金属工坊开始由首饰珠宝转向日用器具的设计。而灯具作为当时电气化先进生活方式的代表,成为金属工坊中最重要的设计工作绝非偶然。自包豪斯搬入德绍后,金属工坊开始与德国重要的灯具生产厂商康德姆公司[Kandem]合作,由克里斯蒂安·戴尔及玛丽安·布兰德[Marianne Brandt]设计出了多款经典的台灯与吊灯,以全新的照明方式将传统的蜡烛与煤油灯所淘汰,取得了良好的销路。

1926年后,戴尔来到了法兰克福艺术学校[Frankfurt art school]担任老师,开始与灯具厂凯撒兄弟公司[Gebr.Kaiser &Co]合作。1933年后,戴尔则开始专门为凯撒兄弟台灯厂设计台灯,并以他的名字“idell”命名了公司的系列台灯产品。尽管格罗皮乌斯之后曾邀请他前往美国工作,但戴尔仍决定留在纳粹德国。1934年,“idell”的标志在第三帝国取得了专利,旗下的产品包括了弧线形灯臂、弯折形灯臂、软管灯臂、可折叠灯臂台灯以及双头台灯(图4)。这些产品几乎完全延续了包豪斯金属工坊中台灯的样式,在设计中无一例外地将良好的功能性放在了首要的位置,例如弧形的反光灯罩使得灯光不会过于耀眼,双头灯的设计十分适合图书馆等场所多人共同使用。此外,这些台灯全部采用可替换的标准化部件制成,便宜的价格为凯撒兄弟灯具厂带来了可观的经济效益。1934年7月,凯撒兄弟灯具厂以450 人的规模成为了当时德国照明业最大的公司。

2.劳奇兹联合玻璃厂

自现代主义设计运动兴起以来,设计师们一直在尝试寻找更为经济的材料以适合普通民众的需求。相比于瓷器,玻璃以低廉的价格得到了更多设计师们的亲睐。1920年代,耶拿玻璃厂在包豪斯的帮助下创建了玻璃生产线。1925年包豪斯搬迁至德绍后,包豪斯的学生威廉·华根菲尔德留在了魏玛,开始专注于玻璃制品的设计。

1935年,劳奇兹联合玻璃厂邀请原包豪斯的学生恩斯特·诺伊费特为工厂设计了全新的厂房,并聘请华根菲尔德担任设计总监,形成了德国最大的玻璃生产地。华根菲尔德在这一时期内设计了大量玻璃制品,其中最为知名的为1938年设计的“立方体容器”[Kubus-Geschirr],该套容器继承了包豪斯时期的理性主义设计思路,采用方块的造型以方便收纳(图5)。同时,这套器皿还采用了当时先进的压制玻璃技术,不仅具有耐高温耐腐蚀的特性,造价也极为低廉。1941年,华根菲尔德在该器具的广告中说到:“从橱柜或冰箱中拿出,立刻就能上桌。” 利用玻璃纯净透明的特性,华根菲尔德为劳奇兹联合玻璃厂设计了大量极简主义的玻璃容器。由于在玻璃设计方面的专长,华根菲尔德同时也为别的公司设计产品,如1938年为百利金[Pelikan]公司设计了十分具有功能主义特点的墨水瓶。1936年,华根菲尔德投入到了纳粹为了发动战争而开始的“四年计划”的工作之中。18John Heskett,“Art and Design in Nazi Germany”,History Workshop,No.6,Autumn,1978,p.146.1937年,华根菲尔德还积极参与了由纳粹组织的巴黎世博会。

图4 1934年克里斯蒂安·戴尔设计的“6580 号”双头台灯

图5 1938年华根菲尔德设计的“立方体容器”

包括德国通用电器公司、卢臣泰瓷器公司[Rosenthal]、欧瓷宝瓷器公司[Arzberg-Porzellan]、福腾堡餐具公司[WMF]在内的许多知名企业也在纳粹时期同包豪斯师生建立了合作关系。在包豪斯师生的带动下,这一时期工业设计领域内生产现代主义样式产品的企业更是不胜枚举。对于纳粹政府来说,他们一方面希望将这些现代主义的日常用具打造成“德国优秀生活”与“德意志优秀文化”的代表进行对外宣传,另一方面,这些产品拥有着广大的海外市场,它们为纳粹政府换得了巨大的财政收入。

三 结论

本文以包豪斯师生为例,对包括沃尔特·格罗皮乌斯与路德维希·密斯·凡·德·罗为代表的建筑设计、以威廉·华根菲尔德、克里斯蒂安·戴尔等为代表的工业设计在纳粹时期的工作进行了描述。事实上,1933年以后,现代主义设计师并没有受到纳粹政府实质性的政治迫害,即便在1937年“颓废艺术”展后,这些现代主义设计师仍没有成为纳粹的真正敌人。当然,本文目的并非要为纳粹的独裁统治而开脱,纳粹政府所表现出的极权主义的特征这里也无需赘述。以包豪斯成员1933年后的工作为例,只是证明了纳粹主义尽管拒绝了启蒙运动以来的自由与民主等现代观念,但却热情拥抱了机器与工业化等现代技术手段。他们以此产生了一种“为人民而生产”的虚妄,并期冀以机械化的手段连接到“美好的过去”。而反观那些现代主义设计师,他们虽然大多并不关心纳粹“民族复兴”的事业,但对待大生产的态度与纳粹主义并相不矛盾。因此,他们几乎也没有表现出积极反抗极权的姿态,当极权来临之后甚至还表现出了与极权合作的意愿。因此,笔者以此试图证明这样的观点,即现代主义设计在纳粹德国时期官方的许可之下,依然在朝着魏玛时期所探索的方向继续前进。

此外,笔者也希望以此反思现代主义设计师在纳粹运动兴起后所应当承担的责任。他们的选择也是这个时代知识分子在第三帝国经历的缩影,他们将纳粹视作需要仔细审视的对手,但同样也寻求与新政权和解的机会,他们并非全心全意地认同纳粹的意识形态,但也希望自己的事业能在新政权中以延续。最终,他们在无意中为纳粹政府的极权统治提供了支持。本文的目的不在于站在道德的制高点以诋毁这些现代主义设计师,而是试图去还原他们在极权政治之下所作出的选择,以促使我们对知识分子与极权主义政治之间的关系产生进一步思考。毕竟,知识分子无法选择自己所置身的体制,但却可以决定在这种体制中所扮演的角色。