沉积碳酸锰矿床研究进展及有待深入探讨的若干问题*

2020-05-23董志国张连昌王长乐张帮禄彭自栋朱明田谢月桥

董志国 ,张连昌**,王长乐,张帮禄,彭自栋 ,朱明田,冯 京,谢月桥

(1中国科学院地质与地球物理研究所中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京 100029;2中国科学院地球科学研究院,北京 100029;3中国科学院大学,北京 100049;4新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局,新疆乌鲁木齐 830000;5新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队,新疆喀什 844000)

沉积碳酸锰矿床通常赋存于富有机质的泥-页岩、泥质灰岩等黑色岩系中,矿石主要由菱锰矿(MnCO3)、钙菱锰矿(Ca<0.5Mn>0.5CO3)、锰白云石(CaMnCO3)、锰方解石(Mn<0.5Ca>0.5CO3)等锰碳酸盐矿物组成(Force et al.,1988;Fan et al.,1992)。无论从中国还是从全球的锰矿分布来看(图1,表1),具有重大工业价值的锰矿主要为沉积碳酸锰矿床(阴江宁等,2014;Maynard,2014),并且许多氧化锰矿床实际上也是碳酸锰矿层后期氧化的产物(Varentsov,1996)。沉积碳酸锰成矿与锰的表生氧化还原循环密切相关,成矿过程主要受控于古大气组分、古海洋状态、初级生产力以及构造体制等多个地球圈层的耦合作用(Roy,2006),同时,锰的表生循环还会影响多种生命元素(C、N、S、P等)和微量金属元素(U、V、Mo、Tl等)的地球化学行为(Cappellen et al.,1996;Heller et al.,2018),因此,沉积碳酸锰矿床或富集碳酸锰的沉积岩在探讨圈层演化、古环境以及海洋元素循环等方面扮演着重要角色(Roy,2006;Maynard,2010;Johnson et al.,2016)。

由于沉积碳酸锰矿床具有重要的经济价值和科学意义,其成矿机制和沉积环境在20世纪后半叶就已经引起国内外学者的广泛关注(Krauskopf,1957;刘巽锋等,1983;朱而勤等,1985;Force et al.,1988;Liu,1990;Fan et al.,1992;Okita,1992;Huckriede et al.,1996),至今仍是沉积矿产和古环境领域的热点问题之一(Polgári et al.,2012a;张飞飞等,2013a;2013b;周琦,2013;朱祥坤等,2013;Planavsky et al.,2014;Johnson et al.,2016;Dellwig et al.,2018;Herndon et al.,2018;Yu et al.,2019;Cabral et al.,2019;Zhang et al.,2020)。本文从锰的基本地球化学性质出发,根据现代富碳酸锰沉积物的形成条件来讨论其成矿机制,并总结近年来的主要研究进展及有待深入探讨的一些问题,希望能对该类矿床的找矿预测和理论研究提供有益信息。

1 沉积碳酸锰成矿的两种认识

1.1 从缺氧海水中直接沉淀成矿

锰是一种重要的氧化还原敏感元素,表生环境下锰的存在形式主要受控于体系的Eh-pH条件(图2),在自然界的氧化水体中锰主要以氧化物形式发生沉淀,在还原水体中一般会以Mn2+形式溶解迁移(Krauskopf,1957;Hem,1972)。在现代海洋的正常氧化水体中Mn2+浓度很低,而缺氧水体可以使Mn2+相对富集,比如开放海洋的最小含氧带(图3a)或闭塞分层盆地的下部缺氧带(图3b),尤其是在氧化还原界面附近,频繁的锰的氧化还原循环可造成更加显著的Mn2+富集。遵循将今论古的原则,Frakes等(1984)提出碳酸锰矿层是贫氧-缺氧条件下的相对深水相沉积,Force等(1988)在总结研究显生宙锰矿时进一步指出,与广海连接受限的闭塞盆地可以存储大量的Mn2+,氧化还原界面之上可形成锰氧化物相,其下部还原带可直接沉淀形成锰碳酸盐相,在深部可出现锰硫化物相或黑色页岩相(图4)。一些学者在研究古元古代和中-新元古代锰矿时也提出了类似的观点,并强调弱还原碱性海水有利于成矿(Schissel,1992;Fan et al.,1992)。

利用上述直接沉淀模型来解释沉积碳酸锰成矿面临3个困难。首先,如前所述,沉积碳酸锰矿床一般并不存在明显的原生相分带(Maynard,2010);第二,如果碳酸锰直接沉淀自海水,那么其碳同位素值应该与海水(±0‰)相近,但碳酸锰矿石的碳同位素值明显偏低(平均为-12‰;表1);而最为核心的问题是,大量实验模拟和实际观测表明,尽管现代缺氧海水中Mn2+浓度相对较高,但其绝对浓度很难达到碳酸锰矿物的饱和度,并且海水中大量存在的Ca2+、Mg2+会和Mn2+竞争成核位置(Franklin et al.,1983;Böttcher,1998;Mucci,2004;王霄等,2018),因此在现代海水中碳酸锰很难直接沉淀富集,目前仅发现墨西哥湾Orca盆地(Cappellen et al.,1998)和美国Fayetteville Green湖(Herndon et al.,2018)可以直接沉淀锰的碳酸盐矿物。另一方面,在太古宙Mn2+浓度很高的缺氧海水中形成的碳酸盐岩,其锰含量也仅为1.3%(Komiya et al.,2008)。由此看来,在古海水中通过直接沉淀形成碳酸锰矿床是比较困难的。

图1 全球主要沉积碳酸锰矿床或富碳酸锰沉积物的时空分布(详细信息和参考文献见表1)Fig.1 Spatial and temporal distribution of global major sedimentary manganese carbonate deposits or manganese carbonate-rich sediments(see Table 1 for details and references)

1.2 从成岩孔隙水中转化成矿

孔隙水对成岩过程中各种元素的活化、迁移与再分配具有重要影响(Aller,2014)。在不同的早期成岩条件下,沉积物孔隙水中的Mn2+分布特征完全不同。如果底层水缺氧,孔隙水中的Mn2+会逐步扩散到上覆缺氧海水并最终达到平衡,Mn2+无法进一步富集(Balzer,1982;Ostrander et al.,2019)。如果底层水处于氧化状态,表层锰氧化物被埋藏至次表层的过程中逐渐被还原为Mn2+进入孔隙水,这些Mn2+由于浓度梯度向上迁移时会再次被氧化,继续被埋藏并达到进一步富集(图5a)。在这种情况下,沉积物孔隙水的Mn2+浓度与海水相比可提高至少2个数量级,比如东赤道太平洋为100 μM(Klinkhammer,1980),巴拿马盆地为 160 μM(Pedersen et al.,1982),苏 格 兰 法 恩 湾为 180 μM(Calvert et al.,1970),波罗的海为 400 μM(Dellwig et al.,2018)。另一方面,与海水相比,沉积物内成核物质充足、类型多样,比如东赤道太平洋的放射虫软泥、巴拿马盆地的火山碎屑、法恩湾的陆源粉砂、波罗的海的自生无定形硅都可以促进碳酸锰的成核作用。在上述盆地中都发育有富集碳酸锰的沉积物,相关研究表明它们的孔隙水已达到碳酸锰矿物的饱和度,因此属于早期成岩阶段孔隙水中的产物(图5b)。

表1 全球主要沉积碳酸锰矿床或富碳酸锰沉积物的基本特征Table1 Basic characteristics of major sedimentary manganese carbonate deposits or manganese carbonate-rich sediments in the world

图2 自然条件下H2O-Fe-Mn-CO2-S体系综合相图Fig.2 Comprehensive phase diagram for H2O-Fe-Mn-CO2-S system in natural water

许多学者通过对现代实例的观察和古代锰矿的研究,认为孔隙水这种微环境非常利于碳酸锰矿物的沉淀,并相继提出碳酸锰早期成岩转化的成矿机制,该机制包括3个关键过程:①Mn2+在缺氧海水中迁移、预富集形成储库;②Mn2+在氧化海水中大量沉淀形成锰氧化物富集层;③锰氧化物在埋藏过程中与有机质通过成岩反应转化为碳酸锰矿层(Okita et al.,1992;Calvert et al.,1996;Huckriede et al.,1996)。目前主流观点认为,任何时代的沉积碳酸锰矿床可能都是通过这种机制形成的(Roy,2006;Maynard,2010;Johnson et al.,2016;Beukes et al.,2016)。总结来看,有三项关键证据可以支持这种成矿机制:

(1)直接的岩相学证据。Okita等(1988)发现在墨西哥Molango锰矿石中存在底栖生物化石,Johnson等(2016)在显微尺度观察到了Kalahari碳酸锰矿石中的锰氧化物交代残余,Zhang等(2020)在研究西昆仑奥尔托喀讷什锰矿时也发现了类似的锰氧化物残留。以上现象都表明锰矿初始沉积时底层水中含有充足的氧气,即碳酸锰成矿经历了Mn2+被氧化沉淀的阶段。

图3 现代海水中Mn2+浓度垂向分布图Fig.3 Vertical distribution of Mn2+concentrations in the modern sea water

图4 碳酸锰的直接沉淀成矿模型示意图(改自Force et al.,1988)Fig.4 Direct precipitation metallogenic model for manganese carbonate deposits(modified after Force et al.,1988)

(2)碳酸锰矿石的碳同位素证据。有机碳(δ13C=-28‰)和海水中的碳(δ13C=±0‰)进行等量混合所形成的碳酸锰,其δ13C理论上应该在-14‰左右。全球主要沉积碳酸锰矿床的矿石碳同位素值集中在-25‰至-5‰之间(表1),平均为-12‰(Maynard,2010),这和理论计算值非常一致。在许多矿床中,碳酸锰的富集程度与13C亏损程度还具有明显的正相关关系(Okita et al.,1988;Polgári et al.,1991;Kuleshov et al.,2002)。以上结果说明碳酸锰的形成过程需要消耗大量的有机质,因此是早期成岩阶段的产物,该过程可用如下反应式表示(Okita et al.,1992):

(3)碳酸锰矿石的稀土元素证据。在氧化海水中Ce4+会被强烈吸附在锰氧化物表面,由此造成锰沉积物具有Ce的正异常(Bau et al.,2014),许多沉积碳酸锰矿床具有明显的Ce正异常(图6a),有些矿床的稀土元素配分模式与现代水成铁锰结壳非常相似(图6c),比如印度的Adilabad锰矿(Gutzmer et al.,1998)、中国华南新元古代锰矿(朱祥坤等,2013;Xiao et al.,2017)以及西昆仑奥尔托喀讷什锰矿(高永宝等,2018;Zhang et al.,2020),这些都表明碳酸锰矿层的初始沉淀为锰氧化物。

如前所述,通过成岩转化形成碳酸锰矿床需要缺氧水体和氧化水体的转换或交换,在分层盆地的氧化还原跃层(redoxcline)与盆地边缘的接触带,通过海侵-海退、洋流上涌、风暴浪混合等方式容易满足这种条件(Force et al.,1991)。因此,一般认为氧化还原分层的海水是沉积碳酸锰成矿的一个必要条件。总结来看,在目前出现的成矿模型中,有3种机制可导致含锰盆地的水体分层:

图5 不同氧化还原对的电极电势以及成岩孔隙水中相应各组分浓度随深度变化示意图(a)和早期成岩作用形成碳酸锰矿物示意图(b)(改自Froelich et al.,1979;Lam et al.,2011;Aller,2014)Fig.5 Electrode potentials of various redox couples and their concentration changes with depth in diagenetic pore water(a)and schematic depiction of manganese carbonates precipitation through early diagenesis(b)(modified after Froelich et al.,1979;Lam et al.,2011;Aller,2014)

(1)前寒武纪极端地质事件。在古元古代早期,长期缺氧的海水中已经积聚了大量Mn2+,大氧化事件(Great Oxidation Event,GOE)期间在大陆边缘形成了氧化还原分层的海水,包括Kalahari在内的很多古元古代沉积碳酸锰矿床被认为和GOE相关(Beukes,2016)。新元古代雪球事件(Snowball Earth)期间的冰层覆盖导致海水整体缺氧,热液活动积累了大量Mn2+,在间冰期低密度冰融水与高密度冰封水无法充分交换,可以形成氧化还原分层的海水(Meyer et al.,2008),中国华南新元古代大塘坡式锰矿可能主要受控于这种机制(图7a;Yu et al.,2016)。

(2)闭塞盆地(图7b)。这种盆地被水下隆起隔绝在开放海洋之外,由于密度差异导致水体垂向循环受限,深水中一般会含有H2S(即硫化环境),比如现代黑海与波罗的海。该模型首先被用来解释墨西哥侏罗纪的Molango锰矿(Okita et al.,1988),随后被广泛应用到不同时代的锰矿中(Hass,2012;Ma et al.,2019)。Liu(1990)探讨了盆地闭塞程度与矿床规模之间的关系,认为盆地越闭塞,越有利于Mn2+的富集,形成的矿体也越厚。

(3)最小含氧带扩张(图7c)。洋流上涌、海侵事件、火山活动等带来的丰富营养盐使初级生产力升高,大量沉降的有机质对氧气的消耗远超过氧气的补给速率,由此导致最小含氧带扩张并加强了水体的氧化还原分层,比如现代的巴拿马盆地、安哥拉盆地(Demaison et al.,1980)。该模型主要被用来解释早侏罗世托阿尔期(Jenkyns et al.,1991;Vetö et al.,1997)和晚白垩世赛诺曼期-土伦期(Pratt et al.,1991;Dickens et al.,1993)形成的碳酸锰矿床或富碳酸锰的沉积岩,Hein等(1999)认为中国早寒武世天台山磷锰矿床的形成也和这种机制有关。

图6 代表性沉积碳酸锰矿床与现代铁锰结核结壳的稀土元素配分模式a、b数据来源参考表1,c数据来自Bau et al.,1996;2014;标准化数据为后太古宙澳大利亚页岩(PAAS;McLennan,1989)Fig.6 REE patterns of representative sedimentary manganese carbonate deposits and modern ferro-manganese nodules and crusts Data for a and b refer to table 1,data for c is from Bau et al.,1996;2014;normalized data is post-Archean Australian shale(PAAS;McLennan,1989)

2 近年主要研究进展

2.1 成矿机理方面

2.1.1 微生物在成矿中的关键作用

实验模拟表明,微生物在氧化条件下的酶催化作用可以有效提升锰的氧化速率(Morgan,2005),缺氧条件下的厌氧呼吸作用可以加快锰的还原速率(Bandstra et al.,2011),现代海洋观测也已经证实微生物活动在锰的表生氧化还原循环中扮演着重要角色(Tebo et al.,1984;Dick et al.,2009;Sulu-Gambari et al.,2016)。尽管不同时代的碳酸锰矿石中常见微球状、卵状、丝状等疑似微生物结构(Tang et al.,1999;Fan et al.,1999c;Nyame et al.,2002;Mukhopadhyay et al.,2005),但这些形态学方面的证据在很多情况下存在争议,因此无法明确微生物参与成矿的具体机制,也难以评估碳酸锰成矿过程中微生物作用的相对重要性(Roy,2006)。

图7 根据海水分层原因划分出的沉积碳酸锰成矿模型(改自Algeo et al.,2012;Maynard,2014;Yu et al.,2016)Fig.7 Sedimentary manganese carbonate metallogenic model based on the reason that causes seawater stratification(modified after Algeo et al.,2012;Maynard,2014;Yu et al.,2016)

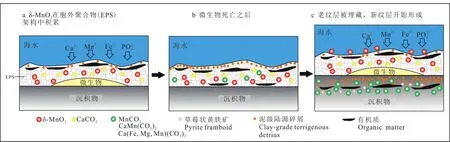

王霄等(2018)和Li等(2019)通过实验模拟对微生物促进碳酸锰矿物沉淀的作用机理进行了探索,发现微生物在氧化条件下的缺氧微环境或氧化-缺氧界面附近可明显富集Mn2+浓度、提高碳酸盐碱度,另外细胞外膜提供了大量成核位置,因此可同时满足碳酸锰沉淀的热力学和动力学条件,该研究强调在锰氧化物还原和锰碳酸盐形成过程中好氧呼吸的重要性,有助于解释含氧环境中锰碳酸盐的沉积现象。近年来不同学者分别对匈牙利侏罗纪Úrkút锰矿(Polgári et al.,2012a;2012b;2016)和中国华南新元古代大塘坡式锰矿(Yu et al.,2019)进行了精细的矿石组构观察和微区原位分析,识别出多种典型的微生物结构和化石,强调微生物在碳酸锰成矿中具有不可替代的作用,并建立了微生物2阶段成矿模型(图8):首先在氧化条件下,自养微生物活动产生的多铜氧化酶促进了锰氧化物的沉淀;然后在埋藏过程中,锰氧化物通过异养微生物的还原作用转化为碳酸锰矿物。Polgári等(2012a)通过计算Úrkút锰矿石中由于菌群更替所形成的韵律层数量认为,该矿床可能仅在数百年之内就已形成,其实质上是一种微生物岩。Yu等(2019)认为Úrkút锰矿和大塘坡式锰矿虽然形成时代相差甚远,但微生物作用机理完全相同,说明这种微生物2个阶段沉积碳酸锰成矿机制在地质历史中可能普遍存在。

2.1.2 底层水氧化持续时间对成矿规模的影响

近现代锰结核结壳形成并富集于长期氧化的海底(Nishi et al.,2017;Heller et al.,2018),虽然早期学者已经意识到黑色页岩中碳酸锰的富集意味着沉积时底层水处于氧化状态(Calvert et al.,1993),但并未进一步约束底层水氧化时间的长短与碳酸锰富集程度之间的关系。Cappellen等(1996)通过定量方程模拟发现,如果底层水只是短暂氧化,那么只会有少量碳酸锰能够被永久埋藏。也就是说,早期成岩阶段的底层水需要处于长期稳定的氧化状态,碳酸锰才有可能在特定层位大量富集(Huckriede et al.,1996),这在目前出现的成矿模型中还未引起足够的重视。

近年来不同学者对波罗的海的实时观测验证了底层水氧化持续时间对碳酸锰成矿的重要性。间歇性的北海高密度水入侵可造成波罗的海底层水的完全氧化,观测表明持续数年的底层水氧化是碳酸锰在沉积物内大量富集的先决条件,短暂氧化、长期硫化的底层水只能形成碳酸锰纹层,甚至会完全缺乏碳酸锰的保存(Dellwig et al.,2018;Häusler et al.,2018)。另外还有学者注意到,在东赤道太平洋的表层沉积物中生物扰动非常强烈,由此形成的大量潜穴增加了氧气的渗透深度,这同样有利于早期成岩阶段碳酸锰矿物的形成与保存(Meister et al.,2009)。

图8 沉积碳酸锰的微生物两阶段成矿模型(改自Yu et al.,2019)Fig.8 Microbial two-step metallogenic model for sedimentary manganese carbonates(modified after Yu et al.,2019)

2.2 反演古环境方面

2.2.1 对地质历史早期氧气水平的指示

由于锰的氧化还原电势很高(图5a)且光氧化效率不足(Anbar et al.,1992),目前认为在自然界只有分子氧才能将Mn2+大量氧化,因此富锰沉积岩可以示踪同期表生系统的氧气水平(Johnson et al.,2016)。虽然沉积碳酸锰矿床对GOE的响应不如铁建造敏感(Maynard,2010),但是由于沉积体系中锰的富集只与O2相关,所以在探讨GOE之前的大气-海洋系统氧化还原状态时具有重要作用。

利用含锰岩系探索地球早期氧化历史主要是基于非传统稳定同位素的研究,因为锰氧化物的沉淀在大量吸附Mo、Tl等微量金属元素的同时还会造成其同位素体系的强烈分馏(Wasylenki et al,2011;Nielsen et al.,2013)。Planavsky等(2014)利用>2.95 Ga富碳酸锰沉积岩的Mo同位素论证了产氧光合作用在GOE前5亿年就已经出现在浅海地区。近期对西澳2.5 Ga黑色页岩的Mo、Tl同位素的研究结果表明,GOE前夕的浅海水体已经完全氧化,因为只有这样才能够大量埋藏锰氧化物(Ostrander et al.,2019)。Cabral等(2019)对 巴 西 古元古 代(2.0~1.8 Ga)Morro da Mina锰矿的矿石和围岩进行了系统的Mo同位素研究,发现两者的Mo同位素值具有很好的互补关系,并在此基础上论证了当时的海水已经处于稳定的氧化还原分层状态。

2.2.2 对新元古代成冰纪古环境的指示

新元古代成冰纪的海洋状态、元素循环、生命演化与雪球事件之间的耦合关系一直吸引着众多学者去探索(储雪蕾等,2001;Feng et al.,2010;Li et al.,2012),中国大塘坡式锰矿作为新元古代间冰期特有的沉积产物,记录了这一特殊地质时段丰富的古环境信息,是研究新元古代成冰纪地球表层系统演化的重要地质载体(付勇等,2014)。

张飞飞等(2013a)对湖北古城锰矿石中黄铁矿铁同位素的研究表明,Sturtian冰期结束之后的大塘坡早期海洋深部已经开始氧化,但是并没有被完全氧化。裴浩翔等(2017)利用道坨锰矿区黑色页岩的Re-Os同位素等时线进一步限定了Sturtian冰期的结束时间,且Os同位素初始比值指示间冰期大气-海洋表层系统的氧含量在快速升高。Yu等(2017)首次报道了华南地区Sturtian冰后期盖帽白云岩沉积,在对全球Sturtian冰后期盖帽白云岩沉积特征及稳定同位素特征进行综述的基础上,提出华南地区该套白云岩与大塘坡式锰矿为同时异相沉积,白云岩沉积在地垒浅水区域,而锰矿沉积于地堑深水区域,两者共同受控于冰后期南华盆地水体地球化学分层。Xu等(2019)通过研究大塘坡组锰矿石和顶底板黑色页岩的Cr同位素重建了海洋-大气系统的氧化状态,结果表明间冰期海洋整体依旧处于缺氧状态,但存在脉动式的表层氧化水体入侵并导致锰的沉积成矿。

3 有待深入探讨的若干问题

3.1 直接沉淀成矿的可能性与有效性

如前所述,现代环境中存在少量碳酸锰直接从海水沉淀的实例,但这种机制在成矿中的相对重要性还不明确(Kuleshov,2017)。周琦(2013)认为,中国大塘坡式锰矿属于冷泉碳酸盐沉积,但富锰甲烷气液的渗漏能否满足碳酸锰直接沉淀的化学热力学和动力学条件值得深入研究。Herdon等(2018)发现在Fayetteville Green湖中Mn2+可通过类质同象置换方解石颗粒的方式形成碳酸锰增生环边,并认为在地史早期还原海水中Mn2+浓度很高,如果方解石滞留时间足够长,通过类质同象取代有可能形成碳酸锰矿床。上已述及,太古宙碳酸盐岩中的锰含量仅为1.3%(Komiya et al.,2008),与显生宙(平均30×10-6,Holland,1984)相比虽然高很多,但是依靠上述方式直接沉淀成矿的难度依旧很大(Johnson et al.,2016)。

那么,在地质历史中是否存在直接沉淀成因的碳酸锰矿床?这种矿床的成矿规模如何?其反映了当时怎样独特的古环境条件?这些问题在今后研究中值得继续探讨。

3.2 锰质来源与铁锰分离机制的识别

充足的物质来源是锰富集成矿的前提。多数学者认为锰质来源于拉张背景下的海底热液(Chisonga,2012;Polgári et al.,2016;Yu et al.,2016),同时化学风化作用(Nicholson,1992)、冰川消融作用(Xu et al.,2019)和生物富集作用(翟裕生等,2011)的贡献也不可忽略。Eu的正异常可以指示热液组分的加入(Bau et al.,2014),但在沉积碳酸锰矿床中普遍缺乏Eu的正异常(图6),Maynard(2010)认为这是由于沉积碳酸锰矿床大都是海底热液系统的远端沉积,富锰热液在长距离迁移过程中已经和海水充分混合,因此,利用稀土元素难以判别具体的物质来源。由于富锰热液的长期迁移导致锰质积累明显滞后于沉淀成矿,利用Sr同位素直接判定物质来源也存在一定困难(余文超等,2016)。

铁锰分离是锰沉积成矿的必经过程,不同沉积碳酸锰矿床的铁锰分离程度(Mn/Fe值)差异较大(表1)。表生环境中存在两种有效的铁锰分离机制(图2;Krauskopf,1957):①溶解度差异,硫化条件下铁易形成硫化物沉淀,而锰硫化物的稳定域很小,趋向于以离子形式迁移;②被氧化的难易程度,相对氧化条件下Fe2+更易沉淀,而Mn2+会继续溶解迁移。早前寒武纪的碳酸锰矿床一般和BIF共生,铁同位素研究表明前期铁的大量沉淀促进了铁锰分离和锰矿层的形成(Tsikos et al.,2010),但是新元古代和显生宙的沉积碳酸锰矿床大都单独产出,对于其中某一矿床而言,其铁锰分离由哪种机制主导?铁质又去了哪里?目前还缺少有效手段来回答这些问题。

3.3 主要控矿因素的识别及其时空演化规律

目前对碳酸锰矿床的主要控矿因素还存在不同的认识。有学者强调闭塞硫化盆地对锰矿的形成起主导作用(Liu et al.,1990),因为它有利于锰质富集和铁锰分离。有学者认为初级生产力对于碳酸锰成矿更为重要(Calvert et al.,1996),因为它可以造成大量有机质的埋藏,有利于锰氧化物的成岩转化。以中国奥陶纪的桃江锰矿为例,饶雪峰等(1990)认为其与最小含氧带扩张有关,而Liu等(1990)认为该矿形成于闭塞硫化环境。Maynard(2010)提出可以用Ba-P2O5图解来判别“闭塞盆地”和“最小含氧带扩张”2种成矿模式,但目前该判别图的有效性还有待进一步检验。另一方面值得注意的是,目前流行的分层海盆边缘成矿模型的底层水氧化还原状态波动强烈,氧化持续时间相对短暂(Tyson et al.,1991;Aller,2014),这种情况实际上并不利于巨量成矿。近年来岩相古地理研究和找矿实践表明中国大塘坡期锰矿形成于断陷盆地中心(周琦等,2016;杨胜堂等,2016),Yu等(2016)认为间冰期存在幕式的底层水氧化事件,并把它称作“间歇性通风”(Episodic Ventilation)模型,Xu等(2019)基于Cr同位素的研究提出了与之相似的成矿过程;Robertson等(2019)研究认为塞浦路斯中新世的锰矿层也是深水缺氧盆地周期性“通风”的产物。不过,这种盆地中心幕式氧化成矿模型的成矿效率与成矿规模同样有待进一步探讨。因此在今后的研究中,对某个具体矿床而言,有必要明确碳酸锰矿层在盆地中的沉积位置(边缘相还是中心相)以及缺氧海水与氧化海水的时空配置关系及转换过程。

铁建造集中出现在前寒武纪且主要与全球事件有关,因此可较好地反映古大气和古海洋的演化(Bekker et al.,2010;张连昌等,2012;王长乐等,2012)。而沉积碳酸锰矿床存在古元古代、新元古代和显生宙(尤其是渐新世)3个产出峰期(Maynard,2010),在地质历史不同阶段主要控矿因素可能不尽相同。比如,在前寒武纪整体缺氧的背景下氧化事件对碳酸锰成矿具有控制作用,在显生宙整体氧化的背景下缺氧事件对碳酸锰成矿可能非常关键。地球的锰循环已经从单一的全球模式逐渐演变为由区域条件控制的复杂模式(Maynard,2010),因此在今后研究中应注重厘清控制沉积碳酸锰成矿的全球、区域和局部因素(Haas,2012),识别出主要控矿因素并总结其时空演化规律,这可为反演不同时代(尤其是显生宙)古环境的尺度选择提供制约。

3.4 矿石矿物组合及矿床地球化学对成岩精细过程的制约

根据各氧化还原对电极电势的高低(图5a)可知,沉积物内的氧化还原状态受控于氧化剂和还原剂的供给关系,由于能量梯度的存在,微生物呼吸作用消耗有机质将优先使用可以提供更高能量的氧化剂,由此推测不同的还原产物会在不同深度的孔隙水中分带富集(Lovley et al.,1988;Myers et al.,1988),但实际上这些化学分带是相互重叠、动态维持的(Burdige,1993;李超等,2015),于是会导致成岩自生矿物组合复杂化。除了碳酸锰矿物,矿石中还可以出现少量铁氧化物(Okita,1992)、黄铁矿(张飞飞等,2013c)、绿鳞石(Polgári et al.,2013)或自然界比较罕见的硫锰矿(张帮禄等,2018;Zhang et al.,2020),这些自生次要矿物对盆地性质、成岩环境的指示意义值得深入研究。另外,成岩过程中产生的有机配体(Kraemer et al.,2017)、黏土矿物(Nakada et al.,2014)、磷灰石(Yu et al.,2019)、独居石(董志国,待发表)以及锰氧化物埋藏速率(Xiao et al.,2017)、孔隙水的交换平衡(Bau et al.,2014)等都会影响稀土元素的地球化学行为,因此造成碳酸锰矿石的稀土元素配分模式变化多样(图6),在今后研究中有必要评估各种因素的相对贡献及其古环境意义。另一方面值得注意的是,有些碳酸锰矿床的矿石碳同位素值并不是很负(δ13C>-5‰;表1),这可能说明碳酸锰中的碳主要来自于海水(Nyame et al.,2002),也可能意味着存在深部细菌发酵作用产生的CO2(δ13C=+15‰,Irwin et al.,1977)的贡献(Fan et al.,1999c),这与成岩反应的深度密切相关,目前还无法明确矿石碳同位素偏正的具体原因。

因为碳酸锰矿层和赋矿围岩(黑色岩系)整合接触,所以目前的研究普遍将碳酸锰矿层作为黑色岩系连续沉积的一部分,并利用相同的地球化学判别方法进行讨论,但是两者的沉积环境及微量元素的富集或亏损机制可能并不完全相同。黑色岩系中大部分微量元素(U、V、Mo、Cr、Co等)的性质与锰相反,它们在氧化条件下溶解迁移,在还原尤其是硫化条件下容易沉淀进入沉积物,因此利用微量元素富集指数和综合参数(如Th/U、V/Cr、V/(V+Ni)等)可以指示沉积环境的氧化还原条件(Jones et al.,1994;Tribovillard et al.,2006),还有一些指标(如Mo/TOC、Mo-U)可以约束盆地的局限程度(Algeo et al.,2006;2009)。而碳酸锰矿层中微量金属元素的富集很可能与初始阶段大量锰氧化物的沉淀有关,自然界形成的锰氧化物反应活性强、比表面积大,能够强烈吸附 U、Co、Ni、Mo等多种微量金属元素(Post,1999;Tebo et al.,2004;刘凡等,2008)。用于判别黑色岩系沉积环境的地球化学指标在锰矿中的应用有些可以得出一致结果,有些却比较矛盾。以中国同层位产出的大塘坡式锰矿为例,Mo/TOC的研究表明它们均形成于局限盆地,且局限程度和黄铁矿硫同位素所指示的趋势一致(Maynard,2014;Wu et al.,2016)。而在利用V/(V+Ni)、V/Cr来判别锰矿沉积的氧化还原条件时却可以得出不同的结论,比如张飞飞等(2013b)认为古城锰矿形成于氧化-次氧化环境,但何志威等(2013)认为西溪堡锰矿形成于缺氧环境,而实际情况很可能是锰的氧化沉淀和成岩转化过程造成各种微量元素不同程度的亏损或富集(Heller et al.,2018;Flynn et al.,2019),此时碳酸锰矿石的微量元素可能已经不能作为氧化还原指标进行应用。因此,在今后的研究中应注意明确各种常规地球化学判别指标在碳酸锰矿石中的适用范围,深入探讨这些问题有助于加深我们对含锰盆地环境演化和完整成矿过程的理解。

4 展望

锰矿尤其是富锰矿是当前工业化国家的关键矿产,直接影响着国民经济的发展,而沉积碳酸锰矿床是最主要的(富)锰矿石来源。同时,沉积碳酸锰矿床是多种元素表生循环的载体和窥探地球圈层演化的重要窗口,而对于地球环境演化的探索则是目前国际研究前沿。因此,更深入地开展沉积碳酸锰矿床成矿机制和古环境意义方面的研究具有重要的现实意义和理论价值,也是地球系统科学丰富和发展的需要。

沉积碳酸锰矿床是地球岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用的产物,未来在沉积碳酸锰矿床更加深入的研究中,需要以地球系统及其演变的思想为指导,利用地质学、地球化学和生物学等多学科进行联合攻关,从盆地演化、物质来源、古气候、古海洋及微生物作用等方面寻求重点突破。

大型沉积锰矿多与地质历史时期的重大事件有关,开展重大地质事件(如大气-海洋增氧、冰期-间冰期旋回、板块裂解-聚合、生物变革等)与大规模沉积碳酸锰成矿之间耦合机制的研究十分必要。

锰的氧化还原循环对多种微量金属元素具有吸附和分馏效应,使其非传统稳定同位素在研究锰矿形成环境方面具有独到作用,可通过系统研究含锰岩系的Mo、Ce、Tl、Cr等同位素组成的时空变化来约束含锰盆地的水体氧化-还原结构以及沉积碳酸锰的成矿机制。

在具体研究方法方面,由于沉积碳酸锰矿石一般具有颗粒细小、组成复杂、观察分析难度大等特点,利用同步辐射X射线衍射(SR-XRD)、X射线近边吸收光谱(XANES)等先进技术进行原位微区研究,有助于精细剖析成矿过程。另一方面,对含锰岩系进行选择性溶解,通过提取自生组分进行微量元素、同位素研究已是大势所趋,这有助于排除陆源碎屑的混染,获得更为真实可靠的古环境信息。

致 谢在论文写作过程中,中国科学院地质与地球物理研究所储雪蕾、蔡春芳研究员和周锡强、姜磊副研究员,贵州省地矿局周琦研究员,西安地质调查中心高永宝副研究员对相关疑问给予了耐心指导;中科院地质与地球物理研究所佟小雪博士就有关问题与作者进行了有益讨论;朱祥坤研究员和余文超副教授为本文的完善和提升提出了很多宝贵意见。在此一并表示感谢!