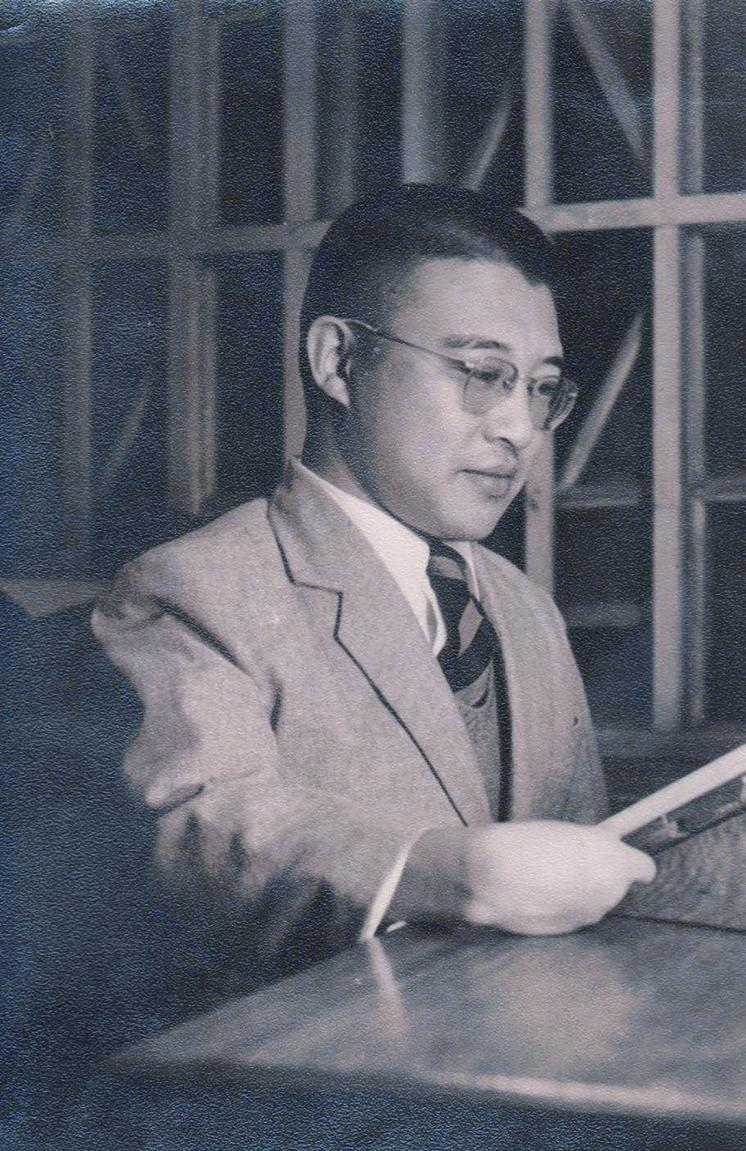

大师许倬云:一生与中国的历史和命运紧密相连

2020-05-21陈爽

陈爽

在面对大国兴衰、全球性精神危机、历史经验教训等大问题时,一个时代的思考者能给出怎样的回答?

“我们要想办法拿全世界人类曾经走过的路,都要算是我走过的路之一。”这是著名史学大师许倬云先生对我们说的话。

许先生已89岁高龄,他这一生,始终与中国的历史和命运紧密相连。他出生于上世纪30年代的中国大陆,童年时饱受战乱流亡之苦;青年时求学于台湾和海外,受教于当时最杰出的一批学术大师;而立之年开始执教,成为红极一时的学术新星;之后又远走美国,和海外学人一起奠定了海外中国历史研究巅峰期的基石……他是中国学术史上的孤本,横跨新旧两个世界,学问博涉中西古今;他体察历史变迁,思考人类命运;他有着兼济天下的精神,他是知识分子的良心,他比我们想象的更重要。

我知道中国不会亡,中国不可能亡

许倬云生于1930年,中国正处于艰苦挣扎、存亡未知的年代。

他1岁时,九一八事变爆发;7岁时,抗日战争全面爆发;随后10余年,战争不断;20岁之前,他基本都在迁徙和流亡中度过。

因为许父是军人,许家人也就经常要随着军队转移,或随着难民逃难。在颠沛流离的日子里,年幼的许倬云满目所见,尽是战争的残酷场景——他们乘船逃难时,遭到日本人的机枪扫射;敌机空袭过后,他看见了玩伴的尸体……但他也看到了,战争没有摧毁,反而凝聚了国人,有粮食拿出来一起吃,没粮食就一起挨饿,多少老年人走不动了,对孩子说:“你们走,走!”

2020年3月4日,在许知远的视频访谈节目《十三邀》中,年近九旬的许倬云回忆起这一切,依旧心绪难平,哽咽失声:“所以我知道中国不会亡,中国不可能亡。”

这段经历对许倬云影响至深,并决定了他日后的治史方向。他说:“我从小在战争中长大,战争是非常残酷的事,我知道什么叫做鲜血。我不讲武功,不讲开疆辟土,只讲文化圈的扩大。”

老天起初对我不好,不过后来对我真是非常好

许倬云先天手足畸形,直到6岁都不能动,7岁才能坐上椅子,13岁后才能拄着双拐行走,一辈子衣食起居都要靠人照料,但他后来却说:“我是个有福之人。”

因为不良于行,许倬云一直未能入学。好在许家是世家大族,家中藏书众多,父亲的书房就是他的学堂。父亲是性喜文史的儒将,看他沉迷武侠小说,对他说历史里有更有趣的东西,给他拿来了《史记》,那时他9岁。

抗战胜利后,许倬云投考家乡无锡的辅仁中学。他的国文、史地分数非常高,英文不行,数理化没读过。但辅仁中学破例收下了他,他承诺英文和数理以后一定及格,结果到了高三时,他就开始自学微积分了。

1948年底,许倬云随父母去了台湾。1949年,19岁的许倬云考入台湾大学外文系,数学还得了满分,但他的国文、历史成绩却引起了校长傅斯年的注意。傅斯年找他谈话:“你应该去读历史系。”大二时,许倬云在全校作文比赛中得了第一,傅斯年又找他说:“你好好读历史系,将来到史语所来帮我。”于是许倬云转到了历史系,从此一生以治史为专业。

当时的台湾大学可谓大师云集,许倬云是被李宗侗、李济、芮逸夫、董作宾、沈刚伯、凌纯声、钱穆和严耕望等名动天下的学术泰斗一路呵护向前的。

那时历史系15个学生,老师比同学多,许倬云经常一个人一班,等于几个名师一起教他。读文科研究所时,学制是由一个3到5人组成的学术委员会共同指导一个学生,许倬云跟李济学考古,跟李宗侗学古代史,跟董作宾学甲骨文,向严耕望、钱穆、沈刚伯问学。7年中,他幸运享受了绝无仅有的学习条件,多年后仍感念,“我之所以成为今天的我,跟台大那些老先生们有着很大的关系。”

那时的师生之间,都是以道义相结合,以学问相切磋。因为许倬云走路不便,李宗侗找三轮车让人把他推到自己家里上课;董作宾教他时也是一对一,一讲一下午,饿了买一个馒头,师生一人一半,到了讲不来的地方,就找朋友來教他。先生们觉得,年轻人愿意学,他们愿意教,如此而已。

1957年,许倬云赴美国芝加哥大学攻读博士学位。芝大学术氛围开放,他学到了一种大历史视野,这影响了他一生的治学面向,他说:“我的历史观,个人的地位最小,最短是人,比人稍长是政治,比政治稍长是经济,比经济稍长是社会,比社会稍长是文化,更长的是自然。”

而且在这里,许倬云再次受到了“优待”。他住院做手术时,教他埃及古代史的老教授带着书到病床前授课,一边讲,一边讨论。

许倬云说:“所以我说自己是一辈子幸运,老天起初对我不好,不过后来对我真是非常好。”他一生都感激这些不同风格的老师,每个人都给了他一些东西,每个人都给了一个楷模让他去仰慕,从而让他走出了自己的路。

我视个人良心与学术规范高于一切

不同于专注书案的学者,许倬云始终不失“济世”热情。

早在美国留学时,他就一边读书,一边参加民权活动。1964年,34岁的许倬云成为台大历史系主任,上任第一件事,就是把一些“国大”代表、“立法委员”的课拿掉。此举无疑是捅了马蜂窝,但他坚持教育应有的规矩——不给学生开与专业无关的课。

因容不得虚假,许倬云还与当时在台大读研究生的李敖发生了冲突。起因是许倬云发现李敖的《老年人和棒子》里涉及的一些人和事是编造的,就当面纠正:“我们学历史别的没有什么,但基本的行规就是不许编造故事。”就这样俩人吵翻了,开始了终生的龃龉。

1970年,许倬云赴美讲学之后,准备回台湾时,王世杰等前辈因故劝他不要回。许倬云便留在匹兹堡大学任教,自此沉潜学问三十载,著作等身。当时还有大批中国知识分子流寓美国——何炳棣、黄仁宇、杨联陞、徐中约、周策纵,余英时、杜维明、李欧梵……许倬云与他们亦师亦友,共同奠定了海外中国历史研究巅峰期的基石。1986年,许倬云当选美国人文学会荣誉会士。

有人问他:“作为一位中国大陆出生,后到中国台湾求学,又在美国历练并执教多年的学者,你怎么定位自己的身份?”他说:“我是一个学术界的世界公民,视个人良心与学术规范高于一切。”

我们不像一般谈恋爱,是心灵上的来往

许倬云“伤残却不自卑”,婚姻上也是。姐姐和嫂嫂曾对他说,“你随便去乡下找一个人回来,给你生孩子管家就行。”他听了十分生气:“我为什么要那样就行了?我就要找我要的。”

许倬云谈到与妻子孙曼丽的感情,曾经给过一句这样的评价:“我们不像一般谈恋爱,是心灵上的来往。”

孙曼丽是他在台大当系主任时的学生。许倬云虽然上课风趣,但教学更不含糊,每次碰见学生必问功课,同学们见到许老师就跑,唯独曼丽不跑;许倬云是系主任,杂事繁忙,有时只能周六上课,没人敢逃课,唯独曼丽敢逃——“礼拜六,我要和男朋友出去玩的。”

曼丽毕业后第三年,因为有事请教老师,通信中却发现俩人“凡事都谈得拢”,于是开始交往。父亲的反对,却被她的一句“好手好脚的人也会撞车”堵了回去。1969年两人成婚,同学惊讶:“你怎么敢和他结婚?”曼丽说:“没什么敢不敢的。”

年过七旬的孙曼丽回忆起往事,笑声依旧如银铃,满眼都是幸福与爱意,仿佛还是当年那个明媚的台大女生。

有人说孙曼丽是“慧眼识英雄”的奇女子,但在她自己看来,这只是爱一个人而已。她笑言:“我很多朋友,结婚时也还不错,可不知为什么越过越远。我觉得很幸运,我俩是越过越近。”节目中许知远感叹:“许先生很幸运。”孙曼丽笑着纠正:“我俩都很幸运。”

如今的许倬云,回顾自己的人生經历,少有筚路蓝缕的艰辛伤怀,多的是对人生际遇的种种感恩,以及对现实世界的忧患。他所担心的问题仍然是:在世界文明变化之大潮中,中国如何自处?以至于妻子在节目中打趣他:“他真的很会愁,世界不好他发愁,中国不好他发愁,中国好了他又发愁,他发愁好了以后不能更好……你不是先天下忧呀,你是天天忧呀。”

如今,老辈学人多已远去,正如陈寅恪先生感叹的“正始遗音真绝响”,现在还能听到许倬云先生的声音,是我辈幸事。