学科创新与学科自信

——以中国海洋社会学的产生与发展为例

2020-05-20崔凤

崔 凤

(上海海洋大学 海洋文化与法律学院,上海201306)

近几年,在国内社会学界,学科自信成为热点话题之一,其背景是学者们对于国内社会学“唯西方”现象的不满而引发的。 社会学的学科自信,有两个层面:一是与哲学、历史学、文学、经济学、法学、政治学等人文社会科学相比要有自信,要自信社会学存在的合理性与合法性,实践证明社会学是人文社会科学体系中不可缺少的一员;二是与西方社会学相比,中国社会学要有自信。 本文所说的学科自信主要是指相对于西方社会学的中国社会学学科自信,而社会学与其他人文社会科学的关系不在本文所讨论的范围之内。不可否认,在中国,不仅“社会学”这个学科称谓来自西方,社会学的概念、理论与方法也都来自西方,在此背景下,中国社会学只是西方社会学在中国的本土化的结果,即中国只是西方社会学理论的试验场。

由此,在有些人看来,与西方社会学相比,中国社会学不自信也就是想当然的了。 其实,已有学者指出,随着对西方社会学自身不足的不断认识,以及中国社会学的不断积累和快速发展,中国社会学学科自信会越来越强的[1]。 也有学者指出,中国有自己传统的“社会学”,中国社会学并不是自西方社会学传入后才有的,而是有其历史传统,只不过,中国传统的社会学是与西方社会学不同的社会学,有自己的概念(如群等)、理论(如合群、能群、善群、乐群)等。 坚持中国社会学的学科自信,除了上述从中国历史传统中寻找依据、走古今贯通与中西会通的综合创新之路外[2],还有另外一条路径,即通过学科创新来坚持学科自信。 这里所说的学科创新是指冲破西方社会学的学科局限,遵循人类社会发展规律,立足中国实践,创新出新的分支学科、新的研究领域。 本文将以中国海洋社会学的产生与发展为例,论述说明如何通过学科创新来坚持社会学的学科自信。

一、海洋社会学:一个新的分支学科

坚持学科自信有哪些途径? 一是人无我有,即学科创新;二是人有我强,即有自己独特的优势。 中国传统上肯定有关于中国社会的知识体系,但这种知识体系不是按照西方社会学的范式出现的,今天我们只能在深受西方社会学影响下对中国社会进行梳理,因此,很难摆脱西方社会学的制约。 但是,这并不意味着我们只能跟在西方社会学之后亦步亦趋,我们完全可以立足于中国实践,进行学科创新。

学科创新应该是学科自信的源泉之一,没有学科创新就不可能有学科自信,尤其是像社会学这样的所谓“舶来”学科。 在国内社会学界,绝大多数人都认为社会学是外来的,国内学者主编的教材也都是从介绍社会学如何在西方产生而展开内容编排的,除了个别的材料来自中国以外,基本上见不到中国社会的影子。 有的学者通过反思,提出社会学要本土化的问题,但讨论的结果却是中国社会成了西方社会学的试验场或材料收集地,甚至连社会学研究成果的形式也要亦步亦趋于西方社会学,否则就会很难在社会学专业期刊上发表。

我们不是要全面拒斥西方社会学,也不否认西方社会学的概念、理论与方法对于研究中国社会的可用性,我们要反对的是唯西方社会学马首是瞻,反对的是凡不是用西方社会学方法进行的研究就不是社会学——凡中国社会现象必须用西方社会学的概念与理论来解释,凡不符合的,必是中国社会有问题等观点。 那么,用西方社会学的概念、理论与方法所研究出来的中国社会,是真实的中国社会吗? 显然,人们对此是不满意的。 也许有人要问,如果不用西方社会学的概念、理论与方法,那么如何研究中国社会呢? 其实,费孝通关于乡土中国的研究已经给我们提供了成功的样本。

中国社会学首先要研究中国社会,研究中国社会显然也不能完全抛弃西方社会学,另起炉灶,另搞一套。 中国传统上肯定有关于中国社会的知识体系,但不是按照西方社会学的范式表现的,今天我们只能在深受西方社会学影响下进行中国社会的梳理,因此,很难摆脱西方社会学的制约。 现实的做法是实现中西结合,以我为主,首先要做到学科创新,即要创设出新的分支学科、新的研究领域。

在国内,社会学下的各分支学科,也多数都是外来的,能够体现时代精神和中国社会实践要求的分支学科少之又少,其中,海洋社会学能算上一个。

海洋社会学的产生,从国际背景来看,是因为海洋世纪的到来,人类海洋实践活动越来越加强,其对人类社会变迁的影响也越来越大。 其实,早在大航海之前,人类的海洋实践对沿海地区的社会变迁就产生了影响,最初这种影响还比较微弱,但随着人类对海洋认知的逐步加强以及科学技术的进步,海洋实践对沿海地区社会变迁的影响越来越大:一是出现了沿海港口城市,如中国的泉州、意大利的威尼斯等;二是促进了沿海地区的物品、人员的交流,形成了区域性的海洋社会,如环地中海社会、环中国海社会、环阿拉伯海社会、环波罗的海社会等。 遗憾的是,这时西方社会学还没有产生,因此对这一时期海洋实践对沿海地区社会变迁影响的研究还没有,也就不可能产生所谓的海洋社会学。 而在大航海之后,海洋实践对人类社会变迁的影响越来越大,也越来越明显。总的来看,海洋实践对人类社会变迁的影响主要体现在:形成了相对独立的、体系较为完整的海洋产业体系,促进了经济增长、城市化、全球化、科学技术进步,以及创造了丰富的海洋文化[3]180-182。但同样令人遗憾的是,西方社会学也没有重视人类海洋实践的重要意义,因此也没有产生海洋社会学。 21 世纪被称为海洋世纪,其原因是随着人口的增加导致陆地资源的衰竭,而海洋则蕴藏着极为丰富的资源,因此,人类进入21 世纪之后,海洋对于人类来讲就极为重要,向海洋要资源就成为必然,于是各国的海洋开发力度空前,同时各种纠纷不断发生。 海洋世纪时期的海洋实践,早已突破了“渔盐之利,舟辑之便”,已是人类全面地向海洋的深度开发,因此,此时期的海洋实践对人类社会变迁的影响则是全方面的,并且起着非常重要甚至是决定性的作用。 正是在这样的背景下,中国的社会学学者开始了对海洋实践的探索性研究,创立了海洋社会学这个社会学分支学科。

从国内背景来看,是海洋强国建设、建设21世纪海上丝绸之路倡议以及构建海洋命运共同体倡议,使得中国的海洋实践活动前所未有地发展起来了,其对中国社会变迁的影响是无法忽视的。其实在漫长的中国历史上,中国人的海洋实践是极为丰富的,其对中国沿海地区社会变迁的影响是极为关键性的,但在21 世纪之前,国内的社会学者也没有对中国的海洋实践加以重视。 进入21 世纪之后,中国的社会学者才开始对海洋实践进行探索性研究,独立自主地创立了海洋社会学。特别是2012 年中共十八大报告中提出建设海洋强国战略目标后,中国的海洋社会学发展极为迅速,也取得了较为明显的成就,产生了重大的国际学术影响。

从上述中国海洋社会学产生的过程来看,只要遵循人类社会发展规律,紧密结合中国社会实践,是能创新出新的社会学分支学科的。 另外,需要说明的是,中国的海洋社会学是独立产生和发展起来的,通过检索文献和会议信息,国外特别是像波兰等国家也有类似于海洋社会学的研究,但中国海洋社会学的产生与发展是在与国外没有任何联系的情况下自主进行的。

二、学科构建:学科话语权的形成

如何判断学科创新,这是一个比较困难的问题,但不管怎样,进行学科构建应该是学科创新的重要标志之一。 因为通过学科构建为新学科确立了一个范式,这一范式会引领该学科的发展方向。而对于学科自信而言,学科构建所带来的是学科话语权。 这里所说的学科构建,是指对学科的研究对象、核心问题、基本概念、基本理论以及体系框架等的自主构建。 虽然自主构建具有极强的主观色彩,但学科构建不是凭空进行的,而是依据人类经验所进行的总结、归纳、概括与抽象。

学科构建首先要解决学科的研究对象问题,因为只有研究对象确定了,学科才有明确的研究目标和问题。 作为一个学科,社会学的研究对象是什么? 这是一个一直有争议的问题。 有人说,社会学的研究对象是社会,但其结果是社会学的研究目标和问题却越来越模糊。 也有人说,社会学的研究对象是人类的社会行为,是基于“社会人假设”的人类社会行为。 本文认可第二种观点。 一个学科必须明确自己的核心问题,而这个核心问题是由其研究对象决定的,即当一个学科确定了自己的研究对象后,其核心问题也就应该随即产生了。 需要指出的是,核心问题未必是一个,很可能是多个,但多个核心问题之间必须是逻辑相关的。 比如当社会学的研究对象被明确为基于“社会人假设”的人类社会行为时,其核心问题就是人类为什么会产生社会行为,这种社会行为是如何形成社会关系进而形成社会的,个体与社会的相互关系是什么样的。 一个学科更要有自己的基本概念,而这些基本概念要通过对人类经验的总结而归纳、抽象出来,如社会化、家庭、阶层等都是社会学的基本概念。 一个学科的体系框架应该是该学科的基本概念、基本理论、核心问题与研究方法等的有机组合,其中各部分之间有着内在的逻辑关系。 基本理论的构建是一个长期的过程,需要学科的长期积累,因此学科创立之初是很难进行理论构建的,但对于一个学科来讲却是必须的。 到目前为止,一个学科已经很难说拥有自己独有而其他学科所没有的研究方法了,只能说一个学科常用的研究方法有哪些。 作为社会学的分支学科,除了采用社会学常用的研究方法外,还要考虑这个学科可能比较有用的研究方法是哪些。

中国海洋社会学与国外海洋社会学发展历程最大的不同,就是其自创立之始就非常重视学科构建。 这种构建从研究对象开始,再到核心问题、基本概念,最后是体系框架[4]。

首先是明确了海洋社会学的研究对象。 如果将社会学的研究对象明确为基于“社会人假设”的人类社会行为的话,那么海洋社会学的研究对象也应该是人类的某种社会行为。 我们可以将这种人类社会行为确定为人类的海洋实践活动,也就是说,海洋社会学的研究对象是人类的海洋实践活动。 所谓的海洋实践,是指人类利用、开发和保护海洋的各种实践活动的总称[3]176。 人类海洋实践活动的对象是海洋环境与资源,其目的是通过海洋实践活动获得人类生存与发展所需要的各种物质与文化产品。 在这个意义上,海洋实践与农耕实践、游牧实践一样,都是对自然资源的利用与开发活动,不过,海洋实践的对象是海洋,农耕实践的对象是土地,游牧实践的对象是草原。 在原初的意义上讲,农耕实践的主体是农民,游牧实践的主体是牧民,而海洋实践的主体是海民(包括渔民、盐民、船员等)。 从结果上看,农耕实践形成了农耕文化、农耕社会,游牧实践形成了游牧文化、游牧社会,而海洋实践则形成了海洋文化、海洋社会。 所以,海洋实践是人类的重要实践方式之一,是人类的重要社会行为,将其明确为海洋社会学的研究对象是符合社会学的学科属性的。

其次是确定了海洋社会学的核心问题。 如果将海洋实践明确为海洋社会学的研究对象的话,那么海洋社会学的核心问题是什么呢? 海洋实践的产生是由于人类为了获取生存资源必将使用工具,必将形成一定的生产关系,产生一定的生产方式,而这些既取决于所面临的海洋环境与资源状况,更取决于当时的社会状况,因此,海洋实践与社会变迁之间必然存在着某种特定的关系,而这种关系就应该是海洋社会学的核心问题。 具体而言,海洋社会学的核心问题是海洋实践与社会变迁之间的相互关系(可以简称为海洋与社会之间的相互关系)。 这个问题又分为两个方面:一方面,海洋实践是如何影响社会变迁的,另一方面,社会变迁对海洋实践又提出了什么新的需求。 海洋社会学以其核心问题为主线,展开其他问题的研究,试图探索海洋实践的奥秘,寻找人类社会变迁的某种基本规律。

再次是梳理了海洋社会学的基本概念。 中国海洋社会学近几年从含义与特征两个方面对一些基本概念进行了梳理。 这些基本概念包括:海洋实践、海洋产业、海洋群体、海洋组织、海洋移民、海洋文化、海洋社会、海洋问题、海洋治理等。 一是通过对海洋实践的概念梳理,不仅明确了其含义(海洋实践是指人类利用、开发和保护海洋的各种实践活动的总称)、基本方式(利用、开发、保护),而且概括了海洋实践的基本特征。 这些特征包括全面性、高风险性、高科技性、发展性、海陆一体性和嵌入性,其中海陆一体性和嵌入性是海洋实践所独有的特征,是区别于农耕实践、游牧实践的基本特征,也是海洋实践相对独立存在的标志[3]177-180。 二是通过对海洋群体的概念梳理,不仅明确了其含义(海洋群体是指进行海洋实践的人群)、基本特征(多层次性、高技能性、高度组织性、动态性、内部流动性)等,而且对其进行了职业类别的划分,如渔民、盐民、船员(或海员)、海商、海盗、海军军人、政府海洋行政管理人员、海洋科教人员、现代海洋产业工人等[5]。 通过这样的职业类别划分,既可以了解海洋群体的结构,更可以了解海洋群体的分化变迁。 在对海洋社会学的基本概念进行梳理的过程中,所遇到的最令人困惑和质疑的问题是所构建出来的所有海洋社会学的基本概念都是采用“海洋+”的方式进行的,这被人指责为概念的随意套用。 其实,出现这种情况实属无奈,因为海洋社会学是后发的,只好在原有的社会学概念基础上进行应用,如果想改变这种情况,只能期待随着海洋社会学的发展会有新的社会现象的发现,从而从这种新社会现象中抽象概括出新的社会学概念。

最后是选择了海洋社会学的常用研究方法。海洋社会学的研究除了要经常使用社会学的研究方法之外,最常用的研究方法应该是比较研究法和历史社会学方法。 要想说明海洋实践、海洋文化、海洋社会等的基本特征,必须要与农耕实践、农耕文化、农耕社会以及游牧实践、游牧文化、游牧社会进行比较,否则只能是自说自话。 海洋社会学研究的一个基本取向就是回到历史,从历史经验中收集资料、发现问题,进行概括归纳与抽象,因此历史社会学的研究方法是海洋社会学研究最常用的方法之一。 比如,对历史重要事件的社会学分析对于海洋实践与社会变迁之间相互关系的解读就是非常必要的,也是非常重要的。 对“大航海”事件如何分析,对于解读整个人类社会自16 世纪以来的社会变迁(全球化)是非常重要的,这里面就包含着海洋实践与社会变迁的辩证关系。

在明确了研究对象、核心问题以及梳理了基本概念之后,海洋社会学的体系框架也就基本形成了。 这个体系框架以海洋实践为主线,首先是海洋实践的直接表象——海洋产业,紧接着是海洋实践的主体、海洋产业的从业者——海洋群体、海洋组织,随着海洋实践的扩展、海洋产业的变动,就会出现一种新的社会现象即海洋移民。 海洋实践促成了海洋产业的形成以及人员流动——海洋移民的出现,于是就会形成海洋文化、海洋社会,社会问题也可能同时产生。 而这些问题都是海洋实践过程中的问题,被称为海洋问题。 而解决海洋问题,保障海洋实践健康发展就需要进行社会治理即海洋治理。

通过学科构建,就形成了一个新学科的体系框架。 在这种情况下,与西方社会学进行学术交流的时候,也就有了学术话语权。 一是因为会被认为确确实实做的是学术研究,二是因为有自己的创新观点。 学科构建是社会学新分支学科的最重要工作,如果学科构建的结果被学界所认可和接受,就成为新学科的基本范式,就会引领该新学科的发展方向。 在这个过程中,学科创新已经实现,而学科自信也就自然而然地出现了。

三、国际引领:学术共同体的形成

只有学科创新,才能形成学科自信。 学科创新除了前面谈到的两点以外,还要能够通过学科创新引领国际学术界,以该学科为主形成全球性的学术共同体。

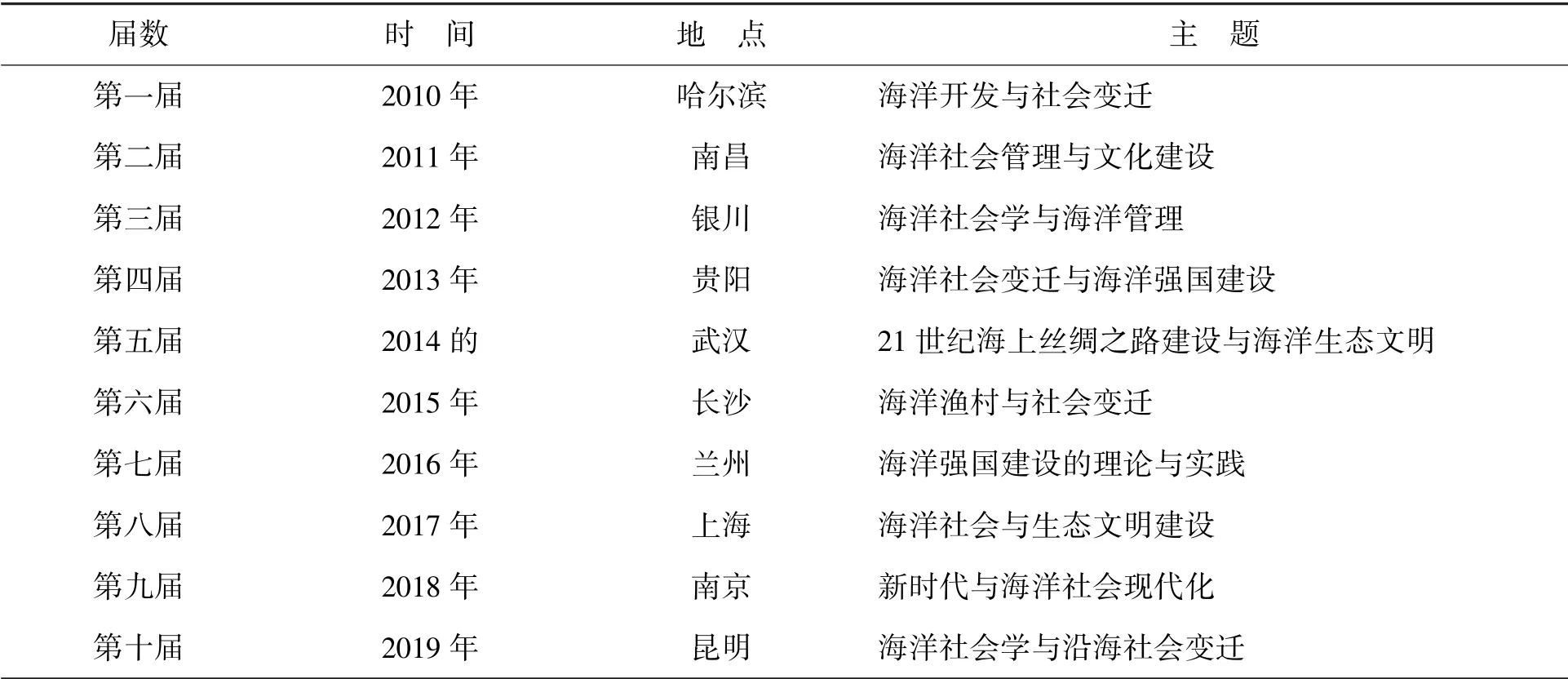

中国海洋社会学在发展的过程中,非常重视学术共同体的建设。 筹备建立中国社会学会海洋社会学专业委员会的申请于2009 年得到中国社会学会理事会的批准,2010 年中国社会学会海洋社会学专业委员会开始筹建,2015 年中国社会学会海洋社会学专业委员会被国家民政部注册,意味着中国社会学会海洋社会学专业委员会正式成立,也意味着中国海洋社会学的学术共同体正式形成。 在中国社会学会海洋社会学专业委员会这个学术共同体的努力下,2010 年开始在中国社会学会学术年会上设立中国海洋社会学论坛,至2019 年已经连续举办了十届论坛(见表1)。2013 年编辑出版了中国社会学会海洋社会学专业委员会的会刊《中国海洋社会学研究》,至2019年已经连续出版了7 期。 2015 年编辑出版了《海洋社会蓝皮书:中国海洋社会发展报告》,至2019年已经连续出版了4 卷。

以论坛、学术集刊、蓝皮书为平台,在国内聚集了一批海洋社会学研究者,这个学术共同体正日益壮大。

表1 2010—2019 年历届中国海洋社会学论坛

中国海洋社会学的发展也产生了较大的国际影响。 受中国海洋社会学发展的影响,2015 年韩国成立了韩国海洋社会学会,每年召开两次研讨会。 2019 年3 月在日本东京召开的首届东亚社会学会学术年会上设立了海洋社会学分论坛,在论坛上成立了东亚海洋社会学研究网络(Ocean Sociology Research Network of East Asia Sociology Association,OSRN of EASA)。 这次论坛以及研究网络是中国社会学会海洋社会学专业委员会联合韩国海洋社会学会共同举办和倡导的,参与学者来自中国、韩国、日本、波兰等多个国家。 中国学者又于2019 年8 月参加了在英国曼彻斯特举行的欧洲社会学协会学术年会中的海洋社会学分论坛,这是中国学者首次参加欧洲社会学协会海洋社会学分论坛。 目前,以中国社会学会海洋社会学专业委员会为主,联合韩国、日本、波兰、德国、英国、挪威、加拿大、美国、澳大利亚等国家的学者,正在筹建全球海洋社会学研究网络(Globe Ocean Sociology Research Network, GOSRN),并计划2020 年在中国上海召开第一届海洋社会学国际学术研讨会暨全球海洋社会学研究网络成立大会。 到时,全球性的海洋社会学学术共同体将正式形成。

综上所述,通过学科创新来坚持学科自信,就必须能够引领国际学术界,能够在全球性的学术共同体中具有领导力,否则只能是亦步亦趋,根本谈不上学科自信。

结 论

社会学学科自信,既可以通过古今贯通、历史溯源,理清历史脉络、学术渊源来实现,也可以通过学科创新,即遵循人类发展规律,立足中国实践,创立新的学科、新的研究领域来实现。 通过海洋社会学的产生与发展历程,我们可以清楚地发现,学科自信不能盲目自信,而是要通过切实有效的途径来实现,而学科创新就是学科自信的重要途径之一。 在实现学科创新方面,首先学科创新要根据人类社会发展规律(海洋世纪)和国家发展需求(海洋强国建设、21 世纪海上丝绸之路建设)创新出新的分支学科(海洋社会学)。 其次学科创新要进行学科构建,明确学科的研究对象(海洋实践)和核心问题(海洋与社会之间的相互关系),梳理基本概念(海洋产业、海洋群体、海洋组织、海洋移民、海洋文化、海洋社会、海洋问题、海洋治理等),选择常用研究方法(比较研究法、历史社会学方法),以及构建学科体系框架,即以海洋实践为主线,以行为(海洋实践)—主体(海洋群体、海洋组织)—结果(海洋产业、海洋移民、海洋文化、海洋社会、海洋问题、海洋治理)为结构内容。 最后学科创新要通过倡导建立学术共同体(中国社会学会海洋社会学专业委员会、OSRN of EASA、GOSRN),引领学科前沿。 如果中国社会学能够不断地创立新的分支学科或新的研究领域,那么学科自信也就会越来越强。