研学旅行概念辨析及研究进展

2020-05-20周志宏禹文婷

周志宏,禹文婷

(中南林业科技大学 旅游学院,湖南 长沙 410004)

“研学旅行”一词源于2013年国务院办公厅发布的《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》中提出的“逐步推行中小学生研学旅行”,但其实早在春秋战国时期就出现了研学旅行的萌芽。先有圣贤孔子带着弟子“游学”四方,后有徐霞客游历名山大川撰写游记,这些都体现了我国“寓教于乐”和“读万卷书,不如行万里路”的思想[1]。与此同时,在其他国家也出现了类似“研学旅行”的现象,在16世纪的欧洲,上层阶级热衷于以学习为目的的“大旅行”(The grand tour)[2],在19世纪的日本也出现了“修学旅行”[3],美国也有类似的“营地教育”[4]。在国外,现代旅游的教育意义以“教育旅游”的形式被继承下来并得到发展[5],在我国则是以“研学旅行”的方式得以延续。

在实践方面,随着近年来研学旅行相关政策的进一步推进,研学旅行得到了较快的发展。前瞻产业研究院的研究报告显示,截止至2018年国内研学旅行人数就达到了400 万人次,市场规模达到了125 亿元,人均消费3 117 元/次,未来发展潜力巨大。

在学术研究方面,已有较多的学者从旅游和教育的角度对研学旅行进行了研究回顾[6-10],其中部分学者对研学旅行的发展历史[11]、理论基 础[12-13]和研学旅行的活动课程进行了综述[14-15],指出了相关理论为自然主义教育理论、生活教育理论和休闲教育理论,也有学者利用Citespace 软件对研学旅行的相关文献进行了量化分析,得出目前研学旅行的研究热点为“中小学”“核心素养”“地理实践力”“课程开发”“研究性学习”等,并认为“研学导师”“研学基地”“研学课程”方面的研究还有待进一步深化[16]。但是已有的文献并未对国内研学旅行与其他相似概念进行辨析,所以本研究在重新界定研学旅行内涵和明确各相似概念异同的基础上,对文献进行了梳理,以进一步了解研学旅行研究现状并提出研究展望。

一、研学旅行相关概念界定及辨析

(一)概念界定

研学旅行的概念有广义和狭义之分,关于研学旅行的定义目前尚未统一,普遍接受的观点为广义上的研学旅行是指以研究性、探究性学习为目的的专项旅行,是旅游者出于文化求知的需要展开的旅游活动[17]。狭义上的研学旅行,大部分的文章沿用了2016年教育部等11 部门《关于推进中小学研学旅行的意见》中的定义,认为研学旅行是指由教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动[18],参与群体主要是中小学生,也有较多的学者认为研学旅行是一门综合实践课程[19]。

本研究提到的研学旅行,是指人们出于文化求知、实践体验和研究探索的目的,短期离开自己生活的惯常环境,前往异地展开的旅行和逗留访问活动[20]。广义的研学旅行即包括了夏令营、冬令营、中小学春游秋游和大学生专业认知实习、暑期调研等校外实践教育活动,也包括了其他年龄阶段人群以研究、学习或实践为目的而进行的旅游活动。

(二)概念辨析

研学旅行又被称为研学旅游、修学旅行、教育旅游、游学、研学实践等。在现实生活中,由于研学旅行涉及到教育和旅游两大领域,教育部门往往使用“研学旅行”一词表示狭义上的研学旅行,为了与之区分,旅游部门往往使用“研学旅游”一词指代广义上的研学旅行。但是实际上研学旅行与研学旅游相比范围更广,因为就“旅游”和“旅行”的概念而言,“旅行”包括了“旅游”,“旅行”除了“旅游”的意思外,还有“步行、行进、移动”等多种含义,而旅游则是以游览为目的的旅行[21]。

研学旅行相对于修学旅行、教育旅游而言,增加了“自主性”的特点。因为在研学旅行过程中,人们往往不是被动地接受知识,而是主动地在现实生活中,去探索、研究和考证知识。研学实践更加强调“实践性”,而研学旅行更注重“游”与“学”的平衡,具有“趣味性”和“异地性”。

研学旅行不同于留学。留学是指长期离开自己的惯常环境,前往外国进行学习的活动,时间通常在一年及以上,超出了“旅行”定义中的时间范围,所以不属于研学旅行的范畴,而研学旅行包含了游学,因为现代意义上的游学是指短期前往国外学习的逗留访问活动,时间通常在一年以下。

研学旅行不等同于实习。研学旅行只包括了实习中以学习为目的的短期异地旅游或逗留访问活动,如大学生专业认知实习、生产实习等,不包含以就业为目的的员工实习。

研学旅行不完全等同于社会实践,进行了旅游活动的社会实践才属于研学旅行的范畴,如大学生暑期调研、下乡支教等活动就属于研学旅行。

二、数据来源与文献统计分析

(一)数据来源

本研究以中国知网数据库作为数据来源,以“研学旅行”“研学旅游”“游学”“修学旅行”“修学旅游”“研学实践”“教育旅行”和“教育旅游”作为检索词,以精确匹配模式选择文献,数据库来源期刊选择全部期刊,共计检索到1 534 篇中文文献。

(二)文献发表数量分析

从文献的发表数量来看,近几年学术界对研学旅行的关注度较高,上升趋势明显。我国研学旅行的研究起步较早,但是在1996—2015年都没有得到较快的发展。从1996年吕可风在《旅游研究与实践》上发表了第一篇研学旅行相关的研究《话题讨论式教学——来华修学旅游学生教学方式探讨》[22]以来,到2006年研学旅行相关研究的增长趋势一直趋于平缓,并且每年的发文量在15 篇以下。

2006—2016年有了小幅度的增长,而随着2016年《中国学生发展核心素养》总体框架的正式发布,研学旅行得到了社会的广泛关注,同年12月教育部等11 部门在《关于推进中小学生研学旅行的意见》中明确了研学旅行的目标、原则和任务,极大地推动了我国研学旅行及其相关研究的发展,研学旅行相关研究的数量从2016年(94 篇)开始突增,在2019年的发文量高达486 篇(图1)。

(三)文献所属学科分布情况分析

通过知网计量可视化功能对获得的文献进行分析发现,从学科分类分布来看,国内研学旅行相关的文献涉及的学科较多,但是发表的文献基本集中在教育学,其他学科相对较少。基于教育学角度的文献达到了985 篇,占到了63.43%,其次是旅游经济类(255 篇)和历史类(41 篇),分别占到了16.42%和2.64%。目前,研学旅行还有较大的研究空间,从图2中,可以发现目前较为缺乏从经济学、管理学等角度进行的研究,而从这些角度进行研究有利于研学旅行的多元化发展。

(四)作者分布情况分析

图1 1996—2020年发文量年度趋势

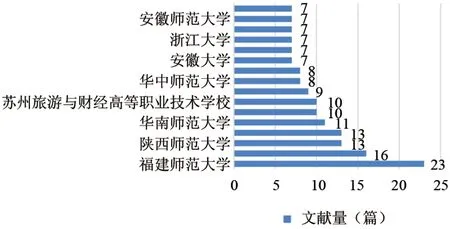

通过对作者分布情况的分析,往往可以发现该研究领域的核心组织和骨干成员[23]。从研究机构上来看,目前相关领域发文较多的机构主要为各大师范类院校,发文数量前十的机构里,师范类院校有8 所,同时也有中小学和职业院校等与研学旅行实践息息相关的机构参与到了研究中。

图2 研学旅行研究学科分布统计

图3 研学旅行研究机构分布统计

从发文作者来看,目前单个作者的发文量普遍较低,发文量最高的作者丁运超和袁书琪的发文量仅为6 篇,说明目前研学旅行研究缺乏核心作者及作者群(表1)。

三、研学旅行相关文献内容分析

研学旅行的相关文献较多且研究的内容较为零散,而高引用频次往往反映了文章的影响力,所以本研究仅对引用频次相对较高且与研究密切相关的文章进行了分类与整理。

表1 发文量较高的作者发文量情况统计

(一)研学旅行基础理论研究

国内学者在该部分的研究往往是从教育学的角度出发,局限于研究狭义上的研学旅行,主要集中于概念、分类、特征等方面的探讨。该部分以描述性和概念性研究为主,也有学者基于优势行动价值、情景学习理论和经验学习理论构建了研学旅行教育机制实现的理论分析框架[17],但是这部分研究的深度和广度还有待加强。

1.研学旅行的特征

滕丽霞、陶友华提出研学旅行具有普及性、课程性、教育性、体验性、公益性的特点[1],陈光春则认为研学旅行具有自然性、体验性和课程性的特点[25],丁运超则认为自主性、开放性、探究性和实践性是研学旅行的特征[26]。段玉山等则认为是计划性、实践性、整合性、开放性和趣味性[24]。目前关于研学旅行的特征暂未达成统一,但是有较多学者认为研学旅行具有课程性的特点。

2.研学旅行的分类

陈非认为可以按照游客流向分为出境、入境和国内研学旅行三类,按游学时长可分为留学、短期游学等,按内容可分为自然科学研修、文化考察研修等[27],杨晓则认为研学旅行可以以组织实施主体、活动内容和活动开展的范围作为分类的依据[28]。王润、张增田则按照旅行的目的、方式、资源、区域、期限、时间将研学旅行分为了若干类别,其中按照旅行目的将研学旅行分为道德教育型、健康教育型、科普教育型和审美教育型四类,按照方式可以分为探索式、考察式、体验式和观光式,按照旅游资源可以分为人文历史资源类、科学技术资源和自然景观资源三类,按照区域分为县域、市域、省域和境外研学旅行四类,按照期限分为三日内、一周内、一月内和季度内研学旅行,按照时间分为春、夏、秋和冬四季研学旅行四类[29]。

(二)发展现状与经验对策研究

该部分以描述性研究为主,较多的学者对研学旅行的现状与存在的问题进行了分析,并提出了相应的对策。

1.发展现状及问题研究

李祥和郭杨认为当前在研学旅行的实施推进过程中可能会存在目标偏离、市场逐利、安全、乱收费等风险,而这些风险是由研学与旅行的关系难以平衡、安全制度保障的缺乏和监督管理不力造成的[30],章全武则对研学旅行是否应当纳入教学进行了探讨,他认为将研学旅行纳入教学是一种必然的趋势,但是目前还存在着评价机制短缺、管理机制缺位、经费筹措机制欠缺和监督与问责机制缺乏的问题,如果不纳入教学则存在流于形式、教育意蕴不足、整体规划不够、与学生发展契合度不够的风险,他认为目前在研学旅行的实施过程中应当明确研学旅行的人本价值和教育意义,还应当加强相关理论建设并不断完善顶层规划与设计[31]。

班振等发现在研学旅行的实施过程中,农村学校开展研学旅行存在着经费匮乏、意识淡薄和相关支持较少的问题[32],于书娟等则指出目前研学旅行的开展过程中存在重游轻学、目标和主题模糊、规划随意、教师缺位、主体缺失、评价片面、模式单一等问题,并认为造成这些问题的原因与传统教育观念的制约、复合型师资人才的匮乏和研学旅行性质的影响有关[33]。许芳杰则发现还存在着学校过度依赖旅游公司,研学旅行校本化程度不够的问题[34]。

2.实施策略与路径

部分学者还对研学旅行的实施策略与路径进行了探讨。杨宇以“小脚丫走天下”修学旅游项目为例,从旅游企业的角度出发,提出了校企合作专业化、修学主体品牌化、项目运营规范化、产品设计系列化和休学活动日常化的研学旅行发展模式[35],吴支奎和杨洁则从学校的角度出发,认为可以通过整合多学科资源、革新传统学习方式和课程形态、提升学生自主管理意识和能力等方式来实现学生在研学旅行中核心素养的培育[36]。殷世东和程静则从宏观的角度出发,认为应当制定相关政策、开发课程资源、开辟研学基地、加强监督评估以确保研学旅行的课程化、序列化、常态化和规范化发展[37]。

综上,可以发现目前研学旅行存在的问题主要是研学旅行目标及意义认知不足、各项标准和制度不够完善、产品开发与设计乏力,所以当前建立相应的课程、基地、导师等标准,构建组织管理、安全保障、监督评估、资金筹措等机制,完善研学旅行理论和顶层规划设计十分重要。

(三)开发与设计研究

该部分的研究主要涉及到研学旅行活动、课程、基地等方面的开发与设计,描述性研究居多,但也有少量文献使用了问卷调查等具体方法。

1.开发设计原则

唐顺英从旅游目的地的角度出发,认为山东曲阜在研学旅行开发时应当遵循以修为主、强调参与、突出综合、完善过程、创新内容和功能多样化的原则[38]。黄宇和杨雪则基于建构主义学习理论提出了研学旅行设计的六项原则:主题目标性、情境体验性、学习自主性、团队合作性、实地可行性和总结反馈性[39]。

2.研学课程设计

朱洪秋构建了“三阶段、四环节”研学旅行课程实施与开发模型、“三阶段、四环节”主题班会课程模型和“一中心、四部委”课程组织管理模型。“三阶段”主要是课前、课中和课后。“四环节”在课程开发中是指确定目标、选择资源、课程实施和课程评价,在班会课程模型中是指自主学习、同伴分享、确定目标和落实行动。“一中心、四部委”是指建构班主任和专业部长组成的服务中心,以班为单位成立学习、生活、行为、活动四大部委,分别负责研学旅行的管理工作[40]。

目前已经有学者从课程性质、目标、结构、内容、实施、评价等方面设计了研学旅行课程标准,认为研学课程的总目标是帮助中小学生养成价值认同、实践内化、身心健康、责任担当等意识和能力[24],课程主要分为地理、自然、历史、科技、人文和体验六大类[41],课程评价应遵循全方位、多主体、重实效和顾全面的原则,可以采用CIPP 课程评价模式,主要评价研学旅行课程的背景、投入、过程、影响、成效、可持续性和可推广性[42]。

3.研学基地建设

邱涛认为研学旅行基地建设应该遵循地域性、地理性、实践性、规范性和安全性五项原则,并将基地分为自然景区、文化遗产、综合实践、农业区、工业区和大专与科研院所六大类[43],钟志平和刘天晴基于利益相关者理论,将14 个省(区、市)出台的研学旅行示范基地相关文件条款分为了硬件设施、软件设施、服务价值、满意度、情感价值、支付意愿和安全问题七个维度,并采用Echart、Python 方法对问卷进行数据分析得出了研学旅行示范基地建设的优先序因素以及男女样本强相关因素[44]。

综上,可以发现目前研学旅行的开发与设计还处于发展阶段,涉及到的建设内容十分丰富,在课程和基地建设方面已经出现了部分研究,但是目前尚未形成统一的观点。

(四)旅游者行为研究

国内学者在研学旅行旅游者行为方面的研究不多,以定量研究为主,多采用问卷调查等方法。随着研学旅行的发展,未来可以通过对旅游者行为、动机、需求、感知、体验、满意度等方面的研究,不断完善研学旅行的相关产品设计、制度规范等内容,促进研学旅行的发展。

孙茜构建了红色研学旅行基地满意度分析的PDCA 模型,并通过问卷的方式对陕西、河北和河南地区开展了该活动的中学生的满意度进行了调查,发现影响红色研学旅行基地满意度的六大主要因子是红色研学旅行基地的研学产品、研学导师水平、研学旅行基地的服务质量、研学旅行基地的硬件条件、研学旅行基地的安全保障和研学旅行基地的地理环境[45]。钟兵兵等通过对江西省中小学生的问卷调查,构建了研学旅行感知质量与中小学生发展核心素养的评价指标体系,并发现研学旅行感知质量显著正向影响中小学生发展核心素养[45]。

四、结论与展望

(一)结论

本研究在综合了其他学者观点的基础上,将广义上研学旅行定义为:“人们出于文化求知、实践体验和研究探索的目的,短期离开自己生活的惯常环境,前往异地展开的旅行和逗留访问活动”[20],并明确了研学旅行的外延,即广义的研学旅行包括了夏令营、冬令营、中小学春游秋游和大学生专业认知实习、暑期调研等校外实践教育活动,也包括了其他年龄阶段人群以研究、学习或实践为目的而进行的旅游活动。

本研究对研学旅行相关概念进行了辨析,认为研学旅行的含义比研学旅游更广。研学旅行相对于修学旅行、教育旅游而言,增加了“自主性”的特点,相对于研学实践而言,更注重“游”与“学”的平衡,具有“趣味性”和“异地性”的特点。研学旅行包含了游学,但不同于留学,留学不属于旅游的范畴。研学旅行也不等同于实习和社会实践,只有进行了旅游活动的实习和社会实践才属于研学旅行。

在进行研学旅行相关研究的计量分析中发现,目前我国研学旅行研究的发展大致可以分为萌芽期(1996—2005)、探索期(2006—2015)和快速发展期(2016 至今)三个时期[47]。我国研学旅行研究起步较早,但是在2016年以前发展一直较为缓慢。2016年研学旅行相关政策不断成熟,利好政策的频出极大地促进了行业的发展,也吸引了众多专家学者进行研究,我国研学旅行研究也进入了快速发展的新时期。

从学科分类分布来看,研学旅行研究涉及的学科较多,但是发表的文献基本集中在教育学,其他学科相对较少。从研究机构上来看,相关领域发文较多的机构主要为各大师范类院校。从发文作者来看,单个作者的发文量普遍较低。从研究内容上来看,主要集中在基础理论、发展现状与问题对策、开发与设计和旅游者行为四个方面,以描述性研究为主,并且只有少量的文章使用了问卷调查等具体方法。以上说明目前研学旅行还有较大的研究空间,该领域较为缺乏核心作者和作者群及从经济学、管理学等其他角度进行的研究,研究内容和方法上有待创新,研究有待进一步深入。

(二)展望

随着研学旅行的开展实施,我国研学旅行实践也进入了快速发展的新阶段,这对研学旅行的研究也提出了新的要求。

在研究方法上,未来可以尝试使用体验式观察法、结构式深度访谈等方法进行,对低年级学生的调查则可以尝试通过儿童绘画投射测试等方式展开,通过更加多样化的研究方法来测量研学旅行的有效性、满意度、学生需求、服务质量、旅游体验、行为特征等内容。

在研究内容上,目前大部分的研究者都是从教育学的角度出发,探讨了研学旅行的实施路径,从旅游学角度出发的文章较少。并且大部分的文章都是以已有的学科体系(如地理)为主导,探讨研学旅行对现有学科教学的积极作用,少有文章探讨研学旅行对学生的德育、体育、美育、劳动技能、爱国情怀等方面的影响,而这些内容可以与旅游学研究中的生态旅游、红色旅游、乡村旅游、体育旅游等相结合。未来可以参考这些领域的研究,从不同的角度研究研学旅行,使研究内容更加多元化。研究内容上还应当关注研学导师培养、保障体系构建、线路设计等内容,构建相应的标准和制度。不应局限于狭义的研学旅行研究,未来可以考虑研究广义的研学旅行,关注除中小学生外的其他群体或者夏令营、冬令营等其他形式的研学旅行活动。