我国一流大学经费支出规模与结构的特征及优化研究

——基于36所世界一流大学建设高校数据的分析

2020-05-19毛建青吴君玲

毛建青, 吴君玲

(1. 浙江工业大学 公共管理学院; 2. 浙江工业大学 现代大学制度研究中心, 浙江 杭州 310023)

2017年9月,教育部、财政部、国家发展改革委印发了《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,“双一流”建设名单正式出炉。“双一流”建设高校作为大学中的佼佼者[1],它们的发展与建设有助于提升我国高等教育的综合实力和国际竞争力,有助于实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的“中国梦”[2]。42所世界一流大学建设高校是我国高水平大学的典型代表,同时也代表了我国一流大学在世界高等教育中的水平和地位。经费是大学赖以生存和发展的基础,凭借雄厚的资金作为教学和科研的坚强后盾,才能更好地推动一流大学的建设[3]。但相较于经费投入量的保证,经费的支出和使用对一流大学的建设更为重要。可以说,经费的配置与使用是保持大学正常运转、促进教育发展和深化教育改革的关键[4]。据统计,“十三五”期间,中央和地方各级政府在“双一流”建设上已经和准备投入的资金粗略估计达400亿元[5],而同时我国大学却存在相当程度的资源闲置与不合理分配等问题。要实现“双一流”建设的持续稳定发展,相关问题亟须得到解决。

目前学界关于一流大学的研究较为丰富,主要涉及一流大学的定义、特征、评价标准、国际排名和建设路径等,关于大学经费方面的研究主要有大学收入来源和支出两方面,其中以大学收入来源为主。在收入方面,国外学者大多从经费收入规模的视角出发探讨不同国家如何多方面拓宽大学经费筹措渠道[6],形成多元化的收入来源格局[7],以摆脱大学对政府和不稳定经济的依赖[8];国内学者认为中国大学经费来源多元化的结构尚未形成[9],整个高等教育的投入结构依然以财政拨款和学杂费为主[10],并高度依赖国家财政拨款[11]。在支出方面,国外学者重点研究了高等教育最发达的美国,认为美国大学的经费支出规模呈上升趋势[12],学位课程的数量、组合方式和经济条件等都会对支出规模产生影响[13],而支出结构较为稳定,以教学、研究、服务等为主[14],不同的经费支出结构会对大学的发展产生重要作用[15];国内学者对支出方面的研究多从宏观角度展开,认为我国教育经费支出规模存在着制度性短缺[16],不同类型大学的支出结构存在差异,在教师工资福利支出和基建设备支出上的产出弹性不同[17],在将收入转化成支出的过程中面临着不同支出间的协调和冲突困境[18],利益相关者随之形成特定的利益结构[19]。

学界的相关研究为本研究的开展奠定了一定的基础,主要偏向理论上的规范研究和以宏观数据为基础的实证研究,而以我国大学微观层面的支出数据为基础进行的实证研究较为缺乏。因此,在推进“双一流”建设进程中,本研究拟以我国世界一流大学建设高校为样本,通过分析其2015—2019年的预算支出数据,归纳总结我国一流大学经费支出规模和支出结构的特征,并通过对比美国世界一流大学的支出规模和支出结构,发掘其存在的问题,在此基础上提出进一步扩大经费支出规模和优化经费支出结构的政策建议,以期进一步提升经费投入的使用效率,从而更好地推动“双一流”建设。

一、 研究设计

(一) 研究样本和数据来源

随着2010年《高等学校信息公开办法》的颁布,2013年起,我国多数大学已按规定每年公开其预决算信息。在42所世界一流大学建设高校中,国防科技大学、郑州大学、北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学和西北工业大学6所大学由于各方面的原因,预决算数据未公开或缺失严重。因此,本研究选取了其余36所世界一流大学建设高校作为研究样本,分析其2015—2019年间经费的支出规模和结构特征。

大学每年的收支预算是对未来一年内收支安排的预测与计划,也是大学活动计划的一个反映。大学的预算支出项目和数据反映了大学活动的范围和方向,也体现了大学各支出项目的意图和目标。因此,本研究将对36所大学的预算支出数据进行研究,所有预算支出数据和师生数据皆来源于各大学信息公开网站所公布的历年部门预算,并经整理而得。鉴于中南大学2015年和2017年、电子科技大学2015年和云南大学2016年的预算数据缺失,考虑到同一年度大学的预决算数据基本一致,因此这些未公开预算数据的学校以同年度的决算数据代替预算数据。此外,由于云南大学缺失2015年和2017年、中央民族大学缺失2016年的预算和决算数据,所以本研究根据其历年数据变动的比例推算得出了这3个预算数据。

(二) 规模和结构的指标说明

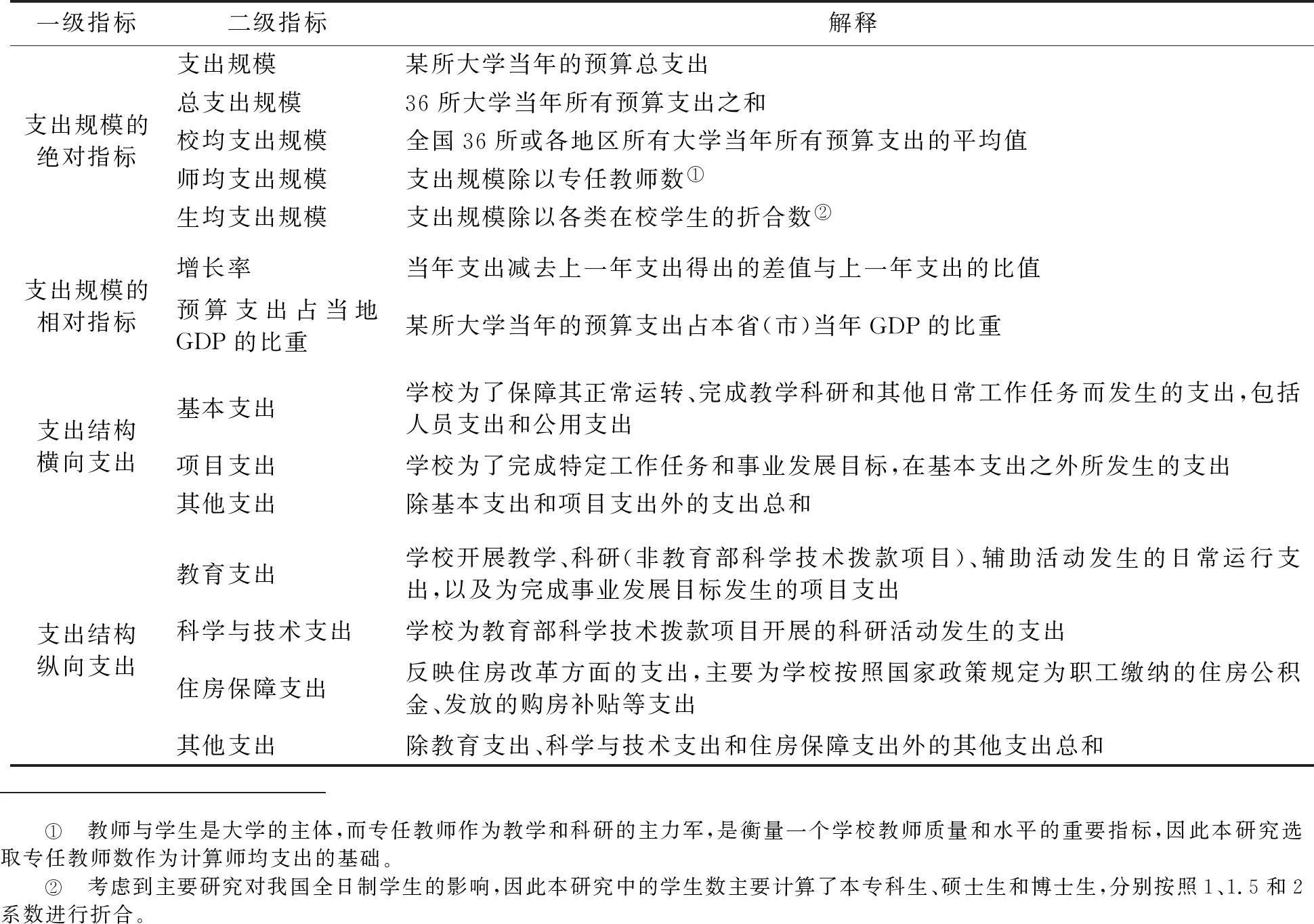

大学经费支出规模是指大学在一定时期内经费支出的数量。对经费支出规模的分析,学界一般选用绝对指标和相对指标。本研究的绝对指标包括支出规模、总支出规模、校均支出规模、师均支出规模和生均支出规模;相对指标包括相应支出的增长率和支出规模占当地GDP的比重。大学经费支出结构是依据一定的研究目的、采用一定的划分标准,对大学这一组织对象的成本构成要素进行划分,并由此形成的比例关系[20]。本研究中的支出结构是指大学各项支出在经费总支出中所占的比重,主要根据横向维度与纵向维度进行划分。根据部门预算和《政府收支分类科目》的分类,横向维度的支出项目主要分为基本支出、项目支出、上缴上级支出、事业单位经营支出以及对附属单位补助支出5个科目;纵向维度的支出项目主要包括教育支出、科学与技术支出和住房保障支出等27个科目(1)27个功能分类分别为一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学与技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出以及债务发行费支出。。本研究选取了其中的基本支出、项目支出、教育支出、科学与技术支出、住房保障支出等主要支出项目进行研究,具体的指标及其解释如表1所示。

表1 我国一流大学经费预算支出的规模与结构指标

二、 研究结果

由于地区经济发展水平在一定程度上会对大学支出的规模与结构产生影响,为更好地说明我国一流大学支出的地区差异,本研究按照我国经济区域的划分标准将我国世界一流大学建设高校分为东部、中部、西部以及东北4组(2)根据中共中央、国务院印发的《关于促进中部地区崛起的若干意见》、国务院西部开发办颁布的《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》以及党的十六大报告精神,我国经济区域可划分为东部、中部、西部和东北四大地区。。其中,东部地区有20所,中部地区有5所,西部地区有8所,东北地区有3所(3)东部地区一流大学分别为北京大学(PKU)、中国人民大学(RUC)、清华大学(THU)、中国农业大学(CAU)、北京师范大学(BNU)、中央民族大学(MUC)、南开大学(NKU)、天津大学(TJU)、复旦大学(FU)、同济大学(TJiU)、上海交通大学(SJTU)、华东师范大学(ECNU)、南京大学(NJU)、东南大学(SEU)、浙江大学(ZJU)、厦门大学(XMU)、山东大学(SDU)、中国海洋大学(OUC)、中山大学(NSYSU)、华南理工大学(SCUT);中部地区一流大学分别为武汉大学(WHU)、华中科技大学(HUST)、中南大学(CSU)、湖南大学(HNU)、中国科学技术大学(CSTU);西部地区一流大学分别为四川大学(SCU)、电子科技大学(UESTC)、重庆大学(CQU)、西安交通大学(XJTU)、兰州大学(LZU)、云南大学(YNU)、西北农林科技大学(NWAFU)、新疆大学(XJU);东北地区一流大学分别为大连理工大学(DLUT)、吉林大学(JLU)、东北大学(NEU)。。

(一) 我国一流大学经费支出规模的实证分析

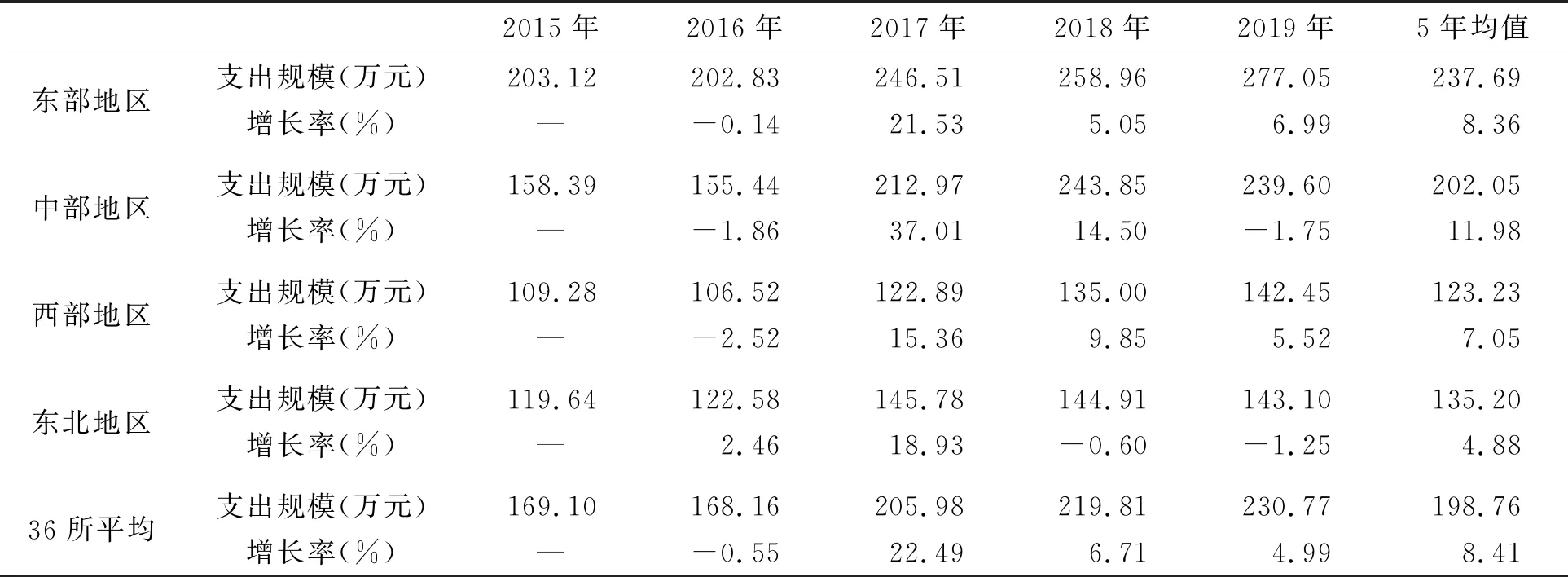

1.支出规模逐年增长,不同学校间的差异较大,地区间规模大小和增速快慢也不相一致。表2显示,2015—2019年,从支出规模的绝对指标上看,绝大部分地区大学的支出规模都在逐年上升,36所大学的总支出规模从1 613.32亿元逐年增加至2 400.64亿元,校均支出规模从44.81亿元逐年增加至66.68亿元;从支出规模的增长率上看,5年间的增速分别为3.75%、24.77%、6.88%和7.55%,其中,2017年的增速尤为明显。就学校的支出规模而言,以2019年为例,全国支出规模最大的是东部地区的清华大学,高达243.46亿元,约为全国平均水平(66.68亿元)的3.7倍,最小的是西部地区的新疆大学,仅为9.17亿元。从地区上看,我国四大地区一流大学的校均支出规模大小与增长率高低差异较大:在校均支出规模上,东部地区最大,高达67.13亿元,高于全国平均水平(55.60亿元),接下来依次是中部和东北地区,最小的西部地区仅为33.14亿元,东部约为西部的2倍;在支出增长率上,5年平均增长率最高的是中部地区,达13.04%,东部次之(11.21%),而最低的东北地区,其增长率仅为5.85%,约为中部和东部的一半。

表2 2015—2019年四大地区世界一流大学建设高校总支出、校均支出及增长率

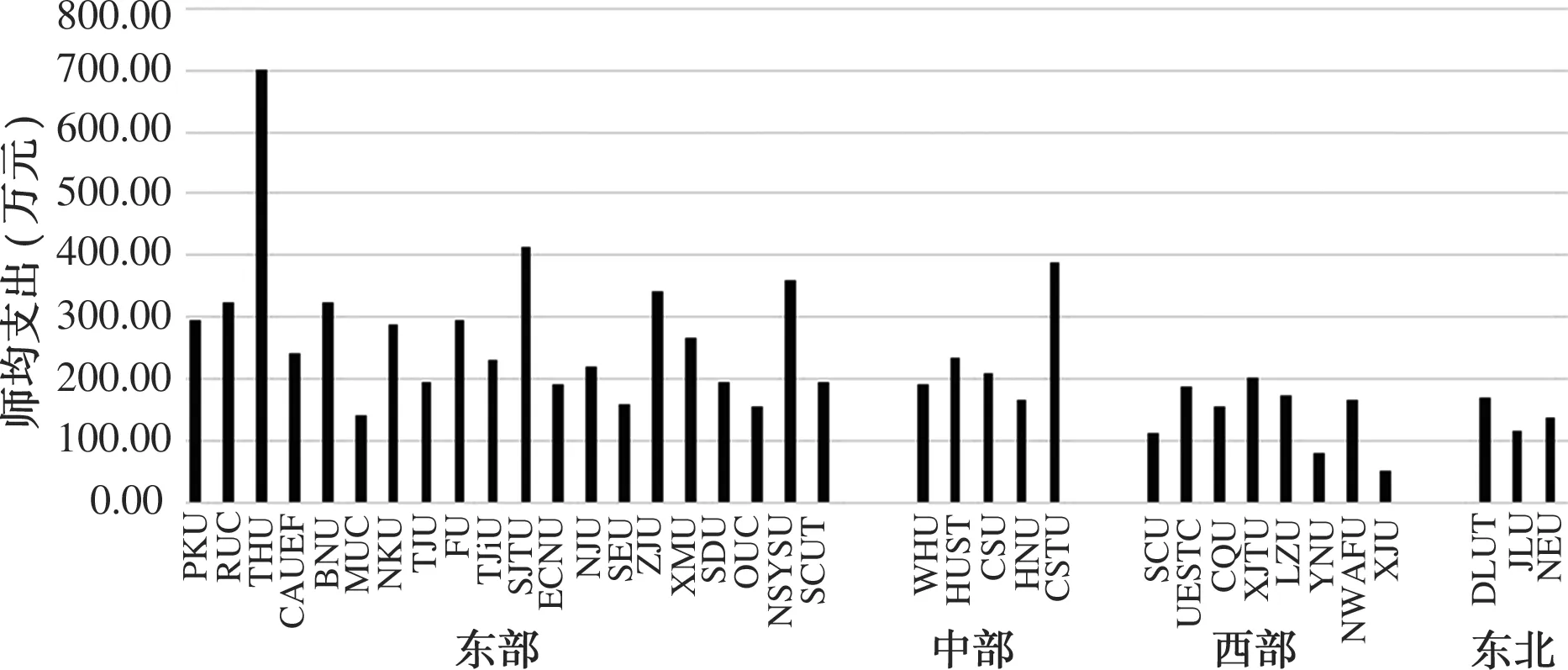

2. 师均支出规模呈上升趋势,中部地区增长速度最快,不同学校间差异较大。大学本质上是一个学术组织,致力于高深知识的传递与发现,承担着教学、科研和社会服务的职能。专任教师作为大学的关键性人力资本,直接决定了大学的办学质量及其职能的实现,因此,根据师均支出规模这一指标研究一流大学的支出规模是十分必要的。表3显示,2015—2019年,四大地区世界一流大学建设高校的校均师均支出(4)校均师均支出是指各地区世界一流大学建设高校师均支出的平均数。规模总体上呈现出上升趋势:东部地区从203.12万元上升到277.05万元,中部地区从158.39万元上升到239.60万元,西部地区从109.28万元上升到142.45万元,东北地区从119.64万元上升到143.10万元。从5年间的年均增长率看,增长速度最快的中部地区达11.98%,远高于东部、西部地区,也高于36所大学的年均增长率(8.41%);增长速度最慢的东北地区仅为4.88%。

表3 2015—2019年四大地区世界一流大学建设高校校均师均支出规模及增长率

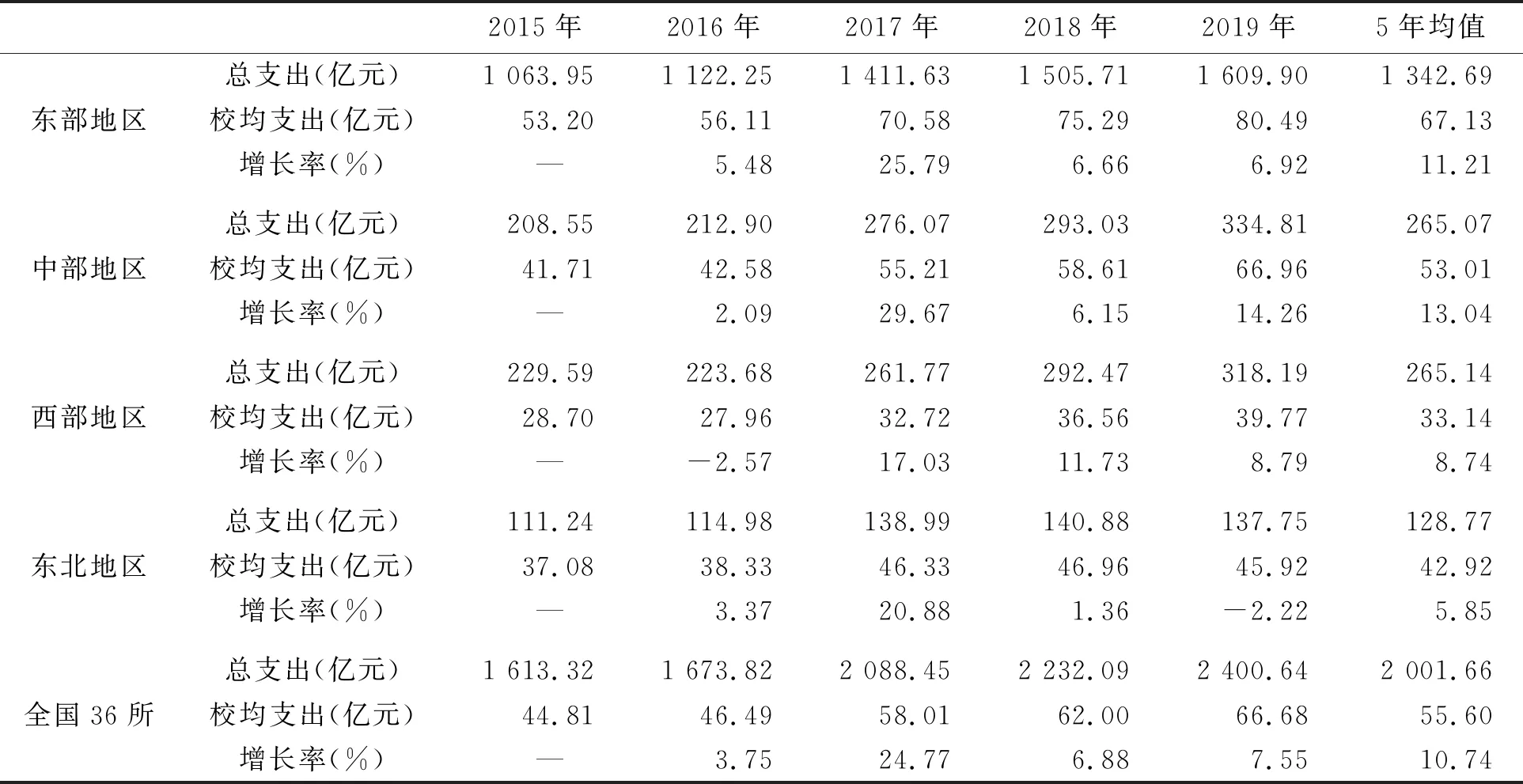

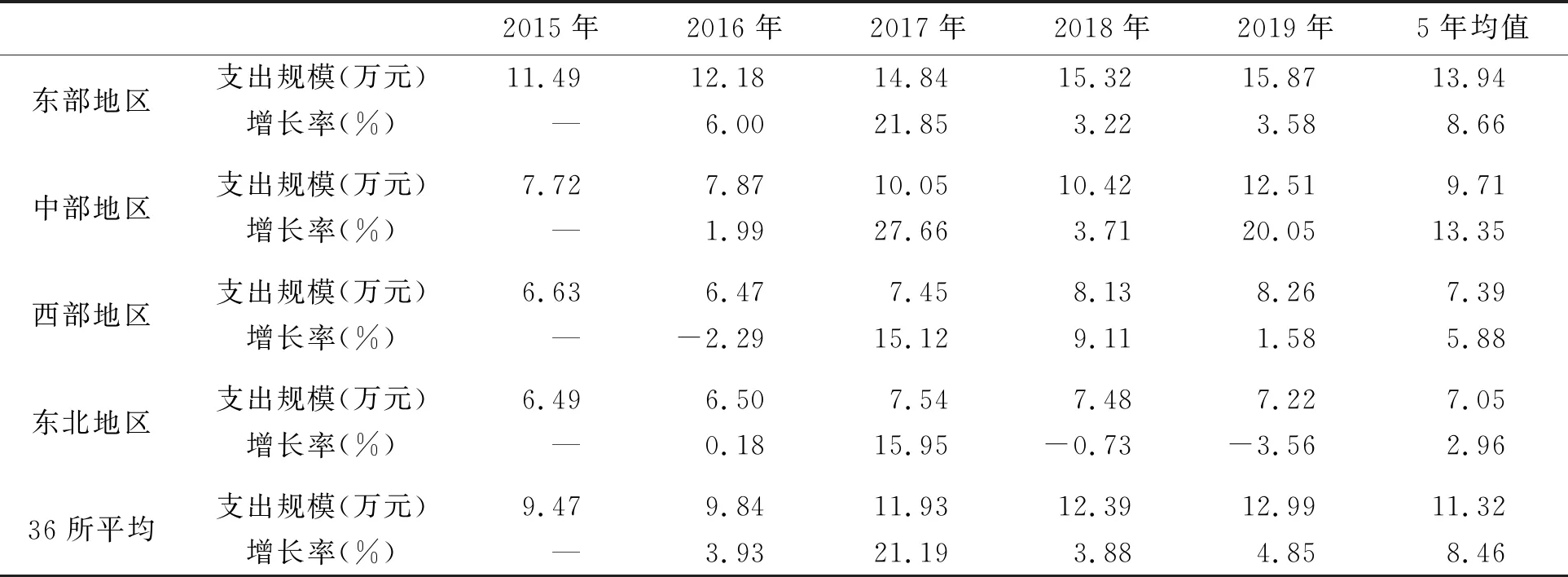

就学校的师均支出规模来说,地区间和地区内不同学校间的差异较大。以2019年为例,如图1所示,东部地区最大的是清华大学,高达698.60万元,远超东部其他地区的大学,也显著高于全国平均水平(230.77万元),最小的中央民族大学仅为143.07万元,前者约为后者的4倍;中部地区最大的是中国科学技术大学,为390.0万元,明显高于中部地区其他4所大学;西部地区最大的是西安交通大学,为201.68万元,而最小的是新疆大学,为54.37万元,约为西安交通大学的1/4;东北地区最大的是大连理工大学,为171.55万元,最小的吉林大学仅为118.30万元,前者约为后者的1.5倍。

图1 2019年36所世界一流大学建设高校师均支出规模

3. 生均支出规模变动趋势不一,校际差距大于区间差距。培养一流人才是一流大学的根本任务,生均支出规模是一流大学人才培养质量的重要体现,也是衡量大学教育资源分配是否合理的重要标准,还是影响师资、教学设施等教学条件如何配置的关键要素。表4数据显示,2015—2019年,36所大学总体上的校均生均支出(5)校均生均支出是指各地区世界一流大学建设高校生均支出的平均数。规模呈逐年上升趋势,但四大地区变动情况不一。东部和中部地区的校均生均支出规模呈逐年上升趋势:东部地区从11.49万元上升到15.87万元,居四大地区之首,年均增长率达8.66%;中部地区从7.72万元上升到12.51万元,仅次于东部地区,但年均增长率高于东部地区,为13.35%。西部地区呈现了先下降后上升的趋势,从6.63万元波动上升到8.26万元,年均增长率为5.88%。全国校均生均支出规模最低的是东北地区,约为东部地区的一半左右,并且呈现了先上升后下降的趋势,从2015年的6.49万元上升到2017年的7.54万元后,又下降到2019年的7.22万元,年均增长率仅为2.96%,远低于全国平均水平。

表4 2015—2019年四大地区世界一流大学建设高校校均生均支出规模及增长率

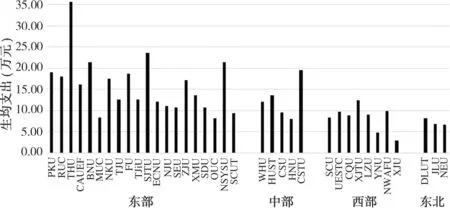

如图2所示,就学校的生均支出规模而言,2019年36所一流大学之间的校际差异较大:全国规模最大的仍是东部地区的清华大学,高达35.69万元,远高于东部地区和全国平均水平(分别为15.87万元和12.99万元);规模最小的是西部地区的新疆大学,仅为2.89万元,约占清华大学的1/12。从生均支出规模的增长速度看,全国增速最快的是东部地区的中山大学,5年间的平均增长率达25.51%,远高于东部8.66%和全国8.46%的平均增速。而5年间全国负增长的两所大学分别是北京大学和东北大学,这主要是由于这两所大学的折合学生数增长速度快于其预算支出规模的增长速度。北京大学的预算支出规模虽然从2015年的126.74亿元增加到2019年的135.77亿元,但折合学生数则从63 841人增加到71 293人,所以生均教育经费从19.85万元下降到19.04万元,下降了4.08%。东北大学的预算支出规模从30.78亿元增加到37.49亿元,但折合学生数从45 087人增加至55 756人,所以生均教育经费从6.83万元下降到6.72万元,下降了1.51%。

图2 2019年36所世界一流大学建设高校生均支出规模

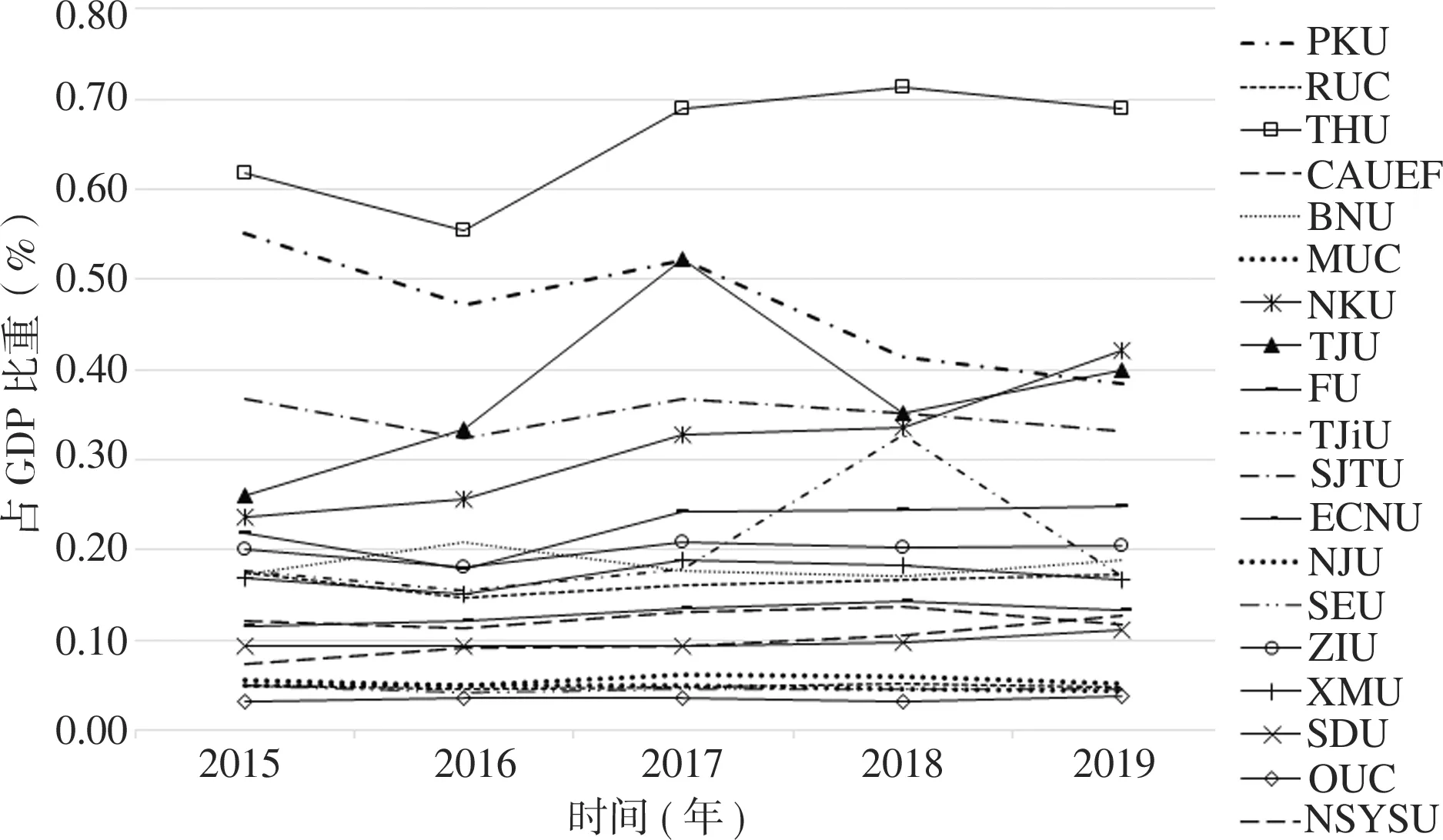

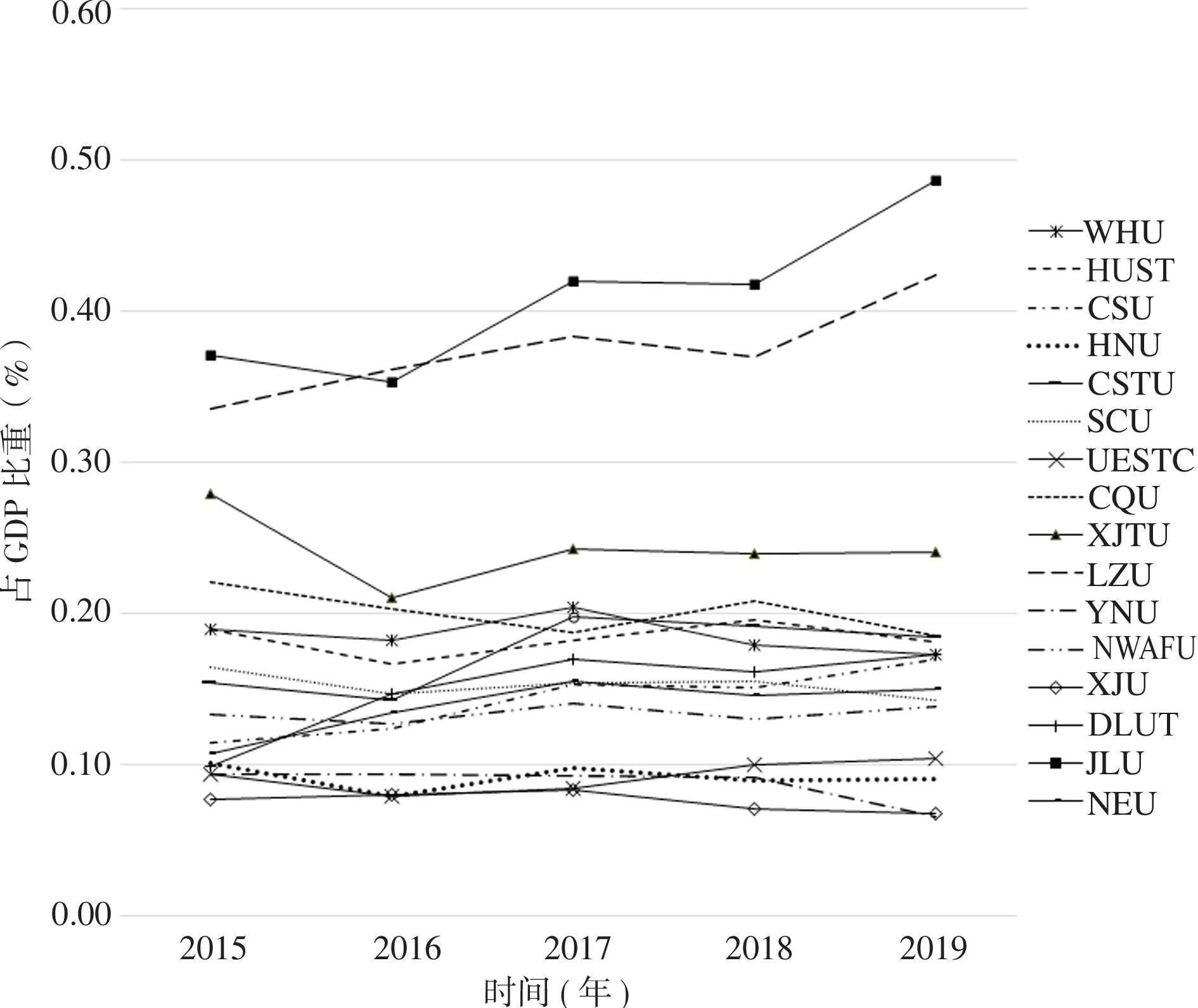

4. 支出规模占GDP的比重基本稳定,区内差异大于区间差异。图3和图4数据显示,2015—2019年,四大地区世界一流大学建设高校的支出规模占GDP比重的平均值波动较小,区域间差距较小:东部地区20所大学历年支出规模占GDP比重的平均值分别为0.19%、0.18%、0.21%、0.21%和0.20%,保持了相对的平稳;中部地区5所大学历年支出规模占GDP比重的平均值分别为0.15%、0.14%、0.17%、0.16%和0.16%,基本平稳,但低于东部地区;西部地区8所大学历年支出规模占GDP比重的平均值分别为0.17%、0.16%、0.17%、0.17%和0.17%,较为平稳,但低于东部地区,略高于中部地区;东北地区3所大学历年支出规模占GDP比重的平均值最高,分别为0.19%、0.21%、0.25%、0.24%和0.27%,是四大地区中波动幅度最大的。支出规模占GDP的比重较为稳定的同时,四大地区内部支出规模占GDP比重的平均值差异却较大:从东部地区看,清华大学支出规模占GDP比重的平均值一直是最高的,从2015年的0.62%增加至2019年的0.69%,而最低的中国海洋大学则只保持在0.03%~0.04%,仅约为清华大学1/20;从中部地区看,武汉大学最高,维持在0.17%~0.20%,而最低的湖南大学均不高于0.1%;从西部地区看,新疆大学最低,每年均不足0.1%,兰州大学一直最高,并从2015年的0.34%增加至2019年的0.42%,约为新疆大学的4倍;从东北地区看,吉林大学最高,从2015年的0.37%增加至2019年的0.49%,约为东北大学和大连理工大学的3倍。

图3 2015-2019年东部地区各大学支出规模占本省份GDP的比重

图4 2015-2019年中部、西部、东北地区各大学支出规模占GDP的比重

(二) 我国一流大学经费支出结构的实证分析

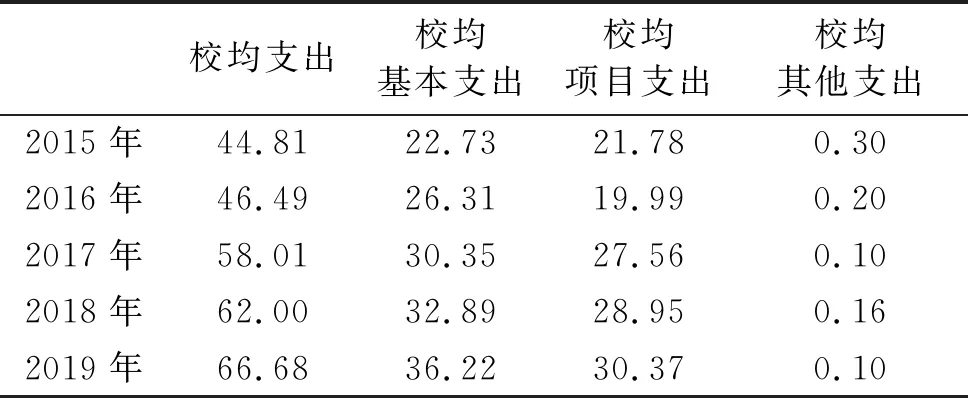

1. 横向维度上,支出结构相对单一且稳定,基本支出与项目支出大致持平且呈逐年上升趋势。由于上缴上级支出、事业单位经营支出以及对附属单位补助支出占比极低,所以本研究把36所大学的横向支出主要划分为基本支出、项目支出与其他支出。表5显示,我国世界一流大学建设高校的其他支出占比极低,呈现出以基本支出和项目支出为主的格局,且两者大致持平,支出结构相对单一;同时,基本支出、项目支出以及其他支出的占比5年间波动较小,基本保持稳定。2015—2019年,无论是校均支出、基本支出还是项目支出,36所大学横向维度的支出均呈逐年上升趋势;在各项支出占比上,基本支出占比维持在53.83%~59.51%,平均为55.94%;项目支出占比维持在39.67%~45.41%,平均为43.29%;其他支出占比较小,分别为0.76%、0.82%、0.59%、0.99%和0.67%,平均仅为0.77%。

表5 2015—2019年世界一流大学 建设高校校均横向支出项目 单位:亿元

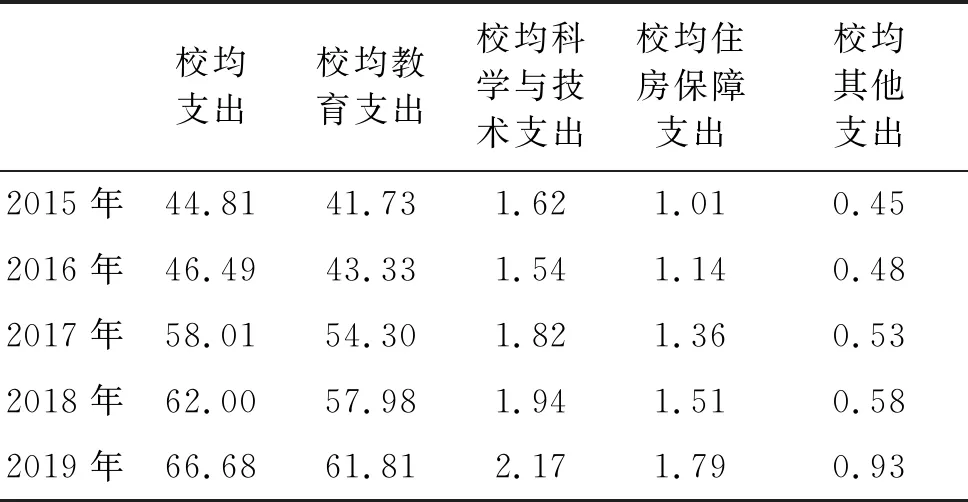

2. 纵向维度上,多数大学以教育支出为主,呈现稳定的一元格局。从纵向维度的支出项目看,2015—2019年,无论是校均支出、教育支出或是其他支出,在绝对规模上均逐年增加,保持上升趋势(见表6)。在各项支出占比上,除清华大学和中国科学技术大学外,其他34所大学的教育支出均占据90%以上的比例,5年平均值为92.83%;科学与技术支出占比则维持在3.91%~4.88%,5年平均为4.36%;住房保障支出占比稳定在2.3%左右。我国一流大学纵向支出呈现了极其稳定的以教育支出为主的一元格局。其中,清华大学5年间的教育支出占比分别为84.75%、84.70%、87.40%、88.81%、87.21%,科学与技术支出占比分别为2.38%、2.73%、2.88%、3.65%、3.30%。而中国科学技术大学由于其特殊性,5年间的教育支出占比分别为54.31%、45.79%、51.70%、51.28%和46.86%,科学与技术支出占比分别为44.95%、53.18%、47.52%、48.07%、52.26%,其他支出占比极小,呈现了教育支出和科学与技术支出基本持平的二元格局。

表6 2015—2019年世界一流大学建设高校 校均纵向支出项目 单位:亿元

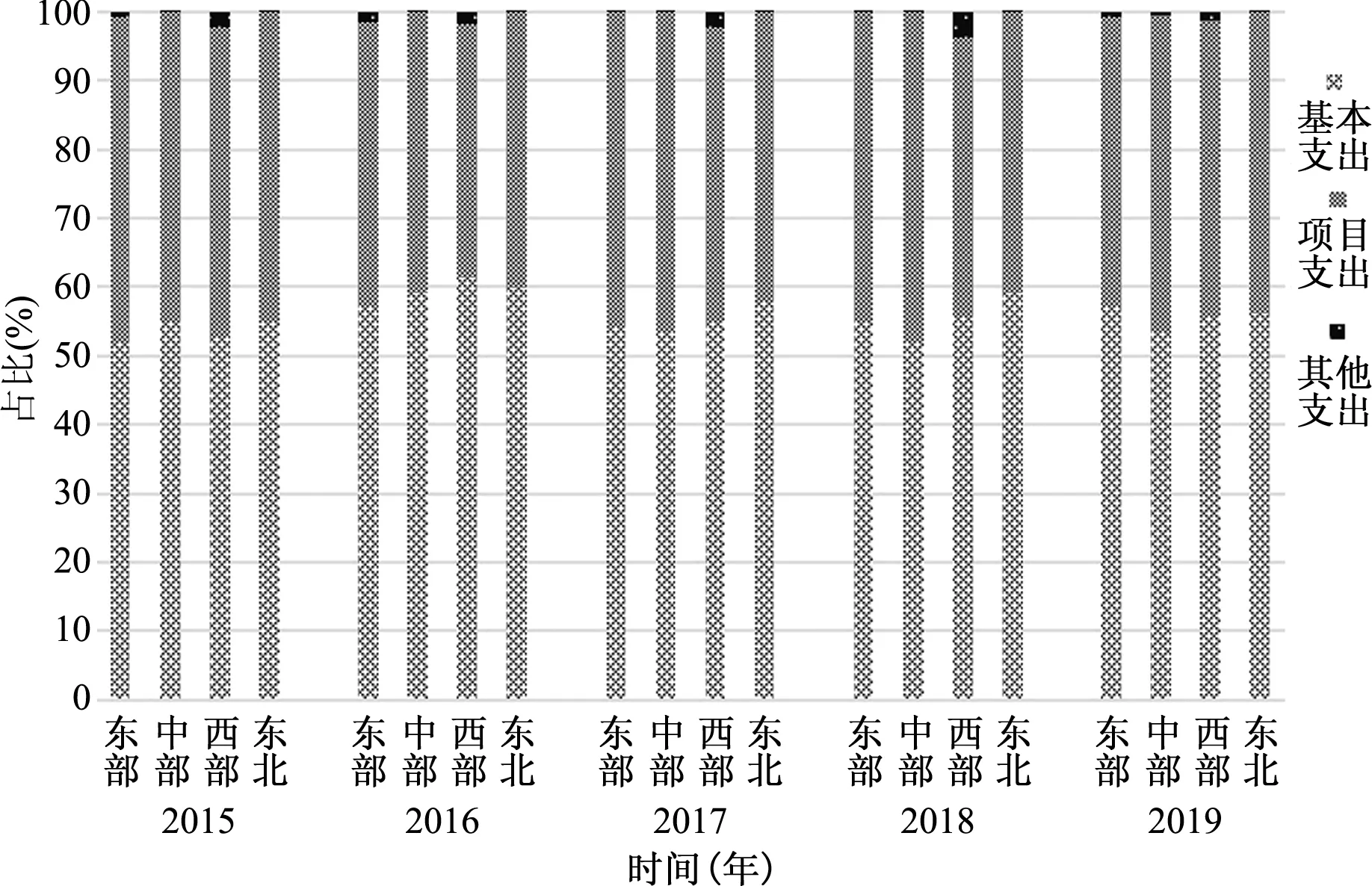

3. 总体而言,无论是横向还是纵向维度,地区间支出结构差异不明显。如图5所示,在横向维度的支出结构上,以2019年为例,东部地区的校均支出、基本支出与项目支出在规模上大致为西部地区的2倍,但是支出结构上却保持了高度的一致。5年间,东部、中部、西部以及东北地区大学的基本支出占比平均值分别为55.21%、54.69%、56.20%和57.68%;项目支出占比平均值分别为44.17%、45.18%、41.54%和42.29%;其他支出占比平均值分别为0.63%、0.13%、2.27%和0.03%。其中,西部地区大学的其他支出占比较大一些,但总体来说,地区间横向维度的支出结构差异并不显著。

图5 2015—2019年四大地区世界一流大学建设高校横向支出的平均占比

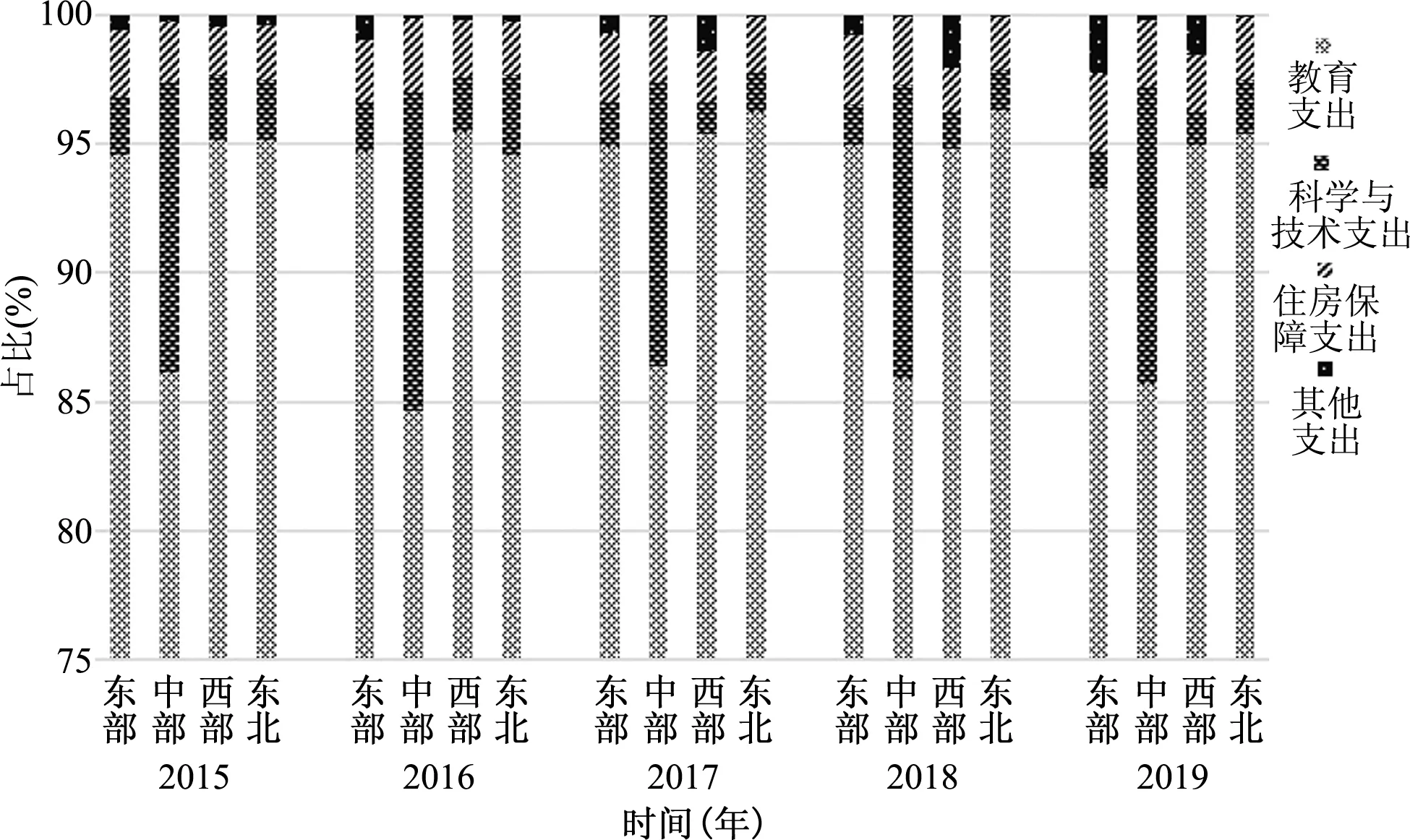

如图6所示,在纵向维度的支出结构上,除中部地区外,支出结构差异并不明显。2015—2019年,东部、中部、西部以及东北地区大学的教育支出占比平均值分别为94.48%、85.75%、95.16%和95.54%;科学与技术支出占比平均值分别为1.81%、11.54%、1.75%和2.15%;住房保障支出占比平均值分别为2.69%、2.60%、1.99%和2.15%;其他支出占比平均值分别为1.02%、0.11%、1.10%和0.16%。中部地区的中国科学技术大学是唯一一所教育支出和科学与技术支出基本持平的大学,由此降低了中部地区教育支出的平均占比,提高了科学与技术支出的平均占比。

图6 2015—2019年四大地区世界一流大学建设高校纵向支出的平均占比

其他三大地区的教育支出占比均在90%以上,科学与技术支出占比均不足3%,住房保障支出、其他支出占比差异不大。

三、 特征总结和问题分析

(一) 我国一流大学经费支出的特征总结

就经费支出规模而言,我国一流大学的支出规模较为庞大且保持逐年增长的趋势,但各大学因受学校类型和综合实力等多方面影响,支出相差较大。就经费支出结构来说,各大学的支出结构相对稳定,横向上基本支出与项目支出大致持平,纵向上则以教育支出为主,呈现出稳定的一元格局。

1. 支出规模庞大,呈上升趋势,年均增长速度高于GDP增速。以2018年为例,多数大学的支出规模为40亿~100亿元,师均支出规模为100万~400万元,生均支出规模为5万~25万元,远高于2018年全国普通高等学校的校均支出(4.51亿元)、师均支出(71.81万元)(6)校均支出和师均支出根据教育部发布的《2018年全国教育经费统计快报》和《2018年全国教育事业发展统计公报》中的普通高等教育总投入(12 013亿元)、学校数(2 663所)和专任教师数(167.28万人)计算得出。和生均支出(3.629 4万元)水平[21]。此外,5年间,36所大学总支出和校均支出平均增长了10.74%,其中2017年的增长率达到24.77%,这和“双一流”政策的实施关系密切;师均支出和生均支出的平均增长率分别为8.41%和8.46%。可见,我国世界一流大学建设高校的支出规模保持了稳定增长的状态,增速高于5年间平均GDP增速(6.54%),这说明我国对高等教育尤其是一流大学的重视程度和投入力度均与日俱增。同时,除师均支出外,总支出和生均支出的增速均略高于2018年全国普通高等学校生均教育经费总支出的增速(8.42%)[21],这说明我国政府充分重视“双一流”建设和一流大学的发展,将更多的经费投向了所在地区的世界一流大学建设高校。

2. 地区间支出规模差异显著,但其占GDP的比重较为稳定。无论是从总支出、师均支出还是生均支出看,东部、中部、西部和东北地区的大学在支出规模上都存在着显著差异。以2019年为例,在校均支出规模上,东部地区最大(80.49亿元),西部地区最小(39.77亿元),东部地区约为西部地区的2倍;在师均支出规模上,东部地区平均值为277.05万元,中部地区为239.60万元,西部地区为142.45万元,东北地区为143.10万元,东部约为西部和东北的2倍;在生均支出规模上,东部地区平均值为15.87万元,中部地区为12.51万元,而西部地区(8.26万元)与东北地区(7.22万元)总和仍不及东部地区。这可能是由于四大地区的经济发展程度差别较大,大学无法在“双一流”建设上获得等量的资金。尽管四大地区规模上存在较大差距,但每所大学支出增长的同时,其所在省份的GDP也呈现增长趋势,使得各大学支出规模占GDP的比重较为稳定:5年间,东部地区支出规模占GDP的比重稳定在0.2%左右,中部地区则为0.16%左右,西部地区为0.17%左右,东北地区为0.23%左右。这也说明每个地区的一流大学经费支出随着GDP的增长而逐年增长,不仅反映了一流大学所获得的经费逐渐增加,也反映了政府在一流大学投入上的努力程度日益增加。

3. 横向和纵向的支出结构均较为单一,且基本保持稳定。我国大学支出的类别较少,支出结构相对单一。2015—2019年,在横向支出上,各大学均以基本支出(55.94%)和项目支出(43.29%)为主,其他支出占比极低;在纵向支出上,除中国科学技术大学以教育支出和科学与技术支出为主、清华大学教育支出平均占比86.57%外,其他大学的教育支出均占据90%以上的比例,呈现出以教育支出为主的单一格局。此外,5年来的支出结构保持稳定,没有太大的波动:横向上,基本支出占比维持在53.83%~59.51%,项目支出占比维持在39.67%~45.41%;纵向上,教育支出的占比维持在92.34%~93.24%,科学与技术支出、住房保障支出以及其他支出也保持稳定。这说明在当前的收支分类和预算科目下,我国一流大学的横向和纵向维度的经费支出结构均已基本定型,非常稳定。

4. 从时间和校际维度看,支出规模和支出结构间无明显联系。本研究通过进一步研究我国世界一流大学建设高校经费支出规模与支出结构的关系发现,这两者间并未呈现明显的相关关系。从时间维度来看,整体而言虽然36所大学的总支出、师均支出和生均支出均逐年增长,但这5年中的经费支出结构未随之发生显著变化,呈现相对稳定的状态:横向上的基本支出占比、项目支出占比以及纵向上的教育支出占比这3组数据均较为集中,各自的变异系数(7)变异系数又称“标准差率”,是某组数据标准差与该组数据平均数的比值,用以衡量指标中各观测值的变异程度。非常小,约为0.03左右。从校际维度来看,以2019年为例,36所大学的支出规模虽有一定的差异,但在支出结构上仍保持了相对的一致性,尤其是在纵向支出结构上,36所大学的教育支出占比数据分布非常集中;同时,36所大学的支出规模、师均支出规模、生均支出规模与基本支出占比、项目支出占比、教育支出占比之间的相关系数(8)相关系数是以两变量与各自平均值的离差为基础,通过两个离差相乘来反映变量之间的相关程度,进而用以研究各变量之间线性相关程度的一个统计量。很低,仅约为0.2~0.3。

(二) 我国一流大学经费支出的问题分析

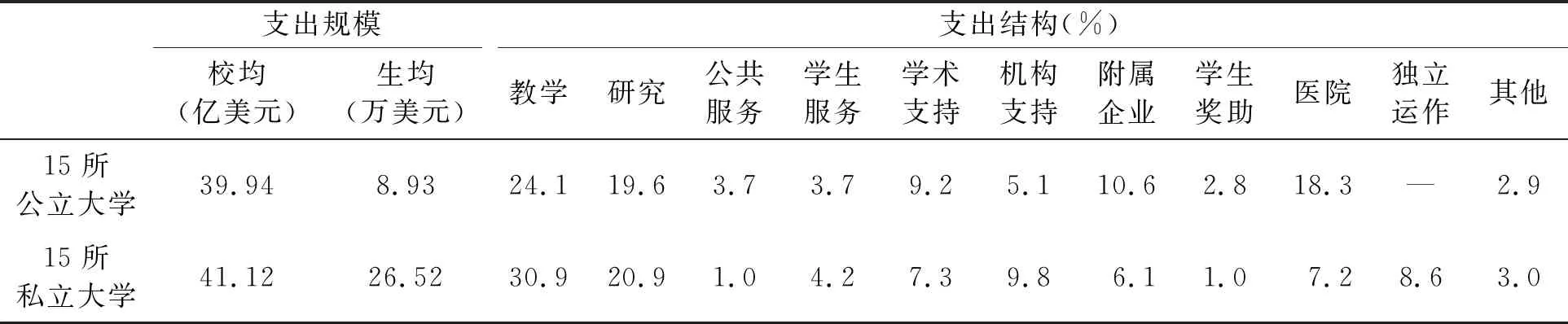

在全球知识体系中,美国占据绝对的统治地位,由此吸引了全世界的人才[22],其拥有当今世界上最发达的高等教育系统和最多的世界一流大学,科研实力和创新水平在世界范围内具有深远影响[23],对我国一流大学的建设具有重要的参考价值。本研究通过对比美国30所世界一流大学(9)本研究选取的美国30所世界一流大学是位列2018年泰晤士高等教育世界大学排名前百所中美国大学的前30所,包括15所公立大学和15所私立大学。15所美国世界一流的公立大学分别为加州大学洛杉矶分校(UCLA)、密歇根大学安娜堡分校(UM-Ann Arbor)、华盛顿大学(UW)、加州大学圣地亚哥分校(UCSD)、伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(UIUC)、威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison)、德克萨斯大学奥斯汀分校(UT-Austin)、加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)、加州大学戴维斯分校(UC-Davis)、明尼苏达大学双城分校(UM-Twin Cities)、北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC)、马里兰大学帕克分校(UMCP)、俄亥俄州立大学(OSU)、加利福尼亚大学欧文分校(UC Irvine)、匹兹堡大学 (PITT);15所美国世界一流的私立大学分别为加州理工学院(CIT)、斯坦福大学(Stanford)、麻省理工学院(MIT)、哈佛大学(Harvard)、普林斯顿大学(Princeton)、芝加哥大学(UChicago)、宾夕法尼亚大学(UPenn)、耶鲁大学(Yale)、约翰斯·霍普金斯大学(JHU)、哥伦比亚大学(Columbia)、杜克大学(Duke)、康奈尔大学(Cornell)、西北大学(Northwestern)、卡内基梅隆大学(CMU)、纽约大学(NYU)。的经费支出规模和结构(见表7)[24],发现我国一流大学的经费支出规模和结构存在以下几个问题。

表7 2017年美国30所世界一流大学的经费支出规模与结构

1. 支出规模相对较小,与美国世界一流大学相比存在一定差距。虽然我国一流大学的支出规模庞大且呈现逐年上升趋势,但与美国30所世界一流大学相比较却相对较小,存在一定的差距。考虑到国际的可比性,这里主要根据各支出规模占GDP比例进行中美比较。如表7所示,以2017年为例,就校均总支出规模来看,美国15所一流公立大学和15所一流私立大学分别为39.94亿美元和41.12亿美元[24],约为同年GDP(19.49万亿美元)的0.021%,而我国36所世界一流大学建设高校为58.01亿元,约为同年GDP(82.08万亿元)的0.007 1%;就生均支出规模而言,美国一流公立大学和私立大学分别为8.93万美元和26.52万美元[24],约为同年人均GDP(5.99万美元)的1.5倍和4.4倍,而我国36所世界一流大学建设高校为11.93万元,约为同年人均GDP(5.97万元)的2倍。可见,我国一流大学在总支出规模上仅约为美国一流大学的1/3,而我国一流大学的生均支出规模略大于美国一流公立大学,但远低于美国一流私立大学。因此,总体而言,我国一流大学的支出规模与美国一流大学相比仍存在一定的差距。

2. 支出结构一元化,未充分反映大学功能。美国一流大学的支出种类多样,按照功能划分为教学支出、研究支出、服务类支出(学生服务、公共服务、学生奖助学金)、支持类支出(学术支持、机构性支持)、其他附属支出(医院支出、附属企业支出、其他)等,呈现多元格局。如2017年,美国30所一流大学用于教学和研究的支出占比分别为27.5%和20.3%,其中占比最高的约翰斯·霍普金森大学分别为34.7%和51.8%;支持类支出占比约为15.7%,其中学术支持和机构性支持占比分别为8.3%和7.5%;服务类支出的占比约为8.2%;其他附属支出中,医院支出、附属企业支出、其他占比分别为12.8%、8.4%和3%[24]。这种多元化的支出格局反映的是大学功能的多样化。相对来说,我国一流大学在纵向上以教育支出为主,其他项目的支出占比极小,支出结构一元化。这种纵向上的单一支出结构,无法充分反映大学在教学、科研和社会服务等方面的基本功能,从而无法真实反映大学的作用和贡献。同时,受我国高等教育拨款方式的影响,我国一流大学在横向上以基本支出与项目支出为主,且两者基本持平。这种横向上的支出结构,无法充分反映和保障大学相关利益主体的利益诉求;此外,使用受限的项目支出占比过大,一定程度上降低了经费的使用效率。

3. 支出科目不够具体,数据较为粗糙。本研究在对支出规模和结构的数据进行分析的过程中发现,我国一流大学的支出规模和结构上存在的这些特点和问题,很大程度上与目前我国各大学部门预算的科目有关。我国一流大学所公开的预决算数据主要是根据《中华人民共和国预算法》《政府收支分类科目》《高等学校信息公开办法》等相关规定进行编制并公开的,因此包括类、款、项等支出科目。比如纵向上的教育支出是类,下设教育管理事务、普通教育、留学教育、进修及培训等款,其中普通教育又下设小学教育、高中教育和高等教育等项。但即使是具体到“项”的高等教育支出,其数据仍过于粗糙,并未详细列出高等教育支出中的教学、科研、社会服务、教师薪资、学生服务等反映大学功能和相关主体的财务数据。而横向上的支出科目更不具体,数据更为粗糙,未对既有的科目和数据进行充分和详细的说明,如绝大多数学校并未说明基本支出具体包括多少人员支出和公用经费支出,项目支出又包含了哪些项目,具体支出是多少等。笼统的预算科目[25]、粗糙的财务数据,不便社会公众的查阅与监督,难以保证支出使用的公开透明,无法优化教育资源的配置。而美国一流大学的财务支出数据非常详细、具体,而且所有财务支出数据高度公开、透明,会在学校官方网站和国家教育统计中心定期披露。因此,我国一流大学应尽可能全面地反映大学的支出规模和结构,便于公众和学界的监督与研究。

四、 我国一流大学经费支出优化建议

目前,我国“双一流”建设已取得了初步的成效,清华大学、北京大学这两所国内顶尖大学在2020年泰晤士高等教育世界大学排名中已分别排23和24位,率先进入世界一流大学行列,而中国科学技术大学紧随其后,排80位[26]。2019年2月颁布的《中国教育现代化2035》指出,要“完善多渠道教育经费筹措体制”“优化教育经费使用结构”“全面提高经费使用效益”。因此,在“双一流”建设的关键时期,我国可通过扩大支出规模,优化支出结构,推动支出信息详细化、透明化等途径,不断提高经费使用效益,持续提升我国大学的综合实力和全球影响力。

(一) 继续增加大学收入,以扩大支出规模

霍华德·鲍温(Howard Bowen)提出的成本收入理论认为,大学的支出是收入的函数[27]。也就是说,为了提高实力、知名度与影响力,大学会尽可能扩大其收入规模,并将筹集的资金用于学校的发展,这将导致大学支出规模的不断扩大[28]。因此,一方面,由于我国大学尚未形成多元化的经费来源结构,政府仍是我国一流大学经费最主要的来源渠道,所以各级政府应该继续增加财政投入,尤其是中央政府应继续加大对经济相对落后地区(如西部和东北部)大学的投入,以满足各地区大学支出逐年增长的需求,缩小地区间的教育水平差距。另一方面,高等教育的准公共物品属性决定了其供给主体理应多元化[29]。美国的世界一流大学,不管是公立还是私立,政府拨款、学生学杂费、运营收入、社会捐赠等都是其经费的主要来源,多元化的收入来源结构既可以增加大学收入、减轻大学对政府的依赖,还可以鼓励各出资方监督大学各项支出,从而提高经费的使用效率,提升大学办学水平。因此,首先,政府应进一步放宽一流大学学费的定价自主权,在规范学费标准的同时,建立各地区和各学校的差异化学费体系,使学费定价成为政府机制与市场机制“双重耦合”的结果[30],使学费既成为大学经费的重要补充,又成为保障教育公平的工具。其次,大学应不断提升自身的教学和科研能力,通过专家咨询、成果转化、技术转让等多种形式实现产学研一体化,尤其是东部地区和中部地区的大学,更应该通过市场机制实现学术资本化,增加大学的运营收入,并反哺教学和科研。最后,各地区大学要积极维护与校友的关系,培育校友捐赠文化,创新校友反哺母校机制,完善校友捐赠生态系统[31],并通过大学教育基金会的市场运作,使捐赠收入实现保值和增值。只有经费来源多元化,逐步减少对政府投入的依赖,大学才能稳定地增加收入,从而保证并持续扩大支出规模。

(二) 持续优化支出结构,以反映大学功能

大学的支出结构反映了一所大学的资源投入方向和资金使用效能,一定程度上反映了大学功能的实现程度。公众普遍认同大学具有教学、科研和社会服务三大职能,所以美国一流大学在支出结构上呈现了以教学、研究、服务等为主的多元化格局,而且会根据大学自身发展特点和传统而略有不同。因此,即使是在现有的预算科目框架内,我国一流大学也应通过以下两个方面不断优化经费支出结构,推进支出结构的多元化进程。一方面,作为一种教育机构,大学的本质在于培养人才,因此应继续充分重视一流大学的教学工作;同时,世界一流大学建设高校作为“双一流”建设的排头兵,大学的科研功能尤为凸显,其科研产出水平的高低直接影响了我国一流大学在世界大学中的地位,因此要建立以教学与科研为双导向的支出结构,在优先保障教学经费支出、加大教学经费支出力度的同时,稳定增加科研经费支出,在纵向支出结构上最大可能地提高教学和科研支出的比重[32]。另一方面,由于大学是一种人力资源密集型组织,大学功能的实现很大程度上依赖于大学教师群体,所以在横向支出结构上,应在尽可能减少项目支出或放宽项目支出使用界限的同时,不断增加基本支出中的人员经费支出,尤其是增加专任教师群体的人员支出占比,改变当前我国大学教师薪酬水平低于同等人力资本储备的知识密集型行业水平的现状[33],重新构建起科学合理的大学教师人力资本价值补偿与回报机制[34],加大专任教师的教学薪酬支出,增补科研薪酬支出,通过提供有竞争力的薪酬水平,构建我国一流大学的高水平专任教师队伍。

(三) 不断细化预算科目,且公开支出数据

一般情况下,国际上按照支出功能和支出对象两个维度进行财务数据的统计和公布。美国一流大学大多按照这两个维度统计并公布财务数据,美国国家教育统计中心公布的数据是按照功能支出进行统计的;而经济合作与发展组织则是按两个维度统计该组织内的国家和部分非该组织内的国家的大学经费支出,并对数据进行公布[35]。这些翔实且公开的财务支出数据有助于政策的制定、大学的发展和学界的研究。我国一流大学可以参考国际做法,结合大学经费拨款制度,细化当前横向和纵向上支出项目的科目。一方面,我国一流大学应结合《高等学校会计制度》,在公开的科目上,适当调整和大学支出无关的支出科目,细化当前各项级的预算科目,如将“高等教育支出”细化为教学支出、教学辅助支出等;明确“基本支出”中人员经费支出和日常公用经费支出的数据,并将人员经费支出按照人员类别分别统计;细化并公布“项目支出”中基本建设经费支出、高校基本科研业务费支出、高校捐赠配比资金支出、高校教育教学改革支持经费支出、高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金支出等具体分项的数据。另一方面,我国一流大学还应及时、主动、详细、准确地公布细化后的所有数据,保证教师、学生、校友以及社会公众的知情权,使相关利益主体更好地行使监督者的权利,积极评价大学的资金使用状况。同时,政府既可联合大学建立起具有中国特色的大学信息公开数据体系和高等教育综合数据系统,也可建立多主体参与的高等教育财政问责制度来对大学的支出情况进行考评[36],并建立全国统一规范的以信息公开为核心的财务报告制度和绩效报告制度[37]。只有把大学支出科目分类不断完善、细化,将所有数据进行真实详细的公开,才能真实、准确地反映我国一流大学的支出结构,为扩大支出规模和优化支出结构提出更具体的对策建议,进而为推动“双一流”建设提供有效的保障。