东方红一号,从他们手中放飞

2020-05-19

50年前,新中国的科研工作者们白手起家,克服重重困难,成功地将东方红一号卫星送入太空,实现了中国卫星零的突破,使中国成功晋身为“太空俱乐部”一员。时隔多年,当年的亲历者们最年轻的也大多年逾古稀,离开了工作岗位。但回首那段艰苦而又不平凡的岁月,那些鲜活的往事仍历历在目,如夜空中最亮的那颗星般闪耀……

跟随大师造首星,何其有幸

文/ 胡其正 口述 黄希 整理

在毛泽东主席“我们也要搞人造卫星”的号召下,在钱学森提出“需要一些年轻理工毕业生加入其中”的背景下,1959年,24岁的我从清华大学电机系毕业后,被分配到了一个“神秘单位”——581组。这个组当时负责拟定新中国人造卫星规划,组织和协调人造卫星、火箭探空业务。

钱骥说将来要搞上天的事

在西苑操场甲一号,我第一次见到了581组办公室负责人钱骥。当时的钱骥实际上担任的就是卫星总体技术负责人的职位。我们第一次见面,言语不多、目光深邃的钱骥给我表达了三层意思:一是欢迎;二是注意保密;三是我们搞的是探空,将来要搞上天的事。

我听后觉得特别兴奋,能够跟随科学家们搞卫星,何其有幸!随后,我就参加到以杨俊文为组长的火箭探空与卫星预研总体组,从事火箭探空和卫星预先研究工作,开始了我的航天生涯。

据中科院空间物理所党委书记吴智诚(时任581组科研计划管理负责人)回忆,西苑操场甲一号是1954年前后中科院向中直西苑机关借用的一处院落。这里杂草丛生,条件简陋,却是我国空间事业的发源之地。在这里工作的有8个研究组,全面展开火箭探空各项研究工作和卫星预研准备。

▲ 西苑操场甲一号581组院门,后面可见办公及试验室小楼

581组组建之初,赵九章、钱骥、杨嘉墀一行兴致勃勃去苏联观摩卫星,却只是远远地看了一眼卫星的外形,更谈不上合作与技术援助了。没有学到卫星研制本领,却激发了这些科学家们的斗志:不让学,我们自己搞!

值得自豪的是,我国是从零开始,完全靠自力更生发展了卫星事业。在调研了国内外工业基础后,结合我国当时的经济条件和科研条件,科学家们建议“现在放卫星与国力不相称,要调整空间技术研究任务”。

这正符合中央关于卫星工作的指示精神。于是,581组随之做出调整,把研究重点放到搞探空火箭上。

1960年—1965年,我国共发射试验了20多枚T7、T7A火箭,为卫星研制打下了一定的技术基础。

赵九章向总理递送报告

1960年—1962年,这是中国航天“困难而有进展的三年”。说困难,全国人民都面临同一个问题:吃不饱肚子。比吃不饱肚子更困难的是工作没有头绪。没有见过卫星,也没人干过卫星。钱骥说,不怕,我们自己干。他带领大家从查找文献开始,从零开始,从一点一滴开始。

在西苑操场甲一号院,日子虽然艰苦,但是所有人干劲都很足。每晚都是领导来催促年轻人早点熄灯回去休息。钱骥总是勉励大家:人生一定要有目标,不然活着就没有意义。

在赵九章、钱骥的带领下,我们通过火箭探空和卫星预研,取得了实践经验,基本摸清了卫星的组成、功能和关键技术,开展了卫星结构、热控、测控、跟踪、天线、电源等关键技术的研究;理出了我国卫星发展的途径,“以应用为牵引”成为了我国卫星研制事业的指导思想。至此,我们已经为卫星正式立项做了较全面的准备。

1964年10月,赵九章、钱骥一行应国防科委邀请去20基地(现为酒泉卫星发射中心)访问。结束这次访问后,赵九章迫切地感到应该要向中央写报告,申述搞卫星的必要性和可能性。钱骥、吴志诚协助赵九章完成了报告。1964年12月,第三次全国人民代表大会期间,赵九章把报告直接呈送周总理。1965年1月,钱学森也写信给聂荣臻,认为现在已有条件考虑卫星问题了。

此前,在西苑操场甲一号的581组已经更名为地球物理所二部,他们组建了一支专业的卫星研制团队,由二部副主任钱骥担任卫星的技术总负责人,共设8个专业室。我国卫星研制由此走上了专业化发展之路。

为了尽快向中央提交报告,科学院责成何正华、潘厚任和我3人组成总体组,由钱骥直接领导,负责撰写《我国卫星事业发展的十年规划》《关于发展我国人造卫星工作的规划方案建议》两个报告。1965年8月,时任中科院党组书记张劲夫在中央专委第十三次会议上提出报告,并得到批复:通过,执行!从此卫星研制正式立项,中国科学院将此列为1965年第1号任务,代号定为“651”。

1965年10月20日—11月30日,中国科学院受国防科委委托在北京友谊宾馆科学会堂,召开了我国第一颗卫星论证会。这次会议在我国航天史上非常重要,讨论了先进可靠的设计思想,确定了这颗星“上得去、抓得住、听得到、看得见”的任务目标,明确了“全国一盘棋”造卫星的思路,不仅明确了技术方案,同时还布置了任务,要求大家按照节点来推进工作,全力确保我国第一颗人造卫星的研制节点。

会后中科院成立了651设计院,加强了总体组。按照科学家们的设想,大家是很想在1969年国庆前把第一颗人造卫星送上天的。国庆20年,放飞第一星,这是多大的光荣啊。按照当时的准备工作,也是完全没有问题的,但是没有实现。

因为,“文革”来了。

孙家栋动乱中临危受命

白天夜晚学习、批判和斗争,张劲夫被夺了权,中科院党组垮了,基层党组织瘫痪了,西苑操场甲一号成了重灾区。有人被斗受伤,有人被斗致死。1968年10月,赵九章被迫害致死。这样混乱的局势,严重地影响了卫星研制进度,但能工作的同志依然还在努力工作。

赵九章含冤去世后,钱骥也受到冲击。“靠边站”后,他和一个普通技术人员一样工作,不断为年轻同志提供资料,一如既往地沉默。看到昔日受人尊重的科学家被迫害,大家感到深深的无奈。卫星研制工作在艰难的局势中缓步推进。

到了1967年年底,国家开始酝酿成立空间技术研究院,办公地点也从西苑操场甲一号和中关村搬到了现在的白石桥。孙家栋临危受命,担任“东方红一号”技术总负责人,带来了10多名业务骨干,把导弹研制的工程经验结合到卫星工程中来,成立了新的总体组。

在那个风雨飘摇的时代,新成立的空间技术研究院在钱学森、常勇等领导下,总体部在孙家栋带领下和周洪章等军管会同志支持下,排除万难,继续推动着东方红一号卫星的研制工作稳步向前。

1970年4月24日,东方红一号卫星声震寰宇,全球为之振奋。我们也为亲眼看到期盼多年的卫星在太空飞翔而无比兴奋,然而当年两个积极开拓卫星事业的奠基人:赵九章、钱骥,一个已经含冤九泉,无法亲眼目睹这一刻;另外一个却只能在北京白石桥的空地上默默地、欣慰地仰望。但是,他们为“第一星”所做的贡献永远被世人铭记。

助攻“东方红一号”上天

文/ 张文杰 口述 林佳昕 整理

▲ 跟随庄逢甘创业的18名大学生,前排左四为张文杰

我今年87岁。从一个不懂航天、不懂气动的门外汉成长为一名气动力学者,我参与见证了中国航天创造的一个又一个“第一”。

“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,这颗星当时是很先进的,比苏、美、法、日发射的卫星重量都大。它的发射震惊了全世界。

那么,当年我们是如何把这颗重达173公斤的卫星送入轨道的呢?

导弹闯进我的生活

讲卫星,必须先讲导弹。1956年,从南京大学毕业后,我拿着一封介绍信来北京报到。学了整整4年数学,怎么也想不到,导弹很快将闯进我的生活。

分配到国防部五院7室后,我和另外17名大学生跟随空气动力学专家庄逢甘开始创业。

“你们的起步线是同一条,看谁最后跑到前面去!”为了建设风洞,庄总鼓励我们在工作中好好学习。我们这群年轻人劲头很大,每天深夜都是指导员把大家从办公室“轰回”宿舍。

1957年,一条爆炸性新闻轰动全球,苏联发射了世界第一颗人造地球卫星。同年,我国在苏联的帮助下开启了核武器和导弹事业的建设,很快,传说中的“1059”秘密运抵中国。

仿制导弹的工作开始起步。我们只是协助提供数据,通过计算把导弹设计方法定下来,由总体设计人员进行加工。导弹要上天,它在空气中飞行将受到怎样的力,空气摩擦将使它怎样受热等都是外形设计需首要考虑的。我们就是要算出其中关键的数据,供总体设计人员参考。

1958年5月,毛泽东主席提出:我们也要搞人造卫星!然而,谈起“东方红一号”,我必须先讲导弹。因为有了运载能力,才可以去打卫星。

第一枚导弹“1059”仿制成功后,我国自主研制出了东风二号短程导弹。

1965年1月,钱学森向国防科委提出“早日制订我国人造卫星的研究计划”的书面报告。2月,聂荣臻副总理指示国防科委:我国导弹必须有步骤地向远程、洲际和发射人造卫星发展。按照步骤,要先把中程导弹搞出来,作为运载工具。

同年,我国第一座用于航天气动力试验的低速风洞建成。我们还出了洋相嘞!因为没看见过,大家都是照着资料把风洞的核心部分喷管计算绘画出来的,工程师看了图纸却表示:太大了,做不出来!

由于不懂设计,吃了不少苦头,但我们这群人边学边干,一直在奔跑,从设计、加工、安装、调试到投入型号试验,在北京云岗建成了十几座从低速到高超音速的风洞试验设备。

随着大批新型号相继上马,我们在“新天地”尽情发挥着用武之地。

默默“助攻”的人还有很多

1966年1月,七机部确定第一颗卫星的运载火箭,第一、二级选用东风四号液体导弹。8月,运载火箭正式命名为“长征一号”。1967年3月,七机部建议将长征一号飞行试验与东风四号飞行试验相结合。

“东四”是我们一起合作搞上去的。1970年1月,我国中远程导弹东风四号飞行试验获得成功。我清楚地记得,“东风四号”风洞试验数据正常。而长征一号火箭是在东风四号两级火箭基础上增加一个固体三级发展起来的。当年“长征一号”没做风洞试验,所以我们就没有“插上手”。不过这是后话了。

那时,我全然不知“东方红一号”任务。一方面工作是保密进行的,另一方面“东风四号”气动数据正常。坦白讲,工作没有问题是不会有人找的,有了问题才会知道。

“东风四号”研制成功,对发射人造地球卫星起了重要作用,东方红一号卫星发射进入倒计时。

卫星上天当晚,我正在云岗的家中。没有一点预兆,突然就听见外面有人喊:“卫星上天了!”接着,邻里街坊欢呼雀跃地跑出家门,奔向空旷的广场。我也跟着跑出去了,和大家一样抬头仰望着寻找“夜空中最亮的星”。

我们都高兴啊,中国也有卫星了!

我国搞卫星的能力、速度都是很快的。“东方红一号”重达173公斤,比苏、美、法、日四国发射的卫星总重还大,这就说明我国运载工具的推力也比其他国家要大。

我高兴的不只是看见了天上的星,还有后续工作有了推进,这次发射卫星的运载工具没问题,接下来就看能否把手上的星也送上天了。

那时,我早已将精力投入到返回式卫星等型号的研制中。因工作和总体设计部联系密切,一次偶然的机会,有人向我袒露了一个“惊天秘密”,原来长征一号火箭就是把“东风四号”进行了部分改装。

发射那天,我登上了高高的发射塔架

文/ 陈克明

东方红一号卫星成功发射,离不开长征一号火箭的一臂之力。当年我有幸参加了这枚火箭固体发动机的研究、设计、试制、试验直至发射的全过程,现在回想起来仍十分激动和自豪,往事一一涌上心头。

接受研制固体发动机任务

1965年1月,毛泽东主席亲自下达了研制人造地球卫星的任务。我当时所在的七机部四院(中国航天科工六院前身)接下了一项艰巨而又光荣的任务——研制东方红一号卫星的运载火箭长征一号的第三级固体发动机。

长征一号运载火箭是由导弹改型研制的,其第一、二级液体火箭最多只能把卫星加速到3.8公里/秒,而发射人造地球卫星必须要达到第一宇宙速度——7.9公里/秒。这最后的加速就要靠我们研制新的固体发动机来实现。

那时候液体发动机技术已经比较成熟,但固体发动机技术在国内还是空白。技术水平有限,生产条件也差,没有任何技术资料可以参考,我们只能自己研究固体推进剂。好不容易,我们弄到一本《火箭推进》的苏联原版教材,大家就自己翻译、反复学习。

在摸索中前进的道路总是艰难的。最开始配置出的固体推进剂不达标,燃烧温度上不来,推力时大时小。没技术,我们就用最笨的方法一点点摸索推进剂原料配比。3年多的时间,换了三四十种配方,一次次失败之后,我们终于获得了成功。

▲ 设计组在当时简陋的环境中开展研究工作

推进剂原料配比的问题解决了,燃烧室壳体材料的难题又来了。我们一行人带着图纸和技术文件,拿着七机部和国防科委的介绍信,跑遍了十几个省市,走访了30多位专家,始终没有找到一家能封闭独立研制燃烧室壳体的厂家。无奈之下只好化整为零,把任务分解给不同厂家加工,最后再拼装。

1967年6月,发动机的试制工作按照工艺路线全面展开。先后投产两个批次共6台试验件,研制进度十分缓慢,问题很多。到1967年年底,6台产品仅有1台达到了设计验收指标要求。没有合格的燃烧室壳体,发动机的所有地面试验工作都无法进行。

我当时是驻211厂设计组组长,压力很大。在这个举步维艰的阶段,七机部副部长钱学森要我们每周向他汇报一次第三级发动机的研制情况。他问得最多的是:这种事情你们设计时怎么考虑的?听完汇报后,钱学森说,这种新钢材只是在实验室条件下做过小型容器试验,没有进行生产条件下的工艺扩大试验,直接上产品试制,没有按程序办事,违背事物客观规律,出现这种情况一点也不奇怪。

研发期间,钱学森还多次提醒我们,要把安全系数都放在设计者自己的口袋里,应该给新材料、新工艺留有加工余量。“不然设计再好,中国人生产不出来,外国人也绝不会为我们生产,设计有什么用处?”

周总理也对这个工作很关心,我们常向他汇报情况。虽然压力如山、困难重重,但我们心里都明白,这是国家和民族的需要,决不能在困难面前退缩。

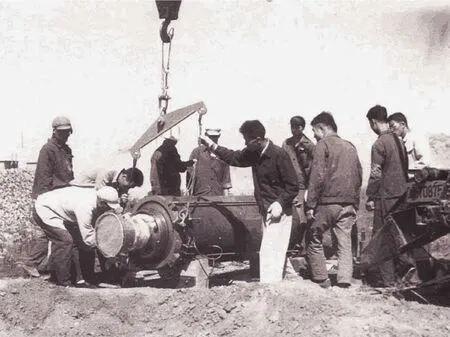

▲ 长征一号火箭固体发动机试验现场

在钱老的亲自指导下,我们设计组很快找到了问题的症结,并按照钱老帮助拟定的措施开展攻关。主要攻关措施是:重新处理试制中的设计问题;与七机部一院一部共同修改设计方案,将燃烧室壳体壁厚增加0.2毫米,为材料及工艺留有必要的加工余量,为此发动机增重11.3公斤;配合生产厂家改进热处理炉。在钢铁研究院等单位的大力协同下,经过3年攻关,鞍钢终于研制出了符合航天标准的超高强度的硅锰钼钒钢,燃烧室壳体的强度关随即迎刃而解。

压在心中的石头终于落地

1969年6月,院领导决定按原计划交付一台正式发射“东方红一号”用的发动机,再备份一台。7月6日,两台发动机运到了北京211厂总装车间。经过19次地面试车实验,我们成功交付了两台固体火箭发动机,确保了发射任务如期进行。

1970年3月27日,试验队一行18人乘专列从呼和浩特出发前往酒泉卫星发射中心。从4月1日开始,按照技术阵地检测工作程序表,第三级运载火箭的准备工作全面展开。在技术阵地经过12天紧张而有序的工作,全系统通过了3次总检查,星箭已经具备了转场的条件。

4月24日,我和试车台台长董树欣一起登上高高的发射塔架对固体火箭点火管做最后校对检查,此时距离火箭发射只有两个半小时。董树欣是三子级火箭点火线路连接的操作手,我则负责对每一道程序进行监护,每一根线都要仔细核对。这是最危险的一个环节,一旦发生意外就有可能当场爆炸。但我并不害怕,只是有些紧张。我不怕被炸死,只是担心最后一刻出现失败,无法完成党和国家交给我们的任务。

当天晚上9点35分,长征一号运载火箭在震耳的隆隆声中离开发射塔架,缓缓上升,喷出几十米长的火焰,光辉照人。火箭越飞越快、越飞越高、越飞越远,直冲苍穹。

听到不断传来的“星箭分离正常”“观察伞打开正常”“卫星入轨”的报告,压在我们心中的一块大石头终于落地。当时高兴的心情无法用语言表达,我们尽情地欢呼、跳跃,相互热烈握手、拥抱表示祝贺,许多人激动得热泪盈眶。

回到北京后,我接到通知住到了国务院招待所,和我一同去的还有七机部四院的李德春和董树欣。去了以后才知道,我们有17个人要在“五一”当天登上天安门城楼。知道消息的那天晚上,我整晚都激动得睡不着。

5月1日那天,我与钱学森、任新民、戚发轫等17名代表一起登上天安门城楼,受到了党和国家领导人的亲切接见。到现在我还记得周恩来总理那天对我们说的话:“你们都是有功之臣,为国家、民族争了光。新中国在成立这么短的时间内,就成功发射了卫星,很了不起。”

当年周恩来总理对航天事业和航天工作者的殷切希望我始终记在心里,并一直用这些标准要求自己。没有中国共产党就没有中国航天事业;没有老一辈革命家和中央领导人的决策与支持,就没有如今中国航天事业的辉煌成就。虽然现在我已经退休在家,但我还是一名共产党员,还是一名老航天人,只要党需要我、航天事业需要我,我会第一时间挺身而出。

(文字整理 刘喆)

发射阵地上惊心动魄的排故

文/ 刘福余 口述 代振莹 整理

1970年,东方红一号卫星研制进入总装测试阶段,我是电测组组长、总装测试现场指挥。卫星总装测试工作开始很顺利,但在3月21日,202兆赫的发射机工作电流突然增大了,问题不排除就不能出厂。

当天晚上10点多,各级领导都在现场,气氛特别紧张。我负责组织现场同志讨论分析问题到底出在哪里,是星上仪器的问题还是地面设备的问题?如果是地面设备问题,那么是电缆问题还是专用标定仪器的问题?如果是星上问题,就要拆卫星,不仅出厂时间保障不了,对产品也可能带来破坏,那就只能先从地面设备入手。

正好备份星当天晚上刚转运过来,准备第二天进行测试。我首先想到用备份星进行地面设备供电,如果电流仍然大,就是地面设备的问题。这样操作存在风险:电流增大,如果其他仪器烧了怎么办?后来我就跟有关同志征求意见,进一步分析认为,短时间供电超负荷问题不大。这一想法逐级汇报,领导研究后统一进行操作。

我亲自操作,把地面电缆插到卫星上,一插电,电表表针正好增大30个毫安。这说明不是卫星的问题,是地面设备问题。地面还得查是哪的问题,我们用精度更高的电流表校对综合控制台的电流表,表头正好误差30毫安。现场当时就鼓起掌,卫星不用拆了,问题也解决了。

3月24日,五院召开东方红一号卫星验收出厂总结大会。卫星出厂之前已经定下了进入发射场的名单,开始没有我的名字,后来因为排除了这个问题,大会上就对我进行表扬,同时提出必须要我跟着卫星进入发射场。

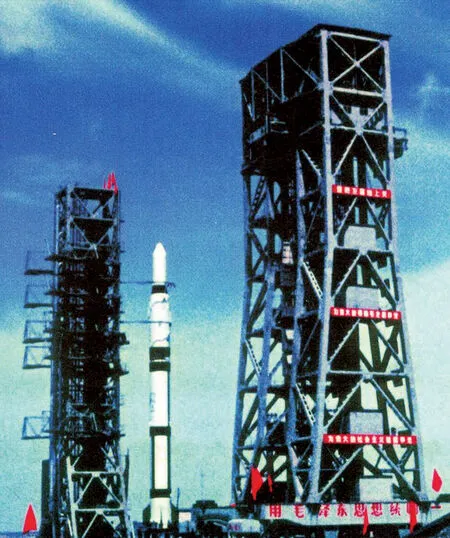

▲ 1号活动塔架离开,露出了长征一号火箭

到发射场后,我主要负责电测,需要进入发射阵地。运载火箭总检查很顺利,但发射前3天,卫星检查又出问题了,还是202超短波发射机,发现频谱仪上的频谱乱了。

大家都很紧张,这时候出问题会影响发射的。有人首先怀疑是外界干扰或测试设备有问题,但做了多次试验,故障也没有被排除。有领导提议:算了吧,直接把卫星和三级火箭吊下来,换备份卫星。但这样一来整个测试工作就要从头开始,卫星发射时间就保证不了了。

我在讨论会上绞尽脑汁,想到了出厂前的电流变化故障,提出根据之前的经验,先判断是不是卫星的问题,卫星是好的就不需要更换卫星了。这个想法得到了领导同意,领导把这个任务交给529厂来做,又落到了我的身上。

我给在技术阵地待命的同事尹长林打电话,喊他一起到发射阵地排除故障。我们两个直奔塔架,爬上高高的塔架,出了一身汗,棉衣也脱掉了,钻到整流罩里面靠近卫星。卫星有个小窗口,打开后手摸进去能够摸到电缆插头,但是看不见,我们担心电缆插头弄坏了怎么办,心里也会发颤。

卫星到发射场以后,所有电缆插头都用胶封死了,我们拧不下来,于是就用注射器装酒精溶解。后来把插头弄下来,地面测试的电缆直接接入后,卫星的频率就正常了,地面电缆插上去没有干扰。我们这个高兴啊,问题找到了,卫星不用拆下来了!

但后来测试还是有干扰,不过能知道不是卫星带来的了。当时十多个人在三级塔架上,不知道谁碰了一下三级火箭的隔热屏,就发现频率变化了,这才知道隔热屏对卫星超短波发射机有屏蔽和干扰。

整个排故经历了两天两夜,卫星故障排除后,向上级汇报以后得到批准,“东方红一号”4月24日晚上9点35分正式发射。

抓得住、测得准、报得及时

文 / 李卿

1970年4月,我只身奔赴负责东方红一号卫星飞离国境前后跟踪测轨的海南测控站。我的任务是确保卫星发射时多普勒测速跟踪系统处于最佳状态,实现对卫星的全程跟踪测速。

这是我第三次去海南站。从北京到海口市秀英码头,乘长途汽车去站里,一路上看到一条新架的通信线路,每根电线杆下都有荷枪的民兵在巡逻保护。

事后知道,全国有10多万民兵在保护从各个地面站通到位于酒泉卫星发射中心28号数据处理中心的一条条地面通信线路,以便最快准确计算出东方红一号卫星发射后的运行轨道。

在海南站奋战的日子虽然已过去了50年,但当年所经历的一切犹如昨天的事那样历历在目……

跟踪测轨系统形成中国特色

1965年8月,我满怀对未来的美好憧憬,来到北京中关村中国科学院地球物理研究所报到,被分配到二部。这里是我国于1958年提出要搞人造卫星的总体部581组所在地。

9月初,我国高空大气物理学和我国研制卫星的先驱,著名科学家赵九章所长接见了我们全体大学刚毕业的新同志,介绍地球物理所情况并对新同志提出殷切期望。当时新分配到所的毕业生均安排到农村去搞“四清”运动,我被通知直接到研究室参加工作。

1965年2月,中央专委批准了我国第一颗人造卫星研制正式立项,卫星工程总体及卫星研制由中科院负责。10月由中科院主持召开了长达42天的第一颗卫星总体方案论证会。会上建议第一颗卫星命名为“东方红一号”,星上播放《东方红》乐曲,并要求卫星发射要做到“抓得住、测得准、报得及时、听得见、看得见”。

1966年年初,在对卫星过境短弧段内跟踪定轨进行大量模拟计算和分析研究的基础上,确定了卫星的定轨采用多站多普勒独立测轨方案,使我国中低轨道卫星的跟踪测轨系统形成中国自己的特色。

这个方案的最大关键难点是需要解决高灵敏度、精确测量载波多普勒频率的锁相接收系统。这项任务落实到了我们研究室,我们很快就开始了星上信标机和地面第一代单频202兆赫多普勒测速跟踪系统的方案设计和攻关试验工作。

多普勒测速跟踪测轨系统是东方红一号卫星轨道测量的主要手段。它要求至少有3个处于不同地理位置的地面跟踪站同时接收卫星信标机发出的信号,由于卫星在轨飞行时相对不同地面接收站的速度矢量不同,根据多个站在同一时刻测得的多普勒频率,就可以算得卫星相对于这一时刻在地球坐标系中的位置。“抓得住、测得准、报得及时”就成了这个系统的最基本要求。

设计研制锁相接收机

多普勒测速跟踪系统由高灵敏度锁相接收机、多普勒频率计数装置和天线自动跟踪伺服机构组成。我承担了锁相接收机的设计研制工作。这在当时是一门无线电新技术,它是从噪声中提取微弱信号和精确测定多谱勒频率的关键。当时,我国还没有研制过这样高要求的锁相接收机。

于是,我一头扎进情报所收集相关的国外资料,记了一摞手抄本钻研锁相技术,自己推导所有的设计公式。那时学的主要都是电子管电路,现在要全部采用半导体元器件。设计中靠的是一把计算尺和一本三角函数、对数表。制图则是三角尺、三棱尺、曲线板和圆规。实验室里最好的仪器是英国马可尼公司的高频信号源和一台法国的真空管数显频率计。算一次振荡器的频稳度则依靠手记和手摇计算机。电路设计全是用分立二极管、三极管,为了研制一个比例积分运算放大器要使用斩波器来变换交直流。

经过一年的日夜奋战,1967年,我们这些知识分子来到上海科学仪器厂(后为九院539厂)与工人和20基地第六试验部参加培训的解放军同志搞“三结合”,开始研制生产设备。在那里,我们排除了“文化大革命”的干扰,但每天上班时读一小时毛选是必须坚持的。

为了保证1968年能够出厂装备到各地面站,仗着年轻,我们几乎不分日夜地调试部件,全系统联调测试。我还自制了多普勒频率模拟器和锁相环带宽测试装置,保证了锁相接收机的性能指标测量。

圆满完成卫星测定轨任务

1968年下半年,设备先后送到湘西站、海南站、昆明站、南宁站、喀什站、胶东站进行安装调试。1969年下半年,为了保证1970年发射东方红一号卫星,我和20基地第六试验部的3位同志扛着仪器到湘西、昆明、南宁和海南4个站的测速跟踪系统进行全面检测调试,恢复出厂指标,确保发射前南方四站的设备处于良好状态。

1970年4月,第六试验部通知我,由我去海南站执行“东方红一号”发射任务。海南站是我国最南端的跟踪测速站,要保证设备尽可能长地跟踪卫星信号。

4月24日傍晚,我和站上的同志早早来到机房,再次对设备进行检查后,静静地在机房等待,听着喇叭里传来首区的广播。终于,发射的倒计时报数开始了。

21点35分点火指令发出后,我屏住气盯着设备上锁相接收机的“锁定”指示灯。

点火起飞后不久,我首先听到了“湘西捕获目标,跟踪正常”的报告,接着南宁站报告“桂江捕获目标,跟踪正常”,很快昆明站报告“滇池捕获目标,跟踪正常”,突然眼前的“锁定”指示灯亮了,多普勒频率显示器给出了正常的多普勒频率值,并且有规律地在减小,海南站也捕获了卫星信号。我示意可以向首区报告,喇叭里传出了“南岛捕获目标,跟踪正常”。

至此,南方四站全部抓到了卫星信标,每个站的多普勒频率测量数据,通过一条条架设的有线载波传递线路送到了首区。海南站一直跟踪到卫星飞越印度尼西亚上空信号逐渐消失。首区28号的计算中心,根据四站的数据,再用第二圈喀什站接收的多普勒测量数据对卫星轨道进行改进,当晚就报出了东方红一号卫星的轨道:近地点439公里、远地点2394公里、倾角68.5°、周期114分钟,并作出了全球244个城市的观测接收预报。

晚上10点多,我们走出机房到外面,一架直升机停在不远处。站里很多同志围在那里,当站领导把记录的卫星数据和《东方红》乐曲录音磁带交给机上人员,并告诉他们我国第一颗人造地球卫星发射成功的消息,现场爆发出热烈的欢呼声。我国自行研制的第一套卫星跟踪测轨系统圆满地完成了为东方红一号卫星测定轨的任务。

东方红一号上有我们研制的晶体

文/ 张龙贵

1970年4月24日,我国成功发射了第一颗人造地球卫星东方红一号。当卫星划破长空,传来熟悉、清脆的《东方红》乐曲时,我们在远离北京的军垦农场的学员们和全国人民一样,都情不自禁地欢腾起来。大家互相拥抱,高兴极了,当时不少学友都来问我:“星上有你们室研制的晶体吧?”我激动地大叫起来:“有,有呀!”

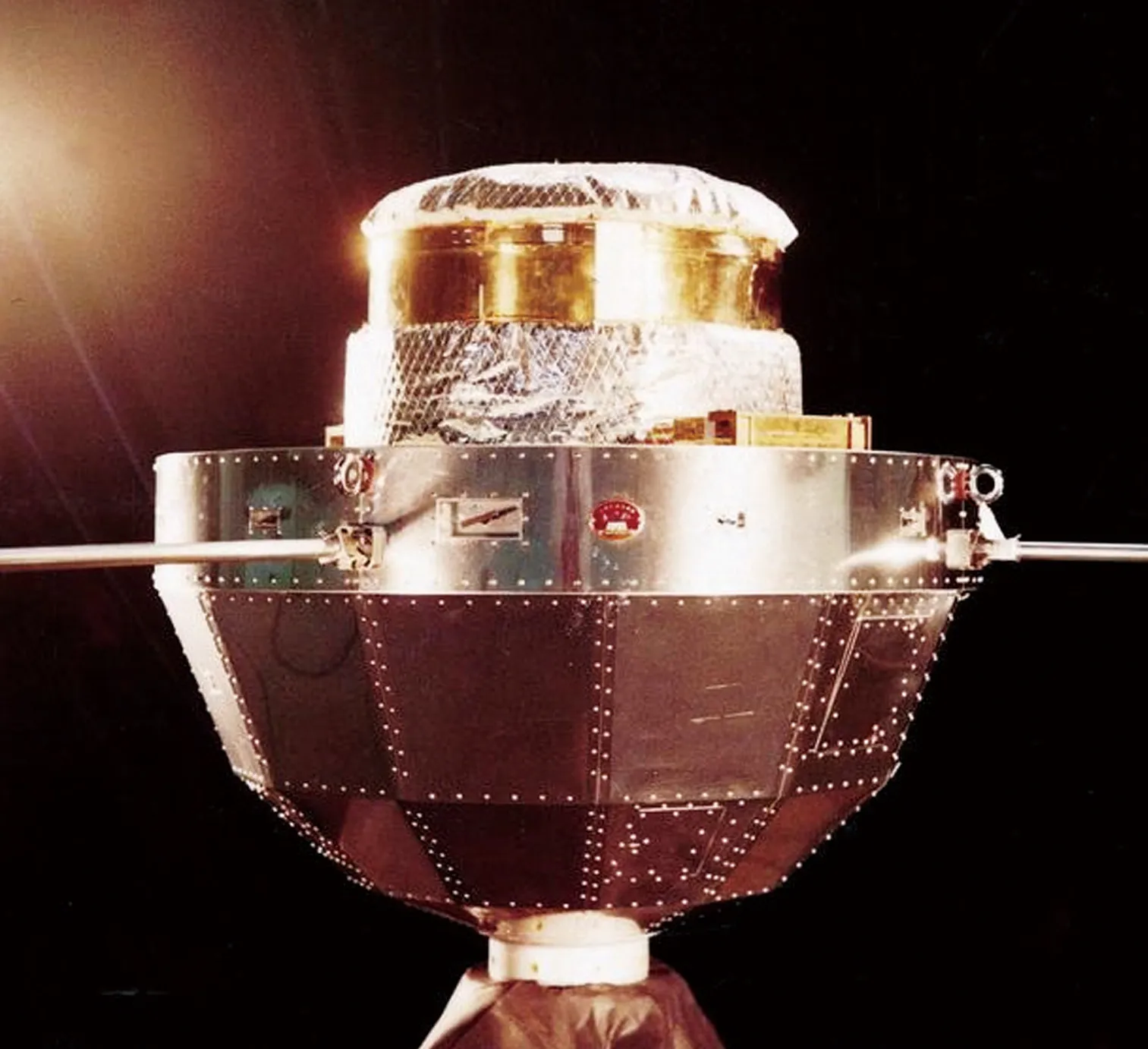

4月25日,新华社向世界宣告中国东方红一号卫星的情况。卫星重173公斤,用20.009兆周的频率播送《东方红》乐曲,其中频率元器件就是当年的七机部二院计量站(中国航天科工二院203所前身)研制的石英晶体。

作为稳频关键元件,卫星、火箭和地面跟踪测试系统都少不了石英晶体。当时,七机部领导宋健、任新民曾多次指示:“石英晶体是关键元件,是成败的关键。”203所石英晶体研制室在1957年成立,当时是为航天各型号提供所需石英晶体产品的唯一单位。1960年经历了大发展后,所里增加了不少大专院校的毕业生,我也作为其中之一于4月初来到了所里。

当时条件很差,工艺设备和测试仪表很少。在室主任、老专家高景浩的指导下,石英晶体工程组下分高、中、低和标准4个专业组,我和同年级同学陈仲伦负责低频晶体的研制工作。当时,大家克服困难,白手起家,自力更生,边干边学,技术人员和工人师傅都紧密配合。工作中,大家都任劳任怨,互相配合,加班加点习以为常,为了工作从不叫苦。从1961年起,我和陈仲伦、王秀英一起,先后研制多种低频晶体。

▲ 东方红一号卫星内部结构

1964年以前工作条件很差,如在研制12.8千周和16千周晶体时,由于其环境条件要求苛刻,我们对支架结构进行了多次设计和试验,特别是在耐振、耐冲击方面。每次试验前的准备工作很辛苦,要把测试设备从西院搬运到东院例行试验室。当时没有现在的运送工具,用推车运送怕振坏了仪表,于是,每次我都要和陈仲伦一趟又一趟用双手托着走,生怕不小心磕着、碰着,出了故障耽搁了试验进度。

最困难的还是搬运从计算处借来的又重又大又笨的1兆周计数器,它的重量相当于现在的洗衣机大小,约150斤,还没有轱辘。每次去做试验都是我和陈仲伦用大竹杠子来回抬,要轻起轻放,生怕它出事,一路提心吊胆。做试验时没有任何防护措施,我们克服了无数次的高频振动引发的震耳欲聋声。当时为了尽早完成任务,做到元件先行,大家都很少考虑个人得失。

工艺师王秀英也与我们配合得非常好,虽然不断反复进行制作与改进,但她从不厌烦,每次都精心操作保证质量,总是提前完成任务。

功夫不负有心人,在大家的努力下,各型号需要的几种低频晶体的研制都按时完成了任务。

今天回想起来,在我国航天事业发展的初期,我们做了一点点贡献,如今深感这是一种光荣。改革开放以来,随着经济实力大大增强,我国航天事业有了突飞猛进的发展,大大扬了我国国威和军威,我作为一名航天人也感到很自豪。现在,203所的石英晶体元器件室先后经过几次技术改造,通过大家的努力,不论是研制生产手段还是产品种类都有了翻天覆地的变化。为了更好地为我国航天事业服务,望各位同志加油,再加油!