南越国的鼠害

2020-05-18范彬彬

范彬彬

鼠在人类生活中占有特殊的位置,早在旧石器时代,人与鼠就产生了交集。考古发现,周口店北京人洞穴遗址的灰烬层中有大量烤焦的鼠骨。到了新石器时代,农业兴起,人类在满足口粮之外节余了大量的粮食。粮食富余和定居生活给鼠的生息繁衍创造了条件,鼠在人类聚居地躲避天敌,盗取粮食,就此鼠与人类结成了隐秘的共栖关系,人鼠矛盾剧烈。

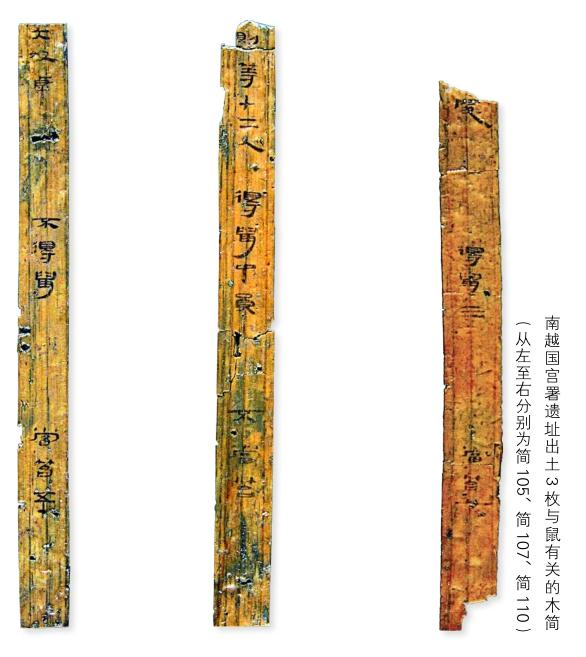

为了消除鼠害,先民采用了各种办法,留下大量与消除鼠害相关的文物遗存和历史文献。2004年,广州南越国宫署遗址发现了大批南越国木简,其中3枚与鼠有关,为研究南越国农业经济、鼠害和宫廷制度提供了新材料。

与鼠有关的木简

2004年11月—2005年1月,由广州市文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所和南越王宫博物馆筹建处组成的联合考古队在南越国宫署遗址内发掘一口南越国水井(J264),清理出百余枚南越国木简,发现时已散乱,且并未发现简与简之间的编连痕迹。完整木简长约25厘米,宽1.7—2.4厘米,厚0.19—0.2厘米。除一枚简为两行半文字外,其余均为1行。文字皆墨书隶书,个别字体有篆体的风韵。各简文字字数不等,最多23字,少者仅3字,多数为12字。这批木简为南越国赵佗前期的遗物,主要是籍薄文书和法律文书。

三枚与鼠有关的木简编号为105、107、110。

简105:“大奴虖 不得鼠 当笞五十。”有关“大奴虖”,《汉书·昌邑哀王刘髆传》注:“凡言大奴者,谓奴之尤长大者也”,即年纪很大的奴隶。

简107:“□则等十二人,得鼠中员,不当笞。”“中”有符合、及、逢到、满的意思;“员”,《说文》:“物数也”,《辞源》:“定数的人或物”,中员即达到所要求的定数,此处指符合规定的捕鼠数。

简110:“陵得鼠三当笞廿。”“笞”,用竹木板笞打背部。

综合3枚木简来看,南越国宫廷内规定了捕鼠的数量,每个奴隶需抓满5只,名叫“虖”的老奴没有抓到一只老鼠,被判处笞刑50下,名叫“陵”的奴隸少捉2只,被打20下,其他12人抓够了数量免于处罚。

这批木简反映的内容是南越国宫廷关于捕鼠的惩罚,百余枚木简中就有3枚木简提到捕鼠,足见南越国鼠害严重,为此南越国政权对鼠害高度重视,制定了专门法律以消除鼠害。

鼠害与南越国农业经济发展

文献中关于鼠害的记载比比皆是。《诗经》名篇《硕鼠》反映了鼠对粮食种植的全面破坏以及人们对鼠的极端厌恶之情。《史记》中李斯“仓中鼠”“厕中鼠”、张汤“鼠窃肉”等记载也都侧面反映了鼠对古代人类社会的危害。

考古发现新石器时代遗址的粮食窖穴就有盗取粮食的鼠穴遗迹和鼠骨遗存,先民用料姜石等堵塞鼠穴来保护粮食。陕西华县泉护村遗址的先民特地制作了折肩小底大瓮储粮以便防鼠,类似器物一直延用到汉代。

岭南地区濒临南海,气候湿热,水量充沛,有着丰富的动、植物资源。广东阳春独石仔新石器时代洞穴遗址出土了鼯鼠、家鼠、板齿鼠等化石,表明鼠和人类一样,都早早生息在岭南这片土地。岭南地区冬季无霜的气候给鼠的繁殖创造了良好的生存环境,例如我国广泛分布的褐家鼠,北方多在春夏繁殖,而在炎热的岭南地区全年皆可繁殖,孕期一般20—22天,每年6—10胎,每胎通常为5—10仔,多的能有16仔。

公元前209年,陈胜吴广起义,天下大乱。赵佗趁机割据,绝关自守,强化边关防卫,保障岭南地区免受战火之灾,使岭南的生产力、社会经济并未受到战争的破坏。公元前204年南越国建立后,赵佗对外重视与汉朝的关系,接受了汉朝的册封和划界,开展互市交易;对内和辑百越,保障国内的稳定。赵佗十分重视农业,通过互市从中原地区输入铁农具和马、牛、羊等,大力推广中原先进农业技术,粮食产量大幅提高。广州汉墓出土了数量众多的仓和囷,仓囷的出现是南越国农业发展粮食增多的反映。南越国经济发展,粮食剩余增多,城市规模扩大都给鼠的生息创造了条件,再考虑到鼠在岭南地区惊人的繁殖力,南越国鼠害的泛滥是不难预见的。

消除鼠害的手段

鼠害严重,影响粮食安全和身体健康,如何消除鼠害自然引起南越国统治者的重视。岭南地区很早就与中原地区有着往来,秦统一岭南后驻守50万秦军,统一过程中征发逃亡的人、入赘的微贱之人和商人随大军南征,经略岭南。之后,南越国与汉王朝关系友好,人员往来密切,中原地区的先进技术自然也随之传到南越国。南越国消除鼠害的技术与中原地区同步,达到当时的先进水平。

人工除鼠

人工消除鼠害是主要方法,甘肃天水放马滩出土秦简甲钟《日书》有如下简文:“正月壬子塞穴鼠弗居 ”,“凡客塞穴鼠潞囷日虽十二月子五月六月辛卯皆可以为鼠”,可看出人们在合适的时间加固仓粮仓、堵塞鼠穴以驱逐困杀老鼠。另一种用烟熏水灌消除鼠害的方法也较常用但有局限性,如《韩非子·外储右说上》记载:“树木而涂之,鼠穿其间,掘穴托其中。熏之则恐焚木,灌之则恐涂阤,此社鼠之所以不得也。”南越国宫殿建筑都是木构建筑,防火是重中之重,宫内并不适合烟熏水灌,人力捕鼠是不得已的选择。

畜力捕鼠

《史记·李斯列传》:“李斯者,楚上蔡人也。年少时,为郡小吏,见吏舍厕中鼠食不絜,近人犬,数惊恐之。斯入仓,观仓中鼠,食积粟,居大庑之下,不见人犬之忧。”“厕鼠”和“仓鼠”面对人犬的不同反映说明在猫未彻底驯养之前,狗承担了捕鼠的任务。这种情况在秦汉时期较为常见,汉代画像石也有诸多反映狗抓耗子的内容,著名的有四川三台郪江崖墓狗咬耗子图像。

《吕氏春秋·士容》记载:“齐有善相狗者,其邻假以买取鼠之狗。期年乃得之,曰:是良狗也。其邻畜之数年,而不取鼠,以告相者。相者曰:此良狗也。其志在獐麋豕鹿,不在鼠,欲其取鼠也则桎之。其邻桎其后足,狗乃取鼠。”即狗因体型较鼠类过大,为加以限制,在捕鼠时是被绑住后腿的,故而狗虽然是畜力灭鼠的主力,但实在是人们无奈的选择。

汉代养狗成风,上至皇帝贵族,下至百姓多喜养狗,此时有专门负责养狗的机构和官员,市井中也出现了专职屠狗、卖狗肉的屠夫,称“狗屠”。狗肉也是汉代社会中主要肉食之一,足可见饲养狗的普遍性。那么南越国是否有狗呢?南越王墓陪葬了各种禽畜,但并未发现狗的遗骸。岭南地区由于土壤偏酸性的原因,考古发现的狗骨不多,只在西汉中期的广州汉墓中有零星发现。南越国092号木简简文“干鱼三斤十二两,给处都卒义犬食”,记载了南越国宫廷内用干鱼喂狗的情形,说明宫廷内养狗。

工具灭鼠

南越国还有机械捕鼠的方式,西汉焦赣《易林》有记:“炙鱼棝斗,张伺夜鼠,不忍香味,机发为崇,柞不得去。”可见早在汉代人们就发明了类似现代捕鼠夹的器械,用诱饵来自动灭鼠,南越国已有较为发达的青铜冶铸技术,还有小规模的冶铁作坊,然而制作此类器械虽不难,但成本过高,器械捕鼠应只在王宫和少数贵族宅中使用。

除此之外,还有用毒药灭鼠。湖北荆州周家台30号秦墓发现了用含毒的矿物“礜”灭鼠的“巳鼠方”,“取大白礜,大如母(拇)指,置晋斧(釜)中,涂而燔之,毋下九日,冶之”。白礜是一种药物,是制砷及亚砷酸的原料,可入药亦可杀鼠。《山海经》也有相关记载:“有白石焉,齐名曰礜,可以毒鼠;有草焉,其状如藁茇,其叶如葵而赤背,名曰无条,可以毒鼠。”

《淮南子》有巫术捕鼠的相关记载,岭南俗信巫鬼,巫术捕鼠是否曾在南越国流行需要更多的发现去证明。

猫与鼠

在我们现在的认知中,猫是鼠的天敌,那么南越国是否有用猫来消除鼠害呢?猫何时被驯养也是动物考古界的热点课题。过去学术界一般认为4000年前左右,家猫首先出现在埃及,经走私到地中海沿岸地区,伴随着战争、贸易等传播到世界各地。近年来随着研究的深入,猫的驯化出现了新的假说。2004年巴黎自然博物馆的考古学家在地中海塞浦路斯岛发现了9500年前的不明性別成年人墓葬,随葬一只8个月大的猫,猫头朝西,与人骨摆放位置一致。这可能是目前猫和人类亲密关系的最早考古证据。

我国最早的家猫驯化线索是新石器时代的陕西华县泉护村遗址。考古学家在泉护村遗址发现了猫的残骨,体型较小,但在家猫的范围内。对猫的残骨等进行同位素分析的数据显示猫吃的肉比预计要少,谷类食物比预期的多,这表明它确实是由人类喂养的,为人猫关系提供了新的证据。

有学者认为猫的最初驯化除了埃及地区之外,可能独立发生在世界的不同地区,不排除中国家猫是在中国地区独立驯化完成的可能性。虽然新石器时代泉护村的先民已经和猫建立了亲密的关系,但这种关系似乎没有延续下去。《诗经·大雅》记载:“有熊有罴,有猫有虎……”此时的猫和熊、虎等野兽并列,野性十足,属于猛兽,并不是我们现在意义的家猫。

而与猫相近的狸,文献中记载 “使鸡司夜,令狸执鼠,皆用其能” (《韩非子》), “狸处堂而众鼠散”(《吕氏春秋》)。战国秦汉时期,人们对狸捕鼠的能力有明确认知,有用狸捕鼠的现象,但狸野性难驯,危害也不小,并未大规模推广,如《淮南子·泰族》记载:“狸执鼠,而不可脱于庭者,为搏鸡也。”

近些年考古发现猫骨的有北京大葆台汉墓、汉长安城西城墙西南角遗址等。王子今教授在《北京大葆台汉墓出土猫骨及相关问题》中认为:“北京大葆台汉墓一部分猫骨应该为动物食品遗存,另一部分可能是墓主人的宠物,以纵养的形式在防范鼠害的同时,丰富墓主人的休闲生活。汉长安城西城墙西南角遗址出土猫骨与其他作为餐厨垃圾的动物骨骼共出,应是动物食品。”广州地区两汉墓葬随葬的陶灶上有猫狗的图像,极具生活气息,说明西汉中后期猫在岭南地区不是罕见的动物,也是人们日常生活中的一员。唐代开始关于猫鼠的记录骤增,民间也有驯养猫的记载,基本上可以说,唐代开始,猫才走入千家万户,成为消除鼠害的主力,进而推测南越国时期虽可能有猫被驯养,但数量还非常少,宫廷内并未用猫捕鼠。

(作者为南越王宫博物馆助理馆员)