为什么要用作图法处理实验数据*

2020-05-18杭庆祥

杭庆祥

(南京市江宁高级中学 江苏 南京 211100)

1 问题的缘由

今年10月,笔者参加了一次同题异构教研活动,课题是《物理·必修1》“§2.5自由落体运动”,两位教师均通过重锤自由下落的实验探究自由落体运动的规律,教师甲通过对打点纸带的分析得到了数据表1;教师乙通过对打点纸带的分析得到了数据表2(表中第1,2行),如下.

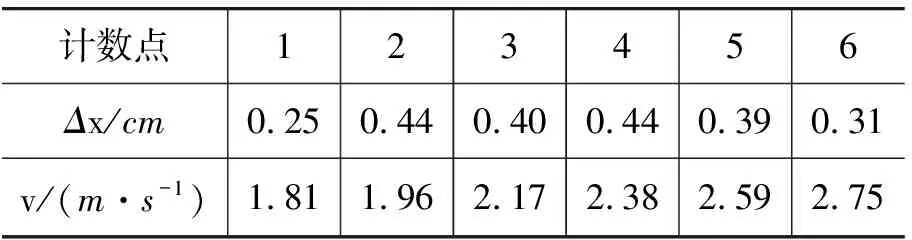

表1 教师甲实验数据

表2 教师乙实验数据

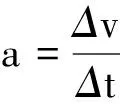

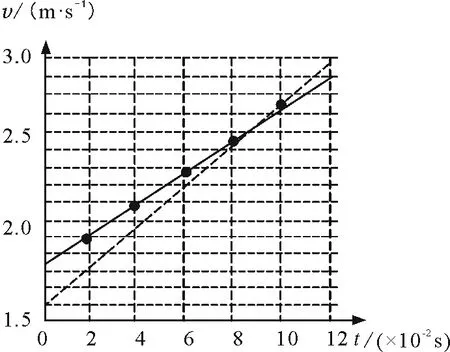

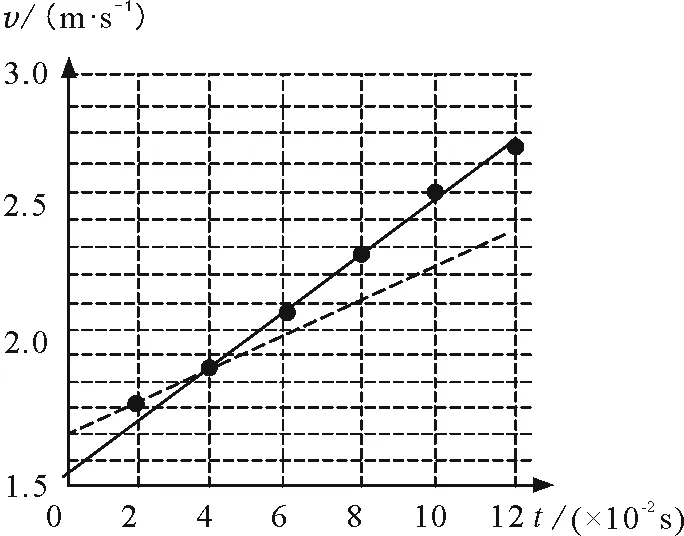

实际上,两位教师的实验及得到的数据均没有问题,若采用作图法处理实验数据.如图1和图2(演示时可用Excel拟合曲线功能),均可判断出自由落体运动是匀变速直线运动并求出加速度.那么,这两位教师处理数据的方法有什么不妥呢?

图1 教师甲实验数据拟合曲线

图2 教师乙实验数据拟合曲线

2 为什么不再要求“逐差法”的教学

教师乙处理数据方法的不妥之处在哪里呢?

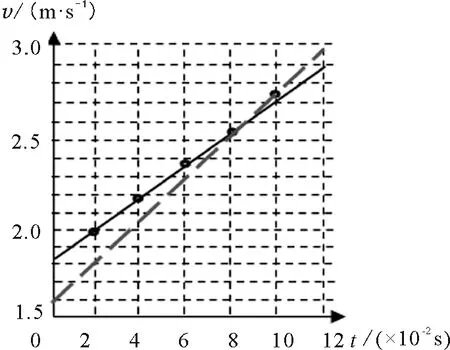

教师乙显然是准备用Δx相等来判断重锤做匀加速直线运动并利用Δx=aT2来求加速度的,用此公式求加速度必然要对6组Δx求平均,正确的求平均方法是用“逐差法”,逐差法处理实验数据是减少偶然误差的一种重要方法,这也是《教学大纲(2000年版)》的教学要求,但依据《普通高中物理课程标准(2003年版)》和《普通高中物理课程标准(2017年版)》,实验数据的处理方法应转为作图法了,如表3所示.

表3 实验数据处理方法的转变

同时,各种不同版本的普通高中课程标准实验教科书《物理·必修1》均不采用逐差法处理实验数据,而采用了作图法.虽然我们仍可在现行的教学中补充逐差法等其他处理实验数据的方法,但逐差法处理实验数据肯定不能作为一种普遍要求了.

3 为什么不能“取两点求加速度”

教师甲处理数据方法的不妥之处在哪里呢?

如图3所示,若取表1中第4,5两组数据计算加速度,则会产生较大的误差;同样,若乙教师取表2中第1,2两组数据计算加速度,也会产生较大的误差,这非常直观地说明了多次测量求平均值的意义,教师甲处理数据方法的不妥也就一目了然了.

实际上,作图是个平差过程,有取平均的效果,而且很容易从作图中发现粗大误差,图像在简单明了、形象直观地反映物理规律的同时,还能减少实验中的偶然误差,它是多次测量求平均值的另一表达.利用图像减少实验中偶然误差的优点是减少了冗繁的数学运算,还可发现和舍去个别偏差较大的数据,我们要让学生知道图像法是减少实验中偶然误差的有效方法,同时要不断提高学生的作图能力.

图3 教师甲处理数据误差对比

图4 教师乙处理数据误差对比

此外,用作图法还可求某些物理量的数值和寻求物理量之间的关系.如两变量间是线性关系,或是经变换后可以线性化时,从直线的斜率和截距求某些物理量是大家最熟知的方法,还常用到外推、叠加、相乘等方法来求解相关问题,如利用面积求位移等.这些方法的灵活运用可使图像法的作用扩展,同时,有益于培养学生解决问题的能力.

4 课标及教材要求变化的内在逻辑

课标和教材要求之所以发生这样的变化,源于课程理念的变化和对知识体系、学生认知规律的再认识.

课程理念的变化.无论是“知识技能,过程与方法,情感态度价值观”,还是“核心素养”要求的课程观必然要体现在教材和教学中,变逐差法处理实验数据为描点作图,延伸了学生的学习过程,呼应了教材重视图像教学的要求,特别是描点作图这种形象、直观的学习方式,增加了学生的体验,与冰冷的数据运算相比,图像相对应各种教学手段的应用丰富了学生的情感,凸显了新课程以人为本的核心理念.

降低难度,以人为本.乙教师所做第1和第5组数据的误差较大不是偶然的,笔者几年前为做一点研究曾认真分析了小车匀加速直线运动打出的纸带,在7条纸带中只有一条纸带Δx近似相等,笔者震惊之余也彻底改变了几十年对此实验难度的认知.教过老版本教材的教师都知道,“逐差法”貌似简单,占用了大量的教学时间,但一直到高考前,大部分学生对用“逐差法”处理实验数据仍然不能过关,高考题中对打点纸带的数据处理一直是得分的低点.而“描点作图”是现行高考的热点,笔者曾多次参加了网上阅卷,该题的得分率多在90%以上,学生考得很快乐.

知识体系相得益彰.不同版本的普通高中课程标准实验教科书《物理》比老版的教材都要重视图像的教学和应用,比如粤教版《必修1》第一章专门有“第六节 用图像描述直线运动”一节,各种情景下s-t图像、v-t图像展示和讨论,那么,由实验数据描点作图则是对图像起点和本源的深刻学习,和整个教材体系重视图像知识的教学一脉相承,相得益彰.

总之,“科学探究”是物理核心素养4个重要方面之一,利用作图法处理实验数据是科学探究中数据处理的重要方法,我们教师有必要首先理解并认识图像法处理实验数据的意义和方法.