做实校企对接,聚焦设计能力

2020-05-14叶洁郭友南

叶洁 郭友南

摘要:顺应健康可持续生活方式和嘉兴地域服饰产业发展,聚焦设计能力培养。分析嘉兴地域产业特质,总结其发展趋势。围绕趋势需求展开专业方向细分、个人认知探索、拓展国际视野、社会价值驱动、跨课程教学体系、评价体系多元化、建立“进阶式”梯队、培育独立设计师品牌等教学实践与改革。明确教学实践与改革方向,探索出一系列行之有效的教学方式。该方法可为地方性服装与服饰设计专业提供参照案例。

关键词:嘉兴 地域产业 服装设计 设计能力 可持续性

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1003-0069 (2020) 03-0120-03

引言

20世纪80年代,服装设计即服装效果图与结构裁剪,市场缺乏品牌意识,以实用性服饰产品为主。20世纪90年代服装设计开始聚焦服装的局部设计,市场对服装细节设计认可度较高。2000年服装设计开始“概念性”定位系列设计,市场更加关注服装的整体搭配。2010年服装设计着重对概念、文化、风格的整合,尊重设计师个人设计方法理念与情感的设计表述,市场更青睐精神层面与文化内涵的品牌。2019年的今天,人工智能置入服装设计中即智能可穿戴,服装设计在专业化、地域化、团队化、智能化间整合完善,学科边界被打破,市场导向性地位空前[1]。

一、嘉兴服装产业为服装设计教育地域化特质构建平台

长三角支柱产业之一即纺织服装业,而嘉兴在长三角纺织服装经济带中占有举足轻重的地位。嘉兴服装设计教育地域化特质研究,有着得天独厚的产业背景,例如雅莹时尚集团、海宁皮革、桐乡毛衫、平湖外貿服装等著名企业和产业集群依托。

首先,嘉兴海宁中国皮革城经建成至今,先后经历数量扩张期(1994-2010)、质量提升期(2010 2013)、品牌创新期(2013至今)。通过拓展连锁市场(佟二堡、新乡、沭阳、武汉、成都等九个连锁市场)、扩容总部市场(皮革城一期二期鞋城和皮草广场、三期品牌风尚中心、四期裘皮服装)、创新管理模式(2013年网上交易平台——“海皮城”正式上线、首个移动APP应用——“玩转海皮”,尝试020商业模式)、提升经营业态(2015年互联网产业融资服务平台——“皮城金融”上线;跨境电商平台——“漂洋过海”启动)等多维度发展,已成为中国规模最大的革、皮、毛、裘制品集散和产业信息中心[2]。对皮具设计等相关人才需求呈现多元化、专业化以及可持续性的态势。

其次,嘉兴桐乡拥有国内产业链最为完备的毛衫针织产业集群。以濮院为核心,向周边辐射带动了近2.5万家生产主体,实现总销售收入415.48亿元,比2016年同期增长10.14%,已连续6年保持10%以上的高速增长。以浙江省毛衫时尚产业创新服务综合体——“设界”为例,为企业、设计师、材料供应商、院校研究机构等构建相关专业信息咨询和对接平台,定期举办产业相关发布、论坛、交流、展示等活动,吸引相关高层次专业人才快速融入,产业发展向高端、精细、国际、专业倾斜。创业群体呈现“海归”、“创二代”倾向,其中35岁以下的创业者占经营户总量的31%[3]。行业趋势创新人才需求为地方高校服装设计专业教学提出了全新高度。

2013年嘉兴平湖服饰品直接出口总额12.44亿美元,占出口总额的35.35%,同比增长19.7%涵盖休闲服、户外运动服、职业服装等各门类几十个品种。本土企业通过多年OEM(贴牌生产)制造经验,积累成熟的技术、设备、品质意识与物质基础。企业注重拓展国外市场已与“NIKE””ARMANI”等100多个国际著名品牌服装商建立长期合作关系。此外,为加大产品设计研发和品牌建设力度,已有40多家企业建立了独立的科研机构,如悦莱舂羊毛(绒)纳米技术研发中心、东华大学平湖服装研发中心、平湖-中国服装城(2011年)、平湖市服装文化创意园(2013年)引领本土品牌的孵化和设计人才聚集[4]。总之,充分利用长三角地区经济的区位优势,凭借嘉兴地区发达的服装产业优势,依托嘉兴市区雅莹时尚集团、丝绸服装产业、海宁皮革产业、桐乡濮院毛衫产业、平湖服装产业,积极开展校企合作。顺应嘉兴服装产业对服装人才的需求,嘉兴学院构建国际时尚+地域产业+地域文化+原创设计的专业格局,聚焦地方产业需求成为凝练服装设计教育地域化特质的指导思路。

二、地方服装产业趋势发展为服装设计能力的培养指明方向

服装设计能力强弱需经过行业和市场检验才能证明。特别是服务本土产业的地方高校对服装产业新趋势的敏锐洞察是聚焦服装设计能力培养的前提。

(一)服装业态趋势一:服装产业市场细分之后多元化存在的设计能力

嘉兴优质企业以及毛衫、皮革、外贸服饰产业集群地促使相关产业和人力资源聚集,服装产业链的辐射与深化也在快速推进,服装品牌与风格倾向也呈现多元化、细分化的趋势,对服装设计能力的需求更加具有针对性和专业性。

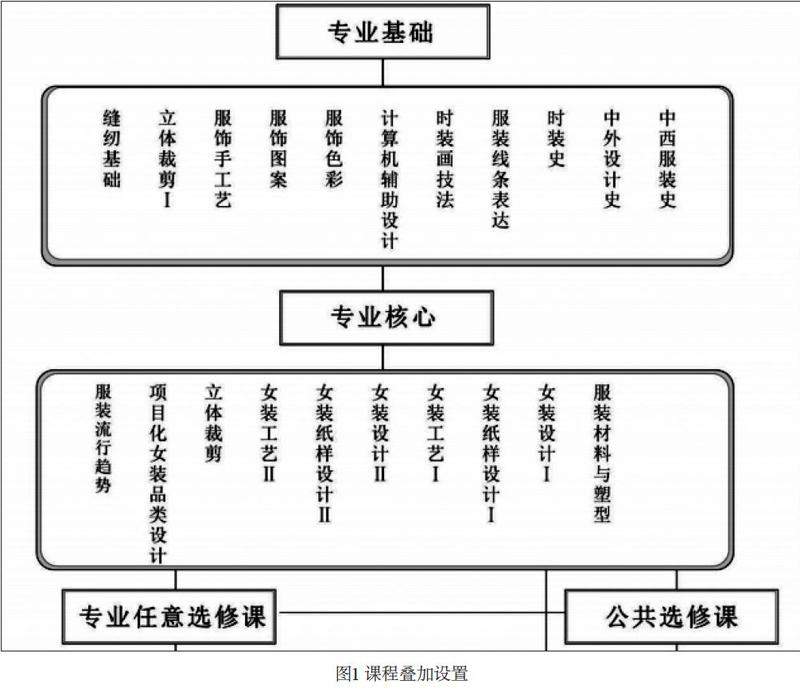

1.设置专业层次,划分专业方向以适应产业细分化趋势:嘉兴地域文化与产业特质结合服装与服饰设计特点,嘉兴学院教学划分为分为专业基础、专业核心、专业选修三个递进式课程群框架,采用专业课程群叠加设置与专业子方向并重的设计能力培养模式。在三年级专业子方向设置:针织毛衫设计、时装设计与品牌、皮革服饰设计、文化传承创新四个专业模块。学生在入学前两年完成专业基础、专业核心与专业选修课程,掌握专业设计理论、设计方法以及工艺结构制作。在两年学习与训练中在掌握和洞察专业技能和行业的基础上逐步实现自我认知,为三年级选择专业子方向提供技能、理念、行业、时间积淀的支撑,为继续完成模块特色课程学习建立了有效衔接。学院提出“地方产业+地域文化+国际化”的培养思路,使学生通过项目化教学和产业化实践,掌握和提升专业领域的设计能力。

2.“个人认知探索”阶段更有利于设计能力目标的清晰设定:鉴于服装设计能力培养的循序渐进特征,通过专业基础、专业核心、专业选修课程群叠加设置。将设计能力培养目标与设计师个人成长规律契合,根据每个阶段的能力培养要点在专业课程中有效配置(图1):将“个人认知探索”阶段的目标,通过一、二年级的专业课程群叠加来完成,使每个阶段的课程设置和专业训练更具针对性,教学中问题解决和课业标准更加清晰。从个人认知探索到个人认知体验,通过服饰物化设计训练来尝试确证个人在设计能力中的定位。系所结合区域服装产业布局创建出设计创新、制作实施、媒介推广、销售评估类别不同的项目体系,并在它们之间形成关联和转换。专业教师在项目化训练引导中提炼学生专业学习方向。进而完成自我在设计能力领域中的清晰定位,以适应服装产业细分化趋势。

3.专业模块细化更有利于实习基地建设与对接:专业模块细化后,三年级学生将参与自我体验尝试的训练即通过专项领域的实习基地来完成。嘉兴学院与梦迪集团有限公司、浙江森创服装有限公司、嘉兴市雅莹时装有限公司、桐乡市蓝印花布厂有限公司、海宁中国皮革城、浙江格莱美服装有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、浙江华城实业投资集团有限公司,8个校外实践教学基地的合作。具体操作表现在:在企业资源的依托下,每个学生结合自身方向选择企业和导师下辖项目(在下辖项目体系中选择),学生可以依托项目利用企业资源参与一线生产、设计、推广、营销以及售后工作,在校内老师和校外老师知识结构的交织互补中,学生将吸收到更为丰富的专业养分,使校外实践教育模式充分发挥作用,成为学校与企业间的“融合区间”。从自我认知探索到自我体验尝试再到自我定位倾向到完成岗位实现进阶式培养,使学生去适应产业多元化设计能力的要求。

(二)服装业态趋势二:综合且可持续性创新力的设计能力

可持续设计相对于生态、绿色、低碳、自然设计更具有限制性,其核心是系统理念,通过对经济、社会和环境三个领域的价值资源整合,将三者凝练成一个可持续框架。在追求“健康、快乐、环保、可持续”的“乐活”理念(LOHAS-Lifestyles of Health and Sustainability)即健康可持续生活方式,越来越成为世界范围内更多人的生活观念和自我价值取向[5]。可持续设计理念成为驱动服饰设计创新主要逻辑生长点。因此服饰产品社会价值及其实现路径体现在设计思路、设计方法、设计执行、设计表述以及推广的综合性设计能力,而非技能化或者模式化的市场操作。因此,聚焦培养综合且可持续性创新力成为服装专业设计能力的教学重要环节。

1.建立课程群和项目化教学体系,以适应综合创新的设计能力:在嘉兴学院专业课程群设置实践教学中,系所将《服装设计》《服装结构设计》《服装缝纫工艺设计》课程打通,以“项目化教学”为导向,专业教师通过各自理论技能优势在学生设计项目任务开始之后,分别针对项目教学环节出现的问题进行引导和辅助。专业师资团队将选择权、主导权移交给学生,学生在一以贯之的逻辑操作下需完成从设计思维到设计方法与实施,再到服装版型与工艺制作到最后的设计表述等设计工作。这是一场真实的设计经历,有助于培养综合设计能力和自我认知探索与体验。对课业的总结、存档和反思,更有助于设计能力培养的积淀和提升。同时结合大学生研究训练计划项目、设计竞赛项目、教师科研项目、实践基地横向项目为载体扩展受益面的培养模式以适应综合创新的设计能力。

2.建立“进阶式”梯队模式融入创新项目,提升专业忠诚度:借助大学生研究训练(SRT)计划项目、大学生创业计划竞赛(小挑)、大学生课外学术科技作品竞赛(大挑)、互联网+大赛、浙江省农信杯乡村振兴项目、大学生职业规划大赛、国家级创新创业计划(国创)、浙江省大学生科技创新活动计划(新苗)等创新创业项目。组织学生按照“进阶式”模式,项目团队覆盖大一至大三学生;坚持项目一以贯之的“进阶式”设置,按照孵化、培育、训练不同阶段,将自我认知探索、自我认知体验、设计理念与方法、个性化设计表述融入到项目训练中,使学生通过“进阶式”项目训练真实体验到服装设计所带来愉悦感和成就感,提升专业忠诚度。

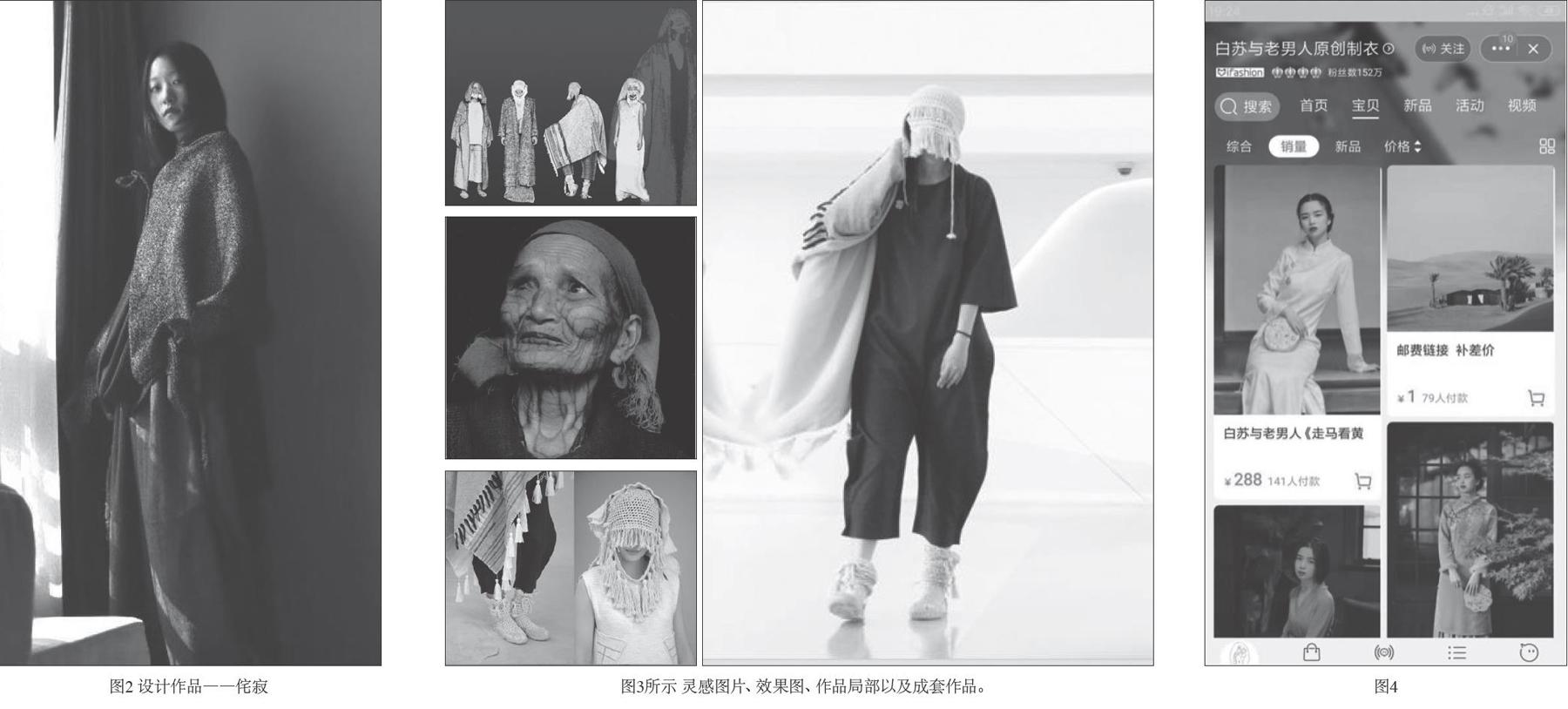

3.基于精神价值驱动可持续创新与设计的教学理念:在基础教学与创新项目训练基础上,嘉兴学院服饰设计专业对学生提出了更高层面的要求即服饰设计理念以及服饰产品的社会价值,以此设计理念为引擎驱动可持续创新。服饰产品的社会价值体现为人们对服饰产品品质的认知,并通过服饰品穿着使用获得诸如文化、情感、健康、快乐、幸福、身份、象征、社会地位等精神层面的满足和快感。如图2所示为岳贝娆(服饰18届)同学的作品,该作品设计理念极具精神性(侘寂)且可以寻求多种穿着方式,从而产生不同的着装效果以满足着装者精神层面需求,以体现作品的精神价值。

(三)服装业态趋势三:提升国际化设计视野,为企业转型提供支撑

嘉兴平湖作为国际服装品牌代加工集聚地,服装企业也在凭借多年技术优势和时尚敏锐度积极需求经营模式转型,摆脱贴牌生产单一运营模式。面对服装产业国际化趋势,在专业教学中,如何使学生设计能力更具有国际化视野、了解国际设计的发展规律、拓展设计思维。整合地方企业技术优势和国际时尚信息累计,为平湖外贸企业提供转型支撑。是嘉兴学院服装与服饰设计专业教学中服务地方服装产业重要环节。

首先是“走出去”。学院积极拓展国际化合作办学,先后与韩国明知大学、英国伦敦布鲁奈尔大学建立了交流与合作关系,2016年与意大利“马齐纳一罗纳迪高等技术学院”签约中意国际教学合作。开展了学生短期交换培养、2+2双学位、国际设计文化交流展等各类合作项目,推进国际化办学进程。另外是“请进来”,学院与韩国明知大学、日本白石大学组建国际导师团队,寄希望通过具有时代、文化差异背景的师资团队,以不同的设计视角和文化态度解读传统艺术与时尚,历时两个月完成指导设计作品,参加一年一度的三校艺术·时尚.文化联展,开展相关主题学术研讨。目前,嘉兴学院每年定期“走出去”、“请进来”成为设计学院的常态化教学形式。

(四)服裝业态趋势四:服装设计教学成果评价体系多元化建立

做实校企对接,将以产业多维度需求纳入专业教学中、将企业专家(主设计师、销售总监、品牌视觉总监、服装制版师、服装工艺师、营销总监等)作为导师参与教学体系,形成多元化评价体系进而提升学生服装设计能力。

1.通过“一课双师”,建立更符合产业标准的课程评价机制:针对地方服装产业的发展需求,嘉兴学院服装与服饰专业与嘉兴重点服装企业合作开设“一课双师”,由企业设计总监或主设计师担任。比如服装面料与塑型与恩派雅(雅莹旗下品牌)主设计师、服装创意设计与Double Love(雅莹旗下品牌)设计总监、立体裁剪与EP(雅莹子品牌)制版师对接合作等,有效做到课程与企业导师衔接,以期达到商业设计师、制版师与院校导师矢口识互补。课程目的培养学生实际创新能力、洞察产业信息、设计运作程序、产品研发流程、商业化运作等业内设计能力。同时为公司专业人才储备提供补给,与企业建立更为行之有效合作培养模式,进一步明确人才培养目标。企业导师团队为课程课业评价注入全新评判标准,课程成果评价机制更为多元化,以避免评价标准脱离市场规律、产业趋势、文化传承,造成唯学者化、舞台化、贵重化等单一评判标准长期存在。

2.建立基于设计导向差异的评价体系:嘉兴学院服装与服饰设计专业针对历年毕业生就业情况跟踪调查累计进行整理、分析、评判后得出,学生进入社会后设计导向概括为创意类与成衣类两大倾向。前者属于个性化风格创作过程,以完成创意性作品满足学科竞赛以及申请国内外院校进一步深造的需要,再就是为设计师品牌的积蓄能量;后者是选择与自己设计风格相近的服装品牌,此类设计作品具有较高市场化标准。由于两者差异化导向势必会具有多元化评价体系。创意类具有创新性、实验性、个人设计风格与审美品味较高等特质;而成衣类则要求具有市场转换率、结构工艺设计合理度、以及作品完成度、精细度等特质。创意类所需要的导师团队主要由校内专业教师、兄弟院校教师、时尚买手.时尚媒体等人士组成;成衣类的导师团队则主要有本地域主要服饰品牌设计师、商业设计师、品牌技术专家以及时尚媒体等组成。进而完善设计导向多维度所对应的多元化评价体系。

(五)服装业态趋势五:具有本土地域文化设计的设计能力

在“非遗+时尚”的大背景下,设计的表述越来越注重地域文化精神在时尚作品中的显现。设计作品中地域文化的艺术性与精神性成为消费心理的主流,如何将地域文化通过时尚物化(媒介或载体)进行表述成为设计师的当代课题。2000年前后出生的学生在对待传统文化的态度显现为:平等性、多元性、趣味性、轻松性、体验性,这一倾向与可持续性设计理念契合同。

嘉兴学院从2018届开始实施“3+1”教学模式即专业课程在两年专业自我认矢口探索后的自我认知体验阶段。在这个阶段中训练中,要求学生从地域文化特质角度出发,结合市场需求以及服装规律来完成传统文化时尚创新维度内的服饰设计,引导学生思考优秀传统文化如何在新一代消费群体进行传承。例如,2011届文化创意组同学莫珍珍作品——黎纹素衣,灵感源于旅游中邂逅的一群老人,她们随和而特别,老人纹面雕身并以此为美、以此为傲。图3所示为其的灵感图片、效果图、作品局部以及成套作品。

(六)服装业态趋势六:独立设计师品牌趁势的商业实践能力

服装品牌市场细分多元化趋势和买手制以及品牌周边商品的联动。对设计师本身的尊重和价值认可等因素,使独立设计师品牌成为趋势性产业模式之一。针对“独立设计师品牌”的蓬勃发展,系所进行以下措施去顺应以提升设计能力。首先,在课程方面:推进服装设计、服装创意设计、服装面料与塑型、时尚买手、品牌策划课程群向商业实践的延伸。其次,培养机制方面:开放性实验(成果转化类、作品设计类),在专业内部辐射学生受众面,更加灵活多样来填充非课程时间。再次,职业规划方面:进行自我认知,预谋自我职业倾向。最后,项目孵化方面:每年选送热衷设计师品牌的学生,入驻设计学院创业孵化园。依托校内和校外资源对项目进行为期一年的孵化,完成其商业化转型,以商业运行实施为孵化成果。商业实践培养模式要求学生了解国内外设计师品牌发展现状和热点,围绕其独特设计风格倾向完成相关联的市场调研、消费群体调研、品牌培育策划、产品研发规划等实践性教学活动,以培养学生的市场意识、品牌意识以及全身心投入,夜以继日顽强奋进的创业精神。其中优秀案例如:白苏与老男人——2009届毕业生何婉婷创建的设计师品牌,如图4所示。

结论

服装与服饰设计专业建设与改革需要基于地方行业特质和设计师群体特征,聚焦设计能力与可持续性创新能力的培养。健康可持续生活方式以及地方服装产业的不断升级转型对服装服饰设计的人才培养提出了更高的要求,而2000年后出生学生作为设计师群体更善于使用个性化设计语言去表述其设计能力以融合这个时代。鉴于此,嘉兴学院服饰设计通过专业方向细分以适应服装市场细分化趋势;基于社会价值的可持续性设计能力成为培养思路;整合校内外资源形成多样化教学方式与评价体系;凭借地域产业资源建立校企联合课程;推进学生设计能力商业化转换等系列教学实践;持续完善教学模式为不断升级的地方服饰产业和文化创意产业的同时,建立能够洞察社会、经济、环境的可持续设计理念,实现服饰设计的社会价值。

基金项目:嘉兴学院2019年校级教改项目——基于服装设计核心能力的教学评价体系建設与实践(002CD1904-5-B31829)阶段性成果二。

参考文献

[1]梁燕.行业新趋势下的服装设计专业教学改革[J]艺术设计研究,2016 (02):121-128

[2]戴钰慧.产业集群动态演化与基地发展研究——海宁皮革城案例[J]中国商论,2018 (29): 164-167

[3]陈泽涛.特色优势产业的时尚化转型——以濮院毛衫产业为例[J]纺织导报,2018 (11):23-24

[4]孙丽蓉.基于全球价值链的县域产业集群转型升级研究——以平湖服装为例[J]现代装饰理论,2014 (09):250

[5]于东玖.王样社会价值驱动的可持续创新与设计策略[J]美术与设计,2016 (02):171-176

[6]李灵芬,加强校企互动,拓展服装设计教育发展空间[J]艺术教育,2010 (01):28-129