河北蔚县多堡聚落空间形态及其保护策略研究

2020-05-14刘丹书胡雪松

刘丹书,胡雪松

(北京建筑大学,北京 100044)

传统村堡,指由村民自发兴建的、具有封闭外围墙垣边界的、集居住与防卫于一体的乡村聚落形态,也是我国北方长城沿线现存聚落的主要类型。传统村堡根据组群关系可划分为两种聚落实态:单堡聚落与多堡聚落。单堡聚落指的是由单个村堡构成的“独立自守”的完整聚落,同时也是构成多堡聚落的基本单元;多堡聚落一般由两个或两个以上的村堡组成,但肇建之初则皆始于一堡,发展过程中不仅涉及同源村堡的次生分化,也是一种强化“群体联防”的聚居构建。然而,迄今为止,学界对多堡聚落形态的研究涉足较少,目前仅有谭立峰等[1]和张玉坤等[2]分别从多堡组合的视角对明清村堡表层的类型划分进行过探讨,而对多堡聚落的横向比对、聚落形态与时代背景的动态关联并未做出阐释。因此,以蔚县多堡聚落作为观察村堡聚居空间形态和理解地方文化信息的切入视角,对其发生背景、变迁脉络、演变特征以及保护发展策略进行探讨,就显得尤为必要。

1 研究地域与时代背景

1.1 研究地域

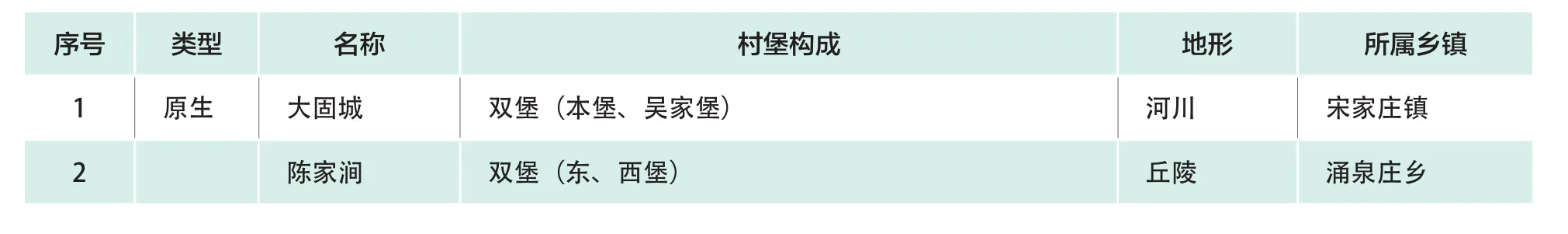

蔚县,古称“蔚州”,位于河北省西北部,地处内外长城之间的太行山北麓,地貌复杂、关隘险要,历为兵家必争之地,有“畿辅肩背,云谷襟喉”之称。正所谓“万山环拱,东屏五台,北枕桑乾,中带壶流,连倒马、紫荆之关,地虽弹丸,亦锁钥重寄”[3],独特的地理和战略位置亦造就了大批具有强烈防卫特征的村堡型聚落。同时,蔚县作为南联中原、北通塞外的商业要道,在和平时期又成为中原与塞外商贸的重要集散地,并直接影响到村堡聚落的发展与演化。蔚县的村堡现存数量庞大而集中,素有“八百村堡”之说。在长期的历史发展过程中,村堡作为聚落空间形态、历史文化信息的载体,从深度和广度上都对蔚县聚居环境产生了极为明显的影响,表现出鲜明的地域风格和乡土特质,成为中国北方传统聚落中的一个特殊而重要的类型。尽管由于自然或人为因素而毁坏甚多,一县之域仍遗存古村堡300余个,其中多堡村落就有45个(表1)。在我国,尽管其他地区不乏典型的多堡聚落,但批量分布且保存完整的多堡集聚区却仅此一例。

1.2 时代背景

1.2.1 明代聚落的肇建与集聚:村堡之筑

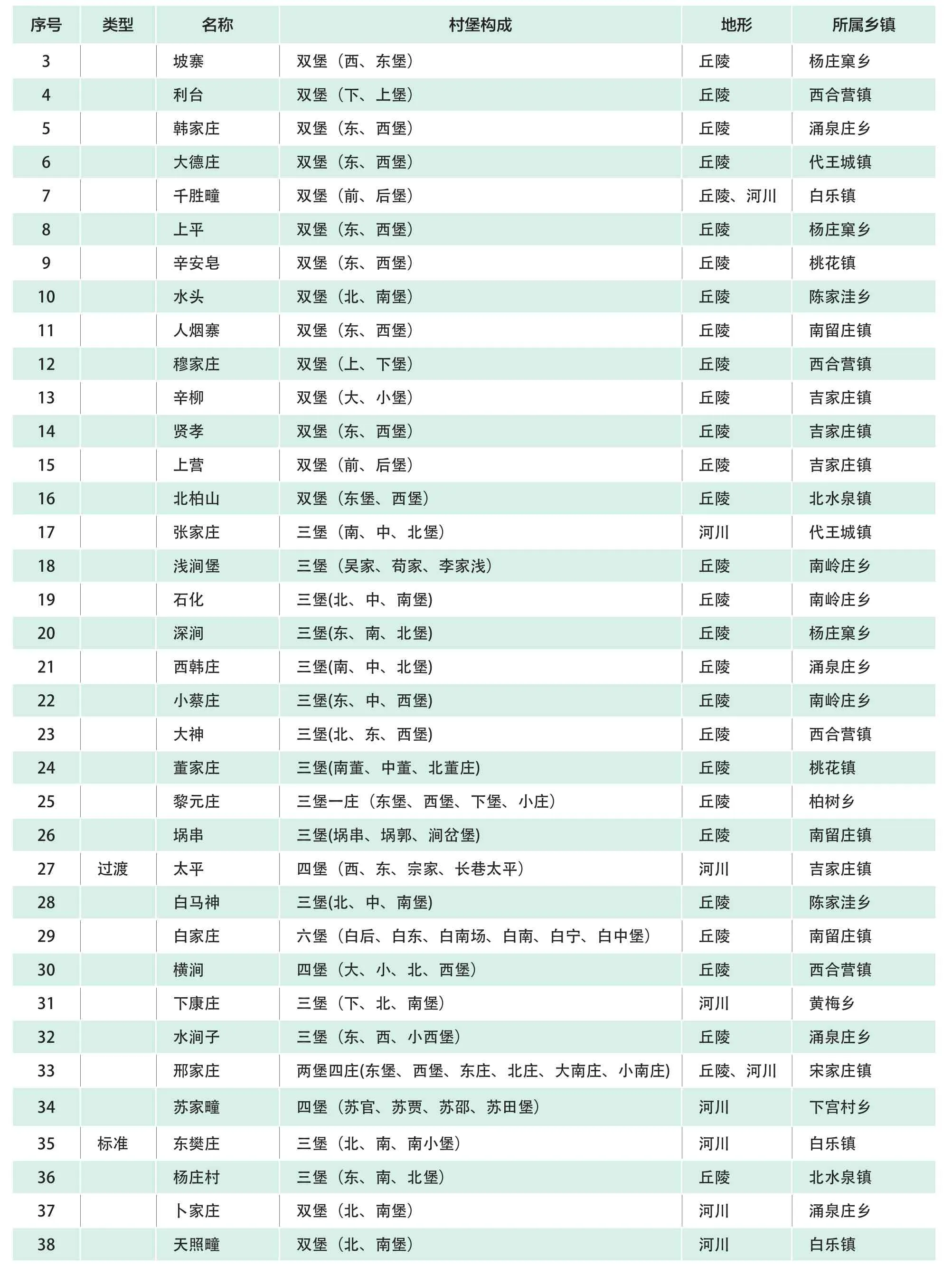

明代以前,蔚州地虽阔而居民稀,土虽多而耕者少,聚落以少、小、散为主要特点[5],保持着一种原生型的状态。元明交替之际,蔚县人口锐减,既有人口的自发迁徙,也有政府的强制移民[6],但明蒙的尖锐对抗人为地改变了这种惯性状况(图1)。北边防务一直是明廷十分头疼的问题,退居漠北的“北元”势力不断破扰长城内地,时刻威胁着明廷的北疆。而位于大宣之间的蔚州直面明蒙交战前沿,屡遭蒙古鞑靼、瓦刺各部扰掠,一直处于动荡不安、战乱频发的状态。当地百姓为免遭兵燹匪戮,高筑堡墙以强化自卫能力,营建了大批具备一定防御能力的村堡聚落。魏焕在《皇明九边考·经略总考》中就明确表示:“相度民居之便,或百十余家筑一大城,或五六十家筑一小堡”。经历了明蒙对峙的洗礼,蔚州境内的聚落景观产生了剧烈变化,呈现出越来越密集的趋势(图2)。

表1 蔚县多堡村落分布情况表

续表1

续表1

1.2.2 清代聚落的蜕变与扩张:乡都之昌

图2 蔚县村堡聚落群示意图[7]

隆庆和议后,明蒙双方结束了200余年的对峙冲突,边氛渐息,社会基本承平,蔚县单堠村万历十三年(1585年)重修关帝庙的碑记中称:“迨至明兴,虏酋叩关,款塞通贡,隆庆以来,世际清平,闾阎殷富”。及至明亡清兴,长城早已不再是中原王朝与游牧政权的军事分界,社会局势经历了从屡遭兵乱到和平安宁的变迁,蔚州也从边防的重地转变为内地州县,境内防卫意识浓重的村堡随着战备功能的消失而发生了蜕变,呈现出耕凿宴然、夜户不闭的聚居景象。我们可以从不同时间节点、不同版本的方志中对蔚州乡村庄堡的载述,窥视村堡聚落本体以及当地人对聚落认知的变化,明崇祯《蔚州志》中以“州堡”与“卫军堡”两类来分别记载[8],强调明蒙对峙语境下的军事防卫特点,而乾隆时期的方志,对于村堡聚落则一律皆统称为“乡都”[9],光绪《蔚州志》也沿用此例。由此不难看出,明清两代的聚落称呼差异透露着战和局势下从战备防卫性的“村堡”到生活性“乡都”的转变,同时也必将导致聚落空间形态与属性的蜕变,具体则指向两个层面:即由原先具有战备防御功能的村堡蜕变为具有生活属性的村落或商业属性的集镇。

2 多堡聚落组群形态

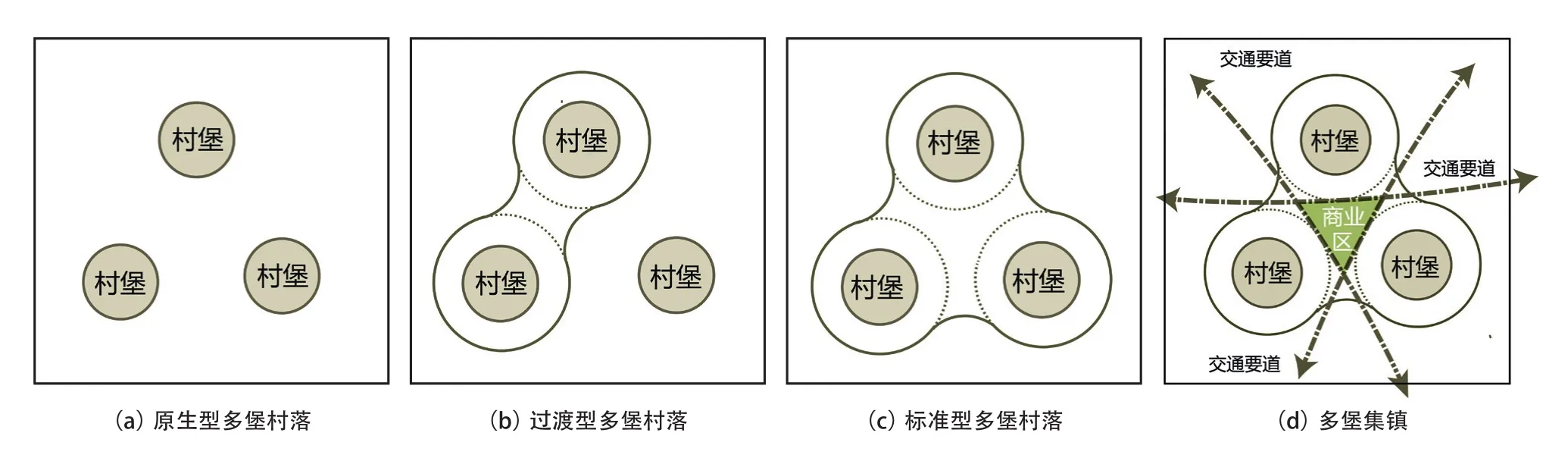

多堡聚落的发展演化可以归纳为两种类型:①从堡到堡——即以堡为原型的自我复制过程,只是一种限于不断复制产生量变而未进一步发展的聚落形态,始终停留在村落级别上,由于村堡区位可供支撑农耕经济的丰富资源,导致人口不断膨胀,聚落表现出规模的发展与边界的扩大并形成多堡村落;②从堡到镇——表现为原型级别的质变提高(图3),部分村堡由于交通优势并受商业贸易的刺激影响,行政级别得以提高为集镇[10]。

图3 多堡聚落组群形态示意图 (来源:作者自绘)

2.1 多堡村落:单元复合

多堡村落作为生活性聚落形态,通常按照规模大小、所处方位或堡内居住人口姓氏进行设置区分,依据聚落本身的集聚和再生属性,多堡村落又可分为原生型、过渡型、标准型3种类型。

2.1.1 原生型多堡村落

原生型多堡村落多位于丘陵地带,是由形态相异、面域不同、但功能类似的多个村堡自然聚集而形成,由于受地形地貌等自然因素的影响,村堡之间相互独立,空间秩序性并不具备明确的轴线或强烈的中心,整体呈现出散点式组团聚落形态。蔚县埚串村堡群由埚串、埚郭、涧岔3堡组成,3堡之间被两道10余m深的沟壑分开,各堡皆借地势独立而建并呈品字形分布,南端为明洪武七年(1374年)建的埚串堡[4]271,平面呈方形,堡北临沟,设东、西2门,主街东西穿心;埚郭堡明成化年间建村[4]267,堡墙顺南北沟势而建呈不规则矩形,堡内东西向主干道紧邻南堡墙,与南北3条主街垂直相连,并建有南、东2门;坐落在沟涧岔上的涧岔堡则于明朝末年建村[4]268,规模相对较小,设南、北2门,中部主街贯穿南北。南端的埚串堡虽然距西北向的埚郭堡不足90 m,但由于受地形限制,经过几百年的村堡的向外发展,至今3堡仍然相互独立,处于一种非常原始的纯粹型多堡聚落状态(图4)。

2.1.2 过渡型多堡村落

过渡型多堡村落的择址兼顾丘陵、河川,一般位于交通干路或河流附近,空间模式中包含着一种顺应地理因素的隐性构图方式,村落多会随着河流或道路走势布置,村堡呈轴线式带状的平面发展,形成平行于交通要道和水系的平面肌理。如白家庄村堡聚落群,本地始有白家庄一村,6堡皆由此发源。在东西820 m、南北1 450 m的村域范围内,以聚落群中部集中建有的共同庙宇群为轴心,集合布置有白后、白南场、白中、白宁、白河东、白南共计6堡,沙河贯穿村落群之间,形成了天然分界线,其中白南场堡与白河东堡隔岸相望形成东西轴向,其余4堡为南北轴向布置。其中白后堡堡门紧邻白中堡北堡墙,之间距离不足8 m,南端的白宁堡与白南堡直线距离仅85 m,经过长期的堡外聚居营建,二者已经在局部形成了明显的积聚组团(图5),虽然白家庄6堡各自有堡墙、庙宇和戏楼,但在积聚组团中又建置共有的核心庙宇群,因而从聚落空间整体来看,形成了一种过渡型的多堡村落形态。

图4 埚串村堡聚落群 (来源:作者自绘)

2.1.3 标准型多堡村落

标准型的多堡村落则多位于河川地区,受环境条件限制较小并带有极强的自发性,在长期的发展演变过程中,逐渐形成了一种中心式的集中统领、组织多堡的空间构图模式,长期的堡外聚居营建,已经使村落在整体层面呈现出团簇式的积聚聚落形态。如在明代中期[4]255,蔚县大云疃相继建立3堡,即大云堡(俗称东堡)、梁家堡(俗称营堡)与徐家堡,后又建有南、北两庄。所建的大云堡位于东南,堡门位于正北,瓮城门坐东朝西;位于东堡的西北的北庄和东堡堡门相对,北庄正南是南庄,两堡堡门皆坐西朝东;营堡位于村北,堡门朝西;徐家堡则位于村西,堡门在北。其中,北庄、南庄以团块状分布于中心聚落大云堡(东堡)的周围,3堡堡门相向,关联性相对较为密切,加上堡外聚居营建的积聚组团,聚落结构比较紧凑规则(图6)。只是由于不具备交通优势和商业基础,而没有向多堡集镇一级的聚落过渡,但已经形成标准型的多堡村落状态。

图6 东大云疃村堡聚落群 (来源:作者自绘)

2.2 多堡集镇:群体整合

随着商业化的进程与经济的稳定发展,部分标准型多堡村落逐渐成为当地集市贸易所在地,成为集镇一级的区域中心。蔚县多堡集镇遗存较多,其中又以集聚“三堡四庄”的暖泉镇、“四堡四庄”的代王城镇最为典型。

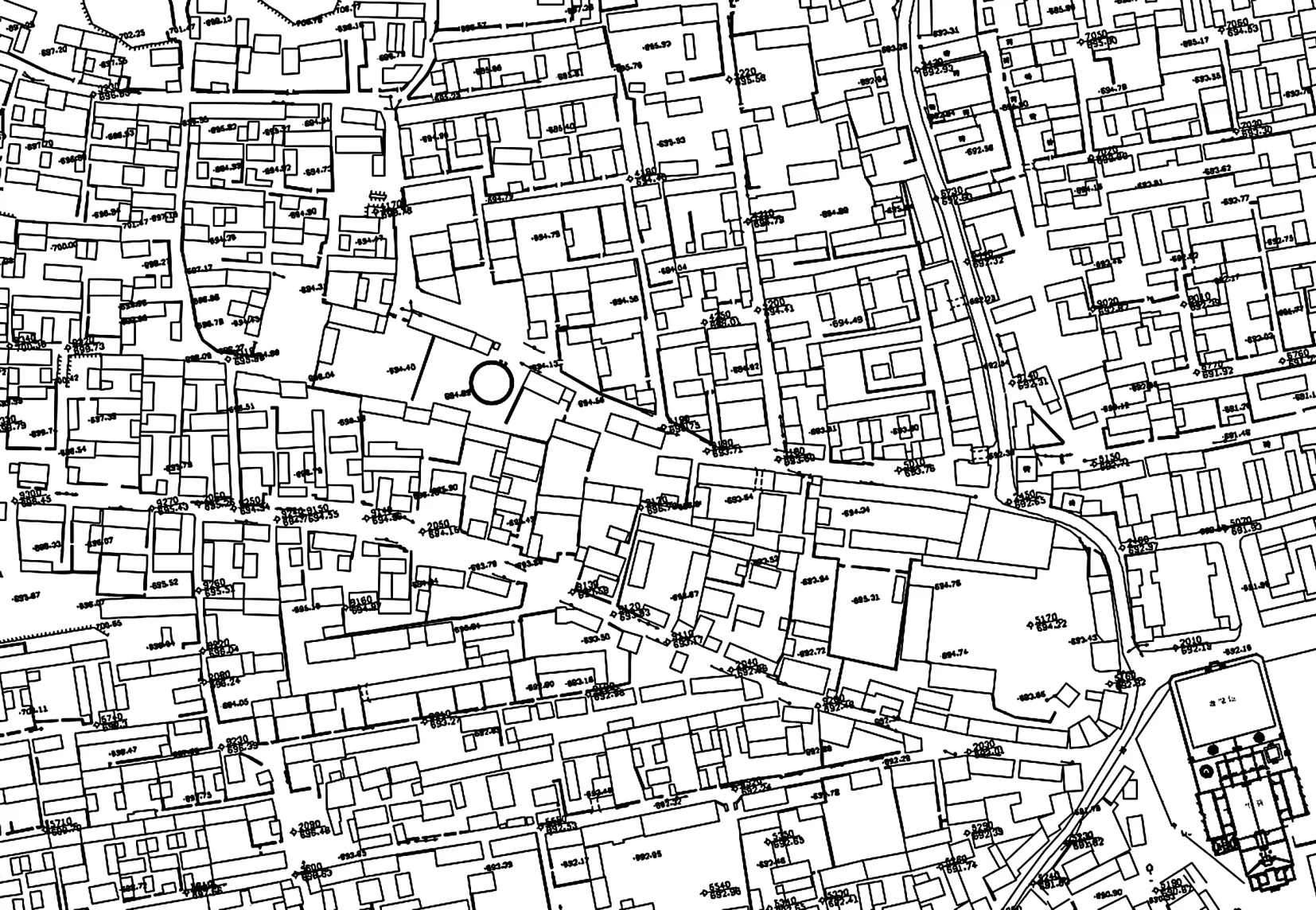

暖泉镇位于蔚县西部的壶流河北岸,作为重要的区域交通枢纽,清代南来粮棉布茶、北易牛羊驼马,商业十分发达,形成了市街贸易为核心的多堡集镇聚落。作为古镇核心的“河滩”广场与商业市街、村堡居住组团次第向外扩展,“河滩”广场设有草市、米粮等集贸市场,南北两端向西分别和“上街”“下街”两条市街相连,并在关帝庙前交汇为东西向的“西市”,西市、上街、下街与河滩广场共同形成了古镇的商业公共空间(图7);“北官”“西古”“中小”3个村堡构成的村堡空间规整明晰,均有较强的规划性,虽然营建时间先后不同,但南北主街朝向全部保持一致,没有毫厘之差。而在西古堡与中小堡以北、北官堡以东的区域,由西辛庄、西场庄、太平庄以及砂子坡4庄所组成的聚落群则形成一种由内向外自然发展的楔形聚落格局,道路系统呈现了放射发散、不规则的路网布置方式,体现出叠加与错落的街道结构与宅形空间语言,表现出集镇聚居空间的复杂性、多元性和难以分割的耦合现象(图8)。整体来看,由于东南区域受壶流河流向影响,暖泉镇整体格局呈现出以“河滩”广场为核心的扇形空间形态。而代王城镇作为蔚县中部重要的商业集镇,镇区由4堡、4庄及位于镇中央的“口”字形集市大街所构成,4堡分别为南、东、大、西堡,4庄为东南庄、小东庄、西庄、辛庄。由于集体防御的需要,建于明正德、嘉靖的东、大、西3堡相邻,位于地势较高的镇区北部;而形成于明末清初的南堡、东南庄、小东庄、辛庄、西庄分别位于正南、东南、正东、西南以及正西[11],整体形成了8个堡庄围绕“口”字形集市大街分布的“回”字环形格局,聚居空间高度内聚、富有生机。

图7 暖泉镇平面空间格局与交通路径 (来源:作者自绘)

图8 暖泉镇民居空间耦合肌理 (来源:作者自绘)

3 多堡聚落演变特征

3.1 聚落定位的文化转型

由于明代特定时期的军事压力和防御性要求,生活于北方边镇的居民非常注重安全防御,积极强调创造一种“安全领域”空间,这种由一堡的自身防御发展为彼此相互邻近、多堡协同防御的布局在修建之初就已考虑。堡墙作为村堡内外空间的硬质分界,是单体聚落内向围合形态最明确的表达,使内部居住的乡民更容易产生归属感和安全感,堡门与庙宇组合设置的方式,更是体现出物质性与精神性防卫的高度有机结合。入清以后,堡门的象征意义开始向装点门面、体现经济实力的意义转变,从注重生存意识蜕变为道德教化的生活方式与提高聚落本体的“知名度”,堡门上的梓潼楼、魁星楼、文昌阁等庙宇表明转向对文气文质的诉求和向往。据《蔚县地名资料汇编》中记载:1983年蔚县共有689个古村落,建村年代记载详细的古村落有683个,其中建于明代的村堡最多,有382个,占比高达55.9%;建于清代的村堡数量次之,有148个,占比仅21.7%。从中不难看出,明代是蔚县村堡兴建的主要时期,清代虽然人口急剧膨胀,但因已有大量村堡存在且防卫诉求降低,故多在原有村堡的堡外进行扩建(图9)。

3.2 聚落演变的生活嬗递

村堡在发展演进过程中,不是从始至终的单向发展,而是表现出大体方向一致的情况下的多样性和复杂性发展。据蔚县志[12]统计,明洪武二十四年(1391年),蔚县境内仅有1 890户、8 255口,到明正德七年(1512年)增至1 938户、21 725口,人口数为明洪武二十四年的2.63倍,但户数却仅是增加了48户,平均每户人口高达11.2人[13],反映出囿于堡墙庇护的宅基限制与人口繁殖所需之间的强烈矛盾。到光绪三年(1877年),蔚县口数已达300 080人、49 839户,口数与户数同时迅猛增长。村堡内部受到人地关系决定的资源分配规律的潜在制约,已经无法满足日益增长的居住需求。至清朝中后期,社会经济稳定发展,部分居民开始在堡外建造起质量较高、规模较大的住宅,同时,堡外戏台和庙宇等公共空间已经成为聚落扩张的新核心。聚落祭祀中心由因战争而设的关帝庙、玄帝宫等武庙转向送子观音、龙神庙等日常世俗性庙宇,既寄托了乡民的生活追求与精神取向,也是当时聚落扩张与蜕变的物化表现(图10)。

3.3 聚落生长的商贸聚群

图9 卜北堡堡门、堡外戏楼及堡外民居 (来源:作者自绘)

图10 水东堡门外民居与庙宇群 (来源:作者自摄)

明中期以前,蔚县饱经边患,除边镇军需以及小型受集期限制的乡村集市或临时性贸易以外,商贸活动十分匮乏。及至隆庆和议后到清代内外一统,蔚县商贸经济迎来了前所未有的繁荣兴盛时期,商贸聚群性也成为多堡集镇的显性特征,即堡本身的自我复制及升级。聚群性的村堡大多分布在靠近地势平坦的河川地区,水源便利,除了可提供生活用水,更重要的是方便农业生产灌溉。当多堡聚落升级为多堡集镇时,聚落就会产生丰富的街巷机理,并经由时间向度的沉淀依附在聚落空间环境的构架之上,随着拓扑同构层次的增加、限制条件的复杂,逐渐失去了“原型”阶段的传统规整的秩序感,扩展成为包涵着商业连续性与诱惑力的动态无序,逐渐发展为一种自由生长的有机形态,因此,多堡聚落衍生不单纯是一个聚落空间的裂变过程,更重要的是隐喻着聚落内部的社会整合过程。

3.4 聚落发展的依存隶属

多堡村落中的村堡大多独立自成,一般为平等、相互依存的关系,之间互无隶属;而多堡集镇则具备了高一级的相互关系——隶属关系,由于生产资料分配的不均匀性,必然导致形成中心村堡和一般村堡之间控制与被控制、统治与被统治的关系。虽然,村堡开始并无功能主次之分,但随着市的出现,多堡聚落群中的中心村堡的控制力不断加强,其余部分村堡必然逐渐向中心村堡聚集,形成统一的聚落概念和体系,从而使其最终向集镇发展。例如上文述及的暖泉镇3堡,都是在明代被动防御的局势下营建而成的一种群体联防的聚落景观,但在后来的演进过程中,商业贸易店铺分散在传统聚落的居住和市集街道两者之间,形成了商居交织的局面。同时,其余4庄向中心3堡集中,北官堡更是成为暖泉镇的行政中心。

4 多堡聚落空间形态保护价值

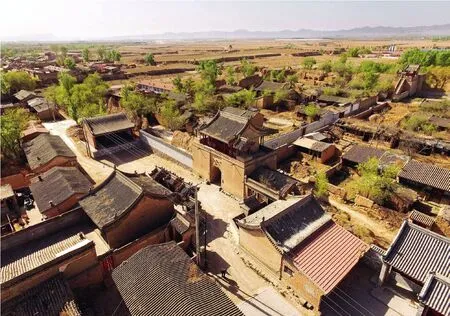

4.1 宏观整体价值

商业贸易的发展使得蔚县多堡聚落以“组团式”而存在,其整体规划格局保持了较好的完整性和真实性。堡外扩张区域布局灵活开放,堡内格局则内向严谨,整体在秩序井然中寻求组织变化,功能合理且防御功能突出,体现了多堡聚落空间在规划层面上的设计智慧。这也是历代乡民适应、改造自然环境的物化形式,真实地保留着明清时期多堡集群的聚落风貌,承载着地方政治经济、生活民俗、农耕文化等方面的深层信息与历史记忆,真实地记录着明清时期的北方边地的社会变迁,对其进行保护更新不仅有助于实现传统村堡聚居文化价值的延伸,对北方村镇聚落人居环境的品质提升也具有重要的参考价值和借鉴意义。

4.2 微观典型价值

文化生活的演变促进了蔚县多堡聚落乡民营建的发展,富含地域特色的遗存对于了解当地的文化民俗、地方文化、艺术风格[14],研究我国明清时期北方传统聚落建筑艺术具有极其重要的意义。此外,蔚县多堡聚落作为村民生活方式与生产方式的物质载体,对其进行合理的保护利用,也可激发人们对于传统聚居方式的回忆与向往,使得地方人文精神在当代延续和发展。

5 多堡聚落保护现状分析

5.1 聚落格局肌理破坏

当前,由于多堡聚落墙垣渐遭自然侵蚀和人为拆除,村堡的格局肌理不可避免地受到损坏,聚落边界渐趋模糊。同时,堡内原住民大量外迁、村堡出现“空心”现象,聚落真实的生活状态早已丧失。堡外后建区域的建筑形态过度整齐划一,也使得村堡之间的联系和整体格局保护亟待加强。此外,对于多堡聚落中的个体典型村堡进行独立保护早成惯例,但同时也应注意,多堡聚落的整体性保护要远高于单一村堡所具备的价值。

5.2 街巷空间结构异变

堡外区域街巷的部分尺度与堡内传统街巷较一致,其余元素均与传统街巷有较大差别。街巷两侧界面或是新旧材质协调不足,或是界面破损、底界面铺装与传统风貌不符。此外,小巷及宅前小路因无人使用而杂草丛生,街巷空间整体风貌协调较差。更为严重的是,这种现象导致脱离原本历史文脉和现实环境的营建改造行为,早已失去归属和其真正价值。

5.3 传统建筑风貌衰败

村堡内的传统民居大多因无人居住或缺乏维护而逐渐衰败,政府的保护修缮主要集中于对庙宇、戏台、堡门等“盆景化”的文保建筑所进行的孤立保护,以及对街巷基础设施的单纯完善。此间,堡外居民为了提高基本生活品质,运用不适合乡村聚落的标准化设计、方法和材料进行建设。在逢迎城市化的价值观、思考方式与生活模式的同时,乡土特色和自我传统急速退化,导致传统多堡聚落整体风貌受到严重破坏。

5.4 乡土景观设施缺乏

当前,不少传统多堡聚落被简单地划为休闲旅游产业资源,被当作文化商品进行野蛮的消费和解构。在此过程中过度强调“景点”空间的环境形象,将聚落空间与人进行分离,并实施抽象的当代景观设计,而忽视了居民本体的要求和精神诉求,也失去了原有恬逸的聚落居住氛围。另外,村堡的生产性与生活性景观也趋于萧条破败,景观丰富度较差,村堡内可供居民日常休闲的公共活动空间、绿化景观空间更是缺乏。

6 多堡聚落保护策略探讨

6.1 多堡聚落保护原则

(1)整体性原则。多堡聚落的保护发展并非孤立的系统,应该将聚落所根植的生成环境和人文要素进行全局整合,主张将组成多堡聚落单个村堡、片区的保护,上升到与各部分关联的聚落层面,从而强调从片面性到整体性保护的构建。

(2)真实性原则。应尽量符合原来建筑的历史意义,以及自身发展的需求,除了要保持聚落与建筑历史信息的真实性,更要延续多堡聚落的功能性和场所性,同时更要讲求具体操作层面的多样性,从而保持并提升聚落发展的活力。

(3)动态性原则。传统多堡聚落具有不同于其他同类型村堡人地关系的差异表现,应遵循梯度式、渐进式发展,形成逐步开发、层层推进的保护发展模式,以便及时修正和调整传统村堡之间与新旧区域之间的建设控制和联系,而不应仅仅停留在维持其原有状态的层面上,同时要兼顾保护与发展。

(4)生活性原则。传统多堡聚落作为生产、生活的社区,其群居的样态较为凸显,除要保护聚落遗产本体外,更要遵循以人为本的原则,满足乡民们对生产生活的日常要求、发展诉求,强化聚落的活态氛围和聚居活力。

6.2 多堡聚落保护发展策略

(1)整体格局层面。①依据多堡聚落的空间结构及建筑组群进行层级划分,核心保护区以村堡堡垣界定,建设控制区为村堡之外和多堡之间的后建区域,而风貌协调区则包含聚落周遭的田地、树林、河流等自然环境。②从格局肌理、路网形态、建筑布局等平面形态出发,严格控制村堡内外的新建筑风格与聚落环境相协调,实现村堡内部与外部的整合重构[15]。③以空间序列作为将聚落的整体结构和布局的组织方法,延续轴线功能与空间的秩序,织补“多堡—堡—街—巷—院”肌理结构和聚落生活的线性路径。④对聚落空间进行循序渐进式的有机更新。此间,应将传统村堡、自然山水、空间肌理和村民生活生产方式等元素有机融合一体,避免孤岛化的单一村堡保护,确保多堡聚落形成村堡相连、田园环抱的肌理格局与空间轮廓[16]。

(2)内部空间层面。传统多堡聚落内部的空间层面主要包括节点、街巷、街坊空间的多层次空间结构。节点空间主要指聚落中具有历史信息和地域特征的控制性标志空间,例如庙宇、古井、戏楼、风水树等,在维护的基础上增加具有停留、游憩和互动属性的意趣空间来激发聚落的现代生活活力。街巷空间的保护更新,首先需要严格控制聚落空间轴线和梳理街巷脉络结构,然后依据街巷的主次划分,对传统街巷样态的宽窄尺度,开闭空间,高低错落及沿街界面形式、铺装、材质等,分别按照严格保护、风貌控制、高度控制来整治更新。而街坊空间层面主要包括完善聚落组团与街坊空间结构,提升传统聚落的空间效果与居住氛围。

(3)民居建筑层面。传统民居建筑保护应根据其建筑质量、保护价值以及环境形态的完整性进行分级分类保护,具体包括:①保护修复型。形制完好、建筑特色较高的民居,原则上在结构安全的情况下,尽量维护其原来的面貌,特别要避免对民居建筑造成修缮性破坏。②控制改善型。既要保护传统民居的建筑外观,也要赋予建筑内部空间合适的现代功能和居住需要,把现代设计与旧式传统相结合、新建筑与老建筑相调适。③整治更新型。提取具有地方典型特征的大、中、小不同类型的院落,对其进行空间尺度及形制“原型”分析。对原有建筑空间进行扩充设计,不仅要考虑本体功用,也要结合功能更新来转化建筑的空间形态特征。

(4)景观营造层面。多堡聚落中的景观营造讲求结合地域历史与聚落因素进行综合有效的统筹,并基于乡民自身需要而自发创造出具有乡土特色的非“专业设计”的景观类型[17]。可结合具体空间设置公共、街边、庭院绿地并配植休闲设施,地方材料、乡土植物和生产器具也可以作为设计元素进行相关主题的质朴表达,有助于获得与乡土环境和谐、与地域特质共存的效果。而村堡、堡垣、庙宇与戏楼作为多堡聚落的显著景观,更是打造多堡聚落的意象地标,堡垣作为构成多堡聚落空间的实体边界要素,可在其缺口处以异质的铺装或矮墙标识历史的完整性,或在遗址设置场地绿化带来塑造空间的场所性。此外,保持多堡多庄格局之间的视线通廊及标高控制,强化堡门、戏楼与庙宇等的对景关系,丰富空间层次的同时有效增加了聚落的识别性和体验性。

7 结束语

蔚县的多堡聚落作为特定历史背景下的民众聚居聚落类型,虽然因为年久失修或人为损坏逐渐走向衰败,但其所表现出的丰富样态与多元文化,却是我国传统聚落文化遗产的见证,对于了解我国北方村堡聚落的演进过程和内外推力具有重要意义。事实上,不仅要看到聚落物质意义上的空间轮廓,也要透过静止的物质形态关注特定情境中的动态历史变迁与演绎,最终提取传统聚落文化的成长机理与深层精神,让传统聚落在村镇振兴中得以继承,从而实现传统村堡聚落的当代转型。