白山市浑江区地质灾害发育特征及成因研究

2020-05-12王旭

王 旭

中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队,吉林 长春 130033

0 引言

白山市浑江区位于吉林省东南部,面积1 388 km2。水系发育,中温带大陆性季风气候,年平均降雨量由中北部向北部、南部逐渐增大,尤以鸭绿江沿岸降雨量最多。本区地处长白山山脉中部,浑江凹陷盆地中。浑江区地质条件复杂,构造发育,地层发育较齐全,岩浆岩、变质岩分布较广。

区内地质灾害发育,地质灾害的发生严重影响到人类的生产生活。本文在调查说明区内地质灾害的前提下,对各影响因素对地质灾害发生的作用进行详细阐述,为防灾减灾工作提供帮助。

1 地质灾害发育特征

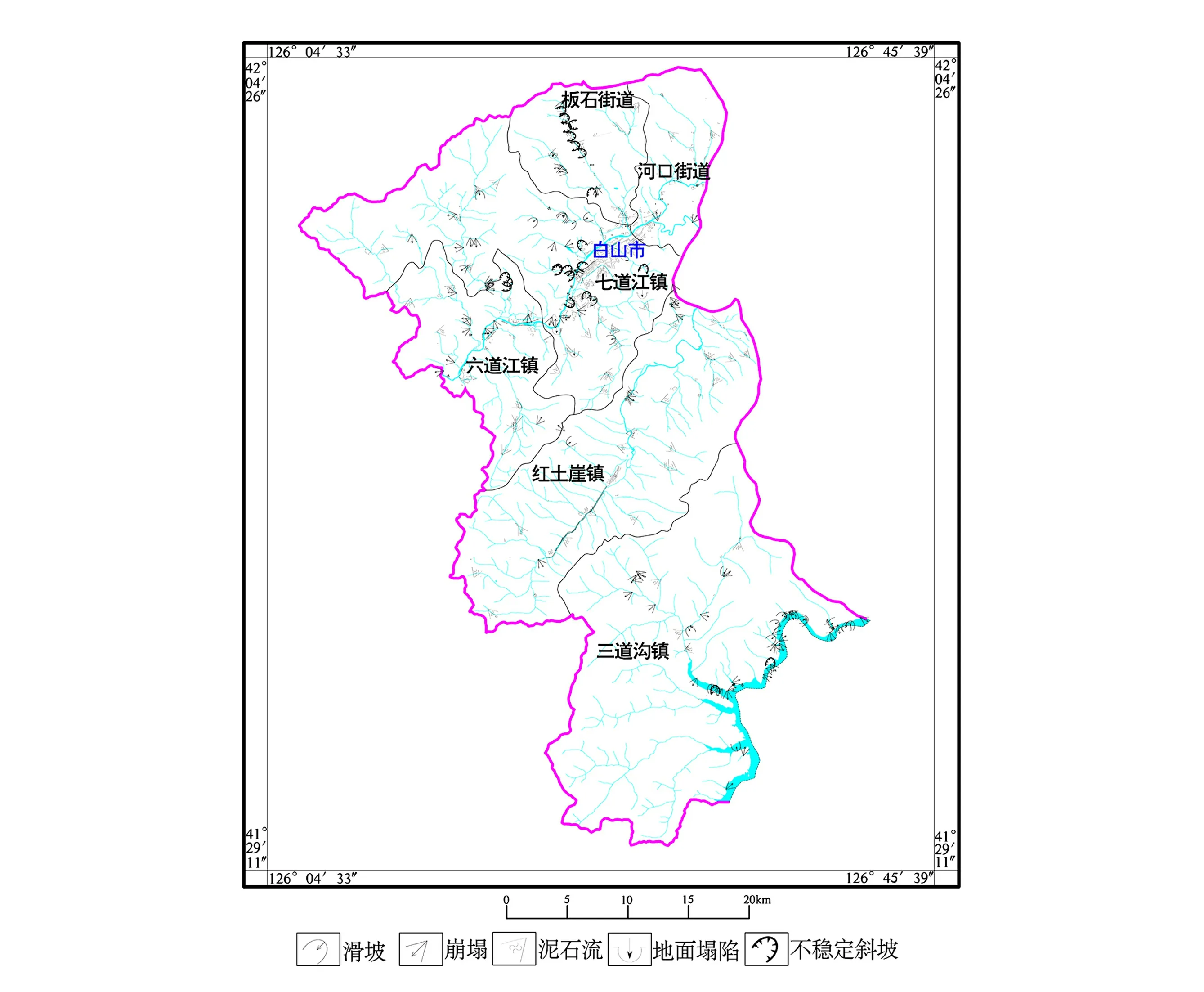

浑江区地质灾害调查点总数204个,其中崩塌94个、泥石流57个、滑坡27个、不稳定斜坡22个、地面塌陷4个。浑江区地质灾害发育分布见图1。

图1 浑江区地质灾害发育分布简图Fig.1 Development and distribution sketch of geological disasters in Hunjiang District

区内以人类工程活动为主导因素诱发的地质灾害点129处,占地质灾害点总数的63.24%。崩塌主要由人为因素引发,多发生于各级公路沿线,总共94处,占地质灾害点总数的46%,主要分布在G201国道、S103省道、S303省道沿线和鸭绿江沿江公路沿线,另外零星分布于其它各级公路沿线。滑坡多发生于公路沿线和村民盖房取土开挖坡角,主要分布在七道江镇、三道沟镇及通沟街道。不稳定斜坡多发生于各级公路沿线及居民点房屋后,主要由人为因素引发。泥石流具有小型、群发和发生频率高的特点,主要分布在六道江镇、七道江镇、红土崖镇及板石街道等地。地面塌陷主要发生于岩溶发育及人类采矿活动强烈地区,主要分布在七道江镇及板石街道等地。

从区域上看,地质灾害点分布不均匀,中北部明显多于西南部。在地质灾害成因上,大部分地质灾害点与人类活动密切相关,区内的所有崩塌、滑坡、不稳定斜坡、地面塌陷基本上是由人为修路切坡及采石、开采煤炭资源、修建住宅等工程引发的,泥石流的形成与人为耕种、毁林开荒等工程活动有较密切关系。

纵观全区地质灾害发育的分布特征,不难发现,在该区人类工程活动强烈的地区,地质灾害点就越多。

2 地质灾害成因研究

地质灾害的影响因素主要有地形地貌、地质构造、岩土体结构类型、降水、植被、人类工程活动等。其中地质灾害产生的基础条件为地形地貌、地层岩性与岩土体结构类型、地质构造、水文地质条件等,诱发因素为降水、人类工程活动、地震等[1]。

2.1 地质灾害与地形地貌

2.1.1 地形地貌对崩塌的控制

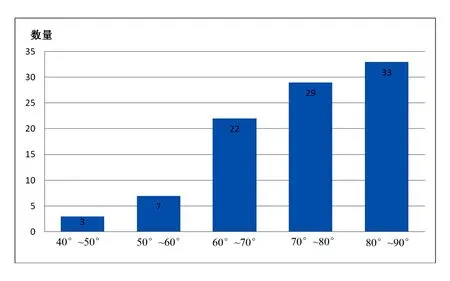

区内崩塌一般发生在60°~90°的斜坡上,斜坡高度10~100 m,软弱结构面暴露,崩塌与地形坡度关系见图2。

图2 崩塌发生与地形坡度关系直方图Fig.2 Histogram of the relationship between collapse and terrain slope

2.1.2 地形地貌对滑坡的控制

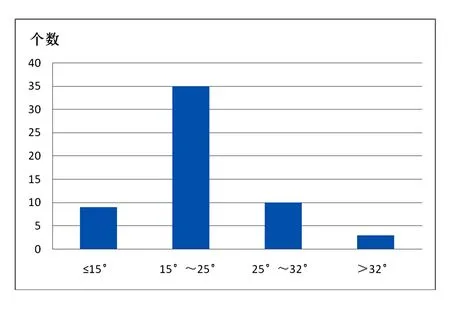

滑坡多产生于坡度在30°~70°的斜坡上,见图3。小于30°由于坡度小,地形平缓,土层不易滑动,而大于70°由于坡度较大,不利于松散物的堆积[1]。

2.1.3 地形地貌对不稳定斜坡的控制

不稳定斜坡多产生于坡度大于30°的斜坡上。小于30°的斜坡地形平缓,势能较小,土层不易滑动,很难形成不稳定斜坡,难以发展成为崩塌和滑坡[2]。不稳定斜坡与地形坡度关系统计见图4。

图3 滑坡与地形坡度关系直方图Fig.3 Histogram of the relationship between landslide and terrain slope

图4 不稳定斜坡与地形坡度关系直方图Fig.4 Histogram of the relationship between unstable slope and terrain slope

2.1.4 地形地貌对泥石流的控制

浑江区泥石流与两侧斜坡坡度、植被覆盖率有关。这也与该地段第四系松散堆积物大量分布和人类工程活动密不可分。泥石流与斜坡坡度关系见图5。

图5 泥石流与地形坡度关系直方图Fig.5 Histogram of the relationship between debris flow and terrain slope

泥石流多发育在15°~25°的斜坡上,占泥石流总数的61.4%。该区段人类活动较多,松散物较多,水流携带着松散物冲刷而下,对下方形成一定危险。坡度较小的降水难以对地表进行侵蚀,不易形成泥石流沟,坡度较大的松散物难以堆积,物源条件不丰富,不易形成泥石流。

2.2 地质灾害与岩土体类型

岩土体工程地质条件、地层岩性是影响斜坡变形的主要因素。岩性不同,其地质灾害的发育程度及类型不同。

2.2.1 地层岩性、岩土体类型对滑坡的影响

地层岩性决定了滑坡的物质基础。由于地层岩性不同,抗剪强度各不相同,发生滑坡的难易程度不同。软弱地层,在构造作用以及其它外力作用影响下,都容易形成土状或泥状的软弱夹层,成为潜在的滑动面或滑动带,具备产生滑动的基本条件。同时,在软弱地层中,由于抗风化能力弱,易形成大量的松散物质。相反,硬质岩类,岩体抗风化能力强,不易形成潜在滑移面和松散物质。

根据调查资料,第四系松散土体及含粉砂岩、砂岩、石英砂岩、大理岩等软弱、易风化地层为境内的易滑岩组。

土质滑坡体物质多为第四系残坡积及人类采矿产生的煤渣,岩性为黏土及含砾黏土,土体结构松散,在内外地质营力作用下易产生滑坡。形成土质滑坡的条件从岩性及水文地质条件上看,土体结构松散,孔隙度大,透水性强,而下伏基岩透水性相对较小,易形成隔水层,地表降水入渗使土体呈饱和状态,下渗后的地下水软化土体,增大土体重量和孔隙水压力,使土体力学强度降低,易在土体中或基岩面上形成滑带或滑移面,导致土体滑动。区内2处土质滑坡均是土体沿基岩面发生滑动。

区内的25处岩质滑坡均发生在含粉砂岩、砂岩、石英砂岩、大理岩等软弱、易风化地层中,多为人工切坡形成,地表岩石在强风化作用下呈散体状,在重力作用下沿基岩接触面滑动。

2.2.2 地层岩性、岩土体对崩塌(不稳定斜坡)的影响

浑江区崩塌(不稳定斜坡)灾害体地层岩性主要是碳酸岩和碎屑岩类,均是由公路建设和房屋建设人工切坡造成的,岩石节理裂隙发育,一般在2~3组,将岩石切割成块状,在重力作用下,被卸荷裂隙或构造裂隙切割为块状的岩体重心不稳而产生崩塌(不稳定斜坡)。据统计,全区94处崩塌、22处不稳定斜坡中有104处发生在碳酸岩和碎屑岩中,其余发生在结晶岩和变质岩中。

2.2.3 地层岩性、岩土体类型对泥石流的影响

浑江区属新生代抬升区,以侵蚀构造地貌为主,岩性以构造裂隙发育、易风化破碎的灰岩、砂岩为主,山体不断抬升,岩石严重风化,残坡积物加厚增多,泥石流物源丰富。57处泥石流中有49处的物源为残坡积土体,占泥石流总数的85.96%。如通沟街道宝山社区13委后山(HJ610)泥石流,属新生代抬升区,残坡积物厚度平均2 m,形成山坡型泥石流。

2.2.4 地层岩性、岩土体对地面塌陷的影响

区内有2处地面塌陷发生在碳酸盐岩地层中,由于灰岩在地表水的溶蚀作用下,浅层岩溶发育。典型的如七道江镇东山村12社地面塌陷。

2.3 地质灾害与地质构造

浑江区地质构造历史漫长、复杂,受多期构造运动影响,岩体中节理裂隙发育,岩石风化严重,为崩塌、滑坡、不稳定斜坡、泥石流地质灾害的形成提供了裂隙条件。据本次调查结果,崩塌、滑坡、不稳定斜坡、泥石流地质灾害点岩性多为碳酸岩和碎屑岩,节理裂隙发育,这些节理的组合为崩塌、滑坡、不稳定斜坡、泥石流的形成提供了充足的物源。

2.4 地质灾害与降水

2.4.1 大气降水对地质灾害的影响

根据资料分析,区内大气降雨对地质灾害影响主要是对滑坡、崩塌、泥石流、不稳定斜坡地质灾害的的影响。

降水的入渗既可增加土体容重和坡体自重,又会对岩土体起到软化,降低岩土体力学强度,是滑坡产生催化剂和润滑剂[3]。区内绝大数滑坡发生在雨季,以7、8月份为主,其次为6、9月份。27处滑坡有时间记载的5处均发生在7~8月。同时大气降雨形成的地表水冲刷坡脚,导致坡脚掏空,降水沿裂隙渗入坡内,增大了对边坡岩体的动水压力和静水压力,软化或掏蚀了岩体裂隙中的充填物,增加岩体自重,从而加速了崩塌(不稳定斜坡)的产生。区内以降雨为主导因素诱发的崩塌31处,占崩塌总数的32.98%。大气降水是形成泥石流的主要水源,先期降水使松散固体物质中含水量增加,潜水水位上升,土体结构发生改变,内聚力减小,中后期强降水便可汇成洪流,冲刷、携带松散物质运动、形成泥石流。

2.4.2 地下水对地质灾害的影响

地下水主要是对地面塌陷产生影响,区内有2处地面塌陷发生在碳酸盐岩地层中,由于灰岩在地表水及地下水的溶蚀作用下,浅层岩溶发育;当覆盖土层厚度不大,且土层结构松散,地下水的流速和水力坡降较大,在较强的动水压力和潜蚀作用下产生岩溶塌陷。岩溶型地面塌陷一般出现于汛期,降雨后地表水垂直入渗地下,动水压力剧增并向下潜蚀岩土层,在重力作用下,溶洞顶拱破坏,形成塌陷。典型的如七道江镇东山村12社地面塌陷。

2.5 地质灾害与植被

区内泥石流多为沟谷型泥石流,主要受降水和沟谷内松散物厚度的控制,与植被覆盖率有一定关系。区内植被覆盖率高的地方泥石流较多主要是因为植被类型大多为灌木,灌木对水土的保持能力较弱,起不到固土的作用,在降雨条件下易形成泥石流。区内植被覆盖率较低的地区多为人类活动强烈区域,城市化水平较高,工程设施比较完善,对泥石流沟等都已进行了工程治理,修建了堤坝等,多已不存在泥石流地质灾害隐患。

2.6 地质灾害与人类工程活动

区内地质灾害形成的主导因素为人类工程活动。随着浑江区经济建设的迅速发展,人类工程活动逐渐增强,主要表现为各类基础建设及矿产资源开发等。大量的人类工程活动破坏了斜坡平衡状态,诱发了地质灾害的产生。区内主要因人类工程活动诱发的地质灾害点129处,占地质灾害点总数的63.24%。因人类工程活动形式不同,诱发地质灾害的类型也存在差异。

2.6.1 基础建设诱发崩塌、滑坡灾害

基础建设切坡形成临空面,易诱发滑坡、崩塌、不稳定斜坡等地质灾害。公路建设过程中,开挖坡体使得坡体上形成陡峭临空面,如果不及时进行工程治理,新鲜面经过长时间的暴露,风化程度加重,在降雨等因素促发下产生崩塌地质灾害的可能性大,如仙人洞村鸭绿江沿江公路发生的崩塌,就是因公路开挖切坡,破坏原有斜坡的稳定状态,在未得到有效支护的情况下发生崩塌。

2.6.2 矿山开采引发地质灾害

由采矿活动形成地下采空区,在一定的地质结构条件下,采空区上覆岩层的自重和围岩应力导致采空区顶板冒落,顶底板闭合而引起上覆岩体的变形破坏;或者某些矿柱设计的承载力低于实际的承载力,或在长期承载过程中因风化、地震或其它因素使其承载力降低到设计标准以下时,矿柱遭到破坏而改变采空区围岩稳定平衡状态,导致采空区顶板冒落,进而产生地面塌陷[4]。典型的如七道江镇七道江村红旗煤矿地面塌陷,由于采煤塌陷,现已整村搬迁,威胁基本消除。

3 结论

浑江区地质灾害种类齐全,发育分布范围与地形地貌、地质构造、岩土体结构类型、降水、植被、人类工程活动等因素密切相关,地质灾害的发生是诸多因素共同作用的结果,但人类工程活动的影响最为明显。