江苏省扬州地区确诊新型冠状病毒肺炎患者的中西医结合临床诊治和效果评价

2020-05-11吕清泉顾明华陈永昶黄自强焦虹霞

朱 淼, 吕清泉, 顾明华, 陈永昶, 王 靖,黄自强, 焦虹霞, 朱 红, 林 华

(1. 扬州大学附属苏北人民医院, 江苏 扬州, 225001; 2. 江苏省扬州市传染病医院, 江苏 扬州, 225002;3. 江苏省扬州市中医院, 江苏 扬州, 225009)

根据表现为发热、咳嗽、突发呼吸困难、疾病进展快以及“人传人”的爆发性流行病学特征,国家卫生健康委员会(国家卫健委)和世界卫生组织(WHO)根据感染的病毒学依据,将其命名为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。2020年1月21日,江苏省扬州市发现首例COVID-19病例,此后半个月内患病人数逐渐增多,截至2020年3月9日,共确诊23例COVID-19, 无症状冠状病毒感染患者14例(核酸阳性),疑似44例(核酸阴性)。本研究对扬州市传染病院确诊的23例COVID-19病例的临床资料进行总结,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 COVID-19诊断及分型标准

所有病例的诊断均执行国家卫健委颁发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[1]为主要标准,并参照不同时期的各个试行版本。

1.2 病例资料

全部资料来源于本市传染病院2020年1月21日—2020年2月29日收治的23例COVID-19确诊住院患者,其中男10例,女13例,年龄23~72岁,平均(50.0±13.0)岁; 21例有接触史(91.3%); 7例为家族聚集发病(30.4%), 其中3例为兄弟及配偶间聚餐后传染, 2例为母女间传染, 2例为舅侄间传染; 疾病潜伏期平均5 d; 诊断为普通型22例(95.7%),重型1例(4.3%), 重型病例接受无创呼吸机给氧通气治疗。全部病例均治愈,住院治疗时间9~27 d, 平均住院时间18.3 d, 咽拭子核酸检测2次阴性后出院(采样间隔时间不少于24 h), 出院后居家隔离14 d, 定期来院复诊。14例无症状感染者中,除1例婴幼儿外,均按照确诊病例予以抗病毒药物治疗。

1.3 实验室及器械检查

入院后所有病例均予以血常规、血气分析、生化检查。所有病例均接受至少3次咽拭子核酸检查,部分病例予以肛拭子核酸检查,以及至少3次胸部CT检查。

1.4 统计学分析

采用IBM SPSS Statistics 25.0进行数据的统计分析,治疗前后疗效评价采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 COVID-19的流行病学特征

本组23例COVID-19确诊住院患者流行病学资料见表1, 其中以1月下旬确诊入院人数最多, 2月14日起确诊病例数逐渐下降,发病患者以中年人群为主,职业分布方面以农民为主。

表1 23例COVID-19患者流行病学资料

2.2 COVID-19症状表现

23例患者中, 18例有咳嗽、发热症状(78.3%), 以干咳为主; 6例有咳痰症状(26.1%), 咳白黏痰; 6例伴胸闷气喘(26.1%); 2例有消化道症状(8.7%),表现为腹泻、解黄色水样便、呕吐胃内容物等; 1例可闻及肺部湿啰音,大部分患者肺部体征不明显。

2.3 COVID-19治疗前后的相关实验室指标变化

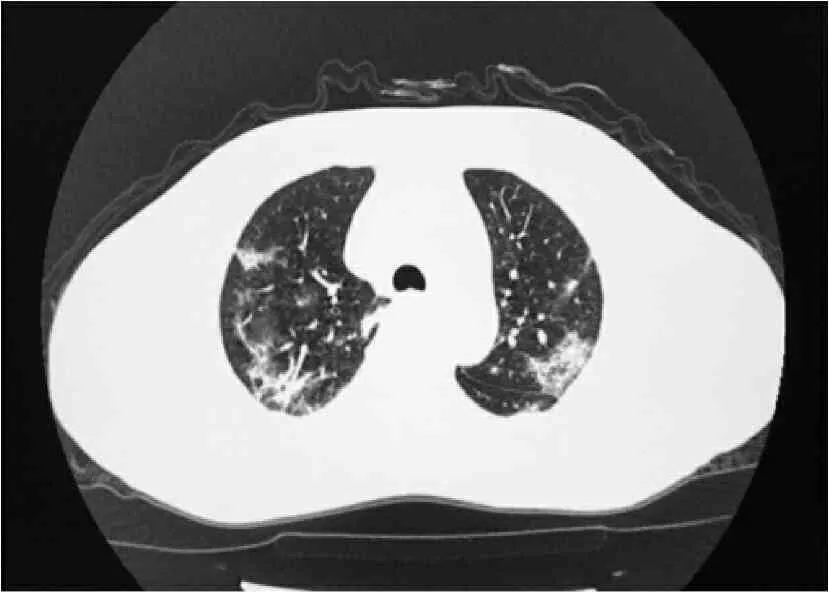

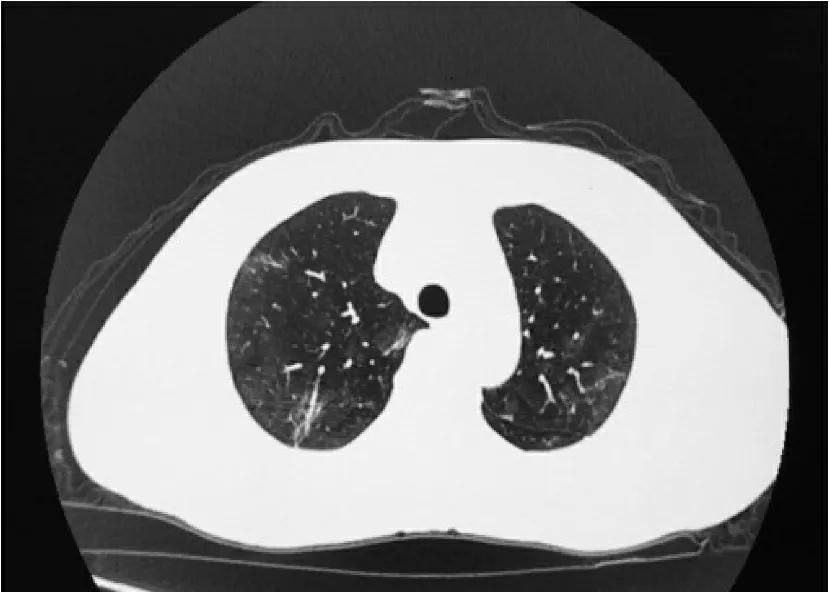

所有患者入院时查CT均显示靠近胸膜处多发磨玻璃影的特异性改变伴间质增厚。治疗48 h后复查胸部CT,有3例进展加重(13.0%), 5例变化不明显(21.7%), 炎性改变吸收好转15例(65.2%)。入院时,患者平均氧合指数(201.7±8.6) mmHg; 治疗48 h后,患者平均氧合指数(263.0±12.2) mmHg。所有COVID-19患者平均咽拭子核酸检测阳性时间为(2.1±0.4) d, 治疗后咽拭子核酸检测转阴时间为5~23 d, 平均(11.6±0.8) d。典型病例:男, 58岁, CT表现为两肺多发磨玻璃影,胸膜下受累为主,伴有血管增粗及间质增厚,无胸腔积液。治疗10 d后,患者胸部CT表现较治疗前明显好转,见图1。

入院时

治疗后10 d

图1 患者治疗前后胸部CT表现

所有患者平均白细胞计数(WBC)水平、中性粒细胞(NE)水平至出院时无显著变化; 16例(69.6%)淋巴细胞(LY)绝对值<1.1×109/L, 平均(0.9±0.1)×109/L, 治疗后淋巴细胞数明显上升,平均(1.3±0.1)×109/L; 2例肝功能异常者治疗后好转; 19例(82.6%)出院时甘油三酯(TG)高于正常水平, 5例(21.7%)胆固醇(T-CHOL)高于正常水平。所有病例治疗后C反应蛋白(CRP)均较入院时显著下降(P<0.05)。见表2。

表2 COVID-19患者治疗前后血液相关指标变化

WBC: 白细胞计数; NE: 中性粒细胞; LY: 淋巴细胞; PLT: 血小板; TG: 甘油三酯; T-CHOL: 胆固醇; CRP: C反应蛋白。

与入院时比较, *P<0.05。

2.4 COVID-19治疗情况

所有病例执行新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第三~七版),予以α-干扰素雾化、洛匹那韦/利托那韦口服抗病毒联合莫西沙星广谱抗感染治疗。对洛匹那韦/利托那韦不能耐受者,改用阿比多尔治疗。LY绝对值<1.1×109/L患者加用胸腺肽皮下注射,直至LY比例恢复正常后停用。8例予以激素抑制炎症反应, 1例重型COVID-19患者予以呼吸机无创通气治疗。全部病例在西药治疗的基础上辅以氧疗及中药治疗。先期的12例患者予以中药“热毒灵”治疗, 2例予“血必净”治疗,其后入院的患者在中医辨证施治基础上予清热解毒、祛寒化湿、宣肺通腑、补肺健脾等个体化中药汤剂口服,均获明显效果。所有患者出院时临床症状消失, 2次核酸检测结果阴性。

3 讨 论

COVID-19自2019年12月在湖北省武汉市首先发现,该病表现为急性呼吸道症状,有接触史,经病毒学检测证实为新型冠状病毒感染肺炎。按照国家卫健委和WHO制定的标准, COVID-19可分为轻型、普通型、重型、危重型共4型。COVID-19传染性极强,大部分患者以发热、咳嗽为主要临床表现,若不能得到有效控制,一旦进展到重症,多伴有呼吸困难、多脏器功能衰竭,甚至导致死亡。早期诊断和及时治疗对COVID-19患者预后至关重要[2]。截至2020年3月9日,国内COVID-19确诊和疑似患病数明显下降,但在境外多个国家、地区呈爆发流行趋势[3]。

扬州市确诊的23例患者中, 90%以上患者有接触史,故将接触史列为诊断COVID-19的重要初筛条件。本研究有7例为家族性聚集发病,提示该病可在与患者密切接触而未采取隔离防护措施的亲属和人群中蔓延,并出现医务人员感染发病。2020年1月下旬,全国各地发病人数急剧增多,尤以武汉确诊的人数达到高峰,证实了易感人群和密切接触传染的流行病学特征,尤其是医务人员被感染,更提示密切接触是该病“人与人”传播的重要依据。在中央专家组果断采取全部感染病例按照病情类型入院隔离和及时治疗的措施下,全国发病人数于2月中旬降至低谷,有效控制了病情蔓延。研究[4]报道COVID-19以老年和男性易感,中位易感年龄为49岁,扬州市结果与此大致相似。

本研究患者以咳嗽、发热为最常见的首发症状,其特征如下: ① 以干咳为多,胸闷气喘症状不常见; ② 以普通型COVID-19为主,严重肺部磨玻璃异常CT改变人数不多; ③ 高龄、超高龄患者数量少; ④合并多种基础病患者数量少。研究[5-6]认为,与SARS冠状病毒(SARS-CoV)和中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)感染特征相比,COVID-19虽有很强的传染性,但及时治疗不但可以有效阻止病情向重症转化,还可降低病死率,扬州市COVID-19有效管控证实了这一学术观点。COVID-19病毒本质上是一种单股正链RNA病毒,可通过飞沫、气溶胶以及接触而进行传播,经由血管紧张素转化酶2(ACE2)为受体进入细胞后,首要攻击肺[7]。人体内心肌细胞、食道、肠上皮细胞、肾脏上皮细胞均含有ACE2酶, COVID-19病毒可损害循环系统、消化系统、泌尿系统,所以部分患者合并腹泻、呕吐等消化道症状,这也是导致重型COVID-19患者多器官功能衰竭的原因之一[8]。本研究有2例病情稳定后多次咽拭子核酸结果转阴,但查肛拭子核酸结果仍呈阳性,提示消化系统中病毒代谢速率远低于呼吸道中病毒代谢速率。

COVID-19病毒侵犯肺部后,由下向上通过呼吸道随分泌物排出体外,咽部会拦截部分病毒,因此可通过咽拭子涂片获取分泌物,采用聚合酶链反应检测法可筛查出COVID-19病毒感染的阳性结果。但因病毒侵犯呼吸道,咽拭子取样不能获得下呼吸道的分泌物,因而受取材部位或取样量的影响,咽拭子核酸检测结果存在假阴性。

COVID-19患者胸部CT存在特异性影像改变,表现为肺部外周、胸膜下多发磨玻璃影,伴间质增厚,少见胸腔积液[9]。尸检结果可见肺部呈间质性病变和肺泡腔大量黏液性渗出,形成肺泡隔血管充血及肺间质纤维化,短时间内就能使肺泡丧失呼吸功能,因此可在胸部CT片中观察到间质增厚、网状影和磨玻璃样改变等特殊影像学表现[1]。重症患者肺部病态表现发展更为快速。在治疗有效后,这一肺部病理特征即可消失。因而,胸部CT这一特征性变化可辅助咽拭子核酸结果阴性的患者诊断。

有别于其他病毒感染, COVID-19感染后LY降低为其主要特征之一。COVID-19病毒破坏了免疫系统,LY首先被攻击杀伤。肺部炎性病变趋使淋巴细胞向肺等重要脏器募集,导致循环血液中淋巴细胞数量下降,尸检结果亦证实肺泡隔血管淋巴细胞浸润[1]。本研究有16例患者LY绝对值低于正常,治疗后上升。LY 水平变化可作为COVID-19感染患者预后评价指标之一。

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》推荐以蛋白酶抑制剂洛匹那韦/利托那韦抗病毒药物治疗,其主要成分洛匹那韦早期可用于艾滋病毒(HIV)治疗,最常见不良反应为腹泻、恶心、高甘油三酯血症和高胆固醇血症,本研究19例治疗后甘油三酯及胆固醇水平明显上升,与该药有关。α-干扰素雾化以及莫西沙星、中药等综合治疗48 h后,患者氧合指数上升,胸部CT提示大部分炎症吸收。本研究病例均加用了中药治疗并取得不错的效果。中医[10]认为, COVID-19属“肺疫”,属外邪入侵,寒湿为主,湿毒引发瘀滞,导致机体免疫力下降,符合正邪交锋。阴阳失调的“湿、毒、淤”特征。治疗以清热解毒、内扶正、外祛邪、平衡阴阳为宜。后期指南更新指出,在清热解毒、祛寒化湿基础上,可加以宣肺通腑、补肺健脾的中药治疗。本研究COVID-19患者均接受了10 d的中西药结合抗病毒治疗,多数患者于第11天咽拭子核酸检测转阴,提示1个疗程的中西药结合治疗效果明显。

感染新冠病毒后白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-6(IL-6)、γ干扰素(IFN-γ)等因子过度活化引发炎症因子风暴。研究[11]认为糖皮质激素在减轻肺部炎症的同时也可能封闭免疫系统得正常功能,加重炎症因子风暴,是重症COVID-19患者死亡的原因之一。中国专家对激素使用经验为: ① 成人; ② 确诊的新型冠状病毒感染患者; ③ 发热、咳嗽等相关感染症状发生 10 d 以内,影像学证实为肺炎且快速进展; ④ 静息未吸氧状态下,血氧饱和度≤93%或呼吸频率≥ 30次/min或氧合指数≤300 mmHg。本研究8例患者早期予以小剂量、短疗程的激素治疗,效果明显,未向危重型转化。

总之, COVID-19传染性强,接触史、咳嗽及发热症状、LY低下、核酸检测阳性、CT特征性改变等是诊断新冠肺炎的依据,中西药结合治疗效果明显,同时封闭隔离期间应注意加强患者心理支持。

(本研究得到顾健教授修改,谨在此表示感谢!)