某市政山岭扩建隧道洞口复杂地质、地貌条件下的施工解决方案简析

2020-05-09林长利

【摘要】作者以自己主持建造的某市政山岭隧道为论述对象,对隧道洞口复杂地质、地貌条件下的施工解决方案进行简析,论述内容主要涵盖进口端洞口贯通前及贯通过程中的边仰坡支护、套拱与管棚施工、洞口凹腔处理、开挖贯通及爆破設计等技术方案,并通过3D建模模拟施工过程,以指导施工。

【关键词】山岭扩建隧道;洞口复杂地质、地貌条件;套拱加长;仰坡凹腔处理;隧道贯通;爆破设计;3D建模

1、工程概况

1.1隧道概况

四家冲隧道位于为桃花源景区消防专用车道上,属市政隧道工程,设计为单行隧道。隧道起讫桩号为BK0+154~BK0+264,全长110m,隧道最大埋深约21.13m。隧道进出口均采用削竹式洞门。

1.2隧道进出洞口边坡、仰坡稳定性评价(施工图设计阶段)

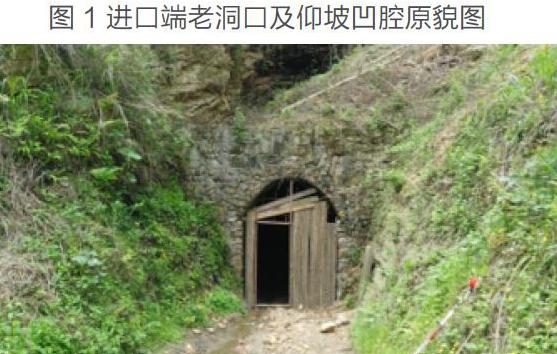

四家冲隧道在原位置进行扩建,南部区域出现小面积滑塌隐患,应进行治理(清方、支护)。进洞口位于坡脚,隧道进出洞口边坡上部被残积层的素填土、粉土覆盖,下部强风化板岩、中风化板岩出露,植被较茂盛,坡度 24°~55°,除南部小部分区域外,未见滑坡、坍塌现象,斜坡稳定。由于组成洞口边坡体的岩石为板岩,具有开挖后迅速风化、强度大幅度降低的性质,自然条件下虽处于稳定状态,在进洞施工时仍存在滑塌隐患,需对边坡进行防护。原施工图设计进口段套拱长度仅为2.0m,距离实际洞口掌子面约16m,未考虑老洞口顶部仰坡约3.0m高凹腔及洞口拆除处理措施。

1.3施工及现场情况(施工阶段)

隧道进口边仰坡经多方会勘,由设计方补充完善设计,确定采取框架锚索、锚杆防护设计方案,施工方于2016年5月上旬开始进行边仰坡残坡积物清理,并为后继锚索、锚杆施工做准备。另外,结合现场实际情况,施工方提出了进口套拱加长及洞口凹腔填充方案,并报监理、设计及业主各方,经专家论证后予以实施。

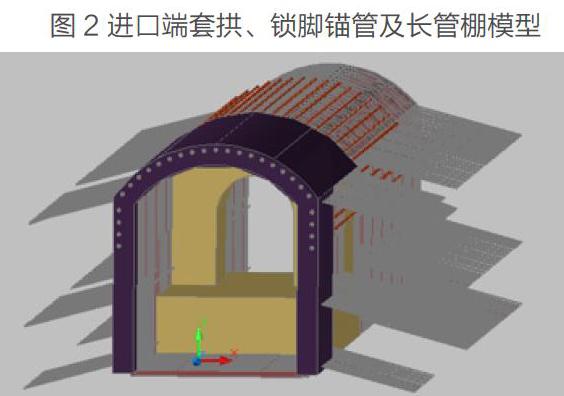

总体思路为,首先完成洞口边仰坡土石方开挖与锚索、格梁施工,再相继进行老洞口外套拱施工、老洞拆除与边墙位置上断面开挖与初支;进口端洞内上断面开挖与初支进行至距离套拱端部18.0m位置后(即拱部实际进洞位置,边墙位置已进洞),完善套拱加长及长管棚施工;而后实施进口端洞口凹腔填充处理及后继贯通施工。

实施前,先利用现场实测数据及施工方案设计数据,对各施工阶段进行3D建模,并利用3D模型对作业班组实施技术交底,以指导施工。

2、施工技术方案

2.1洞口边仰坡土石方开挖与锚索、格梁施工

结合进口端洞口地质地貌,在暂时保留原有老洞洞口的前提下,实施边仰坡土石方开挖与防护工程施工。经测量放样后,边仰坡开挖与锚索、格梁施工分坡级交替进行,最终形成四级边仰坡防护。其中老洞顶部既有凹腔处施工时尽量避免山体大面积扰动,以防止凹腔坍塌扩大。

边仰坡锚索及格梁工程量大,在确保边仰坡稳定的前提下,边仰坡开挖与锚索、格梁施工需不间断进行,以尽快形成边仰坡整体防护体系。期间严格控制格梁混凝土浇筑、锚索张拉、二次注浆与封锚等工序质量。

2.2套拱、锁脚锚管及长管棚施工

结合现场原始地貌匹配测量,将洞口套拱按结构尺寸不同分为三段:第一段BK0+161.2~BK0+163.2长2.0m,为明洞对应段,边墙、拱部厚度均为0.7m;第二段BK0+163.2~BK0+168.2长5.0m,为老洞洞口拆除后拓挖段,边墙、拱部厚度均为0.46m;第三段BK0+168.2~BK0+179.2长11.0m,仅设套拱拱部,厚度0.46m,此段套拱已深入仰坡凹腔内,为洞口施工与主洞贯通重点控制段落,套拱拱部左右侧各设一排φ42锁脚锚管,锚管长度4.0m,与水平向朝下夹角20°,单侧锚管间距0.4m,锚管端部深入套拱拱部边角0.2m,与拱部钢筋网搭接,其余长度锚入受承岩体。

因第二、三段套拱位于拱部出露、边部暗挖段落,所以套拱浇筑前需完成洞内初喷及拱架架立(其中初支拱架分上下断面两次架立,上断面拱架架立时,施做顶拱两侧与一次侧拱脚部锁脚锚管;后期下断面拱架架立时,再施做二次侧拱脚部锁脚锚管,以确保拱架环闭前的稳定性),在拱架上布设管棚套管,其中拱部初喷采取吊模明喷形式施工。另外,拱部左右侧φ42锁脚锚管需于套拱浇筑前完成安装与注浆。锁脚锚管施工完成后,即进行剩余套拱施工,套拱拱部混凝土采用泵送商品混凝土,施工时需安装顶部模板,以确保拱部厚度控制在不小于46cm,施工完成后做好养护工作。

长管棚钻孔、插管、压浆等工序于套拱施工完成且混凝土强度达标后进行,施工过程中注意分析监控量测数据,不作详述。

2.3洞内拱架加固

从距离进口端套拱端部18.0m位置开始往大里程方向纵向6.0m、共计9榀拱架范围实施內撑加固,加固采用φ108×6mm无缝钢管与I20b工字钢相结合。其中I20b工字钢作为基础联系梁,纵铺3道,每道长度6.5m,道间距1.2m,共需3根;φ108×6mm无缝钢管作为竖向支撑立柱,纵向3排,每排9根,竖向置于基础工字钢上,纵向间距0.75m,横向间距1.2m,长度为4.917~5.129m,共需27根。

加固施工前先对已开挖上断面底部进行整平清理,然后排布I20b工字钢基础联系梁并夯实,在工字钢上依次竖向架立φ108×6mm无缝钢管支撑立柱,立柱底部与顶部分别与工字钢联系梁及拱顶初支工字钢焊接牢固。立柱垂直度控制在1%以内,立柱间纵横向焊接Φ20钢筋加以连接。

2.4洞口凹腔填充加固

洞内加固及套拱拱部施工完成后,即对洞口顶部凹腔实施填充加固处理。洞内填充加固处理分四步实施:

(1)第一步对凹腔进行排险清理。清理破碎分化岩石及土体。

(2)第二步浇筑凹腔下部C25片石混凝土,浇筑高度0.8~1.0m,其中片石含量不超过30%,严格控制浇筑质量,下部片石混凝土边部与边仰坡岩体接触严密。

(3)第三步对凹腔上部实施挂网喷砼及架设副拱加固。挂网采用20cm*20cmφ6mm单层钢筋网片,喷砼为C20喷射砼,副拱材料主要为I20b工字钢。首先進行挂网及第一层5cm喷射砼施工;然后架设两道顶部横向工字钢及两道底部横向工字钢,并以竖向工字钢立于底部横向工字钢上,上端顶立于顶部横向工字钢下,两端均以焊接加固。竖向工字钢共设置两排,前排五根,后排三根,工字钢长度依据现场实际尺寸裁定;最后实施第二层5cm喷射砼施工。

(4)第四步浇筑凹腔上部C25片石混凝土。此部分片石混凝土浇筑在对应段落隧道二衬浇筑完成后实施,分两次浇筑完成,每次浇筑高度控制在0.8~1.0m,上部片石混凝土必须与凹腔顶部岩体接触严密。

2.5洞内临时加固拆除

凹腔下部填充、上部挂网喷砼及副拱加固完成后,经监控量测观测,洞内、洞外各项位移、沉降、收敛、变形及应力数据趋于稳定且满足《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)相关要求后,即可对洞内临时加固予以拆除,以便开展后继工序施工。

临时加固拆除遵循“先支后拆、后支先拆”的原则,且同列支撑钢管呈间隔分两批拆除。拆除期间实时监控,遇有数据变化必须立即停止拆除作业,并采取加固复位措施。拆除现场施工方与监控量测方紧密配合,确保拆除作业在满足安全的前提下顺利完成。

施工时指派专职安全员现场掌控拆除作业,施工作业人员听从指挥,规范作业,以杜绝安全事故发生。

2.6上断面开挖贯通与初支

临时加固拆除完成且经监控量测观测,洞内、洞外各项位移、沉降、收敛、变形及应力数据趋于稳定且满足《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)相关要求后,即实施上断面开挖贯通作业。

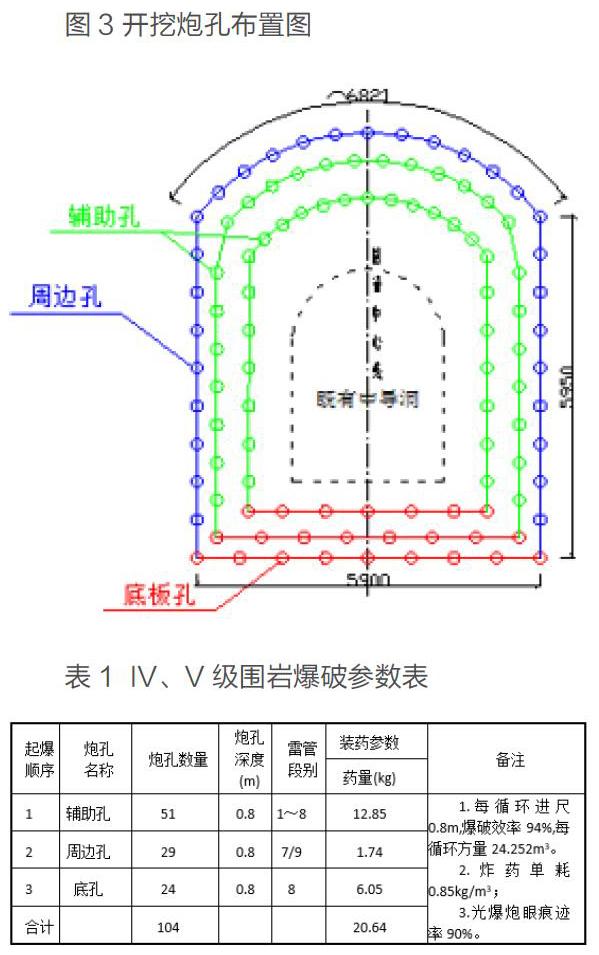

因隧道上断面未完全贯通段中间位置已有老洞贯通,剩余贯通作业仅针对上断面拱顶及周边部位。超前支护锚杆与小导管环向间距均按0.3m,长度5.5m,锚杆型号为Φ28,小导管为φ42管材。掘进时每钻进尺控制在每榀一钻,即进尺控制在0.75~0.8m,爆破布孔及装药参照本隧道相关爆破设计,周边孔按正常开挖段维持不变,辅助孔根据现场情况有所减少,装药量根据进口端已掘进段岩层情况及剩余待爆岩层情况减少30~50%,主要原因为围岩较为破碎、抵抗线减小且无序、临空面呈发散状且无规律等。另外,最后贯通段采取小炮修整开挖,以防超挖。

每钻掘进过程前,超前支护需及时到位,掘进过程中,初支必须及时到位。上断面开挖期间,监控量测实施掌控。

2.7下断面开挖与底板浇筑

上断面开挖与初支完成且经监控量测观测,洞内、洞外各项位移、沉降、收敛、变形及应力数据趋于稳定且满足《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)相关要求后,即实施剩余下断面开挖、初支与底板浇筑作业。其中下断面爆破设计数据参照前节上断面开挖相关内容。

下断面开挖在满足安全的前提下,以尽快完成初支封闭成环为准,且底板施工需及时跟进,以确保系统稳定,同时,监控量测实时控制。

另外,二衬施工也需及时跟进,在此不作详述。

2.8监控量测控制与预警

以上洞内加固、套拱施工、凹腔下部填充与上部加固、洞内临时加固拆除、上下断面开挖贯通直至二衬施工、凹腔上部填充完成等工序过程前、中、后,均需依据监控量测控制与预警,具体实施细则及准则以满足规范要求并参照本隧道相关监控量测实施方案,在此不作详述。

3、施工效果评价

四家冲隧道进口端于2016年8月完成主洞贯通,边仰坡凹腔处理稳固,各项质量、安全控制措施均实施到位,后继洞门、二衬、路面及附属工程完成顺利,各项验收指标均满足设计及规范要求。

参考文献:

[1]《公路隧道设计规范》(JTJD70-2004)

[2]《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)

[3]《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)

[4]《爆破安全规程》(GB6722-2014)

[5]重庆市《城市隧道工程施工质量验收规范》(DBJ50-107-2010)

作者简介:

林长利(1975-04),男,工程师,主要从事市政工程道路、桥梁及隧道施工与技术管理工作。