信息时空

2020-05-09

展览资讯

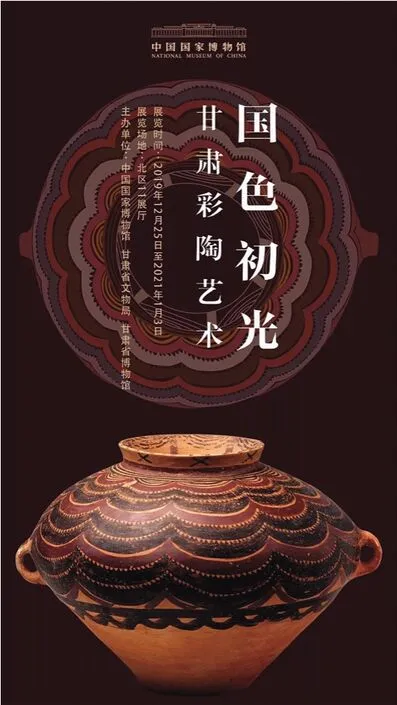

国色初光——甘肃彩陶艺术

时间:2019年12月25日~2021年1月3日

地点:中国国家博物馆

由中国国家博物馆联合甘肃省文物局、甘肃省博物馆等十余家文博机构举办的“国色初光——甘肃彩陶艺术”展于2019年12月25日上午在中国国家博物馆隆重开幕。本次展览共展出195件(组)甘肃彩陶,其中100件(组)彩陶来自甘肃省博物馆,95件(组)彩陶分别由甘肃省文物考古研究所、兰州市博物馆、临夏回族自治州博物馆、定西市博物馆、天水市博物馆等10多家博物馆和文博机构提供。

展览重点阐释各个时代甘肃彩陶的艺术特征、演变规律和文化内涵,从内容上分为黄土下的彩色世界、笔画与色调的奏鸣、大自然的生命组歌和精神的家园四个单元,涉及文化背景、彩陶制作、风格流派、自然物象、精神生活等主题。

本次展览是甘肃彩陶类文物在中国国家博物馆最大规模的一次展出,其中不乏精品,部分彩陶首次面向公众展示,充分体现了甘肃地区史前文明的沉厚悠久与辉煌灿烂。

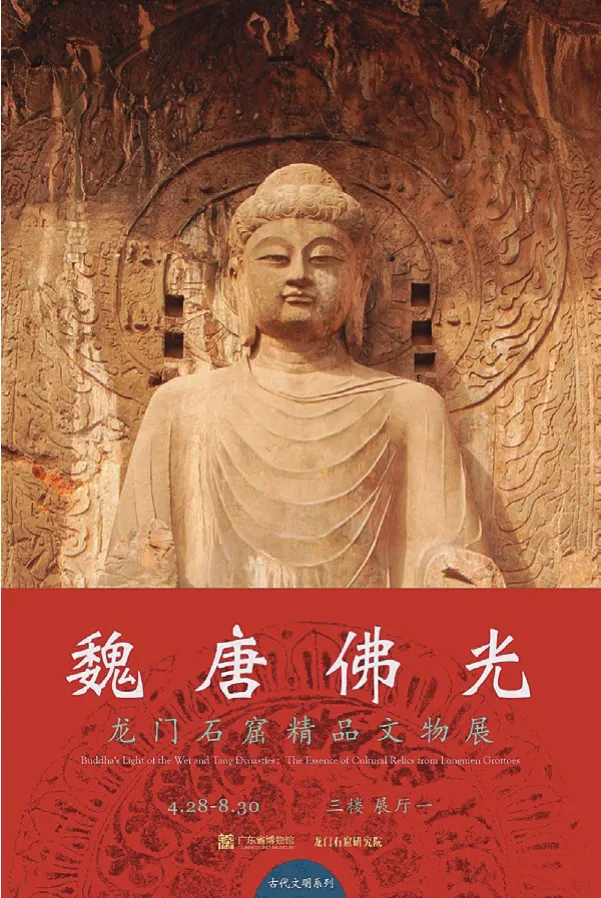

魏唐佛光——龙门石窟精品文物展

时间:2020年4月28日~8月30日

地点:广东省博物馆

河南洛阳龙门石窟与甘肃敦煌莫高窟、山西大同云岗石窟、甘肃天水麦积山石窟并称“中国四大石窟”,2000年被列为联合国世界文化遗产。龙门石窟位于洛阳南郊伊水两岸的龙门山和香山崖壁上,两岸窟龛依峭壁而凿,南北绵延1公里,蔚为壮观,故云“精舍绕层阿,千龛邻峭壁”(《龙门游眺》)“谁穷造化力,空向两崖看”(《龙门八咏·阙口》)。龙门石窟延续时间长,跨越朝代多,以大量的实物形象和文字资料从不同侧面反映了中国古代政治、经济、宗教、文化等许多领域的发展变化,对中国石窟艺术的创新与发展做出了重大贡献。

龙门石窟是北魏王朝和唐代皇室开凿佛像的必选之地,断续营造石窟壁龛共2345个、造像近11万尊、碑刻题记超过2800多品,因其雕刻精美、蕴含丰厚蜚声中外,成为中国皇家石窟寺的典范。本次展览由广东省博物馆和龙门石窟研究院主办,是龙门石窟86件(组)精品文物的首次荟聚,其中包含八件(组)海外回流文物。观众不仅能观看清癯秀美的北魏造像、富丽健美的唐代佛像,还可了解国宝归来的动人故事与斑驳古迹的修复过程。

1420——从南京到北京

时间:2020年1月17日~6月28日

地点:首都博物馆

“1420——从南京到北京”由南京博物院和南京市博物总馆共同主办,故宫博物院、国家图书馆、首都图书馆、明十三陵博物馆、南京明孝陵博物馆、南京城墙博物馆和南京大报恩寺遗址博物馆共同协办。

展览共展出文物267件(组),其中一级文物37件(组),如《行书大军帖》、嵌宝石金链香盒、嵌宝石金头面、狮蛮纹琥珀带等。展览以明代永乐皇帝迁都这一重大历史事件为主线,共分为定都南京、迁都北京和用致雍熙三个单元。此外,展厅设计别具匠心,经由灯箱呈现的南京明长城(复原后)与灯光标注的迁都时间轴相互呼应,在增强观众历史纵深感的同时带来不一样的观展体验。

2020年,永乐皇帝迁都北京将满600年,为增加人们对古都北京的认识、对保护古都历史文化遗存的理解与支持、对北京作为国际性大都市的文化自信,首都博物馆特别推出此项展览。

推荐阅读

《中西文化关系通史》

作者:张国刚

出版社:北京大学出版社

出版时间:2019年11月

张国刚,清华大学人文学院历史系教授,主要致力于中国古代史、中西文化交流史研究。著有《佛学与隋唐社会》《文明的对话:中西关系史论》《唐代家庭与社会》《唐代藩镇研究》等著作。

该书清晰界定了不同时期“西”的意涵,并依据各时期中西关系特征将其划分为两大阶段:从远古时期到郑和下西洋时期(1500年以前)、大航海以后即晚明和盛清时期(1500~1800年),进而全面拓展了近代以前陆海丝绸之路的历史文化意蕴。

《中西文化关系通史》采用“双重证据法”,充分利用国内外出土实物、图像与历史文献等资料,打破了既往以王朝发展为主线的叙述框架,将中西关系置于世界历史背景之中,分别就海陆交通、对外关系、商贸互动、文化交流、异域宗教等进行考察;努力从物质、精神、制度、行为等多个层面展现中西方文化关系,揭示不同文明之间的接触与碰撞、理解与误读和其背后的文化意蕴与“规律”,完整地呈现出中西方文化交往、对话的历史轨迹和丰富面向。

《面圣:宋代奏对活动研究》

作者:王化雨

出版社:生活·读书·新知三联书店

出版时间:2020年1月

王化雨,历史学博士,四川师范大学历史文化与旅游学院副教授,主要从事宋史研究。

该书以宋代的奏对活动为切入点,分析宋代君臣之间信息交流的途径,以及制定决策的方式。并以此为基础,对宋代皇权政治做了重新审视。全书分为上、下两篇。上篇内容侧重分析皇帝与除宰辅之外的臣僚如何通过奏对进行信息交流,细分为御殿视朝、内引奏事、经筵问对与禁中夜对四个章节。下篇内容侧重分析皇帝与宰辅大臣如何经由面对面讨论,对信息加以处理并做出最终决策,细分为宋代宰辅奏事制度演变、宋代宰辅奏事的过程与个案分析三个章节。

《面圣》堪称对宋代奏对活动首次全面梳理与研究,著者结合宏观论述与微观研究,将宋代皇权放到立体的历史场景中加以考察,以揭示其复杂微妙的历史特性。

《丝绸之路与唐帝国》

作者:(日) 森安孝夫

译者:石晓军

出版社:北京日报出版社

出版时间:2019年12月

森安孝夫,历任金泽大学副教授、大阪大学教授、近畿大学教授,现为大阪大学名誉教授、东洋文库研究员,代表作有《丝绸之路与唐帝国》《东西回鹘与中央欧亚地区》,编有《中亚出土文物论丛》《从粟特到回鹘》等著作。

译者石晓军,关西大学文学博士,日本姬路独协大学人间社会学群教授,主要研究领域为中日文化交涉史、隋唐史,著有《中日两国相互认识的变迁》《隋唐外务官僚的研究》等著作;译著有日译“日中文化交流史丛书”第一卷《历史》、中译《绚烂的世界帝国:隋唐时代》等著作。

自唐代建国至“安史之乱”,唐帝国与境外诸多国家冲突、往来不断。著者以此为背景,从中央欧亚大陆视点出发,通过粟特人的东方发展史、唐代建国史与建国前后的突厥人动向、安史之乱对唐代的改变与回鹘人的活动三条主线展开叙述。并特别关注唐帝国与游牧民族,尤其是鲜卑、突厥、回鹘的关系,以及唐帝国与丝绸之路的关联,力争从新视角诠释丝绸之路与唐帝国。