抟土塑泥夺天工

2020-05-06景志刚

景志刚

庄严肃穆的菩萨佛祖,形态各异的鬼怪神仙;慈眉善目的白发老翁,憨态可掬的垂髫孩童;栩栩如生的花草树木,活灵活现的飞禽走兽……

一团泥巴,捏尽世间万象;一双巧手,塑出百态人生。古老的中华泥塑艺术,取之于泥土,赋之以生命,在化腐朽为神奇的天工之作中铭刻岁月的记忆、印证历史的传承。

抟土为人:泥塑中的文明

汉语中的“塑”字,从土朔声,本义指用泥土抟成人物形象。“俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人……”在上古神话中,女娲造人的传说广为流传,称得上自创世以来最早的泥塑创作活动,也为中国人根深蒂固的土地情结提供了渊源。

自古以来,在黄河岸边的黄土地上,华夏民族不仅创造了璀璨的农耕文明,也把自己的记忆和情感揉进芬芳的泥土。从采撷、渔猎、农耕之余对动物人物的形象模仿,到图腾崇拜、宗教信仰、宗族祭祀中对天地神灵的想象再造,人们用泥土塑制各类造型由来已久。裴李岗、大汶口、河姆渡文化遗址的泥猪、泥羊、陶狗、陶井……至今仍在无声展示着7000年前的文明印迹。

“帝武乙无道,为偶人,谓之天神。与之搏,令人为行。”商周时期的泥塑技艺已趋成熟,所制泥偶几近真人一般大小。由先秦到两汉,厚葬之风盛行一时,上到帝王将相,下至贵胄富豪,“生不极养,死乃崇丧……多埋珍宝、偶人、车马……”,极大地推动了泥塑艺术的发展。最经典的莫过于气势恢宏的秦皇兵马俑,被世人誉为“世界第八大奇迹”而驰名天下。

自东汉到唐宋,佛教传入、道教兴起,泥塑神像开始遍布佛寺、道观、庙堂、石窟,成为泥塑的主流,一批名贯古今的泥塑大师也应运而生。“道子画,惠之塑,夺得僧繇神笔路”,被后世尊为“塑圣”的杨惠之,与“画圣”吴道子师出同门,道子以画誉满天下,惠之不甘落后,焚毁笔砚,独辟蹊径,专攻泥塑,终成一代名家。其所著《塑诀》空前绝后,可惜早已失传。

从两宋到明清,城市商业、手工业蓬勃发展,泥塑艺术日益大众化、世俗化,成为市井文化的一部分。“京师是日多搏泥孩儿,端正细腻,京语渭之摩喝罗,大小不一,价亦不廉……”“临安风俗嬉游,游湖上者,竞买泥孩、莺哥、花湖船,回家分送邻里……”杭州知名街区“孩儿巷”,据说便是当年宋人南迁后,不忘故都习俗,在此地制作和售卖泥孩儿玩偶而得名。

土性泥魂:玩泥巴的学问

泥塑艺术在神州大地上生根、发芽、开花、结果,离不开得天独厚的地理环境和人们对泥土特性的认知。

——取之易得。广袤的大平原、肥沃的黄土地,还有什么能比泥土更加随处可取、随时可用呢?黄河流域粘土众多,获取、运输、加工成本低廉,具有大规模利用的先天优势。

——塑之易型。土质柔软且具有粘性,濕水后便于捏塑各类形体。与木料、石料甚至铜铁相比,泥塑工艺相对简单,创作时间大大缩短,也更加有利于充分塑造丰富的造型细节。

——润之易融。松散、柔软的泥土,可以方便地掺合各种辅料。从蛋清、米汤、蜂蜜等粘性物质,到芦苇、麦秸、棉絮等纤维材料,能够显著增强粘接性、可塑性和柔韧性。

优质的泥土、适宜的材料加上聪颖的头脑、灵巧的双手,经过长期的实践积累,创造出完整配套的泥塑技法。

——选土。泥土是泥塑的基本材料,选用十分讲究。一般挑选细腻的粘土、膨润土或胶泥,去掉杂质,以水闷软,反复搅和、捶打和摔揉,达到软硬适中而不粘手。再根据创作需要,加入稻草、麦秸或棉絮,使之结实而不开裂、可塑而不变形。

——塑形。依塑造方法不同,分为手捏、模制两大类。手捏大多用于个性化创作,先捏轮廓,再捏细节,从粗至精、由上而下逐步调整,反复加泥、减泥成型。模制则适用于规模化制作,制模、翻模、脱胎、成型“一条龙”,流水作业、批量生产。

——敷色。“三分塑,七分彩”,不同色彩造就不同风格。先涂底色,或以白为底、简洁鲜亮,或以黑为底、凝重质朴,或以原色为底、回归自然;再施彩绘,涂色、勾花、描发、开相一气呵成,妙笔生花,勾出世态炎凉、人情冷暖。

泥塑木雕:泥菩萨的艺术

“扬眉斗目恶精神,捏合将来恰似真。刚被时流借拳势,不知身自是泥人。”唐末诗人蒋贻恭的一首《咏金刚》,

嘲讽了泥制神像的虚张声势,却也刻画出泥塑艺术的逼真传神。

作为泥塑艺术的巅峰之作,遍布大小庙宇、石窟的神佛造像,最能体现匠人们的深厚造诣和精湛工艺。为了保持这些塑像的平衡与稳定,一般都内设骨架或胎体:小型塑像多以木头削出粗线条的大轮廓,表面塑以细泥;中型塑像以圆木扎制骨架,捆上稻草或麦秸,用粗泥压紧糊牢,表层敷泥塑制;大型塑像则预留石胎,在胎壁上凿孔插桩,外表敷泥塑造。

除了常见的立体塑像(圆塑),历代大师在实践中还探索出新颖别致的创作技巧——悬插于顶壁的悬塑,浮凸于壁面的浮塑,粘贴于壁面的影塑……杨惠之首创的“壁塑”更是号称天下一绝,他继承浮塑与影塑技法,将泥塑与绘画相结合,借影壁之势塑造神佛鬼怪﹑云水树石、鸟兽鱼虫、亭台楼阁,被时人赞叹:“惠之之塑抑合相术,故为古今绝技。”

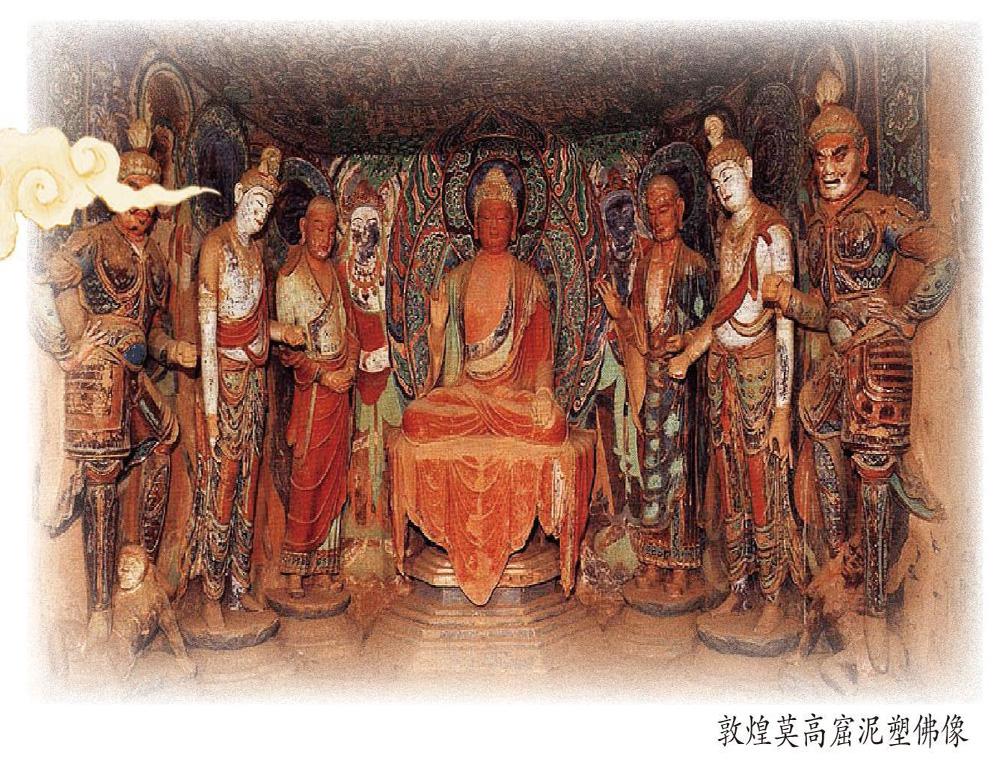

自东汉、魏晋、隋唐、宋元直至明清,历经千年锤炼,泥塑创作涌现出一批传世名作。丝绸之路上的敦煌莫高窟,至今保存有佛祖、菩萨、天王、力士、飞天等泥塑造像3000余尊,与壁画互为一体、相融映衬、蔚为壮观。而开凿于峭壁之上的麦积山石窟,泥塑造像更达7200多尊,从“秀骨清像”到“丰腴为度”,风格演变体现着时代变迁,被誉为“东方雕塑艺术陈列馆”。

泥人天地:市井间的风情

与高大威猛的神佛造像相比,混迹于街头巷尾的泥塑玩偶则更具烟火气息。一代代民间艺人父子相传、师徒相授,以自己的聪明才智和精湛技艺,塑造出绚丽多彩的泥人世界。

天津“泥人张”。自清道光年间张明山首创,至今一百八十多年历史,被公认为天津一绝。“泥人张”泥塑以胶泥加棉絮砸揉,手工捏制,自然风干,施以彩绘,高约40厘米,可放案头或架上。题材多以民生、民风、民习、民俗为主,创作风格注重写实。工农兵学商、生旦净末丑,各行各业、三教九流,体态气质、音容笑貌,无不形象传神、惟妙惟肖。

无锡“大阿福”。以“大阿福”为代表的无锡惠山泥人,始于南北朝,经千年而不衰。惠山泥人分为粗货、细货两大类:粗货又称耍货,模具印坯,手工绘彩,造型夸张,线条简拙,色彩艳丽,题材以喜庆吉祥、镇邪降福为主;细货则称“手捏戏文”,内容多以戏剧故事、戏曲人物为主,手工捏制,由脚捏起,从下到上,由里到外,分段组合,一气呵成。

凤翔泥塑。据传始于西周,流传三千余年,为保留至今最为悠久的泥塑手工艺术。主要分布在凤翔县城关镇六营村及周边一带,利用当地粘土,和泥捏塑泥人,制模做偶彩绘。既有“十二生肖”动物造型的泥玩具,也有脸谱、虎头、牛头、狮头、麒麟送子、八仙过海等挂片,还有民间传说、历史故事中的人物造像,用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福。

浚县“泥咕咕”。一种带哨可吹响的泥塑玩偶,大小约4至20厘米,尾部有两小孔,吹时发出“咕咕”声,故而得名。相传瓦岗军首领李密手下大将杨圯曾在此与隋军血战,人们用胶泥捏塑泥人、泥马,以纪念阵亡的将士和战马。“泥咕咕”造型既有三国、水浒或瓦岗人物,也有燕子、斑鸠、老虎、狮子等飞禽走兽,以黑为底,大红大绿,对比鲜明,粗朴豪放。

除此之外,北京“兔儿爷”、淮阳

“泥泥狗”、潮汕“土安仔”、苏州虎丘泥人、高密聂家庄泥塑等,遍布大江南北,各具匠心、精彩纷呈,散发出浓郁的民族韵味和地域风情。

“灵心胜造物,妙手夺天工。”从儿童玩物到传世珍品,从能工巧匠到雕塑大师,深植于华夏沃土的泥塑艺术,承载着吉祥如意的美好愿望,寄寓着繁荣兴盛的永恒主题,为历史留下了浓墨重彩,必将为未来塑出无限希冀!(作者单位:河南省自然资源厅)