高效利用耕地助力全面小康

2020-05-06张艳琳

张艳琳

2020年是具有里程碑意义的一年,我国将全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标。农村是全面建成小康社会的短板,全面建成小康社会的关键是让农民普遍富裕起来。农民的收入主要靠耕地,耕地保护工作服务的主体是农业、农村、农民,工作价值体现在要向耕地要产出、向耕地要效率、向耕地要效益,满足基层农民群众的愿望和实际需求,促进农业增效、农民增收、农村繁荣。

耕地利用基本情况

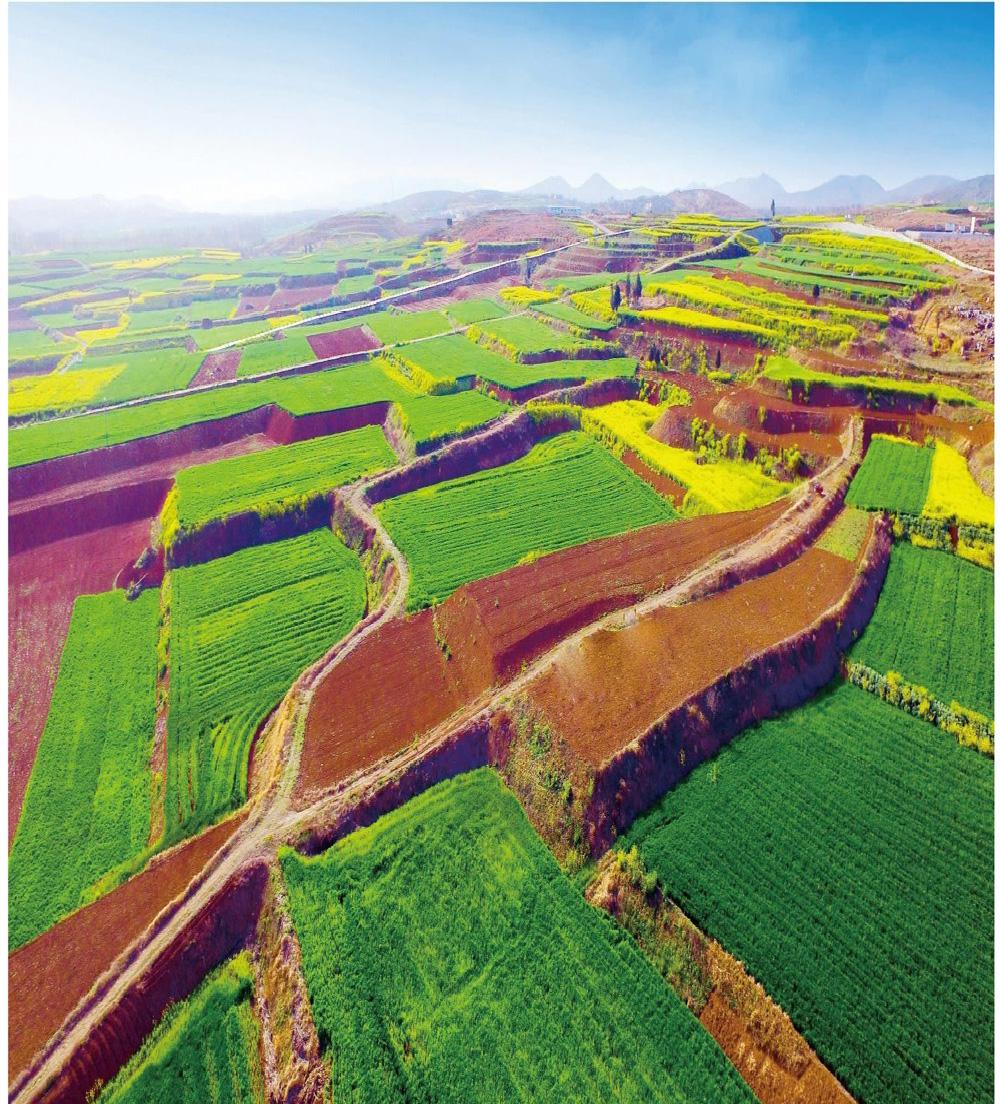

河南省总面积16.7万平方千米(约为2.51亿亩),其中,耕地面积1.22亿亩,居全国第二位,占全省总面积约47.5%。河南省糧食种植面积常年稳定在1.6亿亩,其中,口粮田面积稳定在9000万亩以上,粮食产量连续3年超过1300亿斤,占全国的1/10,居全国第2位。小麦产量700亿斤以上,玉米产量470.28亿斤,稻谷产量100.28亿斤,用全国1/16的耕地生产了全国1/10的粮食、超过1/4的小麦,是全国仅有的5个粮食净调出省份之一,每年向省外输出原粮及制成品约600亿斤。

据调查,河南省现有1.22亿亩耕地中按照优等(1~4)、高等(5~8)、中等(9~12)、低等(13~15)进行区分,其中,高等10479.26万亩,占耕地总量的85.69%。虽然耕地质量总体较好,但全省约3/4优质耕地集中于中东部平原及南阳盆地,而耕地后备资源仅余94.13万亩,其中,可开垦未利用地93.18万亩中主要包括草地81.58万亩、内陆滩涂10万亩等,受生态保护影响,已禁止开发为耕地,耕地后备资源面临枯竭,耕地“占补平衡”难以为继,耕地保护形势不容乐观。

近年来,河南省通过土地整治,大力推动农业提质增效,耕地利用效率得到明显增强,粮食产量、耕地产能持续增长,“十二五”以来,河南省累计投入960亿元,建设高标准农田6320万亩,累计新增粮食生产能力189亿斤。但是随着党中央国务院关于守牢耕地红线,推动经济高质量发展,扎实实施乡村振兴等要求的相继提出,河南省在耕地高效利用方面也暴露出诸多问题,现行政策措施已不能完全适应当前形势,亟待进行调整。

耕地利用存在的问题

耕地经营规模小,劳动生产率低。受人多地少等因素的影响,河南省耕地以分户分散利用为主,户均耕地仅6.5亩,具体到作物品种则户均种植面积更小,最大宗的小麦户均种植面积仅在5亩左右。耕地流转虽然取得了一定进展,但总体上规模农业经营户比例仍很小。2019年,河南省土地流转、土地托管面积分别为3946万亩和2652万亩,农业经营户1844.68万户,各类新型农业经营主体仅28万家,农村居民人均可支配收入为1.38万元,而人均消费支出为1.04万元,单纯进行农业种植的人均年收益更低,经营规模小,劳动生产率低,是种植业收入低的根本原因。

农业结构不合理,亩均效益低。据调查,2018年,河南省农村一二三产业产值占比分别为37.8%、60%、2.2%,高品质农产品、绿色食品、有机农产品生产面积仅占全省耕地面积的9%,高效设施农业不足,设施蔬菜仅占蔬菜面积的16%。2019年,全省粮食种植面积16102.5万亩,占全国的9.25%。但从亩均收益来看,河南省主要农产品西瓜约为4000元、黄瓜西红柿约为2500元、花生约为1000元、小麦玉米约400元,从经济效益看,以粮为主的种植结构经济效益较低。据测算,种3.9亩粮食相当于1亩露地蔬菜或水果收益,种9亩粮食相当于1亩大棚蔬菜收益。

乱占滥用耕地,优质耕地面积不断减少。由于河南省地处中原,土地开发利用程度较高,建设占用的多为城市周边优质耕地,补充耕地多来自偏远的自然条件较差的区域,耕作条件远不如被占用的耕地,质量也难以相提并论,耕地占用补充质量不对等,客观上形成“占优补劣”。因生态退耕、自然灾毁、农民自发的在承包耕地上植树等占用耕地的现象也比较严重。仅2018年,河南全省就减少耕地37.68万亩,其中,因建设占用减少耕地33.21万亩,因农业结构调整减少耕地3.59万亩,其他原因占用耕地8804.25亩。

过度使用化肥农药,造成耕地污染。现阶段农业生产中主要依靠农药、化肥来提高单产,但使用效率不高,并且这些有毒有害化学物品渗透到土壤中,会破坏土壤的结构从而造成严重的土壤污染。我国基础地力对粮食产量的贡献率仅有50%左右,远低于欧美国家的70%~80%。由于对耕地过度索取,近10多年,我国基础地力贡献率下降了5%。此外,大部分乡镇企业、化工厂缺乏必要的环保意识和净化设备,造成周边河流、地下水、耕地污染,加之部分农区节约集约用水意识不强、地下水超采等问题日趋突出,破坏了原有的土地生态环境,也影响着粮食安全。

农业生产比较效益低,农民生产积极性不高。农业生产成本较高,农产品价格不合理,单纯依靠土地的收益普遍较低,使得许多农民转而到城市务工。调查数据显示,2019年,全省小麦亩均收益414.34元,按照一年两季收入来算,人均种粮收入约为2187.72元,仅占农村居民人均可支配收入的14.39%。河南省现有农村人口4638万人,真正从事农业生产的人数目前不足2000万人,且大多是老人和妇女,多数种植小麦、玉米等传统作物,种植效益普遍较低。随着河南省工业化和城镇化进程的继续深入推进,农村劳动力进一步转移,由于土地流转不畅、种粮效益低等原因,农民种粮积极性进一步降低。

耕地基础设施不足,制约耕地潜能发挥。据统计,灌区内粮食单产是非灌溉区粮食单产的1.56倍,水资源约束已成为河南省粮食生产最大的挑战。河南是水资源严重短缺地区,人均水资源量仅为全国平均水平的1/5,随着经济社会的快速发展,水资源短缺问题日益突出,冬春连旱、旱涝急转频频发生,特别是原来一些降雨丰沛的地区,也出现多年罕见的严重干旱和洪涝现象。农田建设对全省耕地质量等级的提升起到了关键性的作用,但当前河南省高标准农田只占全省耕地的一半,且部分已建成项目标准不高,如缺乏必要的田间道路及农田水利设施等,即使前些年建成的高标准农田也有一部分因管护不力等原因而需要进一步提升,在一定程度上制约着耕地生产潜力的发挥。

耕地高效利用的措施建议

习近平总书记在河南考察调研时指出,粮食安全、“三农”工作是一切工作的重要之基,河南农业农村人口比重大,“三农”工作任务繁重,粮食生产这个优势、这张“王牌”任何时候都不能丢。2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情带来的全球粮食安全问题,更加凸显了耕地保护的重大意义,扛稳粮食安全责任要靠耕地,要靠提高耕地产出效率。

机构改革职能整合之后,土地资源管理仍然是自然资源部门最基本的职责,耕地保护更是自然资源部门的核心任务。要实现耕地高效利用,自然资源系统必须坚持底线思维,强化红线意识,从行政、经济、技术、法律等方面打好“四张牌”,强化耕地保护和监督管理,探索农村一二三产融合发展新路子,为实施乡村振兴战略、推动实现全面小康提供有力保障。

严守耕地红线,打好“制度创新牌”。坚持最严格的耕地保护制度,严格实施永久基本农田特殊保护,全面评估各地贯彻中央保护耕地政策成效,强化耕地保护责任目标考核结果运用,进一步压实各级政府耕地保护主体责任,构建以耕地保护为首要任务的土地管理工作格局。通过国土三调全面摸清农村建设用地底数,在城镇化大背景下综合分析农村建设用地以及农村一二三产业用地需求,推算可转换的耕地资源数据,在此基础上,结合农村新居建设和危旧房改造等,依据现阶段土地管理要求和城乡发展的实际,积极开展增减挂钩试点,作为补充耕地的主渠道。加强耕地利用卫星遥感监测体系建设,建立耕地利用动态巡查制度,准确掌握耕地利用情况,及时发现和制止粗放用地、抛荒撂荒耕地行为。探索实行耕地轮作休耕制度试点,科学合理安排耕地休耕,实现耕地可持续利用。

坚持因地制宜,打好“用途管制牌”。按照“宜耕则耕、宜建则建、宜牧则牧、宜林则林、宜湿则湿、宜草则草”原则,统筹划定生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条控制红线,既要为城市建设和乡村产业发展留出必要空间,又要坚决防止借乡村振兴之名,把耕地非农化。规范农村宅基地管理,严格落实“一户一宅”制度,稳妥有序推进宅基地制度改革,加大对城乡建设用地集约节约引导,建立健全节约集约用地评价机制,积极盘活城乡存量建设用地,以更少的耕地资源支撑更大规模的经济发展。对重度污染耕地,实施生态退耕,还林还草,通过种植结构调整,将污染耕地逐步退出耕地保护范围。大力支持交通廊道建设,在交通干道两侧合理区域内植树造林,采取灌木与乔木搭配种植,减少机动车尾气对耕地造成的污染。在不破坏耕作层、不改变耕地性质的前提下,鼓励耕地经营者根据市场需求调整农作物种植结构,探索适应现代市场经济的土地流转模式,发展适应市场需求的高效农作物生产,提高农产品有效供给和农业种植效益。利用山区、丘陵、未利用地等,大力支持发展林果业,建设生态防护林,推广农林间作和农果间作,充分发挥其生态防护效应,着力打造一批具有规模效应的示范基地,结合高效农业的综合开发,适度增加农副产品加工等乡镇企业用地,提升果品附加值,实现特色林果业可持续发展,促进农民增收,区域经济发展。

强化数质并重,打好“提质增效牌”。按照“数量有增加、质量有提高和生态更优化”的要求,大力支持高标准农田建设,积极推进全域土地综合整治,完善工程技术标准,加强农田基础设施配套,高标准设计,高标准施工,全面提高耕地数量和质量。以高标准农田建设和全域土地综合整治为补充耕地主要途径,进一步明晰新增耕地核实认定要求,打通高标准农田建设新增耕地渠道,严格新增耕地入库管理,强化新增耕地后续监管,完善储备补充耕地核查,坚决剔除不真不实的补充耕地,建立干净、可靠的补充耕地储备库,确保新增耕地真实准确、合理利用,实现增减挂钩拆旧区复耕、高标准农田建设新增耕地入库、全域土地综合整治“互联互通”,统一标准、统一入库、统一使用。利用供地前置手段,剥离可利用的耕作层表土,推行“移土培肥”,提高新增耕地质量,加强综合整治项目后期管护,在中低产田增施有机肥料,进一步改良土壤,提高耕地复种指数,扩大经济作物种植比例,适当调整农业内部结构,大力支持设施农业用地,不断提高耕地的利用率与产出率,推动农业现代化和城乡统筹发展。

实行奖励激励,打好“调节控制牌”。积极发挥政府的引导作用和市场资源配置的决定性作用,利用好经济杠杆的调节作用,建立耕地保护利益调节机制,让保护耕地的地方“不吃亏”,让保护耕地的集体和农民“得实惠”。建立耕地保护补偿激励机制,从种植规模、粮食产量质量、人员素质以及耕地的利用率和承载率等方面,综合评定耕地保护成效,结合耕地保护责任目标考核结果,对承担耕地保护任务的农村集体经济组织和农户给予奖补,通过补贴降低耕地的生产成本,提高基层政府和农民保护耕地的积极性。开展耕地利用质量评价,推进用地和养地相结合,鼓励耕地经营者增加改善地力投入,提高耕地产能。发挥财政资金撬动效应,引导鼓励金融资金和工商资本向农业农村配置,改善农村金融服务,加快农村金融组织、产品和服务创新,落实和完善涉农贷款优惠奖励政策。加快培育新型农业经营主体和职業农民,引导扶持农业大户、家庭农场和农民专业合作社开展适度规模经营,鼓励支持农村能人、院校毕业生、农业科技人员、外出务工经商成功农民成为创新创业的职业农民,让农业成为令人向往的产业、农民成为令人羡慕的职业、农村成为推动经济社会持续发展的强大驱动力。(作者单位:河南省自然资源厅)