宗教信仰影响知识共享行为的机制研究

——基于青海多民族地区的实证

2020-05-06徐生菊

徐生菊

(青海大学财经学院,青海西宁,810016)

一、引言

知识共享作为成功实施知识管理的关键环节[1],是知识管理领域的研究重点。目前,关于知识共享影响因素的研究非常丰富,包括影响因素的整体分析框 架[2]、具体因素的实证[3−4],如针对供应链知识共享的影响因素进行实证[5]。同时,笔者在青海多民族地区的工作和生活实践中发现,周围的佛教徒、伊斯兰教徒、基督教徒及无宗教信仰者对待知识共享的态度与行为存在差异。因而引发思考——宗教信仰是否影响个体间的知识共享?通过文献分析发现,知识共享影响因素的现有研究并未涉及宗教因素,而宗教信仰影响力的研究也未延伸至知识共享领域。基于此,文章在学者前期对知识共享影响因素研究的基础上,从宗教视角分析知识共享的影响因素,重点关注宗教信仰影响知识共享的中介因素与路径,并基于青海多民族地区的调查数据进行验证。以期丰富知识共享影响因素及宗教信仰影响力的研究成果,为相关研究提供参考。

二、文献综述

关于知识共享影响因素的研究非常丰富。一些学者构建了影响因素的综合分析框架,如Wang 与Noe从组织情境、人际和团队特征、文化特征、个体特征、动机因素等五方面归纳知识共享的影响因素[2],Riege从个体、组织和技术三方面总结知识共享的潜在障碍[6],徐升华和徐生菊从共享主体、共享客体、共享渠道、共享情境等四方面梳理供应链知识共享的影响因素[7]。更多学者结合具体研究对象与情境开展了影响因素的实证研究,如Bockd et al 分析外部激励、社会心理、组织氛围对个体知识共享意愿的影响[8],Chen et al 分析外部激励因素、自我效能、组织氛围等对新产品开发过程中知识共享意愿的影响[3],李显君等分析汽车产品开发过程中的知识共享影响因素[4]等。但现有知识共享影响因素的研究尚未涉及宗教。

关于宗教信仰影响力的研究也十分众多。宗教信仰在社会、政治、经济等领域中的作用得到国外学者的大量证明,近十年来也已引起国内学者的重视[9]。学者们指出,宗教不仅因其社会整合、道德教化、社会控制及心理调节等功能影响人类文明发展进程,而且已成为影响社会的重要力量,并未因科技进步而逐步消亡[10];它是人们精神生活的重要组织部分[11],深刻影响个体的价值观、信仰和态度[12]。从个体视角看,现有研究主题广泛,如分析宗教信仰对亲社会行为、金融决策[13−14]、信任[15−20]、主观福利[11,21−22]、身心健康[23−24]、社会保障参与[25]、创业意愿[26]、生育意愿[27]、教育决策[28]等的影响,但研究结论不一,有的支持正向影响,有的支持负向影响,也有结论指出无显著影响。

与本文相关,亲社会行为是一种理智的、有益于他人与社会而非自身的行为总称,常见的亲社会行为包括帮助、分享、合作、志愿服务、慈善捐赠等[29]。世界主流宗教的教义均劝诫信徒要有同情之心,激励人们宽容慈善,扶危济贫,助人为乐[30]。因而,宗教信徒更容易产生亲社会行为[20,31−33]。国外部分研究已经证明了宗教信仰对亲社会行为的影响,如慈善捐赠、志愿服务、人际信任、合作沟通等[34−36]。国内学者也开始关注这一主题,如董梦晨等在综述国外研究的基础上提出“信仰−亲社会假设”,指出宗教信仰对亲社会行为的作用受信仰程度、文化背景、信仰认知和信仰取向等多种因素的影响[37];宗教启动会增强或降低个体道德[38];宗教信仰对企业主或高管层的慈善捐赠行为产生积极影响[10,33,39−40];影响企业的内外部社会责任行为[41]等,但国内研究关于宗教信仰影响亲社会行为的结论并不一致[12]。知识共享是一种典型的亲社会行为,是个体将自己的知识转移给他人,并帮助他人学习,形成行动能力的知识创造和学习过程[42],国内外研究尚未涉及宗教信仰对这一行为的影响。本文基于此研究现状和实践观察,重点分析我国青海多民族地区宗教信仰对个体知识共享行为的影响。

三、研究假设与理论模型

(一)知识共享的意愿与行为

合理行为理论(TRA)、计划行为理论(TPB)均遵循“意愿−行为”的研究范式,认为个体的行为意愿能预测行为的发生,且个体对某行为的意愿越强烈,越有可能实施该行为[43]。在知识共享领域中,Barson et al认为,知识共享的障碍主要来自个体因素,知识共享要重点考虑如何激发个体参与共享,而非技术因素[44]。现有研究表明,知识主体的共享意愿显著影响其共享行为,共享意愿是决定共享行为的重要因素[45−46]。本文认同这些观点,认为知识共享意愿与行为间存在密切联系;个体的知识共享意愿越强,共享行为的发生机率越高。由此提出如下假设:

H1:知识共享意愿对共享行为存在正向影响。

(二)宗教信仰与知识共享、宜人性、自我效能、利他主义、互惠及信任

在宗教研究领域,主要使用宗教性(Religiosity)判断个体是否信教及信教的程度,它是反映信教者对宗教虔诚度的重要指标[37,47]。因此,本文用这一概念衡量宗教信徒的信教水平。从前文可知,宗教信仰塑造个体价值观,对个体的意愿、决策及行为产生影响[48],如亲社会行为[20,31−33,37]等。本文关注个体间的知识共享,知识共享属于亲社会行为之一,因而宗教信仰可能有助于知识共享。基于计划行为理论和合理行为理论,本文假设宗教性通过影响个体的共享意愿间接影响其共享行为。因此具体假设如下:

H2:宗教性对共享意愿存在正向影响。

宗教信仰对亲社会性的影响不仅表现在行为上,也表现在个性特征上[36]。Saroglou 指出,宗教信仰之所以能促进亲社会行为,其机制在于宗教信徒具有更高的亲社会特质[49]。现有研究发现,个体信仰宗教的程度与大五人格量表中的宜人性(Agreeableness)呈正相关[36,50]。宜人性也称为随和性、和悦性、亲和性等,主要用于衡量个体在思想、情感和行动上的人际取向程度[51]。本文认同该观点,认为个体的宗教性越强,其宜人性也越高,具体假设如下:

H3:宗教性对宜人性存在正向影响。

利他主义(Altruism)是指个体在没有任何强制合同的情形下,自愿为他人提供产品或服务的行为[52]。其关心他人的利益而不考虑自己的利益,实质上属于亲社会行为范畴。相关研究表明,宗教信仰有助于利他主义动机[53],鼓励利他主义的价值观和行为[54]。基于这些观点,提出如下假设:

H4:宗教性对利他主义存在正向影响。

自我效能(Self-Efficacy)是社会认知理论的概念,指个体对自身完成某项任务或工作的信心,是个体为实现特定目标对自身行为能力的判断[55]。世界主流宗教的教义都肯定信徒的价值,提升信徒的自尊[56]。本文认同这些观点,认为宗教信仰有助于提升个体对自身价值与能力的认可,提出如下假设:

H5:宗教性对自我效能存在正向影响。

互惠(Reciprocity)是社会交换理论中的概念,指一种潜在的交换机制,当个体给予他人资源的同时就建立了一种义务,后者会对前者回报价值相当的资源[57]。本文认为,宗教信仰有助于增加信徒的善举,一定程度上隐含了互惠的观念,即信徒认为其善举会在今世或后世得到福报,如佛教讲求善恶有报,先舍后得;基督教提倡爱人如己,得天上的赏赐。由此提出如下假设:

H6:宗教性对互惠存在正向影响。

如前文所述,众多研究表明,宗教信仰影响信任关系,但研究结论不一,包括正向影响[15−17,20]、负向影响[18−19]、混合影响[58]。结合实践观察,本文认同正向影响观点,因此提出如下假设:

H7:宗教性对人际信任存在正向影响。

(三)宜人性与共享意愿

现有研究表明,个体的人格特质对知识共享产生影响[59],如Wang 与Noe 综述了个性特征对知识共享的影响[2];Organ 与Lingl 认为宜人性高的个体会与他人进行更多交流,信息流动更为通畅[60];赵君研究证实了宜人性对知识共享的显著影响[61]。本文认同这些观点,认为宜人性高的个体比较和善与开放,愿意帮助他人,分享自己的知识。由此提出如下假设:

H8:宜人性对知识共享意愿存在正向影响。

(四)利他主义与共享意愿

现有研究也证实了利他主义与知识共享意愿间的正向关系[45−46]。Bock et al 研究发现,利他主义是影响知识共享意愿的重要因素之一[8];Kollock 认为,有些个体愿意共享知识是因为帮助他人解决工作难题会使他们自我感觉良好[62];Wasko 与Faraj[63]、Kankanhalli[64]也指出,个体愿意共享知识在很大程度上是因其沉浸于助人的愉快感中。基于这些观点,提出如下假设:

H9:利他主义对知识共享意愿存在正向影响。

(五)自我效能与共享意愿

社会认知理论认为,自我效能在影响个体行为与决策方面扮演重要角色[55]。在知识共享领域,学者研究发现自我效能对知识共享意愿有积极影响[8,65],其有助于激励个体和同事分享知识。自我效能感高的个体通常对自己提供知识的价值充满信心,更加倾向于参与知识共享[63−64,66]。基于这些观点,提出如下假设:

H10:自我效能感对知识共享意愿存在正向影响。

(六)互惠与共享意愿

知识共享情境下的互惠指个体在分享自身知识时,也期待将来他人能满足自己的知识需求[62]。Bock et al 指出,个体之所以愿意分享知识是因为他们期望未来对他人的知识有需求时会得到他人帮助[8];Lin et al 研究发现,感知的互惠对员工的知识共享意愿有明显的积极作用[45];Wasko 与Faraj[63]、Sun et al[66]研究也发现,互惠规范对虚拟网络社区中的知识共享有正向影响。基于这些观点,提出如下假设:

H11:互惠对知识共享意愿存在正向影响。

(七)人际信任与共享意愿

信任是合作的前提。Nonaka 指出,人际信任在知识共享中起关键性作用[67];Chang 与Chuang 认为良好的信任有助于创造鼓励分享的氛围[68]。现有研究已经证实了信任对知识共享的显著影响[45,69−70]。基于这些观点,提出如下假设:

H12:人际信任对知识共享意愿存在正向影响。

(八)宗教规范与知识共享

宗教规范是宗教教义与信念的外在化和规范化,是宗教团体及信徒奉行的行为模式[71]。它提供一种控制信徒行为的机制[54],给予信徒指引和约束,如他们应有什么样的行为,遵循什么样的仪式,敬拜什么样的神灵等[72]。宗教规范通过对信徒的言行举止产生约束,潜在地影响其行为。世界主流宗教均赞美善行,宣扬助人,如佛教的“诸善奉行,诸恶莫作”、基督教的“十诫”“爱人如己”等。与他人分享知识就属于助人的善行之一。因此,提出如下假设:

H13:宗教规范对知识共享意愿存在正向影响。

H14:宗教规范对知识共享行为存在正向影响。

(九)研究模型

上述分析基于计划行为理论、合理行为理论、信仰——亲社会行为假设、社会交换理论、社会认知理论、大五人格理论等提出了与宗教信仰和知识共享相关的14 条研究假设。根据这些假设,可以建立宗教信仰影响知识共享的理论模型,见图1。模型中包括2个自变量:宗教性与宗教规范、1 个因变量:知识共享行为和6 个中间变量:宜人性、利他主义、自我效能、互惠、人际信任与知识共享意愿等。

四、量表开发、数据收集与检验

(一)量表开发

针对模型中的各个变量,在借鉴现有成熟量表的基础上,结合本文情境和与青海多民族地区不同宗教信徒的访谈结果进行了部分题项的调整和修改,并通过设计反向题项保证收集数据的可靠性。在此基础上形成调查问卷,问卷主要采用李克特五刻度评分法,每个问题含 5 个选项:“非常不符合”“不符合”“不确定”“符合”和“非常符合”。

图1 宗教信仰影响知识共享的研究模型

(二)数据收集

1.数据收集对象

主要选择青海省多民族聚居、多宗教并存的地区采集数据。考虑到本文主要分析宗教因素对知识共享行为的影响,重点选择知识密集型行业发放问卷,如高校(青海大学、青海师范大学和青海民族大学)、医院(青海省藏医院、回族医院、红十字医院、心脑血管病专科医院等)、图书馆及其他事业单位,还包括西宁市基督教会(教场街教会、花园南街教会等)。在2017年1月至6月期间共发放问卷450 份,回收412 份。因部分回收问卷填写不完整、正向和反向问题答案矛盾、答案有明显规律或绝大多数问题答案雷同等问题,被视为无效问卷。最终获得有效问卷371 份,有效回收率为82.4%。

2.样本容量

研究采用结构方程模型(SEM)统计分析样本数据。SEM 方法中样本容量非常关键,其适配度检验 易受样本容量影响,如绝对适配度指数卡方值(χ2)等[73](12−13)。一般而言,如果变量符合正态或椭圆分布,每个观察变量应有5 个样本,但如果是其他分布,每个变量应有10 个以上的样本[73](8)。本文模型涉及9 个变量,42 个题项,所有变量均符合正态分布,且每个观察变量具有8 个以上的样本,因此满足SEM的样本容量要求。

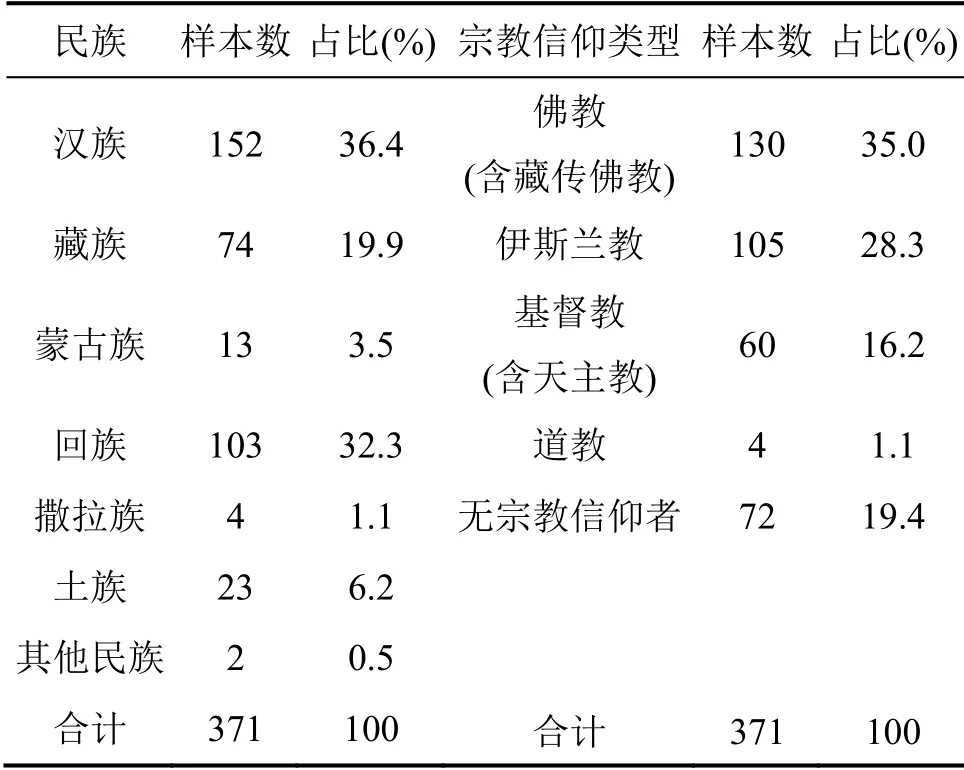

对回收数据进行描述性统计分析,发现被调查者中女性占多数(60.9%);青海籍为多(74.1%);青年人为主体(82.5%),99.7%的被调查者年龄在55 岁以下;高校师生占比77.61%。被调查者的民族与宗教信仰类型分布情况,如表1所示。考虑到我国回族和撒拉族这两个民族全民信仰伊斯兰教,藏族和蒙古族这两个民族信仰藏传佛教,表1数据说明样本数据的民族构成和宗教分布较为一致。

表1 被调查者的民族与宗教分布

(三)数据检验

主要针对样本数据进行偏度和峰度检验、信度检验及效度检验。

1.偏度、峰度检验

检验结果表明,模型中所有变量题项的均值在2~4 之间,标准差小于1.6,偏度和峰度的绝对值小于2,说明分布较为集中,离散程度低,数据呈正态分布,满足SEM 分析要求。

2.信度检验

利用Cronbach’sα系数和CITC 值分析数据信度,发现各变量题项的CITC 值介于0.491~0.949 间,几乎均大于0.5(仅宜人性AG1 为0.497,AG5 为0.491),达到接受水平;各变量的Cronbach’sα系数介于0.747~0.980 间,几乎均大于0.8(仅互惠MB 为0.747,信度可接受)。数据信度水平满足SEM 分析要求。

3.效度检验

内容效度方面,模型各变量量表的开发是在参考成熟量表的基础上,结合青海民族地区宗教信徒的访谈结果进行了相关题项的调整。量表经过课题组成员讨论和专家改进,并通过预测试,因而具有较好的内容效度。结构效度方面,利用验证性因子分析检验收敛效度和区别效度。本文中主要采用χ2/df、IFI、NNFI、CFI、RMSEA、GFI、NNFI 作为检验拟合指标。用AMOS 22.0 软件进行分析,χ2/df 为2.545,IFI 为0.922,NNFI 为0.914,CFI 为0.922,GFI 为0.802,RMSEA为0.065,表明模型与数据具有较好的一致性,测量模型有效。

(1)收敛效度。

主要用因子载荷、平均方差抽取量(AVE)和组合信度检验收敛效度。结果表明,除宜人性AG 外(AVE值为0.422),各变量题项的标准化因子载荷值、AVE值和组合信度值均达到建议值标准。对宜人性AG 这一变量进行处理,删除AG1 和AG5,得到4 个题项的新量表,重新计算模型拟合指标和验证性因子分析。修正后的收敛效度结果表明,AG 有所改善,AVE 值为0.499,近似等于0.5,其它各项均达到建议值标准。表明模型各变量具有可接受的收敛效度。

(2)区别效度。

利用AVE 值检验区别效度,结果如表2所示。各潜变量AVE 值的平方根介于0.867~0.990 之间,各变量间相关系数的绝对值介于0.546~0.955 之间;除宜人性AG的AVE 平方根略低于其与利他主义AL的相关系数,其它各变量AVE的平方根均高于其与其它变量相关系数的绝对值。根据Hair et al的观点,如果大多数变量的构念信度和区别效度都达标,只有个别因子的稍低,结果仍可以接受[74]。因此,说明模型中的变量具有一定的区别效度。

五、模型检验与结果讨论

(一)模型检验

利用AMOS 22.0 建立初始理论模型。模型拟合结果表明,所有观察变量的因子载荷均达到显著,模型中所有路径系数标准化解的绝对值小于1,未出现不恰当解。但拟合指标χ2/df 为3.324,没有介于1~3 之间。因此,对模型进行修正,在模型中依次加上e48−e49、e48−e50 间相关关系的路径。优化后的理论模型如图2所示。

此时模型的拟合指标值χ2/df 为2.906,介于1~3之间;IFI、GFI 和NNFI 均大于0.9;RMSEA 为0.072(小于0.08),GFI 和AGFI 也达到可以接受的标准值(大于0.7),说明模型可以接受。

(二)检验结果与讨论

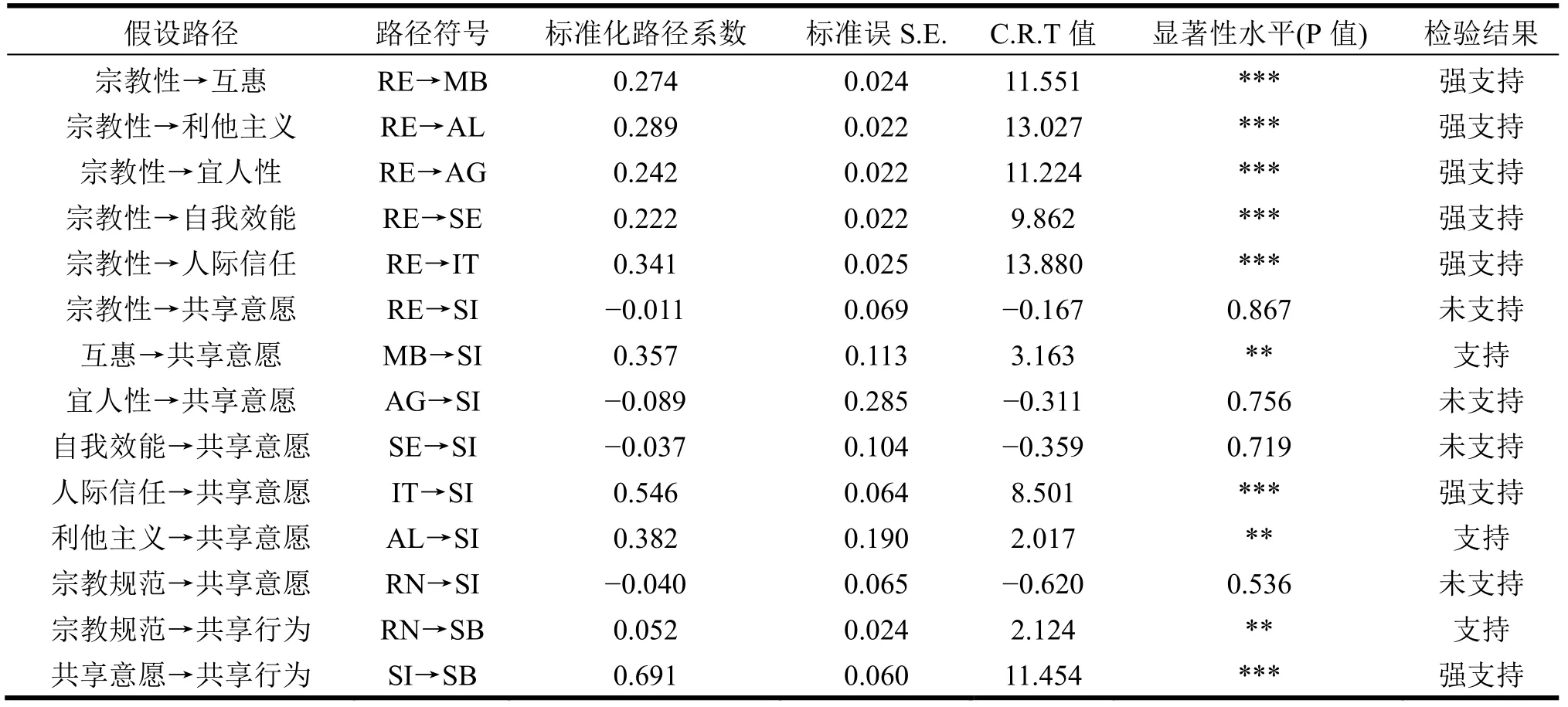

进行模型假设验证分析,具体结果如表3所示。

从表3数据可以看出,大部分潜变量之间的路径系数达到显著水平,相关假设得到支持,但部分假设并未得到证实。相关假设的验证情况如图3所示。

从实证结果可以看出,宗教信仰对知识共享产生间接的正向影响,宗教因素属于促进知识共享的积极因素。个体的宗教性主要通过利他主义、互惠和人际信任影响知识共享意愿,进而影响知识共享行为;宗教规范直接对信徒的知识共享行为产生影响。具体讨论如下:

1.知识共享行为受共享意愿正向影响

知识共享意愿影响共享行为的假设得到强支持,基于青海多民族地区的数据证实合理行为理论和计划行为理论的观点,即个体的行为在某种程度上由其行为意向决定,共享意愿是促进共享行为的必要条件。由此可知,要促进个体的知识共享行为发展,首先要激发其知识共享的意愿。

表2 模型的区别效度分析结果

图2 优化后的理论模型

表3 假设检验结果

图3 模型中原假设的验证结果

2.信徒的宜人性、利他主义、自我效能、互惠及人际信任受其宗教性正向影响

宗教性影响宜人性、利他主义、自我效能、互惠及人际信任的假设得到证实,但宗教性影响知识共享意愿的假设并未得到支持。说明信徒内在的宗教性有助于塑造信徒宜人性的个性特质,增强其利他主义动机、自我效能感及互惠期望,也提升人际信任,从一定程度上证实了信仰——亲社会行为假设,即宗教信仰有助于提升个体亲社会的态度与行为。

3.共享意愿主要受利他主义、互惠和人际信任影响,宗教性是提升共享意愿的间接因素

利他主义、互惠和人际信任正向影响知识共享意愿的假设得到支持,进一步证实相关学者的研究结论——良好的信任关系有助于提升个体分享知识的意愿;个体的互惠预期和利他主义动机有利于提升其知识共享意愿。而且宗教性对知识共享意愿的影响并非是直接影响,而是通过利他主义、互惠和人际信任三个中介因素间接发挥作用。

宜人性对知识共享意愿的影响并未得到证实。说明性格因素与知识共享意愿不具有必然联系,西方学者“开朗、和善的个体更愿意与他人共享知识”的研究结论在此研究情境下并未成立。另外,自我效能对知识共享意愿的影响也未得到证实。笔者猜测,在市场经济蓬勃发展、竞争日趋激烈的知识经济时代,个体(包括一些宗教信徒)不愿仅因对其能力的自信和认可而无偿地与他人分享自身的知识。

4.宗教规范有助于增加知识共享行为,但不能提升知识共享意愿

宗教规范对知识共享意愿没有影响,但对知识共享行为产生正向影响。究其原因,笔者推测,各大宗教均以特定的教义或规范约束信徒,这些规范确实能对信徒外在的行为有所限制,却很难提升信徒内在的知识共享意愿。

六、结论与局限

文章从宗教视角分析知识共享的影响因素,基于计划行为理论、信仰——亲社会行为假设,社会认知理论、社会交换理论、大五人格理论等提出宗教信仰可能影响知识共享意愿与行为的研究假设,构建理论模型;立足宗教文化具有普遍性和多样性的青海民族地区开展调研,尤其针对佛教徒(含藏传佛教徒)、伊斯兰教徒和基督徒收集数据;利用结构方程模型进行假设检验。结果表明宗教信仰对知识共享具有间接的正向影响,确定了宗教信仰影响知识共享的中介变量与路径:个体的宗教性通过影响其利他主义动机、互惠期望和人际信任进而影响知识共享意愿与行为,宗教规范直接影响其知识共享行为。

文章将宗教因素引入知识共享研究领域,研究证实宗教信仰属于知识共享影响因素的范畴。文章的贡献在于扩展了知识共享影响因素的分析框架,丰富了宗教信仰影响力的研究成果。但研究也存在明显不足:第一,数据收集的局限。样本数据全部来自青海多民族地区,样本数据代表性不足,研究结论是否普遍适用仍有待验证。第二,变量测量的局限。模型中相关变量的测量存在国内量表随意化、国外量表规范但测量题项过多的现状,本文对相关变量的测量是在参考国外成熟量表的基础上结合我国民族地区实际进行修订,并对量表进行简化(考虑被调查者的答题耐心,个别变量仅设计3 个题项),且所有变量的测量通过自我汇报的方法,存在数据系统偏差。后期将在完善现有研究的基础上(优化量表设计、扩大样本范围等),开展佛教徒、伊斯兰教徒和基督徒三类宗教信徒知识共享行为的比较研究。另外,实践观察发现越来越多的宗教信徒在互联网上分享与传播知识,后期将重点开展多民族地区互联网宗教的传播规律研究。