模拟增温对华北农田土壤碳排放的影响

2020-05-06李发东

杜 锟,李发东*,涂 纯,李 兆

(1.中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京100101;2.山东禹城农田生态系统国家野外科学观测研究站,山东 禹城251200;3.中国科学院大学资源与环境学院,北京100049;4.中国地质科学院岩溶地质研究所岩溶生态系统与石漠化治理重点实验室,广西 桂林541004)

当前,大气温室气体浓度增加是导致全球变暖的主要原因之一,对全球气候增温贡献达80%[1]。温室气体中CO2、CH4是主要的含碳气体,对温室效应的贡献率分别为60%、15%[1],因此,减少和控制大气温室气体来源的排放已成为当前研究的热点之一。研究表明,土壤为全球第二大碳库(1.394×1018g),是大气CO2、CH4的重要来源,每年土壤向大气排放的CO2和CH4约占全球总排放量的5%~20%和15%~30%。另有研究指出,农业活动导致的温室气体(Greenhouse gas,GHG)释放量占人为释放量的20%[2]。因此,加强人类农业活动下农田土壤排放CO2、CH4的变化和响应研究,对于摸清和估算陆地生态系统的碳排放具有重要意义。

近数十年来,研究者针对全球气候变暖对土壤温室气体CO2、CH4释放的影响和机制进行了一系列原位实地研究[3-5]。Melillo[6]和Bergner 等[7]发现,增温前期对森林土壤呼吸的刺激效应显著,但在增温持续数年后,增温导致的CO2排放的变化并不明显。另外,Wan等[8]发现气候导致的水温要素等会影响土壤排放对增温的响应。Lu 等[9]和Shi 等[10]在青藏高原开展增温试验后发现,短期增温导致的大气和土壤温度增加促进土壤微生物数量和活性,进而使土壤CO2排放显著增加。Hou 等[11]指出,华北地区农田土壤总呼吸和异养呼吸对增温的响应不显著,但在长期试验条件下有可能表现出增加的趋势。此外,有研究发现农田土壤CO2的释放表现出大豆季高于小麦季的特征[12]。与CO2对增温的响应类似,研究发现,增温促进土壤对大气CH4的吸收,这是增温引起土壤温度升高,进而提高了与大气CH4氧化过程相关的甲烷氧化菌数量和活性导致的[13]。然而,也有研究指出,一是增温引起土壤干旱,进而抑制了土壤氧化菌的转化能力,导致土壤吸收大气CH4的能力下降[14];二是增温导致土壤氮转化过程加快[15],使甲烷单加氧酶优先转化土壤中的NH+4,进而抑制了土壤CH4的吸收[16]。综合前人研究发现,开展相关农田地区的增温试验相对较少,且增温试验的开展年限多属于短期试验。因此,研究多年模拟增温条件下农田土壤CO2、CH4通量的响应特征,进而了解和识别土壤排放变化的驱动要素和内在机制,对于促进农田土壤减排和控制大气增温具有重要意义。

华北平原农田是我国重要的粮食产地之一,具有耕地面积广、耕作强度大、耕作时间长的特点,是我国典型的代表性农田耕作区。本研究选择华北农田土壤为研究对象,利用人工红外热源加热技术,对农田大气-土壤-植物系统开展增温试验,通过观测和分析不同年限下生育期农田土壤CO2、CH4的排放通量和农田土壤、作物的相关要素,对未来增温效应的响应和驱动机制进行研究,以促进当地合理安排农业活动,提高农田措施管理并降低农田土壤CO2、CH4排放。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于山东禹城农田生态系统国家野外科学观测研究站(36°40′~37°12′N,116°22′~116°45′E)。研究区地处华北平原,土壤为黄河冲积物母质发育,潮土和盐化潮土是其主要土壤类型。该地属温带半干旱季风气候,多年气温均值为13.4 ℃,多年降水均值为567 mm,夏季降雨量占全年雨量60%以上,多年无霜期为220 d,日照时间超过2600 h[17],其气候条件利于农作物种植和生长。

1.2 试验设计

试验设翻耕增温(CTW)和翻耕不增温(CTN,对照)两个处理,每个处理4 个重复小区。增温试验开始于2010 年4 月,利用红外增温器MSR-2420(Kalglo Electronics Inc,Bethlehem,PA,USA)对大气和土壤进行模拟增温,架设增温器的高度为3 m,增温功率为2000 W,有效增温面积为4 m2,全年实测有效增温为0.8~2.2 ℃。为降低增温器外遮雨板对光照和降雨等要素的影响,在非增温试验地架设同样高度和材质的遮雨器。2016 年初至2016 年9 月增温设备因故障关闭。多年种植制度为冬小麦-夏玉米轮作,冬小麦生育期为10 月中旬到次年6 月上旬,玉米生育期为6 月下旬到当年10 月上旬,详细耕作管理措施参见文献[17]。

1.3 气体采集

根据静态密闭气室法[18]采集并分析农田土壤CO2和CH4通量,采集时间为2014 年10 月下旬小麦出苗期至2016 年10 月上旬玉米收获期,采气在晴朗天气上午9:00—11:00 进行,每次间隔5~7 d。采气装置由不锈钢底座和PVC 气罩组成,将其置于增温架的正下方,除播种时拔出,其余时间固定在土壤中。详细采气装置和测定方法描述见文献[17]。

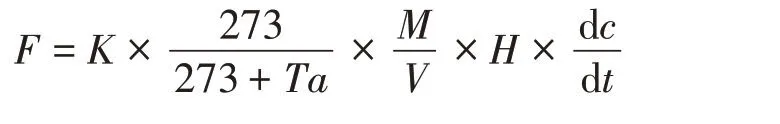

CO2和CH4通量计算公式[19-20]如下:

式中:F 为CO2(mg CO2·m-2·h-1)、CH4通量(μg CH4·m-2·h-1);K 为转化系数,CO2、CH4分别为1、0.001;Ta为气室内空气温度,℃;H为气室高度,m;dc/dt为单位时间内浓度变化率,μL·L-1·h-1。

冬小麦-夏玉米季的月累积CO2和CH4通量使用相邻两次测定速率与采气间隔时间乘积后累加得出[21]。

1.4 土壤水热要素和微生物生物量碳、氮及地上生物量的测定

采集农田土壤释放/吸收的气体的同时,利用便携式土壤温湿度测定仪对表层0~10 cm 土壤的温度和土壤体积含水量进行测定。研究期生育期内多次采集土样,带回试验室后,将鲜土及时采用氯仿熏蒸法提取微生物生物量碳(MBC)、氮(MBN)待测液,并利用硫酸-重铬酸钾滴定法[22]、紫外分光光度法测定待测液中C、N 含量[23],从而得到MBC、MBN 含量。收获期,在单位面积内贴地割除地上作物,采用烘干法称质量得到作物含水量,计算得到农田地上生物量。

1.5 数据处理

利用SPSS 19.0 进行数据处理,利用LSD 方法对测得数据进行单因素方差分析,显著水平α=0.05。利用Excel和Origin 2018进行作图。

2 结果与分析

2.1 研究区水热条件变化

两年作物生育期月均气温和降雨量分析结果(图1)显示,研究期内大气月均气温变化趋势相似,变化范围为5.0~30.5 ℃。2014—2015 年和2015—2016年冬小麦季生育期气温均值分别为9.0 ℃和8.1 ℃,冬季(12月至次年2月)均值分别为1.15 ℃和-0.06 ℃,返青期至收获期(3 月至6 月)气温均值分别为21.77 ℃和21.78 ℃。2015 年和2016 年夏玉米季气温月均值分别为26.2 ℃和23.1 ℃。综合分析表明,2015 年全年温度略高于2016年,年际差异明显。

2014—2015 年和2015—2016 年,冬小麦生育期降雨累积量分别为138.0 mm 和132.3 mm,显著低于历史多年降雨均值170.1 mm。2015 年和2016 年,夏玉米季降雨累积量分别为77.5 mm 和408.3 mm。2015 年玉米季降雨明显偏少,为防止干旱影响作物生长,该年玉米生育期增加灌溉次数。

2.2 土壤温度和含水量

2014—2016 年,不同处理下,土壤温度月均值的变化趋势相同(图2),全年尺度上表现为冬季低、夏季高,与大气温度变化趋势一致。2014—2015 年,冬小麦越冬期(12 月至次年2 月)和返青期至灌浆期(3月至5 月)CTW、CTN 的土壤温度月均值分别为6.39、4.51 ℃和16.77、16.14 ℃;夏玉米季CTW、CTN 的土壤温度月均值分别为26.77、26.07 ℃。两种处理对比发现,土壤温度表现出CTW 高于CTN 的特征,且增温对土壤温度的促进作用以小麦季越冬期最为明显(尤其是2015 年1 月,P<0.01)。2015—2016 年冬小麦季和夏玉米季CTN 土壤温度月均值分别为11.51 ℃和26.15 ℃(2016 年CTW 处理土壤温湿度监测设备故障),与2014—2015年CTN均值相近。

图1 2014—2016年冬小麦-夏玉米生育期水热条件Figure 1 The hydrothermal conditions during the growth period of winter wheat-summer corn from 2014 to 2016

图2 2014—2016年冬小麦-夏玉米生育期土壤温度和体积含水量Figure 2 The soil temperature and volumetric water content during the growth period of winter wheat-summer corn from 2014 to 2016

2014—2015 年生育期,土壤体积含水量表现出冬季和2015 年5 月灌浆期低、夏季高的特征(图2)。2014—2015 年,冬小麦越冬期(12 月至次年2 月)和返青期至灌浆期(3 月至5 月)CTW、CTN 的土壤体积含水量月均值分别为16.14%、12.06% 和20.51%、21.58%;夏玉米季CTW、CTN 的土壤体积含水量月均值分别为21.53%、22.07%。两种处理对比发现,土壤湿度在不同处理间差异不显著,数值上全年CTW 低于CTN,但冬小麦越冬期CTW 土壤湿度值高于CTN,表明冬季增温促进了土壤冻结水的融化,从而提高土壤含水量。2015—2016 年,冬小麦季和夏玉米季CTN 土壤湿度月均值分别为17.19%、21.88%(2016 年CTW 处理土壤温湿度监测设备故障),小麦季土壤含水量明显低于2014—2015 年小麦季,表明2015 年干旱和高温对非增温处理小麦季土壤含水量存在抑制作用。

2.3 土壤碳排放通量

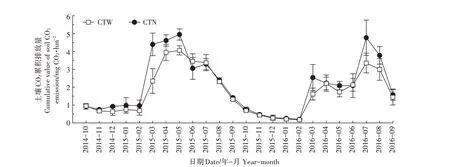

2.3.1 土壤CO2通量

2014—2016年,土壤CO2通量月均值见图3,在全年不同月份间比较,CTW、CTN 处理均表现出明显的小麦季出苗期和返青期(10月至次年2月)较低,返青期至灌浆成熟期(次年3 月至5 月)逐渐升高的趋势,玉米季则表现出7月至8月较高的趋势。年际之间比较,2015 年小麦季土壤CO2排放量明显高于2016 年,而玉米季正相反,这与2015 年3 月至5 月降雨量高于2016年对应月份降雨量,而2015年6月至7月降雨量低于2016 年对应时期降雨量有关。计算生育期CO2累积排放量发现,小麦季CTW处理的CO2排放年均累积量显著低于CTN 对应累积量的20.35%;而在玉米季,CTW与CTN的CO2年排放量差异不显著。

2.3.2 土壤CH4通量

土壤CH4通量,在月均值水平上表现出吸收的趋势(图4)。2014—2016 年,土壤CH4吸收量的月均值范围为118.36~549.38 g·hm-2。两种处理下,冬小麦季土壤CH4吸收量均明显大于玉米季。2014—2016年冬小麦季,CTW、CTN 处理的年均CH4累积吸收量分别为1 641.2、2 185.7 g·hm-2,CTN 处理显著高于CTW 处理24.9%(P<0.05);玉米季,CTW、CTN 处理的年均CH4累积吸收量分别为809.7、989.8 g·hm-2,增温作用不显著。2016 年,CTW 处理下,土壤CH4吸收量依然小于CTN 处理,表明增温效应导致的对土壤微生物活性和土壤养分转化过程的影响具有滞后性。

图3 2014—2016年冬小麦-夏玉米生育期土壤CO2累积排放量Figure 3 The monthly average values of soil CO2 emissions during the winter wheat-summer corn growth period from 2014 to 2016

图4 2014—2016年冬小麦-夏玉米生育期土壤CH4累积吸收量Figure 4 The monthly values of soil CH4 uptake during the growth period of winter wheat-summer maize from 2014 to 2016

2.4 生物量

2.4.1 MBC和MBN

2014—2016 年研究期内,土壤MBC 在全年时间尺度上,表现出冬小麦越冬期(12月至次年2月)和夏玉米出苗期(6月)较低,生长旺盛的3月至5月和7月至8 月较高的趋势(图5)。两处理间比较,2015 年的3、5 月和2016 年的6 月间差异极显著。综合分析生育期MBC 均值发现,2014—2015 年和2015—2016年,小麦季CTW 处理的MBC 显著低于CTN 处理30.9%、22.2%,夏玉米季CTW 处理的MBC 低于CTN处理14.52%(P>0.05)、22.3%(P<0.05)。

研究期内,MBN 月均值在月尺度上的变化与MBC相似,在作物生长旺盛的季节MBN均值较高(图5)。两处理间比较,两年期生育期MBN 均值在小麦季和夏玉米季均差异不显著。但在2015 年3 月小麦返青期,两处理差异显著,与CTN 相比,CTW 处理的MBN 值减少54.9%,而在2015 年7 月(玉米季追肥),CTW处理显著高于CTN处理62.5%。

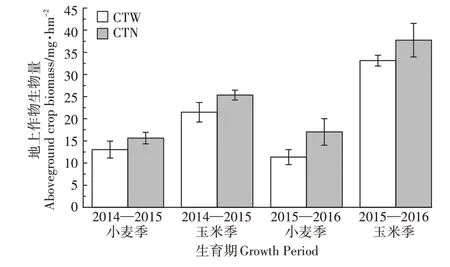

2.4.2 地上作物生物量

分析地上作物生物量(图6)发现,两种处理间,2014—2015 年和2015—2016 年小麦季,CTW、CTN 处理地上作物生物量分别为13.03、15.63 mg·hm-2和11.34、17.02 mg·hm-2,CTW 处理显著低于CTN 处理16.63%、33.37%;玉米季,CTW、CTN 处理地上作物生物量分别为21.47、25.34 mg·hm-2和33.13、37.75 mg·hm-2,CTW 处理显著低于CTN 处理15.27%、12.24%。同一处理下,分别比较2014—2015 年和2015—2016年之间小麦季和玉米季生育期地上生物量差异显著性,结果表明年际间小麦季的CTW、CTN 地上生物量均不存在显著差异,而年际间玉米季CTW、CTN 地上生物量均差异显著,2016 年玉米季显著高于2015 年玉米季,表明2015 年夏干旱显著影响了作物生长,而两年间雨热差异对小麦生长无明显影响。

图5 2014—2016年冬小麦-夏玉米生育期土壤MBC、MBNFigure 5 The soil MBC,MBN during the growth period of winter wheat-summer corn from 2014 to 2016

图6 2014—2016年冬小麦-夏玉米生育期地上作物生物量Figure 6 The above-ground crop biomass during winter wheatsummer maize growth period from 2014 to 2016

3 讨论

3.1 增温对农田土壤CO2释放的影响

前人研究表明,短期增温可以促进土壤温度升高,增加土壤微生物活性,提高土壤有机质分解,进而加速土壤碳元素的转化利用,最终导致土壤CO2释放量增大[7,10]。但多年长期增温(5年及以上)发现,土壤易过度干旱,土壤含水量降低成为不利因素,导致土壤微生物转化和分解能力下降,从而抑制土壤CO2的释放[24-26]。本研究中,2014—2016 年小麦季增温抑制翻耕农田的土壤CO2释放,与前人得出的5~6 年期增温抑制土壤中微生物、降低土壤排放量的研究相似[6,25]。从单月均值可以发现,在2015 年3 月和5 月,这种抑制作用尤为明显,究其原因是3 月冬小麦灌溉、追肥,而5 月是冬小麦灌浆成熟期,对农田养分的吸收和利用较大,从而极易受土壤水热环境变化的影响。而在玉米季,增温对农田土壤排放CO2的作用不明显,这是由于研究区的降水大多发生在夏季,从而影响了温度上升对土壤呼吸的主效应导致的。

3.2 增温对农田土壤CH4吸收的影响

Castro 等[27]指出,土壤体积含水量15%~30%是土壤吸收CH4的最适范围,过多的水分导致土壤孔隙透气性降低,抑制土壤CH4的氧化能力,甚至在淹水的厌氧环境下,土壤也可以释放CH4。前人多种研究表明,华北地区旱作农田是CH4的弱汇,在全年尺度上吸收大气CH4,本研究结论与此一致。前人研究认为长期增温造成土壤含水量降低[13,18,28],过度干旱会进一步抑制土壤甲烷氧化菌活性,导致土壤吸收CH4能力降低[28]。然而,本研究发现,增温并未导致土壤含水量显著降低,这可能与2015 年降水较少,导致增温对土壤湿度产生的差异不显著有关。本研究中,5~6年期增温抑制小麦季翻耕农田土壤的CH4吸收,表明土壤甲烷氧化菌对CH4的吸收能力下降,综合土壤含水量的变化,本研究认为这是前文中小麦季增温导致土壤温度升高导致的[16]。相反,玉米季土壤CH4吸收能力对增温效应的响应不显著,这与本文中夏季气温较高、土壤温度受增温影响不显著,且玉米季土壤含水量无明显变化有关。

3.3 增温影响下生物量变化及其对土壤碳排放的影响

MBC 是表征土壤碳元素循环过程的重要指标,能够指示土壤对碳元素的氧化和释放/吸收能力[29]。本研究发现,增温显著抑制小麦季土壤MBC,而玉米季土壤MBC 对增温无明显响应,与增温引起小麦季土壤温度升高而玉米季响应不显著有关,这也进一步验证了前文中增温抑制小麦季CO2和CH4通量的结论。究其原因,认为这是因为增温抑制土壤微生物活性,最终影响了土壤MBC 含量[13-14,30]。至于MBN,仅个别灌溉和施肥月份下,增温抑制土壤MBN,表明MBN 变化主要受土壤氮元素含量和水分影响,但研究期内,增温对土壤含水量的整体影响较小,从而导致土壤MBN 均值对增温效应的响应不显著。两年研究期内,地上作物生物量在增温影响下显著降低,与丁乐乐等[31]和吴杨周等[32]分别得出的3 年期和1 年期增温促进冬小麦地上生物量的结论相反,这是试验的增温年限不同导致的。本研究中作物生长受增温的抑制作用影响,一方面,土壤MBC 在小麦季显著降低,另一方面,增温导致小麦季土壤CO2释放量降低,说明小麦季土壤碳元素转化效率降低,这导致了植物根系可吸收养分减少,最终对作物生长产生不利影响。相关系数分析显示(结果见本文首页OSID 码),2014—2016年生育期,与CO2、CH4变化显著相关的是MBC 和地上生物量,这进一步表明,增温对土壤和作物生物量影响最终将对土壤碳的释放和吸收产生重要影响。

研究期内,2015 年全年干旱导致气温过高,降低了增温效应的影响。而2016 年非增温处理小麦季和玉米季温度与2015 年相近,一定程度上表明两年研究期内土壤温度的基础条件相近。而2015 年全年降水过少,2016 年仅玉米季降水稍有增多,但仍小于多年平均水平。因此,水热条件仍是影响野外模拟增温效应作用的限制条件。2016 年增温设备故障,但研究发现,多年增温下,即使停止增温,华北农田土壤的CO2释放和CH4吸收依然存在差异,表明土壤中微生物活性已发生明显变化,而这种改变不会在短期内恢复。因此,基于水热条件和增温效应的延续性,开展多年连续增温试验具有重要意义,以了解增温效应在时间尺度上是否具有连续累积效应以及累积效应发生变化的年限需求。

4 结论

模拟增温结果表明,增温促进2014—2015 年冬小麦季土壤温度显著上升,但对夏玉米季土壤温度和全年土壤体积含水量无显著影响。两年试验期后,增温抑制冬小麦季累积CO2排放和CH4吸收,但对夏玉米季CO2、CH4通量作用不显著。冬小麦季增温降低土壤月均MBC,但土壤MBN无显著变化,而增温抑制地上作物生物量。长期增温抑制冬小麦季土壤CO2释放和CH4吸收,但玉米期碳通量变化相对较小。长期气候变暖,增温效应具有累积性,将对华北农田的碳汇/源作用产生重要影响。