面向船舶检验的无人机关键技术解决方案

2020-04-30蔡玉良1向林浩1何洪磊2赖际舟2吕品2石昌俊蔡小飞

蔡玉良1,向林浩1,何洪磊2,赖际舟2,吕品2,石昌俊,蔡小飞

(1.中国船级社,北京 100007;2.南京航空航天大学,南京 210000;3.南京鹏畅科技实业有限公司,南京 210000)

目前,无人机通常适应于室外或室内光线良好的环境,通过卫星导航[1]或视觉导航[2]实现定位,从而实现增稳、悬停、避障、航线规划等智能功能,但在黑暗、封闭的钢质船体结构内,无法实现稳定飞行和自主避障。为此,根据船舶检验的场景特点,结合当前无人机技术在船舶检验中的应用局限性和主要无人机导航与感知技术在船舱环境中的适用性,开展智能感知[3]与避障、自主容错导航[4]等技术应用分析,实现无人机在“无卫星信息、无光照、强电磁干扰”环境下的增稳悬停、自主避障。通过无人机一体化设计,实现超高清图像实时传输、无限续航等功能。并经过仿真实验、实船实验和示范应用,对所提出的向船舶检验的无人机关键技术解决方案进行验证。

1 无人机船舶检验技术分析

1.1 规范依据

国际船级社协会(IACS)于2016年发布第42号建议案《远程检查技术应用指南》修订版,明确列出了包含无人机在内的几种远程检查技术,并于2018年将远程检查技术纳入检验和发证统一要求。2018年7月,中国船级社(CCS)发布《钢质海船入级规范(2018)》第1次变更通告,纳入远程检查技术相关要求[5]。

1.2 应用优势

在对船体结构的近观检验中,验船师需要在近距离范围内(即伸手可及)检验结构细节。目前,对于难以接近的结构,一般通过脚手架、高空车、艇或筏、便携式梯子等提供接近措施。这些措施存在成本高、效率低、危险性高等问题。

利用无人机开展船舶检验,将超高清图像实时传输至地面监控端,以供验船师对船体结构状况进行实时评估,可替代脚手架、艇或筏等传统的接近结构的措施,优势如下。

1)降低检验成本。以30万t超大型油轮为例,完成一次全船结构的近观检验,需要支付约130万元人民币的脚手架搭建费用,以及花费约14 d的脚手架搭建时间。利用无人机开展检验,可节省约80%的脚手架搭建费用和70%的脚手架搭建时间。

2)提高检验效率。在对大型船舶检验时,验船师大量的精力被花费在攀爬等体力劳动上。利用无人机开展检验,可以大幅度地降低验船师的劳动强度,节省检验时间,提高检验效率。

3)降低高空作业风险。利用无人机开展检验,可避免高空作业,从而可降低风险,保障人员安全。

1.3 局限性

1)目前商用无人机的智能飞控、增稳悬停、航线规划、避障等功能的实现均是以视野开阔或光线良好为前提。无人机通过卫星信号、惯性导航[6]和人工视觉模块来获取位置、姿态、速度、障碍物距离等数据进行综合运算,从而实现增稳、悬停、避障、航线规划等智能功能。但在船舱内,卫星信号被遮挡,指南针受到金属结构干扰,视觉传感器因为光线黑暗无法工作。因此,为保障飞行器的安全飞行,需要结合新型导航技术,针对船舱环境构建微小型飞行器自主导航方法。

2)利用无人机进行船舶检验时,需要抵近船体结构,以拍摄船体结构是否存在涂层剥落、裂纹、腐蚀、变形等缺陷。船舱内的结构布置复杂,为保障飞行器的安全飞行,需要对船体结构进行精确感知,使无人机能够合理规划路径并及时躲避障碍物,避免发生碰撞,产生事故。

3)船舶检验任务对无人机硬件系统的特殊要求问题。

(1)续航能力。无人机在每个舱室内的飞行检验时间一般需要2~3 h,而常规商用无人机在满载时的最大飞行时间一般在30 min左右,在1 d的船舶检验中,需要携带较多备用电池。

(2)机载相机布置。船舶检验任务要求无人机对其上部、前方和下部的船体结构进行拍摄,目前大部分商用无人机的机载相机在前部或下方,无法对上部结构进行拍摄。

(3)超高清实时图传。在船体结构近观检验中,验船师应能实时观看无人机采集的超高清图像,以实时准确判断结构状况,常规商用无人机的无线图传主要靠电磁波作为传输介质,仅能传输高清图像,无法实现超高清图像传输,且钢质船体结构对电磁波会产生反射、吸收和抵消等作用,影响无线图传的质量和稳定性。

因此,综合考虑船舶检验任务要求,需要对无人机硬件系统进行有针对性的设计。

2 解决方案

2.1 船舱模型精确构建技术

船舱为结构化环境,使用栅格地图的表达方法,能够较好地体现船舱结构特点。而与地面无人车相比,无人机存在较大幅度的横滚、俯仰运动,使得所采集的激光雷达点云信息与实际环境不符,从而会导致构建的船舱模型发生畸变。因此,需要消除无人机机动带来的激光雷达点云畸变,提高船舱模型构建的精度。

利用激光雷达点的三维几何信息分别提取高度差特征、梯度特征、点云密集度特征和绝对高度特征等信息,并存储到一个二维的栅格地图中。当接收到新的激光雷达点云后,按照栅格更新公式更新地图栅格概率值,可以得到基于三维信息的栅格地图,精确构建船舱模型。

2.2 船舱障碍物感知与标识技术

三维激光雷达通过激光测距原理,可得到无人机周围实时障碍物信息。采集得到的激光雷达信息不止用于无人机的导航定位,还能用于船舱环境的智能感知。

无人机与距离最近的障碍物保持安全阈值就能够有效保证飞行安全,因此需要对最近障碍物进行标识,用于安全距离的判断。由于激光雷达测距精度高,因此可以使用采集到的雷达距离信息进行最近障碍物的判断。对投影后的雷达点云进行排序,提取出距离无人机最近的点云,输出最近障碍物与无人机的相对距离及其与无人机的相对航向,完成对最近障碍物的标识,见图1。

图1 障碍物标识示意

2.3 智能避障技术

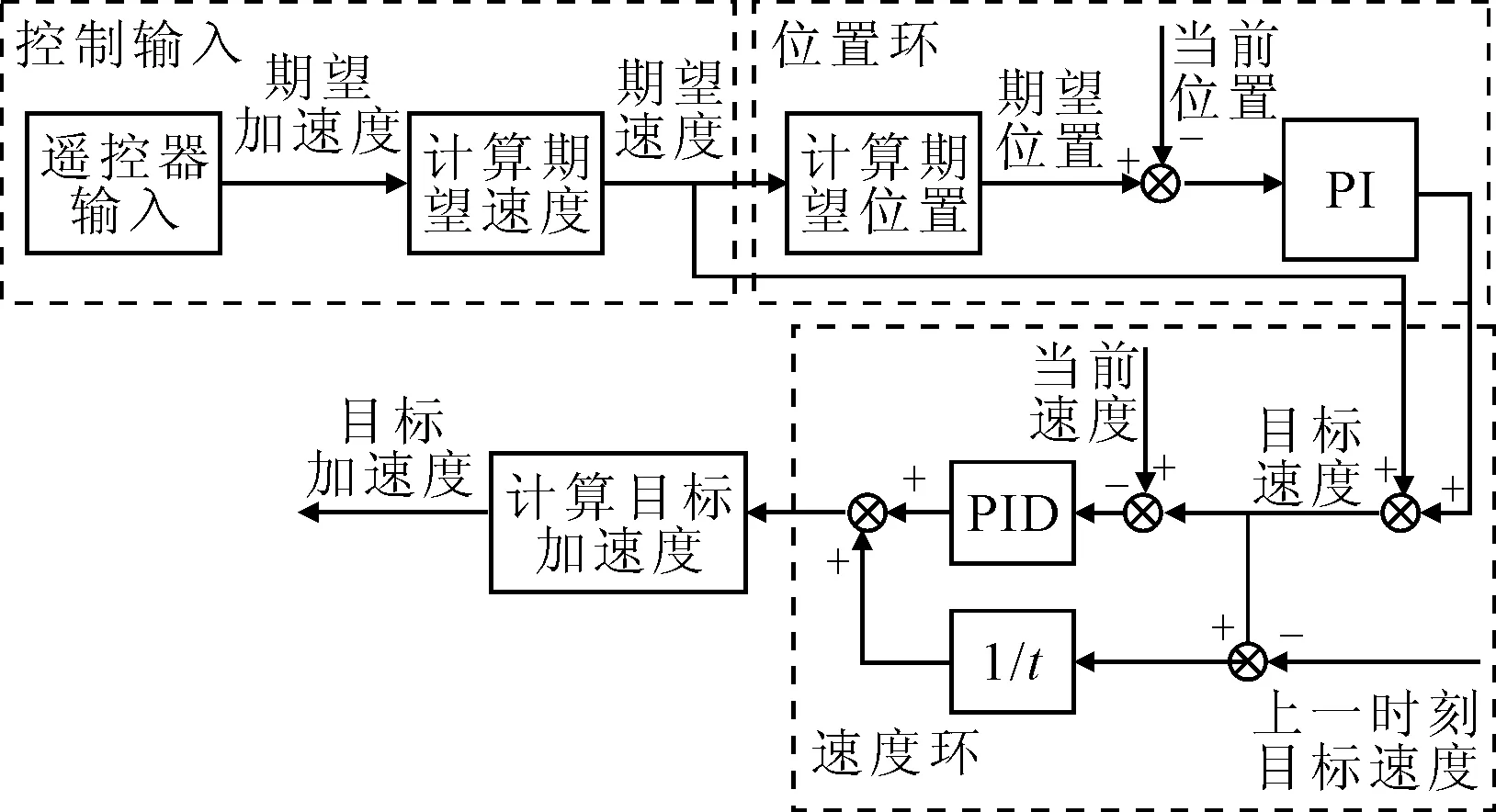

为使无人机与船舱障碍物保持一定安全距离,基于位置控制的外环飞行控制算法,能够方便控制飞行速度和位置,使飞行器实现精准的悬停和避障功能。算法流程见图2。

图2 基于位置控制的飞行控制算法流程示意

基于上述飞行控制算法,结合标识出的障碍物信息,通过自主避障算法,可以实现无人机对障碍物的躲避,保证安全飞行。

根据飞行实验结果可知,当无人机与障碍物距离小于阈值时,会自主切换为悬停模式,防止无人机与障碍物发生碰撞,从而实现安全飞行。

3 自主容错导航技术解决方案

3.1 面向激光雷达定位的船舱特征显著性辨识技术

关于激光雷达导航,将船舱环境分为特征丰富与特征稀疏环境。在2种不同环境下,使用的导航方式也不同。特征丰富环境下使用激光雷达同步定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)技术,而在特征稀疏环境下使用基于动力学模型辅助的激光雷达定位技术。为实现2种模式的智能切换保证无人机的智能飞行,需要对环境进行特征显著性辨识,从而实现自主模式切换。

为保证无人机连续不间断的飞行要求,采用基于点云聚类与分割的环境特征显著性辨识技术,智能识别船舱环境,生成不同的无人机控制指令,实现无人机在复杂船舱环境内的稳定飞行。

3.2 特征稀疏环境下基于动力学模型辅助的激光雷达定位技术

船舱内存在类似“单一平面”的特征稀疏环境,由于激光雷达测距范围的限制,当搭载激光雷达的飞行器处于此区域时激光雷达只能探测到一侧舱壁,对三维激光雷达而言,其几何特征为一个平面,此时由于没有与该舱壁平行方向的几何特征,导致激光雷达SLAM解算的位姿在与舱壁平行方向存在较大误差,同时该误差会影响整个位姿解算,且逐渐累积。

通过动力学模型辅助的激光雷达定位算法,垂直平面方向提供高精度位姿信息,平行平面方向提供相对速度信息,可实现 “单一平面”的特征稀疏环境下的定位。

3.3 特征突变环境下基于惯性辅助的激光雷达鲁棒定位技术

目前激光雷达SLAM中常通过扫描匹配的方法估计载体位姿,对于具有6自由度的无人机,存在着较大的局限性。当飞行器存在着高度方向的运动,而高度方向环境差异较大,导致激光雷达所扫描的环境结构会发生突变,且匹配中的参考扫描数据与当前扫描点不在同一平面,致使匹配存在较大的误差。

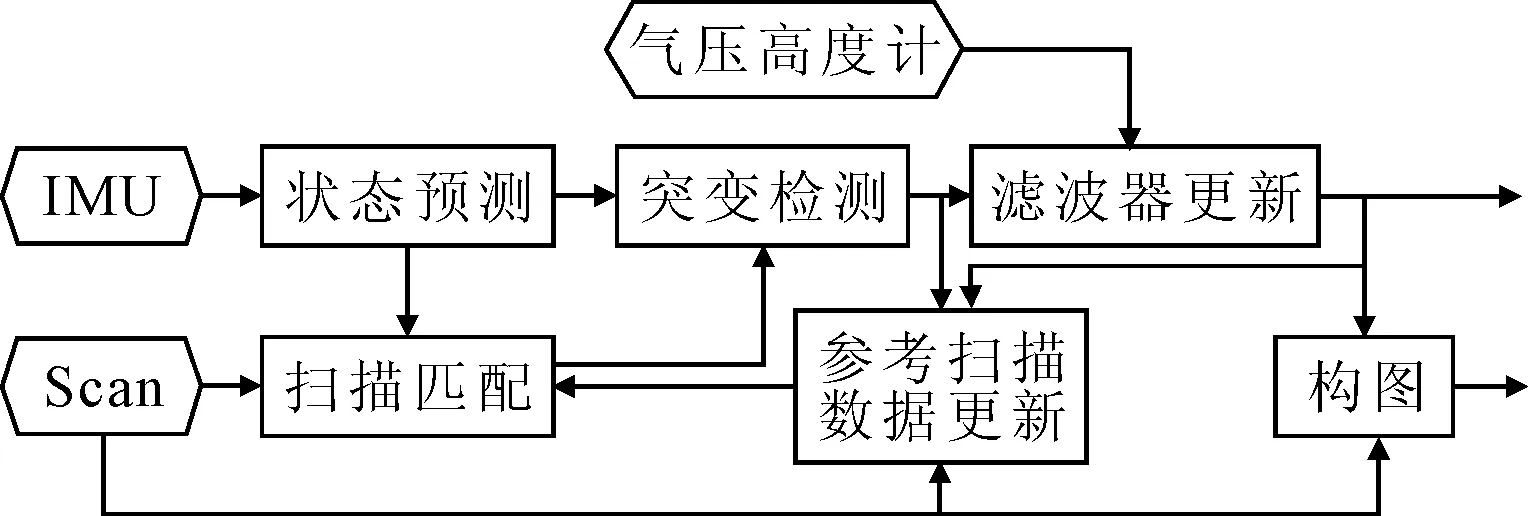

针对于微小型无人机,利用惯性辅助的激光雷达Robust-SLAM方法(见图3)解决高程方向激光雷达感知环境发生突变对定位造成的影响。

图3 惯性辅助的激光雷达Robust-SLAM方法

3.4 基于惯性/气压高度计/磁传感器/激光雷达的多源信息智能融合技术

激光雷达主要依靠SLAM算法解算得到载体的位姿信息,从而实现室内的自主定位功能。但是激光雷达SLAM解算得到的数据缺少速度信息,同时,其位姿解算的速度较慢,若只使用激光雷达SLAM技术提供微小型飞行器的导航信息,系统实时性较差。惯性导航系统主要通过对加速度计和陀螺仪输出数据的积分来计算飞行器的速度和位置信息,其误差会随着时间累积而发散,但是惯性导航系统导航信息输出频率较高、自主性强、短时间内定位精度较高,除此以外,惯导系统还能够提供飞行器的速度信息。将以上两者与气压高度计、磁传感器等融合,能够得到高精度、高频率的导航参数。

激光雷达导航系统与惯性导航系统相互独立,由二维激光雷达SLAM解算得到导航系下的二维位置和航向信息作为量测量,通过扩展卡尔曼滤波对姿态、位置、速度、陀螺仪和加速度计的零偏进行预测,并利用实时获取的零偏对惯导系统进行校正。可充分利用各种传感器信息的优势,实现基于多源信息融合的无人机导航定位。

4 一体化设计方案

4.1 图像采集与传输系统设计

4.1.1 拍摄模块

拍摄模块由摄像头、云台、灯光组成,灯光以及搭载摄像头的云台可以在地面端的控制下实现二自由度转动,地面端发送指令信息,以计算机作为中转解码设备实现对灯光和云台的控制。摄像头拍摄的图像可以被地面端接收并显示。

4.1.2 光纤传输

在舱室强电磁干扰的环境下,无线传输往往并不可靠。采用光纤数据传输技术,可实现无人机与地面监控端的实时信息交互,包括机载摄像头采集的超高清图像信息、无人机飞行状态数据以及地面端给无人机传达的指令。光纤通讯可保证数据传输质量和速度。

4.1.3 地面监控系统

整个系统通过3D激光雷达进行定位,在无人机飞至较高处时,通过地面显控系统对无人机状态进行监控,以辅助飞手操控飞行,保证飞行的稳定和安全。为保证易操作性,对地面监控系统实现软件化,软件界面见图4。

图4 地面端监控系统软件界面

4.2 系留供电系统设计

系留供电系统基本设计原理见图5。地面电源将地面220 V交流电变换为高压后通过系缆传输到机载电源,再变换为飞行器及任务载荷的供电电源。系缆中除了供电导线,还有2条单模光纤,可用于机载任务载荷与地面设备之间的宽带信号通信。

图5 系留供电系统设计原理

5 实验与应用

5.1 软件仿真实验

采用机器人仿真软件对舱室模型、无人机模型、三维激光雷达进行仿真搭建与设计,模仿无人机在船舱中的真实飞行情况。

为了实现船舱环境的重构,需要对仿真环境中采集到的三维激光雷达点云数据进行处理,设计构图程序,对舱室环境进行点云地图复现,并采用图优化技术对舱室点云模型进行优化。

将舱室3D结构模型导入机器人仿真软件,使用搭载三维激光雷达的无人机模型在舱室内部飞行。仿真环境以及无人机模型在仿真环境中飞行情况,见图6。

图6 软件仿真环境

为高效利用实船实验采集的数据,减少迭代开发的工作量,设计数据复现程序,基于机载计算机记录的三维激光雷达点云实现舱室三维模型的重构,对重构的模型进行优化,复现实船实验飞行数据,提高仿真实验精度。

使用地面端分析系统可以构建出该舱室的三维点云模型见图7。

图7 船舶舱室点云模型

5.2 实船实验

使用该型无人机在一艘油轮的货油舱内进行实船实验,实船实验环境见图8。

图8 实船实验环境

选择一组实验数据进行分析,飞行速度及位置变化见图9。

无人机在100~300 s、400~500 s悬停拍摄过程中,速度位置误差变化较小。在0~100 s、300~400 s、500~700 s的无人机机动过程中,导航解算并未出现解算突变,无人机飞行平稳。

5.3 示范应用

2019年5月20日,在舟山中远海运重工有限公司利用无人机作为替代方法对“桐林湾”船货油舱成功完成近观检验。

检验过程中,无人机根据事先制定的检验计划完成了预定轨迹的飞行,对“桐林湾”货油舱甲板强横梁及其邻接构件进行了近距离的图像采集,无人机飞行稳定、图像清晰,现场验船师认为船体结构及涂层状况良好。本次无人机检验达到了替代近观检验的目的,实现了预期的目标。

6 结论

通过本文提出的无人机关键技术解决方案,可实现无人机在“无卫星信息、无光照、强电磁干扰”环境下的增稳悬停、自主避障,以及超高清图像实时传输、无限续航等功能。

为提高无人机在船舶检验应用中的智能化水平,拓展应用范围,还应继续开展以下工作。

1)无人机在船体结构厚度测量中的应用研究。

2)船体结构缺陷图像自动识别、测量及实时提示。

3)无人机在船舶舱室内的自主循迹飞行。