从“罗振玉、王国维往来书信”刍议罗振玉流亡日本期间的书法学术交流

2020-04-28文/王晔

文/王 晔

《集殷墟文字楹联汇编》 木耳社版

一、东渡扶桑 致力学术

罗振玉与王国维都是近代中国瞩目的国学大师,共同创立“罗王之学”。二人结识于1898 年,交往共历30 载。1911 年,在日本本愿寺教主大谷光瑞、历史学家藤田丰八等人的邀请下,罗振玉与王国维偕家眷前往日本京都,罗振玉遂也开启了长达八年的旅居生活(其间有短期返程)。这八年,罗振玉远离国内政治旋涡,潜心学术,成果斐然。

罗振玉是殷墟甲骨收集、文字考释及书法创作方面的先驱。他深感甲骨价值的珍贵,大量搜集,即使流亡期间也在坚持。1915 年还曾回安阳实地考察:“天不出神物于我生之前,我生之后,是天以畏予也。举世不之愿而以委之予,此人之召我也。天与之,人与之,敢不勉夫。”毕生收藏甲骨片达到三万余枚,这也为其研究甲骨文字提供了广泛资料。

到达日本之后,罗振玉将自己的众多书籍、资料存放在京都大学图书馆,并继续对甲骨文字的研究,进而撰写了《殷虚书契考释》。在1914 年的罗振玉、王国维往来书信(以下简称“往来书信”)中也记录下写书历程:

拙序昨夕改订数处,尚有未惬而未能改得者。兹先将已改者写奉,仍祈斧正。

信中内容说明了罗振玉撰写《殷虚书契考释》及改定序言时的情况,《殷虚书契考释》中的甲骨原文为罗振玉亲自书写,推翻了他人代笔的言论。

罗振玉自1911 年开始陆续出版了《殷墟书契》(1913)、《殷虚书契前编》(1913)、《殷虚书契菁华》(1914)、《殷虚书契后编》(1916)等,一系列著作开甲骨考释之先,也让罗振玉成为甲骨文研究领域的奠基人。

作为“甲骨四堂”之首的罗振玉不仅在甲骨学领域是理论翘楚,在甲骨书法创作方面也是开山之人。其在见到殷墟契文之后,开始临写抄著,并用考释过的甲骨文字集联,遂成《集殷墟文字楹联》。

昨小憩尘劳,取殷契文字可识者,集成偶语,三日夕得百联。存之巾筒,用佐临池。辞之工拙非所计也。

虽然搜集有万余甲骨遗片,但除去重复字例,所得释字也是有限。罗振玉仍用其集成了一百七十多副楹联,后又续写《集殷墟文字楹联汇编》。日本学者内山知还对《汇编》进行了全译,后东京木耳社出版《甲骨文墨场必读—集殷墟文字楹联汇编》,已成日本书界甲骨文书法创作的必备参考书目。

不少书者书写甲骨文,会模拟契刻文字尖锐刀口。罗振玉是将毛笔书写笔意融入甲骨文字书写之中,加之其是“由许书以溯金文,由金文以窥书契,穷其蕃变”。故后期还把大篆笔法运用其中,显现出法度严谨、工整稳重的书卷气息。罗振玉在甲骨文的临摹与创作上用功颇多,其孙罗继祖曾回忆说:“辛酉年我八岁,已能记事,每见公为人写楹帖,总是集契文,大小篆倒反而少写。以后也常常如此,如果人家不指明要那一体的话,就统以契文应之。”

罗振玉寄给王国维的书信大多为行草写就,其行草结体修长,斜势明显,有董华亭笔意。“弟此次所撰诸画跋尾,自问如与华亭共语,当相视而笑。先生或不以我为诞乎?”沈曾植也曾曰:“学问之事,既为公等垄断,而公之小行楷书,又复卓绝。我毕生染翰,竟无入处,此关天事,又复何云。”

可见罗振玉以实用性为主的“稿草”书写具有浓厚的文人气息,自己不仅对此颇有信心,也得到了他人的肯定。

罗振玉在旅居日本期间,偶执铁笔,除自用印外也为朋友刊刻。其以玺印实物为典章研究之助,而不趋明清诸流派,出秦入汉,以古玺汉印为宗,以醇厚学养出之。

1916 年罗振玉为王国维治印二方,一方朱白文姓名印,一方白文名号印,均取法汉印,谨严工稳,古穆淡雅。

今日为公制(治)印,晚间始成,而得惠简,兹先将印本呈鉴。名印仿汉人拨灯法,甚愜意;号仿切玉法,则未尽惬心,然尚大雅可用。至所作边款,则不成字,如蒋山堂晚年款矣。因目力大逊,老境渐逼,可惧也。

二、往来交游 中外互鉴

罗振玉在日期间,也持续保持与国内和国外学者、收藏家、古董商等的交流与交易:一是为了不断更新信息,了解最新的出土和发掘情况,丰富藏品并增加书籍刊印;二是通过国内外的交游,能够互通有无,开拓眼界。

国内学者、收藏家诸如沈曾植、梁鼎芬、曹元弼、刘惠之等与罗振玉多有交流,其中沈、梁二人与罗为肺腑交:

昨见沈乙老,畅谈二时许。座中并见曹叔彦。今朝梁节老来,略悉近来情状。

节老辫发竟被其学生剪去,今安一假辫。沈、曹则不复他出,故幸免。乙老好客如故,志趣坚定,向之投书,宜其不怿也。

乙老深赞大序之考证,斯世竟得知己,然恐无第二人也。

罗振玉《流沙坠简》

罗振玉刻“上野理一”“有竹”

早在1898 年,罗振玉等在上海创办了农学社、南洋公学东文学社,王国维是文学社培养的学员之一。当时罗振玉为了能翻译日本及欧洲的农学书籍,遂请来了藤田丰八,而后又通过藤田,认识了京都大学的内藤湖南和富冈谦藏。也正是在这些人的帮助下,罗、王二人可以举家东避。

内藤湖南,日本近代中国学的重要学者,中国学京都学派创始人之一。

富冈谦藏是金石学家,主攻中国金石学,与罗振玉、王国维多有往来。1912 年2 月,在富冈谦藏的牵线下,其父亲文人画画家富冈铁斋拜访了罗振玉,饱览罗的收藏,并相互切磋。罗振玉还为富冈铁斋篆刻了“富冈百炼”“铁如意斋”等印。

上野理一,号有竹翁,斋号有竹斋,出版家、收藏家,笃爱中国古物,富藏法书名画及商周秦汉古玉。1915 年,“顷博文堂来报上野氏太夫人之丧”,罗振玉闻听上野理一母亲过世的消息,特意偕同王国维向其表示问候。1917 年,上野理一将所藏中国古印钤成《有竹斋所藏玺印》四册。罗振玉亦应上野之请,为此题写书名及分类标记。

罗振玉致邹寿祺信札

日本学者林泰辅对甲骨文也做研究,判断甲骨出土故墟在河南汤阴,并将论文《清国河南省汤阴县发现之龟甲兽骨》寄给罗振玉。罗振玉后考证出甲骨出土地是河南安阳小屯,纠正了林的误断。林泰辅在辛亥革命后又到安阳亲自考察搜集,并与罗振玉、王国维保持着学术交流。其间,王国维著《与林浩卿博士论洛诰书》(1916),罗振玉著《与林浩卿博士论卜辞王宾书》(1917)。罗王二人与林泰辅的互相切磋探讨对甲骨学的发展产生了深远影响。

罗、王二人与日本诸人的学术交游也可见于书信中:

前剑峰学士过此,念公甚,已以近状告之。渠又言林浩卿博士每得公及弟手书,如获异宝。

林浩卿博士所著《周公》一书,乃博士会院之赏金,此尚算公道。林在彼邦学者,自是翘楚也。

今日见长尾雨山。数日前,湖南来,以我崇德四年高丽所刊太祖皇帝圣德碑所赠,汉满蒙三文书之(望告乙老,渠不知曾闻有此碑否),此在高丽碑中最有用,校之三韩汉晋诸刻,尤有价值。

此间能读汉籍者,实仅长尾雨山一人,下次即添赠渠一本可也。

属赠东友《丛刊》,已分致内藤、狩野、富冈,东京则寄藤田、林两君,弟留一份。

不仅是东瀛,罗振玉也与西方学者有直接往来。罗振玉在敦煌写本文献研究上用功颇深,在东渡日本前,罗振玉已从法国伯希和劫敦煌汉简文书中得到了部分影印资料。东渡最初两年,仍在整理校对敦煌文献照片,后著录《鸣沙山石室佚书》《敦煌石室遗书》。

伯希和昨有信来,已转往北京使署,言有照片二百纸赠弟,战后乃可寄云云。此中殆必有嘉品,恨不得寓目也。

罗振玉除与法国伯希和外,又接触到了英国斯坦因和沙畹教授,互相探讨并纠正了沙畹教授的一些学术主张,后与王国维合力编撰《流沙坠简》,此书为中国近代最早研究简牍的著作。

并请问敦煌遗书(西夏字书影照否?)及有无影照,有无目录,及沙、伯两君有无托致弟之信。

古简牍粗阅一过,拟分为三大类:一小学、方技、术数书,二西域屯戍丛残,三简牍遗文,而总名之曰《流沙坠简》。

《流沙坠简》样本已来,奉览。竟与法人原书无二(几过之)。

日本后期热衷研究敦煌学,也是深受罗振玉的影响。

三、鬻物自给 传古是务

旅居日本的这八年,罗振玉在学术上硕果累累,成就斐然。清末民初,殷墟甲骨、敦煌遗书、西域简牍、中原碑志等考古资料大量发现,罗振玉也竭尽所能广泛搜集,分门别类整理研究。他曾言:“自问平生文字之福,远过前人,殷墟文字一也,西陲简册二也,石室遗书三也,大库史料四也。”其他诸如高句丽与百济遗民之最初研究、西夏文字等均有开创之功,并有专集刊行。

在书学的收藏研究上能有如此巨绩,罗振玉是需要有一定财力的。郭沫若曾评说“功劳即在为我们提供出了无数的真实的史料。他的殷代甲骨的搜集、保藏、流传、考释,实在是中国近三十年来文化史上所应该大书特书的一项事件”。王国维亦评:“辛亥以后,流寓海外,鬻长物以自给,而殷墟甲骨与敦煌古简佚书先后印行。国家与群力之所不能为者,竟以一流人之力成之,他所印书籍,亦略称是。旅食八年,印书之费以巨万计,家无旬月之储,而先生安之。举力之所及,而惟传古之是务,知天即出神物,复生先生于是时,固有非偶然者。”1916 年,王国维回到上海,在哈同花园编《学术丛编》,并担负起罗振玉“书画买卖事”的重要职责。从1916这一年的往来书信中可知,罗、王二人在书画交易上颇为操心。国内古董商人程冰泉的汲修斋和日本的博文堂在书信中出镜颇多,可见它们多是罗、王二人所收书画的流转运作之所。“买卖事”也为二人的学术工作提供了丰富的物质资料和强有力的经济支撑。

罗振玉与王国维的书信往来让世人看到两位学者专心笃行的治学态度和志同道合的深情厚谊。罗继祖言:“两公为学,有疑或有获,必相质证,真所谓‘如切如磋,如琢如磨'”。从“满纸春蚓秋蛇,非公不能识也”中可见二人的熟知与默契;从“公历次来书,已盛以小匣中,将盈矣。初欲将来书所述摘入日记中,乃多不胜记,乃专匣储之。不意弟之恶札,公亦储之箧衍也。天壤之大,疑如吾二人,可决其必无矣”中可知两公皆珍其手稿,重视此情。

罗振玉能够著作等身是与他坚韧的毅力和东渡扶桑后的环境分不开的。在京都期间,罗振玉远离国内的政治旋涡,1912年又坚辞日本京都大学教职之聘,相对的宁静使其能全身心投入学术活动中。罗振玉“知一切学术,非从最古书籍读起不可”。也知学术之路艰辛,诚如其所说:

回忆此事研究,先后垂十年,积铢累锱,遂有今目。当今之世,舍公而外,尚无能贯彻此书者。譬犹以数分钟观博物馆,徒讶其陈列之众,竟无人肯以长久之时日,一一细览之者。不知异世有潜心搜讨如公与弟者否?弟窃谓考古之学,十余年来,无如此之好资料,无如此之关系重大,无如此之书痴为之始终究。今有之,而世人尚罕知贵重,可哀也……今世士竟弟之业者,舍公外无第二人,幸屏他业,以期早日成就,何如。当今海内外相距数千里,而每月通书数十次,以商量旧学,舍公与弟外,恐亦无第三人也。

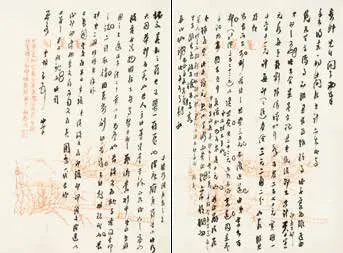

罗振玉信札

罗振玉临金文

罗振玉书札

虽“惜国家往者不注意,我辈一人之力,不能尽其千百之一二,为可恨也”。但罗振玉仍凭自己一人之力,为现代学术的繁荣做出了突出贡献,并赢得了国际声誉。在日期间,他继续甲骨文的考释刊布、开敦煌学先例、加深汉晋木简研究,为简牍学奠基、整理金石文字资料、进行古器物研究,可谓中国近现代学术界第一人。罗振玉以“传古”为己任,书学思想和书印临创均以“古”为灵魂,体现出了其深厚的传统功力和人文素养。一代国学巨擘,除去其在政治上的守旧,其在书学领域上披荆斩棘所闪耀的熠熠光辉可永烁世间。