挣扎与妥协:农村家庭缘何陷入能源贫困“陷阱”

2020-04-27畅华仪何可张俊飚

畅华仪 何可 张俊飚

摘要生活能源改进是实现农村低收入家庭福利提升的关键环节之一,而资产的贫困为能源的消费造成了约束,使低收入农户难以实现能源的改进以脱离贫困现状。该文借助“贫困陷阱”的定义,将这种受制于资产贫困的能源使用困境称为能源贫困“陷阱”,并从农户心理视角考察了低收入家庭更容易陷入能源贫困的原因。基于2015年中国综合社会调查(CGSS)数据,对能源贫困线进行了重新计算,认为我国现阶段农村能源贫困线应为户均600kgce/a,并发现不论在任何能源贫困线下,收入偏低农户的能源贫困发生率、能源贫困深度和强度均远高于中高收入农户。基于此,该文同时从消费量和消费倾向两个方面估计了家庭经济状况对能源贫困的影响,结果表明:相对于中高收入农户,收入偏低农户的能源消费呈现出“既未省钱又未增效”的非经济理性特征,其能源消费负担实际更重,而消费结构却更为低效。进一步地,运用中介效应模型对这一非经济理性决策进行了解释,考察了心理因素在能源贫困“陷阱”形成中的作用,结果发现:收入偏低农户更容易表现出消极心理状态,负面的情绪和对未来的悲观预期使其在能源决策中更倾向于选择传统能源,而不愿做出能源改进的尝试。这种消极心理在一定程度上反映了收入偏低农户在能源改进中主观能动性的缺乏。正如“扶贫先扶志”,政府在推行因地制宜的能源政策、开展能源基础设施建设的同时,也应该加强对贫困农户的情感帮扶,以使其产生尝试改进能源的内生动力。

关键词 能源贫困“陷阱”;收入偏低农户;悲观心理

虽然说“今日人类的生活水平,已近乎比历史上任何时期都要好”[1],但贫困依然是一个永恒的话题。无论在发达国家还是发展中国家,仍然有众多饱受经济贫困和病痛缠身的人挣扎求生,更不论经济极度落后、自然条件恶劣的欠发达地区。在中国,“扶贫”一直是政府工作的重中之重,在2010年贫困线由人均1274元/a上调至2300元/a后的5年中,中国贫困人口由1.66亿人下降至5575万人,贫困发生率下降11.5%。在反贫困进程中,中国的贡献得到世界各国的广泛认可。虽然成就瞩目,但中国的反贫困事业依然任重道远,贫困人口基数大且存在严重的区域不均衡,在“扶贫战役”的攻坚时期,更需要举要删芜。在十九大报告补足民生领域短板的政策号召下,作为一种典型且必需的“微公共物品”,能源效率的改善常常被赋予减贫与减排的双重期望[2],改善农村贫困居民的能源使用结构将成为实现“精准扶贫”目标的重要环节。

“贫困陷阱(PovertyTrap)”最早由Carter和Barrett[3]提出,主要指那些陷入结构性贫困的人,在长久的一段时间无法摆脱贫困境遇。这种“陷阱”的发生往往由多方面因素造成,诺贝尔经济学奖获得者迪顿[1]就将健康纳入其中,认为健康水平的提高将帮助贫困者逃出“陷阱”。同样地,祁毓、卢洪友[4]进一步将环境污染引入,构建了“环境健康贫困陷阱”。更多的研究将农村地区的贫困与能源使用建立了联系,认为贫困的缓解在很大程度上依赖于能源效率的改进,但同时,贫困也常常为能源的选择使用带来巨大限制,这种能源使用的不充分和低效率被称为能源贫困[5-7]。大部分研究认为,贫困对能源使用的约束来自客观的经济和时间限制,贫困家庭一方面缺乏获取新能源的经济能力,另一方面又由于传统能源获取时间长而效率低,限制了用于创造收入的时间投入[6-8]。

Grothmann和Patt[9]却在关于气候变化应对行为的讨论中提出了不同的看法,他们认为对于那些面临经济贫困或健康问题的人们,往往会对即将发生的风险事件采取消极的态度,或逃避(denial)或相信宿命(fatalism)或抱有美好幻想(wishfulthinking),这直接导致他们常常成为新技术措施的放弃者。长期的贫困令人陷入无力挣脱的心理状态,从而选择妥协于命运。那么,在能源使用中,这种“宿命论”是否同样发挥了消极的作用,使农户不愿意尝试高效清洁的能源技术,由此陷入能源使用的“贫困陷阱”?叶初升等[10]就悲观心理与“贫困陷阱”的问题进行探讨,发现“贫困陷阱”的资产门槛会随着农户的悲觀心理状态不同而发生变化,揭示了心理因素在“贫困陷阱”中的作用机制,为将要进行的讨论奠定了逻辑基础。据此,本文将由资产贫困引致的能源使用不充足和低效率问题定义为能源贫困的“陷阱”,下文将主要讨论现阶段中国农村的能源贫困状况,能源贫困的“陷阱”是否依然存在,以及如果“陷阱”依然存在,那么农户的悲观心理是否会在能源贫困“陷阱”的形成中产生作用。

1文献回顾与理论分析

1.1挣扎——能源贫困的“陷阱”

丁士军和陈传波[8]曾基于能源使用的视角对贫困进行了再定义,将贫困分为“能源贫困”和“时间贫困”。“能源贫困”是由资产贫困导致的能源获取约束,较低的收入水平往往使贫困家庭无法获得充足的生活能源和能源服务,限制了其对高效能源的选择[11-13];而“时间贫困”则是由能源使用的低效率造成的经济活动时间的缩短,生活能源的改进困境在很大程度上限制了家庭整体福利改善的可能性,即能源的低效使用会对贫困形成反向作用[14-15]。由此,贫困农户陷入了能源使用与资产贫困的恶性循环。经济学家将这种恶性循环形象地称为“陷阱”,借鉴考虑健康因素的“低产出-低消费-低健康人力资本-低劳动生产率”陷阱[10],能源使用中的“低收入-低能源消费-低能源使用效率-低经济活动时间和劳动生产率”亦可被称为能源贫困“陷阱”。

21世纪以来,中国经济呈现了持续的高增长,为“贫困陷阱”的逃离提供了可能性[16]。同时,政府对农村能源的关注度日益提升,尤其以沼气、太阳能、地热能为代表的可再生能源受到了政策、立法等多方关注[17],沼气项目建设补贴、“太阳能下乡”补贴等都是推动农村能源向清洁、高效发展的重要动力。经过十多年的经济发展和政策推进,我们有理由怀疑中国农村的能源贫困“陷阱”是否依然存在。而来自史清华等[18]的调查结论显示,现阶段的中国农村能源消费依然以相对低效的传统生物质能源和高污染的化石能源为主,低收入依然是限制农户能源消费结构转型的根本原因。赵雪雁等[19]的研究也表明,中国广大农村地区仍然存在能源设备不足、农户缺乏对现代能源支付能力等问题。可见,一方面肩负减贫重任的能源使用结构依然未见转变,另一方面资产的贫困仍然是限制能源消费增长与转型的重要因素。因此,关于能源贫困“陷阱”的讨论依然存在意义。

为了进一步对不同收入水平农户的能源消费和心理状况进行分析,依据国家统计局对居民收入的五等份划分标准,将所有调查农户按人均收入水平从高到低顺序排列,平均分为五个等份,处于最高20%的收入群体为高收户,依此类推依次为中高户、中等户、中低户、低收户。进一步,选取低收户和中低户样本组成“收入偏低农户”。总体而言,样本农户未表现出明显的悲观心理,相对而言,收入偏低的农户心理状态更偏向消极,对未来预期也缺乏自信,初步揭示了存在于低收入农户中的悲观心理,但这仅仅是描述性统计分析的结论。

由于个人的社会经济特征是影响其生产生活决策的重要因素,应得到有效控制。借鉴祁毓和卢洪友[4]对社会经济地位指标的选择,并结合生活能源的家庭消费特征,本文主要关注被调查主体的婚姻、教育及职业状况;在家庭层面考察其家庭规模、健康状况以及社会保障情况;鉴于不同地区经济发展水平和能源资源禀赋存在较大差异,而这些会直接影响农户的能源消费,因此以东、中、西及东北部的划分方式控制地区差异可能带来的影响(见表3)。

2.2逻辑结构与模型构建

根据前文的文献回顾和理论分析,对于农户i来说,较低的收入水平会限制其对生活能源的选择或消费,使其更愿意选择大量的传统能源,从而陷入能源贫困。而已有研究也证明收入水平对家庭能源消费的影响并不是简单的线性关系,而是存在收入门槛,因此收入水平与能源贫困间的影响关系不宜做线性处理。据此,本文将农户i收入水平与其能源贫困间的影响关系表示为:

其中,EPi为农户i的能源贫困程度,本文试图通过能源贫困线、传统能源消费量占比和传统能源消费倾向等三个指标对此进行刻画;家庭的收入状况Povertyi用二分变量“是否为收入偏低农户”表示,Povertyi=1时该农户为收入偏低农户,Povertyi=0时农户为中高收入农户,“收入偏低”指标基于农户能源贫困的收入门槛确定,在本文第三部分将对可能存在的收入门槛进行说明。Xi为其他控制变量,εi为标准误。

与此同时,农户i如果属于低收入群体,则其很容易产生负面的情绪、对未来的悲观预期或是消极的处世态度,而这些悲观心理往往导致其更愿意维持现状,而不愿意做出对生活状况改善的投资,体现在能源消费上,即为其更愿意选择大量的传统能源,从而陷入能源贫困。因此,低收入农户更容易陷入能源贫困可能存在心理路径的解释,而在机制检验中,中介效应是最为常见的方法之一,本文选取中介效用模型对心理因素对低收入农户能源贫困的影响进行检验。

首先,大量研究证明,低收入状况是导致农户产生悲观心理的主要原因。可以将这样的影响关系表示为:

其中,Mentalik为农户i的心理状况指标,k=1,…,5时分别代表农户在情绪、认知和预期等方面的五种心理评价。Zi为其他控制变量,μi为标准误。

进一步地,收入约束对农户能源贫困影响的心理路径可以表示为:

其中,限于中介效应模型要求并结合现实含义,EPi仅使用传统能源消费量占比刻画,ηi为标准误。

中介效应检验的流程为:首先,检验a是否通过显著性检验,若未通过则不再进行进一步的中介效应检验;否则,对系数c,g进行显著性检验。其次,若c,g均通过显著性检验,则对系数a进行显著性检验,若a不显著,则认为心理因素具有完全中介效应,否则存在部分中介效应。最后,为处理c或g中任一系数不显著的情况,本文进一步对模型进行Sobel检验,通过Sobel检验则认为存在中介效应,否则心理因素的中介效应不存在。

3能源贫困的测度

关于能源贫困线的划定(见表4),孙威等[28]结合其他发展中国家能源贫困线和国定贫困线与人均收入间比例关系,将我国农村能源贫困线确定为400kgce。但随着经济社会的发展,尤其是我国能源事业和扶贫事业的有力推进,农村能源使用状况可能已有所变化,因此,本文主要依据我国居民人均生活能源消费量、户均人口数、我国农村人均生活能源消费数量以及国定贫困线与农村居民人均纯收入比例等,对农村能源贫困线进行重新测算。其中,人均生活能源消费量和户均人口数均来源于《2017年中国统计年鉴》,2014年我国居民人均生活能源消费量为346.1kgce,每户家庭平均3.1人,但一般而言,农村居民的直接生活能源消费相对更多[30];仇焕广等[27]对我国农村居民能源消费的调查显示,农村居民人均生活能源消费为514.04kgce,由于无法精确获得农村家庭的户均人口数,我们以全国居民户均人口数3人进行粗略替代,这也符合调查所得现实情况,由此获得我国农村家庭户均生活能源消费量1542.12kgce;结合国定贫困线与人均纯收入的比例关系,2010年重新划定每人每年2300元贫困线时农村人均纯收入约为5919/a元,贫困线为人均纯收入的38.86%,据此标准推算现阶段我国农村能源贫困线约为600kgce/户。

为探究能源贫困是否依然是困扰贫困农户的重要问题,我们尝试运用资产贫困的测算方法对能源贫困进行刻画。贫困的三维性已得到学界的广泛认可,借鉴孙威等[28]的研究,能源贫困亦可用贫困发生率、贫困深度和贫困强度三个指标来测度。由于本文仅关注微观主体的能源贫困情况,因此重点测算农户的能源贫困广度和深度。使用Foster等[31]提出的FGT指数进行测算,具体公式如下:

其中,n为总人口数,q为能源贫困人口数,z为能源贫困线,xi为第i个农户的能源消费量,参数a取值为0,1,2。当a=0时,P0表示能源贫困发生率;当a=1时,P1为能源贫困深度指数,反应能源贫困农户的能源消费量相较于能源贫困线的缺口;当a=2时,P2为能源贫困强度指数,反应能源贫困农户在能源消费上的不均衡程度。表4第3列为两种能源贫困线下农户的能源FGT指数,在600kgce的能源贫困线下,中国农村能源贫困发生率达到31.56%,即使使用2010年能源贫困线,农村能源贫困发生率依然接近20%,说明中国农村能源貧困问题依然严峻。

在能源贫困“陷阱”的严格定义下,资产贫困可能是导致农户陷入能源贫困的重要原因。在国定贫困线2300元标准下,样本农户的贫困发生率高达13.59%,显然与现实不符。考虑到截面数据稳定性不足[32],农户可能是由于特殊的支出需求或较大的收入预期导致在调查节点上恰好处于贫困线以下,而这些贫困往往是暂时性和选择性的,并非真性贫困[33]。借鉴李实和Knight[33]的分类方法,我们将收入和消费都低于贫困线的农户列为持久性贫困,这类贫困往往被认为是“贫困陷阱”发生的现实主体[3,34]。此时,样本农户的持久性贫困发生率为7.22%,与2014年我国农村贫困发生率7.20%相近。由表4第4列可以发现,相比于所有样本农户的能源贫困,处于持久性贫困的农户不仅在能源贫困发生率上明显偏高,并且能源贫困深度和强度也明显增大,说明处于持久性贫困的农户,不仅更容易发生能源贫困,并且其能源消费水平相较于能源贫困线的缺口更大,能源消费的不均衡程度也越高,意味着有一部分持久性贫困农户能源消费处于极低水平。由此说明,“低收入—低能源消费—低能源效率”的影响链条依然存在,我们可以将其视为陷入能源贫困“陷阱”的过程。

进一步放宽“陷阱”的内涵,结合收入五等份分组统计分析,可以发现,在高能源贫困线(600kgce)下,低收入农户与中低收入农户的能源贫困发生率和能源贫困深度都明显更高,而在低能源贫困线(400kgce)下,高的能源贫困程度主要体现在低收入农户身上。由此说明,不仅陷入“贫困陷阱”的农户会受困于能源贫困的“陷阱”,较大程度的能源贫困普遍存在于家庭收入水平偏低的农村家庭中。有趣的是,在家庭收入偏高的农户中,能源贫困程度不会继续随收入升高而减小,这在很大程度上说明,导致我国农村能源贫困的原因可能不仅是经济能力的约束,我们有必要考虑其他层面因素对能源贫困形成的影响。

4实证结果分析

4.1能源贫困“陷阱”现实存在吗?

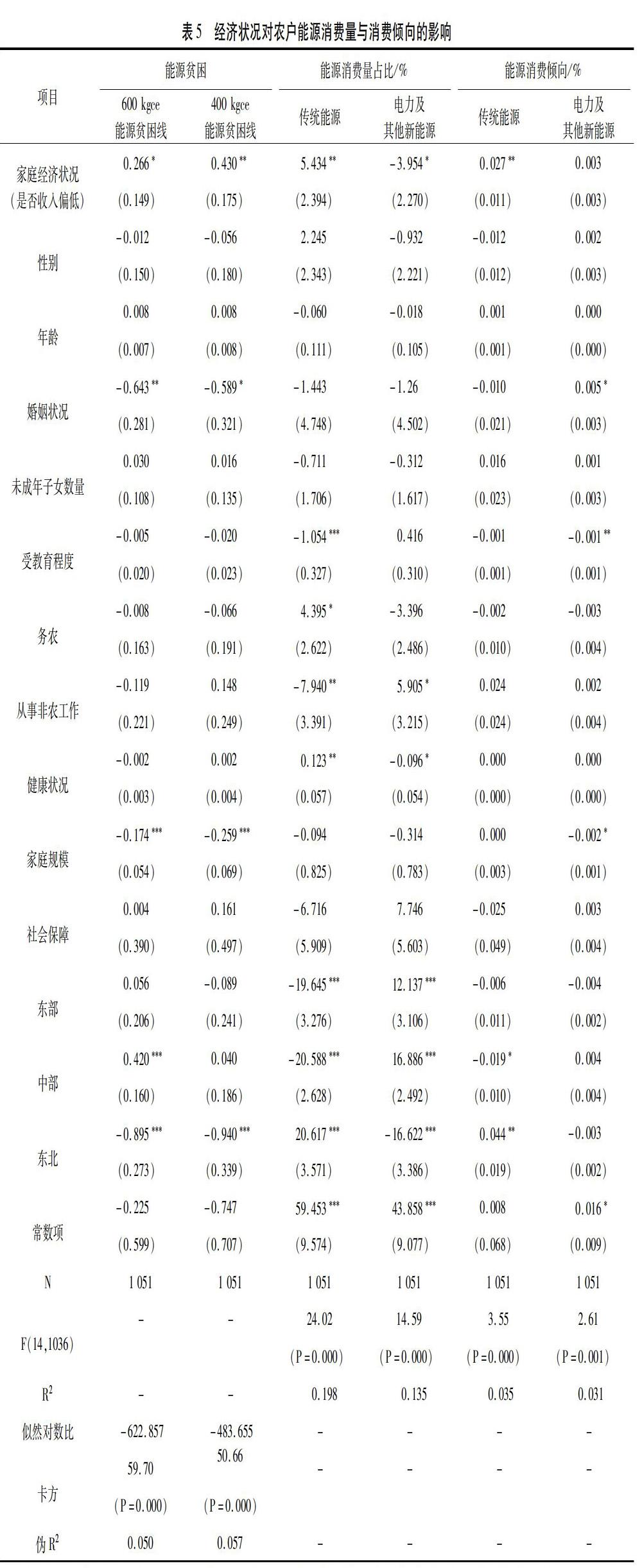

在能源消费量方面,从绝对水平来看(表5第2~3列),家庭收入偏低的农户更容易处于能源贫困线之下,并且他们处于低能源贫困线下的可能性更大且更显著,即家庭经济状况较差的农户往往容易陷入极低的能源使用水平。从相对水平来看(表5第4~5列),在家庭收入偏低的农户中,传统能源(包括传统生物质能源和传统化石能源)的消费量在其全部能源消费中所占比例明显更高,而对于电力的消费却更少,可见,家庭收入偏低的農户在能源选择中通常倾向于做出保守的决策。这一结果也可得到地区层面客观事实的支持,史清华等[18]的调查结果显示:相较于经济发达的东南沿海,以贵州为代表的欠发达地区农户依然大量依赖薪柴、秸秆等传统能源,而对燃气、电力等现代能源消费极为不足。大多数研究认为,农村家庭对传统生物质能源或化石能源使用的相对减少,和对以电力为代表的现代高效能源使用的相对增加被视为生活能源的改进,从而带动农户脱离能源贫困[6-8]。因此,收入偏低农户在生活能源选择中的保守决策可能是使其无法摆脱能源贫困的直接原因。这可能来源于农户的理性决策,传统生物质能源的免费获取可以在一定程度上缓解能源消费的经济约束。

但在能源消费倾向方面(表5第6~7列),农户的能源消费却并未体现出绝对的经济理性。相对于中高收入家庭来说,收入偏低农户的传统能源消费在其家庭消费总额中占比明显更高,却未见电力等高效能源在消费结构中比重与中高收入农户有所差别。换言之,收入偏低农户的能源消费负担比中高收入农户更重,但其能源消费结构并不利于其能源使用效率的提高。这正是收入约束与能源贫困间“陷阱”形成的症结所在,也使本文有必要进一步讨论收入偏低农户能源消费决策中不完全经济理性的原因。

能源贫困在地区间的差异进一步证明了上述结果。由于现阶段中国农村的生活能源尚极大依赖于传统能源,因此在生物质能源最为丰富的东北地区,能源贫困的发生被显著减少了,但同时,东北地区也是对传统能源最为依赖的地区,农户电力使用相对量明显低于其他三地。在资源禀赋难以改变的客观背景下,若希望改善收入偏低农户的能源使用现状,其主观的决策倾向更值得我们关注。

4.2悲观心态会将农户引入“陷阱”吗?

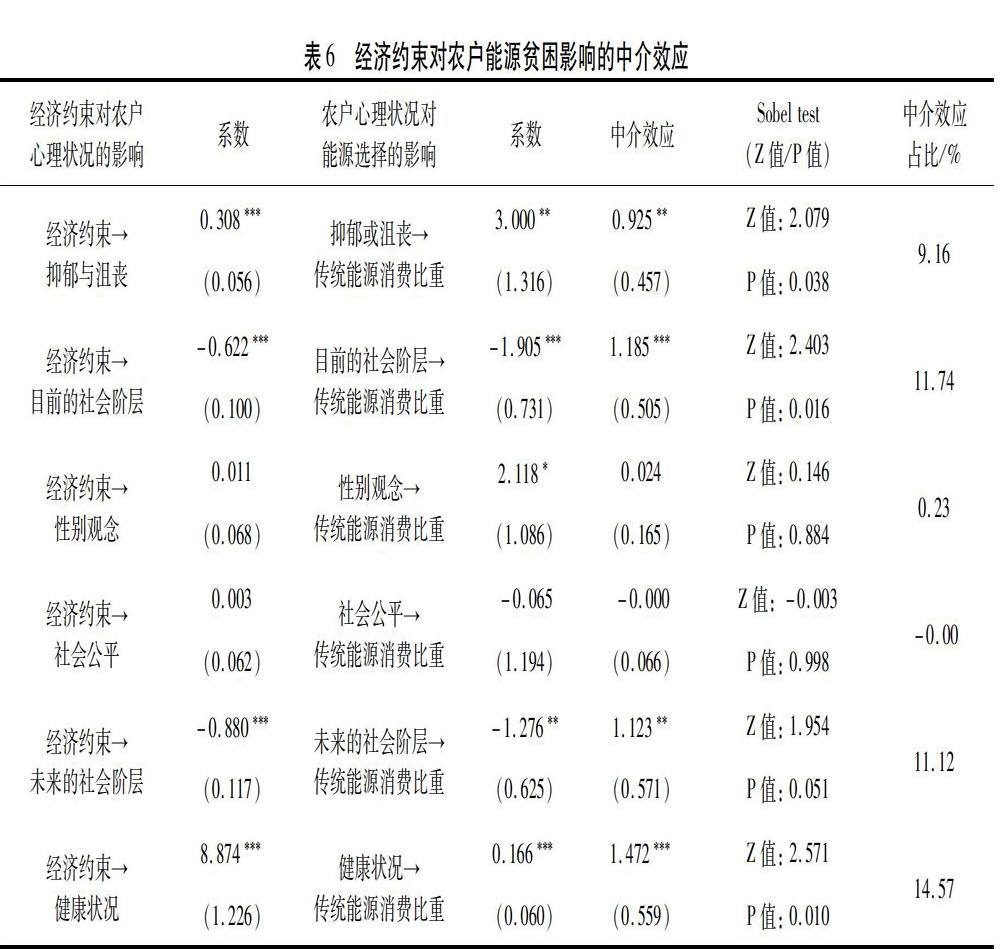

为进一步解释收入偏低农户的能源不完全理性决策,本文将代表农户心理状态、社会态度和未来预期的五个心理变量作为中介变量引入农户经济状况与能源选择的影响关系中。考虑到健康状况在“贫困陷阱”形成中的重要地位[1,4],也将其作为中介变量引入,以通过对比得出心理因素在收入偏低农户能源贫困形成中的中介作用大小。

表6结果表明,心理因素在经济约束对能源贫困影响中具有重要的中介作用,尤其对目前所处社会地位的负面评价和对未来的悲观预期,在农户做出保守能源决策中的中介效应占比分别达到了11.74%和11.12%,抑郁或沮丧等负面情绪的影响紧随其后。健康状况确实在能源贫困“陷阱”的形成中扮演了重要的角色,但心理因素的作用与之相差无几。由此可见,消极情绪的确存在于收入偏低的农户当中,且这种情绪往往将农户的能源决策导向保守,使农户更倾向于进行传统能源的消费。一方面,对生活状况的消极认知和容易出现的悲伤情绪,可能使农户失去对新事物尝试的热情和对改变生活现状的更多向往,他们止于现状而不愿寻求大的改变。另一方面,对未来的悲观预期可能使农户丧失了改善生活状况的信心,与Savage等[23]所谓的“宿命论”相似,他们妥协于生活,能源效率的提高也不再那样重要,因此,他们对此可能并不敏感或关心。心理因素在很大程度上反映了农户在改进能源选择中的主观能动性,消极的心理往往使其缺乏主动寻求新的高效能源的内在动力,而这种消极态度又往往来源于低收入状况带来的无奈或担忧。

5结论与政策启示

能源贫困作为贫困问题的一个重要侧面,生活能源的改进常常被认为是解决农村贫困问题的关键所在。而问题的症结在于,能源贫困往往是由资产贫困引致的,导致本身处于资产贫困的农户难以实现能源的改进以脱离能源贫困,本文借助“贫困陷阱”的定义,将这种受制于资产贫困的能源使用困境称为能源贫困“陷阱”。基于2015年中国综合社会调查(CGSS)获得的1051个农户样本数据,本文对能源贫困线进行了重新计算,认为我国现阶段农村能源贫困线应为户均600kgce/a。而不论在何种贫困线下,相对于总体而言,处于持久性贫困的农户能源贫困发生率、深度和广度都明显更高,将贫困群体定义泛化后发现,收入偏低的农村家庭都表现出了高程度的能源贫困,说明能源贫困的“陷阱”现实存在。在经济约束的直接影响背景下,本文进一步考虑中低收入农户心理,将其心理状态、处事态度和未来预期作为中介变量纳入模型,结果表明,收入偏低农户表现出了更为消极的情绪,负面的心态和对未来的悲观预期使他们更愿意延续传统能源的使用,而不做出能源改进的尝试。能源改进的艰难进行使收入偏低农户依旧难以脱离贫困现状,由此导致的能源贫困可能仍将延续。

基于以上结论,本文从国家能源扶贫的政策落实和未来发展两个方面提出相应的政策启示。

从能源扶贫政策的落实情况来看,在扶贫攻坚时期补足民生领域短板的政策号召下,以贫困地区农网改造、光伏扶贫为代表的能源基础设施建设为农村地区能源发展提供了强大的推动力[35]。但农村地区依然存在着不同程度的能源贫困,这来源于低收入农户总是缺乏对这些新能源的主动关注和尝试,这将使政策实施效果大打折扣,势必成为农户有效摆脱贫困的内在阻力。所谓扶贫先扶“志”,主体自身能动性的培植才是使政策立竿见影的根本。因此,政府在推行因地制宜的能源政策、开展能源基础设施建设的同时,也应该加强对贫困农户的情感帮扶,树立其对生活的信心,以使其产生尝试改进能源的内生动力。

从能源扶贫政策的制定与发展来看,立足于气候变化背景下对人类命运的思考,为达成减贫与减排的双重目标,《能源发展“十三五”规划》将电力、太阳能等清洁高效能源对传统能源的替代视为未来能源扶贫的主要目标。由于大部分贫困农户对这些新能源技术的认知有限,从而更易导致其保守的能源选择。鉴于此,应加强柔性政策的制定,強化能源公共服务的开展,尤其应重视基层能源服务的落实和完善,使贫困农户可以获得了解新能源和接受用能指导的机会。由此,通过能源改进实现减贫与减排的双重目标将获得巨大的外生动力。

(编辑:王爱萍)

参考文献

[1]安格斯·迪顿.逃离不平等:健康、财富及不平等的起源[M].北京:中信出版社,2014.

[2GóMEZPAREDESJ,YAMASUEE,OKUMURAH,etal.Energyefficiencytoreducepovertyandemissions:asilverbulletorwishfulthinking?analysisofefficientlightingCDMprojectsinIndia[J].Procediaenvironmentalsciences,2013,17:547-556.

[3]CARTERMR,BARRETTCB.Theeconomicsofpovertytrapsandpersistentpoverty:anasset-basedapproach[J].Journalofdevelopmentstudies,2006(2):178-199.

[4]祁毓,卢洪友.污染、健康与不平等——跨越“环境健康贫困”陷阱[J].管理世界,2015(9):32-51.

[5]TheInstituteofDevelopmentStudies(IDS).Energy,povertyandgenderinruralChina,areportfortheWorldBank[R].2001.

[6SANUSIYA,OWOYELEAGS.EnergypovertyanditsspatialdifferencesinNigeria:reversingthetrend[J].Energyprocedia,2016,93:53-60.

[7MEKONNEND,BRYANE,ALEMUT,etal.Foodversusfuel:examingtradeoffsintheallocationofbiomassenergysourcestodomesticandproductiveusesinEthiopia[J].Agriculturaleconomics,2017,48:425-435.

[8]丁士军,陈传波.贫困农户的能源使用及其对缓解贫困的影响[J].中国农村经济,2002(12):27-32.

[9GROTHMANNT,PATTA.Adaptivecapacityandhumancognition:theprocessofindividualadaptationtoclimatechange[J].Globalenvironmentalchange,2005,15:199-213.

[10]叶初升,高考,刘亚飞.贫困陷阱:资产匮乏与悲观心理的正反馈[J].上海财经大学学报,2014(8):44-53,85.

[11]GERARDENT,NEWELLRG,STAVINSRN.Deconstructingtheenergy-efficiencygap:conceptualframeworksandevidence[J].Americaneconomicreview,2015,105(5):183-186.

[12]GERTLERPJ,SHELEFO,WOLFRAMCD,etal.Thedemandforenergy-usingassetsamongtheworldsrisingmiddleclasses[J].Americaneconomicreview,2016,106(6):1366-1401.

[13]CHATONC,LACROIXE.DoesFrancehaveafuelpovertytrap[J].Energypolicy,2018,113:258-268.

[14]ALBERINIA.Householdenergyuse,energyefficiency,emissions,andbehaviors[J].Energyefficiency,2018,11:577-588.

[15]FOSTERV.Measuringtheimpactofenergyreform:practicaloptions[R].2000.

[16]王弟海.健康人力资本、经济增长和贫困陷阱[J].经济研究,2012(6):143-155.

[17]朱四海.中国农村能源政策:回顾与展望[J].农业经济问题,2007(9):20-25.

[18]史清华,彭小辉,张锐.中国农村能源消费的田野调查——以晋黔浙三省2253个农户调查为例[J].管理世界,2014(5):80-92.

[19]赵雪雁,陈欢欢,马艳艳,等.2000—2015年中国农村能源贫困的时空变化与影响因素[J].地理研究,2018,37(6):1115-1126.

[20PACHAULS,MUELLERA,KEMMIERA,etal.OnmeasuringenergypovertyinIndianhouseholds[J].Worlddevelopment,2004,32(12):2083-2104.

[21]BARNESDF,KHANDKERSR,SAMADHA.EnergypovertyinruralBangladesh[J].Energypolicy,2011,39(2):894-904.

[22]GREENL.Theconceptoffatalismandnewlaboursroleintacklinginequalities.[J].Britishjournalofcommunitynursing,2001,6(3):106-111.

[23]SAVAGEM,DUMASA,STUARTSA.Fatalismandshort-termismasculturalbarrierstocardiacrehabilitationamongunderprivilegedmen[J].Sociologyofhealth&illness,2013,35(8):1211-1226.

[24YAKISIKH,DOLARSLANES,ZULFIKARBS.Anewscaleofpoverty:howtheofficiallyrecordedpoorpeopleinTurkeyperceivethemselves[J].Developmentpolicyreview,2017,35:322-337.

[25CIDADEE,MOURAJF,NEPOMUCENOBB,etal.Povertyandfatalism:impactsonthecommunitydynamicsandonhopeinBrazilianresidents[J].Journalofprevention&interventioninthecommunity,2016,44(1):51-62.

[26]费孝通.江村经济[M].北京:北京大学出版社,2012.

[27]仇焕广,严健标,李登旺,等.我国农村生活能源消费现状、发展趋势及决定因素分析——基于四省两期调研的实证研究[J].中国软科学,2015(11):28-38.

[28]孙威,韩晓旭,梁育填.能源贫困的识别方法及其应用分析——以云南省怒江州为例[J].自然资源学报,2014(4):575-586.

[29]韩枫,朱立志.牛羊粪便资源化利用研究——基于全国和临夏县两个层面的分析[J].中国人口·资源与环境,2015,25(6):167-173.

[30]张馨,牛叔文,赵春升,等.中国城市化进程中的居民家庭能源消费及碳排放研究[J].中国软科学,2011(9):65-75.

[31]FOSTERJ,THORBECKEGE.Aclassofdecomposablepovertymeasures[J].Econometrica,1984,52(3):761-766.

[32]陈光金.中国农村贫困的程度、特征与影响因素分析[J].中国农村经济,2008(9):13-25+34.

[33]李实,KNIGHTJ.中国城市中的三种贫困类型[J].经济研究,2002(10):47-58,95.

[34]朱洪革,井月.重点国有林区贫困:测度、特征及影响因素[J].中國农村经济,2013(1):76-86.

[35]王天穷,顾海英.我国农村能源政策以及收入水平对农户生活能源需求的影响研究[J].自然资源学报,2017,32(8):1286-1297.